及物性视角下官媒生态话语分析

—以《人民日报》“发现风景”为例

2022-08-16于佳欣

于佳欣

(兰州理工大学,甘肃兰州 730050)

近些年来,随着经济和社会的发展,很多由于社会和经济问题发展不协调产生的环境问题层出不穷,诸如人与自然、人与人、人与动物、环境、资源等方面的问题。生态环境保护和国家以及人们的生活息息相关。作为一个新兴的蓬勃发展的学科,生态语言学这门学科从语言角度研究生态环境问题以及语言和生态学的内部互动关系。旨在通过语言研究来唤醒人们的生态意识。

生态语言学研究语言与生态之间的关系,是语言学和生态学的跨学科研究。对生态语言学的研究最早可以追溯到1970年。斯坦福大学的艾纳·豪根提出“语言生态”的概念。1972年他将“语言生态”定义为“对特定语言和生态环境交互关系的研究”。艾纳·豪根的“隐喻模式”主要集中于语言的多样性,语言的进化,濒危语言和语言政策等内容的研究上。1990年,生态语言学的研究得到了更深远的发展,并成为了正式的学科。另一位语言学界著名学者,系统功能语言学的创立者韩礼德,提出了另一个生态语言学的经典研究模式—“非隐喻模式”,是生态语言学出现的另一种研究范式,强调语言以及语言学在环境问题中所发挥的作用,突出语言学家的社会责任。之后,生态语言学的研究团队逐步壮大,研究在理论和实践层面都迈向了新的阶梯。2020年6月17日,《人民日报》发表了一篇题为《发现风景》的文章,该文章言语中突破了人民日报一贯发表各类新闻所保有的正式、严谨的语言风格,言语活泼生动,富有活力,形象地描述了一幅和谐美好的自然景象,倡导了绿色生态理念和思想,营造出人与自然和谐相处的、平等友好的氛围,突出生态理念的重要性。因此本文对此篇文章进行生态话语分析,试图从生态语言学角度揭示官媒所传递的话语意义及其在生态问题上的影响力。

1.文献综述

国内关于生态语言学的研究起步相较国外稍晚一些。近年来,在国外已有研究成果的基础上,不少学者纷纷尝试从系统功能语言学角度进行生态话语分析,弥补了国内生态语言学研究领域的空缺。范俊军[1]回顾了当代生态语言学的产生和发展,基本概念以及学科定义。辛志文和黄国文[2]从系统功能语言学角度尝试探寻了构建生态话语分析研究方法的可能性。黄国文和陈旸[3]提出将生态话语分析与生态学相结合,并指出在生态话语分析的框架下研究我们生活的故事,可以从中揭示话语中说话人所建构的隐含意义和隐含的意识形态。黄国文和赵蕊华[4]简要分析了生态话语分析的两种模式的研究背景,并阐述了话语分析,批评性话语分析,积极话语分析和生态话语分析之间的联系和不同。

鉴于此,本文基于系统功能语法理论,以《人民日报》上的一篇文章为研究内容进行生态话语分析,进而对官媒所传递的话语影响力及其生态意义进行探究,探索作者如何通过语言来构建人与自然的和谐统一。

2.及物性系统

何伟,张瑞杰基于对生态位置的感知和3个元语言功能构建了可操作的生态话语分析框架。认为,语言的3大元功能为即概念功能、人际功能和语篇功能。在系统功能语言学中,概念功能主要用来分析我们的世界。它主要包含两大类:经验功能和逻辑功能。韩礼德认为,经验功能主要是表现现实世界各种经验模式的一种方式,包括外部经验和内部经验,是通过及物性系统来实现的。它将人们所做、所见、所听等等行为分为六类过程:动作过程,心理过程,关系过程,行为过程,言语过程以及存在过程。在每一种过程中都包含过程,参与者以及情境三个要素,其中,过程是最重要的要素,参与者是中心要素,情境与时间、空间的表达有关,这种表达是用来解释根据某种语言策略或语言结构对体验的理解。如心理过程主要是表示“情感”“认知”“意愿”以及“感知”等心理活动的历程。在该过程中,“感知者”和“被感知的对象”是两个主要参与者;关系过程是指事物之间处于何种关系的过程,可进一步细分为“归属”“识别”“位置”“拥有”“方向”“关联”过程。不同种类的过程表达了人们对真实世界和心理世界的各种体验,并且具有不同的功能。从生态语言学的视角看,新闻报道中不同种类的过程和参与者角色对言语中生态语义和生态价值的表现具有不同的影响。

3.《发现风景》生态文本分析

研究对《发现风景》中的典型段落逐句进行了及物性过程的分析。

这些年,我不断观察它们,(动作过程)逐渐认识它们(动作过程)。这一片小小天地给我带来的收获,(心理过程)甚至不亚于我去外地采风一次。(动作过程)

要真正感受身边处处存在的风景,(心理过程)我们需要有一颗爱自然爱万物的心,(心理过程)需要有一双善于观察和发现的眼睛(行为过程),需要有一对善于倾听各种鸟声昆虫声以及风声雨声的耳朵(行为过程)……这一切正是美从心出,美在心中。(心理过程)

人的感情与花草树木鸟叫虫鸣有了亲和的时候,(心理过程)这大地上的一切,才有了像人一样的快乐和悲伤。(存在过程)

麻雀的适应性是最强的。(归属类关系)从前是在茅屋上的茅草里或牛棚的草垛里掏窝筑巢。(动作过程)如今,茅草屋没有了(存在过程),变成了楼房和瓦屋(存在过程)。它们成群结队,(动作过程)躲在四季避风避雨的松柏树里筑巢。(动作过程,位置类关系)

喜鹊的叫声仿佛拉长了声音的起床号;(归属类关系)斑鸠常常躲躲闪闪地叫几声(动作过程);麻雀弹跳着音符时(动作过程),尾巴和翅膀也是抖动的(动作过程);布谷鸟边叫边飞;(动作过程)啄木鸟用叩击树干的声音前来报到(动作过程);偶尔还有雁阵步调一致的翅膀摩擦声,(行为过程)以及鹰隼的一声唳叫……(行为过程)

我在菜园边的一块地里,(位置类过程)铺上厚厚一层沙子(动作过程),在靠墙的地方,(位置类过程)垒砌了一个石凳,(动作过程)每天看完风景,(行为过程)我会坐在石凳上读书。(动作过程)落花会飞落在我的书页上,(动作过程)树叶的阴影也似乎一天天长大,(心理过程)那些阴影在小小的沙地上晃动,(动作过程)让人有一种在大海边沙滩上的感觉,(心理过程)心也无限宽阔地游走在美好的大地上。(心理过程)

4.《发现风景》生态话语的及物性分析

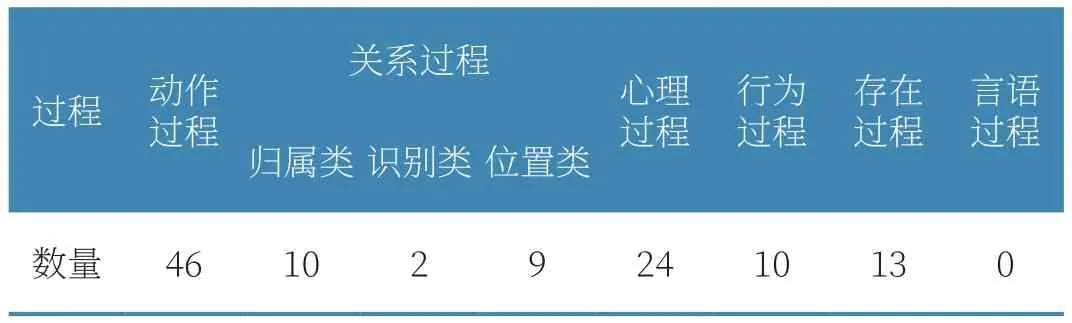

该生态文本主要描述了作者居住地楼下动植物种类繁多、生气勃勃的美丽自然生态景观。及物性过程的具体分布见表1。文中共使用了114个及物性过程。其中动作过程出现的频率最高,共有46个;心理过程出现的频率也很高,共计24个;关系过程21个;行为过程10个;存在过程13个;不涉及言语过程。通过对语篇中及物性系统经验功能的几大类过程的逐行分析发现,文章反映了作者对美好生态环境的不懈追求,期待人与自然和谐共处的美好愿景以及天人合一的自然生态观。同时,通过对描述美好风景的生态话语分析,自然环境的生机勃勃和灵动有趣也传递给了读者们,作者积极向读者传达自身的生态意识和对自然的热爱,并呼吁读者热爱自然,保护环境,对自然保持敬畏之心。

表1 及物性过程的分布

在本文当中,动作过程出现频率最高。分析发现,大部分动作过程的施事者为动、植物,各种类型的鸟类以及各类花草。在文中,作者详细描写了各种鸟类,如喜鹊、斑鸠、苇莺、麻雀筑巢方式的不同。与通常情况下的施动者不同,作者将这些鸟类,也就是非人类的生命体当作过程中的施动者,把修饰人类生命体的动词用来修饰其他动物,表层意义是用拟人化的修辞手法形象生动的描绘了大自然万物的灵动,而深层意义体现了作者给予人类外生态因素更多的关注,蕴含了作者尊重自然万物,平等对待自然万物的生态意识。作者举例说明,麻雀从前是茅草里或草垛里掏窝筑巢,随着人类社会和生存环境的发展,茅草屋和草垛受到人类行为的影响,变成了楼房和瓦屋。但这也并没有使鸟类失去栖息地和居住的窝巢,而是将栖息地改为了“四季避风避雨的松柏树”,并在其中筑巢。说明人类行为并没有对动植物造成过大的影响,而是与其相互尊重,互不干涉,和谐共处的印象。另外,“树叶的阴影也似乎一天天长大”,它也被赋予了人性,树叶的阴影长大也同时是树叶的隐喻,表现出作者亲近自然,热爱自然,希望融入自然的积极生态观。

同时,从文章中人和动植物在过程中作为施动者的频率来看,二者差距并不大,甚至以动植物为施动者的句子出现更多一些。再一次表达了作者认为人和自然平等共生的生态观。“坐于石凳上读书”体现了身处美好的自然风光中,作者舒服惬意的状态与亲近自然、享受自然的心态。这时的作者身心与自然融为一体,感受着大自然的静谧美好。而“落花飞于书页”给人一种人景合一,人与自然融为一体的和谐美好的画面。体现了作者对自然万物的喜爱,蕴含着积极的生态观,和积极的从生态意义。

除了动作过程之外,心理过程是全文中占比最大的第二大过程。作者呼吁感知者将人的感情与自然万物相互融合,为之赋予和人一样的情感色彩。作为感知者的人类,和大自然融为一体,不再去支配、掌控自然,而是主动靠近自然,与自然融为一体,积极形成与自然的和谐统一。存在过程的小句“我发现,这一个小小的天地,蕴含着大自然的万千。”将居住地的一片“小天地”与所在的大自然的万千联系在一起,体现了人类的渺小,自然的庞大和无处不在。

行为过程表现为不受人体控制的,下意识的条件反射行为。因此,文中句子的主体做出的行为往往是不由自主的。听到“啄木鸟用叩击树干的声音”和“雁阵步调一致的翅膀摩擦声”、“鹰隼的一声唳叫”等通过对听觉和视角这些感官描绘出自然最原始和最真实的画面。抒发了作者神秘又原始的对自然的敬畏和崇尚的积极生态观。

5.结语

本文基于系统功能语言学理论,通过及物性系统对话语进行了多维度、多层次的分析,揭示了生态话语系统中各个参与者之间的可持续关系、语言和生态之间的关系,对生态意蕴的分析起到非常大的作用。作者敬畏自然、热爱自然,主动与自然亲近。认为人类作为自然界的一部分,应该顺应自然发展的规律,与自然和谐相处。体现了作者天人合一的和谐生态观。同时,作为一篇《人民日报》发表的文章,文本包含有承认自然的内在价值、追求简单的物质生活、丰富精神生活、与自然和谐相处的深层生态思想。对引导人们树立积极生态观并履行环境保护中的重要社会责任也有较大的影响力和导向作用。表达了官媒积极推动构建人与自然和谐相处的生态观,从而建造一个和谐共存的环境友好型社会的意识形态。生态兴则文明兴,生态衰则文明衰。生态话语的研究在未来的发展中也会成为经久不衰的话题。