西厢村建筑空间特征及现代性转化

2022-08-16孙强张琦

孙强 张琦

“美丽乡村”概念的提出意味着我国社会主义新农村建设迈上了新台阶,重点突出对乡村“美”的具体要求。在政治经济文化新形势下,位于鲁中山区的西厢村立足本地石砌民居建筑风貌力求实现现代性转化,使传统村落焕发全新生机。西厢村之“美”不仅体现在乡村建筑的形式优美、整洁规范,更是体现在乡村民居现代性转化的产业适宜性、生态环保性与文化承继性。

西厢村;石砌民居;建筑特征;现代转化;美丽乡村

引言

“美丽乡村”概念发端于习近平总书记于2003年在浙江实施的“千村示范万村整治”行动。此后,党的十六届五中全会提出“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的具体要求,此二十字被视作“美丽乡村”行动的引领方针,亦是指导我国乡村全方位建设的长期指南。

中国乡村的传统风貌与空间形态长期处于一种“亚稳定”状态。中国乡村建筑的保护和更新虽然与经济发展密不可分,但总体上仍主要依托于民间世代传承的建造工艺与因陋就简的建筑材料和施工技术。未来中国乡村建设的主基调将朝着“内外兼修”的方向发展,那么如何在充实内在的同时,把乡村的外立面规划好、塑造好、利用好被认为是乡村“美丽”呈现的重要一环。在此背景下,探索以特色乡村建筑振兴传统村落的具体路径,创新性融合传统村落的生态、文化、建筑、产业诸多要素,进而助力乡村实现整体性现代转化将作为本文的研究主旨。

1.西厢村空间及建筑特征

1.1 西厢村人文概况

据《刘氏茔田碑》记载:“我始祖自明清初由枣强县迁居章丘博平庄,至吾十一始祖一友,在明末清初,入山避乱,始迁居博山西厢。”刘氏家族搬迁至此,在此繁衍生息形成村落,距今已有四百多年的历史。西厢村于清乾隆四十一年(1776年)《淄川县志》、清道光十二年(1832年)《穆氏族谱》、清光绪二十九年(1903年)《观音堂迁修碑记》均载村名为“西乡”,后逐渐演变为“西厢”。

西厢村村内目前保存较为完好的院落有六处,均位于村中河流北侧。张家大院、朱家大院始建于清乾隆年间,历史最为悠久,是保存完好的原生态石头院落。由于西厢村地处偏远、生活不便,原住村民多已迁走,很多房屋已经破旧不堪、无人修葺。有些老宅被开发成祥和居、静心山居等民宿,有些则被改造成中国陶琉文化创意中心、淄博市规划设计研究院创作体验基地等职能场所,常有画家、作家来此地写生采风。除此之外,村中建有关帝庙、土地庙、山神庙和龙王庙四座庙宇,属于近年来建造的仿明清建筑。

1.2 西厢村空间特征

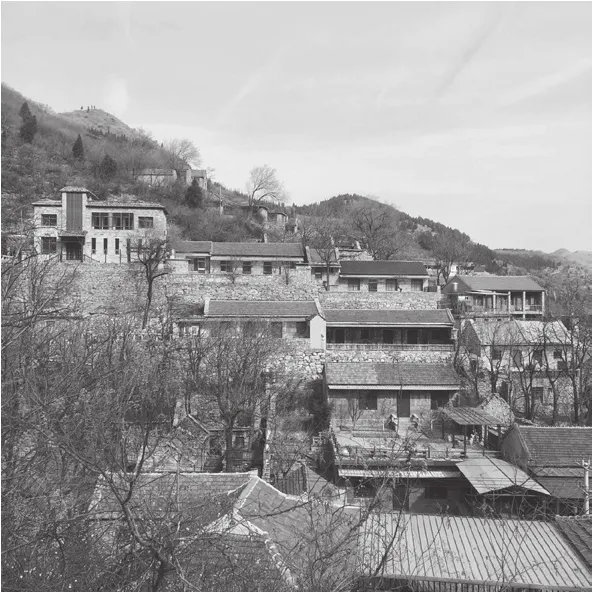

1.2.1 西厢村的村落布局

西厢村四面环山,整个古村依山而建,整体沿山间谷底呈东北西南一字形布局。西厢村内中间低、两侧高,村落巧借地势依山体垂直方向建造房屋,多筑石头台阶衔接上下。居民充分利用有限的山间平地搭建民居。村内公共场所例如庙宇、餐馆、村委会主要分布在山谷低洼平地,坐落于村内主干道路两侧。村落内部主干道自东北至西南贯穿村落,溪渠与其并行。干涸已久的溪流如今仅剩石头河床,少数水泥石头板桥跨渠而建,联结起村落东西片区(图1)。

图1 西厢村村落布局(图片来源:谷歌地图)

1.2.2 西厢村的空间特征

为方便村民,西厢村内具有公共属性的节点设施或服务单位,例如石磨、水井、庙宇、餐馆、村委会等主要布置于山谷、主干道及溪流两侧。由于村落多山石小径,村落内道路平坦、峰回路转,由一条主干道延伸出多条分岔路口。台阶多筑以整齐切割的长条山石,往往多家民居共享一条干道,也有单独分道直通山坡独栋民居。在巷道空间感受方面,有的过道被几栋民居围合,两侧围墙较高,封闭空间内有幽塞之感;有的过道海拔稍高多抵达主干或分干道路末端,周边民居稀疏多植被,视野开阔,能使人一览山体上下自然人文美景。

西厢村内分布着几座标志性的建筑,这些建筑多展现以规整精致的外立面,与一般性民居有着显著的外形差异,更易吸引行人瞩目。例如,位于关帝庙一侧有一座二层独栋小楼,隶属于民宿“净莲居”,其位置处于村中关键节点。主干道路由此分出两个分岔口,其中靠南道路是村中通向北部民居群的唯一通道。这幢单室二层石砌民居在石头用料上更为细致,石块完整、边角整齐,搭配上下层的木格门窗,设计上中心对称,敦实无华中隐约透漏着古朴精巧的质感(图2)。除了这幢标志性的单室二层石砌民居,村落节点类型主要包括生产性节点(石碾、石磨等)、生活性节点(古树、水井、古亭等)、通行与防御性节点(古河道、古桥、阁等)和精神文化性节点(庙宇等)四类。村落空间节点能够标示、区分不同区块空间的位置、功能,在一定程度上增强行人对于空间内起伏变幻、形象认知的视觉观感。

图2 石砌民居空间节点

1.2.3 西厢村民居院落布局

受山间台地规模、形态所限,西厢村多数石砌民居规模较小,呈现不规则院落布局。鲁中山区传统村落的民居建造类型可以分为无高差民居和有高差民居两种类型。无高差院落民居主要采取独栋、二合院、三合院、四合院、组合院等形式。当地石砌民居以独栋形式为主,仅有张家大院等少数民居采取多栋建筑围合的形式。院落内有高差时,则通常设计为高低跨院或错层民居。

鲁中山区处于古代齐鲁两国的交界地带,自古受儒家文化与泰山文化熏染,在建筑人文方面也颇受其影响。例如,泰山文化认为“直来直去损人丁”,因此当地人认为门前道路直轴线端头犯冲煞,即自院落大门至堂屋房门的轴线宜“折”不宜“直”,因此,西厢村用于院落的居户往往大门并不直冲房门,而是正对厢房的山墙或台地挡墙。

1.3 西厢村石砌民居建筑特征

1.3.1 西厢村民居建筑材料

鲁中山区石砌民居的建筑材料有岩石、黄土和木材三类。鲁中黄土多来自于黄河和大运河附近,西厢村地处大山深处,附近水源来自于溪流与水库,在西厢村民居建筑的建造过程中岩石和木材的应用最为广泛。这其中,岩石分为河间岩石和山间岩石。河间岩石取自谷底河流,其边缘平整圆滑易于修筑房屋,常直接作建筑原材。木材常被加工成横梁、檩条、椽子、柱子、望板等构件,辅助墙体承载屋顶的重量。

1.3.2 西厢村民居建筑形式与装饰

屋顶被视作房屋的“第五立面”,对于建筑风格往往有着盖棺定论的意义。鲁中山区传统村落的屋顶大部分采用双坡屋顶,少数建筑采用平顶或者囤顶屋面(图3)。屋面材料最常见的是瓦顶屋面,其制作工艺分为铺望砖、苫背、砙瓦和做脊四步,一般有干搓屋面、合瓦屋面、仰瓦屋面和筒瓦屋面四种形式。鲁中山区传统村庄最为常见的是干搓瓦屋面。除此之外,西厢村屋顶相较于其他村落有着明显的“屋顶美学”——色彩上西厢村的屋顶主要是瓦橘色、黛青色等饱和度较低的配色,整体与周遭山体及建筑色调相协调。形式上西厢村的屋顶多使用崭新的瓦片重新铺设,高处俯视有着“横平竖直”的线条式美感,虽外观现代但调式古朴,给人以平稳内敛的建筑质感。

图3 西厢村石砌民居屋顶样式

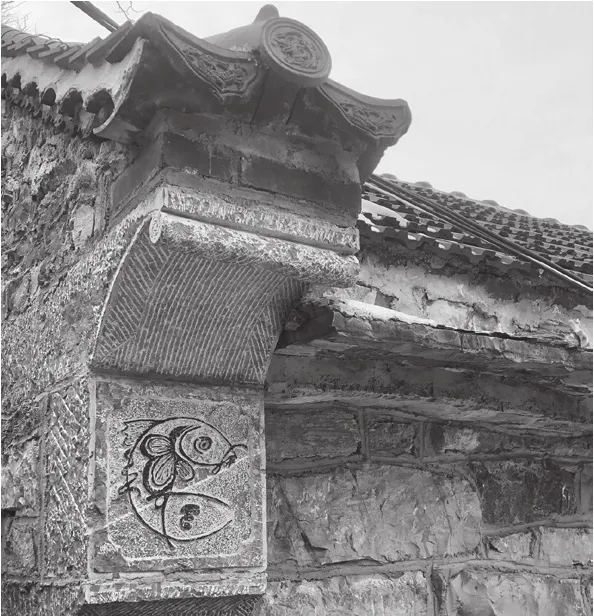

除了屋顶,西厢村石砌民居的墙面、门窗以及其余建筑细部同样给人以人文美的直观感受。

西厢村大多石砌民居的墙面石块平整顺滑、衔接流畅、排列自然,以朴素的土黄色为统一色调,部分民居不填充胶凝材料,一些则使用石灰膏或水泥填缝。村内民居门窗样式各异,房门多以木条衔接成简单的四边形图案。窗户多半是横竖木条搭接的一码一箭或一码二箭直棂窗,部分精致的现代石头房门窗会采用花式图案的横批窗。颜色上除了木头本身的深褐色还多采用天蓝色,少有的冷色点缀在大面积的黄橘色块上,打破一味暖色的单调视觉格局、有亮眼提神的美感。除屋顶和门窗外,偶尔点缀在建筑外立面的鱼盘石绘、瓦片图案、拴马石等建筑细部,常给人以粗中带细的视觉满足(图4)。

图4 石砌民居上的鱼盘石绘

2.西厢村石砌民居的现代性转化

2.1 西厢村石砌民居的现代性转向

基于美丽乡村“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”二十字方针,以打造居住水平全面提高、地域文化保存良好的社会主义新农村为目标,西厢村在乡村建筑利用的功能实用性、生态环保性以及文化传承性等方面表现优良,致力于创新性实现新时期、新形势下传统村落的现代性转向。

2.1.1 西厢村现代乡村住宅功能的实用性

随着现代城市的快速发展,村民群体年复一年的搬离导致传统村落日益呈现空心化态势,大量房舍沦为无人住、无人护、无人问的“三无产品”。如何解决村舍空间利用率问题成为盘活遗落农村的经济的首要问题。西厢村石砌民居的现代化功能改造方向,主要分为营利性的民宿与餐厅以及非营利性的艺术与政府职能机构。西厢村的产业改造基于一定的市场选择,即使是较为单一的民宿产业,相较于产业内部竞争,在有限的存量空间内通过积聚形成规模效应,反而获得了正向的市场反馈。在艺术写生及政府办公等村落衍生职能的加持下,民宿和餐饮需求进一步充分联结,最终构成产业闭环,使本地村舍功用与现代市场需求在最大程度上达成契合。在迭代传统村居的过程中,西厢村充分发挥改造者的主观能动性,乡村民居现代转化不仅要实现功能实用性,也应追求产业适用性。

2.1.2 西厢村现代乡村住宅改造的生态性

直至今日,西厢村逐渐建立起与本地资源配置、聚落发展、居民生活息息相关的配套产业,以第三产业为支柱的西厢村,其商业运转具有季节性——所有民宿与餐厅只在春夏秋三季营业接客。除此之外,基于独特的产业属性,商户对于环境资源的开采几乎为零。同时,出于对周遭环境美化的高标准高要求,商户们能够主动维护山村的青山绿水。由于本村原住居民已基本搬离村落,新产业大多为外地商人投资建设,故而不存在对于农业用地的保留问题。大多土地直接退耕还林,由大自然自行更新土壤、最终重焕生机。西厢村根据当地自然环境特征和产业发展需求,能够对于乡村未来发展所需资源有科学合理的调度把控,最终建立起可控范围内资源与物种、土地与人之间的互动平衡关系。

2.1.3 西厢村现代乡村住宅设计的文化性

除了致力于实现产业规划与生态自然的可持续发展,我国传统村落还承载着延续中华民族农耕血脉的文化使命。近年来我国传统村落呈现锐减趋势,过去“一村一风”的格局村落是地域文化的直接载体。其相继遗落意味着本地传统文化体系的式微。尽管我国逐渐加强了对于物质与非物质文化遗产的重视,然而传统村落受现代经济形势的冲击过大,需要进一步加强政府层面的扶持力度。西厢村作为中国陶琉文化创意中心、淄博市规划设计研究院创作体验基地等职能场所的落地,是政府在文化艺术领域下场支持的直接体现,有利于吸引相关人才聚集于此。其在推动本地村落文化承继的同时,也有利于带动本地其余传统文化的发掘延续,不失为一种聪慧的文化延续方案,值得各地方有关文化部门参考借鉴。

2.2 西厢村现代性转化的经验借鉴

近年来,以石砌民居建筑风貌为文化标杆的西厢村在社会各方的共同努力下,取得了瞩目的传承与转化成果。在发展美丽乡村的大背景下,这无疑对于我们以传统村落为重要阵地建设美丽中国提供了真切的参考摹本与宝贵的经验借鉴。

2.2.1 以环境为根本,生态与宜居齐头并进

2018年中央一号文件指出“乡村振兴,生态宜居是关键”。建设美丽乡村、实现乡村振兴要以维护自然环境为第一要义。这其中“生态”与“宜居”又作为乡村现代性转化的两大根本基点,既是致力于实现乡村可持续发展,亦是充分保障本地人群的居住质量。

长期以来,我国经济发展对生态环境表现出较强依赖性,生态与经济难以协同并行成为困扰着城市与农村经济发展的共同难题。在此背景下,西厢村的业态构成、居舍改造与商户行为体现着对于乡村环境的尊重与保护。通过老物新用、就地取材、聚焦文旅等措施,贯彻低碳环保、绿色生态、科学节能等改造原则,真正将“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念落至实处,为地方政府实现乡村生态扶贫提供了优秀案例。与此同时,西厢村也注重改善迭代村落内的生活装置及配套设施:一方面村内公共服务设施包括污水排放、垃圾安置、厕所设立等得到完善维护,另一方面经过现代化改造的民宿、餐厅等功能性场所的室内物件布置考究且审美得当。

值得一提的是,相较于一般性传统村落,西厢村的区别在于原住居民已基本撤出,因此,其达成“生态”与“宜居”目标的出发点相较于公共改善性质则更偏向于产业营利性质。在乡村发展状况不尽相同的当下,如何因地制宜地激活乡村环境保护程序,使自然环保与人文宜居可持续性并行,成为建设新时代美丽乡村的重要议题。

2.2.2 以文化为内核,建筑与工艺交相辉映

费孝通在《乡土中国》中认为“乡土社会在地方性的限制下成了生于斯、死于斯的社会”。一方面,乡村文化在有限的时空下必然存在着地域性、依附性及时效性;另一方面,现世经济形势巨变迫使绝大多数乡土社会或从封闭转向开放,或直接走向消亡。在此过程中,乡土文化或在转向千篇一律中找寻避难所,或乞求在粗制滥造、生搬硬套、崇洋媚外中蒙混过关。这一切所导致的最终结果就是乡土文化内核的抛弃、乡村文化灵魂的遗散。针对于此,有学者指出对于乡土文化的理解应基于一种整体性视角,将其视作一个完善的有机系统。乡土文化景观不仅仅有静止的建筑物,还包括动态的生活景观、生产景观等。现代乡村的发展要求从根源上拒绝以割裂、片面、媚俗的文化观打造新乡村,而是催促各传统村落应在建立起充分的文化自信的基础上更为宏观地把控乡村文化生态。

西厢村在乡土文化的理解上对物质维度与非物质维度皆有所把握。物质层面,西厢村扎根鲁中山区石砌民居建筑特色并分两步走——首先挖掘本地建筑人文内涵并保留鲁中石砌民居的地域性特色,以科学恰当手段继承现存古建民居。其次挑选适宜现代化翻新的建筑体以过硬的审美设计技巧进行改造,在保证统一的鲁中石砌乡居特色的基础上,再推进单体建筑的功用多样化与形式变革。非物质层面,西厢村进一步展现出相对全面的文化生态观,在工艺非遗、文化传统、荣辱观念等方面皆有所体现。例如西厢村致力于盘活淄博地区特色陶瓷鱼盘艺术,并在空间内多点布局:打造主题民间博物馆、设立鱼盘艺术工作室、民居外立面绘有鱼盘花纹等。西厢村在精神文化塑造方面也有所涉及——将以本地孝妇河为文化寄托的淄博人民所崇尚的孝悌文化,在村内进行展板展示。同时,还将社会主义核心价值观的文化元素穿插在村落内。村落内传统与现代文化元素充分融会、凝聚在同一空间内却并不违和。

2.2.3 以经济为主线,产业附能可持续发展

《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》中指出:“打造一批特色文化产业乡镇、文化产业特色村和文化产业群……推动文化、旅游与其他产业深度融合、创新发展。”乡村要延续命脉,实现美丽乡村二十字方针“产业兴旺、生活富裕”的具体要求,生产发展被认为是传统村落现代化转型的根本任务。中国人民大学农业与农村发展学院有关团队基于多地考察科学性地将乡村产业发展总结为非农产业带动型、农产品加工业带动型、农业旅游业融合带动型、一二三产业融合带动型和种植结构优化带动型五种模式。

基于本村资源禀赋、产业基础、政策引导、村落体量等客观条件,西厢村选择农业旅游业融合带动型发展模式,即依托本村山间林木、小桥流水、石砌民居等自然人文风光,发展特色观光旅游及相关的餐饮、住宿等服务业。凭借独树一帜的山间生态乡村美景,西厢村树立起差异化文旅定位,能对周遭城市客群构成度假吸引力。西厢村在产业布局上基本以餐饮与民宿为主,特色休闲农业尚未涉猎。总体来说其产业结构较为单一且多为外地商户入驻,产业丰富性与经济可持续性存在较大的上升空间。但在极其有限的村落空间内目前来看是恰当的产业存量,能够协助西厢村在一段时间内维持生产生活的健康运转。

3.结语

“美丽乡村”行动的内涵正随时代发展不断扩充,国家对于改造农村达到“美丽”的标准也在不断提高,生态宜居、产业适宜、文脉昌盛是新时代对于乡村“美丽”的更高要求,我国一大批传统村落也在不断朝着这个方向迈进。以西厢村为例,尽管其在村内建筑的全面盘点与规划保护、农村产业的经济合理性评估、传统文化技艺的传承创新等方面还存在着较大的提升空间,但我们仍应看到作为平凡村落,其盘活村落古建、农村经济以及非物质文化等一系列自主性尝试的智慧与伟大。在国家的引导下,未来将会有越来越多的古村落突破“千村一面”、风俗尽失的痛心格局,选择量身定做符合自身生活生产发展的建筑空间与产业格局,并依托本地建筑特征更好地展现深层次的功能性、地域性和文化性,为“美丽中国”事业添砖加瓦。

注释:

[1]潘鲁生:《传统村落的活化与发展》,《设计艺术》2015年第3期,第61-64页。

[2]甘振坤:《河北传统村落空间特征研究》,博士学位论文,北京建筑大学,2020年。

[3]尹航,赵鸣:《鲁中山地村落石砌民居形态与结构特征研究》,《古建园林技术》2019年第4期,第46页。

[4]尹航,赵鸣:《鲁中山地村落石砌民居形态与结构特征研究》。

[5]王宇,张陶成,刘富余:《乡村振兴中传统民居建筑地域特色传承研究——以鲁中山区乡村建筑特色屋顶为例》,《重庆建筑》2021年第12期,第5-6页。

[6]胡钰,付饶,金书秦:《脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接中的生态环境关切》,《改革》2019年第10期,第142页。

[7]索晓霞:《乡村振兴战略下的乡土文化价值再认识》,《贵州社会科学》2018年第1期,第7页。

[8]中共中央国务院印发《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》,《人民日报》2018年9月27日。

[9]孔祥智,卢洋啸:《建设生态宜居美丽乡村的五大模式及对策建议——来自5省20村调研的启示》,《经济纵横》2019年第1期,第22页。