台州市黄岩区博物馆馆藏沙埠窑青瓷鉴赏

2022-08-16杨松涛谢西营

杨松涛 谢西营

(1.台州市黄岩区博物馆,浙江 台州 318020;2.浙江省文物考古研究所,浙江 杭州 310014)

台州市黄岩区博物馆成立于1984年6月,新馆于2017年5月正式开馆。随着1987年灵石寺塔落架大修、1990年小人尖遗址发现、2016年南宋赵伯栢墓发现等重大的考古发现,馆内的馆藏文物逐渐丰富。如今馆藏文物有8000余件,其中国家一级文物101件、二级文物73件、三级文物276件。馆藏文物类型丰富,尤以灵石寺塔出土的北宋佛教文物、沙埠窑址出土的唐宋青瓷器和路桥小人尖西周遗址出土的原始青瓷器等文物最具特色。本文选取5件具有代表性的馆藏沙埠窑瓷器加以介绍,并结合近期考古发掘资料,对其年代及相关问题进行界定。

1 馆藏沙埠窑典型瓷器介绍

青釉双凤纹粉盒(图1),一级文物,黄岩九峰出土。整体呈扁圆形,全器由器盖和器身两部分组成,子母口。器盖整体呈盝形,盖面平。盖面凸刻团状双凤纹,双凤首尾相接,立体感极强,中心处细线划花,外围饰凹弦纹双圈。器身,直口,上腹浅直,下腹斜收,平底。白胎,胎质细腻。青釉,釉色滋润。该件器物制作精细,工艺精湛。全器满施釉,外底部残留垫圈支烧痕迹。通高4.5厘米。

图1 青釉双凤纹粉盒

青釉莲荷纹执壶(图2),三级文物,黄岩西街出土。敞口,斜直颈,丰肩,扁圆形腹,圈足。肩部对称置曲柄、曲流和双牌饰。外腹以四道凸瓜棱纹将腹部等分为四个部分,内圆形开光内刻划莲荷纹,其余空白处填以细线划花纹饰;下腹近底处仰莲瓣纹一圈。白胎,胎质细腻。青釉,釉色滋润。全器满施釉,外底心处残留垫圈支烧痕迹。高15.9厘米。

图2 青釉莲荷纹执壶

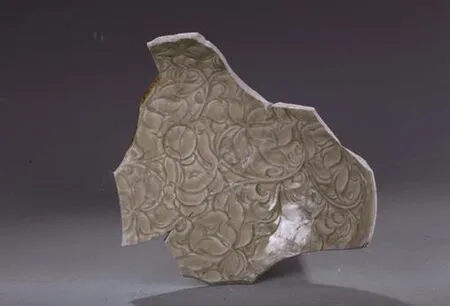

青釉婴戏纹大盘(图3),一级标本,沙埠窑址采集。敞口,斜曲腹,平底内凹。内腹满饰缠枝花叶纹,填以篦纹,中心处饰婴戏纹,刻划生动,造型逼真。灰白胎,胎质细腻。青釉微泛黄。全器满施釉,外底心处残留有垫圈支烧痕迹。口径21.5厘米,底径7厘米,高9厘米。

图3 青釉婴戏纹大盘

青釉双凤纹大盘(图4),一级标本,沙埠窑址采集。敞口,斜曲腹,平底内凹。内腹满饰缠枝花叶纹,填以篦纹,内心处饰双凤纹,首尾相接,刻划生动。灰白胎,胎质细腻。青釉微泛黄。全器满施釉,外底心处残留有垫圈支烧痕迹。口径14.5厘米。

图4 青釉双凤纹大盘

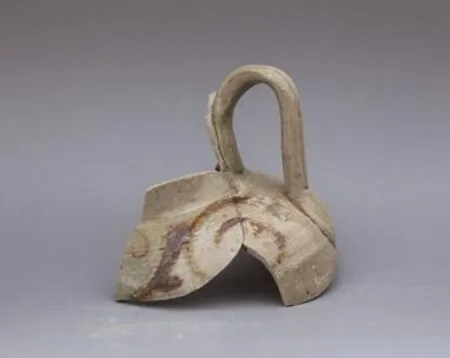

青釉双面刻划花夹层碗(图5),一级文物,沙埠金家岙堂窑址采集,由内外两层碗组成。内层碗,敛口,斜曲腹较浅,圜底。外层碗,敞口,斜曲腹,平底中空。内外双层碗口沿处有拼接痕迹。外腹口沿下弦纹多圈,下满饰折扇纹。内腹口沿下等距饰五朵花卉,内心满饰篦状花卉纹饰。灰白胎,胎质较细。青釉泛黄,玻璃质感强。全器满施釉。高5.5厘米。

图5 青釉双面刻划花夹层碗

2 器物年代及相关问题

2.1 器物年代推断

在以往的研究中,由于缺乏明确的考古材料,台州市黄岩区博物馆馆藏的上述5件沙埠窑器物的年代不确定,在大多数情况下都被简单地定为五代、北宋或宋,缺乏明确的诸如窑址地层或纪年器物等证据。但是随着近年来浙江省文物考古研究所等单位对沙埠窑进行详细考古调查、发掘以来,对于上述5件器物的年代的认识逐渐清晰。自2018年以来,浙江省文物考古研究所、台州市黄岩区博物馆、北京大学和故宫博物院等单位联合对沙埠窑址群进行了主动性考古调查,并对窑址群内的竹家岭窑址和凤凰山窑址进行了主动性考古发掘,取得了重要收获。其中通过竹家岭窑址和凤凰山窑址考古发掘建立起来的沙埠窑年代序列,便是其中的重要成果之一。

2019—2021年,沙埠镇竹家岭窑址和凤凰山窑址废品堆积区揭露出丰厚的地层堆积(图6、图7),出土了大量瓷器和窑具标本,基本构建起沙埠青瓷北宋中期至南宋早期的年代序列,为探索沙埠窑址产品结构、生产年代、窑业生产技术等方面问题提供了充分资料。结合竹家岭窑址和凤凰山窑址废品堆积区地层堆积情况,可分为七期。

图6 沙埠竹家岭窑址地层堆积

图7 沙埠凤凰山窑址地层堆积

第一期,北宋中期早段。器类较丰富,可辨器形有敞口碗(图8)、侈口碗、花口碗、敞口盘、侈口盘、执壶、炉、器盖、韩瓶等。多生烧,基本为素面,胎釉质量较差。窑具可辨器形有“M”形匣钵、钵形匣钵、直壁形匣钵、垫圈(圆形、喇叭形)、垫柱等。器物装烧以叠烧为主,并有少量单件烧器物。

图8 敞口碗

第二期,北宋中期晚段。产品面貌与窑业技术与同时期的以上林湖为中心的越窑产区保持一致。器类丰富,可辨器形有敞口碗、侈口碗、直口碗、花口碗、敞口盘、侈口盘、执壶、炉、枕、孔明碗、盏、盏托(图9)、多管灯、瓶、器盖、盒等。流行内腹粗刻划花装饰,并有少量细线划花装饰(图10)。窑具可辨器形有“M”形匣钵、钵形匣钵、平底椭圆形匣钵、直壁形匣钵、圆形垫圈、喇叭形垫圈、垫柱等。器物装烧以一匣一器为主,并有少量叠烧器物。

图9 盏托

图10 细线划花盘底

第三期,北宋中期末段。器类主要为碗、盘、执壶、折沿盆、罐等,器物装饰流行内腹单面刻划花,尤以盘内心刻划的婴戏纹(图11)、凤凰纹(图12)、鹦鹉纹、龙纹等纹样最为精美。窑具分为匣钵和垫具两类,匣钵可分为“M”形、钵形、筒形等,垫具可分为垫圈和垫钵。装烧方式均为一匣一器,单件装烧,以垫圈和垫钵支烧。

图11 婴戏纹盘

图12 凤凰纹盘

第四期,北宋中期末段至北宋晚期前段。器类有碗、盘、执壶、夹层碗、罐、盏等,器物装饰仍以内腹单面刻划花装饰为主,并开始出现双面刻划花(图13),即内腹刻划花、外腹刻划折扇纹,其中折扇纹布局规则清晰。窑具分为匣钵和垫具两类,匣钵可分为“M”形、钵形、筒形等,垫具可分为垫圈和垫钵。装烧方式均为一匣一器,单件装烧,以垫圈和垫钵支烧。

图13 双面刻划花碗

第五期,北宋晚期后段。器类有碗、盘、夹层碗、熏炉、多管形器等,器物装饰普遍流行双面刻划花工艺(图14),其中内腹刻划花,外腹刻划折扇纹,其中折扇纹布局清晰。窑具分为匣钵和垫具两类,匣钵可分为“M”形、钵形、筒形等,垫具可分为垫圈和垫钵。装烧方式均为一匣一器,单件装烧,以垫圈支烧。

图14 双面刻划花碗

第六期,北宋末期至南宋初。青釉瓷器器类单一,主要为碗和盘,仍流行双面刻划花工艺,其中内腹刻划花,外腹刻划折扇纹,但外腹折扇纹布局变化,多为四至六条成一组,等距分布(图15)。窑具分为匣钵和垫具两类,匣钵发现多为“M”形,并有少量钵形和筒形,垫具主要为垫圈。装烧方式均为一匣一器,单件装烧,以垫圈和垫钵支烧。

图15 双面刻划花碗

第七期,南宋早期。青釉器物器类单一,主要为碗。器物装饰流行内腹单面刻划花,纹样主要为菊瓣纹(图16)。窑具分为匣钵和垫具两类,匣钵主要发现为“M”形,钵形和筒形也有少量发现,垫具主要为垫圈。装烧方式均为一匣一器,单件装烧,以垫圈支烧。

图16 菊瓣纹碗

除上述青瓷产品以外,还发现有酱釉瓷器(图17)和釉下褐彩瓷器(图18)。其中,酱釉瓷器第三期就已少量出现,一直延续至第七期;褐彩瓷器仅限于第三期和第四期。

图17 酱釉三足炉

图18 褐彩执壶

结合上述考古分期成果和地层中伴出器物的对比,我们现在大致可以判断:上述器物中的青釉双凤纹粉盒对应第二期,年代为北宋中期晚段;青釉莲荷纹执壶和青釉婴戏纹大盘对应第三期,年代为北宋中期末段;青釉双凤纹大盘对应第四期,年代为北宋中期末段至北宋晚期前段;青釉双面刻划花夹层碗对应第五期,年代为北宋晚期后段。

2.2 出土单位性质及相关问题

从上述5件器物的出土或采集地点来看,3件采集于沙埠窑址中,其中1件明确采集于金家岙堂窑址中,另外2件出土于黄岩境内,分别是黄岩九峰和西街,出土性质属于窑址之外的消费地。

黄岩九峰地处市区东郊九峰山麓,距城区中心1.5公里,距沙埠窑址群所在地约11公里。九峰所在,此地因四周有灵台、文笔、华盖、接引、宝鼎、灵鹫、双阙、卧龙、翠屏等九个峰而名“九峰”,历来是黄岩名胜。其中附近有著名寺院瑞隆感应塔,现为全国重点文物保护单位。据《民国黄岩县志》记载,北宋初建隆四年(963),禅宗法眼宗第二祖德韶大师挂锡黄岩,于九座山峰环绕中心建瑞隆感应塔,俗称“九峰塔”。北宋祥符年间赐名“兴善寺”,俗名“山岙寺”“九峰寺”。北宋宣和年间(1119—1125),九峰寺毁于寇,唯塔尚存。由此可推知九峰所在地自北宋早期以来便文化昌盛,故而精美的沙埠窑青釉双凤纹粉盒出土于此,也可从侧面推知此地浓厚的文化氛围和高超的生活品质。

黄岩西街古称“拱秀坊”,后改名为“翔光坊”,旧时此街为县治正西之大道,遂称“西街”。其东起塔院头,西接五洞桥和桥上街。原为一处繁华的商业街,店铺林立,有南北货店、铁匠铺、箍桶铺、牙医诊所、占卜算命场所、丧葬祭祀用品店等,可以说是黄岩传统手工艺、民俗民情、市井民风的博物馆。20世纪末它还基本保持了清代江南建筑风格,有着悠久的历史,是黄岩地区1300多年的文明传承中一处珍贵的历史遗存与乡土记忆。步入21世纪后,西街作为旧城改造区块被夷为平地,继而建起了高楼大厦。在该地块的建设过程中出土了大量瓷器,窑口涵盖沙埠窑、龙泉窑、北方白瓷、景德镇青白瓷等。此地出土的沙埠窑青瓷数量较多,尤以上述的青釉莲荷纹执壶最为精致,类似造型器物在沙埠凤凰山窑址中有大量发现,其扁圆的造型、腹部开光的方式均为沙埠窑瓷器的典型特征。

黄岩九峰和西街出土的这2件沙埠窑瓷器代表了沙埠窑临近地区沙埠窑瓷器的销售和使用范围。那窑址之外,或换句话说沙埠窑的瓷器的销售范围能到达哪里呢?

据台州市黄岩区博物馆馆藏档案材料记载,其实早在20世纪90年代,相传在日本、菲律宾、马来西亚等国家先后出土了一批晚唐至北宋时期的青瓷碗、壶等器物标本,经相关学者鉴定认为系沙埠窑产品。为此,1992年国家文物局曾组织日本、捷克等五国古陶瓷专家专程来黄岩考察沙埠青瓷窑址。近些年来随着国内和国外学者对海外大量遗址的考古调查和发掘,中国瓷器在海外有大量发现,确实也发现过不少器形和装饰纹样类似于沙埠窑的瓷器。但是结合浙江地区多年来的考古实践来看,某一时期省内青瓷的面貌仅因制瓷就地取材而呈现出胎釉面貌不一致,但是从装烧工艺和装饰技法来看保持着一定的同步性。比如已有的研究可以证明,北宋中期浙江地区的青瓷体系都可划归为大越窑体系,沙埠窑北宋中期阶段的产品也不例外。因而未来我们在具体分析海外出土瓷器的窑口时,除了目鉴以外,更要大量采用科技手段如现在在陶瓷考古领域已经大量使用的X荧光光谱仪,对具体瓷器进行胎釉元素分析,再结合具体窑口建立的胎釉成分数据库进行对比,或许才能更精确地确定小的产区或产地。结合上述科技方法的运用,或许我们就可以从海外遗址中早期被视为越窑、晚期被视为龙泉窑的瓷器中辨认出属于沙埠窑的产品。以此为依据,参考其他资料,构建起沙埠窑的生产—流通—消费的贸易体系。

3 结语

上文中我们结合最新窑址考古发掘成果对台州市黄岩区博物馆馆藏的5件器物进行了年代判断,从中可以看出考古地层学对馆藏器物年代判断的重要价值。随着沙埠窑考古工作的开展,沙埠窑的神秘面纱逐渐被揭开。按照文化因素分析方法来看,北宋中期沙埠窑址群的青瓷类产品可归为越窑系,该类产品无论是从器形、纹样,还是从装烧工艺来看,均与越窑核心区(以上林湖为中心)的窑业保持一致;酱釉类产品或与同时期定窑酱釉类器物(紫定)存在某种窑业技术交流。北宋晚期窑业面貌发生变化,青瓷类产品装烧工艺仍延续之前的垫圈支烧方式,而此时浙南龙泉窑确采用外底部露胎无釉、泥饼垫烧的方式。装烧工艺的不同,可以成为今后北宋晚期沙埠窑和龙泉窑瓷器鉴别的重要依据。但是这一时期装饰技法已演变为双面刻划花,即外腹折扇纹、内腹篦划纹或篦点纹,而该类装饰技法为北宋晚期龙泉窑典型工艺。同时该类装饰纹样或与耀州窑也存在着某种窑业技术方面交流。总之,沙埠窑址群是越窑和龙泉窑瓷业技术衔接和过渡的重要地带,是探索越窑瓷业技术南传与龙泉窑瓷业技术渊源的重要地区,同时对于探索北宋时期越窑、龙泉窑、定窑、耀州窑等瓷业技术交流模式与途径具有重要学术价值。

目前我们可以确认,北宋中晚期是沙埠窑窑业面貌最为复杂同时也是最具学术价值的重要时期。基于此,黄岩沙埠北宋中晚期窑址成功入围“中国社会科学院考古学论坛·2020中国考古新发现”。这一时期也是沙埠窑走出窑址所在地,开始参与国内和国际贸易的重要时期。

我们相信,随着沙埠窑考古发掘和整理工作的持续推进,再辅之以我们即将打造的沙埠窑胎釉元素数据库,未来我们将会更多地鉴别出包括台州市黄岩区博物馆在内的其他地区博物馆和海内外遗址中出土的沙埠窑瓷器产品,并将其时代、流通渠道、销售路径、使用阶层等问题进行继续研究,推进沙埠窑青瓷的研究更加深入。

注释

①黄岩博物馆.黄岩博物馆馆藏精品图录[M].杭州:西泠印社出版社,2017.

②谢西营.黄岩沙埠青瓷窑址群考古调查与发掘的主要收获与认识[J].黄岩文博,2019(1):16-19;王妤.黄岩下山头窑址调查[J].东方博物,2019(4):71-74;浙江省文物考古研究所,黄岩区博物馆.浙江台州黄岩区沙埠镇凤凰山窑址考古调查简报[J].华夏考古,2020(6):3-19;谢西营.黄岩沙埠凤凰山窑址考古发掘阶段性报告[J].黄岩文博,2020(2):14-17;谢西营,秦大树,林杰.浙江台州黄岩沙埠窑址群[M]//国家文物局考古研究中心.2020中国重要考古发现.北京:文物出版社,2021:143-148.

③杨松涛.黄岩瑞隆感应塔及其佛造像[J].东方博物,2018(3):29-37.

④谢西营.北宋中期越窑瓷业技术传播及相关问题研究—兼论核心区越窑瓷业衰落原因[J].东南文化,2018(6):92-97.