器蕴才华

—记几件新疆出土的“文房四宝”

2022-08-16阿不来提赛买提

阿不来提·赛买提

(新疆维吾尔自治区博物馆,新疆 乌鲁木齐 830000)

新疆地处中国西北边陲,幅员辽阔,特殊的文化资源禀赋和地理环境赋存,使得这里拥有在全国乃至世界上具有唯一性的历史文化遗产资源。作为中华文明向西开放的门户,这里是东西方文明交流传播的重地,为世界文明互鉴融通做出过重要贡献。这些杰作凝聚了中华先祖们的无穷智慧,汇成了波澜壮阔、气象万千、震撼人心的中国历史长河。新疆迄今发现了不同种类的书写工具和记载着各种语言文字的简牍、纸张、兽骨、碑刻、玉石等,且出土的简牍、文书、碑刻所见语言文字种类之多居世界之冠。内容涵盖政治、经济、军事、文化、宗教等诸多方面,是基层政府组织和基层社会的真实反映。

“文房四宝”自古至今一直深受文人雅士的喜爱。唐代才女薛涛曾作诗《四友赞》:“磨润色先生之腹,濡藏锋都尉之头,引书媒而黯黯,入文亩而休休。”诗中所歌咏的就是砚、笔、墨、纸。这些文房用具互为联系,其源流发展与我国的经济、文化交流密切相关,其本身就具有一定的时代内涵与意义。中国传统文化将笔墨纸砚称为“文房四宝”,在简牍时代,“文房四宝”为笔、砚、墨、书刀;随着造纸术的发明,出现了“笔墨纸砚”的合称。“文房四宝”有着数千年的发展史,无论是岩石上的岩画还是彩陶上的精美纹饰,无论是大家的书画作品还是小孩涂鸦都有其身影。数千年来,“文房四宝”承载了无数文人墨客的精神世界,与书写者共同演绎悲欢喜乐,促进了中华文明的传播与交流,丰富了灿烂的中华民族文化。“文房四宝”的出现,逐渐成为一种文化兴旺、生活富庶的象征。最为重要的是“文房四宝”促进了地域的交汇融合,推动了国家的政治、经济与文化发展。“文房四宝”逐渐成为中国传统文化之精髓,其蕴含的文化内涵越来越得到人们的认同,价值也远远超过了其本身的功能,且形制越发精美、丰富。

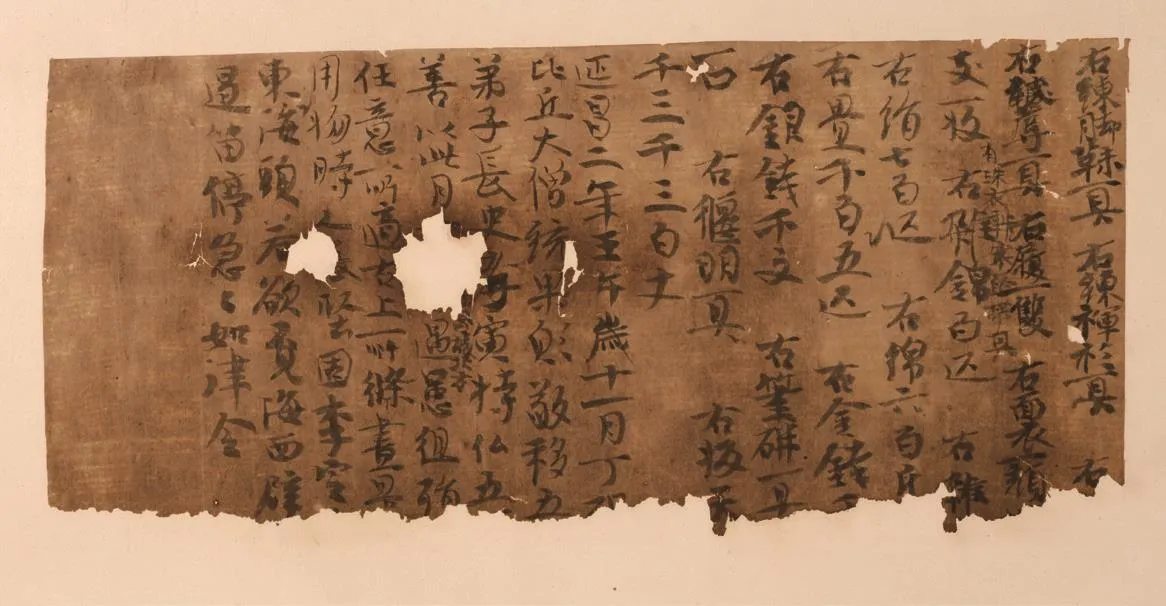

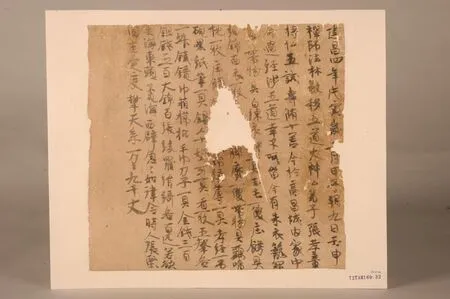

新疆地区考古发现的“文房四宝”虽然为数不多,但历史跨度长,从出土的一些文书中就有迹可循,多有笔墨纸砚的记载。譬如《高昌延昌二年(562)长史孝寅随葬衣物疏》中有“右笔砚一具”(图1),《高昌建昌四年(585)张孝章随葬衣物疏》中有“砚墨纸笔一具”(图2)等,都是对其重要的记载。

图1 《高昌延昌二年(562)长史孝寅随葬衣物疏》麹氏高昌时期

图2 《高昌建昌四年(585)张孝章随葬衣物疏》麹氏高昌时期

1 笔书春秋

书之所施,或于金石,或于简札,或于缣素,或于笔纸。所施虽不同,而工具则一,即为笔。笔是中国传统的文化工具,拥有数千年的历史,它的出现代表着文明的进步,是文化人及其形象、事业的化身。笔于文人是一种耕具,于社会是一种兴旺发达的象征,于家族是发达的标志,于人与人之间是祝福的信物,于情人之间是爱情的信物。工欲善其事,必先利其器。古代文人墨客对笔的选用很是重视与挑剔,它不但是古人必备的文房用具,而且在表达中华书法、绘画的特殊韵味上具有与众不同的魅力,在中国古代社会生活中具有重要作用。

笔究竟出现于何时,暂无从考证。根据材质和形制,笔可以分为硬笔和软笔两个类别。早在新石器时代就已经出现简单的刻划纹样,可推断早期的硬笔已经出现。材质基本以骨、角、竹、木等为主,但当时文字尚未出现,硬笔还不具备书写功能,不能称之为真正意义上的笔。文字的出现使得书写量骤然加大,石刀、骨刀、陶片、粗糙的竹木棍等简单记事工具再次面临改进的状况,几经演变,一种新型的书写工具—竹木笔便应运而生。新疆地区考古发现的硬笔主要以木笔为主,也有竹笔、骨笔等(图3~6),出土于若羌县米兰遗址、吐鲁番市阿斯塔那墓葬、民丰县尼雅遗址、和田市麻扎塔格戍堡遗址、洛浦县山普拉墓地等遗址或墓葬。

图3 鹰翅笔 汉代前后

图4 苇杆笔 唐代

图5 竹杆笔 唐代

图6 木画笔 宋元

新疆出土硬笔数量居全国之首,质地类型多、使用范围广、延续时间长,这为新疆书法史的研究拓宽了思路。1973年,新疆吐鲁番市阿斯塔那墓葬出土一个唐代木质笔架(图7),高7.8厘米,插笔处用两块长条薄木板做成,中挖三圆孔,为插笔用,底座以如意云纹构成,上面还插有三只木笔,这是迄今为止发现的最早的笔插。

图7 木笔架 唐代

软笔主要是毛笔,毛笔的出现极其久远,我国新石器时代彩陶的花纹中,有些线条能看出笔锋,说明是用毛笔描绘的。到了商代,在陶器、石器、玉器上都发现有墨书或朱书的文字。目前考古发现最早的毛笔实物属于战国时期,出土于湖南长沙左家公山15号墓。而在新疆地区的考古发现中新疆吐鲁番市阿斯塔那墓葬、巴楚县脱库孜萨来遗址以及若羌县米兰遗址均有晋唐时期的毛笔出土(图8)。

图8 毛笔 麹氏高昌时期

2 墨润沉香

墨为文房用具之一,是书写、绘画的颜料。墨经过了天然墨到人工墨漫长的使用和演变过程。经考古发现,在新石器时期的陶器上就有用墨绘制的鱼纹、鹿纹、植物纹等图案。墨的历史可分为天然墨和人工墨两个时期。1980年陕西临潼姜寨村仰韶文化墓葬中出土一块黑红色铁矿石,这块铁矿石就是天然墨。人工墨的主要原料是烟料、胶以及中药等,分“松烟墨”和“油烟墨”两种。中国墨的历史源远流长,在人工制墨发明之前,一般利用天然墨或半天然墨来作为书写材料。1975年湖北云梦县睡虎地秦墓中发掘出一块墨,呈长丸状,是迄今发现的最早人工墨,距今已有两千多年的历史。西汉制墨已有一定规模,东汉以后由于墨模的发明,墨的形状开始变得规整。魏晋南北朝墨的质量不断提高。隋唐五代是我国制墨业较发达的时期,唐末战乱,制墨业南移。1972年吐鲁番阿斯塔那墓葬出土了一锭制造精美的墨—“松心真”墨(图9)。墨呈圆柱形,上面书写着“松心真”三字,字体为楷书。唐墨实物罕见,因年代久远,上面字迹模糊,但其制造精良,质理坚实耐用,显得极其珍贵,也足以体现唐时制墨技术高超。松心指的是松烟墨。宋代,徽州制墨业十分兴盛。明代形成歙县和休宁两大流派。清代制墨业达到鼎盛,成为精美的工艺美术品。

图9 “松心真”墨 唐代

墨一般被看作是文才的象征,“胸中有墨”便是有文才,而这正是文人起码的素质。“松心真”墨和一件件珍贵的文书,印证着汉唐丝绸之路的繁荣与昌盛,全国文人的心也由墨以及墨文化无形牵连起来。中原和西域文化相互影响、相互融合,二者碰撞、渗透,使得中原文化与西域文化密不可分地茁壮成长着。

3 纸寿千年

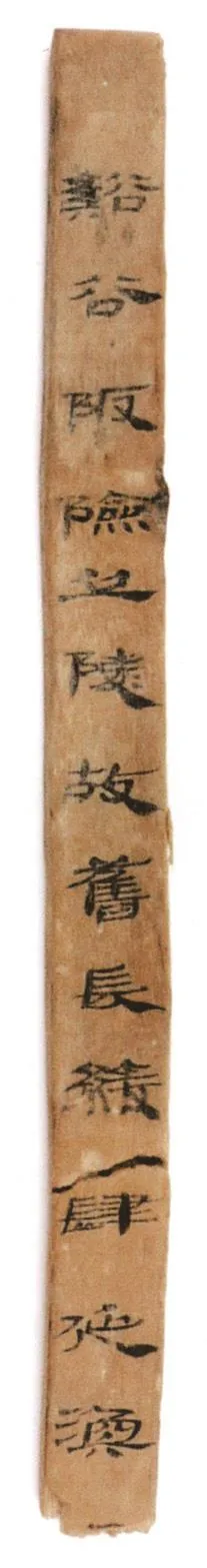

纸是我国古代的四大发明之一。不过直到东汉前期,简牍仍然是我国古代主要的文字书写载体。上溯殷周,下截魏晋,在此间有近两千年的使用历史。1993年新疆考古队在民丰县尼雅遗址,发现两枚汉代木简。其中一枚长15.4厘米,宽1.08厘米,厚0.3厘米,汉隶墨书“溪谷阪险丘陵故旧长缓肆延涣”十三字,该木简就是《仓颉篇》(图10)。《仓颉篇》是秦汉时期重要的蒙学读物。这枚木简对于研究古代中原汉文化在西域的传播与推广具有重要的现实意义。汉字蕴含着中华民族的独特智慧,具有的优美、易懂、形象、直观、信息量大等特点,在帮助感知、理解等方面都有较大优势。大汉王朝统一西域,设置西域都护府,尼雅遗址出土的木简《仓颉篇》,充分说明两汉时期,西域大地已经把汉字作为官方沟通的主要文字,有效保障政令畅通。

图10 《仓颉篇》西汉

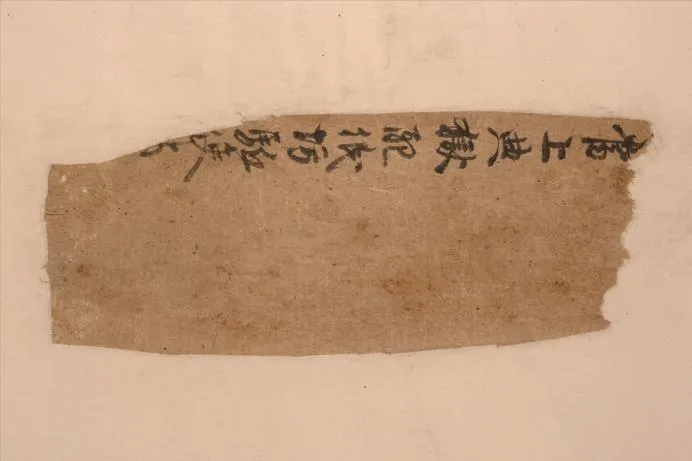

东汉后期,纸张被大量用作书写材料。它的发明结束了古代简牍繁复的历史,大大地促进了文化的传播和发展,是我国对世界文明发展做出的伟大贡献之一。从汉代兴起的造纸术,至魏晋南北朝时期造纸生产有了发展进步,造纸原料来源不断丰富,造纸设备也得到革新,出现了新的工艺技术,产纸区域增多,纸张得到了广泛的使用和传播。新疆各地发现的纸质文书、剪纸、医方等充分印证了这一点。1933年在新疆罗布淖尔地区发现过一块西汉植物纤维纸,这可谓目前所知新疆地区发现最早的纸张之一,同时也说明在西汉时期纸张就已传入新疆地区。汉代以后,新疆各地尤其是吐鲁番地区发现的晋唐文书数量大、保存良好、内容丰富,堪称世界之最(图11、图12)。在这些出土文书中不乏纸坊的记载,说明西州有官办造纸作坊,出现了掌握造纸技术的能工巧匠,保证了北庭、安西下属各地的公文用纸。吐鲁番阿斯塔那167号墓所出《唐配纸坊驱使残文书》称“当供上典狱,配纸坊驱使事”,表明西州存在造纸作坊,并用具有专业技能的罪犯充当造纸工匠(图13)。

图11 纸片 汉代

图12 无字纸残片 东晋十六国

图13 唐配纸坊驱使残文书 唐代

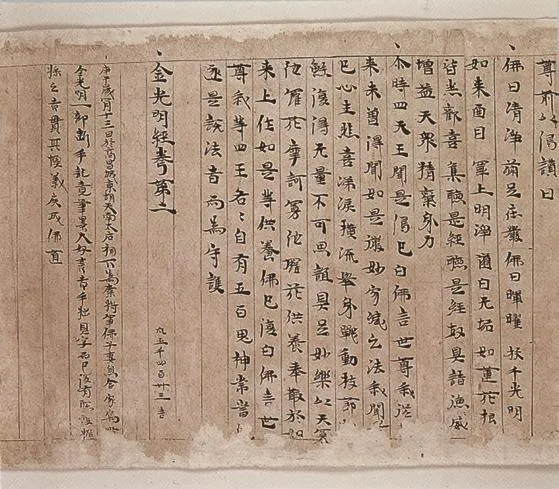

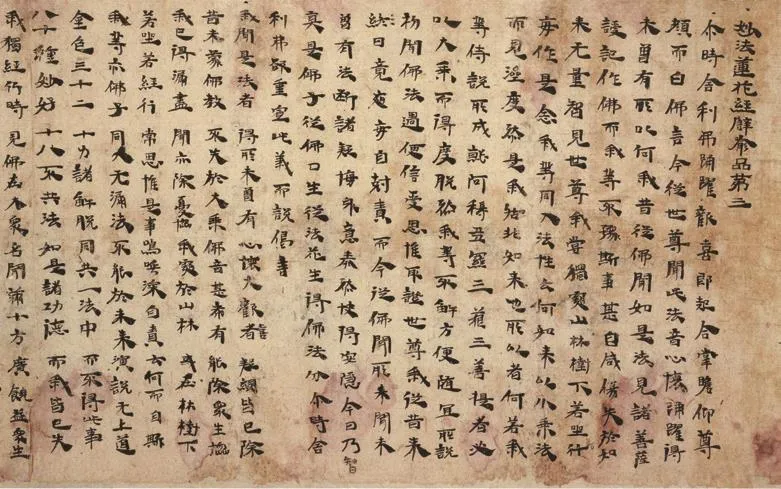

纸张的发明使中国书籍开始步入一个崭新的时代,促进了魏晋时期中国文明的西进,楼兰发现的《战国策》,吐鲁番发现的《左传》《前汉纪》《三国志》,都是属于东晋、十六国时期的写本,代表着中国传统的经史典籍西传到西域地区。这一时期佛教发展到了鼎盛时期,各地出土的佛教经文堪称经典。如吐鲁番安乐故城南佛塔遗址出土的北凉时期的《金光明经》(图14)写本残卷,长53.92厘米,宽26厘米,就是大乘佛教中有着重要影响力的经典之一。安乐故城佛塔遗址出土的南北朝时期的《妙法莲花经》(图15)抄本残卷,是大乘佛教的一部重要经籍,也是当时最为流行的佛教写经之一。可见在历史发展中已经不单单是一种书写材料,它促进了科学文化的传播、繁荣和汉字的变迁,它还会承载文人的精神世界或是仕途命运,会承载普通人的情思或生活痕迹,更会承载国家的发展与文化融合。

图14 《金光明经》写本残卷 北朝

图15 《妙法莲花经》抄本残卷 南北朝

4 砚田沧海

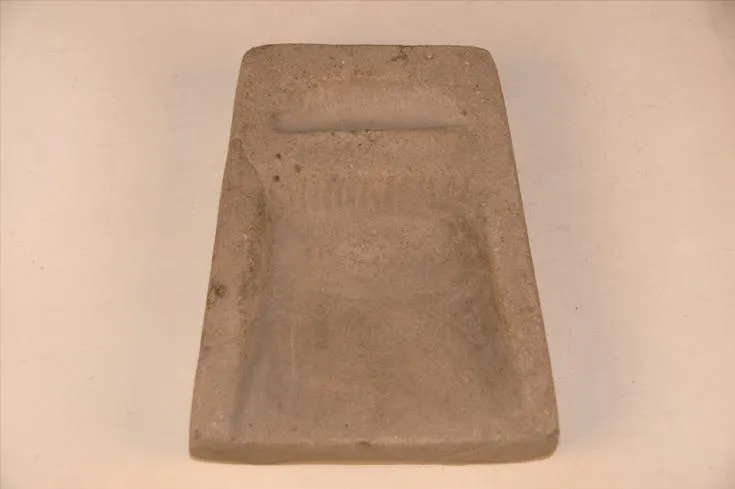

砚是书写绘画研磨色料的工具,刘熙《释名·释书契》说:“砚,研也;研墨使和濡也。”许慎《说文解字》说:“砚,石滑也。”迄今所知最早的砚应该是湖北云梦睡虎地秦墓出土的一方石砚。纸不过以日计,笔不过以月计,墨不过以年计,只有砚才可以随人终生。由此可见,砚台在文人心中的地位之高。砚台是必不可少的文具,需和墨配套使用。砚古称“研”,它是由新石器时代研磨器逐渐演变而成的。砚的种类很多,有石砚、陶砚、瓷砚、玉砚、漆(砂)砚等。战国晚期至秦代砚的形态仍比较原始,东汉时期有了显著的发展。唐宋时期,砚台在内容、砚质、砚形、雕刻方面都发生了很大的变化。明清时期,制砚已由实用转为实用欣赏并重,制砚工艺有了质的飞跃。明代陈继儒在《妮古录》中说:“文人之有砚,犹美人之有镜也,一生之中最相亲傍。故镜需秦汉,砚必唐宋。”

砚台的造型样式可分为三大类:正形砚、随形砚、仿形砚。正形砚指外形规整并具有一定几何关系的砚台。巴州博物馆藏一方长方形砚台(图16),十分规矩,既可以体现出刚毅的气质,也不失温厚的风度。仿形砚是指造型模仿砚台固有形制之外其他形象的砚台。新疆博物馆藏有一方宋代青蛙砚(图17)。此砚外形简洁,在砚池上刻画出一青蛙造型,不失为仿形砚的上乘之作。除这些之外,新疆博物馆还藏有多式多样的砚台(图18、图19)。

图16 砚台 唐代

图17 青蛙砚 宋代

图18 青石砚 唐代

图19 砚台 唐代

在“文房四宝”中,砚台最为文人所珍视,已然成了读书人文化符号的象征。砚台之中容纳的不仅仅是墨水,更是文人的识海与心胸。小小一方砚台,承载着的是文人墨客们心底深处的情思。砚台质地坚硬,可传百世而不朽。新疆出土的这些砚台,是中原与西域文人墨客们精神上交流的见证,是地域之间文化交流的实物。

古代文具是一个内涵丰富的知识载体,其内容涉及历史沿革、典章制度、人物故事、宗教神话、风俗民情、哲理名言、地理名胜、建筑园林、服饰器具、诗歌文学、书法绘画等多个知识领域,是一块普及历史文化科学知识的广阔天地。除“文房四宝”以外,古代书房用具还有笔筒、笔架、墨床、墨盒、臂搁、笔洗、书镇、水丞、水勺、砚滴、砚匣、印泥、印盒、裁刀、图章、卷筒等,这些也都是书房中的必备之品,在此不作赘述。

总之,“文房四宝”的出现与发展,丰富了生活的内容、扩大了审美的范畴,“润物细无声”地支撑了人类的繁衍、保障了文化的传承、推动了社会的进步。中华民族是富有创新精神和创新传统的民族,在漫长的中华文明史中创造出无数令整个世界叹为观止的科技成就。新疆地区发现的“文房四宝”,展示了新疆各族群众在中华文化的引领下,崇尚文明、热爱生活、追求发展和进步的美好篇章。尽管一些古代发明创造的原貌已被岁月的尘埃所湮没,但由其发展、演变、衍生而来的各种文化,却将人类历史装点得更为绚烂。中华传统文化对人类文明进程的影响,并未随着时光流逝而减退,相反,她以强大的生命力与时俱进、推陈出新,不断地滋润着人类的文明。

注释

①陈涛.“文房四宝”源流考[J].中原文化研究,2014,2(1):57-63.

②⑥范遵荣.中国古代的文房四宝[J].唯实,2021(9):87-92.

③胡小石.用笔与执笔[J].青少年书法,2002(22):35.

④⑧⑪陈云琴.“文房四宝”与中国传统文化[J].湖州职业技术学院学报,2004(2):79.

⑤周蓓娜.敦煌及西北地区出土的竹木笔研究[D].杭州:浙江大学,2012:12.

⑦曹建.翰墨香飘千古传[J].中学生阅读:初中版,2010(Z2):68.

⑨范遵荣.中国古代的文房四宝[J].唯实,2021(9):90.

⑩安尼瓦尔·哈斯木,杨静.维吾尔族桑皮纸及其制作工艺[J].新疆地方志,2012(1):48.

⑫周冉.文人之有砚,犹美人之有镜“砚德清风”展:皇家书房中的政治考量[J].国家人文历史,2018(13):122-127.

⑬⑭正光.中国砚台传统造型及样式概述[J].文艺生活:艺术中国,2020(8):86-89.

⑮秦苗.以器载道—解论文房砚台中的文人气[J].美术教育研究,2018(16):32.

⑯程露.寿古质润 砚田寻珍—安徽博物院藏砚台综述[J].书画世界,2017(12):8.

⑰朱世力.中国古代文房用具[M].上海:上海文化出版社,1999:17.