啸斋所藏和刻“素本”《文选》叙录

2022-08-16北京范子烨

北京 范子烨

我国中古时代的文学经典对日本影响最大的有两部:一是《昭明文选》,二是《世说新语》。就古代学术史而言,《选》学与“《世说》”学均发源于我国,但日本学者也取得了较高的学术成就。东瀛《选》学,素来发达。从江户时代到明治时期,《昭明文选》甚至成为文人士子学习汉文化的必读书,似乎也给人以“《文选》烂,秀才半”的感觉。在科学上学习欧美,在文化上学习中国,成为彼时东瀛知识界之潮流。《文选》的古本,保留于日本者固然很多,也非常重要,《选》学界对此研究已深,但对具有文化普及作用的和刻本汉籍中的《文选》白文本却重视不够,所谓白文本,就是没有古注的纯粹的萧统《文选》原文本,日本学术界称为《文选》“素本”。在笔者收藏的《文选》诸本中,这一系列的版本是最为耀眼的。

啸斋所藏和刻本《文选》素本凡六种,兹叙录于下,并根据需要加以考证。

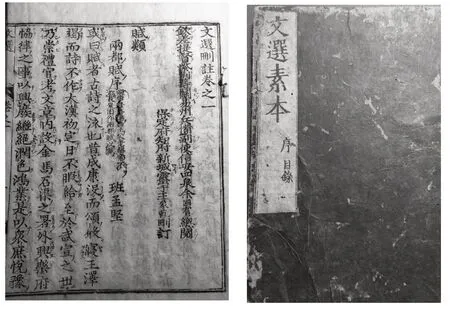

(一)《文选素本》

13册,12卷。序目录单独为一册。承应三年(1654年)刻本。板框高20厘米,宽16.4厘米。页9 行,行19 字。各卷卷首均题:

钦差提督紫荆等关易州兵备副使信安四泉余国宾总阅

保定府知府新城霁宇王象乾删订

该本系手书上版,观其字迹,当系东坡书体,极为珍贵难得。

按:王象乾(1546—1630),字子廓,号霁宇,祖籍山东诸城县大营(今山东省诸城市舜王街道大营村),新城县(山东淄博市桓台县)人。明隆庆四年(1570),亚元举人,连科进士。万历三十六年(1608),授右都御史,总督蓟辽保定等处。万历四十年(1612),授兵部尚书,因多年镇守蓟辽,治军有方,威震九边,同年加太子太保。天启元年(1621),升太子太傅。后屡次加封少傅、少师、太子太师。因边境多事,崇祯元年(1628),83 岁时再起为宣大总督。卒,赠太师。

在明清之际,《文选素本》是日本学者的说法,王氏原书称为《文选删注》。关于王象乾刊刻此书一事,文献记载甚略。清王士禛《跋赵松雪集》云:

康熙丙子,余奉朝命祭告华山,憩王山史待庵。阅架上书,有《赵松雪集》,乃先太师大司马公较刊本,遂告于主人携归。先太师所刻书甚多,乱后惟《文选删注》、《沈文端公鲤集》尚存,余悉不可问矣,得此如拱璧也。(《蚕尾续文集》卷十九《跋赵松雪集》,清王士禛撰,宫晓卫等点校,齐鲁书社2007 年版,第2295 页)

“先太师”即指王象乾,据王士禛所言,他曾经刊刻过很多书,大多亡于明清易代之际,而《赵松雪集》《文选删注》《沈鲤集》属于硕果仅存者,极为珍贵。《天禄琳琅书目》卷十“《文选注》二函十二册”条对《文选删注》记载较详:

明王象乾删定十二卷,前萧统《序》,次吕延祚《进五臣集注〈文选〉表》,次李善《上〈文选〉注表》,次〈文选〉姓氏。此书版式,将六臣之注或列之上方,或列于行右,其音释则于下方列之,不以注间本文,亦取便于记诵者也。王象乾,字子廓,山东新城人。举隆庆五年进士。授闻喜知县,迁兵部主事,历郎中,出为保定知府,累官至兵部尚书,加少师兼太子太师,总督宣大山西军务。以衰病乞归,卒赠太师,具见《明史》本传。象乾自擢宣府巡抚以后,皆任边疆重寄,年八十三,犹驰驱戎马间。此书标题下结衔为保定知府,盖惟其时尚有余闲游心翰墨也。

这里关于《文选删注》卷帙、结构的记载,与《文选素本》以及“素本”《文选》系统各本是完全一致的。《世说删注》刊刻于王氏保定知府任上,即万历三十六年(1608)之后,也属合理的推断。清范邦甸《天一阁书目》卷四之三“清嘉庆文选楼刻本”条云:

《文选删注》十二卷,刊本。新城王象乾删订,卷首备列各原序。

而清莫友芝《郘亭知见传本书目》卷十六“《六臣注文選》六十卷”条云:

明王象乾《删注》本十二卷,摘六臣注列上方,行左右,音释列下方,不间本文,以便记诵,写刻极精。(《郘亭知见传本书目》,中华书局2017 年版,第950-951 页)

从莫氏“写刻极精”一语推断,王氏《文选删注》本来即是东坡体写刻本,故东瀛之《文选素本》实际上是保留了此书的旧貌,极可宝贵。

《文选素本》,承应三年(1654 年)刻本

(二)《文选音注》

21 册,12 卷。序目录,单独为一册。贞亨四年(1687)刻本。板框通高24 厘米,其中天头边栏高3厘米,正文板框高21 厘米。页9 行,行19 字。各卷卷首均题:

钦差提督紫荆等关易州兵备副使信安四泉余国宾总阅

保定府知府新城霁宇王象乾删订

(三)《评苑改点文选旁傍训大全》

10 册,15 卷。第一册含“凡例序目录”。元禄十一年(1689)刻本。板框通高24.5 厘米,其中天头边栏高3.5 厘米,正文板框高21 厘米,宽16.5 厘米。页10 行,行21 字。各卷卷首均题:

钦差提督紫荆等关易州兵备副使信安四泉余国宾总阅

保定府知府新城霁宇王象乾删订

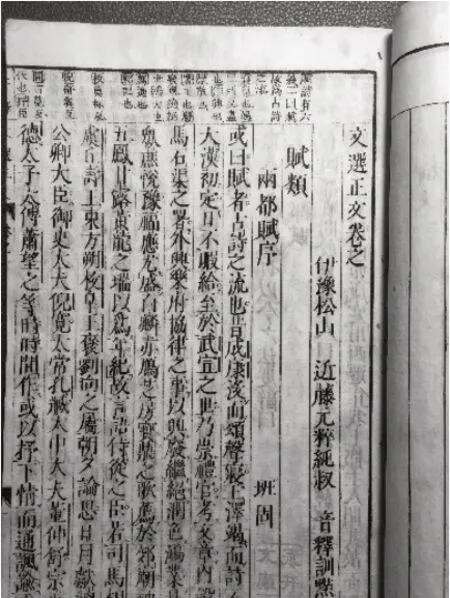

(四)《文选正文》

封面题“山子点”,扉页题“南郭先生句读,兼山先生国读,门人葛山寿校”。

13 册,12 卷。序目单独为一册。天明四年(1784)刻本。板框高22.6 厘米,宽15.5 厘米。正文每页11 行,行23 字天头处有无名氏批语,较为丰富。日本天明四年,相当于乾隆四十九年。此书尚有文政十一年(1828)刻本和嘉永三年(1850)刻本。按:文政十一年刻本第13 册末尾有文政十一年癸未冬十一月信州久保爱所作识语一篇,有云:“古来所传国刻《文选正文》若干,悉皆以国字左右附注,如马蚿之足,塾师授之,弟子受之,读毕而不知历代诸家之作,譬诸嫁媵买椟,亦唯有劳无功而已。南国服老闵之,刻白文以授之。”但《文选》白文之刊刻,始于王象乾,不始于服部南郭(1683—1759)。服部南郭,名元乔,字子迁,称小右卫门。又号芙蕖馆,同雪,观翁。日本江户时代的儒学家、汉诗人。主要著作有《南郭先生文集》《南郭先生灯下书》《文筌小言》和《大东事语》等。

(五)《校正音训新刻文选正文》

扉页题“平四丰爱音训国读 刚本寿茂校”。13册,12 卷,序目单独为一册。嘉永五年(1852)刻本。板框通高25 厘米,其中天头边栏高4 厘米,正文板框高21 厘米,宽16.5 厘米。页12 行,行23 字。

(六)《音释训点文选正文》

扉页题“伊预松山、近藤元粹音释训点”。凡12 册,12 卷。明治十五年(1882)刻本。板框通高23.3 厘米,其中天头边栏高2 厘米,正文板框高21厘米,宽16 厘米。正文每页12 行,行24 字。钤有“永井文库”印鉴一枚。

以上六本,最早的是承应三年(1654,相当于我国清顺治十一年)的《文选素本》,即王象乾《文选删订》最早的日本刻本。江户时期,日本汉学界以明王象乾(1546—1630)删订本为底本,校对旁释并加训点,行间标出五臣本的异文,是为日本《文选》素本系统的近源。这一系统的《文选》,或称“素本”,或称“正文”,或称“删注”,或称“音注”,旨在略去《文选》旧注,直接摄取原文,其立意在于解决《文选》的音读问题,便于学习和吟诵,这是古代日本读书人阅读汉语经典的通行方法,也符合王象乾刊刻《文选删注》的初衷。至于深入的研究,则需要以此为基础,重新回归《文选》旧注,如六臣注。

相对而言,《文选》比《世说新语》更难读,属于“难读之书”。关于这一点,明治时期的著名汉学家近藤元粹(1850—1922)明确指出:

学者能读难读之书,而易读之书不足复读也矣。《文选》,难读之书也,而故事成语,满卷溢册,不亦文林之良才哉!夫作文犹造家也,多致木材,而广厦大楼,营之为不难焉,故欲作奇文妙篇,非腹笥富于文字之材料,则安能有破天荒之技哉!而致其富,则无如读《文选》矣。吾故摘录其音释于正文之上层,以便阅读,该亦欲使难读者易读焉而已矣。若其精且详,则所谓六臣注者在焉。学者就而熟读,能致材料之富与否?亦各在其人尔。明治十五年二月南州外史近藤元粹识。(《音释训点文选正文序》)

近藤氏认为,学者读书应该求难而不应求易,能读“难读之书”,“易读之书”也就不在话下了;而《文选》的主要作用,在于使读者培养渊博的学识,即“富于文字之材料”和“故事成语”的“腹笥”,而这是创作“奇文妙篇”的根基。“致其富,则无如读《文选》”,“学者就而熟读,能致材料之富”,“富”是《文选》给读者最大的实惠。《文选》之“富”在于典雅的华词丽句以及由此构成的优美篇章,读者但能辨其发音即可进行诵读,所以近藤氏乃“摘录其音释”。由此可见,《文选》也是古代日本士子日常诵读的汉语经典。这种《选》学路径无疑也是沿袭了我国固有的《文选》音学传统。《隋书》卷七十五《儒林传》:

兰陵萧该者,梁鄱阳王恢之孙也。少封攸侯。梁荆州陷,与何妥同至长安。性笃学,诗、书、春秋、礼记并通大义,尤精汉书,甚为贵游所礼。开皇初,赐爵山阴县公,拜国子博士。奉诏书与妥正定经史,然各执所见,递相是非,久而不能就,上谴而罢之。该后撰《汉书》及《文选音义》,咸为当时所贵。(中华书局1973 年版,第1715—第1716 页)

所谓“该后撰《汉书》及《文选音义》”,是说萧该撰有《汉书音义》和《文选音》二书。《隋书·经籍志》:“《汉书音义》十二卷,国子博士萧该撰。”(中华书局1973 年版,第953 页)所以,《隋书·经籍志》《旧唐书·经籍志》和《新唐书·艺文志》均有关于“《文选音》”的记载,如《隋志》云:“《文选音》三卷,萧该撰。”梁鄱阳王萧恢是梁武帝萧衍的异母弟,按照辈分萧该是萧统的族侄。可见《选》学一目本是兰陵萧氏的家学。

萧《选》原本为三十卷。《隋书·经籍志》:“《文选》三十卷,梁昭明太子撰。”(中华书局1973 年版,第1082 页)六十卷是从李善《文选注》开始的。值得注意的是,在日本流传的诸多《文选》古本中,有一个著名的观智院本,对于该本的情况,傅刚在其《文选版本研究》一书中有如下描述:

日本天理图书馆藏,1980 年编入《天理图书馆善本丛书汉籍部》第二卷,由八木书店印行。本钞为白文无注,卷首缺,卷尾完整,有题识“文选卷第廿六”。存自贾谊 《过秦论》(前缺,起自“明智而忠信,宽厚而爱人”)至韦弘嗣《博奕论》七篇。卷末有“元德二年中春于庄严寺书毕”字样。日本元德二年相当于中国元朝天历三年(1330)。从其称“卷第二十六”看,所抄底本为三十卷本。然而在第四篇《王命论》之前又抄有“论二”二字,这就不对了。因为三十卷本原貌是分上、下(古抄二十卷本可证),李善一分为二后改为一、二、三、四,此抄既为三十卷本,不当作“论二”。抄本旁注、标注甚多,旁注大都为音注,标注有《钞》《音决》及五臣向、济之注,像是从《文选集注》中引来。以《文选集注》与此抄《四子讲德论》所引三条《钞》注对照,文字一样,可证。此抄日本学者很重视,花房英树在本文解说中推测它“达到了萧统的原本”,并根据《日本国见在书目》有萧统《文选》三十卷的记载,说:“其传写本的残卷便是这个残卷二十六吧。”这种说法也只能是一家言而已。(北京大学出版社1999 年版,第148 页)

该本早于王象乾《文选删注》二百多年,从其“抄本旁注、标注甚多,旁注大都为音注”的情况看,该本与日本“素本”《文选》系统之各本非常相似。此种情况的产生,主要是因为它们都是共同脱胎于一个共有的祖本,那就是傅刚先生提到的唐本《文选集注》,是为东瀛“素本”《文选》的远源。

“素本”《文选》诸本所彰显的治学方法,现在并未过时,那就是首先明确并解决《文选》作品的字词句段篇五个层次的音读问题,在此基础上反复诵读,然后才能渐入佳境。过去很多 《选》学家治《选》学,如黄侃等,都是从《文选》的音读和吟诵开始的。

或许,我们应该编纂一个新的《素本文选》了。