关于傅仁均《戊寅历》的“近距历元法”

2022-08-15王荣彬

王荣彬

(中国民主同盟中央委员会,北京 100006)

中国古代历法内容十分丰富,一般包括日、月、五星运动和位置的计算,日、月食的预报,晷影算法与时间制度等,其算法涉及众多周而复始的量,因此,历算家编制历法时自然会想到去寻找这些周期量的共同起点——上元。从上元到历法编制完成年份或所要推算年份的年数叫做上元积年。在传统古历中往往将上元设定成一种非常特别的理想状态,比如南北朝时期祖冲之的《大明历》(463)即规定上元应位于某个甲子年天正十一月的甲子日夜半,恰逢合朔、冬至时刻,月亮经过黄白道交点之一,五大行星同时会聚在冬至点,且要求冬至点在虚宿一度([1],页1747)。类似的奇特天象,在人类实际天象观测历史上可能是不存在的。

但从存世的史料来看,早在太初改历的时候(前104)就有了上元的推求实践,刘歆据之改编《三统历》时(约前7)则具体推算并给出了上元积年数,从汉唐到两宋,1000多年来古代历算家们代代相传,孜孜以求。但实际上,这种复杂的理想上元推求是完全不必要的。

1 传统历法的历元设置法

1.1 上元积年算法

从数学上来说,推求上元通常是求解一个同余式组。因为古历从上元起算的天文周期很多,到祖冲之的《大明历》,与上元有关的相互独立的项目已经多达12个,如果它们全部参与上元推算,则应列出11个联立的一次同余式。然而,求解包含11个同余式的同余式组,不用说1500多年前,就是用今天的数学工具也不是轻而易举的事,所以数学史家们一直认为推求上元问题是个谜题[2]。

钱宝琮曾推测:“大约在三世纪中,历法工作者开始应用剩余定理计算上元积年。我们认为《孙子算经》里‘物不知数’问题解法不是作者的向壁虚造,而很可能是依据当代天文学家的上元积年算法写出来的。”[3]这一论断产生了广泛的影响。

虽然正史历志中一般不记载其收录的历法算法之演算过程,古代天文机构当时使用的工具书如算草和数表等今天少有传世,但有幸在秦九韶《数书九章》(1247)中记载了“大衍术”(即中国剩余定理)与“演纪术”两种求解一次同余式组的方法。特别是其“治历演纪”题,引用了宋代《开禧历》(1207)推算上元的算例,详细记录了其演算步骤[4—6]。《开禧历》正是秦九韶生活和著述年代的行用历法,唐代以来历法的开篇所给出的上元积年数值一般皆称为“演纪上元”,故秦九韶所记载的演纪之术应该就是当时历算家实际应用的推求上元积年的算法[7,8]。《开禧历》的作者鲍澣之也曾指出:“国初《应天》而至于《绍熙》《会元》,所更者十二书,无非推求上元开辟为演纪之首,气朔同元,而七政会于初度。”[9]特别值得注意的是,据秦九韶的记载和现代天算史家的进一步实际验算与理论分析,证明了以日名、岁名、回归年、朔望月4项条件,几乎可以推出每一部历法的上元,从而排除了其他从上元起算的历法项目实际参与上元推算的可能性。换言之,相关历法常数都应是参考实测值进行调整而附会到上元起始的数值[10]。无独有偶,除上述秦九韶《数书九章》的算例之外,清代学者张敦仁[11]、宋景昌[12]、黄宗宪[13]、李锐[14]等皆以这4个条件进行推算而得出所求上元积年。

上述诸多天算史家的深刻研究表明,古历关于上元积年的推求,不仅计算任务繁难,而且还会损害不参与上元推算的历法常数选取的精度,特别是,这项费力的工作是完全可以省略的。

当然,关于上元推求法的繁难和缺陷问题,身体力行的古代历算家自然是深有体会。所以到杨伟《景初历》(237)时,首次设置了“交会差率”与“迟疾差率”,意思是黄白道交点和月亮过近地点不从上元同时出发。其实,《景初历》推算上元积年所用的条件为:“魏黄初元年十一月小,……己亥岁,十一月己卯朔旦冬至。”[15]也就是说,《景初历》也是用了同期历法类似的方法进行了上元积年推算,其创立的两个“差率”与上元积年推算无关,仅与其交食周期和近点月值的选取便利并提高对应历取常数的精度相关。

随后,何承天《元嘉历》(443),又将五星会合周期各立“后元”,即五星会合周期皆不从上元起算(杨伟和何承天的这种历元设置法常被称为“多历元法”)。何承天因此将东汉以来数百年间徘徊乃至倒退的五星会合周期精度大幅提高[16]。祖冲之则对《景初历》和《元嘉历》的多历元法评论道:“算自近始,众法可同,但《景初》之‘二差’,承天之‘后元’,实以奇偶不协,故数无尽同,为遗前设后,以从省易。”([1],页1770)可见,祖冲之指出了《景初历》与《元嘉历》多历元法在计算量方面无疑有其便利性,但他同时也明确表示对这种做法并不赞成。

当然,杨伟与何承天的创举不仅“以从省易”,更重要的意义是提高了不从上元起算的历法数据的精度,因而还是得到了后世不少历算家的响应。南宋杨忠辅在其《统天历》(1199)中更是反对把历元同所谓的开天辟地之年相关联,《统天历》虽然推算有上元积年,但杨氏设立了相应的“七差”,以多个起算点来选取相应的天文常数([17],页510)。

1.2 近距历元法及其兴废

应该强调指出的是,自杨伟到杨忠辅等所采用的多历元法,皆保留了上元积年的推算。其实,上元仅是由日名、岁名、回归年和朔望月决定的,从上元起始的其他数值都是附会到上元的,杨伟、何承天、杨忠辅等将一些本来就不参与上元推算的项目另设起点,只是减少附会参数的数量并增加相关参数的精度,并不构成上元算法的实质变化。但在传统天学和历算家看来,还是有损其历元设置的神圣性。实际上,历算家完全可以从编制历法的年份或所要推算的年份选取一个时间节点(比如冬至)作为历元,称按照这种思路选择历元且彻底放弃推算上元的历元设置方法为“近距历元法”。以下,本文将分析说明,在中国古代历法史上,傅仁均《戊寅历》(618)已经首创了这种“近距历元法”。但《戊寅历》弃用上元法而改用近距历元法的创举,在其历法还在行用期间即被反对声淹没,在朝廷下令修订《戊寅历》时,修订者即恢复了上元法。其后续历法的上元积年数还上演了越来越大之势。

唐建中至元和年间(780—820),曹士蔿编制了一部与古历传统有诸多不同特点的历法——《符天历》。如它以显庆五年(660)庚申岁为历元,以雨水为岁首,用定气注历等,被认为是“始变古法”。五代时马重绩承袭《符天历》法,编制《调元历》(940),以唐天宝十四年(755)乙未岁为历元,也以雨水为岁首。根据新旧《五代史》的记述,《符天历》和《调元历》可能皆不推算上元积年,所用历元法应该就是近距历元法([18],页2406)。可惜的是,正因为《符天历》和《调元历》采用了若干和传统历法格格不入的革新做法,在传统历算家眼里,它们被视为流俗不经的“小历”。《符天历》未被新旧《唐书》收录,《调元历》虽获得官方正式颁行使用了五年,新旧《五代史》也未收录(这是不符合正史历志习惯的)。此二历皆已失传。不过《符天历》曾在民间流行且传入日本产生了较大影响,在日本发现了《符天历》抄本的残页,引起了中日学者的关注[19—21]。但学者往往认为其中与传统迥异的内容都来源于印度天文学([22],页177—186;[23])。

综上,近距历元法在唐初创立后旋即又被上元法取代,上元法“废”而不“止”。中唐后,《符天历》等再次运用了近距历元法,仍然被传统天算家所不容。以往,中国天算史论著中一般认为,使用近距历元法且彻底废弃了上元积年法的代表作是《授时历》。《授时历》在上元积年问题上与传统如此决绝,也被学者认为可能是受印度天文学的影响所致([22],页186)。虽然《授时历》彻底废除了上元法,考虑到有明一代沿用《授时历》,我们有理由怀疑,若不是传统历法在其顶峰之后而无后起者,或许《授时历》的再次创新也会被复辟。

传统历法中上元法废而不止的现象,可能与古代天算家的历元价值观有关。古历作为皇权象征,颁朔是中央政府的垄断权力,君权神授的理念根深蒂固。中国古历的上元问题不仅是算法和数值精度问题,中国古历发展的主旋律还是由那些主流天学大儒和正统的历算家的价值观主导的,在他们的价值观里,天学是沟通人神的神圣而严肃的大学问。正史的历志中,每部历法经文的前面往往会有一段绪论或前言,其中反复重申着这种理念。编制历法或评议历法的大儒们都是从历法事关国家政权和民生大事的角度进行讨论或向朝廷建言。

《续汉书·律历志》即记载着这种关于政权兴废与历法关联的生动图景,当时的学者认为,帝王不仅要勤于治国理政,而且不能荒废治历([24],页1510)。进而,治历要正元,要追求神圣的象征开辟的历元。“建历之本,必先立元,元正然后定日法,法定然后度周天,以定分至。三者有程,则历可成也”([24],页1490)。

在这样的观念下,即使有一些历算家从技术角度出发,找到了很好的革新方案,或者有一些技术性思维主导的历算家接受了其他文明的先进思想,从而主张对历元算法进行革新,但他们的努力都只会成为古历发展史上的一个个插曲,难成大势。

例如,技术派像何承天这样的大儒,因为洞悉了《四分历》的缺陷所在,从而决意改革。但同样重量级的历算大家祖冲之,就坚决反对何承天的观点。他在上《大明历》的奏表中说道:“以上元之岁,历中众条并应以此为始,而《景初历》交会、迟疾,元首有差。又承天法,日、月、五星,各自有元,交会、迟疾,亦并置差,裁合朔气而已。条序纷互,不及古意。今设法,日、月、五纬、交会、迟疾悉以上元岁首为始。则合璧之曜,信而有征,连珠之晖,于是乎在,群流共源,实精古法。”([1],页1744)祖氏说得很明白,“合璧之曜”“连珠之晖”是“群流共源”,是“古法”。因此,是历算家的信仰,是价值观。

另一个生动的例子是发生在南宋姚舜辅与鲍澣之两位历法大家之间的故事,两人曾一起研究历法。鲍澣之对《统天历》的优缺点了然于胸,当《统天历》颁行不久出现预报日食不效时,他便有的放矢地改进了相关内容,编制自己的新历法《开禧历》,成功颠覆了《统天历》。

鲍澣之对《统天历》有这样的评论:“进历未几,而推测日食已不验,此尤可也。但其历书演纪之始,起于唐尧百余年,非开辟之端也,气、朔、五星,皆立虚加、虚减之数……以是而为术,乃民间之小历,而非朝廷颁正朔、授民时之书也。”[9]虽然《统天历》保留了上元,且上推“起于唐尧百余年”,但还算不上“开辟之端”。鲍瀚之说得明白,“推测日食不验”是“此尤可也”,但历元之事才兹事体大。即使鲍瀚之和姚舜辅有共同研究历算之学的私谊,但在历元问题上,他必须旗帜鲜明,因为事关道统,不容差池。所以,他还是毫不犹豫地将《统天历》归为《符天历》一类民间小历,而加以排斥。

2 傅仁均《戊寅历》中的“近距历元法”

2.1 《戊寅历》的历元

《戊寅历》编制完成于唐高祖武德元年(618),于次年颁行。傅仁均抓住了唐朝建立之初有颁朔需要的契机,以隋代张胄玄的《大业历》为蓝本,受命当年即迅速地完成了《戊寅历》的编制。《戊寅历》有两项重要革新内容:一是选择了刘焯《皇极历》(600)的定朔主张,而这一点正是当年刘焯与张胄玄之间有过激烈争论的问题(1)关于定朔算法问题,在中国古代历法史上曾经长期争论不休。刘洪《乾象历》(206)创立月行迟疾术以来,唐代以前有记载的关于定朔问题的著名争论即有何承天与皮延宗、祖冲之与戴法兴,而尤以隋初改历时的争论最为激烈。每次争论的最终结果都是,用定朔法进行交食推算,用平朔法排算历谱。《戊寅历》则是第一部用定朔法排算历谱的历法。。二是创立了和《授时历》方法实质相同的近距历元法。由于这两点皆不合古历传统,之后恰逢《戊寅历》刚颁行三年即出现日食预报失误,传统历法家于是就拿这两项内容责难傅氏。虽然傅仁均据理力争,在定朔问题上说服了崔善为,但《戊寅历》仍然被崔氏一干人等删改了“数十条”([25],页2119),首当其冲的就是其历元设置法。其定朔之法因后来李淳风发现依法推算可能会出现“四朔频大”,最终被改回平朔法([25],页2120)。可见,冲破传统观念是多么困难。

传本《戊寅历》分别见于《旧唐书》和《新唐书》的《历志一》(以下分别简称“旧志”“新志”),旧志的《戊寅历》不完整,仅存五星、交食和漏刻部分内容,新志的《戊寅历》是完整的,依次为气朔、发敛、日躔、月离、定朔、五星、交食算法,新志出于宋代历算名家刘羲叟之手。

旧志以武德九年崔善为等校定的历经为主,杂记有“仁均本术”。刘羲叟的新志则注明为“今所记者,善为所较也”([25],页2120)。以下称傅仁均于武德元年进献的历法为“傅仁均原历”,崔善为等校定的历经为“校定戊寅历”。

新志开篇即曰:“《戊寅历》上元戊寅岁至武德九年丙戌,积十六万四千三百四十八,算外。” ([25],页2120)天文学史家据之认为傅仁均是“典型的上元法论者,出于将唐高祖登极之期神圣化的考虑,借用了多历元法的形式,不自觉地发展了多历元法,开启了元代郭守敬等人《授时历》实测多历元法的先声”([17],页347)。但《戊寅历》完成于武德元年,这到武德九年的上元积年当是崔善为等推算的。新志曰:“九年,复诏大理卿崔善为与孝通等较定,善为所改凡数十条。初,仁均以武德元年为历始,而气、朔、迟疾、交会及五星皆有加减,至是复用上元积算。”([25],页2119)新志这段话明确交待了三个重要问题:其一,傅仁均原历是以武德元年为“历始”(即历元)的;其二,傅仁均原历的“气、朔、迟疾、交会及五星”等项目皆设立了“加减差”;其三,上元积年推算是崔善为等人恢复的。

用现代天文学回推当年的节气时刻,得武德元年的天正冬至(时间在617年)和其天正月朔同为癸亥日,但冬至时刻已经在夜半后2.57刻[26]。据此,傅氏当年推算得到的结果可能正是“武德元年天正冬至恰为甲子日夜半合朔”,这是古代历法推算需要的特别的节点天象。于是,傅仁均向皇帝报告:“唐以戊寅岁甲子日登极,历元戊寅,日起甲子,如汉《太初》,一也。”([25],页2118)可见,傅仁均当时是十分激动地告诉朝廷,戊寅岁冬至可以作为历元,其意义等同于汉武大帝太初改历时刻。傅仁均此请求迎合了朝廷的需求,自然很快得到了批准,其进献的历法因此得名《戊寅元历》,这个“戊寅元”就是《戊寅历》的编成年份——武德元年。

在《旧唐书·傅仁均传》中,记录有这样一段傅仁均答辩王孝通驳难的文字,其中明确显示了傅氏的历元观念:“夫理历之本,必推上元之岁,日月如合璧,五星如连珠,夜半、甲子、朔旦、冬至(2)“朔旦、冬至”是古历的一种习惯表述,意思是合朔和冬至在同一日。“朔旦”指朔望月的“初一”。“夜半、甲子、朔旦、冬至”的意思即为,合朔和冬至时刻同在甲子日的夜半时刻。。自此以后,既行度不同,七曜分散,不知何年更得余分普尽,还复总会之时也?唯日分气分得有可尽之理,因其得尽,即有三端之元。故造经立法者,小余尽即为元首,此乃纪其日数之元,不关合璧之事矣。时人相传,皆云大小余俱尽,即定夜半、甲子、朔旦、冬至者,此不达其意故也。何者?冬至自有常数,朔名由于月起,既月行迟疾无常,三端岂得即合?故必须日月相合与冬至同日者,始可得名为合朔冬至耳。故前代诸历,不明其意,乃于大余正尽之年而立其元法,将以为常,而不知七曜散行,气朔不合。今法唯取上元连珠、合璧、夜半、甲子、朔旦、冬至、合朔之始,以定一九相因行。至于今日常取定朔之宜,不论三端之事。皮延宗本来不知,何承天亦自未悟,何得引而相难耶?”[27]傅氏的大意是说,“日月如合璧,五星如连珠,夜半、甲子、朔旦、冬至”,是理想上元时刻的天象。由于上元的数字一般都很大,理想上元之天象人们并无实际观测之可能。七曜自上元时刻同时出发,而后散行,不知何年才能“还复总会之时也”,天算家能够看到的无非朔分和气分同时为0之时恰在甲子日的“天象”,此“天象”发生的频率乃1纪1次。但如果就此即把这种理论上可能发生的天象之时刻作为“夜半、甲子、合朔、冬至”(即日月相合恰好发生在冬至日的夜半时刻),还是错误的。傅仁均的结论是:“冬至自有常数,朔名由于月起,月行迟疾无常,三端安得即合。”即考虑到日月不均匀运动,“三端”仍然不能相合。总之,傅氏关于历元问题的态度就是:上元不过就是一个理想概念,实际“造经立法”时,则“常取定朔之宜,不论三端之事”,也“不关合璧之事矣”!

2.2 《戊寅历》相关术文分析

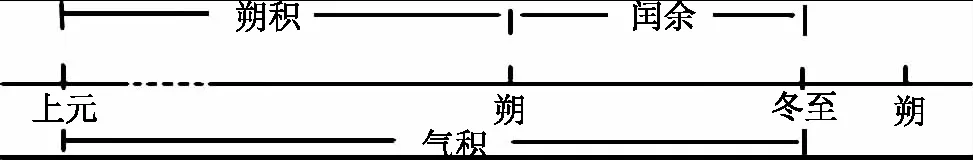

首先来看《戊寅历》的求“入平交分”术。旧志曰:“置入上元已来积月,以交会法去之。余以朔差乘之,满交会法又去之。(仁均本术,武德年加交差七百七十五万五千一百六十四分。)余为所求年天正朔入平交分。”[28]新志对应的术文则为“以朔差乘积月,满交会法去之,余得天正月朔入平交分”([25],页2135)。所谓“天正月朔入平交分”即推求所求年前十一月平朔时刻日月到黄白道交点的距离。我们知道,古历的上元时刻,七曜是同度的。“朔差”乃朔望月与交点月值的差,用上元以来的“积月”数乘以朔差,所得为上元以来合朔点与交点分离的总量,即傅仁均所说的“散行”值。满交会法去之,所余即为图1中所示的“交差”。对于校定《戊寅历》,此术的所求年是武德九年,而傅仁均原历的所求年就是武德元年。旧志术文中括号内的文字原来是用小字夹注给出的,且明确说明了所加交差值(7755164分)是“仁均本术”。按此分析,此“仁均本术”是不用计算上元以来“积月”的,傅仁均原历的“交差”和《授时历》的“交应”不仅概念相同,其在相应算法中的作用也是相同的。

图1 《戊寅历》推天正月朔入平交分示意图

古历的历法数值一般都是用分数表示,不同数值的加减需要先进行通分,但在古历术文中经常会省略其通分环节。以上旧志的术文中还先用交会法直接“满去”积月数,这是从《大业历》继承来的,目的是“满去”的效率更高,不过算理上比较晦涩。新志的术文表述则更加干净利落,这是刘羲叟整理的特色(3)刘羲叟编撰的《新唐书·历志》和《新五代史·司天考》中在专门术语和语言表达,乃至历法结构和算法表述等方面皆有出色的精炼或优化。。

遗憾的是,旧志缺失推气、朔、迟疾算法,其推五星算法也残缺了可能用到五星会合周期差率值的“行五星法”,致使我们不可能更多地了解傅仁均原历中除推交会算法以外的其他“加减差”内容。新志的推“入平交分”术中没有关于“交差”的注,其不缺的推气、朔、迟疾、五星等术也都没有傅仁均原历各项“加减差”的影子,这应该是刘羲叟对“近距历元法”的态度所致。

其实,《新唐书·历志》和《新五代史·司天考》类似这种涉及价值观色彩的取舍例证很多,仅举《新五代史·司天考》中与本文近距历元法有关的一例即可见一斑。《旧五代史·历志》记述了马重绩编制《调元历》的情况,以及马重绩进献历法的表文,其记载内容陈述较为客观。“司天监马重绩始造新历,奉表上之云:‘……自古诸历,皆以天正十一月为岁首,循太古甲子为上元,积岁弥多,差阔至甚。臣改法定元,创为新历一部二十一卷七章,上下经二卷,算草八卷,立成十二卷。取唐天宝十四载乙未立为上元,以雨水正月朔为岁首。’晋高祖命司天少监赵仁锜、张文皓,秋官正徐皓,天文参谋赵延乂、杜升、杜崇龟等,以新历与《宣明》《崇玄》考核得失,俾有司奉而行之,因赐号《调元历》。仍命翰林学士承旨和凝撰序。”[29]

但刘氏的《新五代史·司天考》则曰:“五代之初,因唐之故,用《崇玄历》。至晋高祖时,司天监马重绩,始更造新历,不复推古上元甲子冬至七曜之会,而起唐天宝十四载乙未为上元,用正月雨水为气首。初,唐建中时,术者曹士蔿始变古法,以显庆五年为上元,雨水为岁首,号《符天历》。然世谓之小历,只行于民间。而重绩乃用以为法,遂施于朝廷,赐号《调元历》。然行之五年,辄差不可用,而复用《崇玄历》。”([18],页2405—2406)更有甚者,《调元历》是施于朝廷的官历(即大历),按照正史历志惯例,刘氏是应该记载其历法的,他毫不掩饰地说:“而《调元历》法既非古,《明玄》又止藏其家,《万分》止行于民间,其法皆不足纪。”([18],页2406)就是说,即使《调元历》是大历,但因其历元法不是古法,在刘羲叟看来,它和小历同样“不足纪”。其“有色眼镜”之义跃然纸上。

再来看《戊寅历》的推气与推朔术。旧志残缺推气、朔术。新志推朔术曰:“章月乘年,如章岁得一,为积月。以月法乘积月,如日法得一,为朔积日,余为小余。日满六十去之,余为大余。命甲子算外,得天正平朔。”推气术曰:“余数乘年,如气法得一,为气积日。命日如前,得冬至。” ([25],页2122)《大业历》的推朔、气术分别为:“以月法乘积月,如法得一,为积日,余为小余。以六十去积日,余为大余,命以甲子算外,为所求年天正月朔日”“以月法乘闰余,又以章岁乘朔小余,加之,如气法得一,为日,命朔算外,为冬至日”[30]。

凡推算上元积年的历法,其推所求年天正气、朔算法一般皆如《大业历》的以上术文。推气、朔法的算理可见图2所示,其中“朔积”为上元以来的积年数乘以历取朔望月值,“气积”为积年数乘以回归年值,或用图2所示的关系:气积=朔积+闰余。气积、朔积的推算总是要使用积年数。但要特别注意的是,《戊寅历》这里用“章月乘年”“余数乘年”,这里的“年”,对于校定戊寅历即为图2中的上元积年,而对于傅仁均原历来说,则是所求年到历元的年数。这里用“年”而不用“积年”,或许正是傅仁均原历经文未被刘羲叟抹去的痕迹。

图2 推气、朔算法意义图示

2.3 《统天历》与《授时历》的历元

为了更进一步展示新志《戊寅历》推气、朔术文的意义与所透露的特点,不妨再以《统天历》和《授时历》相应术文比较如下。

《统天历》求天正冬至术曰:“置上元距所求年积算,以岁分乘之,减去气差,余为气泛积。……满纪实去之,不满如策法而一为大余,不尽为小余。其大余命甲子算外,即得日辰。”其求天正经朔术曰:“置天正冬至气定积,以闰差减之,满朔实去之,不满为天正闰泛余。用减气定积,余为天正十一月朔泛积……满纪实去之,不满如策法而一为大余,不尽为小余。其大余命甲子算外,即得日辰。”[31]

但《授时历》的推天正冬至术则为:“置所求距算,以岁实(上推往古,每百年长一,下算将来,每百年消一)乘之,为中积。加气应,为通积。满旬周去之,不尽,以日周约之为日,不满为分。其日命甲子算外,即所求天正冬至日辰及分。”其推天正经朔术为:“置中积,加闰应,为闰积。满朔实去之,不尽为闰余。以减通积,为朔积。满旬周去之,不尽,以日周约之为日,不满为分。即所求天正经朔日及分秒。”[32]

《统天历》术文中的省略部分与《授时历》术文括号内的注文意思一样,是关于回归年古大今小的计算,不在本文讨论范围。显然,《统天历》推气、朔术中与“岁分”相乘的为“积算”(上元以来的积年数),而《授时历》中与“岁实”相乘的则为“距算”。虽然二历皆加减“气差”或“气应”,“朔差”或“朔应”,但是否从上元起算(即乘“岁分”或“岁实”的数是“积算”还是“距算”),才是关键所在。这一点取决于其历法所用的历元方法是“上元积年法”或是“近距历元法”。

显然,《戊寅历》的“年”等同于《授时历》的“距算”。从而,《统天历》的历元法为“上元积年法”,《戊寅历》与《授时历》的历元法为“近距历元法”。

综合上述分析可以得到这样的结论:傅仁均原历并无上元积年推算,其在历元问题上创造并使用了和《授时历》历元法实质相同的“近距历元法”。

3 结论

我们知道,天文历法史界从现代天文学的观点出发,对《授时历》彻底废除上元积年的改革之举大加称赞。但本文的考察表明,早在唐初,傅仁均已经在其《戊寅历》中得出了和《授时历》历元法实质相同的创新,可惜很快就被崔善为等人于武德九年校历时删除了。按照今天的评价标准,近距历元法是中国历法史上的一项重大创新,傅仁均的首创之功不应该被淹没。

在《授时历议》中有这样一段话:“古称善治历者,若宋何承天,隋刘焯,唐傅仁均、僧一行之流,最为杰出。”[33]曾令笔者百思不得其解。因为我们知道,何承天、刘焯、僧一行皆是中国古代杰出的历算大家,是中国天文学史上毫无争议的三位里程碑式的人物。但以现有中国天文学史的研究成果来看,傅仁均可能和上述三位不在同一个档次。现在看来,是《授时历》作者十分看重傅仁均在历元法及制历理论方面的重要创新,而我们之前不知道其中的蹊跷,从而无法读懂《授时历议》这段话。

上元的神圣价值观存在于中国古代天文历算家与文人大儒群体的心中。在这种大环境下,即使有技术派历算家(如傅仁均)勇于革新,并且找到了好的方法可以弃上元而不用,那也仅是这些个别学者的勇敢实践而已,在古历发展史上往往只能是昙花一现。随着中国传统历法不断发展,上元积年法将“废而不止”。我们今天盛赞《授时历》彻底废止了上元积年法,那可能是因为中国传统历法在其巅峰戛然停止了其发展脚步的缘故。总之,对于上元积年法而言,“废”与“止”是两码事。

致 谢感谢审稿专家提出的宝贵意见!