50%吡蚜酮WG对水稻褐飞虱田间药效试验

2022-08-15陈丽君顾晟骅甘惠譁宓宝马尚远龚玮雯

陈丽君 顾晟骅 甘惠譁 宓宝 马尚远 龚玮雯

(上海市嘉定区农业技术推广服务中心,上海 201800)

褐飞虱(Nilaparvta lugens)属半翅目飞虱科(Hemiptera: Delphacidae),与白背飞虱(Sogatella furcifera)、灰飞虱(Laodelphax striatellus)相比,其体型大、取食量多,是水稻生产上的重要害虫之一[1],它不仅直接刺吸植株汁液,为害水稻,还能传播病毒,严重影响水稻的产量和品质[2]。2020年上海市嘉定区水稻褐飞虱大爆发,表现为迁入时间早、持续时间长、发生量大,给褐飞虱的化学防治带来了很大的挑战。目前,褐飞虱田间种群对常用的新烟碱类与啶甲亚胺类杀虫剂产生了不同水平的抗性[3]。为了响应水稻绿色生产的要求,嘉定区在水稻生产中后期主要使用吡蚜酮等低毒杀虫剂防治褐飞虱。为了验证吡蚜酮杀虫剂在褐飞虱爆发时的防效,确保水稻绿色认证工作顺利开展,笔者开展了不同用量和不同剂型吡蚜酮对水稻褐飞虱的田间防治效果比较试验。现将相关试验结果报道如下。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验在上海嘉定区良种繁育基地进行, 试验地前茬为休闲田。供试水稻品种为“南粳46”,栽培方式为耕翻、机插秧,于2020年5月14日播种,6月9日移栽。试验实施时水稻处于拔节孕穗期,长势良好,每667 m2种植密度为23.75万株;田间褐飞虱平均每667 m2虫量为28.6万头,其中若虫26.1万头、成虫2.4万头,另有少量白背飞虱,无灰飞虱。试验防除对象为褐飞虱。

1.2 试验设计

试验共设5个处理,每个处理重复3次,随机区组排列,具体试验设计和药剂信息见表1。其中,60%烯啶虫胺WP、50%吡蚜酮WP为对照药剂,处理(5)为清水对照。

表1 试验处理设计及药剂信息

1.3 试验实施

试验于2020年8月28日上午5:00—7:00进行,施药器械为丰乐16型背负式电动喷雾器,每667 m2兑水30 kg,按照试验设计进行喷雾施药,施药时每667 m2添加巴斯夫公司生产的23%醚菌·氟环唑SC 40 mL和富美实公司生产的20%氯虫苯甲酰胺SC 10 mL防治水稻纹枯病、稻瘟病和稻纵卷叶螟。试验实施前,于7月20日每667 m2施用江苏克胜集团股份有限公司生产的50%吡蚜酮WP 10 g防治白背飞虱,除此之外未使用过其他药剂防治稻飞虱,其他农事操作按常规进行。

1.4 试验期间天气情况

施药时(8月28日),阴天,施药后6 h开始下雨,降雨量为46.6 mm,当天平均温度为25.6 ℃,最高温度为31.0 ℃,最低温度24.0 ℃。施药后第2天、第6天有小雨,降雨量分别为37.4 mm、1.2 mm,其余时间以晴天为主,施药后7 d的日平均温度为28.0 ℃,日平均最高温度为31.7 ℃,日平均最低温度为27.3 ℃。

1.5 调查内容与方法

目测观察各药剂对水稻生长有无药害发生,若有,则记录药害类型和药害程度。

分别于施药前和施药后3、7、14、21 d,采用平行跳跃取样法进行取样调查,每处理重复3次,每重复取3拍(每拍面积为0.1 m2),记录各考查点褐飞虱的成虫和若虫数量,计算防效。防治效果=[1-(对照区施药前虫量×处理区施药后虫量)÷(对照区施药后虫量×处理区施药前虫量)]×100%。

1.6 数据处理与分析

各处理区的防效采用Abbott校正公式计算;并采用邓肯氏新复极差(DMRT)法对试验数据进行统计,并按p=0.05标准进行差异显著性检验。

2 结果与分析

2.1 对褐飞虱若虫的防治效果

由表2可知,处理(1)对褐飞虱若虫的防治效果不太理想。从施药后7 d开始,处理(1)对若虫的防效呈明显下降趋势,施药后3、7、14、21 d的防效分别为82.6%、27.7%、36.6%、30.3%。50%吡蚜酮WG施药量增加后,其对褐飞虱若虫的防效达到优秀水平,施药后3、7、14、21 d,处理(2)对褐飞虱若虫的防效分别为90.5%、49.1%、72.8%、96.7%,均较处理(1)的防效有明显提高。与对照药剂处理(4)相比,施药后3 d,处理(2)对褐飞虱若虫的防效提高了25.4%,差异达显著水平;施药后21 d,处理(2)对褐飞虱若虫的防效仅提高5.0%,差异不显著。与对照药剂处理(3)相比,施药后7 d,处理(2)对褐飞虱若虫的防效降低38.4%,差异达显著水平,但随着时间的推移,处理(3)的防效明显下降;施药后21 d,处理(2)对褐飞虱若虫的防效显著高于处理(3)。

表2 不同处理防治褐飞虱若虫的防效比较

2.2 对褐飞虱成虫的防治效果

由表3可知,处理(1)对褐飞虱成虫的防效速效性较好、持效性较差,从施药后14 d开始,处理(1)对褐飞虱成虫的防效开始显著下降。施药后3、7、14、21 d,处理(1)对褐飞虱成虫的防效分别为81.2%、71.2%、33.1%、15.6%。处理(2)对褐飞虱成虫的防效达到优秀水平,施药后3、7、14、21 d,对褐飞虱成虫的防效分别为83.8%、93.0%、91.8%、91.5%,与处理(1)相比,防效均有所提高,特别是施药后14、21 d的防效,两个处理间防效差异达极显著水平。与对照药剂处理(4)相比,施药后3、7、14、21 d,处理(2)的防效分别提高21.7%、23.4%、20.4%、17.5%,但均未达到显著水平。与对照药剂处理(3)相比,处理(2)对褐飞虱成虫防治的速效性有所提高。

表3 不同处理防治褐飞虱成虫的防效比较

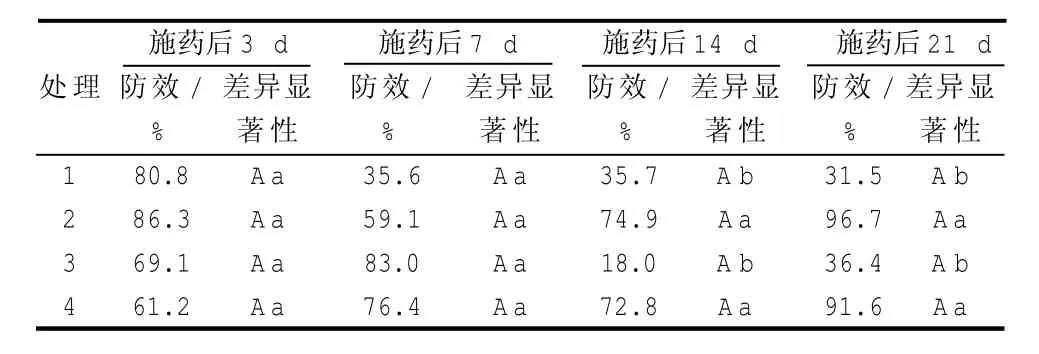

2.3 对褐飞虱的总体防治效果

由表4可知,施药后3、7、14、21 d,处理(1)对褐飞虱的总体防效分别为80.8%、35.6%、35.7%、31.5%,对褐飞虱的总体防效不佳,在施药后7 d防效下降显著,这可能与褐飞虱对吡蚜酮产生了一定的抗药性、用药量不足有关。施药后3、7、14、21 d,处理(2)对褐飞虱的总体防效分别为86.3%、59.1%、74.9%、96.7%,对褐飞虱的总体防效优良。与处理(1)相比,施药后3、7、14、21 d,处理(2)的防效分别提高5.5%、23.5%、39.2%、65.2%,尤其是施药后14 d、21 d,两个处理间的防效差异达显著水平。与对照药剂处理(4)相比,施药后3、7、14、21 d,处理(2)的总体防效分别增25.1%、减17.3%、增2.1%、增5.1%,但均无显著性差异。与对照药剂处理(3)相比,处理(2)施药后7 d对褐飞虱总体防效降低23.9%,但其持效期更长,施药后14、21 d的防效均显著高于处理(3)。

表4 不同处理对褐飞虱的总体防效比较

2.4 安全性

经试验期间观察,各药剂处理在试验期间均对水稻生长和天敌生物无不良影响,各药剂处理区的水稻也均未发生药害现象,说明在本试验用量下,各药剂均对水稻生长安全。

3 小 结

试验结果表明,每667 m2用50%吡蚜酮WG 20 g对水稻褐飞虱的总体防效优良,施药后21 d的总体防效为96.7%,在水稻褐飞虱大发生时期能有效控制褐飞虱为害;每667 m2用50%吡蚜酮WG 10 g与每667 m2用对照药剂50%吡蚜酮WP 10 g相比,两个处理施药后7 d开始防效差异较大,这可能与药剂的剂型、生产厂家以及田块间褐飞虱迁入量不均有关。综上,在水稻田间褐飞虱大爆发时,建议加大吡蚜酮用量,并添加烯啶虫胺,以迅速压低田间虫量,从而达到良好的防控效果;具体施药方法为每667 m2施用50%吡蚜酮WG 20 g,兑水30~45 kg,均匀喷雾施药。