“共买+共用”:共有消费的研究评述与未来展望*

2022-08-12冉雅璇李志强牛熠欣陈斯允

• 冉雅璇 李志强 牛熠欣 陈斯允

(1,2,3 中南财经政法大学工商管理学院 武汉 430073;4 暨南大学管理学院 广州 510632)

1. 引言

共有消费(joint consumption)是消费者在家庭、社交、工作中一种常见的消费模式(Wu et al., 2019)。在共有消费过程中,人们可以一起购买、使用、体验和分享产品,如多人集体赠送礼物、多人集资聚餐等。在营销实践中,越来越多的企业设计和实施鼓励共有消费的活动。例如,可口可乐推出“分享快乐”特别装,强调两个人共同购买才能打开瓶盖;中国移动推出“家庭套餐”活动;苹果公司提供多人共享的云服务。

尤其是,在共享经济(sharing economy)时代背景下(Belk, 2010),随处可及的网络和多样化的共享平台为多位消费者提供了能共同参与的商业服务(Lamberton & Rose, 2012; Bardhi & Eckhardt, 2017; Lamberton & Rose, 2012; Aspara & Wittkowski, 2019),使共有消费的相关情景越发普遍频繁。然而,现有对这一消费形式的研究还相对局限。第一,共有消费的构念还不明晰,与其他消费类型在概念上的边界模糊不清,关于共有消费的具体内涵还缺乏一个清晰的框架。第二,尽管共有消费研究文献逐年增长,但其总体研究数量仍相对有限,现有的消费者行为研究仍以个体决策为主导(Simpson et al., 2012)。第三,国内研究对共有消费现象的关注还处于起步阶段,相关研究还较为缺乏。基于共有消费的前沿性和热点性,本研究从共有消费的内涵、参与阶段、决策阶段和评估阶段四个方面,对共有消费的现有研究进行整合和梳理,并提出未来可能的研究方向。

2. 共有消费的内涵

现有文献有关“共有消费”这一概念的定义存在两种观点:一类研究从产品数量出发,将其定义为一个消费者同时购买多个产品的情境(Rahinel & Redden, 2013; Park & Nicolau, 2015),如A去超市购买了洗发水、巧克力、酸奶三种产品;另一类研究从消费者数量出发,将共有消费定义为多名消费者同时参与一项消费过程的情境(Liu & Min, 2020; Etkin, 2016; Yang et al., 2015),如A和B一起点餐吃饭。本研究聚焦于第二种情境,即两位或两位以上消费者共同参与一项消费的情境(Liu & Min, 2020; Etkin, 2016; Yang et al., 2015)。

学者们主要将共有消费作为一种研究背景,其定义并不完全统一,但存在一些共同要素。本文通过梳理文献发现,共有消费的内涵主要有两个关键特征。第一,“共买”——多个消费者共同拥有同一件商品或服务的经济所有权。共有消费强调多位消费者对于所购买的商品或服务有投入或付出,从而共同拥有经济上的所有权(ownership)。第二,“共用”——多个消费者共同使用和支配同一件商品或服务。在共有消费领域,已有研究探讨了消费者共同进行享乐型消费(Etkin, 2016; Yang et al., 2015)、共同用餐(Clauzel et al., 2019; Liu & Min, 2020)、共同进行道德行为决策(Nikolova et al., 2018)等共有消费情境,均强调了“共用”的关键属性,即多位消费者均会使用该产品或服务及相关决策过程。

基于“共买”——所有权人数和“共用”——消费人数两个维度,共有消费的内涵与其他消费情境形成了本质区别,具体对比见表1。第一,单独消费指一个人购买,然后自己使用商品或服务的消费情境,与强调多人参与的共有消费完全相反。第二,集体购买(group buying)又称为团购,强调多位认识或不认识的消费者联合起来,加大与商家的谈判能力,以求得最优价格的一种购物方式(Jing & Xie, 2011; Luo et al., 2014)。在集体购买中,消费者各自购买需求产品,所有权为自己所有,与共有消费中的“共用”属性不一致。第三,协同消费(collaborative consumption)虽然是指两个及以上的个体共同消费商品或服务的过程,如共享单车,但是不强调负责经济所有权的人数(Lamberton & Rose, 2012),与共有消费的“共买”特征不一致。第四,共享消费(shared consumption)指消费者共同协调商品或服务等资源的获取、分配,把一个或部分人的商品或服务分享给他人使用,其中隐含的意义是转让使用权但所有权本质上不变(Belk, 2010; Roos & Hahn, 2017),属于“单买共用”的消费场景,与共有消费不同。此外,共有消费也更加强调消费者一起展开商品或服务的共同消费形式,即在商品或服务的获取和分配环节上进行共同决策(joint decision)(Liu et al., 2019; Belk, 2014)。由此可见,虽然不同消费形式具有相近含义,但是共有消费在“共买共用”的本质上与其他消费形式存在严格的差异。

表1 共有消费与相关概念的区分

鉴于共有消费“共买共用”的内涵,消费者在此形式下的心理活动和行为模式会产生相应的变化。一方面,参与个体要权衡自身的成本投入和利益所得,并在共担费用的情形下寻求最大化的个人偏好表达,以期充分反映至集体决策的结果。另一方面,个体与其他利益相关成员之间围绕消费决策展开互动,并在群体的关系规范下(Schaefers et al., 2016; Simpson et al., 2012)表现出为他人考虑的倾向。此外,参与共有消费的成员具有更高的群体身份意识(Liu et al., 2019),意味着成员也会做出与群体身份相匹配的消费选择。本文据此认为,对共有消费的研究将有助于更好地理解消费者决策心理的独特性,并对消费者的行为效应予以精确解释,进而为集体消费领域作出理论贡献。在移动社交媒体流行的当下,共有消费的途径向线上(虚拟产品)转变、消费群体规模逐渐扩大、成员关系结构越发多元化。而从共有消费的特性出发,我们能够迅速厘清这一趋势下的消费者心理机制和行为规律,并在现有研究框架上增加新的要素以适应各种实践情景,最终为营销人员提供更加精确的实践指导。

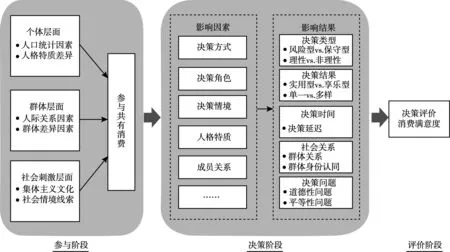

3. 共有消费的研究框架

为了系统性回顾共有消费研究,本文将基于参与、决策和评价三个阶段对共有消费的影响因素与影响结果展开论述:一是共有消费的参与阶段,学者们主要探讨人们参与共有消费的影响因素;二是决策阶段,学者们探讨共有消费的决策结果及其相应的影响因素;三是评价阶段,已有研究旨在分析在共有消费后参与个体的评价与满意度。为了系统地回顾共有消费研究,本文对现有研究结论进行了整合,如图1所示。

图1 共有消费研究框架图

4. 共有消费的参与阶段

作为一项消费活动,消费者参与共有消费的意愿有高有低。现有研究已探讨过个体、群体和社会层面因素对消费者参与共有消费意愿的影响。

4.1 个体层面

在个体层面上,人口统计变量和个体人格特质会影响参与共有消费的动机。

(1)人口统计因素:性别因素和经济水平差异。一般而言,相比男性,女性对群体的归属动机更强烈,因此参与共有消费的意愿更高。但是,女性个体在决定是否参与共有消费时也更加迟疑、犹豫,原因在于女性注重群体评价,会对共有消费可能带来的负面评价更加敏感(Ran et al., 2018)。另外,共有消费的“共买”属性体现了成本分摊,可以节约经济成本,因此经济水平较低的个体一般会对共有消费表现出更高的参与意愿(Cavanaugh, 2016; Lamberton & Rose, 2012)。

(2)人格特质因素:自尊水平和自我建构类型。自尊(self-esteem)是指个体对自我价值和能力进行评估而感到自豪和自信的程度(Aberson et al., 2000)。通常来讲,低自尊个体比高自尊个体更容易产生社交焦虑。共有消费具有较高的社交属性,人们在共有消费中需要和其他人进行互动和交流,因此相比高自尊个体,低自尊个体会对共有消费表现出更低的参与意愿(Ran et al., 2018)。另外,作为一种关键的社交人格特征,自我建构(self-construal)也会影响人们参与共有消费的意愿。自我建构是指人们如何感知自己与他人的关联程度,分为独立型自我建构和互依型自我建构两种类型。相较于互依型自我建构,独立型自我建构的个体通常把自我看作是独立存在的,具有较低的群体归属动机,因此会表现出更低的共有消费参与意愿(Markus & Kitayama, 1991)。

4.2 群体层面

在群体层面上,人际关系和群体特征会左右个体对共有消费的参与。

(1)人际关系因素:情感维系意愿和关系亲疏。提升成员间的熟悉度和忠诚度等关系质量是维持共有消费方式的重要推动力,因此情感维系意愿越强烈,共有消费参与意愿越高(Cavanaugh, 2016; Epp et al., 2014; Etkin, 2016)。例如,在群体关系初期阶段,人们有更高的关系建立动机,从而会更积极参与集体活动和共有消费;而在群体关系后期阶段,群体的情感维系不足,从而弱化共有消费参与。同时,群体内部关系越亲近,共有消费参与意愿越高。具体而言,相较于外部群体(如陌生人),个体与内部群体(如亲人)更易产生共有消费行为 (Belk, 2010)。

(2)群体特征因素:群体信念差异和群体结构。群体信念差异指群体中个体认知的差异程度,群体信念差异往往会带来较高的沟通成本,从而抑制个体参与共有消费(Liu et al., 2019; Yang et al., 2015)。此外,小群体往往会比大群体展现出更强的凝聚力、吸引力,使群体内成员参与共有消费的可能性更高(Chamberlin, 1974)。

4.3 社会层面

文化氛围和情境线索会影响共有消费的参与。

(1)集体主义文化。与强调松散和独立的个人主义文化相对,集体主义文化营造的是一种紧密的社会结构,关注社会关系和社会规范。有研究发现,集体主义文化会提升个体参与共有消费的意愿。例如,在高集体主义文化环境中, 个人幸福感通常受到与他人相互关系的影响,个体将自身视为与集体密不可分的一部分(Markus & Kitayama, 1991),从而强化共有消费的参与意愿。

(2)社会情境线索。与群体身份相关的情境线索会影响个体的共有消费参与意愿。例如,在节日线索提醒下,个体参与共有消费的意愿会更加强烈(Gorlin & Dhar, 2012);产品的享乐线索刺激(如电影、游乐园)也对个体参与共有消费的意愿有积极影响(Etkin, 2016; Ratner & Hamilton, 2015; Yang et al., 2015)。

5. 共有消费的决策阶段

在共有消费中,个体会因为不同因素的影响而展现出不同的决策。本研究从决策类型、决策结果、决策时间、社会关系、决策问题五个角度梳理共有消费的效应。

5.1 决策类型

5.1.1 风险偏好型vs.风险厌恶型

总体而言,共有消费(vs.单独消费)会使消费者更加偏好风险。解释水平理论(construal level theory)、调节定向理论(regulatory focus theory)和风险转移理论(risk transfer theory)为其提供支撑。

解释水平理论认为,个体与事物的心理距离远近影响人们对事物的表征。具体而言,对于近距离事物,人们倾向于采用低水平解释,着眼于事物边缘、细节、情境化的局部特征;对于远距离事物,则是强调事物本质、核心、抽象化的整体特征(Liberman & Trope, 2014)。如同感知一片景色,近看聚焦于细微的动物植物,远看则更多着眼于色彩轮廓。相比单独消费,在共有消费中,“共买”和“共用”需要考虑他人需求,个体和社会的心理距离更远,因此更有可能采用高水平解释,进而影响其消费行为(Polman & Emich, 2011)。例如,由于高解释水平有利于促进想法的发散,在共有消费(vs.单独消费)中,人们可能更具有创造性,更可能选择更具独特性或新的产品(Polman & Emich, 2011)。又如,由于高解释水平使人们更加关注整体,共有消费(vs.单独消费)中的人们更有可能搜索额外选项,而不是在固定选项中搜索额外属性(Liu et al., 2019)。因此基于解释水平理论,共有消费(vs.单独消费)情境下的消费者往往因为采用高水平解释心理,从而更加偏好诸如新产品、额外选项之类的风险决策。

由于都是基于心理距离做出的理论拓展,调节定向理论和解释水平理论相互关联(Mogilner et al., 2008; Pennington & Roese, 2003)。调节定向理论提出了个体在决策过程中两个基础的目标导向:促进定向(promotion focus)和预防定向(prevention focus)。促进定向的个体对积极结果更加敏感, 而预防定向的个体则对消极结果更加敏感(Crowe & Higgins, 1997; Higgins, 2000)。Polman和Emich (2011)提出,个体在为自己做选择时多为预防定向,而在为他人做选择时多为促进定向。基于该理论,共有消费(vs.单独消费)中的个体通常更倾向于更加冒险的促进定向选择。

风险转移理论提出,群体决策的动机是最小化个体决策的物质和心理负担,原因在于决策的风险能够实现分散和转移(Zein et al., 2019)。共有消费模式中,个体间通常“共买”和“共用”, 分享决策的积极结果、分担消极结果,通过贯穿整个消费过程的“我们”模式,形成联合责任承担的感觉(Dewey et al., 2014; Epp et al., 2014; Shupp & Williams, 2010)。这种联合承担的感觉受到个体对群体身份认同程度的调节:当个体对共有消费群体的身份认同较低时,其对集体的责任意识有所分散,因此更加偏好风险性的共有消费决策(如投资性质的消费活动、尝试全新的餐厅和菜式);但当个体对共有消费群体有较高的身份认同感时,其责任意识分散程度较低,反而更加厌恶风险,并倾向于保守的消费选择。

除此之外,性别的交互作用对共有消费的风险偏好存在影响。例如,当参与者存在男性时(如男—女和男—男搭配),人们在共有消费中会启动竞争动机,会使决策更加冒险(Nikolova & Lamberton, 2016)。

5.1.2 理性消费vs.非理性消费

共有消费的理性(vs.非理性)并没有特定的结论,因为其受到共有消费参与者的个人特质,尤其是不同共有消费者间个人特质的交互影响。首先,个体间自控程度的交互作用影响共有消费的理性程度。一般而言,仅当群体均为高自控个体时,共有消费才会更“理性”,即决策过程更加谨慎且关注长远的目标利益(如健康但不美味的餐饮/节省花销);而当参与者中任意一位个体为低自控时,共有消费将更加“放纵”,即更关注即时的利益满足感(如美味但高热量的餐饮或过度花销)。其原因在于,高自控个体虽然会更加理性且自律,但与低自控个体在一起进行共有消费时,他们会更关注长期目标即与低自控个体的关系,而非短期目标——当下消费的健康或节省程度,从而导致更放纵的消费决策(Dzhogleva & Lamberton, 2014)。其次,个体自信的交互作用也存在影响。高自信成员在群体决策中越占据主导地位,其他成员对其盲目的依赖就越容易导致决策偏离,比如使决策更加冲动(Koriat, 2012)。最后,单纯的群体成员间的决策博弈,也会导致共有消费走向非理性。一种博弈是共有消费者之间的社会价值取向(如个人主义、竞争性、消费偏好)不同,导致最终消费的数量和金额极化(Poncela-Casasnovas et al., 2016);另一种博弈是基于群体关系的视角,为了增强成员间的情感联系,共有消费(vs.单独消费)更倾向于进行非理性消费(Lowe & Haws, 2014)。

5.2 决策结果

5.2.1 共有消费影响决策结果的类型

相比单独消费,个体在共有消费中倾向于选择享乐型产品或服务。原因在于,共有消费启动了关系维系的场景动机,使参与成员更追求消费过程的情绪性体验,而情感型产品比功能性产品更能调动参与成员的情绪体验(Cavanaugh, 2016; Garcia-Rada et al., 2019)。

5.2.2 共有消费影响个体决策结果的多样性

在共有消费过程中,个体、群体以及社会文化层面的因素会影响决策结果的多样性(如多类消费活动vs.一类消费活动),具体如下:

(1)在个体层面,人们在替他人决策(vs.自我决策)时表现出更低的自控倾向,更偏好丰富的、多样化的决策选项(Laran, 2010)。

(2)在群体层面,情感关系的预期相处时长(如预期约会七天vs.一天)会影响人们的兴奋程度,进而影响人们在共有消费决策中的多样性选择(Etkin, 2016)。Etkin(2016)发现,对于长时间(vs.短时间)的约会安排,人们往往会偏好类型更加丰富的消费活动。

(3)在社会文化层面,集体主义文化(vs.个人主义文化)下,共有消费会表现出更低的多样化选择。原因在于集体主义文化相比个人主义文化更强调群体一致性规范(Song et al., 2011)。

(4)共有消费中的决策方式(如匿名性、偏好平衡策略)也会影响共有消费对象的多样性选择结果(Ariely & Levav, 2000)。例如,Gorlin和Dhar(2012)提出两种共有消费的决策方式,一是“均衡法”,即所有参与人员均加入决策,并根据消费决策任务的不同层次(如专业程度)来划分话语权;二是“轮流制”,即少数参与人员加入决策,每次共有消费的主要话语权归属不同的成员。Gorlin和Dhar(2012)指出,相比少数人参与决策的“轮流制”,人人参与决策的“均衡法”会导致更高的多样化。

5.3 决策时间

相对于单独消费,共有消费是一个依赖于多人决策并融合多方意见的过程,意见的“冲突”与解决是多人决策情形中的常态。因此,共有消费(vs.单独消费)会拖慢决策效率,甚至可能导致决策延迟或终止(Gorlin & Dhar, 2012)。共有消费中的决策延迟受到个体特质和群体结构因素的影响,具体而言:(1)相比互依型自我建构的成员,独立型自我建构的参与成员往往更不愿意妥协,从而容易导致共有消费决策的延迟或终止(Nijstad & Oltmanns, 2012)。(2)当共有消费群体中的成员异质性程度较高时,群体为达成共同的决策目标无疑将投入更高的时间和精力,从而延长决策时间甚至导致整个消费决策“不欢而散”(Nijstad & Oltmanns, 2012)。

5.4 社会关系

共有消费有助于加强群体成员间的社会关系。基于共有消费的特征——“共买”和“共用”可知,群体成员共同参与一项消费体验,在消费过程中了解彼此、交流情感,这一系列的人际互动可以促进参与成员逐渐形成相似的消费习性以及更加融洽的关系(Cavanaugh, 2016; Ramanathan & McGill, 2007)。Lowe和Haws(2014)发现,当共有消费的参与成员表达出共同的偏好或达成相对一致的决策意见时,成员之间的信任关系和情感依恋会随之增强。同时,在共有消费情境下,消费群体成员之间存在不同程度的利益关联,成员间更容易形成群体身份认同(Liu et al., 2019)。

5.5 决策问题

除了上述的常规消费决策和内容,共有消费下的决策问题体现于决策的道德性问题和平等性问题。具体而言,决策行为的道德性问题是指消费群体和成员可能实施有损其他成员利益或决策系统以外人员利益的行为(Lowe et al., 2019);平等性问题是指参与成员在产品或服务的决策、获取以及享用阶段所存在的“投入”与“收益”不对等的现象(Liu & Min, 2020; Simpson et al., 2012)。

5.5.1 道德性问题:“搭便车”现象和不道德决策

在共有消费中,一些社会成员试图投入更少却与他人享受同等待遇,即“搭便车”(free riding)现象(Fischbacher & Gaechter, 2010)。Fischbacher和Gaechter(2010)认为,共有消费为个人提供了“占群体便宜”的机会,而这些“不完美的合作者”最终导致公共消费品领域中的共有消费模式非常脆弱。

同时,在共有消费中,群体成员还会通过诉诸不道德行为(如排挤贡献不足的成员)来增强群体内的成员联系以及群体归属感(Thau et al., 2015)。甚至相比单独消费,共有消费更容易导致不道德行为(Lowe et al., 2019)。此外,对于这两种道德性问题,成员关系类型(内群体vs.外群体)、成员的社会责任意识(高vs.低)对群体的不道德决策行为起到不同程度的约束作用(Lowe et al., 2019; Thau et al., 2015)。例如,相比熟悉的内群体成员,不熟悉的外群体成员个体更容易启动关系建立动机,从而更可能诉诸不道德的共有消费行为来增强群体成员的关系。

5.5.2 平等性问题

纵然共有消费强调“共买+共用”的公平性,参与成员也对共有消费模式抱有平等投入、平等共享的预期,但实际上在共有消费的三个主要阶段——决策、获取和使用,分别存在着不同形式的平等性问题。

(1)在决策阶段,成员之间在表达偏好的意愿和程度上存在不平等现象。在个体层面,性别(Yang et al., 2015)、自我监控(self-monitoring)水平(Yang et al., 2015)、自尊水平(McFarlin & Blascovich, 1981)、自我建构差异(Wu et al., 2019)等均会影响个体对偏好的表达意愿和表达程度。例如,相比男性,女性会在共有消费中更少展现自我偏好,因为女性比男性更注重群体关系(Yang et al., 2015)。在群体层面,社会影响力或话语权越高的成员越容易在偏好表达上占据主动优势,从而压制其他成员的表达空间(Simpson et al., 2012)。Liu和Min(2020)研究发现,共有消费的决策者之间存在“征询方”和“回应方”的角色划分。具体而言,“征询方”专注于决策任务的解决,在意见和偏好表达中常常占据主导位置;而 “回应方”出于印象管理目的更多地选择附和他人的想法。因此,虽然看似“征询方”只是在询问问题、“回应方”在表达偏好,然而决策结果却会更多地反映“征询方”的偏好。

(2)在产品的获取阶段,消费成员间存在投入不平等的问题。一方面,成员间的关系强度(如强关系vs.弱关系)、关系类型(如朋友、夫妻)、文化背景(如集体主义vs.个体主义)等要素会导致部分消费成员自主承担与其他成员“不对等”的投入。另一方面,诸如“搭便车”等不道德心理同样会引发不平等的投入,并且会进一步损害其他成员的利益(Fischbacher & Gaechter, 2010)。Gneezy和Yafe(2004)在探讨共有消费的支付问题时提出,共有消费的AA制支付形式会引发参与个体的自私动机,从而导致过度消费,并引发不对等的产品使用和投入(如借助共有消费购买私人产品)。

(3)消费情景和消费对象类型会导致使用阶段的不平等。Simpson等(2012)认为特定的日期、事件也会导致使用环节的不平等。例如,在共同庆祝生日或升职的情境,主角自然享有更多的产品支配权。

6. 共有消费的决策后阶段

一般而言,共有消费有助于提升成员的满意度。相比单独决策行为,群体决策能够极大地提升成员的信心和实际表现(Schultze et al., 2019),也能增加个体在消费时的幸福感(Hu & Ye, 2020),促进再次参与意愿。有趣的是,在某些特定情境下共有消费反而会降低消费满意度。当共有消费遇到参与成员存在偏好冲突的状况时,“冲突”的解决方案会直接影响决策效果和成员的消费感受。例如,单方面妥协或折中选择都有可能降低消费满意度(Simpson et al., 2012)。与决策过程类似,群体成员组成同样也会影响共有消费满意度。与直觉相反,当决策参与者都为利他导向(vs.利他—利己导向搭配,或都为利己导向)时,参与者对消费满意度最低(Lowe et al., 2019)。此外,积极或消极的共有消费评价会受到个体特征(如共情能力)和群体关系的调节。其中,Liu和Min(2020)指出,高共情个体(vs.低共情个体)更能理解他人感受和决策,共有消费中的冲突对其满意程度的负面影响将更小。相比大群体,小群体会更加紧密、团结,同样也可以弱化共有消费中冲突的负面作用(Ratner & Hamilton, 2015; Ramanathan & McGill, 2007)。

7. 未来展望与营销启示

作为一种重要的消费模式,学界对共有消费的关注尚不足,且在理论和方法上缺乏系统性研究。因此,本文提出未来研究应关注共有消费模式的细分、跨文化情景下的共有消费对比、新媒体背景下的研究方法拓展和营销启示话题。

7.1 基于共有消费的未来展望

7.1.1 共有消费模式的细分与分析

当前有关研究仍将共有消费作为一个整体来讨论,而依据相关维度可以对共有消费进一步细分,并分别展开深入分析。依据决策参与人数,共有消费可以进一步划分为单边决策型共有消费(由一人代理群体做消费决策, unilateral choice)和群体决策型共有消费(由参与成员共同讨论消费决策, joint choice)。已有研究表明,消费者参与群体决策的心理机制与单独为群体制定决策的心理机制存在差异,例如,个体为集体决策的过程受到自我构念和群体规模的双重影响(Wu et al., 2019),从而在自我与他人偏好的权衡上有不同侧重;而群体决策环境下的个体能充分表达偏好,使决策结果相对“均匀”(Liu & Min, 2020)。

对于单边决策型的共有消费,可以探讨消费者的心理机制及其潜在的决策结果。以往的研究大多表示,个体为他人决策会有更高的责任意识和品质展现的动机,使决策结果偏向保守和倾向他人意愿。而根据Liberman和Trope(2014)的心理距离(psychological distance)理论,个体对决策对象的偏好和评估受个体与决策相关人之间的社会距离的影响,距离越远(即偏离自我概念中心)越关注次要的理想化的决策结果。在未来可进一步检验,当消费者对自我偏好的注意力转向他人/群体偏好,其在代理决策时是否会倾向有趣新颖和不计代价(vs.具体且实际可行)的方案(Lu et al., 2013)。

对于群体决策型的共有消费,本文进一步提出,消费者的决策偏好是否会反映至共有消费的结果可能受成员关系、群体规模(冉雅璇等, 2017, 2020)和消费情景等关键因素的影响。传统研究探讨了部分要素在单边决策的共有消费情景中的作用,可进一步探讨这些要素在群体共同决策的情形下对决策结果、消费风格和消费内容的调节作用。

7.1.2 跨文化情景下共有消费的对比研究

虽然有少量研究探索了集体主义vs.个人主义在共有消费中的作用,但仍基于西方文化和市场经济背景,而共有消费本身具有强烈的文化差异。首先,不同文化下人们对共有消费的偏好存在差异,人们在选取共有消费的参与伙伴时也会受到文化的影响(Epp & Price, 2008)。相较于追求自我表达和个人成就的西方人,中国人关注“圈子”和“关系”,渴望获得群体身份和群体认同,对共有消费有更强烈的参与意愿。尤其在节日或重要日期(如春节、毕业日),中国人更加希望通过共有消费彰显意义感和存在感(Belk, 2010)。其次,不同文化下人们在共有消费中的决策也会有所不同。以决策风格为例,西方人更加注重个性表达和公平氛围,在共有消费中会倾向于积极表达诉求,而中国人受儒家文化和佛教的影响,更强调“尊卑有别”“礼者敬人”的群体规范,会在共有消费中表现更加谦虚、谨慎。再次,文化还会影响人们对共有消费的评价。中国的很多哲学和文化都建立在人与人、人与自然和谐统一的基础上。在群体互动中,中国人强调“缘”(Cheng & Yau, 2006),包括两类态度——“惜缘”和“随缘”。受到“惜缘”的影响,人们会对积极的共有消费持维系意愿,愿意“再续前缘”;而对于消极的共有消费,人们会抱有“随缘”的想法而弱化负面评价。可见,由于“缘”信念的影响,中国人会呈现出与西方人不同的共有消费评价模式。因此,未来研究可以对比东西方文化背景下的共有消费差异。

7.1.3 共有消费模式的研究方法

从研究方法看,现有研究大多借助科学实验设计和案例分析的方法来讨论共有消费下的消费者行为。鉴于新媒体技术对共有消费形式的改变(消费情景集中线上、群体规模扩大和群体关系多元化),参与成员的数字化信息、消费数据以及非结构化数据(如文本、图像、视频)越发庞大和可及,进而为共有消费的决策偏好、过程提供了全新的研究材料。对此,未来可以从以下两方面拓展传统共有消费的研究路径:一是通过网络社交平台(如微博“凑单”小组、“拼单”App),大规模爬取人们的态度、想法和评价等历时的数字信息,借助机器学习的方法(如自然语言处理、分类算法、数据挖掘)处理非结构化信息,从而提炼消费者的认知和行为表征,探索新的消费现象;二是根据数字化信息探索共有消费活动在决策后阶段的效应,延伸以往研究所关注的消费阶段(参与和决策)。例如,共有消费活动对线上消费品的传播规律的影响。Delre等(2015)模拟了消费者参与分享型消费(shared consumption)对电影生命周期的影响,揭示了群体消费模式下的虚拟享乐品呈现倒U形的线上传播规律。因此,未来研究可以从新媒体环境出发,借助消费者的线上行为数据和社交网络,分析共有消费情景下的产品及品牌在顾客评价、口碑传播、品牌依恋等后效阶段的表现。

7.2 基于共有消费的营销启示

(1)从参与阶段来看,消费者选择共有消费的动机之一即以较低的成本获得产品的部分所有权。这一点与团购的商业形式相似,商家的集体促销和团体优惠策略能吸引潜在消费者转而选择集体消费的方式。为此,商家应该在促成单独消费者集合成群体单位的路径,即寻找消费伙伴上提供引导,如搭建线上交流社区。由于内群体更易产生共有消费的倾向,商家应对社区群成员的身份背景进行筛选,维持成员间相近的特征。

(2)就决策类型而言,商家应该洞察共有消费群体内的成员关系以及群体决策目标,进而制定差异化的宣传策略。首先,在消费成员未形成明确的消费对象时,易展现更高的风险偏好,相应启发商家选择推介新产品或小众型商品。反之,商家应该选择大众化或稳健型产品系列作主要宣传。其次,成员结构的分布能为营销策略提供参考。例如,在消费群体规模较大、消费成员异质性较高的情景,商家应有意识地对群体的冲动、过度消费等非理性选择(Lowe & Haws, 2014)提供应对方案,在引导消费的同时控制浪费现象。

(3)就决策结果而言,其一,一众研究表明“人人参与”的共有消费方式易激发消费者的多样化选择(Etkin, 2016; Gorlin & Dhar, 2012; Laran, 2010),相应地启发商家推介联合产品选购方案(套餐业务)并适当丰富产品内容。其二,共有消费的集体决策大多以享乐型、情感型产品为主(Garcia-Rada et al., 2019),但也受成员关系的影响。例如,朋友之间的共有消费激发促进导向的消费目标,而与家人在一起激发预防导向的目标,使消费选择更加保守实用。这启发营销者应根据成员关系的类型推介相应的产品。

(4)道德性和平等性问题是参与共有消费的一大阻碍,这启发营销者可以适当融入群体决策的过程,协调消费者之间的顾虑和摩擦。尤其是,成员之间在如何权衡成员偏好、如何分担费用和分配使用的问题上存在一定难度和模糊性。营销人员或许可以根据成员的结构和偏好诉求等信息,额外为其提供参考方案,以期帮助群体提高决策效率和满意度。