科尔沁蒙古族民乐合奏曲《韩秀英》四种演奏文本的田野调查

——兼论蒙古族传统乐曲的“曲调框架”与“曲调”

2022-08-12刘雅丽佟占文

刘雅丽 佟占文

(1.内蒙古大学 内蒙古 呼和浩特 010021 2.内蒙古师范大学 内蒙古 呼和浩特 010022)

一、问题的提出

美国人类学家格尔茨曾说过,“尝试透过将社会现象安置于当地人的认知架构之中寻求解释”[要想建立理想的社会,首先需要了解地方知识,按照地方实际情况来建设地方社会。同样印证于音乐领域,探讨特定的音乐事像,必须将其纳入特定的时间与空间语境之中,才能对音乐背景、节奏韵律、歌词曲调等方面进行整体观照,以找出其艺术形成的特殊规律,感受其被人民赋予的内在含义及内在审美经验。

“口传音乐,是指口头编创,口头表演,口头传播,口头传承的音乐,是蒙古族传统音乐的基本特征……”口传性的研究在于表演,从表演过程中产生文本,而表演与产生文本的过程,又被限定在微观与宏观语境之下。在整个音乐事像中,重点不在于“表演”,而是在“表演中的创作”,[其书面文本是静态的,它只是将音乐符号记录下来,是一种固定的文本。

口传文本是动态的,流动的,它的主要传播方式是人,所以在表演过程中会根据人的内外变化而变化,事物是运动变化着的,不同的演奏艺人在不同的阶段,不同的语境所演奏的曲调不尽相同,而同样的演奏家在不同的语境之中所演奏的曲目也有差异,其基本结构模式一样。

但每一个文本都有差异,分别体现在不同的地方,这些文本没有固定的标准,因为文本是表演者在表演过程中产生的,所以每一次表演都生成新的文本,这样变化的因素主要在于人和表演语境,根据人的心理,身体,现场情绪状态,活动背景等各个方面的不同,每一次的展示也都不同,同一个人在不同的阶段也会有不一样的状态。当然,我们所记录的一首乐曲也不能说就是一次演奏的固定文本,即便是把演奏的细节都记录清楚,也会有遗漏的部分和带着个人色彩的呈现,这是民间音乐的特征,也是民间音乐的味道所在。

为了真正做到“论所有理,理所有据”,笔者深入内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗,以民歌《韩秀英》为例,进行了深入细致的田野调查,现场采风实录了四次当地民间艺人演奏民歌《韩秀英》的情况,并以此为研究基本材料,以蒙古族音乐研究的学者博特乐图教授提出的“曲调框架”与“曲调”这一概念为切入点,结合四次演奏文本进行分析。

本文的主要研究目的,就是结合田野调查材料,探讨分析同样的演奏者(民间艺人),在不同的语境下所演奏的同样的曲目及不同的演奏者在不同的语境下演奏同一首曲目会出现怎样的直观乐感效果?同时还兼顾分析一下民歌器乐化的过程,究竟呈现出一个怎样的景。试图对东蒙合奏的即兴性研究作进一步的解读,探寻东蒙合奏中的演奏规律,将文本置于特定的语境下进行分析。以变化的“人”为主要对象,在人与人的相互交往过程中从民间音乐的角度去阐释东蒙合奏即兴的建构过程。提出为什么即使有很多的变奏部分,有很多音,甚至完全不相同,我们还是能一下就听出是《韩秀英》的曲调?民间艺术家又是如何建构自己的“曲调思维框架”?在这些“变”中,又有哪些“不变”的元素等问题的追问。

二、从“文本”到“这一文本”

(一)同一个演奏者在不同语境中演奏同一首乐曲

下面是笔者两次深入内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗宝龙山镇,进行田野调查,实地采风当地民间艺人演奏《韩秀英》的情况,节选的谱例为笔者记谱。

第一次田野考察的对象,是民间艺人、四胡演奏家王六十三,他是内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗宝龙山镇人,访谈的地点就在内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗宝龙山镇万港大酒店里,采访的时间是2018 年4 月5 日上午,当时演奏民歌《韩秀英》所使用的乐器是四胡。

第二次访谈的对象,也是科尔沁左翼中旗的民间艺人王六十三,访谈的地点,改在内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗宝龙山镇四胡艺人王六十三的家中(见右图,图1,拍摄内容:民间四胡艺人王六十三演奏《韩秀英》。拍摄时间:2018 年6 月10 日下午。拍摄地点:科尔沁左翼中旗宝龙山镇王六十三家中。拍摄者:刘雅丽),时间是2018 年6 月10日下午,用四胡演奏的曲目,也是民歌《韩秀英》。

图1

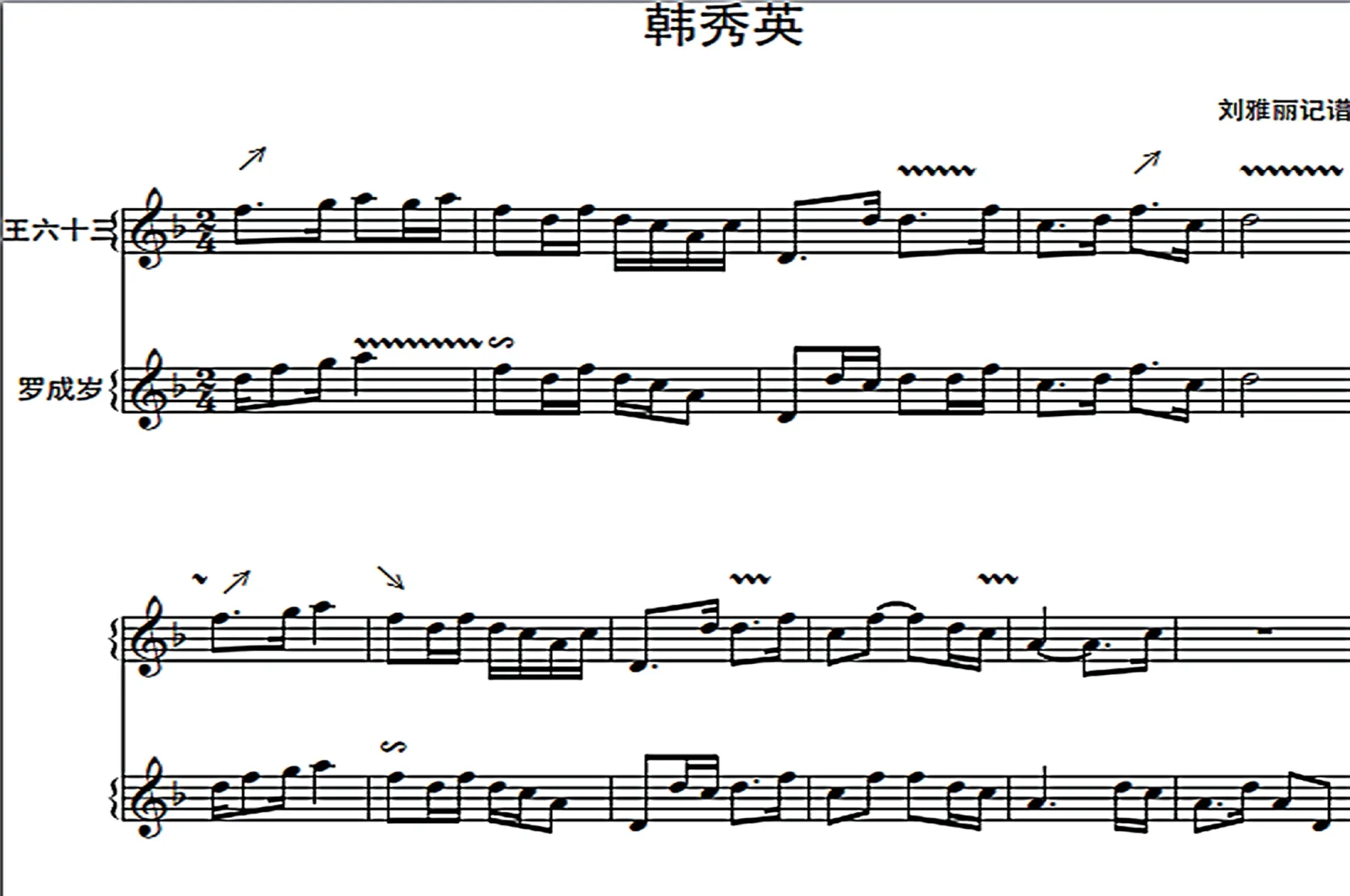

谱例1

下面的谱例1,是笔者实地观摩民间四胡艺人王六十三两次演奏民歌《韩秀英》记谱的片段。

之所以选取《韩秀英》为例,是因为这首东蒙民歌,家喻户晓,耳熟能详。从原来的民歌,发展出了纯器乐曲的形式,是东蒙合奏乐曲中最典型的代表作之一。民间四胡艺人王六十三两次演奏的《韩秀英》,都是A 羽调式,共两个乐段,以5 小节为一个乐句,4 句体方整性结构,第二乐段是第一乐段的重复再现,但是这样的“重复”也不是完全相同的,会有一定的变化,主要变化是在乐句的小节衔接处和最后两个乐句部分。

从记录的两段乐谱中,可以发现,四胡演奏艺人王六十三在两种不同的语境当中,都演奏的是民歌器乐曲《韩秀英》,但是两次演奏所形成的曲调演奏文本确是有所不同。

当笔者第一次听到不同版本的《韩秀英》,还以为是中间穿插了一首别的曲目,由此产生了疑惑,为什么同样是一首曲子,却听出了不同的感受?于是将两首曲目高音四胡记谱的谱例部分,放在一起比较后发现:第一二乐句旋律走向,总体一致,10 小节中共有5 处,在骨干音上,进行四度以内的级进和跳进修饰。第一小节的骨干音,是“la”,谱例中四胡1,用低二度级进“sol-la”来修饰“la”;谱例中四胡2,用高三度跳进“dol”来修饰“la”。

第4 小节的骨干音,是“fa”,谱例中四胡1,用低四度跳进“do”来修饰“fa”;谱例中四胡2,用高二度级进“sol-la”来修饰“fa”。

第6 小节的骨干音,是“la”,谱例中四胡1,没有修饰;谱例中四胡2,用低二度级进“sol-la”来修饰“la”。

第10 小节的骨干音,是“la”,谱例中四胡1,用高三级跳进“dol”来修饰“la”。

还需注意的是,在民间演奏法中,喜欢将八度音,高音低拉,或者是低音高拉,在谱例中第8 小节的“re”,就出现了这样的演奏方式,谱例中四胡1 的“re”,是低音,谱例中四胡2 的“re”,是高音,使两次演奏,出现了不同的效果。

在谱例中,同音不同时值的情况,也经常出现,谱例中第3 小节的四胡1 中的4 个音符,是附点节奏,而谱例中四胡2 中的四个音符,是时值均等的8 分音符,虽然音符相同,但是听上去的效果确是各有千秋。

谱例中第11~第17 小节第二次的演奏文本,较第一次的演奏文本,旋律起伏较大,音符不同,音响效果亦有所差异。所以,使笔者产生了感觉是在听两首不同乐曲的听觉感受,即从18 小节开始和第一次演奏文本一致到结束。

从“专业”的角度来讲,乐曲在演奏过程中加入了一些技巧和方法,无论是骨干音上的修饰,还是同音高低音拉,使得乐曲每一次的演奏,都万变不离其宗,但是,民间艺人并不会刻意地去加入这些技巧与方法,也不会刻意地去学习和模仿,他们只是随心即兴处理。这些归纳是总结,只是按照我们的理解去赋予的。他们通过对于蒙古族民间传统乐曲的演奏实践和常年积累,形成自己独特的“曲调框架”思维,并造就出来千千万万的“曲调”来,尽管民间艺人王六十三两次拉的都是《韩秀英》,但他本人在不同的语境下所拉的曲目也是大同小异的,无论听上去的效果是什么样的,“这一首”《韩秀英》始终是东蒙民歌《韩秀英》。

(二)不同的演奏者在不同语境中演奏同一首乐曲

考察不同演奏者在不同语境中演奏同一首乐曲的情况,也是在田野调查的实地采风录制中完成的。一次采风的对象,同上面一样,是在内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗宝龙山镇生活的民间四胡艺人王六十三,采风也是在他的家中。时间是2018 年6 月10 日。另一次采风的对象是民间艺人罗成岁,采访的时间是2018 年8 月16日,这次田野调查采风的地点,是在内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗宝龙山镇后玛尼吐庙东另一位民间艺人乌力吉白已的家中。民间艺人罗成岁用蒙古四胡演奏了民歌《韩秀英》。

下面的谱例2,是笔者实地观摩民间四胡艺人王六十三和另一位民间艺人罗成岁分别演奏民歌《韩秀英》,由笔者记谱的片段。

谱例2

以上的两段记谱节选,来自于不同的两位民间艺人王六十三和罗成岁。王六十三演奏的时间为1 分钟12 秒,共有40 小节;罗成岁演奏的时间,则是3 分钟30 秒,时长比前者多一倍,有68 小节。

笔者将两份乐谱做了横向对比后发现,虽然两次的记谱文本时长不同,但旋律走向基本一致,只是在二、三乐句衔接之间,民间艺人罗成岁演奏的文本,较王六十三演奏的文本,多一至两小节的加花演奏。

在技法的运用上,民间艺人王六十三的演奏,更偏向于颤音的技巧,记谱选段中就出现了九次颤音;而民间艺人罗成岁的演奏(见下图,图2,拍摄内容:四胡民间艺人罗成岁在演奏《韩秀英》。拍摄时间:2018 年8 月16 日晚。拍摄地点:内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗宝龙山镇后玛尼吐庙东另一位民间艺人乌力吉白已的家中。摄影:刘雅丽),则偏向于滑音技巧,共出现8 次。从音符来说,王六十三经常在乐句之间使用二分音符或者是四分音符拉长音,给人造成听觉上的“留白”;罗成岁四胡演奏展现的音符更多,更饱满,把每个小节都填充满,有连贯感。

图2

从节奏上来说,王六十三以附点后16 分音符、后16 音符、和16 分音符三种节奏型为主;罗成岁则使用后16 分音符,前16 分音符,附点后16音符,16 分音符,8 分音符,4 分音符,小切分音符共7 种节奏型,花样繁多。

民间艺人个体的差异,造成了两位不同的思维与风格,他们的成长环境、所学来源、掌握曲目、方法技巧等等,都有着自己独特的标志与规律,这是在长期自我磨练和与伙伴合奏的的默契及各种外在因素造的混合作用下形成的,表现在曲调文本上,就呈现出各异的特色,但最终乐曲指向依旧是东蒙民歌《韩秀英》的基本旋律和曲调。

(三)民歌器乐化问题

对于民歌器乐化问题的认识,也是在实地的田野调查中比较发现的。

2018 年4 月5 日,笔者在内蒙古自治区通辽市科左中旗宝龙山镇万港大酒店中,采访了当地的民歌手韩革命,同时采访的还有民间艺人罗成岁,他们两位一个拉四胡,一个演唱,都是选定的东蒙民歌《韩秀英》。

下面的谱例3,是笔者实地观摩民间歌手韩革命和四胡艺人演唱、演奏民歌《韩秀英》记谱的片段。

这是一次民歌演唱的文本,在东蒙民歌的器乐曲中,包括三种演奏曲目:民间器乐曲;民歌化的器乐曲以及汉族曲目。其中数量最多,大家最喜爱的当属民歌器乐化曲目,朗朗上口,耳熟能详,而民歌是如何过渡成器乐曲?他们的特点有哪些?为什么人们会喜爱这样的形式?这些问题的提出引起笔者深思。图例中这一首民歌的演唱也只是一次演唱的文本,即使在书上找到了《韩秀英》的民歌与演奏版本,那也是当时所生成的当时的文本,所以笔者暂时用这一次记录的民歌“文本”来观察是这一首民歌如何过渡到器乐曲的“这一文本”。

首先,乐器给歌曲的伴奏基本上是随腔伴奏,与人声的音符是一致的,只是人声达不到乐器的高度,所以在演唱过程中会做一些调整(见下图,图3,东蒙合奏手们给图中男性站立着韩革命演唱的民歌进行伴奏。拍摄时间:2018 年4 月5日晚。拍摄地点:内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗宝龙山镇万港大酒店。拍摄者:刘雅丽)。从这一谱例中可以看到,器乐曲给人最直观的印象是比民歌速度更快、音符多而密,由少变多,由简单变复杂,给人一种应接不暇的感受。

图3

其次,因为器乐曲节奏的多样化,使音乐听觉上更加活泼,丰富。其中最突出的是十六分音符的使用,在歌曲中并没有使用这样的节奏型。

再次,歌曲更多的是突出歌词的部分,器乐曲是根据乐器的性能与特点呈现乐器的特色,在衔接乐句和衔接小节处,器乐曲会比歌曲变化更多,灵活性较大,有时也会表达出只属于个人特色的炫技部分。

四句体结构是蒙古族音乐的特色,无论是在民歌,还是器乐曲中,都大量使用,在歌曲文本中,伴奏部分加了六小节引子,之后是四个方整性乐句,然后有六小节尾声;而在器乐曲的这一文本中则是四个乐句重复在现两至三遍。他们的外在形态看上去可能不一样,但实际上是有一个主要的核心架构在里面,经过艺人们的不断填充,变成他们每个人的“这一文本”形式。

三、传统的积累

蒙古族民歌的特点是,“每一首口传作品的所有唱词都是在同一个曲调框架上演唱的。”同理,笔者也将这一概念运用到合奏曲上,如果没有唱词,是否只有“一种可供遵循的曲调思维框架”供参照?例如《韩秀英》每一位艺人,每一次的演奏都生成新的“文本形态”,这些文本不可复制,具有唯一性,独特性。传承分为“书承”和“口承”两种方式,我们平日所看的书,文字,都是固定不变的,只需照本学习即可,几乎不用动脑,思考,这样学出来的知识具有统一性,权威性,但是相对刻板了些,是僵化的,而民间的传承,确是看似平平无奇之下,蕴藏着很深刻的思想,学一段乐曲容易,但是要把一段乐曲变成一种思维结构,从而灵活运用是不容易的。“曲调框架”并不是某一种固定的结构,而是一种演奏者背后的思维,民间艺人是如何积累这样的思维,而又如何在这种思维上构建自己的曲调的?这个问题值得我们深思。

跟随著名四胡大师孙良学习多年的白金山,给笔者讲述过(见图4,图片内容:笔者对民间四胡乐手白金山的田野访谈。拍摄时间:2019 年10月21 日晚。拍摄地点:内蒙古自治区首府呼和浩特市民间四胡乐手白金山家中。摄影:刘雅丽):

图4

我八岁就开始学习四胡了,那个时候是爱好,还在上学,受到周围环境的影响,有很多的演奏的,说书的,从小听这些,很喜欢,所以从小时候就开始学习了,一开始是和我父亲学的,我父亲也是一位说书艺人,有家庭影响,但是我不是专门干这个的,只是业余爱好,当兵以后,复原到地方听说过孙老,通过别人介绍认识,就拜师学艺了,每天下班时候路过他们家学习,老爷子给拉几个曲子,我主要就听,特别喜欢。孙良把所有的东北民歌在原来的基础上升华,不是原来那个曲子了,但是无论谁听,这个民歌都能听懂,这个是什么民歌,但是和原来的老百姓唱的那种朴素的味道都变了,举个例子《韩秀英》,现在《十五的月亮》是完全照搬下来的,孙老和民间很多艺人在一起玩,就变成不是这样的了,如果用谱子记下来,这两首不是一个曲子,是完全不一样的,两种民歌的感觉,但是孙老改编的这个曲子老百姓都接受了,这是民歌器乐化最典型的例子,还有一个就是经过改编的所有民歌演奏出来老百姓一听,比原来人们唱的还好听,我就问,您怎么想起来把古老的民歌唱法改变了,变了以后也这么好听,他说举个例子,人都是原来那个人,民歌都是原来的那个民歌,但是穿的衣服不一样了,不是以前那个不好看的衣服,现在的衣服都是很好看的,流行的。穿再好看的衣服人是变不了的,古老的民歌也是一样,一穿衣服给人的视觉和听觉感就不一样了,就变美了,好听。这些都是孙老的特点,指法弓法,还加进去了许多其他的因素,使古老的科尔沁民歌都穿了新衣服,民歌化完全

器乐化,这是他最显著的特点。

民间四胡乐手白金山,在早年是听着父亲和村里其他艺人的音乐长大的,在这样耳濡目染的生活环境的熏陶下,自然而然的就拉上了四胡,更因为他有卓越的天赋和后来名师的指导,使他的音乐更上一层楼,这些点点滴滴的因素,沉积在他的脑海里,血液中,成为了他身体里的一部分,运用起来自如流畅,同时,学习到孙良老师的精髓,他能够很自然的在传统民歌曲的基础上加一些其他乐种的特点,让音乐“穿上新衣服”。而艺人们又是怎样从曲调框架到曲调的过程中进行“变化”的?这样的“变化”是随意的吗?

表演者在表演过程中从头脑中的曲调框架生成曲调的时候进行变化,他们之间的相互关系变化的很微妙,变化的因素也来自两方面,一方面是自身的变化,受着自身情绪、性格等方面的影响,另一方面因为变化是在表演过程中,所以取决于语境的变化,例如现场观众的欢呼、掌声,都可能会带给演奏者多样的反馈,从而使演奏者有不一样的现场表达,在互动过程中完成了一次演奏。

在整个音乐发生过程中,对于表演者来说,首先是他是否具有相应的知识技能,将头脑中的思想与概念顺利的表达出来,传达给观众。蒙古族人更注重音乐的表达语境,因为他们将音乐作为一种沟通方式,人与人之间的交际,民俗仪式上的活动,这样的民族创作出来的传统优秀作品是集体智慧的结晶,但表演却又是通过个人来呈现的,会在演出的过程中不断的创造以及变化,所以说一方面,表演要遵守传统的规则与定律,不能逾越,另一方面,在传统的基础上,又不断推动个人的表演的变化,在变化中不断的演进。传统音乐是带有厚重的历史感的一种积累,包含了历代人的心血,传承下来的不仅仅是物质文化资料,还有精神的共鸣,与祖先的联系,所以传统不仅仅是时间上的意义,更多的是空间上的意义,只有当传统积累到了一定程度,在头脑中形成自己的规律,才有赋予更多的变化的力量。“凡是保存下来的传统音乐都是靠群众基础,靠爱好者,靠人民群众尊重文化传统,热爱本国、本乡、本土的东西,靠精神上的维系,靠民族的内聚力这么传下来的。”

四、结 语

“即兴”是科尔沁民间音乐表演中最为重要的特点之一,个体的不同决定了即兴的多样性。而个体每一次的表演也会受到诸多因素的影响,从而产生多样的文本形态。从乐谱中可以发现,尽管文本是多样的,但其核心的结构不变,表演者在每一首乐曲的“曲调框架”之上,建构着自己的“曲调”。他们的演奏、演唱基于一定的故事情节或固定片段,具有很高的程式性,而如何将不同的情节或片段组合在一起,加入自己的理解和感悟,需要高超的记忆力和灵活的即兴能力。表演要遵守传统的规则与定律,在传统的基础上,不断推动个人表演的变化,在变化中不断的演进。而只有当传统积累到了一定程度,在头脑中形成自己的规律,才有赋予更多的变化的力量。

积累来源于自身的生活经验与学习,表演者需要经过大量积累的过程,才能将各种元素运用自如,通过时间的冶炼,一代代人传承下来,在这样历时性的传承当中,每个人都以自己的方式或多或少改变了一些,成为即时性的艺术。本文以翔实的田野调查为根基,重在分析蒙古族民乐合奏中“即兴”的个人特点与意义,探讨了从“曲调框架”到“曲调”的过程与背后的原因。在口传世界中,“即兴”无处不在,其中多变的因素体现了民间音乐的味道,也是民间音乐的“精髓”所在。

①讲述人:民间四胡乐手白金山,男,蒙古族,科左中旗人。采访时间:2019 年10 月21 日。采访者:刘雅丽。