整体化板书设计助力单元教学的实施

——以“生态系统的结构与功能”为例

2022-08-12佘瑞雪真彪华

佘瑞雪 真彪华

(福建省晋江市季延中学 福建晋江 362200)

1 整体化板书设计在单元教学中的必要性

单元教学设计是现今学科教育的研究热点。单元教学设计是一种介于课程规划与课时教学设计之间的教学设计,是教师围绕某个知识章节、核心概念等主题,进行教材分析、学情分析,制定单元教学目标和课时教学目标、重新分配课时、设计有连贯性的课时教学方案、确定单元学业评价方式等一系列连续的复杂的设计过程。传统的以课时为单位的教学易导致知识的碎片化,而单元教学设计有助于教师突破“只见树木不见森林”的课时思维,转变教师只注重零散知识点落实的传统教学理念,帮助教师从较长时段整体筹划学科教学,注重学科整体组织化、结构化知识的建构。然而,在对知识及内容进行整合与重组后,教师在开展单元教学设计时仍需面对以“课时”为单位组织教学的现实,教学内容依然需要按课时进行安排。如何使各个课时之间的知识与内容更好地联系?板书作为重要的教学表达形式之一,是一个很好的桥梁。重点突出、条理清晰的板书能够启发学生的思维,加深学生的理解与记忆,更好地实现知识的结构化与系统化。板书应用于高中生物学教学中具有提高学生的学习兴趣、端正学生的学习态度、提高教学质量、发展学生的生物学学科核心素养等优势。下文以“生态系统的结构与功能”这一重要概念的教学为例,探讨整体化的板书设计在单元教学中应用的可行性。

2 基于整体化板书设计的单元教学的实践探索

2.1 单元教学设计框架

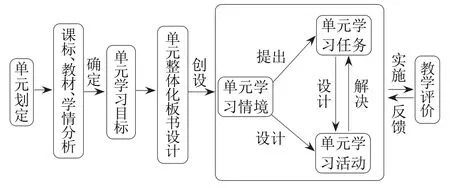

依据单元教学的基本思路及《普通高中生物学课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称《新课标》)中关于学科素养的要求,笔者编制了如图1所示的基于整体化板书设计的单元教学设计框架。

图1 基于整体化板书设计的单元教学设计框架

2.2 划定单元内容

进行单元教学设计的第一步是确定教学内容。《新课标》建议“单元教学应围绕大概念和重要概念展开,依据重要概念精选恰当的教学活动内容和活动形式,要通过对事实的抽象和概括,帮助学生建立生物学概念,并以此来建构合理的知识框架”。对比2019版新教材《选择性必修2·生物与环境》第三章“生态系统及稳定性”与《新课标》发现,第三章前四节分别为生态系统的结构、生态系统的能量流动、生态系统的物质循环、生态系统的信息传递,对应选择性必修模块2“生物与环境”中重要概念2.2“生物群落与非生物的环境因素相互作用形成多样化的生态系统,完成物质循环、能量流动和信息传递”。生态系统的结构及三大功能之间联系紧密。因此,笔者从知识的逻辑性与相关性、核心素养的培养要求及板书设计的整体化角度考虑,围绕重要概念2.2,构建“生态系统的结构与功能”单元。

2.3 确定单元学习目标

(1)通过对校园生态系统的调查,分析总结生态系统的成分与作用,尝试构建生态系统的结构模型,并认同生态系统是由群落与非生物环境组成的统一整体,形成生命的系统观。

(2)通过比较不同营养级能量流动过程的异同点,总结并建构生态系统能量流动的概念模型;通过赛达伯格湖能流数据的分析,总结能量流动的特点,并构建生态金字塔;借鉴桑基鱼塘的实例,对校园生物实践园地进行设计规划,体会运用所学知识解决现实生产生活问题的成就感。

(3)通过对“碳元素的旅程畅想”活动,构建碳循环模型,并基于校园生态系统,运用物质与能量观,说出能量流动与物质循环的过程与关系;通过阅读专业文献,了解相关实验方法,讨论微塑料的生物富集现象,关注社会热点问题;能设计并实施关于土壤微生物的分解作用的探究实验,提高探究与实践能力。

(4)通过“校园生态系统中的信息大发现“活动,总结信息的类型,分析信息在生态系统中的作用,形成生命信息观;基于实例讨论信息传递在农业生产中的应用,提高将生物学知识应用于生产实践的意识。

2.4 确定单元教学过程及整体化板书

本单元教学设计从“情境——任务——活动”3个方面入手,创设能够支撑整个单元的真实的情境,并根据特定情境设计问题与活动,引导学生参与实践探究活动,主动进行思考与分析。通过单元整体化的板书设计,教师引导学生构建相关模型,借助模型理解单元内不同课时之间的联系,更好地落实《新课标》的内容要求与学业要求。

自然界中存在许多类型的生态系统,但学生缺少相关的生活经验,难以感同身受。因此,教师选择学生最熟悉的校园生态系统这一情境贯穿整个单元,并提出单元的核心问题:生态系统具有怎样的结构与功能?它们之间有怎样的联系?围绕核心问题及教材的编排,设置了4个任务及相应的探究活动,具体如下:

2.4.1 任务一:探究生态系统的结构

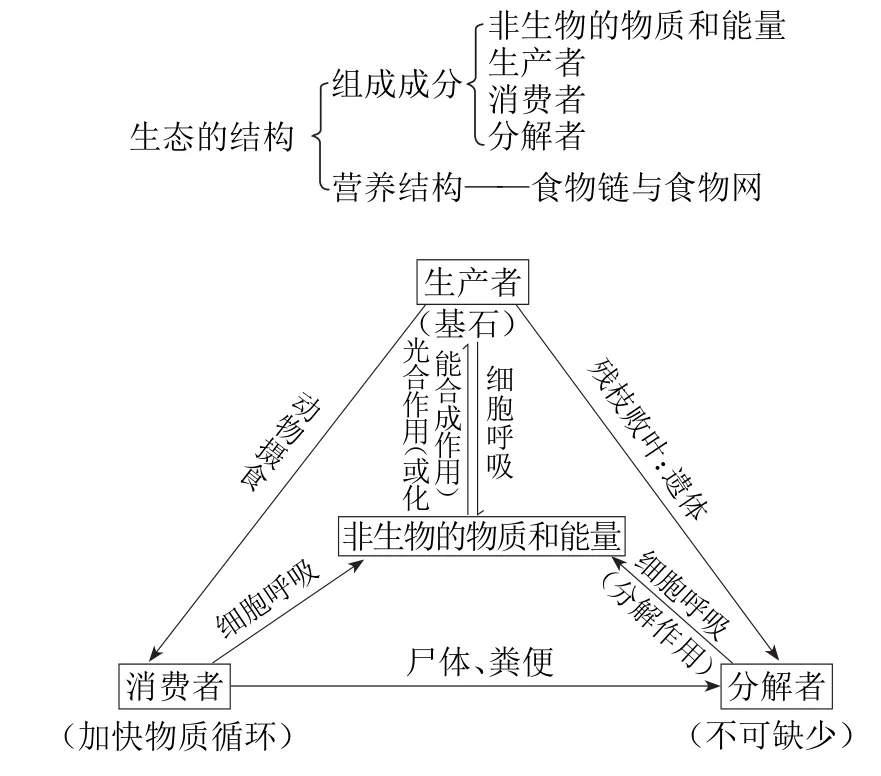

教师播放校园环境的短片,提出问题:你认真观察过校园吗?你知道校园生态系统有哪些组成成分吗?各种成分之间有怎样的关系?教师组织学生完成下列3个活动,并设计板书(图2)。

图2 生态系统的结构板书设计

活动1:“校园生态系统的调查”结果汇报。教师组织学生代表介绍调查方法及过程,分享校园各个角落的照片,并将照片中的成分进行归类。学生在教师引导下分析总结生态系统的组成成分、实例、作用、代谢类型及地位等。

活动2:构建生态系统的结构模型。学生小组合作,从光合作用消耗CO、细胞呼吸产生CO及有机物的提供等角度讨论,在教师提供基本框架的基础上构建生态系统的结构模型。

活动3:探讨食物链与食物网的相关内容。学生小组讨论,寻找校园中的食物链,并进行组间的分享;寻找不同食物链的联系,构建校园生态系统的食物网。教师组织学生讨论分析书写的食物链,归纳食物链书写的注意事项,消费者的级数与营养级的级数的差别等。

2.4.2 任务二:探究生态系统的能量流动

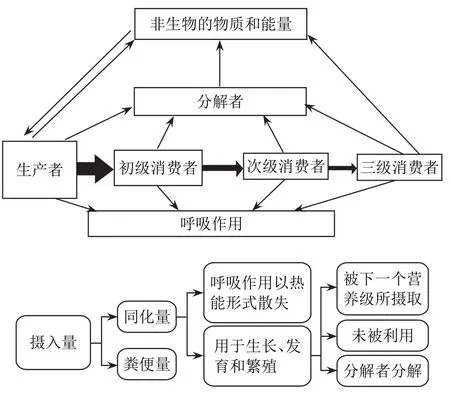

教师提出问题:为了解决粮食危机,许多人以素食代替肉食。为什么素食能缓解粮食危机呢?人们怎样才能获得更多的能量?据此引入生态系统的能量流动的主题,帮助学生体会研究能量流动的重要性。之后,教师组织学生完成下列4个活动,并设计板书(图3)。

图3 生态系统的能量流动板书设计

活动1:重构生态系统的结构模型。教师设置能量流动板书框架(图4),引导学生通过箭头关系重构生态系统结构模型,并将校园生态系统中的食物链“草→蜗牛→鸟”整合到模型中。通过与上节课的联系,学生在一个较熟悉的情境中巩固已学知识,为活动2中能量流动的模型构建奠定基础。

图4 能量流动板书框架

活动2:总结并建构生态系统能量流动的概念模型。教师分析蜗牛的能量流动过程,帮助学生理清摄入量、同化量、粪便量等概念的涵义及关系,建构能量流动图解。教师通过比较草、蜗牛、鸟三者能量流动过程的异同点,进而归纳不同营养级能量流动的过程特点,并在主板书上体现。学生通过对能量在这一食物链上流动过程的思考,体会能量的输入、传递、转化和散失,进而总结并建构生态系统能量流动的概念模型。通过教师的引导与设问,学生在习得知识与技能的同时,提高了比较、归纳与概括等科学思维能力。

活动3:概括能量流动的特点,构建生态金字塔。教师借助教材中的材料——赛达伯格湖的能量流动,组织学生对数据进行整理与分析,从定性的认识转向定量的研究,计算能量传递效率,概括出能量流动的特点,并在主板书中体现(以箭头粗细)。教师引导学生从用抽象的数字转为用形象的柱状图表示不同营养级的能量,构建生态金字塔,通过在不同类型的模型之间进行转换,切实提升学生模型建构的能力。

活动4:探讨研究能量流动的实践意义。教师播放桑基鱼塘的宣传视频,引导学生体会研究能量流动的实践意义。教师借助校园生物实践园地重建的契机,组织学生对生物实践园地进行重新设计规划,讨论提高能量利用率的方法与途径,尝试建立校园小型生态农业,利用所学知识解决现实生产生活问题。

2.4.3 任务三:探究生态系统的物质循环

教师展示校园、学校外的小公园、武夷山、内蒙古草原、大兴安岭、北极冰川等图片,提出问题:校园中的一只鸟呼出的二氧化碳,会有怎样奇妙的旅程?之后,组织学生完成下列5个活动,并设计板书(图5)。

图5 生态系统的物质循环板书设计

活动1:碳元素的旅程畅想。学生进行小组讨论,共同绘制“碳元素的旅程”图解。学生代表进行展示与讲解,其他学生认真聆听后,对图解进行补充和完善。

活动2:构建碳循环的模型。在活动1的基础上,学生小组合作利用文字和箭头绘制生物圈中碳循环的模型,讨论并总结碳循环的过程、途径和范围,进而归纳物质循环的特点。

活动3:讨论物质循环和能量流动的关系。教师组织学生以“草→蜗牛→鸟”这一食物链为例进行讨论,从形式、特点、范围等角度进行厘清物质循环与能量流动的区别与联系。

活动4:讨论微塑料的生物富集现象。教师课前推送相关的科技文献,如《微塑料在水生食物链中的富集及毒性效应研究》《环渤海潮间带长牡蛎微塑料富集特征研究》《中国土微塑料污染》等。课上,学生分组从微塑料的来源、富集途径、污染现状、影响、解决策略等角度进行讨论。教师据此引导学生关注社会热点问题,提升学生的社会责任素养。

活动5:实验探究。学生小组合作完成“比较土壤微生物对塑料泡沫和树叶的分解效果”的实验方案,并在课后与课本的“探究·实践”中的实验“探究土壤微生物的分解作用”一起实践,形成对“塑料难以降解”的直观认识,提高科学探究能力和环保意识。

2.4.4 任务四:探究生态系统的信息传递

教师播放学生拍摄的校园宣传短片,提出问题:鸟叫声是一种信息吗?红花绿叶能传递信息吗?据此,教师组织学生完成下列3个活动,并设计板书(图6)。

图6 生态系统的信息传递板书设计

活动1:校园信息大发现。学生小组阅读教材,收集和总结校园生态系统中的信息及其类型,并对收集到的信息进行列表分类。据此,学生讨论信息传递的特点,理解其与物质循环、能量流动的区别。

活动2:总结信息传递在生态系统中的作用。教师引导学生分析课本资料及生活实例,讨论并总结出信息传递在生态系统中的作用。

活动3:讨论信息传递在农业生产中的应用。学生阅读教材,理解信息传递在农业生产中的应用,对提高某农场农产品产量提出建议并分享。最后,教师引导学生总结生态系统结构与功能之间的关系,构建相关模型。

3 单元教学反思

3.1 借助整体化板书设计,凸显单元教学理念

本单元采用整体化的板书设计,实现板书在不同课时的连贯使用。教师重视模型建构的方法,课堂上通过师生共建的方式,引导学生进行讨论、画图、点评、修正和总结,使每一节课均在上一节课的基础上巩固与提升,打破原本相对独立的知识点间的界限,帮助学生构建生物学概念,实现各个课时之间的知识与内容的联系。

3.2 创设统一的真实情境,激发探究学习热情

本单元教学以“校园生态系统”这一学生熟悉的情境贯穿始终。教师设计了校园生态系统的调查与呈现、校园中生物实践园地的规划设计、校园中碳元素的奇妙旅程、校园中信息大发现等活动,将知识融合于熟悉的真实情境,激发学生探究学习的热情。

3.3 提升社会责任意识,倡导学以致用

本单元教学设计注重生物学学科核心素养的培养,尤其注重社会责任素养的提升。教师利用桑基鱼塘、生物实践园地的设计规划、有害物质的富集、信息传递在农业生产的应用等实例,倡导学生学以致用,帮助学生认同对资源的利用应遵循生态学原理和可持续发展原则,促进学生积极运用生物学的知识与方法,解决生产生活问题,形成生态意识,成为生态文明的传播者。