灾后恢复重建规划的实践经验探讨

2022-08-11杨金艳

杨金艳

(昆明市建筑设计研究院有限责任公司,昆明 650000)

1 引言

2014 年8 月3 日16 时30 分,云南省昭通市鲁甸县发生6.5 级地震,震中位于鲁甸县龙头山镇。巧家县包谷垴乡与震中龙头山镇隔牛栏江相望是此次“8.03”地震重灾区,道路、房屋损毁严重。在时间紧任务重的情况下,如何迅速落实国家的救灾政策,依据法律法规快速通过规划指导灾后建设,让人民群众早日有房可住是社会各界关注的焦点。

2 迅速调研,查清灾情

2.1 调研灾情,实地踏勘

灾情发生后,相关部门迅速成立规划工作组,前往灾区抗震救灾实地调研,查清灾情。巧家县域内多个乡镇不同程度受灾,特别是包谷垴乡受灾最重,村庄房屋损毁严重,集镇部分房屋倒塌。

巧家县位于云南省东北区域,昭通市西南部,总面积3 245 km2。金沙江流经县域西北侧,境内长138 km;牛栏江位于东北,境内长81 km。县境东北与昭通昭阳区、鲁甸县隔牛栏江相望;西北沿金沙江与四川省会东、宁南、布拖、金阳四县相邻;东南与东川区、会泽县接壤。巧家县地质构造复杂,有震旦系、寒武系、志留系、泥盆系、石炭系、二叠系、三叠系。主要构造体系属川滇南北构造带,由南北向构造朝北东向组成全县的主要构造。构造运动较为强烈,地震活动频繁,危害严重。

2.2 灾情分析,突出重点

巧家县全县地震受灾人口约40 万人,涉及16 个镇乡,其中,倒塌和严重受损房屋16 600 余间。地震造成巧家县境内多处公路受损、山体塌方,损毁非常严重。由于此次地震震级高、震源浅、破坏性强,加之震区地质构造复杂、岩石破碎、地震诱发了较多的地质灾害隐患。因此,需要尽快展开恢复重建地质灾害防治、城镇建设用地安全选址、基础设施建设、灾民安置、公共设施的配套建设等工作。其中,包谷垴乡与震中龙头山镇隔江相望,是此次“8.03”地震重灾区,道路、民房等损毁严重。地震造成8 个村181 个小组的群众受灾,民房倒损,学校倒损,机关企事业单位、村委会办公用房倒损。包谷垴乡重建任务重、情况复杂,存在地质灾害隐患突出、重建选址难,交通不便、建材物资运输难,山高坡陡、贫困面大等困难和问题。

3 规划先行,总体谋划

调查实地灾情后,启动包谷垴乡震后恢复重建概念规划对全乡的恢复重建做全面分析研究。进行现状分析,确定城镇规模、用地选择和规划布局等方面的内容。

3.1 现状分析,突出问题

首先,原集镇老街区域所在地背山面崖,左右沟壑,被省地质灾害专家组确定为地质灾害隐患点。其次,原集镇老街区域总面积仅有约2 hm2,环境容量不足1 000 人,已没有扩建空间。另外,恢复重建有513 余户需要转移搬迁到乡集镇安置,现有集镇面积已不能满足未来发展需要,需要拓展集镇发展新空间。考虑该乡集镇的长远发展,县人民政府同意将包谷恼乡行政机关办公建筑逐年分批向集镇新区迁建,带动集镇新区的建设与发展。集镇新区选择何地是急需快速确定的问题。

3.2 选址踏勘,多地对比

经过现场踏勘初查和比选,综合分析小营村区块建设条件优于其他区块,将小营村区块作为未来包谷恼乡集镇建设发展区域。

小营片区位于老集镇西南侧,两个片区由老昭巧公路串联,直线距离约1.3 km,公路里程2.5 km。整体地形南高北低,以缓坡为主,高差约150 m。规划范围内除两条冲沟外,可利用土地相对较多。新选址小营新区安置点,是国务院批准规划的云南鲁甸“8.03”灾后重建安置点中3 个重点集镇建设之一。

3.3 确定目标,总体重建

规划用大约3 年的时间完成恢复重建工作的主要任务,基本生活条件和经济发展水平达到或超过地震灾前的水平,努力建设宜居宜业、安全和谐的美丽幸福新家园。

3.4 确定定位,引领发展

牛栏江峡谷风光旅游,以特色农产品加工交易、旅游服务为主的山地特色小集镇。

3.5 规划理念,和谐共处

规划坚持“以人为本,回归自然”的理念,紧扣“人与自然和谐共处”的主题,充分体现“以人为本,以生态为源”,创造自然、祥和的氛围。

3.6 发展策略,安全乐业

营造城镇安全新格局:规划须建立宏观安全格局,包括建立抗震安全体系、规划避震疏散场地、建立完善城镇防洪抗震规划控制、建立城镇消防安全布局。

塑造安居乐业新氛围:集镇经济模式由粗放型产业向精细化产业转变,由普通农业型小镇向旅游服务型小镇转变。构建关系群众基本生活的商业服务网点,以及便民利民的生活生产服务项目,增加就业机会和就业岗位。利用沿街各家各户底层商铺,开展多元化经营谋生。

构建美丽幸福新家园:按照“三化同步、三生融合”的要求构建美丽幸福新家园。“三化同步”即新型城镇化、新型工业化、新型农业化同步推进;“三生融合”指生产、生活、生态和谐相融,互促互进[1]。

3.7 空间结构,组团布局

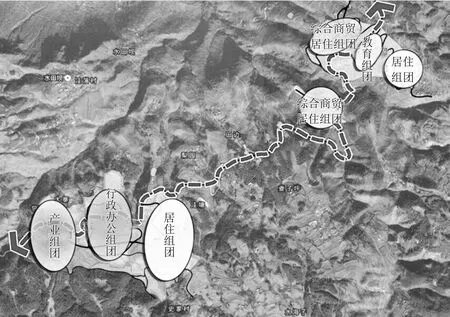

根据地形地貌和空间分布,将集镇空间结构规划为“一轴两片,山城相拥”(见图1)。“一轴”:依托老昭巧公路形成带动区域发展的东西发展轴。“两片”:老集镇片区、小营片区。

图1 空间结构规划图

4 详细设计,同时开展

根据总体规划,将小营片核心区约42 hm2范围作为近期集中安置点建设,开展修建详细规划,同时启动建筑设计工作。

4.1 性质定位,指导建设

规划区是包谷垴的新区、门户区域,通过规划设计,使建筑与空间有机组合,创造宜人的公共空间环境,体现城镇新貌。因此,规划区性质定位形成以行政办公、农副产品加工、居住为主的功能片区。

4.2 规划构思,“合”为脉络

规划强调规划区在产业、公共服务设施、文化及生态文明的均衡化发展,规划以“合”为脉络,形成四大主题创新。

城乡融合:为推动灾后恢复重建以及社会主义新农村建设,切实改善居民居住环境和提高居民生活水平,依据控制性详细规划的要求,开展安置区的规划设计。依托小营村现状村址及小学等现状基础设施,规划建设4 个高标准安置组团。

产业复合:规划重点延伸、打造高山林特产品为核心的产业链条,建设以花椒、核桃等经济林果,以及烟叶为主的种植、加工基地,设置以农科站、烟叶站为载体的农林产品转化中心,促进农林产业高效健康发展。

文化蕴合:规划深入挖掘、提炼本土民族文化及地域文化,打造独具特色的集镇功能区。通过乡政府、文化活动中心、集贸市场、文化广场等空间载体,将民族文化、地域文化、科技文化、山地文化完美蕴合,展现包谷垴集镇建设发展的文化精神。

生态融合:遵循“科学发展、绿色生态”的建设理念,以“山林、农田”为自然基底。建筑以聚落的形式融入其中,形成组团式的空间布局;倡导使用生物能、太阳能和风能等新能源,强化水资源等循环利用,实现可持续发展的美丽乡村目标[2,3]。

4.3 总体布局,分区明确

规划功能结构为“一心,两轴,三组团”。“一心”——集镇公共服务中心。“两轴”——一条依托老昭巧公路,东西向串联各组团的城镇发展轴;一条结合山势地形贯穿南北的绿化景观主轴。“三组团”——产业发展组团、综合服务组团、生态居住组团。

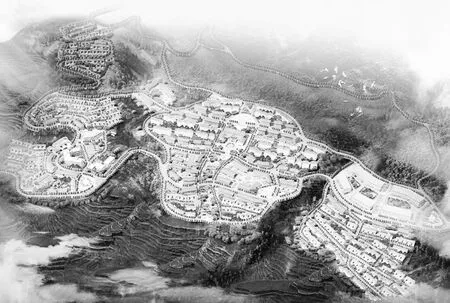

4.4 鸟瞰示意,依山就势

沿半山组团式发展,构建“山、城”相融的山地特色小集镇(见图2)。

图2 鸟瞰图

5 建设实施,社会评价

5.1 精心组织,建设实施

小营新区安置点规划建设征地约17.33 hm2(260 亩),建设民房、为民服务中心、学校、医院、敬老院、文化站、集贸市场、避难场所、客运站等设施。同年由云南建工集团负责施工,浙江华东咨询有限公司负责监理,2015 年2 月建设完成。

5.2 迁入新居,安居乐业

2015 年2 月16 日,小营新区集中安置点全面建设完成,包谷垴社区82 户受灾群众集中乔迁新居(见图3),放鞭炮、搬新家,开启新生活。

图3 建成实景照片

5.3 社会影响,实施效果

项目的实施不仅为包谷垴集镇的可持续发展带来机遇和新的空间,同时也具有较强的政治意义,为震后受灾的群众解了燃眉之急,有效保障人民群众生命财产安全,帮助受灾群众恢复正常生产生活,改善人居环境,突出山地小城镇特色,通过项目建设有效稳定震后灾民的恐慌情绪,为当地社会安定团结作出了巨大贡献。项目建成后,社会效果良好,功能作用显著,受到广大人民群众的充分认可,以及社会各界的一致好评,具有良好的社会影响[4]。

6 结语

本文通过对巧家县包谷垴乡案例的分析总结,提出对地震灾后恢复重建规划编制“迅速调研,查清灾情;规划先行,总体谋划;详细设计,同时开展;建设实施,社会评价”的思路,实现从“一张蓝图到一座城市的重生建设”的过程。