整体性保护策略下的校园历史文化风貌区的更新实践

——以上海理工大学沪江历史文化风貌区为例

2022-08-11张树林

张树林

(上海纳千景观环境设计有限公司,上海 200090)

1 概况与缘起

1.1 项目概况

沪江历史文化风貌区坐落在军工路516 号上海理工大学校园里,保留了35 幢沪江大学时期的主要建筑,其中有29 幢列入上海市第二、第四批优秀历史建筑。大部分建筑建于1907—1936 年间,曾经是学校早期的教员住宅和教学办公用房,建筑风格以学院哥特式风格为主,部分小洋房住宅为美式风格,是上海市域保存最完好、规模最大的校园历史文化风貌区。2019 年,沪江大学近代历史建筑群入选第八批全国重点文物保护单位。

1.2 项目缘起

为迎接上海理工大学建校100 周年,上海理工大学于2006 年启动了校园环境全面整治工作,由此拉开了沪江历史文化风貌区的保护更新的序幕。在其后十多年时间里,围绕这一工作目标至少展开了两次更为深入的设计和更新计划,特别是2011 年沪江国际文化园的开园和2021 年刘湛恩纪念馆的建成成为标志性事件,再现了原沪江大学的风采并赋予新的内涵,铸就了上海理工大学独具魅力的校园文化形态,是上海理工大学最厚重靓丽的名片。

2005—2021 年,笔者全过程参与了沪江历史文化风貌区的保护更新工作,见证了沪江历史建筑群的华丽转身[1]。

2 空间演进

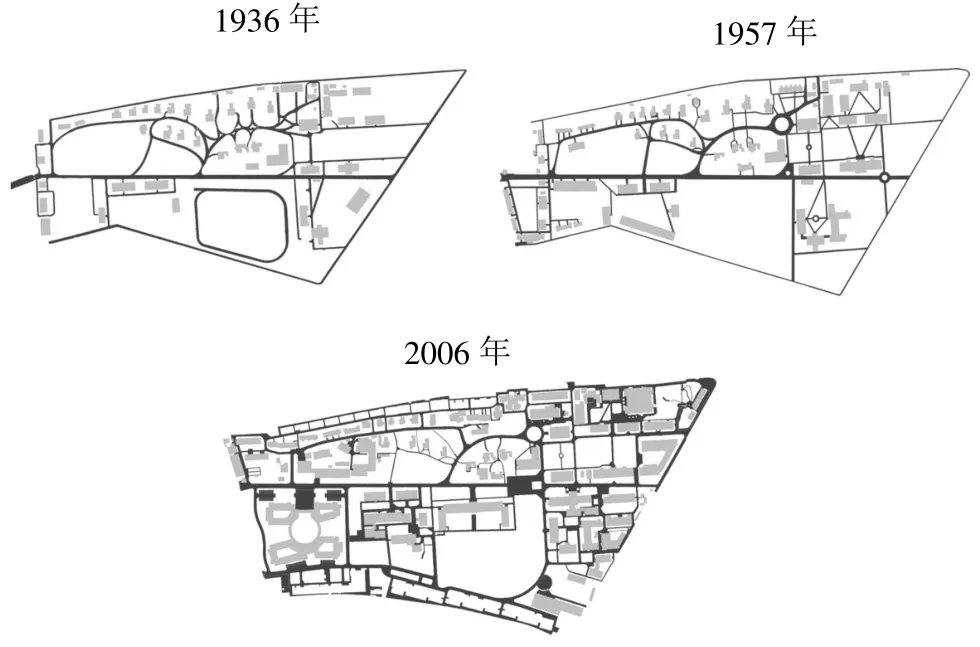

沪江历史文化风貌区经历了3 个主要时期,不同时期校园的空间格局和整体风貌都在随着内外环境的变化而改变,经历了一个完善—成熟—侵蚀—衰落的过程(见图1)。

图1 沪江历史文化风貌区的空间演进

沪江大学时期(1906—1952),是校园有计划按步骤建设和完善时期。校园采用了同时期(20 世纪20 年代)美国大学校园的整体布局模式,在1906—1949 年间共建有校舍、教员住宅和各种辅助用房近60 幢。这一时期,校园功能分区明确,结构清晰,层次丰富,教员住宅区、沪江附小附中以及大学园区分列校区西部和东部,一条主干道将3 个功能区串联在一起,空间特色鲜明、张弛有度、联系紧密,形成了以错落有致的小洋房建筑群为代表的教员住宅区和以方形院落为代表的大学园区。

上海工学院—机械学院—华东工大时期(1952—1996),是校园整体风貌逐渐侵蚀期,校园内部逐步新建的一批建筑在体量、风格和精致度上都和沪江时期的建筑相去甚远,对整体风貌产生了比较大的冲击,教员住宅区南侧的大草坪被侵占,原来的空间格局被破坏,但大部分花园住宅区和东部的大学园区仍然完好,两种经典的空间形态依旧得到很好的保持。

上海理工大学时期(1996 至今),是校园整体风貌严重衰落期,时值上海大开发、大发展、大建设,校园的内外环境都在发生翻天覆地的变化。校园内部更多的大楼拔地而起,部分沪江时期的建筑被拆除、被改建,土地利用价值被发挥到极致,校园整体风貌被严重剖坏,校园空间被严重挤压;校园外部军工路中环高架的建设对校园的入口形象造成了损害。

3 调查研究

3.1 地形地势

校园地处一线滨江,地势较低,地下水位比较高,加之上海地区雨水偏多、园区排水系统老化,每逢雨季经常出现道路积水甚至雨水倒灌的情况。对历史建筑的保护非常不利。

3.2 风貌破坏

整体风貌的剖坏主要包括以下几种类型:

1)侵入型剖坏。在建筑的无序生长过程中,部分新建建筑出现在关键位置,对空间形态产生不可逆的破坏。比如,动力学院建筑群的修建直接侵占了小洋房建筑群南侧的大部分草坪,舒朗的花园住宅组团的空间特征大幅缩水;机械学院、城建学院大楼的修建彻底破坏了沪江附小附中的院落空间;图书馆的修建破坏了大学园区南边的院落空间。

2)修复性破坏。在修缮过程中因为使用不当的方案、工艺和材料造成的破坏。这类破坏几乎在每个建筑单体都有出现。比如,由于使用功能发生改变而对内部空间进行重新分割,或者因为门、窗、顶等构件的老化而更换不同材料的构件,特别是外墙材料的不恰当使用对建筑立面的破坏尤为突出。

3)风格型破坏。新建筑的风格和体量和历史建筑不协调造成的破坏。虽然不破坏历史建筑本身,但视觉上仍然会产生巨大的冲击。

4)绿化型破坏。大片密植树木侵占了原来的草坪空间,使建筑完全包围在密林之中,遮挡建筑立面,严重影响了建筑的通风采光,也不利于建筑的保护和使用。

3.3 建筑损坏

对历史建筑调查发现,除少数建筑因不当改造改变了立面形态外,大部分历史建筑基本保持原貌,建筑风格特征得到原汁原味的体现,但由于不当使用、不当修缮和违章搭建等因素对建筑本体仍然造成了很大的损坏。根据个体情况,由内而外、自上而下地对建筑物的屋顶、墙身、柱脚、门窗、设备、各种管线等进行详尽的调查,依据建筑的使用功能对内部的空间布局、墙、地、顶等参考历史资料对比分析,提出修复意见,形成修复导则。

3.4 道路系统

因权属原因使校园空间被人为分割成几个区域,道路系统的完整性受到破坏。车行道路路面破损严重,私家车的普及和专门停车场地的稀缺进一步恶化了这一状况;步行系统支离破碎,不成体系。

要求系统的静态速度误差系数Kv≥50 s-1,γ≥40°,wc≥10 rad/s。试应用MATLAB Simulink进行滞后—超前校正。

3.5 绿化系统

园区绿化氛围浓郁,形成了以大量的大香樟和大面积水杉林为代表的绿化基调,特别是湛恩大道的香樟林荫大道,浓荫密闭深邃悠长,形成了一条绿色的视觉廊道,成为上理的著名景观;落叶树种较为单一,大面积的水杉林侵占了草坪空间或院落空间,造成空间的开放度不足,对历史建筑的遮蔽严重。水杉作为一种速生树种长得快老化也快,其根系对附近的历史建筑会产生较大的破坏。在风貌区的核心区形成以水杉林为特色的绿化景观只能是历史的偶然,绝不是最佳选择。开阔的大草坪曾经是沪江大学校园最不稀缺的景观,也是学生最喜欢的地方。几处大草坪几乎成为美式大学校园的标配。

4 原则目标

4.1 整体性保护原则

“整体性保护”即将历史地段的人文特征、空间特征与建筑特征在一个整体中阅读,将对物质环境的个体要素置于整体文脉中评价。

整体性保护是科学的保护观。对文化遗产保护观念的认识是一个发展过程。早前存在3 个方面的倾向:一是重建筑、轻风貌;二是重局部、轻整体;三是重外表、轻功能。1991 年颁布的《上海市优秀近代建筑保护管理办法》确定了优秀近代建筑的范围,将优秀近代建筑分为全国文物保护单位、上海市文物保护单位和上海市建筑保护单位3 个级别;2002 年颁布的《上海市历史文化风貌区和优秀历史建筑保护条例》分批次确定了市域范围内的44 个历史文化风貌区。由此,在保护范围上实现了由点到面的横向全覆盖、纵向涵盖各个历史时期的局面。

整体性保护也是科学的方法论。在保护理念上,从最初的以拆为主,到“拆、改、留”,再到“留、改、拆”;2004 年提出“保护也是发展”;2017 年提出“精心保护、用心留存”。在理念的发展上经历了一个从完全忽视保护到被动执行政策再到主动寻求对策的过程。

4.2 功能导向原则

历史建筑保护成功与否取决于对建筑物的合理使用。历史建筑到底应该怎么使用?严格的保护是否意味着要对所有的历史建筑都要完整地保存所有的历史记忆和原真性?事实上,在实践过程中普遍认为只有对极少数的具有极高文化价值的历史建筑应该做到这一点,对绝大部分历史建筑来说要宽容许多。在不破坏原有历史建筑形态特征、不损害历史建筑内涵的前提下为历史建筑匹配一个恰当的功能成为一个现实的选择。不当使用会对历史建筑带来破坏,没有使用功能的建筑即使修得再好看最多也只能是没有灵魂的风景,恰当的使用则有可能让历史建筑焕发新的活力。对于一个有百年历史的大学来说显然在这方面具有得天独厚的优势。

4.3 价值回归原则

沪江历史建筑群是上海高校历史建筑群中仅略晚于圣约翰大学的历史建筑群(始建于1879 年),不同于圣约翰大学中西合璧的建筑风格,沪江大学历史建筑群以地道的校园哥特式风格为主兼有部分美式风格,建筑多为清水红砖或青砖立面,配有精致的门头和木质门窗,美轮美奂,有很高的历史价值和艺术价值。

沪江大学校园采用同时期美国大学校园的布局模式,代表了当时最先进的规划理念,建筑的设计建造采用了当时最先进的工艺和结构模式,具有很高的科学价值;沪江大学有首任华人校长刘湛恩故居(现刘湛恩纪念馆),有徐志摩捐建的普济医院(现沪江美术馆),有孙中山、张伯苓在此演讲的思晏堂......众多学者、名流、领袖在这里留下他们的足迹,有着浓郁的人文价值。

4.4 保护更新目标

恢复经典空间,重塑场地精神。

5 更新实践

沪江历史文化风貌区的更新改造历经3 个主要阶段,第一阶段是以2006 年上海理工大学百年校庆为契机,对校园总体环境进行整治,重修了校园主干道系统和排水系统,对人行路网进行了系统化整合;对部分重要的历史建筑进行了一次修缮;完成了516 号入口、苗圃改造和滨江景观带的改造;第二阶段是以2011 年沪江国际文化园为契机,对小洋房建筑群及其外部环境进行精细化的改造;第三阶段是以刘湛恩纪念馆的修建为契机,对建筑本体及其外部环境的一次改造。

5.1 密氏校门

密氏校门即军工路516 号大门,最早落成于1916 年,由两组花岗岩饰面的柱墩组成,造型古朴简洁、稳重大方,顶部有造型精美的柱顶,中间为车行入口两侧为人行入口,柱墩之间由内开的铁艺大门连接。大门以学识渊博却英年早逝的密勒氏(W.H.Millard)教授的名字命名(Millard Gate)。

中环路高架的修建对原本体量就不大的大门形成了巨大的压迫感,校门口的开阔空间被挤压殆尽。为消灭不利影响对大门进行优化设计,将大门平行后移45 m 后原样重建,在大门和高架之间形成一个缓冲广场,用空间换得高度,广场外侧以花坛作为过渡,既作为大门的对景,也是一个心理上的屏障,入口广场更有仪式感和安全感。

5.2 国际文化园

国际文化园位于湛恩大道北侧核心位置,原为沪江时期花园住宅群。由7 幢造型精美、风格各异的小洋房组成。通过对历史建筑的保护性修缮,与国外知名大学和教育机构合作设立德国、美国、英国、法国、日本、澳大利亚、北欧7 个文化交流中心。沪江国际文化园的落成,再现了沪江历史风貌区的风采,激发了校园活力,成为一个多元文化交融,面向全校师生开放的国际文化体验基地。

对历史建筑采用“减法”手法,拆除违章搭建,清理各种管线和附属设备,剥离建筑立面的粉刷层,更换腐朽构建,同时对建筑立面进行打磨、勾缝,高度还原建筑本真,做到“修旧如旧”。

对外部环境采用“加法”手法,优化外部路网结构,增加排水系统,移除部分树木在建筑外围形成开阔空间,在南侧大草坪上增植银杏等高大色叶乔木,丰富园区的季相景观。最大程度恢复历史空间形态(见图2)。

图2 国际文化园实景图

5.3 湛恩纪念馆

湛恩纪念馆位于小洋房住宅群北侧,1928—1938 年刘湛恩校长曾在此居住,是沪江时期花园住宅群中最著名的一个。为地上两层的美国独立式住宅风格建筑,清水红砖立面,双坡屋顶,双山墙,南端设有凸出屋面的美式风格的壁炉。长期作为办公建筑使用。经多次修缮,房屋内外风貌都有不同程度损坏。建筑外部植物过于密闭,环境阴暗潮湿。

2021 年是中国共产党建党100 周年,又恰逢刘湛恩烈士125 周年诞辰,经批准将故居改造成刘湛恩烈士故居纪念馆。提升历史建筑的文物保护价值。

建筑改造方案本着真实性、完整性、可逆性原则,力求在详尽调查研究的基础上采用最低限度的干预手段还原历史建筑的本来面目。

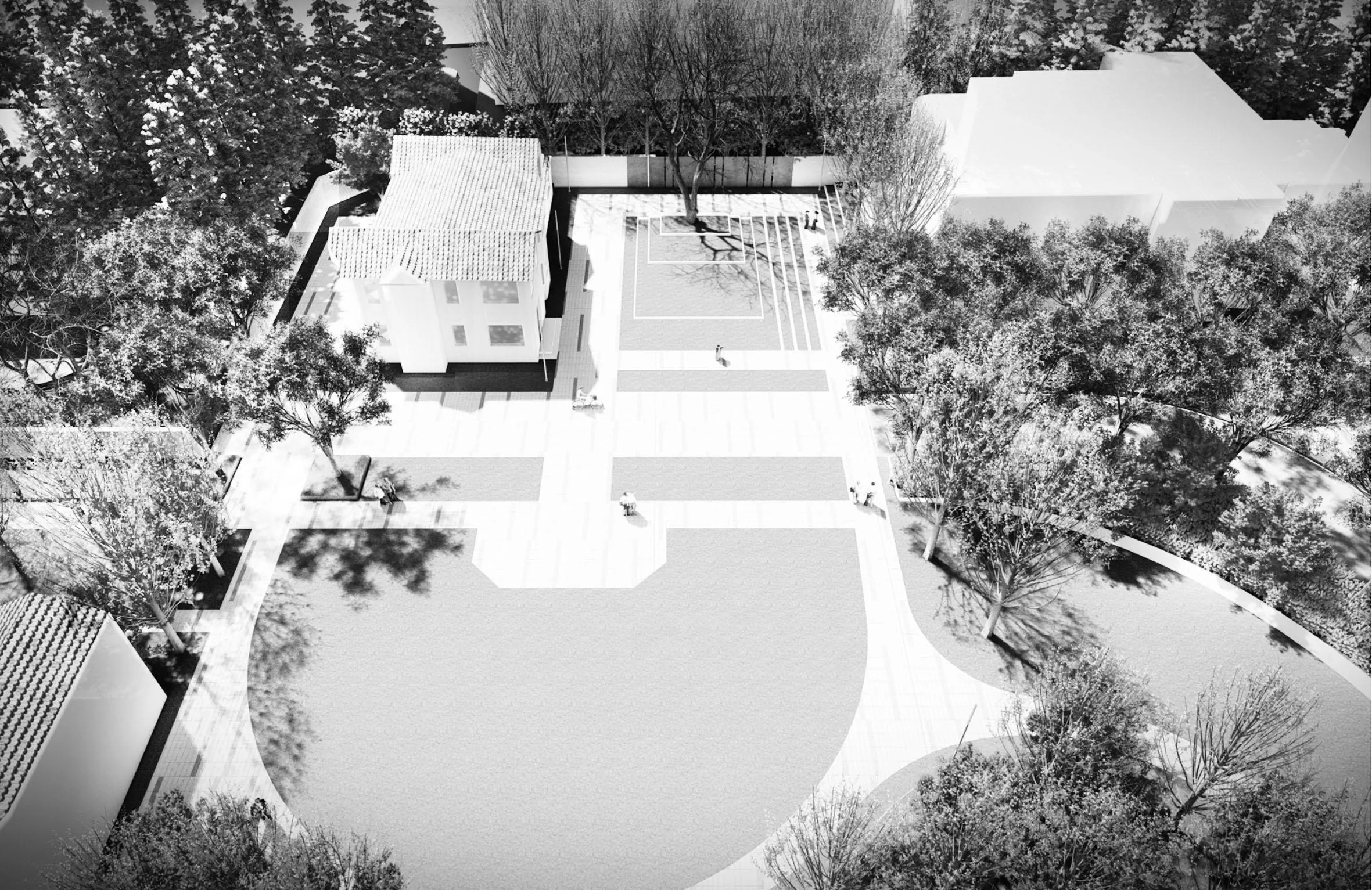

建筑的外部环境运用整合空间的手法,将建筑东、西、南面的绿地作为一个整体考虑,并用园路将纪念馆和国际文化园的7 幢建筑联系起来,形成风格协调、空间共享、功能各异的校园文化形态(见图3)。

图3 湛恩纪念馆效果图

为了改善风貌区的场地排水,更好地对历史建筑施加保护,在南侧草坪下设置了雨水回收利用系统,平时通过增压用来浇灌绿化,实现雨水回收的再利用。

5.4 苗圃和滨江景观带

苗圃和滨江景观带位于校园东侧滨江,虽然远离了风貌区的核心区,但在公共开放空间被严重挤压的大学校园,通过合理的改造为学生提供更多可能的开放空间仍然具有现实意义。

苗圃花园位于校园的东北角,保留有池塘、土丘、和中式风格的凉亭,改造以后成为校园里有一个具有鲜明特色的休闲空间。

滨江景观带是利用防汛墙内侧的狭长地带通过抬高场地标高、铺设木平台而形成的一条带状的观景长廊。是校园里看江景的好地方。

6 结语

沪江历史文化风貌改造在历经十余年后暂时告一段落,通过改造,历史建筑的功能和价值得到最大程度的发挥,整体风貌得到有效恢复,但是还有很多工作需要努力,比如,校园的停车问题、管理问题等,相信经过努力,沪江历史文化风貌区会越来越焕发独特的魅力。