不同炒籽工艺对低芥酸浓香菜籽油风味的影响

2022-08-04扈柏文赵慧敏李晓龙苏晓霞王翔宇初柏君

扈柏文,武 州,于 淼,赵慧敏,李晓龙,苏晓霞,惠 菊,王翔宇,初柏君

(1.中粮营养健康研究院有限公司 营养健康与食品安全北京市重点实验室,老年营养食品研究北京市工程实验室,北京102209; 2.江苏省现代粮食流通与安全协同创新中心,南京210023)

菜籽油是市面上常见的食用植物油之一,因其风味浓郁、营养价值高而深受消费者喜爱[1]。近些年浓香菜籽油产品陆续推出,2019年浓香菜籽油产量已占全国菜籽油近30%的市场份额,成为菜籽油的主导产品之一[2]。浓香菜籽油是以油菜籽为原料,经过炒籽、压榨的方法制取得到的具有浓郁香味的成品菜籽油。作为全球菜籽油的第一消费国[2],浓香菜籽油在我国具有良好的市场发展前景。

我国浓香菜籽油的主要生产原料是国产油菜籽[3],市面上常见的菜籽油主要分为两种:一种是低芥酸菜籽油,国家标准(GB/T 1536—2021)中规定,低芥酸菜籽油中芥酸含量不超过总脂肪酸的3%,依据我国农业行业标准(NY/T 415—2000)规定,低芥酸低硫苷(硫代葡萄糖苷的简称)油菜籽中芥酸含量不高于5.0%,硫苷含量不超过45.0 μmol/g;另一种是芥酸含量超过3%的菜籽油,又称传统菜籽油,其中芥酸和硫苷的含量通常较高[4]。

研究发现,不同的制备工艺[5-7]、精炼工艺[8-9]、油菜籽生产产地[1]会对菜籽油的风味产生影响,而风味是评价浓香菜籽油的重要标准。硫苷降解反应、美拉德反应、脂肪氧化反应是菜籽油风味的主要来源[5,10-14],这些反应主要发生在油菜籽原料的加工过程中。目前不乏对油菜籽原料[15]及其加工工艺[16]的研究,如彭洁等[3]研究发现对浓香菜籽油制备工艺影响最大的是炒籽时间,并从浓香菜籽油中检测到69种风味物质。但关于油菜籽不同炒籽工艺条件对低芥酸浓香菜籽油中风味物质的影响研究较少。本文对低芥酸油菜籽进行炒籽,研究不同炒籽温度、炒籽时间、入炒水分条件下浓香菜籽油中风味物质的变化趋势,探究不同炒籽工艺对油菜籽中硫苷降解反应和美拉德反应的影响,以期为浓香菜籽油风味的深入研究提供基础数据。

1 材料与方法

1.1 实验材料

低芥酸油菜籽,中粮粮油工业(黄冈)有限公司提供。

正己烷、甲醇,色谱纯,美国 Thermo Fisher 公司;2-甲基-3-庚酮,美国 Sigma 公司;氢氧化钾、氯化钠,分析纯,国药集团化学试剂有限公司;氦气(纯度 99.999%),法国液化空气集团。

Agilent7890B-5977B气相色谱-质谱联用仪,美国安捷伦公司;固相微萃取器手柄、30/50 μm DVB/CAR/PDMS萃取头,美国 Supelco公司;ODP 3嗅闻装置,德国 Gerstel公司;AR323CN 电子天平,美国奥豪斯公司;HHS电热恒温水浴锅,上海博讯实业有限公司医疗设备厂;NPL-304G 炒籽机,韩国NPL公司;KOMET CA59G 螺旋榨油机,德国Komet公司。

1.2 实验方法

1.2.1 油菜籽中芥酸、硫苷含量的检测

参照GB 10219—1988检测油菜籽中芥酸含量,参照NY/T 415—2000检测油菜籽中硫苷含量。

1.2.2 低芥酸浓香菜籽油的制备

称取2 kg低芥酸油菜籽于容器中,调节油菜籽水分,于炒籽机中在一定炒籽温度下炒籽一定时间,然后经螺旋榨油机压榨,所得原油经过冷却、过滤,得到浓香菜籽油。

1.2.3 挥发性物质测定

1.2.3.1 样品前处理

采用手动固相微萃取(SPME)技术对菜籽油中的挥发性风味化合物进行提取。在20 mL顶空瓶中加入5 g浓香菜籽油样品,加入1 μL 41 mg/mL 2-甲基-3-庚酮作为内标,混合后密封。将样品置于55℃水浴中平衡20 min,之后插入固相微萃取纤维头顶空吸附40 min,待吸附结束后,将萃取头插入气相色谱仪进样口,于250℃下解吸5 min。

1.2.3.2 气相色谱-嗅闻-质谱联用(GC-O-MS)检测条件

气相色谱条件:DB-Wax色谱柱(30 m×0.25 mm×0.25 μm);升温程序为初始温度40℃,保持3 min,以5℃/min升温至200℃,再以15℃/min升温至230℃,保持3 min;载气为氦气,流速1.6 mL/min;进样口温度为250℃;不分流进样。

嗅闻检测器条件:色谱柱接口温度220℃。

质谱条件:离子源种类为电子轰击,电子能量70 eV,传输线温度280℃,离子源温度230℃,四极杆温度150℃,质量扫描范围(m/z)40~250,溶剂延迟时间3 min。

1.2.3.3 化合物定性

通过GC-MS化学工作站处理,未知化合物与NIST 2020谱库进行匹配定性,对匹配度大于800(最大值为1 000)的鉴定结果予以报道。

1.2.3.4 化合物定量

通过GC-MS化学工作站处理,以2-甲基-3-庚酮作为内标,用内标法定量计算各化合物在浓香菜籽油中的含量。

1.2.4 感官评价

1.2.4.1 描述性分析实验

参考GB/T 16291.1—2012《感官分析选拔、培训与管理评价员一般导则 第1部分:优选评价员》组建10人的浓香菜籽油评价小组,并确定菜籽油感官描述词、定义及评分标尺。在标准的感官评价测试环境下,要求评价员对随机编号的样品进行描述打分,分值范围为1~15分,其中1~5分代表风味强度较弱,6~10分代表风味强度中等,11~15分代表风味强度较强。

1.2.4.2 喜好度测试实验

召集60名消费者,在标准的感官评价测试环境下,对随机编号样品进行嗅闻测试,并根据对每个样品的喜好程度打分,分值范围为1~7分,其中1分代表“非常不喜欢”,2分代表“比较不喜欢”,3分代表“有点不喜欢”,4分代表“一般”,5分代表“有点喜欢”,6分代表“比较喜欢”,7分代表“非常喜欢”。消费者喜好度为给样品评分为“喜欢”的消费者人数占测试总人数的比例。

1.2.5 数据处理

采用 Excel 2019进行数据处理,采用XLSTAT进行主成分分析。

2 结果与讨论

2.1 油菜籽原料中芥酸及硫苷含量

经测定,油菜籽中芥酸含量为0.073%,硫苷含量为25.39 μmol/g,符合NY/T 415—2000规定中一级低芥酸低硫苷油菜籽的定义(芥酸含量≤3.0%,硫苷含量≤35.0 μmol/g);所得浓香菜籽油中芥酸含量低于3%,符合GB/T 1536—2021中规定的低芥酸菜籽油的定义。

2.2 不同炒籽工艺对低芥酸浓香菜籽油风味物质的影响

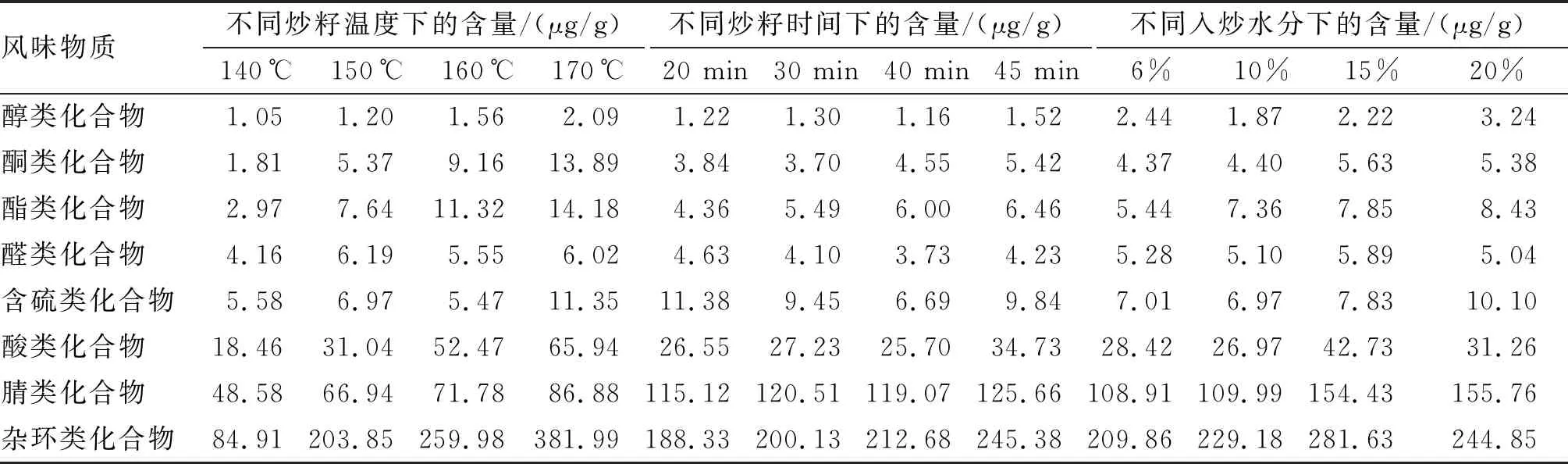

通过SPME-GC-O-MS从低芥酸浓香菜籽油中共检测到65种挥发性风味物质,不同炒籽工艺条件下浓香菜籽油的风味物质种类较相似,但含量存在明显差异。不同炒籽温度、炒籽时间、入炒水分条件下低芥酸浓香菜籽油中各类风味物质总含量见表1。

表1 不同炒籽温度、炒籽时间、入炒水分条件下低芥酸浓香菜籽油中各类风味物质的总含量

由表1可知,随炒籽温度升高,醇类、酮类、酯类、酸类、腈类、杂环类物质总含量均有不同程度的上升,其中杂环类物质增加最多,总含量从84.91 μg/g增长至381.99 μg/g,增长了297.08 μg/g,占比从50.69%增长至65.60%。杂环类物质是美拉德反应的重要产物之一,美拉德反应产物更多呈现烘烤香风味,随炒籽温度上升,杂环类物质总含量升高,浓香菜籽油烘烤香更加浓郁。

随炒籽时间延长,酯类、杂环类物质总含量均有不同程度的上升,其中杂环类物质增加最多,但总含量增长幅度不及炒籽温度实验,总含量从188.33 μg/g增长至245.38 μg/g,增长57.05 μg/g,占比从52.99%上升至56.64%,浓香菜籽油烘烤香更加浓郁。

随入炒水分升高,酮类、醛类、酸类、杂环类化合物总含量整体均呈现先上升后降低的趋势,在入炒水分为15%时,这些风味物质的含量最高,酯类、腈类化合物的总含量均呈上升趋势。酶降解是硫苷降解反应的重要途径之一,在水存在的情况下,油菜籽本身所含有的硫苷酶(又称黑芥子酶)会催化硫苷发生水解反应[17],生成不稳定的中间产物[18],水一定程度上能够促进酶降解反应的发生。腈类物质是重要的硫苷降解产物之一,随着油菜籽水分含量上升,低芥酸浓香菜籽油中腈类物质总含量整体呈上升趋势,浓香菜籽油刺激味更加突出。

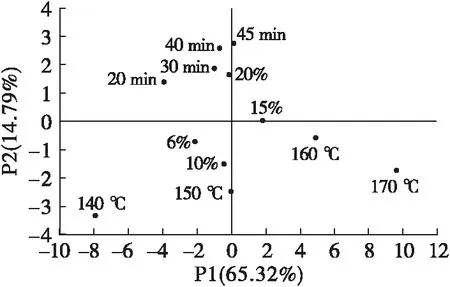

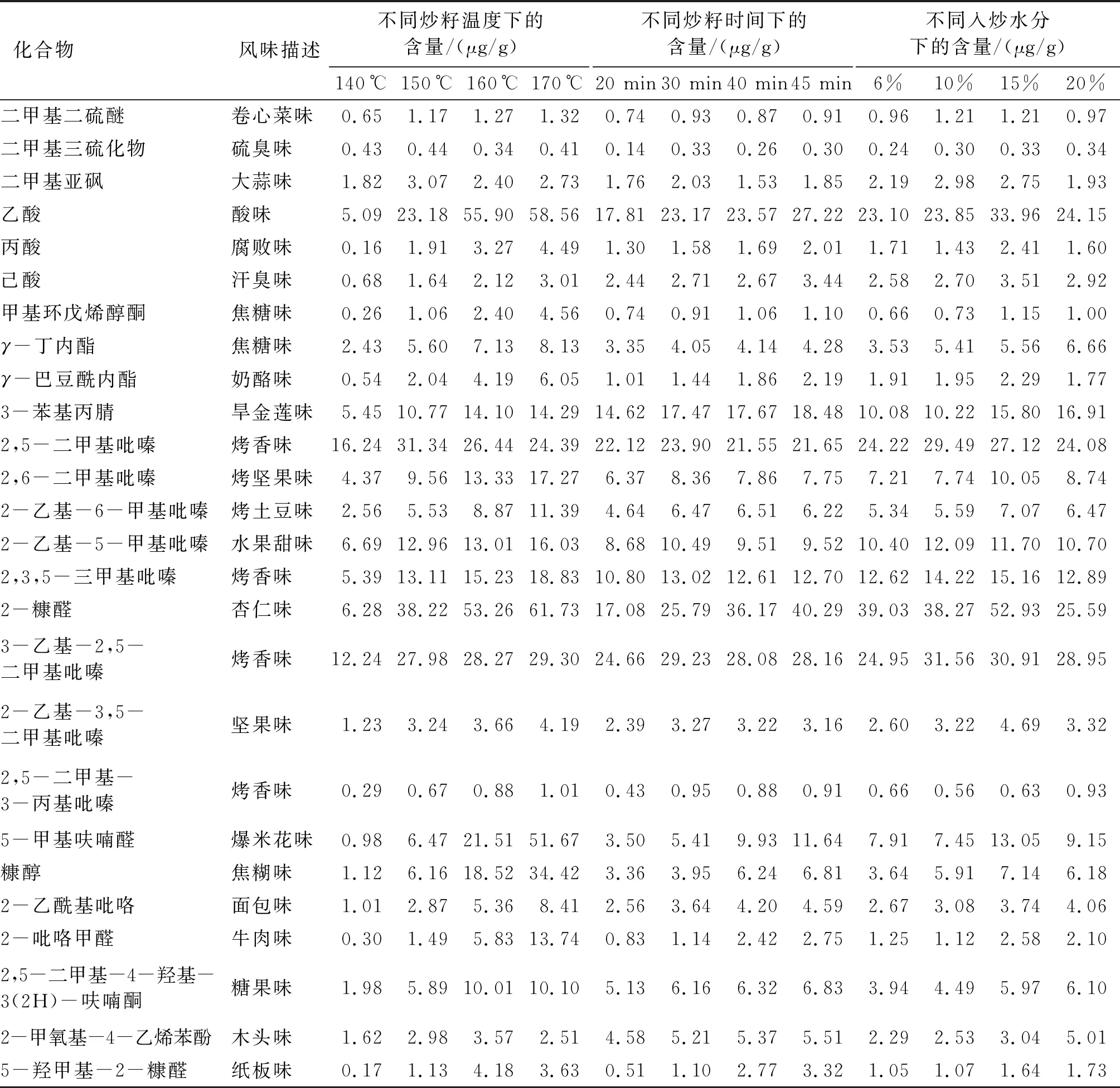

为了探究低芥酸浓香菜籽油中关键风味物质在不同炒籽工艺下的变化规律,采用SPME-GC-O-MS分析不同炒籽温度、炒籽时间、入炒水分条件下低芥酸浓香菜籽油中各关键风味物质含量,结果见表2。不同炒籽工艺条件下低芥酸浓香菜籽油风味物质PCA分析如图1所示。

图1 不同炒籽工艺条件下低芥酸浓香菜籽油风味物质的PCA分析

表2 不同炒籽温度、炒籽时间、入炒水分条件下低芥酸浓香菜籽油中关键风味物质含量

由表2可知:随炒籽温度上升,2-糠醛、乙酸、5-甲基呋喃醛、糠醇含量的增长幅度较大,2,5-二甲基吡嗪的含量在150℃达到峰值,随后逐渐降低;随炒籽时间延长,2-糠醛、乙酸、5-甲基呋喃醛、3-苯基丙腈含量的上升幅度较大,2,5-二甲基吡嗪、2,6-二甲基吡嗪、3-乙基-2,5-二甲基吡嗪含量呈先增后降的趋势,在炒籽时间为30 min时达到峰值;随入炒水分的上升,大部分风味物质的含量呈先上升后下降的趋势,分别在入炒水分为10%或15%时达到峰值,只有3-苯基丙腈、γ-丁内酯、2-甲氧基-4-乙烯苯酚等物质含量呈上升趋势。

由图1可知:通过比较PCA分析结果中各炒籽工艺点间相对位置,炒籽温度各点间相对距离较大,因此炒籽温度对浓香菜籽油风味的影响最大;而炒籽时间各点间相对距离较集中,因此炒籽时间的影响较小;入炒水分各点相对距离也较大,因此不同入炒水分条件下浓香菜籽油的风味差异较大。

2.3 不同炒籽工艺对低芥酸浓香菜籽油感官品质的影响

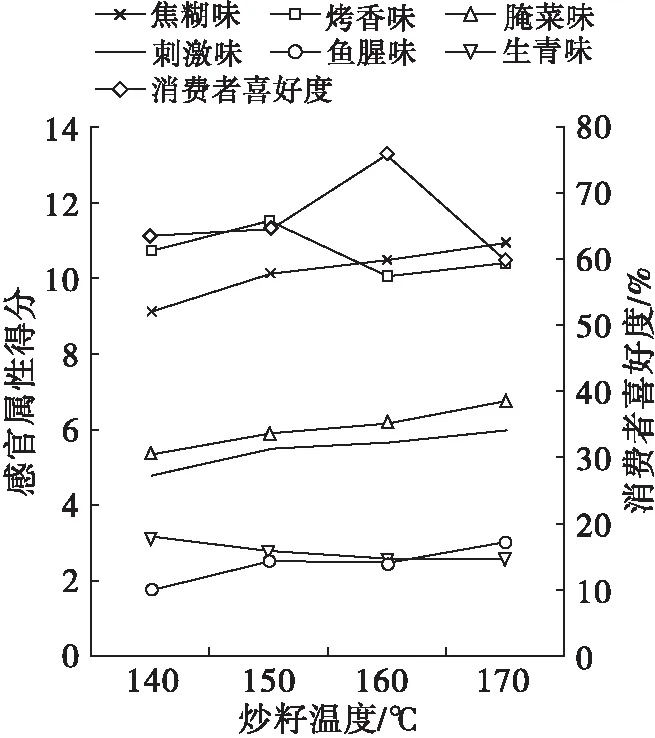

不同炒籽温度、炒籽时间、入炒水分条件下低芥酸浓香菜籽油的描述性分析及喜好度评价如图2所示。

图2 不同炒籽温度、炒籽时间、入炒水分条件下低芥酸浓香菜籽油描述性分析及喜好度评价

由图2可知,随着炒籽温度的上升,焦糊味、刺激味、腌菜味、鱼腥味的感官属性得分升高,生青味感官属性得分降低,烤香味先上升后降低,在150℃时烤香味感官属性得分最高。随炒籽温度的上升消费者喜好度先上升后降低,在炒籽温度160℃时消费者喜好度最高。

随着炒籽时间的延长,烤香味感官属性得分逐渐降低,焦糊味感官属性得分逐渐升高,腌菜味、刺激味感官属性得分在一定范围内稳定波动,生青味感官属性得分先升高后降低,鱼腥味感官属性得分整体上升。消费者喜好度随炒籽时间延长逐渐降低。随炒籽时间延长,样品中烤香味感官属性得分呈下降趋势,但样品中主要呈烤香味的杂环类物质总含量上升,说明风味物质间存在拮抗作用,且风味物质含量不同时所呈现的感官风味属性存在差异。

随着入炒水分的增加,烤香味、焦糊味、刺激味、鱼腥味感官属性得分在一定范围内稳定波动,生青味感官属性得分逐渐升高,而腌菜味感官属性得分呈逐渐降低的趋势;炒籽过程中加入水,消费者喜好度明显提升,入炒水分为20%时消费者喜好度最高。

3 结 论

低芥酸浓香菜籽油样品中共检测到65种挥发性风味物质,不同炒籽工艺条件下产生的浓香菜籽油的风味物质种类相似,但含量存在明显差异。随着炒籽温度上升、炒籽时间延长,低芥酸浓香菜籽油中杂环类物质的总含量逐渐上升;随着入炒水分的增加,菜籽油中杂环类物质总含量先上升后下降,入炒水分为15%时达到峰值,硫苷降解产物(含硫类化合物、腈类化合物)总含量逐渐增加。低芥酸浓香菜籽油主要呈现烤香味、焦糊味,此外还有腌菜味、刺激味体现。炒籽温度和炒籽时间与焦糊味感官属性得分成正比。炒籽过程中一定的炒籽温度和增加水分能够明显提升消费者喜好度。