“河决瓠子”在何处?

2022-08-04杜冠章

□杜冠章

黄河史上的千古疑案

汉武帝元光年间“河决瓠子”,是历史上的一个著名事件。关于这一事件的记载,见于《史记·河渠书》:“今天子元光之中,而河决于瓠子,东南注巨野,通于淮、泗。于是天子使汲黯、郑当时兴人徒塞之,辄复坏。……自河决瓠子后二十余岁,岁因以数不登,而梁楚之地尤甚……天子乃使汲仁、郭昌发卒数万人塞瓠子决。于是天子已用事万里沙,则还自临决河,沈白马玉璧于河,令群臣从官自将军以下皆负薪填决河……天子既临河决,悼功之不成,乃作歌曰……于是卒塞瓠子,筑宫其上,名曰宣房宫。而道河北行二渠,复禹旧迹,而梁、楚之地复宁,无水灾。”(《史记》)《汉书·沟洫志》也有相同的记载。这一事件因其灾害之重、历时之久、堵塞工程之艰巨,又因汉武帝作为封建帝王亲临黄河决口堵塞现场指挥、史家司马迁亲自加入负薪的行列而闻名于史册。

然而,这次著名的黄河大决口的“瓠子”究竟在什么地方?可惜《史记》和《汉书》都语焉不详。因为汉代白马县(今河南省滑县)有古黄河大堤瓠子堤,濮阳县(今河南省濮阳县)有自黄河流出的瓠子河,两县又同是汉代东郡属县,于是自古就有“白马说”与“濮阳说”两种说法。最早的分歧见于唐代学者颜师古对《汉书·武帝纪·元封二年》“瓠子”的注解:“服虔曰:‘瓠子,堤名也,在东郡白马。’苏林曰:‘在鄄城以南,濮阳以北。’”其中所引服虔说的“东郡白马”就是指白马县的瓠子堤,所引苏林说的“濮阳”就是指濮阳县的瓠子河。服虔和苏林都是汉魏之际的学者,他们的解释应是“白马说”和“濮阳说”最早的源头。

其后,北魏郦道元《水经注》力主“濮阳说”。《水经注·瓠子河》云:“(濮阳)县北十里即瓠河口也。……汉武帝元光三年,河水南,漂害民居。元封二年,上使汲仁、郭昌发卒数万人塞瓠子决河……于是卒塞瓠子口,筑宫于其上,名曰宣房宫,故亦谓瓠子堰为宣房堰,而水亦以瓠子受名焉。”《水经注》的记载一向被作为“濮阳说”的重要依据。近代以来,学者们和权威辞书如《辞海》《辞源》等皆主“濮阳说”。

然而,“白马说”也一直不绝于史志。《后汉书·王景传》:“昔元光之间,人庶炽盛,缘堤垦殖,而瓠子河决,尚二十余年不即拥塞。”唐李贤注:“瓠子堤在今滑州白马县,武帝元光中河决于瓠子,东南注巨野,通于淮、泗,至元封二年塞之也。”又《晋书·地理志》:“濮阳国,故属东郡,晋初分东郡置。统县四:濮阳(古昆吾国,师延为纣作靡靡之乐,既而投此水)、廪丘、白马(有瓠子堤)、鄄城。”这里把瓠子堤作为白马县的著名古迹,无疑是因为“河决瓠子”的缘故。显然《晋书》作者是主“白马说”的。又南宋潘自牧《记纂渊海·滑州》:“瓠子堤在(滑)州西南,汉武所筑。”又明修《河南通志》:“宣房宫,在滑县北固堤上,汉武帝塞瓠子堤,筑宫。”滑县现存元、明、清以至民初的历代地方志都有“河决瓠子”及瓠子堤、宣房宫遗址在滑境的记载,历代文人墨客对滑县瓠子堤、宣房宫的题咏、碑刻更是多不胜举。

近年来,在“濮阳说”声音独大、“白马说”渐趋式微的背景下,滑县文史爱好者仍引经据典,奋起力争,笔墨官司一时又热络起来。

汉鼎铭文揭开历史之谜

近来滑县文史爱好者发现,在西安市博物馆馆藏文物中有一件青铜汉鼎,它的出现,破解了黄河史上发生于两千年前的一桩疑案。

这件汉鼎名“上林宣曲宫鼎”,收藏于西安市博物馆,著录于《陕西金文集成》。据刊载于《考古》1963年第2期的西安市文物管理委员会《西安三桥镇高窑村出土的西汉铜器群》一文介绍,此鼎出土于1961年,出土地点属汉代上林苑一处宫观所在地,一同出土的共有22件铜器,均属上林苑旧物。可贵的是,这22件文物中有21件有铭文,因此具有重要的史料价值。

◇ 宣曲宫鼎

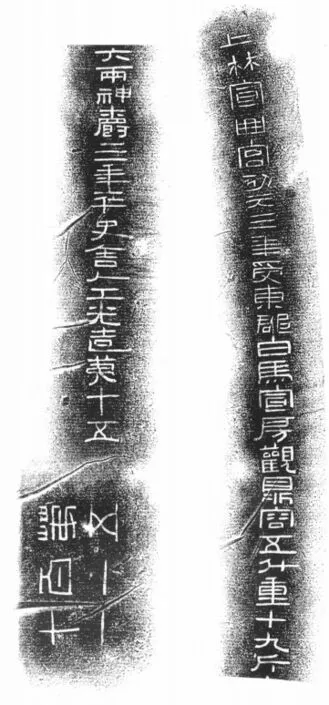

◇ 宣曲宫鼎铭文拓片

这 件“ 上林宣曲宫鼎”,口沿下方有铭文:“上林宣曲宫,初元三年受东郡白马宣房观鼎,容五斗,重十九斤六两,神爵三年卒史舍人、工光造。第十五。第五百一十一。”据西安市文物管理委员会考定,这47字铭文并非一次所刻:“铭文‘东郡白马宣房观……第十五’29字铸器时原刻,余铭系调至上林苑之后补刻。”这里对这段铭文稍加解释:“上林”即上林苑,是汉代园林建筑,汉武帝刘彻于建元三年(公元前138年)在长安郊外秦苑旧址上扩建而成。“宣曲宫”即上林苑中的宫观之一。“初元”是汉元帝年号,“初元三年”即公元前46年。“东郡”是汉郡名,约今河南省东北部和山东省西部部分地区,治濮阳。“白马”是东郡属县名,即今河南省滑县的前身。“宣房观”是一座宫观建筑的名称。“容五斗”意即鼎的容量为五斗(约当今16.9斤小麦的体积)。“神爵”是汉宣帝年号,“神爵三年”即公元前59年。“卒史舍人”是汉朝官府小吏的名称。“工光”意思是铸鼎工匠名“光”或姓“光”。由此,我们可以知道该鼎的来龙去脉:它原是东郡白马县宣房观陈列的礼器,铸造于汉宣帝神爵三年,至汉元帝初元三年,为了充实上林苑的文玩器物,被征调至宣曲宫陈列。它在宣房观的器物编号为第十五,在上林苑的器物编号为第五百一十一。

宣曲宫鼎亦即宣房观鼎的出现,终于可以解开这个秘密。从宣曲宫鼎铭文不难明白,这个鼎本是宣房观中的旧物,本来应该称作“宣房观鼎”的。据学者考证,宣房观就是《史记·河渠书》所言“卒塞瓠子,筑宫其上,名曰宣房宫”那个“宣房宫”。因为秦汉时期人们常将宫、观连用,指称专供帝王游憩的楼台。如《史记·秦始皇本纪》:“(始皇)乃令咸阳之旁二百里内宫观二百七十复道甬道相连。”《后汉书·耿秉传》:“帝每巡郡国及幸宫观。”故宫、观可通用。而宣房宫是“河决瓠子”堵塞后建在瓠子堤上的,它就是“河决瓠子”的地标性建筑。铭文明明说宣房观(宫)在“东郡白马(县)”,则“河决瓠子”也必在“东郡白马”,即今河南省滑县,这就是确凿、唯一、不可能再有别解了。

对一段《汉书》文字疑义的破解

宣曲宫鼎亦即宣房观鼎,铸造于神爵三年,距宣房宫的建造即瓠子河决被堵塞的元封二年不过五十来年,距《史记》成书不过四十来年,比《汉书》成书还要早一百多年,其铭文的史料价值极其珍贵,是可与《史记》和《汉书》相印证的。

比如,《汉书·武帝纪》关于元光三年的记述是这么说的:“(元光)三年春,河水徙,从顿丘东南流入渤海。夏五月,封高祖功臣五人后为列侯。河水决濮阳,泛郡十六,发卒十万救决河。起龙渊宫。”(《汉书》)一直以来,关于这段文字的理解就大有分歧。

首先,这里的“河水决濮阳”说的就是“河决瓠子”这回事,古今部分学者就是据此而主张“河决瓠子”是在濮阳县的。这岂不与宣曲宫鼎所证明的河决瓠子在“东郡白马”相矛盾吗?其实这里所说的“濮阳”并非濮阳县。汉代的“濮阳”既是县名又是东郡郡治之名。当它被作为东郡郡治之名时,又往往被作为东郡的代称,成为一个大地名。古人惯言首府以概辖境,以大地名概称属地,至今而然,《汉书》记事亦往往如此。如曾于元光三年参与瓠子河决堵复工程的西汉名臣汲黯,故里本在白马县(其墓现存今滑县留固镇尖冢村,“尖”即“汲黯”之合音),而《汉书·汲郑列传》曰:“汲黯,字长孺,濮阳人也。”又,西汉末年王莽杀东郡太守翟义,收其部众之尸筑为“武军”(收敌尸封土而成的高垒),“濮阳、无盐、圉、槐里、 ,凡五所”。(《汉书·翟方进传附翟义传》)其中“濮阳”的一所就在东郡属下的白马县境(遗址今存滑县万古镇妹村)。因此,《汉书·武帝纪》元光三年“河水决濮阳”的“濮阳”只是对东郡的泛指,把发生在东郡白马县的“河决瓠子”说成“河水决濮阳”,二者并不矛盾。

进一步探讨就可以使这一真相更加清楚。《汉书·武帝纪》元光三年的文字原本记述的是发生于该年的四件事,即河水徙顿丘东南、封高祖功臣后、河水决濮阳、起龙渊宫。这四件事本来是互相独立、互不关联的,有人却把“河水决濮阳”与“起龙渊宫”联系起来理解,以为“河水决濮阳”就是决于濮阳县,而且在堵塞决口(虽然并没有成功)的同时还在那里筑起一座龙渊宫。岂不知这样理解是完全有违常理的。因为宫观是专为皇帝游憩和纪功所用的,元光三年汉武帝既没有到瓠子决口现场去,那一年堵塞决口也没有成功,无缘无故就建起一座龙渊宫,主事者有几颗脑袋敢冒此僭越之罪!其实,学者服虔早就指出:“(龙渊)宫在长安西,作铜飞龙,故以冠名也。”(《汉书·武帝纪》),原来龙渊宫根本不在濮阳。还有,北宋著名史学家刘也特别指出:“予谓救决河、起龙渊宫各自一事,非因救河且起宫也。”

岂知博学如郦道元,竟然也是这样误解《汉书》。他在《水经注·河水》中写道:“河南有龙渊宫。武帝元光中,河决濮阳,泛郡十六,发卒十万人塞决河,起龙渊宫。盖武帝起宫于决河之旁,龙渊之侧,故曰龙渊宫也。”关于这座“龙渊宫”不知郦氏说的是亲见还是传说,反正他是把塞决河与起龙渊宫看为一回事了。其实在紧接这段文字之后,他还援引了《汉书·王尊传》中东郡太守王尊守护“瓠子金堤”的事迹,那里明明说王尊守护的是白马县的“瓠子金堤”,因为为王尊向皇帝请功的正是“白马三老”,而郦氏硬是要把它当成濮阳县的瓠子河。可见郦氏是只知有濮阳县的瓠子河,而不知还有白马县的瓠子堤,一见“瓠子”二字就以为必是濮阳瓠子河了。

◇滑县张庄出土的汉代河工石,黄河博物馆藏

由于误解《汉书》的文字,不仅把“河决瓠子”由白马移到了濮阳,还导致濮阳后来果然就有了一座“龙渊宫”。这不仅《水经注》有记载(不管是作者亲见还是传说),清代官修地方志《畿辅通志》也有记载:“龙渊宫在开州(按即濮阳)西南。《汉书·武帝纪》元光三年‘起龙渊宫’。《州志》:‘在州南别驾里。’”对于这座言之凿凿的“龙渊宫”该如何解释呢?那就只能说:它是后世好事者因误解了《汉书·武帝纪》元光三年的文字,为附会之而建起的一座“山寨”建筑,如此而已。

瓠子堤遗址在今滑县城关镇苗固村西,是古黄河大堤的一段,虽经两千多年岁月的销蚀,至今地面仅剩不足百米的残迹,但坚硬的夯土层仍清晰可见。近年地下还不断有石、竹、木、梢、秸等汉代河工物料出土,成为那场惊心动魄的大事件的实物记录。“滑县瓠子堤遗址”已于2021年12月17日由河南省人民政府(豫政〔2021〕37号)公布为河南省文物保护单位。它以其倔强的身影向人们昭示着中华民族与自然灾害作斗争的壮举。