论非劳动生产要素与价值创造

2022-08-04陈义忠

陈义忠

(景德镇学院马克思主义学院 江西景德镇 333000)

马克思指出 “商品不能自己到市场去,不能自己去交换”。商品交换发生在某一特定时期,针对特定的参与者。在资本主义生产条件下,马克思劳动价值论中价值的实质是资产阶级在某一既定的社会生产条件下进行生产和交换,以实现占有无产阶级的剩余劳动达到资本增殖的目的。也就是说,马克思已经将非劳动生产要素的影响排除在外。目前学术界可能有一些不同的观点和看法,本文以蔡继明教授2001年在《理论视野》杂志发表的文章《再论非劳动生产要素参与价值创造》为学习研究对象,并适当借用其文章框架,对其部分观点和论证过程展开探讨学习,以期提高认识。

重新认识使用价值与交换价值和价值的关系

蔡继明教授在文章中提出商品价值是参与商品生产并且其变动会引起商品交换比例变化的因素。以“价值是生产商品所耗费的劳动”这一观点为例,对方可能是这样解读的:价值之所以是耗费的劳动,因为一方面如马克思指出的“各种商品体是自然物质和劳动这两种要素的结合”,劳动是商品生产不可或缺的重要因素,另一方面一般某商品中耗费的劳动量与该商品和其他商品的交换比例成正比,某商品生产中耗费的劳动量越大,一般能够换取其他商品就越多。也就是说耗费的劳动参与了价值决定。依照这种逻辑,“价值是生产商品所耗费的资本”或者“价值是生产商品所需要的土地”也就“理所当然”成立。毕竟资本和土地也是商品生产基本前提条件,而且一般某商品消耗的资本或占用的土地越多,能够换取的其他商品也就越多,这与生活常识是相吻合的。如此,除了资本和土地以外,几乎和商品生产相关的要素都满足这样的要求,都参与了价值创造且都应该理所当然地参与分配。所以,蔡继明教授文章认为马克思劳动价值论仅仅是诸多价值理论中的一种。这样解读可能对初学者会引发一定的误导,对价值的研究必须基于资本主义经济运动规律,回到马克思劳动价值论视域,立足于资本主义发展,这样才可能领悟价值的真实意蕴。

为什么价值是抽象人类劳动?马克思明确指出,劳动本身和生产资料都是商品生产所必备的,而生产资料由众多要素共同组成。确实如蔡教授所说“使用价值是一个多元函数”。从劳动、资本和土地的“三要素”到劳动力、土地、资本、企业家才能的“四要素”,再到“五要素”“七要素”“九要素”等等众说纷纭,相关利益方各持己见,各执一词。虽然资本家内部可能彼此喋喋不休或相互纠缠,但是资本主义作为一个运作了数百年的有机体,自然有其解决之道。马克思劳动价值论揭示了其中的奥秘:首先,是商品的二因素与劳动的二重性原理。基于不同的使用价值作为物的有用性无法直接比较,而商品作为劳动产品都蕴含了同质的抽象人类劳动,这就是价值质的规定性,价值质的规定性表面是同质的抽象人类劳动,但实际上是为了得到这些抽象人类劳动所支付的“宝贵的货币”,这对资本家来说是同质的。其次,资本家用社会平均劳动力抹去劳动者劳动能力的差异,用现有的社会正常的生产条件抹去不同部门资本质的差异,用社会必要劳动时间做尺度计量社会必要劳动量,这是价值量的规定性。至于各要素之间如何分配以及生产不同使用价值的部门之间以什么为依据进行交换,价值量的规定性已经给出答案,那就是社会必要、社会平均、等额资本获取等额利润的观点呼之欲出。

价值是怎样的抽象人类劳动?首先,商品价值中的抽象人类劳动是排除了非劳动因素干扰的抽象人类劳动。商品价值量是由社会必要劳动量决定的,而社会必要劳动是以现有的社会正常的生产条件为标准来衡量的。对具有社会平均性质的资本家来说,在土地、资本、企业家才能等等所谓非劳动生产要素方面是同质的,只是在量的方面因为部门不同而存在一定差异。其次,作为社会必要劳动量的抽象人类劳动在质上无差别,量由劳动延续的时间决定。这是因为劳动力被视为具有社会平均劳动力性质,而且在既定的生产条件下,以社会平均的劳动熟练程度和劳动强度下被耗费;也就是说,一个具有社会平均性质的劳动力,无论他在哪个部门从事商品生产,可以假设他在相同时间内的体力和脑力耗费量都是一样的。当然,这一点如果和现实联系在一起,可能在理解上有一定的难度。马克思提醒我们,“分析经济形式,既不能用显微镜,也不能用化学试剂,二者都必须用抽象力来代替”。最后,资本家对商品中抽象人类劳动的量并不感兴趣,真正在意的是为了得到这些抽象人类劳动需要支付多少货币以及能否得到同等甚至更多回报,而这蕴藏了资本主义生产的秘密。

同一部门内部不同的生产者与价值创造

蔡教授文章此部分回到马克思劳动价值论,基于一般意义上的劳动生产力与价值量成正比原理,认为“劳动生产力较高的生产者的同量劳动创造了较多的价值”,而作为劳动生产力重要组成部分的科学技术、组织管理、资本和土地等非劳动生产要素自然参与其中,功不可没。对此,可以从部门社会劳动生产力和部门个别劳动生产力两个方面展开分析。

首先,马克思在《资本论》中确实指出 “劳动生产力越高,生产一种物品所需要的劳动时间就越少,凝结在该物品中的劳动量就越小,该物品的价值就越小;相反地,劳动生产力越低,生产一种物品的必要劳动时间就越多,该物品的价值就越大。可见,商品的价值量与体现在商品中的劳动的量成正比,与这一劳动的生产力成反比。”但是,一方面马克思劳动价值论中价值量确定的预设条件是在现有的社会正常的生产条件下,具有社会平均生产力性质的部门内部的资本家在科学技术、组织管理、资本和土地等所谓非生产劳动要素方面被视为既定的、无差别的,也就是说不考虑它们的变动,价值反映了资本之间平等竞争的向心力。同时,“商品不能自己到市场去,不能自己去交换。”交换是发生在某一特定时刻,对于某些特定的资本家而言的。科学技术、组织管理、资本和土地等非劳动生产要素的变动已经涉及到社会生产条件的变化甚至意味着时代的变迁。社会发展是渐进的而不是突变,非劳动生产要素的变动不可能只作用于某一个部门,只是单方面对某商品与其他部门商品的交换比例造成影响。对此,马克思早已告诉我们,“商品的价值量和这个价值量的相对表现同时发生的变化,完全不需要一致”。这要求我们在理解价值的时候必须把握绝对运动和相对静止的关系。

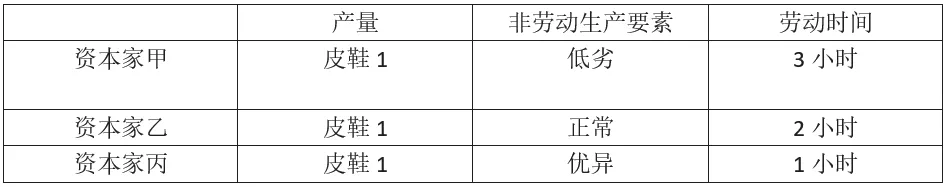

其次,同一部门内部,劳动生产力特别高的个别生产者能否在同一时间内创造更多价值?一般政治经济学教科书认为,生产同一种商品的不同生产者由于生产的主客观条件的差异,导致生产单位产品的劳动时间是各不相同的,但是特定的社会历史阶段,所谓科学技术、组织管理、资本和土地等非劳动生产要素对具备社会平均生产力的大多数资本家来说是基本相同的,特别优异和特别低劣的是少数。如表1所示,假设资本家乙代表该行业社会平均生产力,也就是说在具备社会平均性质的非劳动生产要素情况下,每双皮鞋平均需要吸收2小时雇佣工人的劳动,支付2小时的工资。对资本家甲和丙来说,他们总共生产出两双鞋子,以资本家乙的生产条件为基准,得到社会承认的价值总量是一定的(表现在能够交换到的其他商品数量是一定的,比如说一双鞋子换一件上衣,两双鞋子总共只能换两件上衣)。资本家丙凭借其优异的非劳动生产要素换到的越多,留给甲的就越少。皮鞋的价值量不是通过自身而是通过与其他使用价值的交换比例来体现的,如此试问非劳动生产要素从整体而言,创造的价值又在哪里?3双皮鞋能够换到4件甚至更多上衣吗?这又要求我们在理解价值的时候必须把握一般和个别的关系。至此,从作为调节价值或价格运动规律的价值这一逻辑起点出发,价值定义的理论预设排除了非劳动生产要素导致社会生产力变动的影响,而非劳动生产要素导致的较高的个别劳动生产力也不能对改变作为整体的部门交换比例。

表1 示例资料一

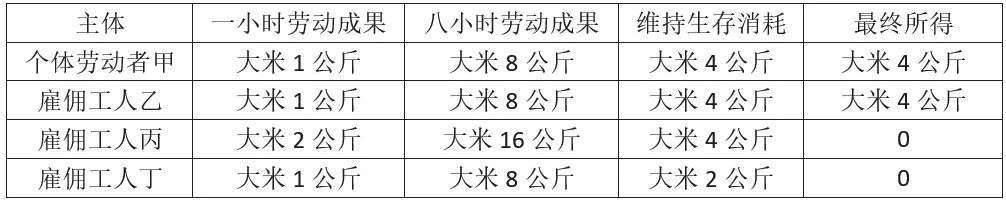

不过,同一部门中的商品生产对于进一步理解价值的实质有着极大的帮助。第一,同一部门的价值创造暴露了资本主义生产的秘密。资本主义工业化大生产脱胎于以生产资料的个体所有制和个体劳动为基础的小生产。因此,资本增殖的秘密如表2所示,分析如下:假设甲和乙两种生产情况中,在土地、资本、科学技术上的投入是相同的,甲和乙的以社会平均劳动熟练程度和强度进行劳动,结果是作为个体劳动者的甲可以得到4公斤大米的净所得,而乙所得扣除消耗净所得为0,剩余的4公斤大米被资本家占有。马克思论述了一个事实,雇佣工人的一部分劳动成果被资本家凭借生产资料所有权无偿占有。第二,同一部门的价值创造反映了价值是资本驱使和吮吸剩余劳动的游戏规则。假设乙代表生产大米的社会平均生产力,那就意味着投入一定量的等量资本在一定的相同强度下驱使雇佣工人,并获得相同的剩余劳动即案例中的4斤大米,这是资本家之间的一种默契。如马克思在《资本论》开篇即指出 “资本主义生产方式占统治地位的社会的财富,表现为‘庞大的商品堆积’”。大大小小的资本家必须要有一个共同遵守的游戏规则,这对于资本主义社会的静态稳定至关重要。第三,价值以平均为游戏规则,注定被打破。当雇佣工人丙所属的资本家通过提高对工人劳动的压榨强度以获得更多,这不仅是对游戏规则的一种破坏,而且直接侵犯了其他资本家的利益:在其他部门社会生产力不变时,大米能交换的其他使用价值的量是一定的,丙所占的份额越多,留给其他资本家的就越少,或者雇佣工人丁所属的资本家,通过克扣工人牟利,但实际上也违背了同等驱使雇佣工人的原则。即使如此,雇佣工人丙和丁所属的资本家依然会继续坚持,价值表现出资本之间的离心力。而对于具有社会平均性质的资本家乙来说,如果不希望在资本的游戏中被淘汰,只能效仿——提高对劳动的压榨强度或者更多地克扣工人,而雇佣工人“像在市场上出卖了自己的皮一样,只有一个前途——让人家来鞣”。

表2 示例资料二

不同生产部门之间与价值创造

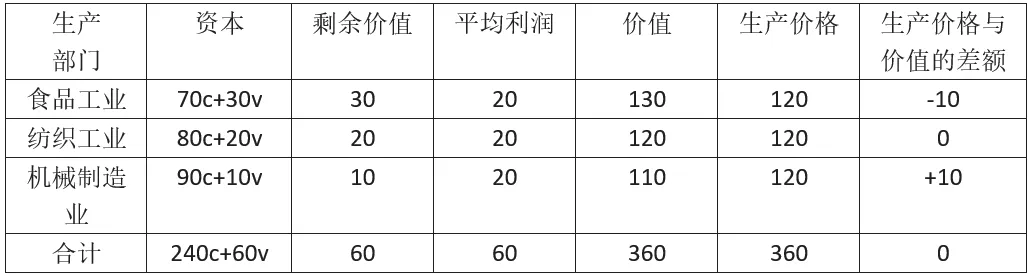

蔡教授文章在此部分提出“价值从本质上所反映的并不是同一部门生产内部的关系,而是不同部门生产者之间的分工交换关系”,同时认为“真正困难在于说明,就不同部门而言,非劳动生产要素是否参与价值决定”。对此,借助马克思对价值转化为生产价格的论述(见表3)逐一进行学习研究。

表3 生产价格和价值

第一,非劳动生产要素不参与不同部门之间的价值决定。按照蔡教授文章逻辑,某要素参与价值决定意味着其对交换价值会产生影响,表3中不同部门生产者之间商品生产及如何交换可简述如下:首先,是预付资本分配的初始条件。马克思认为,资本家的预付资本一部分用来购买生产资料,剩余的用来购买劳动力。例如表3中,假设各部门资本家分别投入100单位预付资本,因为各部门实际生产状况的不同,导致非劳动生产要素和劳动力要素的配置也各不相同。其次,是部门内部约束条件。食品工业内部平等的要求是某一特定预付资本中平均70%用来支付非劳动生产要素,平均30%用来支付劳动力,然后用平均的强度来驱使雇佣工人,平均获得相当于劳动力支出100%的剩余劳动收益,纺织工业和机械制造业亦是如此。这里需要高度重视的是:一方面,不同部门之间的“平均绝对劳动耗费”是无法比较的。社会必要劳动时间概念能够产生一个直观感觉,就是“等量劳动换取等量劳动”,毕竟在生产同一使用价值的部门,在同样的生产条件、平均劳动熟练程度和劳动强度下,同样时间内体力和脑力的耗费可以认为是相同的。但是,现有的技术条件下无法对不同部门之间劳动者体力和脑力的耗费进行精确度量,各部门之间的生产不同,不可能使工人在平均的劳动熟练程度和劳动强度下劳动,从而绝对劳动量相同;就现实而言,各行业工人工资水平的差异,一定程度上反映了劳动量的差异。另一方面,不同部门之间的“平均绝对劳动耗费”也无须比较。对各部门的资本家来说,只要做到在部门内部按照平均水平雇佣工人就可以了,因为用来购买劳动力的货币量及其收益是可以直接对比的,雇佣工人的体力和脑力耗费对资本家来说无关紧要。最后,从表3中很明显可以看出,不同部门所生产的不同使用价值的交换比例不是由价值决定,而是由生产价格决定,而且交换比例只和投入资本总量有关,与非劳动生产要素无关。只要把握价值的实质,这些是不难理解的。

第二,价值本质反映的是资本家共同瓜分无产阶级剩余劳动。如表3所示,假设食品工业的资本家用30单位的货币资本购买劳动力,其商品中实际蕴含了30c+30m即60单位的社会必要劳动量,但是得到其他资本家承认的只有50单位。食品工业所属的雇佣工人的社会必要劳动量虽然在资本的游戏中被打了折扣,但其体力和脑力耗费是真实存在的。同样,对机械制造业的雇佣工人来说,虽然该部门生产价格高于实际价值,但是他们得到的依然是以10单位的货币工资。此外,从表3可以看出在预付资本投入相同的情况下,资本家宁可选择在非劳动生产要素方面投入更多,一方面利润率是一样的,不影响资本家实现资本增殖,另一方面如学者代宏霞(2020)研究指出的,非劳动生产要素中的如机器设备可以占有补充劳动力、不间断生产和提高运行强度。这就是马克思所指出的资本可变部分相对减少规律。可变资本投入相对减少,那么工人所得也只能相对减少,这进一步加剧了生产无限扩大的趋势与劳动者有支付能力的需求相对缩小的矛盾。这为“资本主义必然灭亡、社会主义必然胜利”观点的提出奠定了现实和理论基础。

结语

通过上述分析可以看出,资本主义生产条件下,价值的实质是资本驱使和吮吸剩余劳动的游戏规则。马克思劳动价值论架构中价值的定义,已经将所谓的非劳动生产要素视为既定的整体,不考虑其影响或作用。这是基于资本主义经济运行的客观规律以及马克思劳动价值理论的科学性,并不仅仅是因为马克思作为无产阶级代言人的特定立场。

社会主义市场经济中,价值反映的是不同的利益主体平等交换劳动产品的一种机制。首先,价值反映了社会生产力的发展状况。为了满足人民对美好生活的向往,需要尽可能减少商品中耗费的抽象人类劳动,这实际上是使一定的生活资料的耗费能够生产出更多的使用价值。其次,价值要求不断提高劳动者的综合素质。推动更多简单劳动向复杂劳动的转变,不仅是建设创新型国家的必然要求,也是提高劳动报酬的依据。再次,价值有利于社会资源的合理分配。淘汰那些劳动效能低下的企业,在我国正处于并将长期处于社会主义初级阶段的国情下有着特殊重要的意义。最后,非劳动生产要素的数量和质量直接影响使用价值亦即社会财富的生产。从上述层面理解,允许非劳动生产要素参与分配是合情合理合法的事情,没有必要一定要在理论上“创新”或“突破”,否则结果可能适得其反。