《英烈春秋》三种传本考索

2022-08-02陈雪冰

陈雪冰

(内蒙古察右前旗 旗委办,内蒙古 察右前旗 012200)

“英烈春秋”是我国传统说部中流播范围及影响最广的一种,至晚自元代开始,此故事逐渐凝定为多文字、多体裁且数量众多的文本。对此,笔者已在《说部“英烈春秋”传本汇录》[1]一文中详为梳理,由该文可知,现在已知“英烈春秋”的文本,非汉文本的祖本为汉文本;汉文本中,又以东二酉堂本、首图本(此两种为鼓词本)与木鱼书本因篇幅较大、时间较早、叙述较细致、情节较完备而最为重要。但限于篇幅,尚有几个必须回答的问题未能在该文论述,即两种鼓词文本是否为艺人演述实录?三种文本的文本来源为何,其间是否有关联?如果有,是何种关系?本文将对此作出论证。

一、两种鼓词文本考索

综合蒋丹《清京都东二酉堂刊〈英烈春秋〉鼓词研究》①以下简称“蒋文”。提到的东二酉堂本的一系列情况,不难看出,此文本经过了一定的编辑和加工。当然,这个“编辑”“加工”工作未必是由东二酉堂完成的,也许东二酉堂接到的稿本就是现在看到的样子,也许东二酉堂也是翻刻自他本,由于文献阙如,目前尚无法指实。至于蒋文认为“此书原先应是来自说唱艺人笔录之本”[2]22,作者既未给出逻辑严密的论证,又无过硬的证据,甚不足信。

《中国鼓词文学发展史》中说:“亦有一部分是喜好说唱鼓词的达官显贵派专人过录、整理盲艺人的说唱内容,这一部分通常以手抄为主,其抄录目的不是销售,而是供主家阅读消遣(如《车王府曲本》)”[3]174,“(车王府所藏)这些鼓词小说应是由一些王府选派的秀才或识字人员直接过录盲艺人口传的说唱内容”[2]219。但问题是,不论是被反复强调的文本来源——“盲艺人”,还是文本的记录方式,作者都未能举出扎实的证据证成己说,不免令人心存疑虑。那么,首图本的文本是直接来自艺人口述、即时记录艺人演说实况的耳录本吗?是未作加工修饰,呈现了艺人说唱的原始形态的文本吗?当然不是!

第一,写手即时记录艺人演述语句的做法,不具有可操作性。首先,艺人大多是保守的,民国时云游客②今日通常认为“云游客”即民国时评书大家连阔如,但笔者尚存疑虑,未敢深信。但不论其人为谁,其深谙旧时各种江湖行业(包括说书业)内幕,则毫无疑义,故其说足可采信。在《江湖丛谈》中说:“早年的艺人将艺业看的很重,虽是自己徒弟,亦不肯倾囊而赠。艺人的艺术在早年是不公开呀!”[4]166“江湖的人常说‘宁给十吊钱,不把艺来传’。别人要花他多少钱都能成,可是要学他的本领,那可就难了。”[4]390“敝人曾听艺人老前辈说过‘能给十吊钱,不把艺来传;宁给一锭金,不给一句春’。由这两句话来作证,江湖的老合们把他们各行生意的艺术看得有泰山之重……江湖艺术是不能轻传于人的”[4]1-2。所以极少有艺人会允许他人记录自己赖以为生的书目以牟利。其次,首图本《英烈春秋》逾百万字,车王府藏鼓词写本总计有数千万字。这般体量的文字,如果都是写手暗中记录下来的,却又能不被艺人发现,那简直是不可想象的极端工程!更何况,首图文本展现出的条理分明、语序畅达、鲜少废话繁言和重复语句的表达水准,是口语表达和实际表演中极难达到的,即便艺人也不例外。也就是说,首图本的文本至少是经过编辑、整理的整理本,绝非艺人的表演实录。

至于首图本中不时可见的“听书的列位想理”“听书的列位有所不知,且听愚下言来”“请问听书的列位,在下说哪一国好呢?再没一张口说三下里的话的道理,少不得说了一处再说一处,没说把三国事情连在一处说”“抄录书,不同野史,总要剪断,不叫听书的亲友絮耳”,这类语句很容易使人误以为此文本是即时记录艺人演说实况的耳录本。其实,类似文字说明不了任何问题,因为任何人都可以模仿说书人的口吻写出这样的话语。

第二,《中国鼓词文学发展史》认为:“车王府藏曲本的抄本是经二次整理而成的一种曲艺文献,第一次是零散搜集购买并整理过录,第二次是制定统一规格再次整理录写”[3]219。遗憾的是,目前尚未见到可以证实此说的证据。不过,车王府所藏某些鼓词是“经二次整理而成”却不假,但绝不是上述这种“二次整理”。

事实上,首图本与北大本的制作规格渊源有自:这种规格既与东二酉堂本一致,也与清末北京地区制作的许多木刻或手抄唱本的规格一致,如清代北京馒头铺租赁唱本的规格“都是长二六公分,宽一二公分的细长的本子……每本叶数的分量都是在二十以上,三十以下”[5]。首都图书馆藏车王府旧藏《回龙传》与双红堂藏文艺斋抄本、傅斯年图书馆藏集雅斋抄本,日本双红堂藏文艺斋抄本《桃花记》与台湾傅斯年图书馆藏永隆斋抄本、鸿吉号抄本,规格亦如此。尽管目前尚不清楚写本与刻本何以遵循着相同的制作规格,以及二者在这方面是否存在因袭、仿照关系,但这至少说明,制作写本时,执事者做过一定的安排规划。这种规划不可能仅针对纸页,而是必然会涉及文本。因为不对文本语句做一定的规划,就不足以保证在每页行数、字数一定的情况下,还能严格地执行上述抄制规格。反之,设若首图本是说书艺人的演出实录,显而易见,艺人极难保证自己演说的语句字数能恰好符合既定的抄制规格,并能恰好形成十分规整的体量。也就是说,首图本的文本实际上也经过了加工、修整。

以上,只是据事理与文本形制作出的推断,还需在文本内部找到更切实的证据。

首图本中有一个很有价值的抄写错误:“只见一道红光直光直扑公主而来四位黄金力士把燕丹公主接往翠云山去了红光直扑公主来向来四位黄金力士把燕丹公主抬往翠云山去了红线”[6]248。有意思的是,写手显然注意到了这一错误,但他没有将错句勾去,而是将此句后面的文字尽量缩小字符间距挤在一起。这显然是写手从某个文本誊抄时抄错了,为了使余下的文字不至溢出而破坏底本提供的规范形制而做出的弥补动作。于是可知:一,首图本绝不会是直接记录自艺人口述的文本,因为记录艺人口述内容时,绝不可能造成上述形式的错误;二,首图本一定抄自某个文本,这个文本的形制一定与首图本相同,否则,抄制此页的写手就不必如此费心费力了。

对第二点判断,还有一个旁证。首图本中有这样一句唱词:“胡头调儿好得很,岔曲儿,尖团字板分得清。胡琴拉的是寄〔生①“生”字原阙。〕草”[6]425,“胡头调”是“马头调”之误,因为下句“胡琴拉的是寄〔生〕草”恰和“胡头调儿好得很”处在并列位置,写手遂误“马”为“胡”。综合上述种种迹象,似乎可以推定:在首图本之前,应该有一个类似规格的抄本,首图本誊抄自该本。

笔者在《说部“英烈春秋”传本汇录》中已说明,首图本是由不同写手合作抄成的[1]46。如果以上推测为真的话,那么此书极可能不是由各写手顺次接力抄写,而是将一书厘为若干部分,由数人同时开工写就。

此外,由蒋文所列北大本与首图本中个别文词稍异的情况可知[2]33-34,写手在抄写时,并非“复印”式地、严格地、一丝不苟地逐字套抄底本,而是有一定的灵活性——对个别字句有所增删、改动。这大概是由于此类文本只是消闲的娱乐读物,所以对所抄写文句之准确性并无严格要求,故写手漫不经心、随性而为,遂致如此。这在各种鼓词唱本中屡见不鲜,如鼓词《五毒传》刊本中“嘉靖爷把海瑞的参本看完,座上沉音,心中暗想,只因我朕隆重严嵩,海瑞心中不忿”[7]23,石印本作“嘉靖爷把海瑞爷参本看完,座下沉吟,心中暗想,只因我朕宠爱严嵩,海瑞心中不悦”[8]9,情况与蒋文所言一致。类似情形在《太平广记》《红楼梦》《聊斋》等书的各种抄本中亦时有所见。

二、三种文本的关系考索

现在以蒋文披露的东二酉堂的部分文本,与首图本及木鱼书的相应文字作一比对,择要如下(表1):

财务会计不仅能够提高企业的经济效益,同时对于企业的发展也能提供更多的活力源泉,在一定程度而言,财务会计是企业生存发展的命脉。所以发挥财务会计的作用是在经济管理中对经济命脉的深层次认识和了解,其对于保证企业发展评估的正确性有不可忽视的作用。

表1 三种文本部分文字对比① 因文字繁多,为节约篇幅,本表只保留四节较简短的文字,读者自可根据脚注标示查对省略内容。其中序号2、4所列文字,尚有删节,仅详列了行文所需文字。

续表1

续表1

续表1

续表1

续表1

据表1不难发现:(1)上述三本不但部分词句相同或相似,而且叙述方式明显一致。由于表1文字系随机节取,且选文分布尚较均匀,故从统计角度大致可以推定这种雷同现象并非偶见、巧合,而是全书皆然。这说明三本之间具有某种联系,其文字应当都源自某个文本。这个文本既可能是三本中的某一个,也可能是三本之外的某个本子。那么,据逻辑可推定:三本中,必然至少有两个文本可以溯源至同一底本——这个底本可以命之为“源头文本”。(2)不论在词句方面,还是在情节与具体叙述上,木鱼书文本、东二酉堂文本的亲缘关系更近,二本与首图文本较远,如表1序号1所示,木鱼书与东二酉堂本都是以事件发展的时间顺序叙述无艳赠木梳事,首图本则是用补叙的手法将此情节插在事后。序号2中,首图本有一节介绍高金定个人情况的文字,木鱼书与东二酉堂本并无;木鱼书与东二酉堂本都有梅香向高金定介绍情况的一大段繁冗文字,首图本则一言带过。序号4中,首图本说田丹夫妻躲入路旁“树林”,木鱼书与东二酉堂本皆作“松林”;首图本未交代陶金定定计的地点,木鱼书与东二酉堂本则说明是“来到营门”。序号7中,首图本未提吴国降将与韩、魏两国使臣事,未提封赐佟龙、佟虎、应国英、孟彩云、田忌事,未提金星以“幢帆宝盖”迎接三圣归天,木鱼书与东二酉堂本并有。

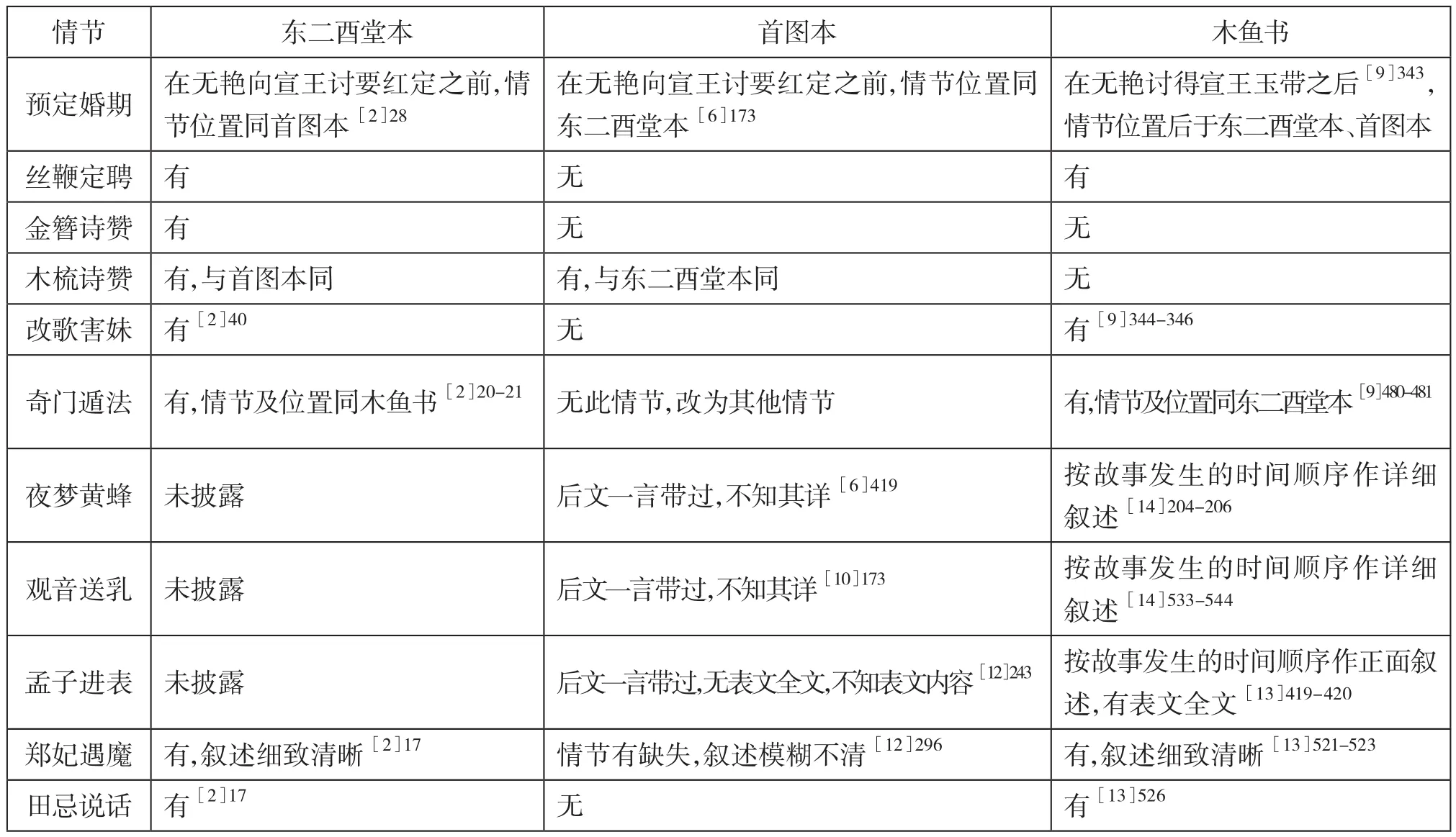

另外,三本尚有部分情节异同,择要比对如下(表2):

表2 三种文本部分情节对比

表2不但加强了上文“木鱼书文本、东二酉堂文本的亲缘关系更近,二本与首图文本较远”的判断,还可见:在故事情节上,东二酉堂本及木鱼书本是一种繁本,首图本是一种简本。所谓“繁”“简”只是情节多寡有别,共有故事及全书整体情节并无实质性出入。也就是说,此三种传本属于同一故事系统。如从故事情节的完备程度讲,东二酉堂本的情节最为丰富细致,而木鱼书本大致可补其缺失的部分。

那么,有没有可能,繁本是据简本增补而成的呢?就现有资料看,这种可能性几乎为零。如表1序号2所示,首图本有一节介绍高金定的文字,繁本反无,若繁本据简本增补而来,似乎没有理由将这一节要紧文字删去。又如首图本有:“我的主,记得西宫那一夜,圣驾梦见一窝蜂。那就是,赵国邯郸人共马,我的主,应在郯城受难星”[6]419,但全书并未出现这一情节,难知详情,木鱼书、影词①此“影词”指车王府藏影词《英烈春秋》,笔者在《说部“英烈春秋”传本汇录》中对其已有详细论述,可参看,此处不再赘述。则详叙了此情节;首图本唱词提及“忽然间,想起孟子表文语”[12]243,全书却从未出现过这个“表文”,亦不知表文内容,而木鱼书中却出现了表文的全文。再如,首图本提到“沐厨君就把员外孟洪赴宴,路过芦苇坑产龙池拾子,因膝下无儿,将田丹收为螟蛉,观音菩萨送乳……”[10]173,此本虽叙及孟洪拾子事,但情节简略,且无“观音菩萨送乳”的情节;木鱼书则用了五回多的篇幅详叙了这一段故事,并有“观音送乳”及首图本所无的情节①即木鱼书《钟无艳娘娘》第二集卷十“功曹托梦”“孟如拾子”“乐饮三朝”“观音点化”“密遣仙柬”“恭迎国母”诸回。[14]533-544;影词亦有类似情节,都较首图本完备且细致。凡此种种可证:上述内容只能是在制作简本时被刊落了,而不大可能是由繁本据本无其事的简本凭空臆补出来的。

综上,首图文本绝不可能是东二酉堂文本与木鱼书文本的底本,只可能是据某个传本而来的抄录本,其形成路径很可能是:某个源头文本在流变过程中,分化出数种文本,其中一支衍化为首图本(亦即北大本)。进一步说,不论是首图本还是北大本,他们与源头文本之间,应该还有至少一个中间本,这个中间本直接改编自源头文本。以事理推想,这个中间本应该是制作这种鼓词写本书坊的自留底本,它才是对外发售的抄本的最直接的母本,书坊对外发售的抄本(如首图本、北大本)即过录自这个中间本。

从源头文本到首图本的流变过程中,某个环节的制作者有意识地对底本做了一定的删改与编辑,于是造成上述的情节位移与情节缺失。其实,在首图本文本内部,也明确提示过此文本存在删节行为,那就是文中不时可见的“抄录减断”“抄录之书,总要剪绝为妙”“抄录书,不同野史,总要剪断”“抄录传不同古人词,总要减断”,比如表1序号2中,首图本在“梅香禀报情况”的位置处注明:“此书总要剪断”,从而将一大段繁冗文字省去。

从表1序号2、7还可以看出,东二酉堂本与首图本存在说白与唱词互易情形——同一段内容,一本中为说白,另一本则作唱词。上文已经证明,这两个文本实出自同一源头文本。这说明,此二本中,至少有一个文本的说白及唱词实为由某人改写自源头文本。又因首图本是一简本,且东二酉堂本不太可能出自首图本,则可由逻辑推出,至少首图本应该是个改写本。如果此论为真,就更强化了上文的论断:即便源头文本为艺人口述实录,但首图本的说白和唱词,都已经过一定程度的改写、加工、修整,从而与源头文本绝不相同。它应该被认为是个案头文本,而绝非直接来自艺人口述、即时记录艺人演说实况的耳录本,更不是未作加工修饰、呈现了艺人说唱的原始形态的文本。也就是说,首图本与木鱼书《钟无艳娘娘》的成书过程、文本性质十分相似。

因此可以说,首图本的文本价值其实并没有某些学者想象得那么高。事实上,车王府旧藏写本鼓词中,至少《封神榜》《左传春秋》《走马春秋》《锋剑春秋》《三国志》《西游记》等数种,皆是如此。

有必要说明的是,尽管《英烈春秋》的两种鼓词本都是整理本,但笔者绝不否认其某些故事及部分情节架构来自书曲艺人,至于其文句,却绝非艺人表演实录,而是基于某一个或几个底本整理、改编而来。此二本与艺人实际表演的关系,譬如《龙图耳录》《三侠五义》《七侠五义》之于石玉昆的实际表演。木鱼书《钟无艳娘娘》恰好又是这种情形:其文本是文人(闲情居士)据《英烈春秋》的某种传本改编而来的,但故事本身来自艺人。而闲情居士写出的文本,又在客观上为其他艺人提供了演出脚本。

由于不知道首图本与东二酉堂本文本产生与制作出版的确切时间,故无从判断其与木鱼书本孰先孰后。但可以肯定的是,首图文本必然不可能改编自木鱼书无疑:因为首图文本与东二酉堂文本存在明显的雷同现象,若首图文本从木鱼书出,则东二酉堂文本必自首图本出,而上文已经证明,首图文本并非东二酉堂文本的底本。

东二酉堂文本有无可能改编、扩充自木鱼书呢?由于目前披露的东二酉堂文本尚少,故难以作出精准的判断。就已知资料看,木鱼书文本从情节到叙述语言,都甚简略于东二酉堂本,如果说后者仅据木鱼书的十几个字就扩充出了一大段细腻的文字(见表1),似乎有点不可想象。而且产生于乾隆时期的庚辰本《红楼梦》脂批表明,当时北京地区已经出现了敷衍钟无艳故事的鼓词,东二酉堂文本的作者似无须旁求于岭南的木鱼书。所以,东二酉堂文本自木鱼书出的可能性微乎其微。

首图文本和木鱼书文本有无可能是据东二酉堂文本删改而来呢?由于缺乏铁证及东二酉堂本披露不充分,尚难定论。不过应注意到,这三本之间也存在着某些歧异。比如表1序号7,木鱼书叙述三圣归天时,提到“白莲圣母来相送”,但东二酉堂本与首图本都未出现这一情节。此情节是木鱼书自己增入的,还是别有所据?再如东二酉堂本提到三王带回吴国降将与韩、魏使臣,宣王封赐名单中有佟龙、佟虎、应国英、孟彩云、田忌,但首图本并无这些内容。是首图本出于某种原因有意删去,还是其所据底本中本无此事?又如,首图本提到蚂蚁穿九曲珠后,被钟无艳赐号“银锭”[10]95,木鱼书则说蚂蚁被封为“甜润大将军”[15]150;首图本中廉赛花的八个丫鬟为:碧桃、秋菊、夏莲、春梅、蕙云、兰云、巧云、翠云[6]402,木鱼书则作:春桃、夏莲、秋菊、冬梅、巧云、蕙云、彩云、瑞云[14]302;首图本说珍珠山败亡的齐将共八人:刘凤、田常、管虎、临淄正总戎、管虎、张决、邹文简、田章①原文即错出二“管虎”,无从订正。[10]106,木鱼书则说是七人:刘奉、田文、管虎、陈总戎、鲍高、王显、胡都能[15]176;首图本说参与金花会的八将是:陈忠、陈勇、薛芳、〔薛②“薛”字原阙。〕清、朱孝、杜勇、王义、郭成[10]262,木鱼书本作:陈忠、陈佑、薛芳、薛达、王考、杜勇、陈义、张万[15]520。由上文已知,这三本文字都源自某个底本,那为何会出现这种细节不一致的现象呢?以上实例是否足以排除“首图文本和木鱼书文本是据东二酉堂文本删改而来”的可能性呢?由于文献阙如,目前只能存疑。

但总体来说,木鱼书文本与首图文本即便不是从东二酉堂文本出,也是据此本所在的繁本系统中的某个文本改编而来的,而这个文本同时也影响了东二酉堂文本。也就是说,假使东二酉堂文本不是木鱼书与首图本的文本源头,那么,这三个文本就可以溯源至同一文本源头,这个源头文本一定比三本中最早形成的那个文本更早出现。

上述推理虽无罅隙,但问题是:实际中,当真有可能存在过这样一个文本吗?就已知资料看,虽无铁证,但有过这样一个文本的可能性极大。《英烈春秋》的已知传本中,早于上述三本且相距最近的,应该是《红楼梦》脂批提到的“近时鼓词”《钟无艳赴会》。另据李福清引述的蒙文本题注可知,至迟在清崇德年间,《钟无艳》已由汉文译为满文。以当时汉文书籍的制作与流播情况及蒙文译本的情况推测,似乎有理由认为,至迟在明朝后期,就已经形成了篇幅较大、首尾俱备的敷衍钟无艳故事的汉文文本了。虽然根本无法据此断定孰是鼓词、影词及木鱼书的文本源头,但似乎可以据此说:东二酉堂本、首图本与木鱼书都极有可能只是《英烈春秋》文本流变过程中的一个节点,而非源头本身。