非糖尿病人群的长期空腹血糖变异性与心脑血管事件的相关性

2022-08-02穆瑞娲朱辰蕊杜鑫韩旭汪国栋陈朔华林黎明李慧英赵秀娟魏晓明季春鹏黄喆吴寿岭

穆瑞娲,朱辰蕊,杜鑫,韩旭,汪国栋,陈朔华,林黎明,李慧英,赵秀娟,魏晓明,季春鹏,黄喆,吴寿岭

心脑血管疾病是导致国人死亡的主要原因。据统计,心血管疾病分别占我国农村和城市死因的46.66%和43.81%,居全部死因的首位[1]。因此,探究可改变的心脑血管疾病危险因素并及早管理,对于预防心脑血管疾病非常关键。空腹血糖(FBG)升高是心脑血管事件的危险因素之一,研究表明,较高的基线FBG 水平与心脑血管事件发生风险呈正向关联[2-3],但单次FBG 水平容易受年龄、生活方式等因素的影响,不足以反映长期FBG 对心脑血管事件的影响。

FBG 变异性(FBGV)可以反映某段时期内FBG的波动情况[4-5]。研究发现,在预测急性心肌梗死患者1 年内主要不良心血管事件时,FBGV 比入院时FBG 水平更有价值[6]。近年来,越来越多的研究关注FBGV 与心脑血管事件发生风险的相关性。一项中国台湾队列研究显示,FBGV 与缺血性脑卒中风险呈正向关联[7],这一结论在随机对照研究中也得到了证实[8]。然而,既往研究或局限于糖尿病人群,或随访时间较短,少有研究探索非糖尿病人群长期随访期间的FBGV 与心脑血管事件发生风险的相关性。本研究通过分析开滦研究数据,探讨非糖尿病人群FBGV 与心脑血管事件发生风险之间的相关性。

1 资料与方法

1.1 研究对象

2006~2007 年开滦总医院及其所属的11 家医院对开滦集团在职及退休人员进行第一次健康体检,此后每两年进行1 次随访,截至目前共完成6 次随访。本研究选取开滦研究2006~2007 年体检后至少参加2008~2009 年、2010~2011 年、2012~2013 年任意两次随访的人群作为观察对象。本研究遵循赫尔辛基宣言,经开滦总医院伦理委员会批准,所有参与者均签署书面知情同意书。

1.2 纳入和排除标准

纳入标准:(1)开滦研究2006~2007 年体检后至少参加2008~2009 年、2010~2011 年、2012~2013 年任意两次随访者;(2)同意参加本研究并签署知情同意书者。排除标准:(1)于2012~2013 年随访及之前患糖尿病或心脑血管疾病者;(2)虽完成随访但FBG数据缺失者。

1.3 资料收集和分组

对所有研究对象进行流行病学调查、人体测量学和生化指标检测,具体方法见本课题组已发表的文献[9-11]。

FBG 检测及FBGV 计算:所有观察对象至少空腹8 h,由专业人员抽取5 ml 肘静脉血送往开滦总医院检测中心检测生化常规。由专业检验师严格按说明书执行操作自动生化分析仪(Hitachi 747,Hitachi,日本)检测,用己糖激酶法测定FBG 水平。

本研究计算并使用2006~2007 年、2008~2009年、2010~2011 年、2012~2013 年3~4 次体检所测得的FBG 标准差(SD)、变异系数(CV)来定义FBGV。计算公式如下:

根据FBGV 四分位将研究对象分为四组:第一四分位组(FBG-SD<0.31 mmol/L,或FBG-CV<5.93 mmol/L),第二四分位组(0.31 mmol/L ≤FBGSD<0.46 mmol/L,或5.93 mmol/L ≤FBG-CV<8.86 mmol/L),第三四分位组(0.46 mmol/L ≤FBGSD<0.66 mmol/L,或8.86 mmol/L ≤FBG-CV<12.64 mmol/L),第四四分位组(FBG-SD ≥0.66 mmol/L,或FBG-CV ≥12.64 mmol/L)。

1.4 相关定义

高血压:收缩压≥140 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)和(或)舒张压≥90 mmHg,或有高血压病史或服用降压药[12]。高脂血症:总胆固醇≥5.2 mmol/L或甘油三酯≥1.7 mmol/L 或正服用降脂药[13]。吸烟:近一年平均每天至少吸1 支烟。饮酒:近一年平均每天饮白酒(酒精含量50%以上)100 ml,至少持续1 年以上。体育锻炼:每周锻炼≥3 次,每次持续时间≥30 min。体重正常:体重指数(BMI)<24 kg/m2;超重或肥胖:BMI ≥24 kg/m2[14]。

1.5 随访时间和终点事件定义

随访起点为计算FBGV 的末次随访时间点,以发生终点事件的时间为随访截止时间,若随访期间未发生终点事件,则以2019 年12 月31 日为随访截止时间。终点事件被定义为心脑血管事件,包括心肌梗死、缺血性脑卒中和出血性脑卒中。

1.6 统计学方法

本研究采用SAS 9.4 软件进行统计分析。符合正态分布的计量资料以均数±标准差()表示,多组间比较采用单因素方差分析。不符合正态分布的计量资料以中位数(P25,P75)表示。计数资料用例数和百分比表示,组间比较采用χ2检验。采用多变量Cox 比例风险回归模型分析FBGV 不同分组、FBGV 每增加1 个SD 与心脑血管事件发生风险之间的相关性,模型校正年龄、性别、BMI、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、吸烟、饮酒、体育锻炼、高血压、教育情况、基线FBG 水平。在亚组分析中,本研究将FBGV 每增加1 个SD 与性别、高血压、BMI、基线FBG 水平的交互项分别带入模型验证交互作用,并且在分层后重复Cox 分析。敏感性分析排除在后续随访期间出现糖尿病的研究对象以及服用调脂药、降压药者,重复上述Cox 分析内容。P<0.05(双侧)为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 研究对象的基线一般情况

参加开滦集团2006 年度体检者101 510 例,参加2008~2009 年、2010~2011 年、2012~2013 年任意2 次随访者73 771 例,排除糖尿病患者9 415 例,心脑血管疾病患者1 445 例,虽参加随访但FBG 数据缺失者892 例,最终62 019 例符合纳入标准。

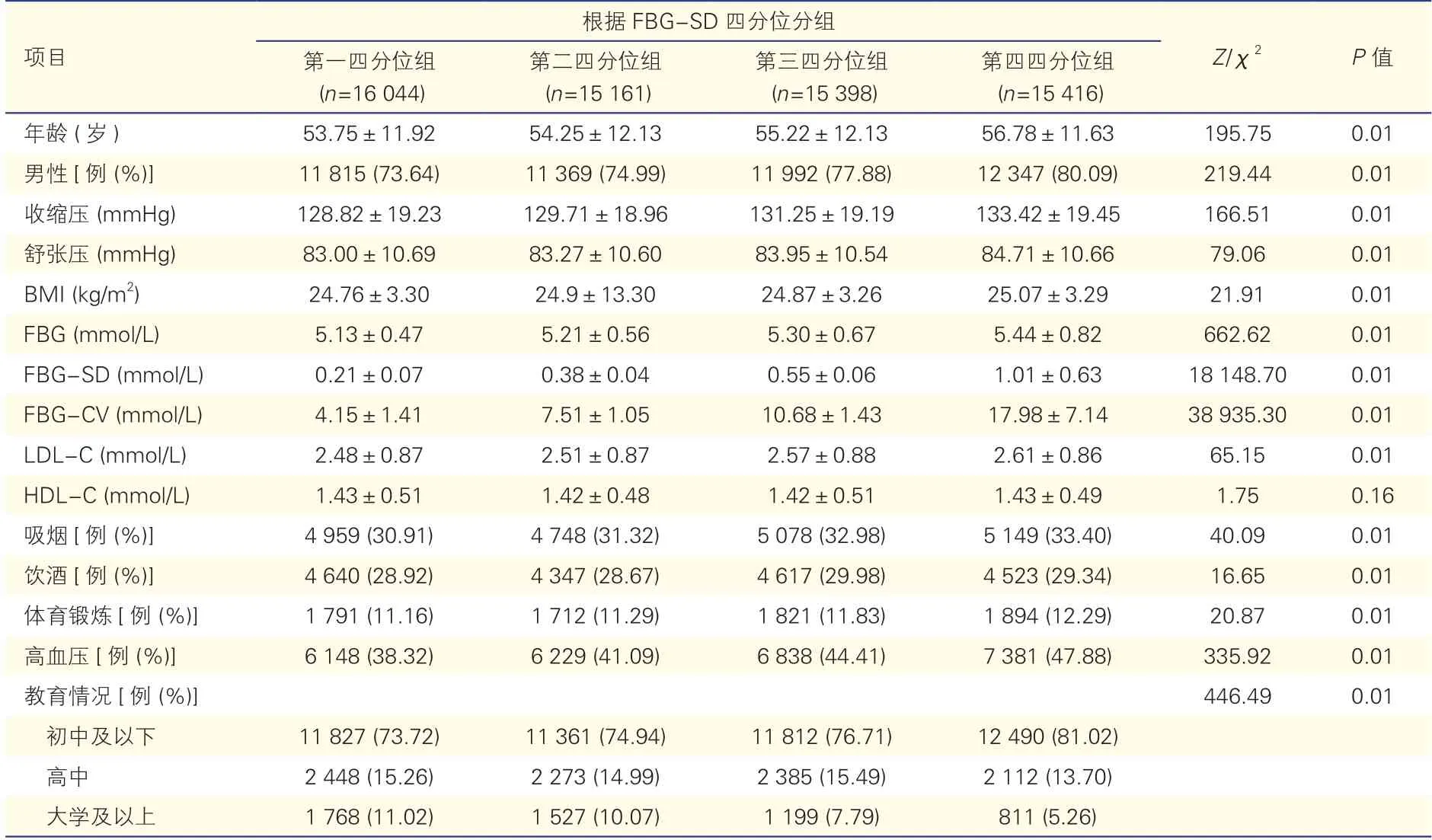

所有研究对象的平均年龄为(54.99±11.98)岁,平均FBG 为(5.27±0.65)mmol/L,男性47 523 例(76.63%)。根据FBG-SD 四分位分组,与第一四分位组相比,第四四分位组年龄较大,血压、BMI、LDL-C 水平以及男性、吸烟、高血压比例均较高,差异均有统计学意义(P均<0.01),见表1。

表1 根据FBG-SD 四分位分组的四组研究对象基线一般情况比较()

表1 根据FBG-SD 四分位分组的四组研究对象基线一般情况比较()

注:FBG:空腹血糖;SD:标准差;CV:变异系数;BMI:体重指数;LDL-C:低密度脂蛋白胆固醇;HDL-C:高密度脂蛋白胆固醇。1 mmHg=0.133 kPa

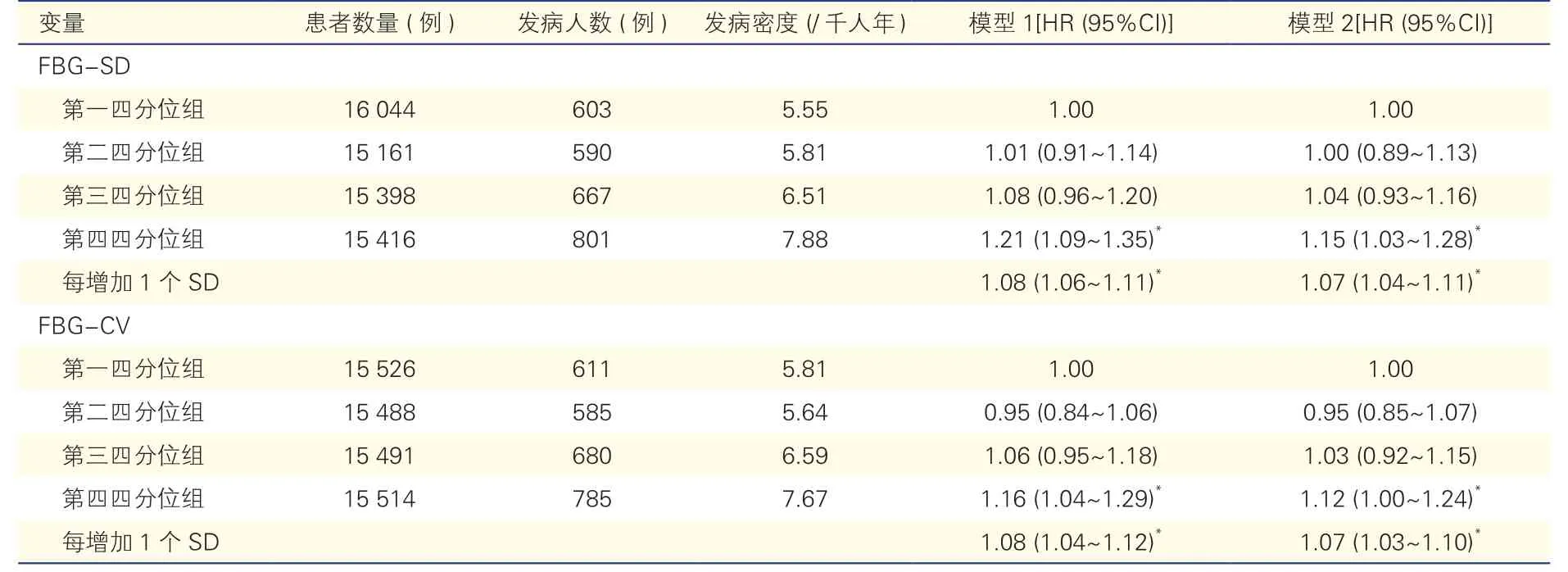

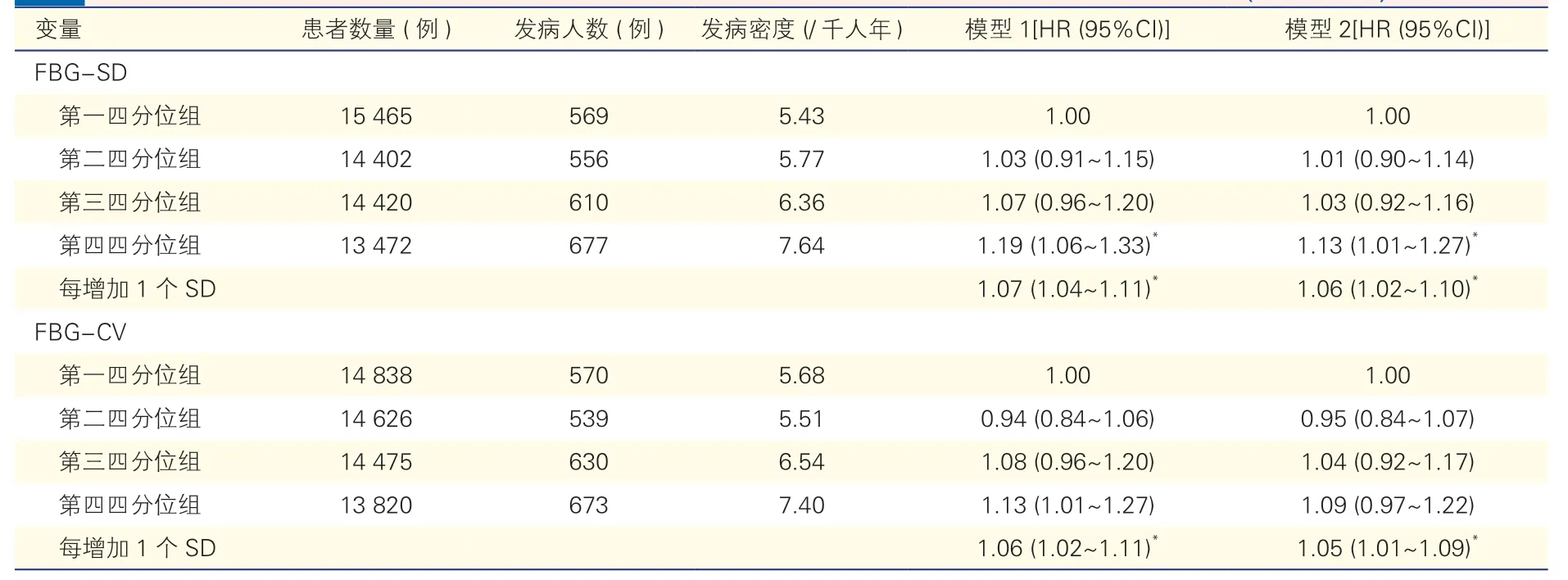

2.2 FBGV 对心脑血管事件发生风险影响的多因素Cox 回归分析(表2)

表2 FBGV 对心脑血管事件发生风险影响的多因素Cox 回归分析(n=62 019)

以是否发生心脑血管事件为因变量,分别以FBG-SD、FBG-CV 四分位分组为自变量,均以第一四分位组为对照进行多因素Cox 回归分析。校正年龄、性别、BMI、LDL-C、吸烟、饮酒、体育锻炼、高血压、教育情况、基线FBG 水平后,结果显示,中位随访6.76(6.45,7.14)年期间,与FBG-SD 第一四分位组相比,FBG-SD 第四四分位组发生心脑血管事件的风险增加15%(HR=1.15,95%CI:1.03~1.28),FBG-SD 每增加1 个SD,心脑血管事件发生风险增加7%(HR=1.07,95%CI:1.04~1.11);与FBG-CV第一四分位组相比,FBG-CV 第四四分位组发生心脑血管事件的风险增加12%(HR=1.12,95%CI:1.00~1.24),FBG-CV 每增加1 个SD,心脑血管事件发生风险增加7%(HR=1.07,95%CI:1.03~1.10)。

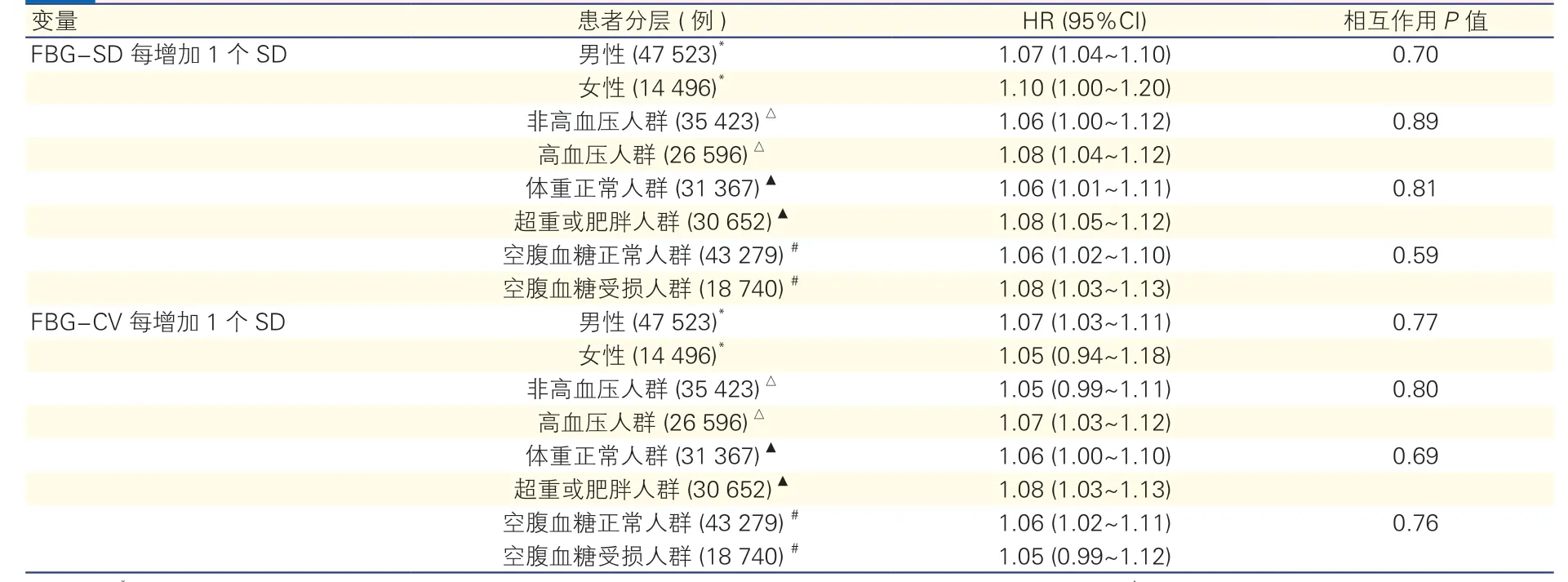

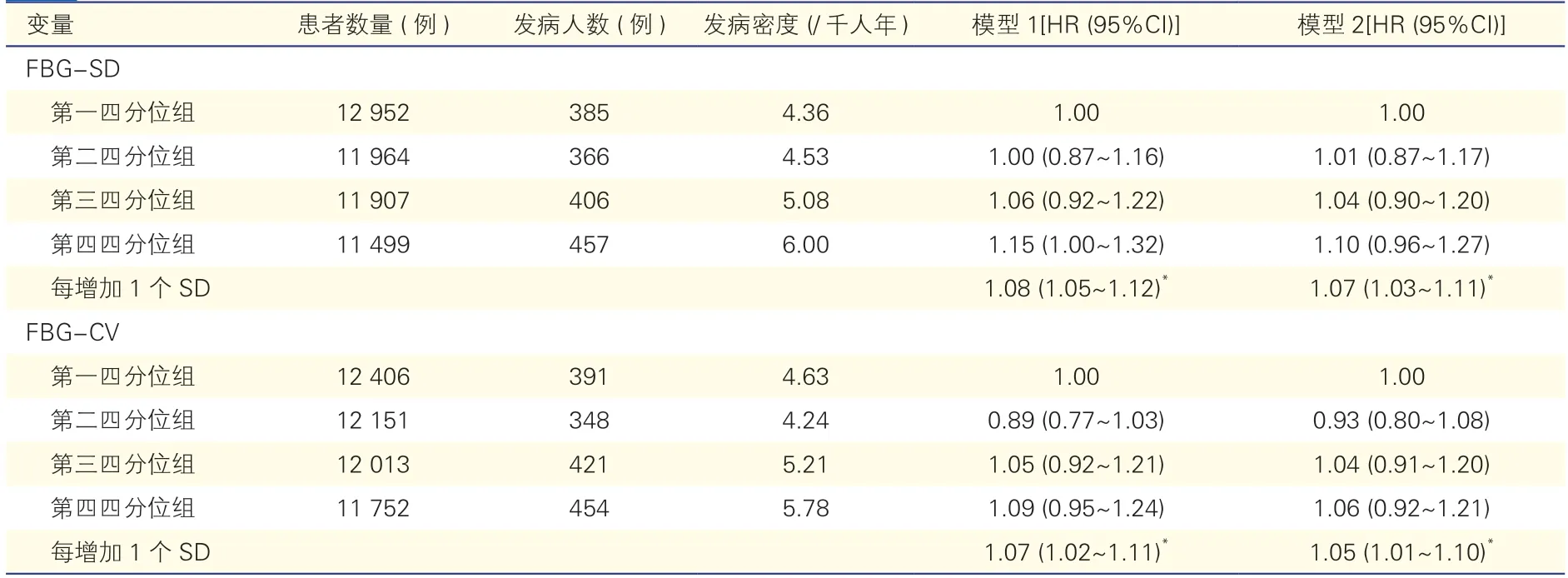

2.3 亚组分析(表3)

表3 按照患者不同分层FBGV 每增加1 个SD 对心脑血管事件发生风险影响的Cox 回归分析(n=62 019)

按照不同性别、是否患高血压、体重情况以及FBG 受损情况进行分层后的Cox 回归分析显示,FBG-SD 和FBG-CV 每增加1 个SD,男性中心脑血管事件的HR(95%CI)分别为1.07(1.04~1.10)、1.07(1.03~1.11),女性中分别1.10(1.00~1.20)、1.05(0.94~1.18);非高血压人群中分别为1.06(1.00~1.12)、1.05(0.99~1.11),高血压人群中分别为1.08(1.04~1.12)、1.07(1.03~1.12);体重正常人群中分别为1.06(1.01~1.11)、1.06(1.00~1.10),超重或肥胖人群中分别为1.08(1.05~1.12)、1.08(1.03~1.13);FBG正常人群中分别为1.06(1.02~1.10)、1.06(1.02~1.11),FBG 受损人群中分别为1.08(1.03~1.13)、1.05(0.99~1.12);以上不同分层分析均无统计学上的交互作用(相互作用P值均>0.05)。

2.4 敏感性分析

考虑到随访过程中有出现糖代谢紊乱的研究对象,将后续随访期间新发糖尿病的研究对象(n=4 260)排除后重复进行Cox 回归分析。

结果显示:根据FBG-SD 四分位分组,与第一四分位组相比,第四四分位组发生心脑血管事件的风险增加13%(HR=1.13,95%CI:1.01~1.27),FBG-SD 每增加1 个SD,心脑血管事件发生风险增 加6%(HR=1.06,95%CI:1.02~1.10);根 据FBG-CV 四分位分组,与第一四分位组相比,第四四分位组心脑血管事件发生风险差异无统计学意义,但FBG-CV 每增加1 个SD,心脑血管事件发生风险增加5%(HR=1.05,95%CI:1.01~1.09),见表4。

表4 剔除随访期间新发糖尿病患者后FBGV 对心脑血管事件发生风险影响的Cox 回归分析(n=57 759)

由于服用调脂药、降压药会影响FBG 的变化,本研究将基线和随访期间服用调脂药、降压药的研究对象(n=13 697)排除后重复进行Cox 回归分析。结果显示:根据FBG-SD 四分位分组,与第一四分位组相比,第四四分位组的心脑血管事件风险差异无统计学意义,但FBG-SD 每增加1 个SD,心脑血管事件发生风险增加7%(HR=1.07,95%CI:1.03~1.11);根据FBG-CV 四分位分组,与第一四分位组相比,第四四分位组的心脑血管事件风险差异也无统计学意义,但FBG-CV 每增加1 个SD,心脑血管事件发生风险增加5%(HR=1.05,95%CI:1.01~1.10),见表5。

表5 剔除基线和随访期间服用调脂药和降压药者后FBGV 对心脑血管事件发生风险影响的Cox 回归分析(n=48 322)

3 讨论

本研究发现,非糖尿病人群长期随访期间的FBGV 与心脑血管事件发生风险存在正向关联,且调整传统心脑血管疾病危险因素和基线FBG 水平后两者之间的关联依然存在。

本研究计算并使用FBG-SD 和FBG-CV 来评估FBGV,结果显示,与FBG-SD、FBG-CV 第一四分位组相比,第四四分位组的心脑血管事件发生风险分别增加了15%、12%。在敏感性分析中,进一步排除后续随访期间的糖尿病患者后,得到的结果显示出同样的趋势。本研究结果与韩国Kim 等[15]的全国性研究结果相似,后者显示,在无糖尿病、高血压和血脂异常的人群中,与FBG-CV 第一四分位组相比,第四四分位组的心肌梗死和脑卒中风险分别增加16%和13%。此外,一项来自伊朗的研究也发现,FBGV 与心脑血管事件发生风险呈线性趋势,非糖尿病人群的FBG-SD、FBG-CV 每增加1 mmol/L,心脑血管事件发生风险均增加2%[16]。结合已有研究来看,非糖尿病人群FBG 水平纵向波动可能会增加未来心脑血管事件的发生风险。因此,不应该只针对糖尿病人群进行血糖监测,非糖尿病人群也应该积极监测和管理血糖水平,维持血糖稳态。

值得注意的是,本课题组此前开展的一项研究发现,一般人群的FBG-CV 与心脑血管事件有关联,但亚组分析显示,非糖尿病人群FBG-CV 与心脑血管事件发生风险无关[17]。与该研究相比,本研究的中位随访时间更长(4.93 年 vs.6.76 年),随访次数也增加了(3 次 vs.4 次)。另外,ALLHAT 研究纳入了4 982 例研究对象,同样使用3 次随访的FBG 计算FBGV,结果并未发现各FBGV 指标与心血管事件发生风险存在关联[18]。因此,我们认为,在长期的随访过程中,更加频繁的血糖检测有助于早期识别心脑血管疾病高危人群。

此外,考虑到性别、血压以及超重或肥胖对心脑血管事件发生风险的影响,本研究的亚组分析按照不同性别、是否患高血压、是否体重正常以及FBG 状态进行分层。然而,结果显示,FBGV 在不同人群之间并没有显著的交互作用,即非糖尿病人群FBGV 与心脑血管事件的关联不受性别、血压、体重、FBG 状态影响。

目前,关于FBGV 导致心脑血管事件发生的确切病理生理机制尚未明确,猜测可能与以下几个方面有关。首先,体外和动物研究表明,FBGV 升高可导致过氧化物大量产生以及氧化应激,引发动脉粥样硬化[19-21];第二,FBGV 升高可导致炎症细胞因子和单核-巨噬细胞对内皮细胞的黏附,加重内皮功能障碍[22];第三,也有报道阐述了关于“代谢记忆”所致的持续性血管损伤,即长时间暴露于葡萄糖状态的不稳定会导致活性氧增加、氧化应激和DNA损伤[23];第四,FBGV 较高的人群同时合并其他危险因素,包括高血压、代谢综合征等,这些合并症的存在增加了心脑血管事件的发生风险。虽然本研究在模型中校正了这些混杂因素,但实际上其生物学影响可能无法完全消除。

虽然本研究有较长的随访时间和较多的随访次数,但仍有一定的局限性。首先,本研究为观察性研究,无法确定FBGV 与心脑血管事件的因果关系,所以需谨慎解释本研究结果。第二,有研究显示,FBGV 与糖化血红蛋白水平密切相关[24],考虑到成本问题,本研究未能在这样一个大规模人群的随访过程中检测糖化血红蛋白水平,因此不能排除糖化血红蛋白的潜在影响。第三,本研究是一项以中国北方工业人群为主要观察对象的研究,且男性比例较高,未来需要在不同人群中进行验证。第四,本研究随访过程中对糖尿病的诊断虽然考虑了既往病史和降糖药物的使用,但仍有一部分研究对象基于单次FBG 检测而诊断,而未进行口服葡萄糖耐量试验或检测糖化血红蛋白水平,因此可能低估了2 型糖尿病的发病率。

总之,本研究显示,在非糖尿病人群中,长期随访期间的FBGV 升高与心脑血管事件发生风险增加有关。结合目前研究的证据,较长随访过程中的FBGV 可能对心脑血管事件的发生具有重要的预测价值,更重要的是,FBG 的日常监测不能仅局限于糖尿病人群。

利益冲突:所有作者均声明不存在利益冲突