从主观化视角论现代汉语词缀“老”

2022-08-02宋洁

宋洁

(宝鸡文理学院 文学与新闻传播学院,陕西 宝鸡 721013)

“老”是汉语中的高频词缀,由形容词“老”虚化而来。《说文·老部》:“老,考也。七十曰老。”《礼记·曲礼》:“七十曰老而传。”可见“老”本义指“年老、年长”,以称呼年长者。后来,在漫长的语法化进程中逐渐虚化,从而演变为词缀。

词缀“老”的语法化问题历来是学界关注的焦点,这类研究主要围绕词缀“老”的起源发展、功能分布、虚化动因及语义内涵等方面展开,基本梳理出其语法化的发展脉络。对于“老”的前三方面的问题研究,各家观点基本一致,结论较全面。但由于词缀“老”自身发展的复杂性和多义性,反映在语义层面是其词义虚化呈现出不同的表达色彩。不少学者针对这一问题进行了更精细的对比分析,以进一步说明词缀“老”语法化过程中的复杂性。周元琳按照语义色彩的不同将词缀“老”分为可尊可敬、可亲可近、可笑可怜及可怕可恶四类[1]。张新红、刘锋在前人研究的基础上更进一步,认为“实词‘老’虚化后,其语义色彩除了仍含有‘年长’这个语义和表示称谓的指称语义色彩外,还可表示恶毒、狡诈等感情色彩意义。”[2]王海英对词缀“老”语义功能进行了更加细致的描写,根据“老”的词汇意义、语义色彩、封闭或开放程度三方面,较为系统地梳理归纳了现代汉语词缀“老”的虚化情况,并按照虚化程度的不同将其分为四个等级[3]。马惠玲则认为词缀“老”的各个义项是由“过度”的元语义特征联系起来的[4]。这种看法刘毅非也表示认同[5]。

以上各家对词缀“老”蕴含的语义色彩观点不一,无法对“老”作出统一解释,究其实质还是对“老”的语义差别性的理解。事实上,词缀“老”不仅能出现在名词性语素前,还能附在形容词性、动词性语素之前。研究词缀“老”的语法作用,理应将名词性、动词性、形容词性语素前的“老”看成一个同一体,从中抽象概括,以发掘其得以相通的机制。学者刘文辉曾从同一性角度出发,把具有明显的语义色彩和语用功能的词缀“老”定义成语用化词缀,但缺乏具体理据[6]。其实,从说话者自身来看,“老”所具有的某些语用色彩只是言者为表明自己态度、情感等,而在话语中留下的自我印记,是一种主观性的表现,与主观化密切相关。“主观化”即是指语言为表现某种“自我”而采取相应的结构形式或经历相应的演变过程[7]。因此,本文选取前缀“老”作为研究对象,在前人研究成果的基础上着眼于其概念本质,从主观化视角出发,试图对现代汉语“老X”结构进行历时和共时的主观化分析,并由此将“老”定性为主观表达词缀,对附在普通名词性语素、动词性语素及形容词性语素前的词缀“老”进行合理解释。

一、词缀“老”的主观化

近些年来,随着语言学“人文主义”的复苏,特别是功能语言学、认知语法、语用学的兴起,语言学家们开始从主观性和主观化的角度来探讨语言。“语言不仅仅客观地表达命题式的思想,还要表达言语的主体即说话人的观点、感情和态度。”[7]语言发展过程中不可避免地带有自我的印记,这一点毋庸置疑。目前,对于语言主观化现象的研究主要有两种方法,即历时主观化与共时主观化。下面就从历时、共时两种视角对“老X”结构中“老”的历时演变及结构内部的主观化现象作出一定的解释。

(一)词缀“老”的词义演变及主观化

历时主观化的代表人物是Traugott,她认为主观化是一种语义-语用的演变,即“意义变得越来越依赖于说话人对命题内容的主观信念和态度”[8]。后来沈家煊进一步阐释,他认为“主观化”是指主观性在语言中用明确的结构形式加以编码,或者一个语言形式经过演变而获得主观性的表达功能[7]。所以说,语法化的过程,其实也是个主观化的过程。表现为客观性明显减弱,主观性渐渐增强,即:客观性<较少主观性<更多主观性。本文以相关专著及论文中列举的有代表性的例句为语料,来分析前缀“老”的历时演变。例如:

(1)吾尝三战三走,鲍叔不以我怯,知我有老母也。(西汉,司马迁《史记·管晏列传》)

(2)此是老石机杼,聊以奉赠。(唐,李百药《北齐书·儒林传·石曜》)

(3)老虎穴中卧,猎夫不敢窥。(宋,苏辙《湖阴曲》)

上古汉语中,“老”指“年老”“年长”。后来“老”作为语素,开始与别的语素组合,构成名词,如例(1)中的“老母”。用“老”来描述“母亲”这一类的亲属实体,表示其年老或年长,“老”对词根具有明显的修饰作用,是形容词性的。这一时期的“老”以实体的外部特征为判断标准,有着强烈的客观性,指“年龄大”。

例(2)中的“老石(姓氏)”是石曜的自称。虽然自称“老石”,但并非真的指自己年纪大,更多的是蕴含谦逊之义,传达对他人的尊敬之情。这里的“老”是言者以其内部观念作为标准的,带有一定的个人观点和情感。从例(1)到例(2)的演化过程中,我们可以看到“老”最初承载的“年长”义逐渐虚化,主观意义加强,使得“老”开始获得主观性的表达功能,可以说是一种主观化的演变。不过,尽管“老”对其后面的中心语素的修饰限定功能有所削弱,但“老”仍然修饰“石”语素本身。又因为“老”的反义语素“小”同样可以放于姓氏前,所以这里的“老”并未完全转化成词缀。在这种情况下,我们可以认为该时期处于形容词性“老”向词缀“老”转变的过渡期。

随着“老”虚化程度的加深,其适用范围也进一步扩大。从一开始的指人名词,如“老母”“老妪”“老翁”,扩展到可以用在动物名称及一般名称前,如“老虎”“老乌”“老眼”“老天”等。例(3)中“老”与“虎”之间,在结构重新分析的作用下,原本的偏正结构关系消失,“老”完全黏附于动物名称前,表示对某一动物的统称。这里的“老”已经失去了原有的语素义,只是单纯传达言者对命题的强调,语用功能得到突显,故这里的“老”已经演化成词缀了。

从以上词缀“老”的词义演变过程中能够发现,主观化和语法化都是一种缓慢发展的过程。并且主观化和语法化二者的关系十分密切:随着语法化的发展,语素本身的词汇意义会逐渐减弱,主观化随之增强。同样,当主观化发展到一定程度又会触动语法化,引发质变。

(二)词缀“老”的词义识解及主观化

跟历时语言学家Traugott的侧重不同,Langacker基于认知语法的识解理论从共时的角度来看待主观化问题。他主要是根据共时的语料运用人类识解去推导语言的演变,即从一定的视角来“识解”一个客观情景,从而完成客观和主观的交替转换[9]。Langacker 认为主观化程度同观察者所处的视域位置有关:如果观察者位于观察视域之外,并与观察对象处于合适的位置,此时的识解是客观的。反之,当观察者的视域不断扩大,并且包括观察者本身时,他的识解便带有主观性,主观化程度也随之提升[10]。

由于语言发展的不平衡性,虽然“老”在重新分析的作用下演变成词缀,但其内部虚化程度仍有不同。下面选取现代汉语中的“老兄”“老王(姓氏)”“老幺”等词,在共时平面上对“老”虚化程度的高低进行识解分析。

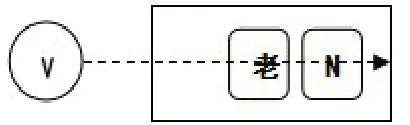

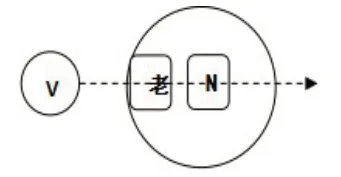

“老兄”多是对年长者的尊称。相对于说话者,被称呼的对象一般是年长于己者,其年岁或辈分都要大。由此可见,这种用于亲属称谓(年长于己者)的“老”缀词仍带有“年岁大、上了年纪”的意思。当言者在话语中用“老”来称呼某人,那么此时的观察者是位于视域之外的,对人的外貌、年龄的判断有着直观的外在标准。并且,如果我们将“人”在相关认知域中涉及的范围称作“基体”,那么基体内被最大突显的那一部分就成了“侧面”,“年老”义(侧面)是在对人(基体)理解的基础上突显的焦点部分,故“老”带有明显的词汇意义,即词根。“老兄”的识解可以用图1表示。

图1 老兄识解分析

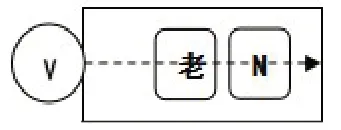

“老王(姓氏)”中,视域的范围开始出现外延的趋势,此时的观察者位于视域的边缘地带,主观性逐渐渗透到识解中去。这里的识解掺杂进观察者个人的主观情感:自称时,“老+姓氏”表示一种谦逊之义;他称时,又表达亲近之情。“老”语素的主观性功能增强,虚化程度要高于“老兄”之“老”。“老王”的识解用图2表示。

图2 老王识解分析

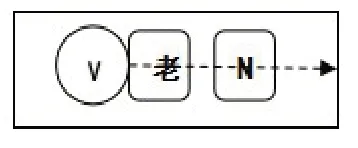

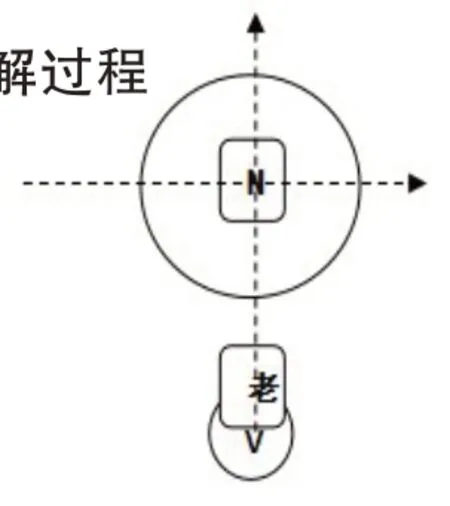

“老幺”是家中排行最小的孩子的昵称。在现代汉语中,无论是幼童还是长者都可以用“老+数词语素”这种形式来称呼排行,可见这类“老”的词汇意义已然消退殆尽,虚化程度极高。从主观识解来看,视域范围得到进一步扩大,观察者被完全包含在内,观察者的个人情感在“老”语素中占据主体地位,单纯表示对言者的个人情感的强调,具有较强的主观性。识解过程用图3表示。

图3 老幺识解分析

通过图1、图2、图3的比较,可以发现,随着观察者的视域范围不断扩大,“老”的虚化程度也自然而然加深。一旦视域扩大的范围包含观察者,其主观性便会得到极大突显,词缀“老”的语义色彩就愈加浓厚。

除了视域理论外,Langacker 还提出了舞台理论。沈家煊在《语言的“主观性”和“主观化”》中详细阐释,Langacker 以人们所戴的眼镜为例:如果作为观察对象的眼镜在舞台上,是台下观察主体注意的中心,此时的识解具有客观性。反之,如果是戴着眼镜看东西,眼镜就不是注意的中心,它不在舞台上而在舞台下,此时的识解具有主观性[7]。

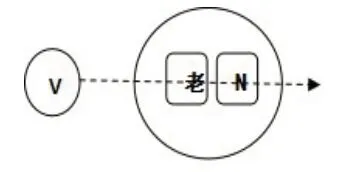

如上例中,当观察者识解“老兄”时,人的外在特征和人本身都被作为观察的对象置于舞台上,它们是观察者注意的中心,那么观察者主体便会直接从客观轴上来认识“老兄”。识解过程可以从图4看出。

图4 老兄识解过程

识解“老王(姓氏)”时,语素“老”其实可以在一定程度上和“小”形成对比。在言语交际时,“老+姓氏”多是尊称年长惯熟者,与之相对的“小+姓氏”适用于年龄相对较小者[11]。所以说,“老王”中的“老”仍是以年龄作为客观标准的。但是,有时候我们对于老或小界限的划分又是模糊的,具体到某些人,似乎可老可小。另一方面,当人们称呼某人“老+姓氏”,主要还是为了传递人际关系的信息,表达的重点已经转移到其称谓功能上了。因此,“老”在这里带有观察者较多的主观成分。如图5 所示,“老”已经从舞台的中心移动到舞台的边缘,观察者对“老王”的识解带有一定的主观性。

图5 老王识解过程

在“老幺”这一类词中,“老”的意义变得十分空灵,仅作为一个构词语素存在,不承载任何实在意义。我们用图6 来表示对“老幺”的识解。“老”已经处于舞台之下,观察者在主观轴进行识解,“老”不再是观察者注意的中心,而成为观察主体的一个部分,带有明显的主观色彩。

图6 老幺识解过程

从图4、图5、图6 中能够发现,在观察者对实体的识解从客观轴调整到主观轴的过程中,“老”的虚化程度递增,主观色彩加强。

二、“老”为主观表达词缀的例释

历来语法学家将虚化后的“老”定性为词缀。事实上,典型的词缀一般起自指或转指的作用,而“老”构成的词语在绝大多数情况下既不自指也不转指,作用仅在表达说话人的主观态度上。并且从上文的分析得知,当“老”的主观化发展到较高阶段并推动语言经历重新分析时便会触发其语法化。可见“老”发展成词缀,主观化因素的介入是其产生的重要条件。为了使词缀“老”可以和一般词缀进行区分,笔者把这种带有主观特性的“老”视为主观表达词缀。同样,这也就能解释为何“老”在人们的语感里总有一种似有似无的虚灵感。

作为前缀“老”的结构形式一般分为三大类,即:老+名词性语素、老+形容词性语素、老+动词性语素。“老”作为主观表达词缀,便于将这三类系统地兼顾起来,作出统一解释。例如:

(4)老天 老姊 老鼠 老圃

(5)老悭 老伧 老土 老粗

(6)老抠 老攫 老馋 老溜

例(4)类是“老+名词性语素”的格式。在“老天”中,该“老”具有明显的“地位尊显”义。在古代,能尊称“老”的,多是有权有势或位高职显者,即高高在上的人。“天”上加“老”可产生出敬重的语义色彩,增加信息量,有强调的效果。后来,人们唯恐尊之不足,还会在“天”后再加“爷”,显示其独一无二的地位。

在“老姊”中,虽然“老”之“年老”义与长辈之称本身包含的“年长”义重复,在真值上羡余,但从表达上看就不同了。“老姊”产生的信息量显然要比“姊”大得多,大出的量正是“老”带来的。“老”的使用增加了“称呼”的意味,被赋予了更多的社会交际功能。

发展测评主要用于测评和反馈参加培训后的教师信息技术应用能力提升程度,促进教师主动应用信息技术开展教育教学工作,提升中小学生学习成效与信息素养。

“老+动物名词性语素”指的是某种动物的通称,如例(4)里的“老鼠”,此外还有“老虎”“老鹰”“老鸹(乌鸦的俗称)”等。在现代汉语中,这类词的虚化程度很高,通常是封闭、固定的。有些词汇中“老”缀逐渐被其他语素替代,如“老兔”变成“兔子”,“老鸹”变成“乌鸦”。这样看来,“老”似乎体现不出什么附加意义,已经彻底虚化成词缀了。值得注意的是,语体意义也是词语主观性的一个重要方面。经调查,“老鼠”这类词多出现在非科技语体中,这种语体往往容易带有通俗的语义色彩,因此“老鼠”分布其中获得相应意义也很自然。所以,“老鼠”的主观标记便是“老”,其口语色彩正是“老”给加上的。

“圃”古称种植园圃的人,“圃”前加“老”不单是为满足双音节律的需要,说到底“老”是强调程度之深的,“老圃”即是指经验丰富的菜农,“老”的功能也是主观强调。

上文提到“老X”结构既不自指也不转指,但也存在例外,那就是“老+形容词性语素”和“老+动词性语素”这两种比较特殊的形式。单从词性上看,在形容词性语素或动词性语素前加“老”会使原本词性发生变化,从谓词性转变成体词性,“老”似乎具有转指的作用。但如果对“老X”整体进行把握,就会发现两种格式里的形容词性语素或动词性语素有“名词化”的倾向。“老+形容词性语素”和“老+动词性语素”两种形式多存在于口语中,主要是用于充当人物的“绰号”,其中的形容词性语素和动词性语素大多与人的习性特点有关。按实际的语义结构分析,这里的形容词性语素可以看作是名词性语素的省略语,表示“……者”,同样动词性语素也含有“以……为特征”的意思。如此分析,“老X”里的形容词性语素和动词性语素也都是名词性的了。

例(5)是“老+形容词性语素”的形式,可把“老+形容词性语素”理解为主观表达词缀“老”已经泛化附在形容词性语素前,成为前缀。“老”后的语义成分大都与人的某些习性有关,如因为性情“吝啬”,被称作“老悭”;因“粗野、鄙陋”被讥嘲“老伧”。这些词语有时带有或重或轻的贬义。“老”犹如“很、非常”,是主观表达词缀“老”主观强调的表现,因为如果其人习性不深,自不会以“老”相称。

例(6)“老+动词性语素”的形式可视为“老+形容词性语素”格式的一种发展。这里的动词性语素含有“某一特征”的意思,如“老抠”指某人具有非常“抠门、小气”的特征;“老攫”指“贪婪攫取”是其本性特征。这里的“老”自然也是强调程度之深,所具有的特征一定比普通人厉害得多。

“老”从产生之初就带有“过度”的语义特征,以它为中心向外辐射出“老”的各种意义。尽管辐射出的意义功能不尽相同,但各个意义之间始终通过元语义“过度”联系着,所以“老”总是或多或少地带有表示夸张强调的感情色彩,增加语言信息量。

三、主观表达词缀“老”的作用

将各种语素前“老”视为主观表达词缀不仅体现出“老”的同一性特征,在使用时也有着一定的作用。

(7)培训部大楼外,有几个学员正坐在楼前的台阶上聊天。声音很大。“谁来的电话?”建新笑着问她。“我老公。”(2019年,格非《江南三部曲》)

(8)我们的事业因此而联结在一起,我们引用您的作品,这并非只是仰慕您举世无双的才华,而是渴望远远地追随您的事业,我们是小兵,而您已是赫赫有名的老将。(2000年,夏多布里昂《墓畔回忆录》)

(9)警察局长,下面是一双翻鞋面扣着套结的鞋子,上面是一个头发稀少的黄脑壳,活现出一个嘻嘻哈哈,爱说爱笑,对巴黎生活了如指掌的老狐狸。(1997年,巴尔扎克《贝姨》)

(10)北京的画展很多,这给我提供了不少机会,画展上有很多老外,据说有的老外一天要接到好几十份请柬。和老外结识,就有了固定的渠道。(2005年,卞庆奎《中国北漂艺人生存实录》)

在现代汉语中,“老公”是一种用于亲密伴侣之间的称呼,饱含着浓浓爱意。例(7)中的“老”即带有亲近、亲昵的语义色彩;例(8)的“老将”给人德高望重、老迈雄健的心理联想,因此“老”有敬重的语义色彩;“狐狸”多是形容人诡计多端,例(9)前面加“老”使得戏谑、讽刺的语义色彩更甚;例(10)表示调侃、轻松的语义色彩,此类还有“老警”“老记”“老班”等。

这些语义色彩都是说话人在会话语境中赋予的,是主观性的表现,由此推理“老X”之“老”是主观表达词缀。

二是能够对词缀“老”的语义特性及表达功能作出连续性的概括与解释。首先从“老”的演变进程来看,整体表现为一个连续体:“老”的实在词汇意义递降,而说话者的主观性识解在递增;原本的修饰限定功能逐渐转变成只表示言者主观性的附加成分。其次,表达功能上,由于语言自身发展的不平衡性,“老”的虚化程度存在差异。如例(4)里,“老鼠”的虚化程度便要高于其他三个。这种虚化差异仍是个连续性的问题,是与“老”的主观识解度成正比的:如果将“老”作为突显的焦点,“老”的支配能力就强,主观性就弱;如果将关注的焦点从“老”转移出去,那么“老”的主观性就增强,最终向主观强调功能发展。

三是可对现代汉语词缀“老”的虚化动因作出合理的解释。语素“老”的虚化实际是一种心理认知的过程,应当与说话者的认知心理结合起来,通过说话双方的语用推理来传递没有表达出来的意思。这种认知理解便是通过隐喻来实现的,使词义可以从一个认知域向另一个认知域延伸。“老”的隐喻具有多重复杂性:从最初的“年老”义为源点,先是修饰亲属称谓中的长辈,继而扩展到修饰年长于己的同辈甚至年少于己的同辈,意义逐渐抽象化,映射到情感域便增添了亲近、亲昵的语义色彩;接着“老”在“年老”义的基础上引申出“时间久”,产生一种时久惯熟的联想,从时间域映射到情感域便有了亲热的语义色彩;由“时间久”继而又引申出“经验丰富”“程度深”等意义,使“老”附加了尊重赞赏、讽刺厌恶的色彩。并且通过隐喻,“老”的适用范围不断扩大,从指称人发展到指称动植物及其他事物,新兴用法的出现也更是说明“老”作为主观表达词缀日益成熟。

总的看来,主观化是词缀“老”语义演变的重要动因。在语用推理的作用下,通过对语义的重新调整及结构的重新分析,“老”本身的词义被逐渐弱化,而越来越依赖于说话人的判断,进而获得推理性的主观意义。将“老”定性为主观表达词缀更能说明语言使用者的主观能动性极大地影响着语言的使用、语言的变化与语言的创造性。