事业单位国有资产管理绩效评价指标体系研究

2022-08-01王新

王 新

(河南省科研平台服务中心,河南 郑州,450003)

0 引言

2006年财政部颁布《事业单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第36 号),第六条指出各级财政部门要研究建立事业单位国有资产安全性、完整性和使用有效性的评价方法、评价标准和评价机制,对事业单位国有资产实行绩效管理[1]。2015 年财政部《关于进一步规范和加强行政事业单位国有资产管理的指导意见》(财资〔2015〕90号)提出事业单位应当对国有资产管理的绩效进行评价,科学设立评价指标体系,并将考核评价结果作为资产配置的重要依据[2]。除此之外,地方政府和财政部门也发布了一系列政策文件,如《江苏省省级事业单位国有资产管理绩效评价办法(试行)》《河北省省级行政事业性国有资产绩效评价办法(试行)》《湖北省行政事业单位国有资产监督管理条例》等文件中也有提及关于国有资产绩效评价等管理要求。因此,引入绩效评价考核机制,客观公正地为资产管理决策提供评价信息,可促进事业单位国有资产管理取得突破性进展。

1 研究现状

财政部“两令”出台之后,国有资产管理绩效评价研究成为学术界研究的热点。笔者通过中国知网等平台查找与事业单位国有资产绩效评价相关的资料,梳理出2012—2020 年的相关研究成果。

钱琨(2020)[3]从政府宏观管理的视角出发,结合事业单位国有资产管理的状况,认为需要采用层次分析法设计绩效评价关键指标,同时,明确体系构建需要将资产管理水平、资产保障水平、资产管理效果等指标纳入考量范围。宋时雨(2018)[4]指出设计国有资产绩效评价体系指标需要更多地围绕国有资产管理事务进行分析,提出应突出资产管理能力、资产运行效率、资产运行效果等一级指标。苏瑞(2017)[5]认为事业单位资产管理目标之一是提高资产管理绩效水平,设置了资产保障水平、资产管理能力、资产运行效率、资产管理效果四项一级指标。王明成(2017)[6]提到进行绩效指标分析需要遵循的思路是“定性—定量—定性”,设计绩效评价四个模块内容,即资产基础管理、财务资金管理、资产管理过程、资产绩效管理。谭静、李艳芝(2015)[7]建议绩效指标按照差异化的设计思路,提出设立资产管理能力、资产保障水平、资产运行效率、资产管理与运行效果等核心指标。黄玲(2015)[8]认为开展事业单位国有资产管理绩效评价工作,评价体系需要采取分类别、分层次设计,其指标可以为资产保障水平、资产管理能力、资产运行效率、资产运行效果等。耿军(2015)[9]在研究中提出需围绕行政事业单位国有资产管理的具体内容,采用层次分析法,从资产基础配置、资产管理水平、资产质量和资产运行效率等四个方面进行绩效评价指标体系构建。吴英杰(2013)[10]通过文献研究法和专家调查法,结合对研究目标的分层展开,从五个方面构建指标体系,即资产保障水平、资产安全水平、资产运行效益、资产管理能力、外部影响评价。苏明梓(2012)[11]在分析高校国有资产管理问题及成因后,明确提出管理状况、效益状况、安全状况是引发高校国有资产效益管理的三大因素。

2 事业单位国有资产管理绩效评价指标选取原则

评价事业单位国有资产绩效管理,避免单一从经济效率角度研究,应考虑事业单位特殊的社会属性。笔者从事业单位国有资产绩效评价实际工作的过程出发,参考分析之前学者的著作和文献,认为应遵循以下3个原则。

2.1 客观性原则

立足于不脱离实际是构建指标体系的首要前提。考虑到事业单位实际资产需求情况,设置一级指标“资产保障水平”以反映存量资产和运作情况。考虑到事业单位资产管理在组织、制度、人力、信息化等方面建设,设置一级指标“资产管理能力”以反映资产规范管理发展能力。考虑到事业单位资产在执行过程中配置、处置等效率,设置一级指标“资产安全水平”以反映资产安全运营能力。考虑到事业单位科研和公共职能属性,设置一级指标“资产管理效果”以反映资产效益和影响能力。

2.2 全面性原则

选取的评价指标要覆盖面广,充分考虑各方面的影响因素,尽可能反映出所要研究问题的本质,能够综合反映事业单位存量管理、增量配置、运营效率等整个资产管理水平。准确界定各级指标定义的涵盖范围,既不能过于烦琐,也不应过于简单,否则概念重叠不利于操作或者指标过简造成信息遗漏,科学合理、主次分明、分层设计,坚持差异化的设计思路,避免出现“一刀切”现象。

2.3 灵活性原则

评价指标选取在满足客观性和全面性原则的同时,还应具备灵活性。构建事业单位国有资产管理绩效评价体系,其结构应具有可扩展性,针对具体某一类型事业单位,可对指标体系进行指标的添加或删除,再依据具体的情况进行下一步细化,同时还应注重相互之间的协调。笔者此次构建的国有资产管理绩效评价指标体系,主要是针对科研类的事业单位进行的思考研究,因此特别增加了“科研情况”这一二级指标。

3 事业单位国有资产管理绩效评价指标设计

开展事业单位国有资产管理绩效评价工作,微观方面可以增强单位在管理资产过程中的责任意识,为单位管理提供问题解决思路;宏观方面便于财政部门在规避风险、资产配置等方面指明方向。事业单位国有资产在强调存量资产和运作、组织和制度建设、资产配置和处置、资金使用效益和财政预算等的同时,还要兼顾其特殊的公共性和服务性。因此,应当分层次设计指标体系,本着客观、全面、灵活的原则分为三个层次,笔者用A 代表一级指标,B代表二级指标,C代表三级指标。

3.1 资产保障水平

资产保障水平(A1)指标主要体现存量资产情况。该指标设计参考了苏瑞(2017)、钱琨(2020)等关于国有资产管理绩效评价的研究文献。笔者依托财政部统一报表系统、行政事业单位资产管理信息系统中财政部门每年度的资产年报模块,认为资产保障水平(A1)指标下二级指标应包含资产规模(B11)、资产结构(B12)、资产质量(B13),见表1。

表1 资产保障水平指标体系

3.1.1 资产规模。一家事业单位的资产总量大小是衡量其运作能力和水平的关键指标,所以笔者设立资产规模(B11)指标在宏观层面上考察国有资产总体情况。而其三级指标可以具体细分为资产总量(C111)、净资产总量(C112)、人均资产量(C113)。其中,资产总量(C111)表示单位占有和使用国有资产的账面总额。净资产总量(C112)表示减去负债后,单位占有和使用净资产的账面额。人均资产量(C113)表示单位在职人员人均占有的资产额,计算公式为资产总量/在职人员数。

3.1.2 资产结构。事业单位资产结构类型主要包含固定资产、流动资产、无形资产、长期投资和其他资产。所以设计这一指标可以了解单位资产内部具体组成情况。其三级指标可以具体细分为固定资产比率(C121)、流动资产比率(C122)、无形资产比率(C123)、长期投资比率(C124)、其他资产比率(C125)。其中,固定资产比率(C121)表示固定资产在资产总量中的占比,计算公式为(固定资产量/资产总量)×100%。流动资产比率(C122)表示流动资产在资产总量中的占比,计算公式为(流动资产量/资产总量)×100%。无形资产比率(C123)表示无形资产在资产总量中的占比,计算公式为(无形资产量/资产总量)×100%。长期投资比率(C124)表示长期投资在资产总量中的占比,计算公式为(长期投资量/资产总量)×100%。其他资产比率(C125)表示其他资产在资产总量中的占比,计算公式为(其他资产量/资产总量)×100%。

3.1.3 资产质量。设计这一指标的目的是反映国有资产是否具有实用价值以及价值大小的重要指标,因为只有确实具有使用价值的资产才能真正保障事业单位履行各项职能。其三级指标可以具体细分为资产可用率(C131)、固定资产折旧率(C132)、固定资产更新率(C133)。其中,资产可用率(C131)表示已投入和即将投入使用的资产在资产总量中的占比,计算公式为(使用价值完整的资产/资产总量)×100%。固定资产折旧率(C132)表示固定资产折旧额与固定资产原值的比率,计算公式为(固定资产年折旧额/固定资产原值)×100%。固定资产更新率(C133)表示本年固定资产总额与上年相比的更新情况,计算公式为(本年固定资产总额-上年固定资产总额)/资产总量×100%。

3.2 资产管理能力

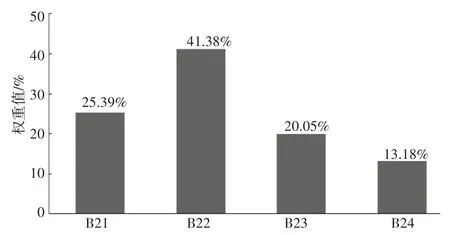

资产管理能力(A2)指标设计主要是考察事业单位国有资产运行环境情况。该指标内容主要参考黄玲(2015)、宋时雨(2018)等在研究单位组织、制度、信息化等对国有资产绩效管理的影响。为了使指标选取更加科学,笔者查阅2019 年和2020 年河南省31 家事业单位内部控制报告发现,可以通过设计二级指标组织结构(B21)、制度建设(B22)、管理团队(B23)、信息化建设(B24)来加以考核,见表2。

表2 资产管理能力指标体系

3.2.1 组织结构。在事业单位中设置专门的资产管理部门是提高管理质量的重要组织保障,该指标是核心指标。一般情况下设置了专门资产管理部门或资产和财务联合部门。设计了三级指标机构设置情况(C211)表示单位是否设立专门资产管理部门。

3.2.2 制度建设。资产管理制度是否完善直接影响着单位的整体运转,是资产管理的基础。设计该指标的目的在于考察单位国有资产管理制度设立和执行情况,该指标是核心指标。其三级指标可以细化为国有资产管理制度设立情况(C221)和国有资产管理制度执行情况(C222)。其中,国有资产管理制度设立情况(C221)表示单位内控建设中国有资产管理制度建设与完善情况。国有资产管理制度执行情况(C222)表示单位国有资产管理执行过程中是否严格按照规章制度。

3.2.3 管理团队。团队专业人员配置、良好管理理念是单位资产运行的重要保障。其三级指标可以细化为管理团队观念和水平(C231)和专职资产管理人员数量(C232)。其中,管理团队观念和水平(C231)表示单位国有资产管理者是否具有责任心,是否创新方式方法管理国有资产。专职资产管理人员数量(C232)表示单位专职从事资产管理的在职人员数量。

3.2.4 信息化建设。事业单位的国有资产信息化管理水平越高,其管理的精度就越强。设计该指标是为了反映资产管理效率。其三级指标可以细化为资产信息录入情况(C241)和信息系统建设情况(C242)。其中,资产信息录入情况(C241)表示资产信息在资产管理系统中的录入完善情况,是否及时准确录入。信息系统建设情况(C242)表示是否建立资产管理系统,系统是否完备或有效运行。

3.3 资产安全水平

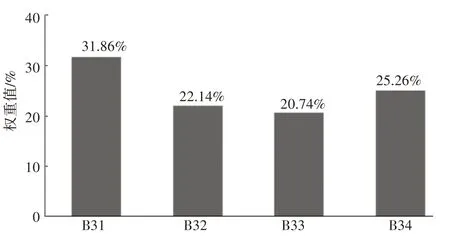

资产安全运营能力是评价指标体系中的关键因素。设计资产安全水平(A3)这一指标,以反映事业单位资产在执行过程中的安全运营能力,进而可以很好地了解事业单位资产在执行过程中配置、处置等效率。此指标的选取主要参考了吴英杰(2013)、苏明梓(2012)等关于国有资产效益管理与评价方面的研究。此指标可以通过财务预算(B31)、资产配置(B32)、资产处置(B33)、资产收入(B34)二级指标加以考核,见表3。

表3 资产安全水平指标体系

3.3.1 财务预算。财务预算是否合理与适度,关系到资金分配的公正和整个预算的质量。其三级指标可以细化为预算编制(C311)、预算执行(C312)、预算调整(C313)。其中,预算编制(C311)表示单位在资金预算编制上是否规范合理。预算执行(C312)表示单位是否按照既定的标准制度严格执行。预算调整(C313)表示单位预算机制建设是否完善,调整是否合理。

3.3.2 资产配置。资产配置是确保资产安全的重要一环,资产配置的安全度是保障资产完整的根本前提。设置资产配置(B32)这一指标的目的主要是为了反映事业单位国有资产的合理使用状况。其三级指标可以细化为资产配置标准(C321)和资产配置规格(C322)。其中,资产配置标准(C321)表示单位是否严格按国有资产配置标准执行。资产配置规格(C322)表示单位目前的资产配置是否符合标准或是否超标。

3.3.3 资产处置。资产处置(B33)指标用来反映资产在期限内是否发挥最大价值,且处置时是否合规办理。其三级指标可以细化为资产处置标准(C331)和资产处置收入流向(C332)。其中,资产处置标准(C331)表示单位是否按照资产处置相关政策按流程办理或按标准执行。资产处置收入流向(C332)表示单位资产处置收入是否及时上缴非税收入财政专户。

3.3.4 资产收入。资产收入管理是事业单位在得到上级主管部门或同级财政部门的批准后,对处置、租赁等形式实现的各类收入的管理。资产收入(B34)指标主要通过收益率和入库率来反映,该指标是核心指标。其三级指标可以细化为资产出租出借收益率(C341)和资产收入入库率(C342)。其中,资产出租出借收益率(C341)表示单位出租出借净收益占出租出借总额的比率,计算公式为(资产出租出借净收益/出租出借资产总额)×100%。资产收入入库率(C342)表示上缴国库的收入额占资产收入总额的比率,计算公式为(上缴入库的资产收入总额/资产收入总额)×100%。

3.4 资产管理效果

事业单位进行国有资产管理,通过履行公共职能来培养人才、产出成果,获得社会效益,产生社会认同感,同时给单位带来更多元的财政投入,形成良性循环,促进单位更好发展。资产管理效果(A4)指标的提出主要参考了王明成(2017)、谭静、李艳芝(2015)等学者的研究成果。同时,开展国有资产绩效评价,还应当根据实际情况个性化灵活设计指标。这一指标的选取也是考虑到部分事业单位的科研属性,如高校、科研院所等。其二级指标可以设置为科研情况(B41)、日常运行(B42)、公共职能(B43)、外部认同度(B44),见表4。

表4 资产管理效果指标体系

3.4.1 科研情况。科研成就是事业单位资产运行效益集中体现的一个重要方面,为核心指标。对于科研情况(B41)这一指标主要从人均科研经费(C411)和科研经费年增长率(C412)两个方面考虑。其中,人均科研经费(C411)表示单位员工人均科研经费数量是否充足。科研经费年增长率(C412)表示与上年相比科研经费的年增长情况,计算公式为(本年科研经费总额-上年科研经费总额)/上年科研经费总额×100%。

3.4.2 日常运行。单位日常运行效果是对事业单位资产管理基本保障效果的一个重要体现,主要反映在单位员工岗位责任履行方面。设置三级指标员工履职(C421)表示考核单位员工是否严格履行职责。

3.4.3 公共职能。公共职能的履行情况是核心指标。事业单位国有资产是培养人才、成果转化的物质基础,对公共职能(B43)的评价可以间接反映出单位国有资产管理的好坏。此指标的考核,更多由单位人才培养(C431)和科研成果转化(C432)三级指标进行评价。其中,人才培养(C431)表示单位培养的专业人才数量、荣获奖项数量等。科研成果转化(C432)表示专利及技术转让和孵化情况、科技论文发表数量等。

3.4.4 外部认同度。设置外部认同度(B44)这一指标的前提是考虑到事业单位资产的公共产权属性,决定了其必须考虑来自外部的认识,而这种评价可以通过学术声誉(C441)和学术交流(C442)三级指标来反映。其中,学术声誉(C441)表示外部认可的单位对科研学术成果创造价值的承认和尊敬。学术交流(C442)表示单位在利用国有资产实现学术交流水平的高低。

4 事业单位国有资产管理绩效评价指标比重

笔者以层次分析法为主,并结合德尔菲法,以期能够让评价指标权重更为科学和高效。以一级指标为例,首先,通常采用标度方法,对四个一级指标运用专家意见法两两对比判定相对重要性;然后,遵循判断矩阵阶数的逻辑思路(见表5),结合标度作出判断并对判定结果进行量化,获取一级指标的判断矩阵(见表6)。

表5 判断矩阵阶数

表6 一级指标判断矩阵

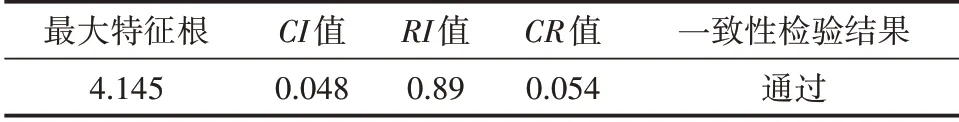

因德尔菲法本身具有一定的主观色彩,因此,还需要检验此判断矩阵是否满足一致性检验。接下来,笔者运用AHP 分析法输入数据,针对一级指标使用和积法,分析得到特征向量为0.476、1.142、1.758、0.624,其对应的权重值分别是11.899%、28.541%、43.957%、15.603%,除此之外,结合特征向量可计算出最大特征根为4.145,利用公式一致性指标CI=(最大特征根-n)/(n-1),求出CI值为0.048,得到分析结果(见表7)。

表7 一级指标层次分析结果

CI值越大,表明判断矩阵偏离完全一致性越严重;CI值越小,表明判断矩阵越接近于完全一致性。但仅靠CI值作为验证一级指标是否具有满足一致性标准是不够的,还需要引入平均随机一致性指标RI值(见表8)。

通常情况下一致性比率CR值越小,说明构建的判断矩阵一致性越好,一般情况下CR值小于0.1,则判断矩阵满足一致性检验;如果CR值大于0.1,则说明不具有一致性,应该对判断矩阵进行适当调整之后再次进行分析。笔者通过查询AHP第4阶平均随机一致性指标RI表格得到RI值为0.890。使用表7的CI值和表8的RI值进行一致性检验计算,得到CR值为0.054,其小于0.1,意味着本次一级指标研究判断矩阵满足一致性检验(见表9),所得权重具有一致性,达到评价体系指标选取的标准,可生成具有信赖度的一级指标权重值(见图1)。

表8 随机一致性指标RI表格

表9 一致性检验结果汇总

图1 一级指标

同理,对于二级指标经过上述步骤也同样可以获取评价指标权重,具体见图2至图5。

图2 资产保障水平二级指标

图5 资产管理效果二级指标

而针对三级指标的确定,笔者采用等权重方式,以二级指标B11 资产规模为例,其三级指标C111 资产总量、C112 净资产总量、C113 人均资产量等权重则均为0.33,利用公式组合权重A1×B11×C11 或A1×B11×C12 或A1×B11×C13,得到三者的组合权重均为0.009 8。通过对汇总各级权重并对各要素的最终权重进行测算,得出事业单位国有资产管理绩效评价指标权重值(具体见表10)。

表10 事业单位国有资产管理绩效评价指标权重表

图3 资产管理能力二级指标

图4 资产安全水平二级指标

事业单位国有资产除了满足日常管理运作需求外,还应履行一些企业机构无法做到的社会公益职能,故对表10 的组合权重进行分析,组合权重值排名前5 的有组织机构指标、制度建设指标、公共职能指标、资产收入指标、科研情况指标。此与核心指标选取的初衷相呼应,也与科研类事业单位国有资产为了履行为社会服务的公共职能而存在的意义相符合,因此说明表10 的权重值具有一定的可信度,故此指标体系构建比较系统科学全面,具有一定的参考价值。

5 结语

构建事业单位国有资产管理绩效评价指标,能够对国有资产进行科学有效管理。笔者从指标筛选、评价体系构建等方面进行深入分析,虽提供了一套较为完整的绩效评价指标体系,但还是希望相关学者在应用这套绩效评价指标体系时遵循灵活原则,考虑不同类型事业单位不同资产的差异性,避免违背绩效评价初衷,充分利用好绩效评价结果,使其真正为资产管理工作提供决策参考依据。