项目化学习:在破圈与赋能中“走近鲁迅”

——部编版小学语文六年级上册第八单元教学寻绎

2022-08-01姚惠平

文∣姚惠平

部编版六年级上册第八单元以“走近鲁迅”为主题编排了《少年闰土》《好的故事》《我的伯父鲁迅先生》和《有的人》四篇课文,这为学生认识鲁迅、了解鲁迅开拓了重要的学习空间。然而在现实的课堂中,却有着“一怕文言文,二怕写作文,三怕周树人”的说法。由此可见,被过度神化的鲁迅让学生多了几分距离感和陌生感。如何把鲁迅从高高在上的神坛上“请下来”,让他回归本位、回归儿童是当下研究的重点。项目化学习努力探索鲁迅教学的破圈之路,创新以项目赋能学生主动探索的学习路径。在单元整组推进的背景下,学生将在真实的驱动性任务中体验沉浸式探究的进阶成长。[1]

一、价值探问:项目化学习的深意在哪里?

“走近鲁迅”单元教学的破圈需要打破“教学惯性”和传统方式,以项目化学习的形式对单元内容进行整体把握和重新定义,共同调和语文的“根”“氧”与“味”。

(一)基于项目坚守“有根”的语文

鲁迅是民族精神的一面旗帜,是语文教育不可或缺的灵魂。项目化学习致力于坚守“有根”的语文。其“根”深植于民族精神启蒙这一奠基工程。部编版六年级上册第八单元是小学语文教材中唯一的“鲁迅单元”,是学生在儿童阶段感受鲁迅品格、学习鲁迅精神的重要内容。开放而具体的项目化学习基于对单元整体脉络的把握,通过润物无声的方式引领学生多角度感受鲁迅形象,从而在内心深处生发出对鲁迅的亲近之情。

(二)基于项目诠释“有氧”的语文

在以往的教学中,由于先验式解读的印象惯性,可亲、可爱的鲁迅变成了枯燥乏味、深不可测,甚至令人生畏的鲁迅[2]。项目化学习致力于诠释“有氧”的语文。其“氧”来源于回归生活的学习情境。基于真实情境的项目化学习体验将打通教材的前后联系,撬动语文学习方式的转变。生活化的项目场景扩大了鲁迅教学的疆域,模糊了单篇课文的边界。互动生成的学习成果将给予鲁迅最生动、最接地气的解读。

(三)基于项目还原“有味”的语文

传统的语文课堂,与鲁迅相关的文本常被异化成“思政课”的素材。项目化学习致力于还原“有味”的语文。其“味”来源于对语文听说读写能力的观照。真实的驱动性任务让学生在多方位、多态势并行的探索实践中完成特定的语文学习项目,并对单元“样貌”有一个整体的概览。从入项到出项的探究过程,学生主动运用语言文字获取信息、认识世界、发展思维、获得审美体验,进一步提升语文综合素养。

二、目标探寻:项目化学习的锚点在哪里?

教师在进行项目化学习的目标探寻时必须整体把握单元教材内在联系,形成抵抗“封闭圈”的潜在力量,促进语文要素的结构化推进、核心素养的进阶式发展和阅读情感的适应性铺垫。

(一)语文要素的结构化推进

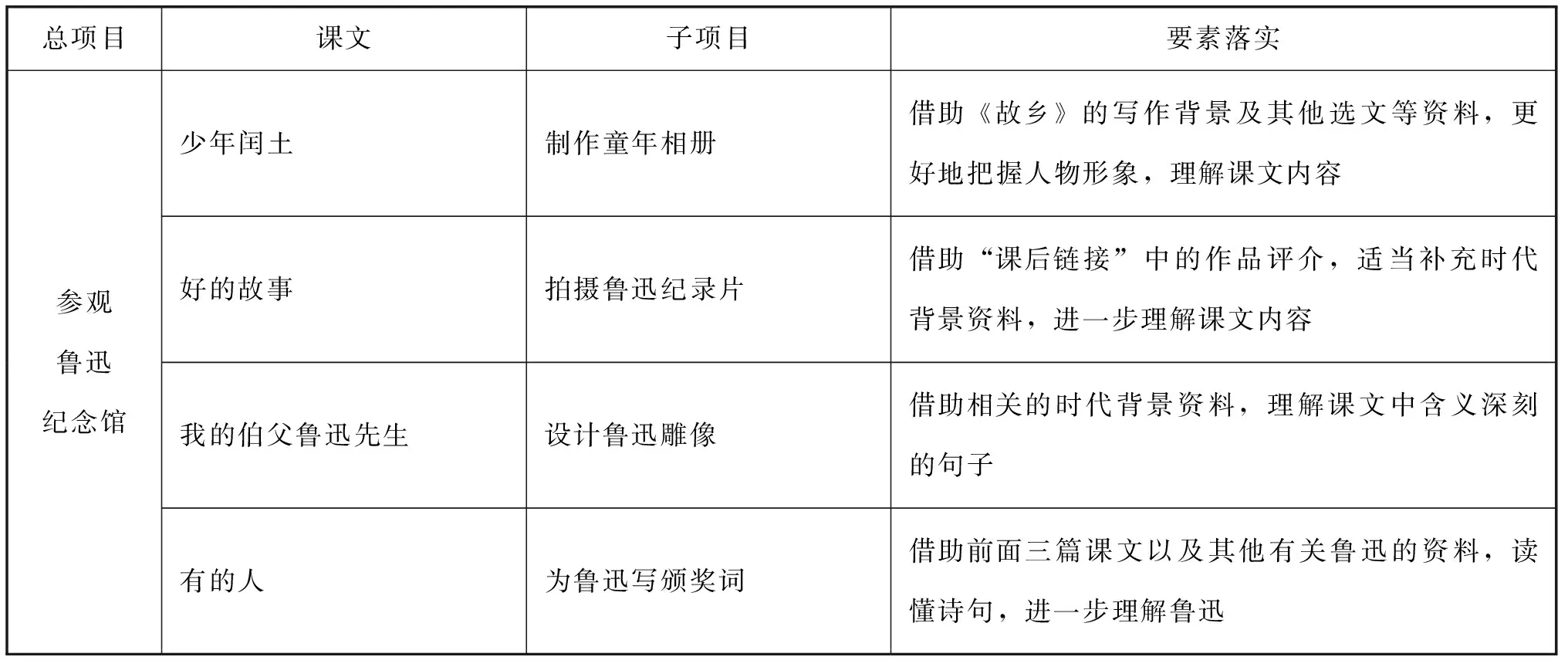

提高项目化学习质量的核心是发挥好语文要素在单元整组教学中的功能。“走近鲁迅”单元的语文要素是“借助相关资料,理解课文主要内容”。这一语文要素体现了编者对本单元选文特质的观照。因为鲁迅生活的年代距离学生比较遥远,当时的语言表达与现在的语言表达有所差异,学生必须借助资料才能真正“走近鲁迅”。如教师以“参观鲁迅纪念馆”为总项目,结合课文编排特点在子项目中结构化落实语文要素(如表1)。《少年闰土》一课,教师可以提供搜集资料的指向,让学生根据项目要求查找相关资料并把握人物形象;《好的故事》一课,应让学生从内心深处生发对资料的需求,借助“阅读链接”完成项目研究;《我的伯父鲁迅先生》一课,可让学生在预习时查找相关资料,借助含义深刻的关键句完成“鲁迅雕像”设计;最后,《有的人》一课,可借助前一阶段学习的内容以及课外查找到的资料展开项目化学习。

表1 “走近鲁迅”单元语文要素结构化推进项目安排表

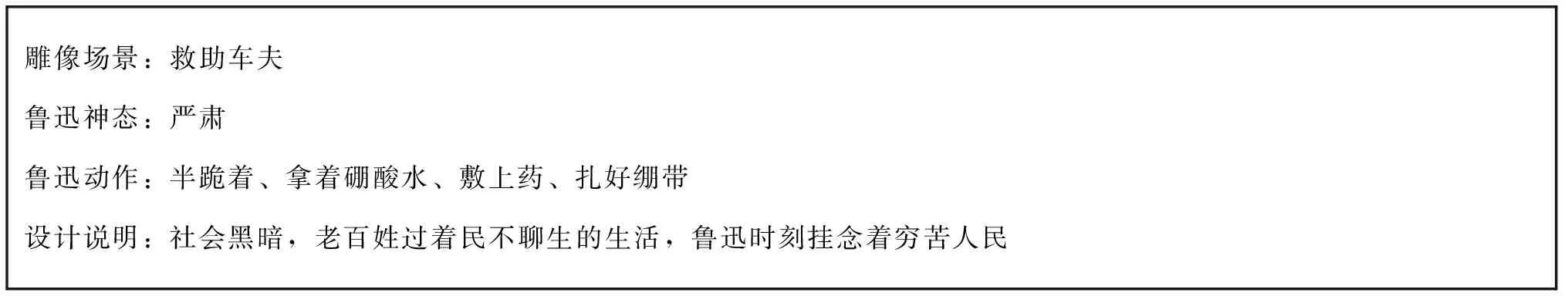

(二)核心素养的进阶式发展

语文核心素养的进阶式发展建立在新旧知识的结合点上,即基于学生已有的学习经验,在以文带文的迁移运用中建构相应的“学习地图”。项目化学习对标需要学生达成的能力层级及核心素养的培养,指向在真实的情境中整体性地解决问题。学生在四年级学过“根据需要搜集资料”和“从人物的语言、动作等描写中感受人物的品质”,五年级学过“通过课文中动作、语言、神态的描写,体会人物的内心”,这些方法可在“走近鲁迅”单元的项目化学习中逐步落实。以《我的伯父鲁迅先生》为例,学生要完成“设计鲁迅雕像”这一学习项目就需要综合运用四、五年级习得的学习经验,借助有关鲁迅的动作、语言、神态描写完成“鲁迅雕像设计稿”(如表2)。 以“通过人物的神态、动作描写感受人物的内心”这一学习方法助力学生初步完成“鲁迅雕像设计稿”;以“借助相关资料理解课文主要内容”这一学习方法助推学生进一步完善“鲁迅雕像设计稿”。这样的串联过程有利于思维活动的展开,推动学生真实参与学习活动,体现了语文核心素养的进阶式发展。学生在经历知识发生与发展的过程中达成语文核心素养的协同发展。

表2 鲁迅雕像设计稿

(三)阅读情感的适应性铺垫

“走近鲁迅”是一个人物单元,小学阶段的启蒙教学应从儿童的视角出发,为阅读情感的建立做好适应性铺垫。从项目化学习的序列来看,先学习《少年闰土》无疑是最合适的。《少年闰土》一文重点回忆了闰土雪地捕鸟、海边拾贝、看瓜刺猹、看跳鱼儿四件事。在“制作童年相册”这一学习项目中,机智勇敢、见多识广的闰土不仅是文中的“我”念念不忘的童年玩伴,更是令当下儿童由衷羡慕的“别人家的孩子”。透过少年闰土这扇窗,学生产生了“走近鲁迅”的自觉愿望。这样的适应性铺垫是在整体考量单元整组教材基础上的匠心设计,让学生先“亲其人”,进而“爱其文”。生活化的项目场景有利于还原鲁迅的真实形象,帮助学生建立积极的情感认同,为“文化自信”赋能增值。

三、策略探究:项目化学习的路径在哪里?

项目化学习如何为学生“走近鲁迅”赋能?教师应该调整视角,创造性地解读教材,让学习资源前后贯通,学习方法左右串联,学习空间向外扩容,进而为学生构建其“走近鲁迅”的项目导航系统。

(一)前后贯通:学习资源织成网

“走近鲁迅”单元以多维度视点将选文有机组成一个精深的单元。教师在推进学习项目时,要从单元整体出发,把课文、习作、语文园地等看成一个整体,对存在要素对接的学习资源进行系统解读。在前后贯通的学习资源网里,单元学习要点以及单元内各部分之间形成紧密的联系与勾连。如教师以“参观鲁迅纪念馆”为总项目,从单篇课文、课后练习、阅读链接、语文园地等多方面进行整体规划,有序推进单元学习内容的多重构建。第一个子项目为“走近鲁迅”,这一项目让学生借助单元篇章页的鲁迅信息完成纪念馆中的鲁迅简介,快速阅读《少年闰土》,进一步了解鲁迅的成长环境和童年生活;第二个子项目为“追忆鲁迅”,这一项目将《有的人》这首现代诗的教学前置,让学生结合《好的故事》和《我的伯父鲁迅先生》构建对鲁迅的整体印象,了解鲁迅备受敬仰和爱戴的原因;第三个子项目为“铭记鲁迅”,这一项目的学习内容为记诵语文园地中的“日积月累”,概览初中教材中的鲁迅选文,为小学与初中阶段学习的衔接做铺垫。以上三个子项目在“参观鲁迅纪念馆”这一总项目的指引下打破了处理教材的固定思维壁垒,让学生在前后贯通的“内容网”里形成以一带多的阅读能力。这样的学习方式,通过教学内容的优化重组,基于项目的需求重新进行阅读联结与意义建构。学生在项目化学习中将实现持续成长。

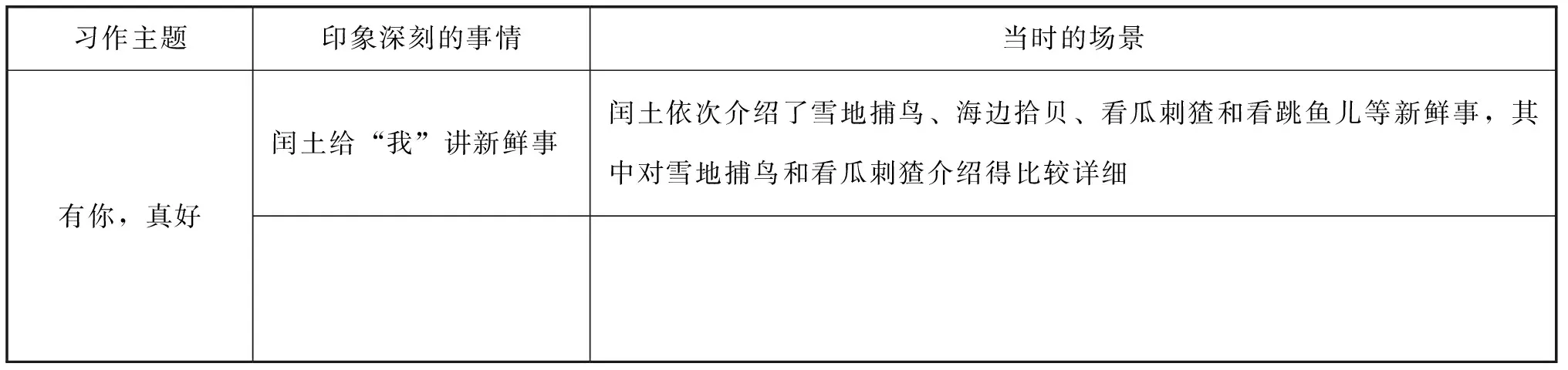

(二)左右逢源:学习方法串成链

项目化学习还应解决文道融通的问题,通过具体可感的方法支架让学生经历体验、感悟、发现的过程。为解决具体项目场景中的问题,学生需要紧扣思维热点,注意阅读与习作的关联,在左右逢源中串起一条语文学习方法链。如《少年闰土》一课,教师以认识“少年鲁迅”为主题,通过“制作童年相册”这一学习项目,引导学生借助课外的选文资料打开阅读视野。为填补项目化学习中的空白信息,学生主动探索,用自己的行动解决问题。在比对筛选中,学生发现《从百草园到三味书屋》《钓虾与放牛》和《社戏》等选文片段可以进一步丰富“制作童年相册”这一学习项目的展示成果。再看这一单元的习作《有你,真好》,教师在纵向关联中发现《少年闰土》一课的写作方法可以在单元习作中进行迁移与运用(如表3)。学生可学习通过具体的事例表现人物特点,借助场景描写表达主观情感。

表3 《有你,真好》习作指导支架

(三)内引外拓:学习空间画成圆

项目化学习使学生在单元整组的教学背景中置身于更广阔的学习空间,通过内引外拓为课堂画一个开放的“同心圆”。课内与课外学习疆域的打破有效避免应景式的被动学习,实现了“在场”的真学习。在项目探究的过程中,学生需要对单元整组材料和课外相关资料进行集中盘活,从而顺势而为、拾级而上。如“制作鲁迅语录”这一学习项目的意义在于聚焦鲁迅说过的话,体会话语背后的深意。它具有吸引学生进行整体感悟、探究的牵引力。要完成这一学习项目的成果展示,学生需以系统思维观照这一单元的所有学习资源。语文园地的“日积月累”编排了一组出自鲁迅作品的名句,与单元主题密切关联。这些句子从不同角度展现了鲁迅的精神世界,体现了鲁迅对孩子的态度,对革命之路的看法和对民族脊梁的理解。辐射到这一单元的选文,学生同样能找到含义深意的句子。如《少年闰土》一课,“我素不知道天下有这许多新鲜事……”正是对当下学生生活现状的呐喊。又如《我的伯父鲁迅先生》一课,“四周黑洞洞的,还不容易碰壁吗”在无痕中渗透乐观面对生活困境的积极态度。再如《好的故事》一课,“我真爱这一篇好的故事,趁碎影还在,我要追回他,完成他,留下他”写出了鲁迅对美好生活的不懈追求。除此之外,学生还能在其他的鲁迅作品中找到类似的句子。要理解这些句子的深刻含义,完成“鲁迅语录”的项目分享,学生需要改变经验主义,走出学习的“舒适区”,积极主动地借助各种资料构筑单元学习空间的“经纬”。只有这样,学生才能经历系统计划和逻辑推进的思维过程,快速进入真实的话语情境。这样的“开放圆”对学生进行系统化、可持续的影响,让学生更加主动地融入学习项目。

综上所述,项目化学习在破圈与赋能中为“走近鲁迅”实现了“提档升级”。基于整体建构的学习项目以学生的视角“浅入”,寻找鲁迅与儿童的“共鸣点”,让鲁迅教学也因此从 “越位”“错位”向“本位”回归[3]。在真实学习情境中,学生产生了主动对话鲁迅的愿望,认识了一个可亲可爱、真实丰富的鲁迅。