芝麻过敏原及其致敏性消减技术研究进展

2022-08-01张九凯康文瀚胡风欣邢冉冉

张九凯, 于 悦,2, 于 宁, 康文瀚, 胡风欣, 邢冉冉, 陈 颖,*

(1.中国检验检疫科学研究院, 北京 100176; 2.吉林农业大学 食品科学与工程学院, 吉林 长春 130118)

芝麻(Sesamumindicum)又名脂麻、胡麻,属被子植物门芝麻科芝麻属,是我国4大食用油料作物之一,也是常见的具有营养功效的加工食材和食疗食材。我国是芝麻消费大国,主要以油用与食用为主,占消费总量的80%。2015—2020年芝麻消费量整体呈上升趋势,2020年我国芝麻消费量为142.92万t[1]。

近年来随着芝麻及其制品销量的逐年递增,由芝麻引发的过敏患者逐渐增多[2],在全世界范围内引起了广泛关注[3]。欧洲、美洲、大洋洲及亚洲各国都有芝麻过敏的相关报道,尤其是各国儿童对芝麻及其制品过敏的比例达到0.1%~0.8%[4]。美国一项流行病学调查发现,美国有超过150万成年人和儿童(占美国人口的0.49%)对芝麻过敏[5]。研究人员还发现,对芝麻过敏的人很容易对另一种过敏原过敏,如欧洲的一项基于122人的调查表明:同时对花生、坚果和芝麻过敏的比例占调查人群的60.7%[6]。

尽管芝麻过敏的患病率不高,但其过敏反应风险较高,过敏患者在接触芝麻及其制品后会出现包括皮肤系统、呼吸系统、消化系统在内的全身性过敏反应,症状包括荨麻疹、嘴唇和嘴巴周围发痒、发红和胃肠道症状。在严重情况下,芝麻过敏可导致过敏性休克,甚至可能危及生命。

根据2022年联合国粮食及农业组织和世界卫生组织(Food and Agriculture Organization of the United Nations/World Health Organization,FAO/WHO)食物过敏原风险评估专家咨询会上提出的建议,综合考虑每种食物引起过敏反应的发生概率、严重程度和潜在风险,包括芝麻在内的8大类食物被列为主要过敏原:含麸质的谷物、甲壳类、鸡蛋、鱼类、牛乳、花生、芝麻和树坚果[4],这8类过敏原通常被称为“Big 8”。目前食品过敏的诊断、管理、预防和干预等有了显著进展,但避免接触依然是最有效的方式。然而芝麻作为加工食品中的一种隐藏成分,广泛用作食品加工原辅料,主要添加于糕点、菜肴和饮品中,消费者在膳食中难以避免的会接触到芝麻过敏原。因此芝麻过敏原消减技术的研究在预防芝麻过敏、保障公众健康等方面具有重要意义。

食品过敏原的致敏性主要取决于抗原表位即抗原决定簇的空间结构,而食品加工可以改变过敏原结构,从而掩盖或破坏过敏原表位,进而消减食物致敏性。近年来,通过加工来消减食品过敏原的研究取得了巨大进展,通常采用的加工方式包括微波[7]、高压[7]、辐照[8]等物理方法,糖基化[9]、水解[10]等化学方法,以及酶解[11]、微生物发酵[12]等生物方法,致敏性消减效果取决于加工方式、程度和时间,以及其他成分(糖、盐等)的影响。目前,针对芝麻过敏消减技术的研究相对较少,且基本处于探索阶段,加工工艺对芝麻过敏原结构及其致敏性的影响机制仍有待进一步的深入研究。本文从芝麻主要过敏原的特性及其消减技术等方面进行阐述,并对潜在的新型消减技术进行概述,以期为芝麻脱敏研究及开发切实有效的过敏原消减技术提供科学指引。

1 芝麻主要过敏原

截至2022年,经世界卫生组织/国际免疫学会联合会(World Health Organization/International Union of Immunological Societies,WHO/IUIS)过敏原命名小组确认,已鉴定出4个家族的7种芝麻过敏原:2种2S白蛋白家族(Ses i 1和Ses i 2)、1种7S类豌豆球蛋白家族(Ses i 3)、2种油质蛋白家族(Ses i 4和Ses i 5)和2种11S球蛋白家族(Ses i 6和Ses i 7)。芝麻过敏原蛋白主要由11S球蛋白和2S白蛋白组成,分别占种子总蛋白的60%~70%和15%~25%[13]。

1.1 Ses i 1蛋白

Ses i 1是芝麻主要的过敏原,属于醇溶蛋白超家族中的2S贮藏白蛋白,其分子质量约9 kDa[14],含有153个氨基酸,其中有6~8个半胱氨酸残基用于形成多个二硫键。Ses i 1与核桃过敏原Jug r 1有38.56%的同源性,与榛子过敏原Cor a 14有44%的同源性[15]。已有研究表明Ses i 1具有较高的酸稳定性、热加工稳定性,可耐受温度为90 ℃,同时由于被二硫键紧密压实,掩蔽酶切割位点,在胃肠道消化实验中表现出较高的稳定性[14],因此通常认为2S白蛋白可直接通过胃肠道致敏。根据Pastorelloe等[16]的研究,在所有10例受试芝麻过敏患者血清中,均能检测到9 kDa白蛋白(Ses i 1)的特异性IgE抗体。

1.2 Ses i 2蛋白

Uniprot蛋白数据库中Ses i 2被命名为2S种子贮藏蛋白,又名2S贮藏白蛋白、β-球蛋白,属于醇溶蛋白超家族,含有148个氨基酸,其分子质量约为7 kDa。尽管2S白蛋白种类繁多,但它们具有共同的核心二硫键和相似的物理化学性质,这使它们成为检测对花生、坚果和芝麻过敏人群发生过敏反应的主要指标[6]。Wolff 等[17]研究发现,14 kDa的2S白蛋白前体能够被24份芝麻过敏患者血清中的22份识别,表明该前体蛋白是芝麻的主要过敏原。同时,该团队通过重叠肽库方法来鉴定Ses i 2与人血清抗体的结合位点,发现了9条可能的IgE识别位点,其中SRQCQMRHCM、 QCQMRHCMQW、NQGQFEHFREC 3条肽段是免疫优势抗原表位,能够被超过80%以上的血清样本识别[18]。

1.3 Ses i 3蛋白

Ses i 3是7S类豌豆球蛋白,属于Cupin超家族,在其三维空间结构中具有β-折叠桶的蛋白质超二级结构。豌豆球蛋白由单个肽链的3个单体结合成三角形的扁平三聚体,能够抵抗热变性和酶消化。Ses i 3由585个氨基酸组成,缺乏二硫键,分子质量约为45 kDa。Beyer等[19]研究表示,Ses i 3可被75%的芝麻过敏患者血清所识别,是芝麻的主要过敏原之一。研究表明:Ses i 3与该家族中的开心果、榛子、花生、碧根果中的7S豌豆球蛋白过敏原之间分别有47%、42%、36%、49%的同源性。Ses i 3对不同酶消化的反应各不相同,其容易被胃蛋白酶酶解,而对胰蛋白酶、胰凝乳蛋白酶的抵抗性较强[11]。马秀丽等[20]利用SWISS-MODEL 程序进行同源建模研究,对Ses i 3蛋白的B细胞线性抗原表位进行了预测,预测结果为认为序列ESKDP、RQKHQGEHG、NRKSP、QHG、YQREKGRQDDDNPTDPEKQY、RRQG、KYREQQGREGGRGE、EGR、EQGR、QHG、RQDR、ENP、RHE、ESK、RPTH、ASQ、SRSRGSYQGETRGRP、ANNNE、SRSQQ、GPRQQQQGR最可能是线性表位。

1.4 Ses i 4蛋白

Ses i 4是分子质量约为17 kDa的油质蛋白,由166个氨基酸组成,是一种α-螺旋跨膜蛋白,也是一种脂质储存蛋白。Alonzi等[21]认为油质蛋白可以作为儿童和成人芝麻过敏的诊断指示。研究表明:Ses i 4与榛子中的油质蛋白过敏原Cor a 12的同源性约为54%,与花生中的油质蛋白过敏原Ara h 10的同源性约为46%[22]。Leduc等[23]发现32 例芝麻过敏患者血清中全部含有油质蛋白(17 kDa和15 kDa)特异性IgE抗体,说明二者也是芝麻的主要过敏原,其中17 kDa的为Ses i 4,15 kDa的为Ses i 5。

1.5 Ses i 5蛋白

Ses i 5是由198个氨基酸组成的油质蛋白,参与跨膜肽段为38~64、70~99,其分子质量为15 kDa,等电点为5.18。据报道,Ses i 5与榛子蛋白Cor a 13的同源性高达75%,而与花生蛋白Ara h 11的同源性达66%[22]。根据Leduc等[23]的研究,在所有32例受试芝麻过敏患者血清中都能检测到Ses i 5的特异性IgE抗体。

1.6 Ses i 6蛋白

Sesi 6是一种11S球蛋白[24],主要以六聚体形式存在,具有水不溶性,通常存在于豆类、坚果、种子中,由459个氨基酸组成,分子质量约为52 kDa[25]。11S球蛋白单体经过翻译后修饰通过二硫键由酸性亚基与碱性亚基连接而成,约占芝麻总蛋白的60%~70%,是芝麻蛋白的主要组成部分。Ses i 6与核桃过敏原存在交叉反应[26],与花生中的Ara h 3(11S球蛋白)整体上有39%的同源性。Beyer的研究表明:在24位芝麻过敏患者的血清实验中,有13位表现出对Ses i 6蛋白较强的IgE结合能力[24]。

1.7 Ses i 7蛋白

Ses i 7也是一种11S球蛋白,水不溶性11S球蛋白,约占芝麻总蛋白质量的60%~70%,是芝麻蛋白的主要组成部分。分子质量为57 kDa,空间结构与Ses i 6相似,二者同源性约为38%。研究表明:类似于Ses i 3,Ses i 6、Ses i 7易被胃蛋白酶消化,但在胰蛋白酶、胰凝乳蛋白酶下的稳定性较强[11]。同样在Beyer[24]的研究中,Ses i 7能和24个血清中的10个血清相结合。

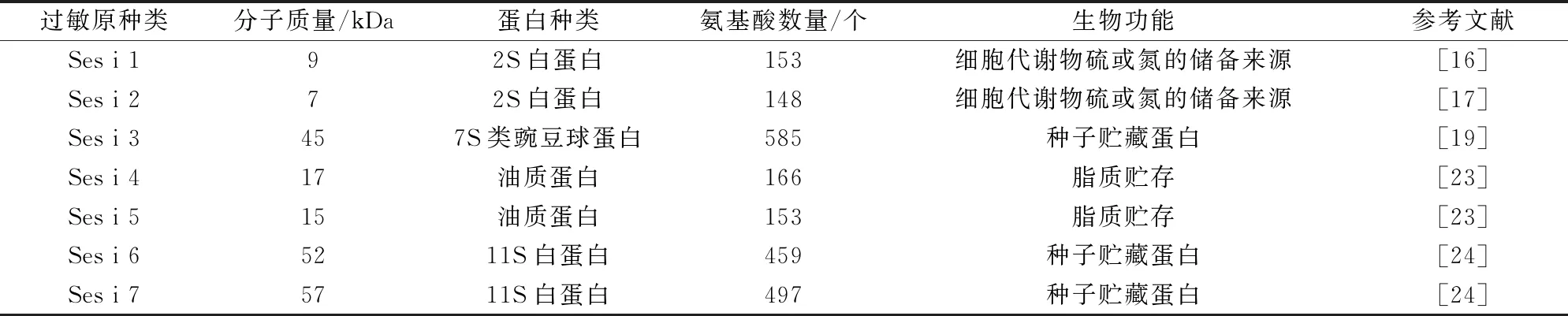

由研究报道可知,芝麻主要过敏原蛋白种类及生物功能见表1[16-17,19,23-24]。

表1 芝麻主要过敏原蛋白

2 芝麻致敏性的常见消减技术

食品过敏原消减技术主要是通过食品加工工艺改变过敏原结构,包括伸展、聚合、交联,以及化学修饰等,进而破坏构象或线性表位以达到降低或消除食物过敏性的目的。芝麻制品包括芝麻油、芝麻酱、芝麻糊、芝麻糖、芝麻糕等,其生产过程涉及不同加工工艺,加工工艺会对芝麻过敏原结构及其致敏性产生重要影响。目前,关于芝麻过敏原消减技术的研究相对较少,主要集中于煮沸、微波、烘焙等热加工技术,以及高压、辐照、发酵、酶解等非热加工技术。

2.1 热加工消减技术

热加工技术因其成本低、操作简单、易实现,是目前食品致敏性消减最常用的方法之一。芝麻生产中使用的热加工工艺包括煮沸、微波、烘焙、油炸等。热加工主要通过引起食品过敏原的各种修饰反应来实现,致敏性消减包括肽键的水解和变性、二硫键重构以及蛋白质与其他组成相互作用,包括碳水化合物和脂质等[27],其变化程度取决于处理程度和持续时间。

2.1.1煮沸加热

煮沸加热技术常被视为是传统的热加工技术,煮沸可能通过将过敏蛋白浸提到水中或表达、掩盖和破坏致敏蛋白中的表位,从而影响其致敏性[28]。Achouri等[7]通过ELISA实验评价了芝麻蛋白在经过不同煮沸时间处理后的芝麻过敏原性质。结果表明:芝麻的煮沸导致IgG结合能力显著增加。然而,当煮沸时间从5 min增加到10 min时,没有观察到IgG结合能力的进一步增加,表明这种致敏性并不具有时间依赖性。可见煮沸加热这种传统的热加工技术对降低芝麻蛋白过敏原性的作用并不显著,这可能是由于芝麻的主要过敏原2S白蛋白(Ses i 1)等是热稳定的,其前体蛋白含有丰富的半胱氨酸残基,与二硫键的形成有关系,因此其致敏表位在加热后仍保持稳定。类似的结论也在其他热稳定的食物过敏原中发现,根据Shin等[29]的研究结果,卵类黏蛋白即使水煮1 h后,依然具有较高的消化稳定性,免疫反应性也不会降低,原因也是它具有较强二硫键连接的区域,这些区域能够在加热之后维持溶解性而不是聚集,因而能够保持IgE结合能力。

2.1.2微波加热

微波加热是通过电磁波加热的过程,其频率范围在300 MHz至300 GHz之间。微波因其更高的效率和更强的蛋白变性潜力而被普遍用于研究过敏原消除,如微波加热用于破坏花生蛋白的二级结构。Achouri等[7]利用1 000 W微波加热芝麻,并通过ELISA评价了芝麻蛋白进行热处理后的抗原反应,研究发现与未处理的样品相比,微波处理1 min对芝麻免疫反应性无影响,而处理3 min后观察到芝麻免疫反应性显著降低。红外光谱实验结果表明:微波处理能够诱导芝麻蛋白产生较大的结构变化,主要表现在从α-螺旋结构转为更规则的β-折叠结构,反平行的β-折叠和聚合链含量降低,表明芝麻蛋白发生了解聚和变性,但该研究并未开展血清学分析。有研究表明:微波处理可提高核桃蛋白的IgE、IgG结合能力,这可能是由于微波处理可以使蛋白的某些折叠结构被不同程度的打开,从而暴露或者形成更多的抗原表位,从而有利于抗体的结合,提高了核桃蛋白的抗原性[30]。可见微波加热技术是否能用于芝麻致敏性消减还需要进行进一步研究。

2.1.3烘焙加热

烘焙加热技术是食用芝麻前的主要预处理加工方式之一[31],可提高芝麻的品质、活性成分的含量及其出油率,但不当的烘焙处理也会使芝麻通过美拉德反应生成呋喃、丙烯酰胺等污染物[32],因此芝麻的烘烤处理一般建议在150~200 ℃进行10~20 min[33]。烘烤处理会引起芝麻的微观结构、物理和化学性质变化,导致芝麻蛋白质的展开、降解和聚集,从而影响其过敏原性。目前,烘焙加热对芝麻致敏性的影响尚无定论。笔者研究团队前期考察了烘焙处理(焙烤温度120、150、180 ℃,烘烤时间为5~30 min)对芝麻蛋白的结构以及致敏性影响,研究结果表明烘烤处理120、150 ℃对芝麻蛋白二级结构影响较小,180 ℃影响较大,血清池免疫印迹分析发现,经过180 ℃焙烤的芝麻过敏原蛋白的IgE结合能力明显降低。Achouri等[7]采用150 ℃烘焙芝麻7.5 min和15 min,发现与微波加热技术相比,烘焙加热技术会显著增加免疫反应性,这可能是由于烘焙导致更多抗原表位暴露于蛋白表面。因此,烘焙处理对芝麻致敏性的消减作用受到温度、加热时间等多种因素的影响,需要开展更加深入系统的研究。

2.2 非热加工消减技术

近年来,随着非热加工技术的迅速发展,利用非热加工技术消减过敏原成了新的研究重点。相比热加工,非热加工具有很多优点:在低温条件下处理食品过敏原,不仅能够保留食物的感官特性和改善食物的营养状况,还能够通过改变过敏原的结构,从而影响其致敏性[34]。目前,已报道的用于芝麻致敏性消减的非热加工技术包括高压、辐照、发酵、酶解等技术。

2.2.1高压处理

2016年3月,广东省纪委发现邓强严重违纪,于同年3月22日对其立案并采取“两规”调查措施。其间,邓强如实交代了受贿事实。同年6月28日,邓强的亲属代为退出赃款260万元。

高压处理(high-pressure processing, HPP)技术是一种新型的食品非热加工技术,这种特殊的加工方法可以在室温下使用100 MPa以上的超高压灭活食品中的微生物和酶,同时保持食品原有的风味和营养价值,延长食品的保质期。相比传统的热处理方式经常会破坏蛋白质的整体结构甚至破坏共价键,HPP技术仅影响离子键、氢键和疏水键等弱键,并不影响共价键,因此在食品加工中逐渐引起人们的关注。近年来,HHP技术逐渐被应用于食品致敏性消减技术的研究中,如豆类、谷物类、海产品、乳制品等的脱敏[35]。Achouri等[7]采用100、200、300、400、500 MPa 5个不同梯度高压处理芝麻蛋白,并通过ELISA考察了芝麻蛋白的免疫反应性。研究发现,与空白对照组相比,高压处理降低了芝麻蛋白的IgG结合能力,且压力越高,芝麻的IgG结合能力越低。这是因为高压处理能使芝麻过敏原蛋白二级结构发生构象变化,从而掩盖过敏原构象型表位,降低其致敏性。因此通过HHP对芝麻进行前处理可以降低芝麻过敏原的抗原性,该法可能是获得低致敏性芝麻制品的一个有效途径。

2.2.2辐照处理

辐照是一种食品非热加工技术,广泛用于食品杀菌、杀虫、保鲜、防腐、延缓果实衰老、营养维持等方面。除此之外,研究人员还研究了辐照对食物过敏性的影响,在常见动物性食品过敏原(牛奶、鸡蛋、鱼、虾)和植物性食品过敏原(大豆、花生、小麦和坚果)等都表现出一定的致敏性消减作用[36],研究发现辐照会导致食物蛋白质的构象变化,如碎裂、聚集、交联和氨基酸修饰,从而调节其免疫原性[37]。Hassan等[36]研究了不同辐照剂量(0.5、1.0、1.5、2.0 kGy)对芝麻蛋白特性的影响,结果表明随着辐照剂量的增加,高剂量的辐照能够显著增加芝麻蛋白中白蛋白和球蛋白的比重,同时增加体外蛋白消化性和蛋白溶解性,但十二烷基硫酸钠聚丙烯酰胺凝胶电泳(sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis,SDS- PAGE)实验也发现辐照并未对芝麻过敏原蛋白产生影响。Zoumpoulakis等[8]采用ELISA实验考察了不同辐照强度(2.5、5.0、10.0 kGy)对白芝麻致敏蛋白的影响。与空白对照组相比,5.0 kGy辐照的芝麻致敏蛋白含量略有降低,但通过ANOVA分析发现,空白对照组和辐照组(2.5、5.0、10.0 kGy)的芝麻致敏蛋白浓度并未存在显著差异(P>0.05)。这可能是由于辐射以随机方式引起芝麻过敏原蛋白发生构象变化,导致一些内部表位的暴露或隐藏,从而引起致敏性的升高或降低。因此关于辐照对芝麻过敏原蛋白结构及致敏性的影响仍需要进行深入研究。

2.2.3发酵处理

发酵是食品加工和保藏的传统方法之一。发酵不仅有助于食物的消化吸收,还可在一定程度上分解具有抗原特性的食品蛋白质,或使其变性,转化为小分子多肽及氨基酸,从而破坏某些抗原表位,以达到降低致敏性的目的。近年来发酵工艺陆续应用于发酵豆制品、发酵牛乳、发酵小麦、发酵花生制品、发酵水产品等以降低致敏性[38]。Jung等[39]采用香菇真菌考察了发酵技术对芝麻蛋白致敏性的影响,发现未发酵的芝麻蛋白在SDS- PAGE结果中可以观察到主要的过敏原条带,而经发酵的芝麻过敏原在发酵后被降解为小肽。此外,经发酵处理的芝麻可抑制IL- 1β、IL- 6、ICAM- 1、TARC和MDC水平的增加,其作用机制是通过抑制NF- κB、p65的磷酸化和IκB- α的降解来降低其致敏性。李海霞等[40]利用罗伊氏杆菌益生菌对芝麻进行发酵,制备得到发酵芝麻蛋白,显著降低了芝麻致敏性,且保留了益生菌保健作用的目的,为进一步优化具有高营养保健作用的低敏芝麻产品提供了依据。

2.2.4酶解处理

酶解技术能够通过改变过敏原抗原决定簇的三级结构,或者断裂一些化学键来改变蛋白原有结构而改变其致敏性[41],但致敏性的消减程度取决于水解程度和所用酶的类型。目前已有研究报道了利用酶解技术来提高芝麻蛋白溶解度及其生物活性作用。最近,Chen等[42]研究发现了一种新型的内源性蛋白酶可有效水解芝麻11S蛋白,采用内源性蛋白酶在pH=4.5和50 ℃的条件下处理芝麻蛋白1 h后,电泳图中未观察到芝麻蛋白的中间水解产物,即在10~35 kDa范围内没有观察到明显条带。Orruo等[11]考察了胃蛋白酶、胰蛋白酶和胰凝乳蛋白酶等不同生物酶对芝麻主要过敏原蛋白的影响,结果表明不同蛋白的酶解稳定性各有差异,2S白蛋白具有较强的酶解稳定性,而7S和11S球蛋白则非常易于被胃蛋白酶降解,在胰蛋白酶和胰凝乳蛋白酶下也出现一定程度的降解。由此可见生物酶技术对于消减芝麻过敏原蛋白具有一定的潜力,生物酶技术有望成为芝麻致敏性的新型消减技术。

3 芝麻致敏性的潜在消减技术

3.1 脉冲电场处理

脉冲电场技术通常采用高电压(0.1~80 kV)、短脉冲(0~200 μs)和较高的脉冲频率(0~200 Hz),是一种温和、低温且高效的食品预处理工艺,可以对液体或半固体食品进行处理。脉冲电场技术可通过影响蛋白质疏水性,从而影响蛋白质的二级或三级结构而对食品致敏性造成影响[43],目前已在蛋清蛋白[43]、花生蛋白[44]、大豆蛋白[45]上有相关研究报道。同时,脉冲电场对致敏性的影响与电场强度和作用时间有关,如Yang等[46]发现低电场和短时间处理能够引起卵白蛋白的部分解聚而导致IgE和IgG结合能力的升高,而高电场(>25 kV/cm,180 μs)和长时间(>60 μs,35 kV/cm)处理则会引起卵白蛋白聚合而降低IgE和IgG结合能力。另外,高强度的脉冲电场可增强乳清蛋白的糖基化程度[47],由于与葡萄聚糖的共价连接,蛋白的二级结构出现一定程度的丢失,从而对过敏蛋白的性质造成影响。总体来看,脉冲电场应用于食品致敏性消减的研究相对较少,有待进一步的研究和探讨。

3.2 冷等离子体处理

冷等离子体作为一种低温、短时的新型食品加工技术,在微生物消毒、酶灭活、农药降解、改善营养物质和改进包装原等方面发挥着一定的优势[48]。有研究发现,该技术还可用于降低食物过敏原,经过冷等离子体处理后,蛋白质溶解度降低,活性自由基攻击肽键和二硫键,抗体结合位点断裂处出现易氧化氨基酸,导致蛋白质变性从而降低食物致敏性[49]。此外,冷等离子体还可去除紧密附着在食品加工设备固体表面的蛋白质,以避免过敏原的交叉反应[50]。目前该技术已广泛应用到大豆[49]、花生[51]、腰果[52]等种子坚果类食物过敏原的消减中。但该技术关于芝麻过敏原消减作用的研究还未见报道,因此该技术具有成为消减芝麻过敏原新技术的极大潜力。

3.3 超声波处理

超声波是频率在20 kHz和1 GHz之间的声波,是食品加工过程的常用技术之一[53],可在食品中形成超声气泡,产生局部高压和高温以破坏细胞膜并使蛋白质变性[54]。超声波还可与其他技术结合以提高处理效率[55]。有研究发现超声波在消减食物过敏原方面的应用效果显著,其主要是通过修饰蛋白质的主链来改变其空间结构,最终影响蛋白特性[56]。Kai等[57]通过探究超声处理对冷榨芝麻蛋白理化特性的影响发现,尽管超声处理可显著增加芝麻蛋白的产量,但对其结构也存在一定影响,具体表现为略微降低了蛋白质的溶解度、起泡能力和稳定性,以及在一定程度上可使蛋白质分子结构紊乱和松散。

3.4 脉冲光处理

脉冲光一种高强度、宽光谱、非连续性的白光,主要包括54%紫外光、20%近红外光和26%的可见光[53]。脉冲光具有较高的穿透力和快速分散能力,一直被视为食品加工中一项较好的灭菌技术。食品经过脉冲光照射后会发生一系列的光热、光物理、或光化学反应,由于食品过敏原蛋白含有发色团而易于发生光化学反应,从而引起蛋白结构的变化,包括侧链氧化、蛋白交联或聚合、不可溶性蛋白的形成、骨架分裂等,进而引起过敏原IgE结合能力的改变[58]。已有研究表明经过脉冲光照射后,花生主要过敏原Ara h 1、Ara h 2和Ara h 3含量都显著下降[59],同时脉冲光处理后的花生[60]、杏仁[59]的IgE结合能力显著下降。另外一项研究表明:虽然脉冲光处理鸡蛋后能引起蛋白聚合和骨架分裂,但其免疫反应性却无明显变化[61]。目前脉冲光技术应用于芝麻过敏原消减的研究还未见报道,未来有望成为一种潜在的芝麻过敏原消减新技术。

3.5 糖基化处理

芝麻在食用前通常需要经过烘焙、蒸煮、煎炸等一系列热处理。食品在热加工过程中,经常伴随着美拉德反应的发生。美拉德反应可通过破坏过敏原的表位,降低食物致敏性,也可能因为致敏表位的暴露而增加致敏性。除此之外,非酶糖基化还可以通过各种类型的晚期糖基化终末产物(advanced glycation end products, AGEs)来修饰食物蛋白,如羧甲基赖氨酸、戊糖苷、吡咯啉和甲基乙二醛。据报道,糖基化反应对于消除原肌球蛋白[62]、β-乳球蛋白[63]等过敏原的效果显著,但也有研究表明:糖基化反应对于消减花生过敏原呈现副作用[64],由此可见,糖基化反应对于不同过敏原蛋白致敏性的消减作用各不相同。迄今为止,应用糖基化反应消减芝麻过敏原的研究未见报道,因此,推测该方法也可被视为消减芝麻过敏原的潜在技术之一。

3.6 复合加工技术

目前的研究证实多种食品加工技术的结合可发挥协同或强化作用[65]。如高压和加热相结合,具有方便、高效的特点,已被广泛应用于食物过敏原的消除。部分食物过敏原通常是热稳定的,但温和加热(55 ℃)结合高压可以有增强食物过敏原的消减作用,如虾原肌球蛋白在此条件下的IgE结合能力能够降低73.59%[66]。另外,也可将生物酶技术与物理方法相结合以消减食物过敏原,针对水解稳定性的过敏原蛋白,结合物理方法可能会改变过敏原的结构并暴露水解位点,从而增加蛋白酶的作用。例如,将胰蛋白酶与超声波加热、紫外线辐射或高压蒸汽相结合可显著增加章鱼原肌球蛋白的水解效率[67]。芝麻过敏原蛋白,如2S白蛋白(Ses i 1)具有较高的酸稳定性、热加工稳定性和体外胃肠道消化稳定性,通过多种加工技术的结合,或许可以弥补单一方法对芝麻消减作用的不足。

4 总结与展望

芝麻是新型的“8大类”过敏食物之一,芝麻过敏患者的日益激增,使其致敏性的消减成为一个全球关注的问题。已报道的芝麻致敏性的消减技术,如热加工技术、高压技术、辐照技术、酶解技术和发酵技术,都在不同程度上降低了芝麻蛋白的致敏性。整体来看,由于某些芝麻过敏原蛋白具有较高的热稳定性,传统热加工方式对芝麻过敏原的消减有不同效果,同时极端温度处理会造成芝麻营养的流失和风味的改变,而一些非热加工技术在芝麻致敏性消减方面显示了较好效果。除了目前已开发使用的芝麻过敏原消减技术外,脉冲电场技术、冷等离子体技术、超声波技术、脉冲紫外线技术等技术可成为芝麻过敏原的潜在消减技术。尽管这些单一的食品加工技术对其他食品过敏原具有不同程度的消减作用,但在芝麻致敏性消减方面仍需要进行进一步验证。同时,多种技术联合处理或许可以弥补单一方法对致敏性消减作用的不足,有望成为芝麻脱敏的有效策略及新的方向。目前,关于芝麻过敏原结构、免疫性质、抗原表位及其致敏性消减技术的研究相对较少,不同加工工艺对过敏原结构及致敏性影响的研究也停留在蛋白水平,未来应开展更多关于致敏表位的研究,并结合血清学实验进一步明确芝麻致敏性消减的主要机制。同时通过细胞模型或动物模型开展致敏性评价研究,以期为生产低敏或脱敏芝麻产品奠定理论依据与科学指导。