“以儒统命”:论班固赋对“士不遇”主题的回应

——以《幽通赋》《答宾戏》为例

2022-07-30张利群吉新宏

张利群,吉新宏

(1.北京外国语大学 国际中国文化研究院,北京 100089;2.华北科技学院 文法学院,河北 廊坊 065201)

中国文学史上有一个被不断咏叹的主题——“怀才不遇”,这可以说是中国文人的固有情结。中国传统文人心中的“得遇”,主要指的是成功进入帝王权力体制,受到帝王常识,并获得一个尽量高的官位。优秀的文人总是社会中的“少数人”,他们都对自身的理想和价值有较高的定位,因而对君主、对国家有着较高的期许。而君主、社会对文人进行价值定位的出发点主要是现实功用,而不是他们有多高的文才。两种价值定位之间总是存在着很大的落差。进一步言,文人的“得遇”,取决于文人与帝王之间的一种近乎偶然的“遇合”,这就是王充在《论衡》中反复强调的“幸偶”,所谓“操行有常贤,仕宦无常遇。贤不贤,才也;遇不遇,时也”。

“士不遇”是汉代辞赋的重要主题。告别了秦时代的严酷暴虐,大汉帝国迎来了文化的空前繁荣,一批优秀文人得以涌现。但同时,汉承秦制,“大一统”的中央集权更加完善,文人们只能在这个强大体制的规范下做一个“螺丝钉”,再也不能梦想先秦士人们纵横捭阖的风采。但他们又忍不住要不断回望着那个凭才华可以自由“得遇”的黄金时代。所以他们在辞赋中反复咏叹这个时代主题,比如东方朔的《答客难》、扬雄的《解嘲》、贾谊的《服鸟鸟赋》、董仲舒的《士不遇赋》、司马迁的《悲士不遇赋》。到了东汉,这个主题得到继续关注,并且注入了新的时代内涵,其突出代表就是班固的《幽通赋》与《答宾戏》。

一 《幽通赋》:不遇者“以儒统命”的宣言

班固有显赫的家世和出众的文才,“年九岁,能属文诵诗赋”。十六岁入洛阳太学学习,建武三十年(公元54年),父班彪卒于望都任上,班固只好中止学业,从京城迁回扶风安陵老家。班固的《幽通赋》大约作于二十四岁(公元55年)丧父之后,当时的班固处于生存与立业的双重压力之下。“咨孤蒙之眇眇兮,将圮绝而罔阶。岂余身之足殉兮,愇世业之可怀。”班固几经起落的人生从此拉开序幕。“弱冠而孤”的他,既要面对养家人、维生计的现实生存问题,又要进行建功立业的人生规划。作为知识者,他需要对人生命运这类问题有一个观念层次上的反思和解决。用他自己的话说就是“致命遂志”,陈述自己对命运吉凶的理解,进而表明自己的心志。

从内容上来看来,《幽通赋》可以分为“神遇”“致命”和“遂志”三个部分。“幽通”,就是与神灵相通,班固借梦与神遇来表达自己面对命运的焦虑心态。梦之所占,有吉有凶,神灵“既谇尔以吉象兮,又申之以炯戒”,由此引发对人生多艰、命运难知、吉凶难测的感慨。这是“致命”的重要内容。班固列举了几组情节相似而结局相反的历史事件,比如:

卫叔武迎接他的哥哥成公,让位于他,结果成公却把他当作敌人射死;管仲曾想要射死仇敌公子小白,然而小白即位后竟任命管仲为相。

雍齿对刘邦不满,却最先受到封赏;丁公救过刘邦,对刘邦有恩,但当丁公归附刘邦时,却被他杀掉。

汉景帝栗姬之子被立为太子,本为吉事,结果却由于嫉妒,忧愤而死;汉宣帝婕妤王氏,无子,本不是好事,结果却因此而被立为皇后。

单豹能以导引之术调理身体,却为猛虎所食;张毅外修礼仪,却因身发热病而死。

行为与结果之间似乎没有必然关联,甚至总是走向预想的反面。可见世事难料,吉凶难测,人无从把握自己的命运。甚至,行中庸之道也未必可使自己免于灾祸,颜回早死,冉耕恶疾,他们全都德行高尚,却都摆不脱厄运。所以班固发问道:“游圣门而靡救兮,顾覆醢其何补?”对于命运,圣人也是没有办法的。

那么,该如何面对、如何解答穷通福祸、生死寿夭这些人生的基本问题呢?班固从两方面来阐述:一是对待命运的态度,即命运观;二是对待命运的策略,即方法论。

在态度上,要老实承认“死生有命,富贵在天”。那些让人困惑的纷乱现象说明,以个人的一己之私、一己之力来控制命运、改变命运是不可能的。命运就是命运,人只能遵从它。

人虽然不能控制命运,但却能参悟命运。班固的理由是:“道悠长而世短兮,夐冥默而不周。胥仍物而鬼诹兮,乃穷宙而达幽。”天道长而人事短,故而圣人借助卜筮以谋诸鬼神,以达穷通古今的精幽之义。班固笃信命理,也相信解读命理的梦占、谶应、卜筮之术。《幽通赋》列举了一系列古圣先王参悟命理的典故,如周宣王的梦占得吉兆,鲁成公、卫灵公的谥名源于铭谣之谶,叔向母亲听到伯石哭声就知道他是亡晋之人,许负从周亚夫的面部纹理断定他以后必定饿死,等等。儒家命理论中的卜筮谶应之术与一般民间方技意义上的卜筮谶应之术有着根本区别。后者止于“术”,前者通于“道”,两者不在同一层次。儒家圣贤、先王运用卜筮谶应之术来参悟命运,这是他们行使儒家之“道”的一部分。在儒家之道的统摄之下,儒家的命运观导向一种积极而通达的人生实践。这就是班固《幽通赋》所论的命运观的第二个方面。班固先把他的命定论做了如下概括:

道混成而自然兮,术同原而分流。神先心以定命兮,命随行以消息。斡流迁其不济兮,故遭罹而赢缩。

宇宙之“道”本浑然一体,成于自然,但具体实践层面的“术”却有多种分支。大道长,人事短,神明在人心思虑之前就已经注定了他的命运,人随着命运就会呈现出不同的盛衰祸福。世事如流无止无息,人生遭遇也时有祸福胜败。所以说,每个人命运不同,虽然看上去混乱纷呈,但却总归于一种命理。面对无情的命运之流,人该如何面对?

洞参差其纷错兮,斯众兆之所惑。周贾荡而贡愤兮,齐死生与祸福。抗爽言以矫情兮,信畏牺而忌服。

所贵圣人之至论兮,顺天性而断谊。物有欲而不居兮,亦有恶而不避。守孔约而不贰兮,乃车酋德而无累。三仁殊而一致兮,夷、惠舛而齐声。……侯草木之区别兮,苟能实而必荣。要没世而不朽兮,乃先民之所程。

人各有命,命自有定。面对人不能主宰的命运,有两种人,两种办法。一种是庄周、贾谊式的。“齐死生与祸福”的“爽言矫情”,他们是“惑人”。在班固看来,他们陷入了困惑迷乱而不能自拔。他们宣扬“齐死生”“一祸福”的高论,却违反了自己的本心,实际上他们是害怕成为作牺牲的牛,害怕服鸟鸟带来的凶信。也就是说,庄周、贾谊等人并没有把自己从命运难题中真正解脱出来,他们所坚守的“道”成了他们的拖累。另一种是儒家圣贤式的。他们顺应天性,以儒家道义为决断的依据。就如《论语·里仁》所言“富与贵,是人之所欲也,不以其道得之,不处也。贫与贱,是人之所恶也,不以其道得之,不去也。”如果坚守儒家正道始终如一,这样道德也就不会成为负担,也就不会被外在物欲所累。这类儒家圣贤的典型如殷末的三位贤人(比干、箕子、微子),行事虽异却不妨同致于仁;伯夷、柳下惠去留不同,也都拥有美名。所以说,不管身处于何种处境,遭遇何种命运,只要他能够始终如一地实践儒家正道,就可以获得荣名,成就不朽。

班固在儒道观念的对比中确立了儒家命运观的合理性。只有儒家之道才能使人得救:只有以儒理之“一”,才能统命相之“多”;只有以儒理之“道”,才能统命相之“乱”。这样,班固把命理与儒家的人生原则结合起来,让命理观念成为儒家精神的一个注脚。

观天罔之纮覆兮,实棐谌而相顺。谟先圣之大繇兮,亦邻德而助信。虞韶美而仪凤兮,孔忘味于千载。素文信而底麟兮,汉宾祚于异代。

登孔、颢而上下兮,纬群龙之所经。朝贞观而夕化兮,犹喧己而遗形。若胤彭而偕老兮,诉来哲以通情。

人生有命,天道有情,它辅助、保佑着一心实践先圣之道的人们。所以,虞舜的《韶》乐引得凤凰来仪,千年之后还使孔子听后“不知肉味”;孔子《春秋》信而不妄而招来麒麟,汉代对他加以追谥。儒家先圣之道的两大原则就是“德”和“信”,正如孔子所说的“德不孤,必有邻”(《论语·里仁》)。班固这样赞颂他心中的儒家理想:

天造草昧,立性命兮,复心弘道,惟贤圣兮。浑元运物,流不处兮。保身遗名,民之表兮。舍生取谊,以道用兮。

班固说,天造万物于蒙昧之中,确立它们的本性和命运,只有圣贤才能恢复本心弘扬大道。天地生化万物,周流不息。如果生能保其身,死后留令名,自然是万民表率;如果不幸舍生取义,也符合大道。这是命理观照之下的儒家理想,也是人面对命运难题的一种积极的解释和解决办法。

《幽通赋》是班固“天命观”的审美化传达,其观念基础是盛行当世的“命有三科”论。班固主笔撰集的《白虎通义》有这样的理论概括:

命者,何谓也?人之寿也。天命已使生者也。命有三科,以记验:有寿命以保度,有遭命以遇暴,有随命以应行。寿命者,上命也。若言文王受命唯中身,享国五十年。随命者,随行为命,若言怠弃三正,天用剿绝其命矣。又欲使民务仁立义,无滔天。滔天则司命举过言,则用以弊之。遭命者,逢世残贼,若上逢乱君,下必灾变,暴至,夭绝人命,沙鹿崩于受邑是也。

“命有三科”论在“天人感应”观念统摄下,把人的“命”分为三种,即“寿命”“遭命”和“随命”。“寿命”也称“正命”,“谓本禀之自得吉”,是依天命本该如此的命运;“遭命”即“行善而遇凶”的命运;“随命”即“随命以应行”,是“随其善恶而报之”的命运,人以自己的道德行为感应上天,上天因之改变人的命运,行善得善,行恶得恶,这就是“随命”。

总体来说,这“三科”中,“寿命”系“本禀自得吉”,“遭命”因“君上逆乱”,都是一般人所不能改变的,唯有“随命”可以因人的德行而改变,最能体现“劝善抑恶”的“天意”。因此,人应该修养自身德行,为自己挣得一份好的“随命”。

然而,“命有三科”论并不能为“士不遇”的时代难题提供一个完美解释或解决办法,这些“不遇”的文人们多具有高于常人的德行,但他们并没有因此而享有了好的“随命”,更有甚者会限于“遭命”。那么,这些有才德的“不遇”者的价值又在哪里呢?

对这个问题,与班固同时代的王充持强烈怀疑态度。虽然王充也相信“死生有命,富贵在天”的“命定论”,但他从“自然元气论”出发,认为“命”是由“自然无为”之“气”所注定的,“人禀气而生,含气而长,得贵则贵,得贱则贱”。这种“气”来自天上星宿,承受尊贵之气的人就尊贵,承受卑贱之气的人就卑贱。人在它面前是无能为力,只能“认命”。王充对命运问题虽然做了一个看似客观性的解释,但在实践上、价值观上却是令人悲哀的:

使命吉之人,虽不行善,未必无福;凶命之人,虽勉操行,未必无祸。

王充所说不假,这是历史和现实证明了的事实。但是,“真”的事实与“善”的价值分裂之后,人所面对的只能是更加灰暗、更加无奈的宿命。人在这样的宿命面前,除了被动而无望地承受和等待,还能有什么呢?什么也没有。在《论衡·命禄》中他把这个观点反复申说:“天命难知,人不耐审”,“勉力勤事以致富,砥才明操以取贵;废时失务,欲望富贵,不可得也”。

相比之下,《幽通赋》的高明之处就在于,在承认“天命论”的基础上,把儒家之道上升为一种统摄整个人生与社会的精神实体和价值归宿,并把天道、德行、价值三者完全贯通起来,这样,《幽通赋》的命运观在认识论上具有一种“一以贯之”的解释能力,在实践论上生成一种“以不变应万变”的行动策略,在价值观上成就一种既积极进取又宠辱不惊的君子人格。所谓“所贵圣人至论兮,顺天性而断谊……守孔约而不贰兮,乃车酋德而无累”。

二 《答宾戏》:不遇者“以儒统命”的自辩

借宾主问答来抒写情志的辞赋,起于东方朔的《答客难》,后来辞赋各家纷纷效仿。《文心雕龙·杂文》:“自《对问》已后,东方朔效而广之,名为《客难》,托古慰志,疏而有辨。扬雄《解嘲》,杂以谐谑……班固《宾戏》,含懿采之华……”看来刘勰对班固此赋的评价还是相当高的。我们且不谈其辞采之美,主要来分析一下“托古慰志”的《答宾戏》所蕴含的思想内涵。

《答宾戏》大约作于班固为郎之后。赋的小序交代的是写作背景,同时也是班固所面临的人生问题:以著述为业,位卑而无功。回望先秦时代,让人备感怀才不遇的无奈。这不仅是班固所面临的问题,也是有汉以来所有渴望建功立业的士人所面临的共同问题。这个问题是由问答情境中的“宾”来提出的:

今吾子幸游帝王之世,躬带冕之服,浮英华,湛道德,矕龙虎之文,旧矣。卒不能摅首尾,奋翼鳞,振拔洿涂,跨腾风云,使见之者景骇,闻之者响震。徒乐枕经籍书,纡体衡门,上无所蒂,下无所根。独摅意乎宇宙之外,锐思于豪芒之内,潜神默记,恒以年岁。然而器不贾于当己,用不效于一世,虽驰辩如涛波,摛藻如春华,犹无益于殿最。意者,且运朝夕之策,定合会之计,使存有显号,亡有美谥,不亦优乎?”

“宾”嘲笑“主人”说,你生在圣明时代,宽衣博带,名声很好,修养很高,文采出众,但却始终不能出人头地,建功立业为世人所瞩目,只是身卧书堆之中,委身于破旧庐舍,上无援引,下无依靠。因而只能冥想宇宙之外,精思细微之内,潜思默记,经年累月。然而,才能不能在有生之年得以舒展,即使纵横辩论如波涛,铺张辞藻似春花,最终也算不上什么业绩。想来还是考虑一些见效快的办法,赢得朝野的赏识,使自己活有令名,死有美谥,不是更高明吗?

从文字表述来看,“宾”所提出的问题,只是众人出于一般世俗功利的眼光对作者进行的评判。值得注意的是,“宾”所说的都是“主人”所面临的生存现实,是小序中所言的位卑而无功的具体展现。“宾”之所言是“主人”反驳的靶子,因为后文都是“主人”对“宾”之言论的超越。但从班固的现实行动来看,他对此没有超越,而是对此耿耿于怀。他为了实现建功立业的梦想,五十八岁时还跟随窦宪出征匈奴。刘勰《文心雕龙·程器》言“班固谄窦以作威”,并将此作为“文士之疵”。那么,这个“宾”到底是谁呢?

“客难”“宾戏”之类辞赋,都由一个“他者”来道出“主人”不如意的、甚至惨淡的生存现实,这些事实是“主人”所不愿面对却又无法摆脱的。那么,这个“宾”不是别人,他就是作者本人,是作者心中的另一个声音,另一个“我”。“宾”之所言,不仅是俗众对他的讥笑之辞,更是他自我意识的投射。

具体来说,作者心中有两个声音,一个投射为“主”,一个投射为“宾”。这个“宾”,是作者自我的另一面。“宾”以现实的窘境进行诘问,而“主”则以圣人之则进行解答或解释。这一诘一答,正代表着作者心中两个声音的冲突,一个来自现实,一个来自理想;一个来自世俗的功利冲动,一个来自宏大的价值追求。

“宾”的声音,恰恰是班固心中的真实声音。“才高位卑”的处境,始终是他心中的一个“结”。他虽然以“著书为业”,但在他心中还始终有更重要的“业”,那就是加入现实的功利活动,直接参与“王政”。所以,最终他也没有坐得住冷板凳,最终“投笔从戎”,同窦宪出征了。

在怀才不遇的汉代士人心中,都有这样一个“他”的声音。这个“他”的发声逻辑是:一、盛世宜建功的普遍价值观;二、才高而位卑的现实窘境;三、如何安放自身,如何给现实的窘境和冲突的内心一个合理的解释。比如东方朔《答客难》:

今子大夫修先王之术,慕圣人之义,讽诵诗书百家之言,不可胜数,著于竹帛,唇腐齿落,服膺而不释,好学乐道之效,明白甚矣;自以为智能海内无双,则可谓博闻辩智矣。然悉力尽忠以事圣帝,旷日持久,官不过侍郎,位不过执戟,意者尚有遗行邪?同胞之徒无所容居,其何故也?

再比如扬雄《解嘲》:

吾闻上世之士,人纲人纪,不生则已,生必上尊人君,下荣父母,析人之圭,儋人之爵,怀人之符,分人之禄,纡青拕紫,朱丹其毂。今吾子幸得遭明盛之世,处不讳之朝,与群贤同行,历金门上玉堂有日矣,曾不能画一奇,出一策,上说人主,下谈公卿……然而位不过侍郎,擢才给事黄门。意者玄得毋尚白乎?何为官之拓落也?

面对“官不过侍郎,位不过执戟”的惨淡现实,“主人”的应对之辞也有其共通性:以精神性价值的高扬来超越世俗人生的无奈,将圣贤之道作为最后的价值归宿,在圣贤之道的光照下安放自己不安的灵魂。

东方朔《答客难》中的“主人”是这样应对的:

东方先生喟然长息,仰而应之曰:“是故非子之所能备也。彼一时也,此一时也,岂可同哉?夫苏秦、张仪之时,周室大坏,诸侯不朝,力政争权……得士者强,失士者亡,故谈说行焉。……今则不然。圣帝流德,天下震慑,诸侯宾服,……贤不肖何以异哉?……尊之则为将,卑之则为虏;抗之则在青云之上,抑之则在深泉之下;用之则为虎,不用则为鼠……使苏秦、张仪与仆并生于今之世,曾不得掌故,安敢望常侍郎乎!故曰时异事异。

扬雄《解嘲》中的“主人”这样应对:

往者周罔解结,群鹿争逸……士无常君,国无定臣,得士者富,失士者贫……今大汉左东海,右渠搜,前番禺,后陶涂……天下之士,雷动云合……当涂者入升云,失路者委沟渠,旦握权则为卿相,夕失势则为匹夫……故当其有事也,非萧、曹、子房、平、勃、樊、霍则不能安;当其亡事也,章句之徒相与坐而守之,亦亡所患。故世乱,则圣哲驰骛而不足;世治,则庸夫高枕而有余。

东方朔、扬雄二人对“士不遇”的解释都是“时移世易”:汉代以前,士人们生逢乱世,诸侯相争,士人有用武之地,有更多的主动性;大一统的汉王朝“天下平均,合为一家”,士人们在共沐皇恩的同时,他们对自己的前程也没有多少选择余地,位尊与位卑,得势与失势,都不是他们所能主宰的。二人对“士不遇”的态度也非常相似,他们的语气中不仅无奈,更有愤激,“尊之则为将,卑之则为虏”,“用之则为虎,不用则为鼠”,“旦握权则为卿相,夕失势则为匹夫”,“世乱则圣哲驰骛而不足,世治则庸夫高枕而有余”,都是充满了火气的。

班固则不然。他的语气中没有这么大的火气,他不是在两个时代的对比中发“士不遇”的牢骚,而是对这种现实赋予合理性解释。虽然他也承认,先秦士人们得以建功立业、身价百倍,是因为时代给他们提供了一个可以大显身手的舞台,但他却否认先秦士人们纵横捭阖的正面价值。班固不以现实功业为评判标准,而是以另一个标准——势利与道德的对比来评判先秦士人们的行为和境遇:

主人逌尔而笑曰:“若宾之言,斯所谓见势利之华,暗道德之实,守突奥之荧烛,未卬天庭而睹白日也。……因势合变,偶时之会,风移俗易,乖忤而不可通者,非君子之法也。

在班固的评价标准之下,苏秦、张仪、商鞅、李斯、韩非、吕不韦等人是逐势利而无道德的名利之徒,他们利用时代际遇而一时发迹,这种辛苦钻营也没有什么好下场。《说难》写成了,韩非也被囚禁;秦公子子楚即位之后,吕不韦的家族也被诛灭。靠投机时局、走歪门邪道而建立的功名,都是“朝为荣华,夕而焦瘁,福不盈眦,祸溢于世”。事败身毁,连他们自己都后悔,所以这种求取功名之路为君子所不取。君子之人有另一种行为准则,那便是孔孟之道。

是故仲尼抗浮云之志,孟轲养浩然之气,彼岂乐为迂阔哉?道不可以贰也。

孔孟之道不会因为时势而变易,它是君子的行为准则,应该一以贯之。所以,在这个标准之下,今昔之比就有了全然不同的结论:

方今大汉洒扫群秽,夷险芟荒,廓帝纮,恢皇纲……是以六合之内,莫不同原共流,沐浴玄德……参天坠而施化,岂云人事之厚薄哉?

大汉一统天下,士人们和天下世人一道,共同沐浴在帝国的宏恩浩德之下,怎么能说现在的世道不比战国呢?

同一种处境,同一种问题,班固给出了与东方朔和扬雄迥然不同的解释。东方朔和扬雄的解释是时代的差异:“大一统”的汉代没有给士人们提供施展才干的舞台;班固的解释是价值观的差异:道德与势利的取舍,以及儒家之道与法家、纵横家之术比照。因而,靠“因势合变,偶时之会”而赢得的功业是不道德的,最终也是不会有好结果。所以,班固对“士不遇”问题的态度和处理办法与东方朔、扬雄也截然不同。东方朔等人发出的是“士不遇”的感慨和愤激,班固表达的是儒家道德普照之下的“安时处顺”。相比之下,先秦士人之术为君子所不取,只有行孔孟之道才能使人真正地安身立命,当今时代处处沐浴皇德,“安时处顺”就是最好的选择。

那么,为什么班固与东方朔、扬雄等人会有如此之大的差异?原因也不难解释。汉初之文人,还可以回望先秦士人纵横捭阖之业,面对“大一统”的中央集权,他们感到莫大的压力,感到不适应;到班氏时代,皇权之下的大一统早已形成,士人们“对大一统专制的全面性的压力感,便由缓和而趋向麻木”,所以他们对自己的际遇只能寻求皇权之下的合理性。

班固给出的可行性策略是:以“儒理”统“命理”,并将之融入“宣汉”的伟业之中。这方面,战国纵横之士不能提供充分证据,班固借“宾”之口,将话题转移到“上古”:

敢问上古之士,处身行道,辅世成名,可述于后者,默而已乎?

“处身行道,辅世成名”是先贤的遗则。班固将它放到“命理”参照系进行解释:

昔咎繇谟虞,箕子访周,言通帝王,谋合圣神;殷说梦发于傅岩,周望兆动于渭滨,齐宁激声于康衢,汉良受书于邳沂,皆俟命而神交,匪词言之所信,故能建必然之策,展无穷之勋也。

皋陶为虞舜谋划,箕子受询于周王,他们的言论达于帝王,他们的谋划合于圣人神灵;傅说因为商王武丁的梦占而发迹,吕望因为周文王的占卜被起用,宁戚因大路上慷慨高歌而得遇齐桓公,张良因圯上老人传授兵书而建功。这些人都是等待天命的安排而建立了不朽功业。为什么要“安时处顺”?因为“命”该如此。古圣先贤是后世士人的榜样,他们启发当今士人,不要像苏、张、韩、李之流辛苦钻营,只要行圣贤之道,时运自至。

近者陆子优繇,《新语》以兴;董生下帷,发藻儒林;刘向司籍,辩章旧闻;扬雄覃思,《法言》《大玄》。

这些人都以著述为业,最后显身扬名,“婆娑乎术艺之场,休息乎篇籍之囿,以全其质而发其文,用纳乎圣听,列炳于后人”。因文章而得遇,因文章而扬名,最后因文章而不朽。一时不得志,也要安时处顺,仍旧显出儒家大道的本色:

若乃夷抗行于首阳,惠降志于辱仕,颜耽乐于箪瓢,孔终篇于西狩,声盈塞于天渊,真吾徒之师表也。

这些人都是身处逆境而不忘修养自身,躬行儒家大道,他们是今世士人的表率。只要感沐皇泽,安时处顺,奉行圣贤之道,好运终究会到来。就像和氏璧、随侯珠,虽然一时被埋没,但终有流光吐艳的一天。

总之,士人面对“不遇”的命运的正确原则就是:

一阴一阳,天坠之方;乃文乃质,王道之纲;有同有异,圣喆之常。故曰:慎修所志,守尔天符,委命共己,味道之腴,神之听之,名其舍诸!

班固说,一阴一阳是天地之道;文质兼备,是王道纲常;有同有异,是圣哲常理。因此说,谨慎修养自己的心志,保持上天的符命,听从命运的安排,谨守自己的本分,体察圣道的精义,神明就会知晓,必然会护佑,名声、福禄也自然就可恒久保持。这就是命,依圣人之则而行,修行自身,等待天时,这就是最好的命。正因为班固持此命运观,他才不会看上与命运抗争、自沉江水的屈原。

可以看出,班固对待“不遇”命运的策略是:以“命理”来解释际遇,然后再以“儒理”来规划命理。最后,所有令人感到迷惑、纷乱的历史和现实,都可以在儒家圣道之下一以贯之。“命理”提供了解释的基础,而“儒理”提供了价值和归宿。这样,班固就给士人在“大一统”时代的尴尬际遇一个让人“安心”的解释。

三 “士不遇”之赋的思想情感倾向:有“哀”而无“怨”

班固的这两篇“士不遇”之赋,与汉代多数同类主题的赋作有个重大差别,那就是,它虽然有“哀”,但却没有“怨”。

“怨”,是“士不遇”类赋作的一个普遍的思想情感倾向。“怨”的理论渊源可以追溯到孔子的“诗可以怨”(《论语·阳货》),“怨”在汉代的观念背景可以关联到《毛诗》之“风”。“风”训“讽”(孔颖达疏),其基本内容是“臣下作诗,所以谏君,君又用之教化,故又言上下皆用此上六义之意。在上,人君用此六义风动教化;在下,人臣用此六义以风喻箴刺君上”。孔安国对“诗可以怨”之“怨”的解释是“怨刺上政”,与此意义相通。但是,由“风”而来的“怨刺”是一种公共的、政治的“怨刺”,与赋家之“怨”还略有差别。赋家之“怨”多是其“士不遇情结”的发显,这其中虽也有“怨刺上政”的因素,但其理想中的读者(“隐含读者”)显然不是帝王(因为作者已经无望“得遇”),而是作者本人或者像作者一样“不遇”的士人。所以说这种“怨”以赋家私人情感的抒发为主。汉代赋家的“士不遇”之“怨”也有一个演变历程。汉初赋家之“怨”往往在当世士人的“不遇”与先秦士人的“得遇”对比中抒发自己“生不逢时”的哀怨,如司马相如《答客难》;汉末士人之“怨”往往体现为对社会黑暗、人生无望的愤激,如赵壹《刺世疾邪赋》。这两种“怨”都不合于“怨刺上政”的“主文而谲谏”的儒家正统。两种“怨”都不是在群臣正常交流中进行的,第一种“怨”因恋旧而无“谏”,第二种“怨”因过激而不“文”。另有一种抒写个人情志的赋,与上述两种“怨赋”截然不同,它就是身处东汉前期盛世赋家的“士不遇”之赋,以班固的《幽通赋》《答宾戏》为代表,有“哀”而无“怨”。因为,班固用“以儒统命”的方式给自己的“士不遇”找到了一个令他至少在“理论上”得以“安心”的解释系统。

班固的“士不遇”之赋有“哀”而无“怨”,这固然与他“宽和容众”的性格有关,主要原因还是要到“大一统”盛世中去找。他对强大的东汉王朝着实是“怨”不起来的,不像汉初和汉末的士人,看着无望的现实,怀想着一个逝去的时代(先秦和强汉)。“官不过侍郎”的他对王朝和帝王还存有强烈的梦想,他有卓异的才华,有家族的背景,甚至还有帝王的赏识,他要做的不是悲叹或愤激,而是去追逐梦想。

很多“不遇”的赋家都在赋作中感怀屈原,就是因为汉代赋家的“不遇之怨”,与战国时代的屈原遥相呼应,屈原是他们的一面镜子。“屈平之作离骚,盖自怨生也。”屈原之赋是“失志之赋”,屈原“失志”之“怨”是“介眇志之所惑兮,窃赋诗之所明”(《楚辞·悲回风》)。这样,也就不难理解,为什么偏偏是班固对屈原颇有微词,批评他“露才扬己”,言外之意,认为他不懂得安时处顺。因为班固与那些士人们处于不同的语境。时移世易,班固的人生境遇和价值体系已经与屈原相隔万里了。“大一统”盛世不需要泽畔行吟的屈原,需要的是以《两都赋》《典引篇》“宣汉”的班固。

四 “以儒统命”与“时代趣味”:“大一统”之下的文人(士人)如何安身立命?

班固一生(32—92)历经光、明、章三世,这正是东汉王朝的鼎盛时期,所谓“光武中兴”和“明章之治”。东汉盛世在政治上的特点是中央集权的进一步加强,比如“退功臣而进文吏”、削弱“三公”、限制宗室等等;与中央集权相配合,在文化思想方面继续强化西汉武帝以来的以儒家思想为中心的“大一统”。这个庞大工程主要包括两个方面,一方面是通过历代帝王对儒学的提倡,达到对士人(文人)引诱与规划,另一方面是以国家法典的形式对各种知识形态进行重新规划,使之服务于帝王意志。文化思想“大一统”工程的标志性事件就是汉章帝建初四年(79)的“白虎观会议”。

政治思想文化的“大一统”造就了班固所处的太平盛世的“时代趣味”。

生活在盛世的文人(士人)多有强烈的建功立业、报效帝王的冲动,班固也不例外。强大的中央集权成就了强大的帝国,同时也成为文人(士人)建功立业的客观限度,而“大一统”的思想文化状况又成为他们实实在在的限制。因此,在强大帝国的舞台上,像班固一样的文人(士人)注定要戴着沉重的镣铐跳舞。班固“以儒统命”的命运观也就是要回应这样的问题:为盛世“大一统”秩序之下的文人(士人)寻求一个得以安身立命的现实基础和价值归宿。

为进一步阐明这个问题,我们对班固主笔撰集的作为国家意识形态文本的《白虎通义》做个简要考察。

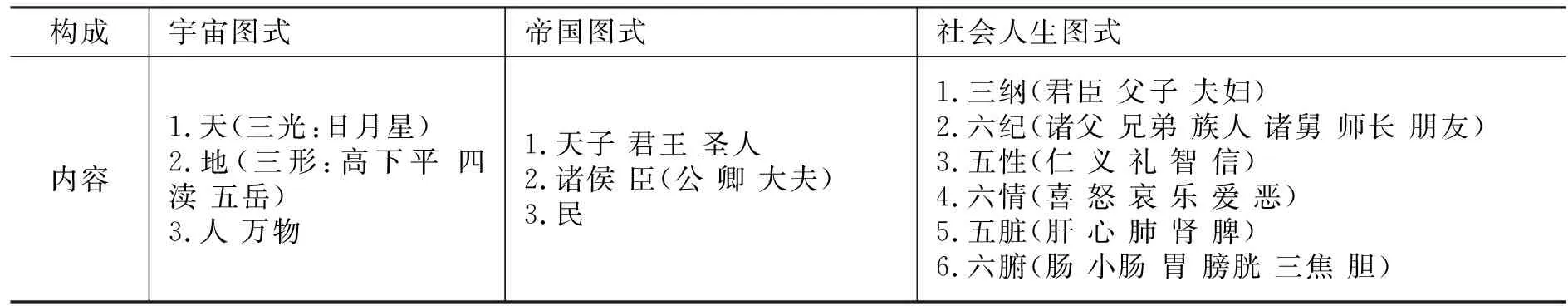

《白虎通义》是东汉前期最重要的文献之一,说它承载了东汉前期的帝国精神大概也不为过。就知识形态而论,《白虎通义》是以帝王意志和儒家思想为主导,对阴阳五行、图谶、命相、数术等其他知识形态的重新整合,其理论逻辑是“天人感应”指导下的“天—地—人”的比附系统。它包括宇宙、帝国、社会人生三个层级的世界图式,我们用图表展示如下:

表1 《白虎通义》的世界图式

续表1

《白虎通义》给人一种强大的的秩序感,一种强烈的规划世界的意志力量。在这个无所不包的“大一统”世界图式中,天地人万物都按照特定的秩序规则被安置了一个“合理”的位置,并因此获得存在的意义和价值。

“大一统”之下的文人(士人)如何安身立命?答案很明显:生在“大一统”的辉煌帝国,要做的就是安时处顺,躬行圣王之道,不论“得遇”还是“不遇”,都是最好的人生道路,因为天地之道、圣王之道、三纲六纪的伦理之道都是内通的、一致的。

如果说主笔撰集《白虎通义》是班固对“大一统”帝国秩序的理性参与,那么年轻时代的“不遇之赋”则是对“大一统”帝国“时代趣味”的审美回应。不论是理性思维还是感性审美,班固都是儒家信条的忠实拥护者和践行者,表现在命运观上就“以儒统命”。

但不得不说明的是,“以儒统命”的人生信条作为观念形态能够与“时代趣味”、价值理想相谐调,达到观念的“自洽”,并在辞赋中得到淋漓尽致的表达;但是在落实到现实人生实践层面却面临着复杂的具体问题。“立德”、“立功”还是“立言”,该何去何从?像颜回一样的“立德”,完全不问功名,对于班固辈文人而言似乎不大现实;他们最擅长的还是“立言”,让自己的文章“全其质而发其文,用纳乎圣听,列炳于后人”(《答宾戏》)。但是,“官不过侍郎”的现实让他们不可能完全静下心来以著述为业。擅长“立言”的文人们更希望的是“立功”。这是中国传统文人普遍存在的心态,它被班固的弟弟班超以“投笔从戎”的实践证实了,也被后世的诗人李贺以其诗句证实了:“请君暂上凌烟阁,若个书生万户侯!”(李贺《南园十三首》)

班固当然也没有做到心无二念地以著作为业来成就“圣王之道”,他始终向往着对汉帝国的军国大事进行实质性的参与。他晚年随军出征匈奴,迎来了人生中最后的辉煌,同时也埋下了灾难的种子。他最终也没有能够安心俟命,躬行圣训以享天年。《后汉书·班固传》对他的最后评价是“固迷世纷”。作为良史之才的班固,对世事应该是有判断能力的。与其说他“迷于世纷”,倒不如说“陷于世纷而不能自拔”。班固作为“大一统”帝国治下的一个才学极高的文人,始终怀着一个未能实现的建功立业的梦想。是这个不合时宜的梦想让他“陷于世纷”,最终“身陷大戮”,丢了性命。