不同施肥模式对小麦—甘薯轮作田土壤性质及甘薯生长发育的影响

2022-07-29刘亚军王文静王红刚储凤丽胡启国

李 敏, 刘亚军, 王文静, 王红刚, 储凤丽, 胡启国

(商丘市农林科学院,河南商丘 476000)

甘薯是我国重要的粮食和能源作物,因具有营养丰富、产量高、适应性广等特点,被人们广泛接受。近年来,随着甘薯产业的快速发展,甘薯需求量逐年加大,人们在耕地不变的情况下,选择甘薯常年连续种植,而华北地区主要为一年两熟制,甘薯因气候条件不能越冬,通常需要与越冬作物搭配种植,小麦—甘薯轮作是该地区常见的种植制度,而小麦—甘薯常年轮作种植造成甘薯产量下降、品质降低,病虫害频发以及土壤质量和微生物群落结构发生较大变化。因此人们为了提高甘薯产量、品质等,化肥滥施乱施成了普遍现象,不仅造成土壤酸化严重,肥料利用率降低,土壤质量逐渐变差,还对土壤微生态环境造成严重的影响。而有研究表明,合理的施肥方式能够有效提高作物产量及品质,提升肥料利用率以及土壤质量等。桑文等研究表明,有机肥与无机肥相结合不仅能够促进番茄吸收土壤养分,提高肥料利用率以及增产提质,还能够营造良好的土壤微环境;王兴龙等研究表明,常规施肥减氮20%配施生物有机肥可以有效提高玉米田土壤微生物量碳以及土壤酶活性,改善玉米根系对养分的吸收能力,提高玉米产量;王盼等研究表明,炭基有机-无机水溶肥不仅具有增产和品质提升效果,还能够提高肥料利用率;郭雨浓等研究表明,常规施肥优化减量与养分包膜控释尿素施肥均可以有效提高氮素与磷素利用率,还可以减少肥料对环境的污染,对保护土壤生态环境具有重要意义。由此可知,适宜的施肥模式及措施不仅能够提高作物产量及品质,还能够有效提升土壤质量,稳定土壤微生态环境。

缓控释肥可以根据作物需肥特点来调控不同时期施肥量,具有肥效长、肥料利用率高等特点,能实现简化施肥、省工省力等目的。生物有机肥含有丰富的有机质及碳源,能被土壤微生物利用发生自生固氮或联合固氮作用,溶解土壤中的难溶化合物,提高养分供应能力。目前,缓控释肥、生物有机肥大多数研究主要集中在玉米、水稻及蔬菜上的应用,而在甘薯方面的研究却鲜有报道,因此通过研究不同缓控释肥、生物有机肥和不同肥料配施对土壤养分及酶活性变化、土壤微生物群落结构稳定性及甘薯生长发育的影响,以期为小麦—甘薯轮作体系中甘薯合理施肥提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究区域概况

试验于2017—2020年在商丘市农林科学院试验示范基地(116°38′E、39°93′N)进行,该地区属典型暖温带半温润大陆性季风气候,年平均温度 14.2 ℃,年平均降水量580~700 mm,降水多集中在6—9月,无霜期212 d,年日照时数2 200~2 300 h。供试土壤为黄潮黏土,地块平整,便于排灌,常年为小麦—甘薯轮作。供试土壤基本理化性质:0~20 cm 土层内含有机质10.35 g/kg、速效钾141.6 mg/kg、速效磷37.68 mg/kg、碱解氮68.52 mg/kg、全氮0.86 g/kg、全磷 0.97 g/kg,pH 值8.06。

1.2 供试材料

供试品种为商薯17,由商丘市农林科学院甘薯试验站选育。供试肥料:常规施肥为复合肥(N、PO、KO含量分别为10%、10%、20%,河南亿丰年生物科技有限公司生产;控释肥为多层包膜缓控释肥(N、PO、KO含量分别为18%、9%、18%,湖北金峰农业科技有限公司生产;生物有机肥为颗粒状特制肥,其中芽孢杆菌(胶冻样芽孢杆菌+巨大芽孢杆菌)≥0.5亿/g,黄腐酸≥12%,有机质≥40%,山东泉林嘉有机肥料有限责任公司生产。

1.3 试验设计

试验采用单因素随机区组设计。甘薯季设对照不施肥(CK)、常规施肥(T,N 187.5 kg/hm、PO187.5 kg/hm和 KO 375 kg/hm)、单施缓控释肥(T,N 300 kg/hm、PO150 kg/hm和 KO 300 kg/hm)、单施生物有机肥(T,黄腐酸≥12%,有机质≥40%,巨大芽孢杆菌+胶冻样类芽孢杆菌≥0.5亿/g,施肥量1 200 kg/hm)、50%常规施肥+50%缓控释肥(T,常规施肥N 93.75 kg/hm、PO93.75 kg/hm、KO 187.5 kg/hm,缓控施肥N 150 kg/hm、PO750 kg/hm、KO 150 kg/hm)、50%常规施肥+50%生物有机肥(T,常规施肥N 93.75 kg/hm、PO93.75 kg/hm、KO 187.5 kg/hm,生物有机肥 600 kg/hm)、50%缓控释肥+50%生物有机肥(T,缓控释肥N 150 kg/hm、PO750 kg/hm、KO 150 kg/hm,生物有机肥600 kg/hm)7个处理,3次重复,共计12个小区,小区面积31.2 m(7.8 m×4 m),甘薯株行距分别为26、80 cm,保护行 4 m,走道1 m。薯苗选用头茬3~4叶健康薯苗,薯苗长度相当,移栽后立刻进行滴灌,薯苗前期缺水时应及时进行补水,直至保证薯苗全部成活,其他田间管理措施均按照当地甘薯种植习惯进行。

小麦季按照当地种植习惯进行种植,不做特殊施肥处理,小麦施肥量为复合肥(N、PO、KO含量分别为15%、15%、15%)750 kg/hm,翻耕旋地后作为基肥一次性输入。小麦及甘薯秸秆均通过人工移走。小麦生育期为10月至翌年6月,甘薯生育期6—10月。试验于2017年6月15日甘薯季开始,于2020年10月15日甘薯收获后结束,其中2020年10月15日甘薯收获时进行土壤样品采集,利用5点取样法采集0~20 cm土样,一部分过筛后阴干,用于土壤理化性质测定;一部分冷藏于4 ℃冰箱,用于土壤酶活性的测定;一部分冷藏于-40 ℃冰箱,用于土壤微生物群落的测定。

1.4 测试项目与方法

1.4.1 土壤理化性质测定 土壤理化性质均参照《土壤农化分析》进行测定。其中土壤有机质、速效磷、碱解氮、速效钾、全氮、全磷含量及pH值的测定分别采用重铬酸钾容量-外加热法、0.5 mol/L NaHCO法、碱解扩散法、NHOAc 浸提火焰光度法、凯氏定氮法、HSO-HClO消煮法、水土比法。

1.4.2 土壤酶活性测定 土壤酶活性均参照《土壤酶及其研究法》进行测定。其中土壤脲酶、碱性磷酸酶、蔗糖酶、过氧化氢酶活性的测定分别采用苯酚钠-次氯酸钠比色法、磷酸苯二钠比色法、3,5-二硝基水杨酸比色法、高锰酸钾滴定法。

1.4.3 土壤微生物群落测定 称取相当于4 g风干土样的新鲜土样,参照刘亚军等的提取步骤及方法,通过气相色谱仪等仪器,利用脂肪酸图谱微生物鉴定系统分析提取出来的待测液。其中主要类别脂肪酸中14:0、15:0、16:0、16:1、17:0、17:1、18:0、20:0合并用于表征土壤细菌;18:2ω6t、18:1ω9c 合并用于表征土壤真菌;20:1用来表征放线菌。

1.4.4 甘薯产量及农艺性状测定 甘薯收获期每处理连续选取10株用于株高、茎粗、单株结薯数、基部分枝数、单株薯质量、值、鲜薯产量、商品薯率的测定,3次重复,去平均值。其中值为地下部块茎质量/地上部蔓茎质量。商品薯:100 g以上,表皮光滑,无奇形异状,无虫眼。

1.5 数据处理与分析

利用WPS校园版软件进行数据整理与分析,利用SPSS 19.0软件进行方差分析及多重比较。表中数据为平均值±标准差。

2 结果与分析

2.1 不同施肥模式对甘薯田土壤性质的影响

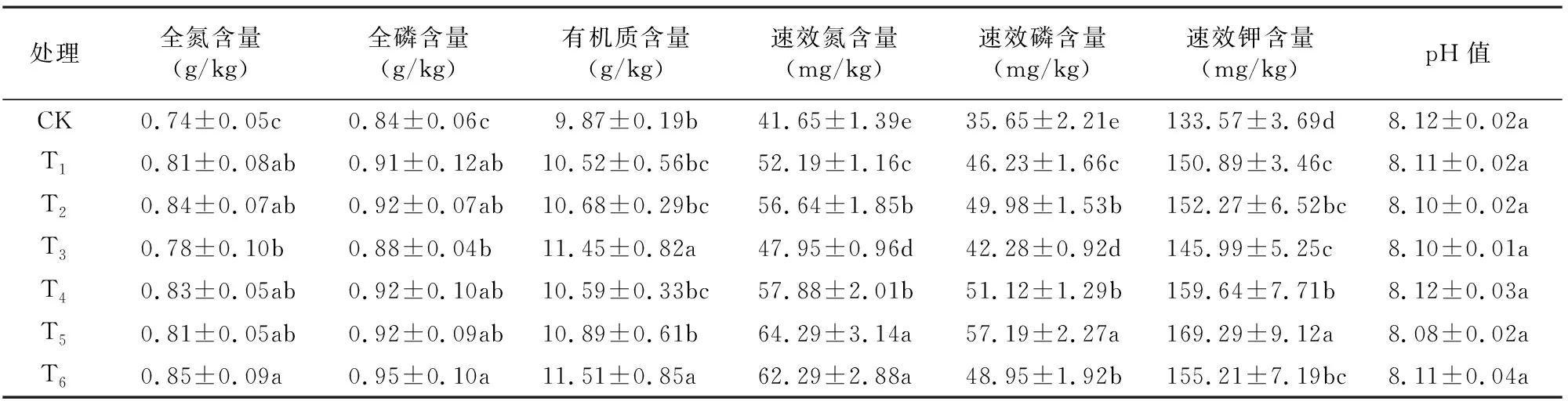

2.1.1 不同施肥模式对土壤理化性质的影响 不同施肥处理土壤养分状况差异明显。由表1可知,各施肥处理土壤全氮、全磷、有机质、速效氮、速效磷、速效钾含量较CK处理均有不同程度的增加,pH值差异不显著,说明施肥措施能够有效提高土壤养分含量。而在不同施肥处理的对比中,T处理的土壤全氮、全磷含量较T处理分别显著增加8.97%、7.95%,与其他处理差异不显著;T处理的土壤有机质含量较其他处理增加0.52%~9.41%,显著高于除T处理外的其他施肥处理;T处理的速效氮、速效磷、速效钾含量较其他施肥处理分别增加3.21%~34.08%、11.87%~35.26%、6.04%~15.96%,其中除速效磷含量与T处理差异不显著外,与其他施肥处理相比均显著增加;各施肥处理土壤pH值均无显著性变化。由此可知,不同施肥处理对土壤养分含量变化有不同的影响。

表1 不同处理土壤养分含量的变化

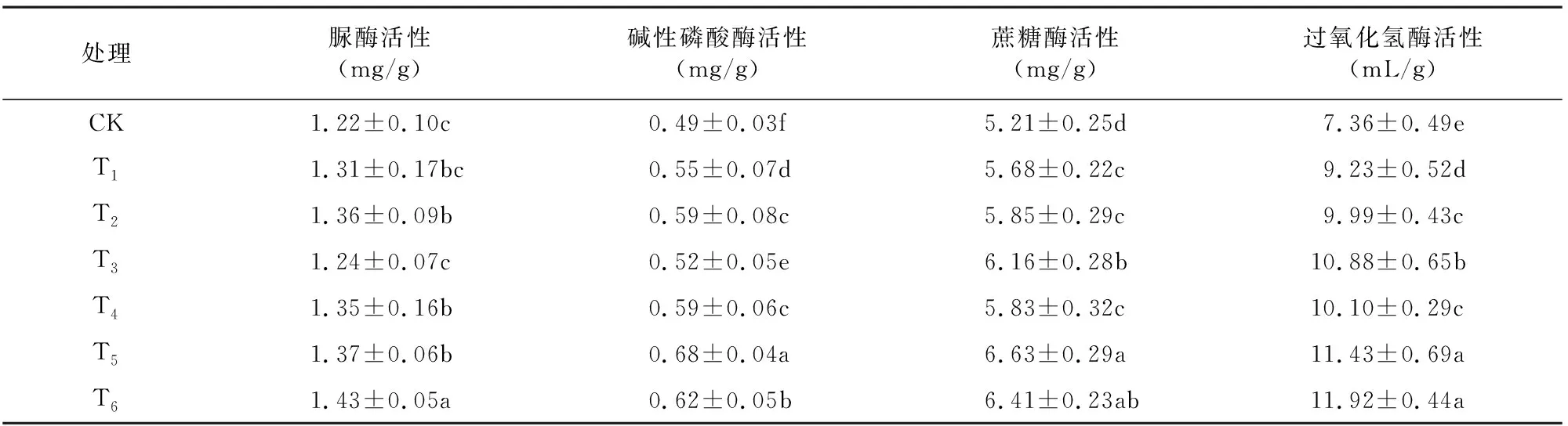

2.1.2 不同施肥模式对土壤生物学特性的影响 土壤脲酶、碱性磷酸酶、蔗糖酶参与土壤中氮、磷、碳的转化与循环,而过氧化氢酶能够消除土壤生化反应过程中的过氧化氢,减轻对植物和土壤的毒害作用,土壤酶活性的高低对土壤理化性质和养分状况有较大的影响。由表2可知,不同施肥处理土壤酶活性差异明显。其中各施肥处理土壤脲酶、碱性磷酸酶、蔗糖酶、过氧化氢酶活性较CK处理均有明显提高,除T处理土壤脲酶与CK处理无显著差异外,其他处理酶活性与CK处理相比均显著提高,说明施肥措施能够有效提高土壤酶活性。而在不同施肥处理的对比中,T处理的土壤脲酶、过氧化氢酶活性较其他施肥处理分别提高4.38%~15.32%、4.29%~29.14%,除与T处理过氧化氢酶无显著差异外,与其他施肥处理相比均显著提高;T处理的土壤碱性磷酸酶、蔗糖酶活性较其他施肥处理分别提高9.68%~30.77%、3.43%~16.73%,除与T处理蔗糖酶无显著差异外,与其他施肥处理相比均显著提高。由此可知,不同施肥处理对土壤酶活性有不同的影响。

表2 不同处理土壤酶活性的变化

2.1.3 不同施肥模式对土壤微生物群落的影响 不同施肥处理下以PLFA表征的土壤微生物群落结构间存在较大的差异。由表3可知,与CK处理相比,不同施肥处理均提高了土壤细菌、放线菌生物量以及细菌/真菌和革兰氏阳性菌/革兰氏阴性菌(G/G)比值,降低了土壤真菌生物量。而在不同施肥处理的对比中,T处理提高了土壤细菌生物量,较其他施肥处理提高1.69%~16.59%,显著高于T处理,但与T处理差异不显著,而T处理中G/G比值显著小于T处理,说明T处理中土壤细菌对作物生长更有利;T处理土壤放线菌生物量最高,较其他施肥处理显著提高10.65%~36.44%,且T处理土壤放线菌生物量也显著高于T、T、T、T处理;T处理土壤真菌生物量最低,较其他施肥处理显著降低5.20%~16.03%,细菌/真菌和 G/G比值最高,较其他施肥处理分别显著提高8.65%~36.14%、5.63%~20.97%。可见,不同施肥模式改变了土壤微生物群落结构组成, 导致表征土壤微生物群落结构的生物量发生较大变化。

表3 不同处理土壤微生物群落结构的变化

2.2 不同施肥模式对甘薯产量及生长发育的影响

2.2.1 不同施肥模式对甘薯产量及商品薯率的影响 2018—2020年甘薯收获期进行鲜薯产量及商品薯率测定,发现不同施肥处理鲜薯产量及商品薯率有较大的差异。由图1可知,随着施肥年限的延长,CK、T处理鲜薯产量逐年降低,T、T、T处理先升高后降低,而T、T处理逐年升高,其中施肥处理鲜薯产量均明显高于CK处理。2018年,施肥处理间鲜薯产量差异不显著,但随着施肥时间的延长,各处理间表现出明显的差异,到2020年时,T处理鲜薯产量较CK处理显著提高37.95%,较其他施肥处理显著提高7.47%~27.59%,T处理鲜薯产量在所有施肥处理中最低。2020年鲜薯产量整体表现为T处理>T处理>T处理>T处理>T处理>T处理>CK处理。

随着施肥年限的延长,T处理商品薯率逐年降低,CK、T、T、T、T处理商品薯率先提高后降低,其中除2018年CK处理商品薯率最低外,2019年、2020年T处理的商品薯率均最低。2018年,施肥处理间商品薯率均差异不显著,但随着施肥年限的延长,各处理商品薯率表现不同的变化趋势,到2020年时,T处理商品薯率显著最低,较其他施肥处理降低6.15%~9.89%,T处理商品薯率最高,但与除T处理外的其他施肥处理均差异不显著,与CK处理相比显著提高8.17%。2020年商品薯率整体表现为T处理>T处理>T处理>T处理>T处理>CK处理>T处理。可见,不同施肥处理对鲜薯产量及商品薯率变化表现出不同的影响。

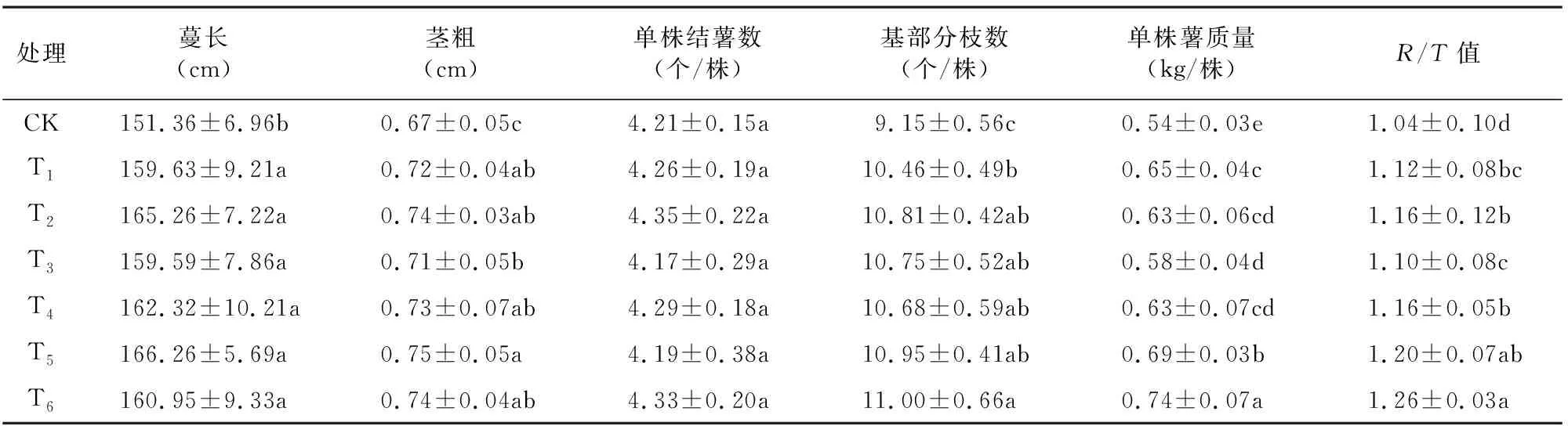

2.2.2 不同施肥模式对甘薯农艺性状的影响 由表4可知,不同施肥处理的植株蔓长、茎粗、基部分枝数、单株薯质量和值均显著高于CK处理,单株结薯数差异不显著。而在不同施肥处理的对比中,T处理茎粗较T处理显著增加5.63%,与其他施肥处理无显著性变化;T处理基部分枝数较T处理显著增加5.16%,与其他施肥处理无显著性变化;T处理单株薯质量、值较其他施肥处理分别显著增加7.25%~27.59%、5.00%~14.55%,除值与T处理无显著差异外,与其他施肥处理相比均显著增加;不同施肥处理间植株蔓长与单株结薯数均无显著性差异。由此可知,不同施肥处理对甘薯农艺性状有较大的影响。

表4 不同处理甘薯农艺性状的变化

3 讨论

3.1 不同施肥模式对甘薯田土壤性质的影响

土壤养分是作物摄取营养的主要来源,其土壤养分含量的高低关系着植株能否健康生长或生存。有研究表明,长期无机肥与有机肥混施能够有效促进土壤微生物有益菌生长,改善土壤微生物群落结构以及土壤供肥特性,提高肥料利用率,减少生产成本,对土地生产力的提升具有一定的促进作用。高菊生等研究表明,有机无机肥配施能够有效提高土壤速效养分含量,有效降低养分盈余,减少肥料养分流失。也有研究表明,化肥配施有机肥能够增强作物养分吸收能力,提高土壤各种酶活性以及土壤微生物群落结构稳定性。本研究表明,与不施肥处理相比,不同施肥措施均能够有效提高土壤养分含量和土壤酶活性,改善土壤微生物群落结构。而在不同施肥处理对比中发现,与单施化肥、缓控释肥或生物有机肥相比,缓控释肥与生物有机肥配施能够有效提高土壤全氮、全磷含量以及土壤脲酶和过氧化氢酶活性,其中土壤全氮、全磷含量较单施生物有机肥处理分别显著增加8.97%、7.95%,土壤脲酶、过氧化氢酶活性较其他施肥处理分别提高4.38%~15.32%、4.29%~29.14%,除与T处理过氧化氢酶无显著差异外,与其他施肥处理相比均显著提高;而常规施肥与生物有机肥配施能够有效提高土壤速效养分含量以及土壤碱性磷酸酶和蔗糖酶活性,其中土壤速效氮、速效磷、速效钾含量较其他施肥处理分别增加3.21%~34.08%、11.87%~35.26%、6.04%~15.96%。生物有机肥与常规施肥、缓控释肥配施较单一施肥处理提高了土壤细菌、放线菌生物量,减少了真菌生物量,提高了革兰氏阳性菌/革兰氏阴性菌比值以及细菌/真菌比值,其中缓控释肥与生物有机肥配施处理表现优于常规施肥与生物有机肥配施处理。由此可知,生物有机肥与常规施肥、缓控释肥配施有利于提高土壤养分含量及酶活性,改善土壤微生物群落结构。分析认为,甘薯生长前期需要肥料较多,生物有机肥无法在短时间满足甘薯生长所需,而单施化肥或缓控释肥能够满足前期作物生长所需,但长时间的无机追肥不仅造成土壤酸碱化,还对土壤微生物群落产生较大的影响,使得有益微生物比例减少,有害微生物比例增加,反过来作用于作物根系,使得养分供应能力减弱。而有机肥与无机肥配施能够显著增加土壤溶解性有机碳含量以及结构复杂的芳香化合物比例,同时增强了土壤中以各类碳源利用为主的土壤微生物群落功能,土壤微生物代谢活动增强对土壤养分供应与转化能力有明显的促进作用,从而有利于提高土壤中以N、P及有机碳为媒介的各种酶活性。化肥施用量的减少也会改变微生物数量,使微生物分泌更多过氧化氢酶,从而提高过氧化氢酶活性。由此可知,不同施肥模式对土壤养分含量、酶活性以及土壤微生物群落结构产生不同的影响。

3.2 不同施肥模式对甘薯产量及生长发育的影响

本研究中,甘薯产量整体表现为:缓控释肥与有机肥配施处理>常规施肥与有机肥配施处理>常规施肥处理>单施缓控释肥处理>常规施肥与缓控释肥配施处理>单施生物有机肥处理>对照不施肥处理;商品薯率整体表现为:缓控释肥与有机肥配施处理>常规施肥与有机肥处理>常规施肥与缓控释肥配施处理>单施缓控释肥处理>常规施肥处理>对照不施肥处理>单施生物有机肥处理。第1年施肥处理间鲜薯产量差异并不显著,但随着施肥时间的延长,各处理间鲜薯产量表现出明显差异,到2020年时,缓控释肥与生物有机肥配施处理处理鲜薯产量较CK处理显著提高37.95%,较其他施肥处理显著提高7.47%~27.59%,单施生物有机肥处理鲜薯产量及商品薯率在所有施肥处理中最低。缓控释肥与生物有机肥配施处理单株薯质量、值较其他施肥处理分别显著增加7.25%~27.59%、5.00%~14.55%,除值与常规施肥配施生物有机肥处理无显著差异外,与其他施肥处理相比均显著增加。分析认为,结合土壤养分结果,有可能是单施生物有机肥时,不能够及时供应甘薯生长所需的各种养分,造成甘薯生长减缓,产量下降,且生物有机肥处理土壤革兰氏阴性菌生物量最高,有可能对其他土壤微生物活动产生一定的抑制作用,改变原有稳定的微生物群落结构,使得该处理的病害薯块数明显增多,但具体机理不明,需要进一步进行研究。而缓控释肥与生物有机肥配施处理能够持续不断地供应作物生长所需的养分,促进植株生长,提高甘薯产量,常规施肥与生物有机肥处理在甘薯生长前期能够持续供应作物生长所需的养分,但此时甘薯生长所需养分较少,多余的养分流失,而在甘薯膨大期所需养分较多时,不能够提供所需养分,故甘薯生长发育弱于缓控释肥与生物有机肥配施处理。

4 结论

与不施肥处理相比,不同施肥处理均能有效提高土壤养分含量和土壤酶活性,能改善土壤微生物群落结构,提高作物产量、单株薯质量及值。

与单一施肥相比,缓控释肥与生物有机肥配施处理提高了土壤全氮、全磷含量以及土壤脲酶、过氧化氢酶活性,常规施肥与生物有机肥配施提高了土壤速效氮、速效磷、速效钾含量以及土壤磷酸酶、蔗糖酶活性。无机肥与有机肥配施均提高了土壤细菌、放线菌生物量,减少了真菌生物量,提高了革兰氏阳性菌/革兰氏阴性菌比值以及细菌/真菌比值,但缓控释肥与有机肥配施处理表现得更显著。

甘薯产量表现为:缓控释肥与有机肥配施处理>常规施肥与有机肥配施处理>常规施肥处理>单施缓控释肥处理>常规施肥与缓控释肥配施处理>单施生物有机肥处理>对照不施肥处理。缓控释肥与生物有机肥配施处理商品薯率、单株薯质量、值均最高。