秦兆阳与1956年的《人民文学》

2022-07-27刘卫东

刘卫东

(天津师范大学 文学院, 天津 300382)

“十七年”时期,秦兆阳曾两度入主《人民文学》。第一次是从1949年8月至1952年底,任小说组组长。第二次是从1955年12月至1957年11月,正值“双百方针”时期,任副主编,主持日常工作。秦兆阳主政《人民文学》时,锐意变革,提出多项主张,刊物接连发表《组织部新来的青年人》《本报内部消息》等,震动文坛,促成了当代文学史上的“百花文学”(1)1979年5月,“双百时期”的作品结集为《重放的鲜花》,由上海文艺出版社出版,其中作品多发表于《人民文学》。。以往研究中,更多关注细节考证和人事纠纷(2)尤其集中于《组织部新来的青年人》修改及致邵荃麟信。,较少从整体语境角度评述秦兆阳“争鸣”的意义。秦兆阳在《人民文学》的文学活动,虽借“双百”之风,但基本反映个人意愿,是对此前文艺理论、办刊思路的“反拨”。本文拟梳理秦兆阳主持《人民文学》时发生的“事件”,剖析《人民文学》与秦兆阳在复杂形势下的选择与“抗辩”,更为深入地认识主编、刊物与时代之间的“互动”关系。

一、秦兆阳的“动作”

《人民文学》1949年10月创刊,主编相继为茅盾(1949年10月至1953年6月)、邵荃麟(1953年7月至1955年12月)。一段时期内,《人民文学》表现一般,不温不火,被点名批评。上层因此考虑换帅,改变《人民文学》的工作状态。秦兆阳自1949年《人民文学》创刊到1952年底,一直在《人民文学》工作,后调至《文艺报》。《人民文学》将要改组时,他正请假在家,赶写长篇《在田野上,前进!》。秦兆阳再次来到《人民文学》,是1955年夏末秋初。他在回忆中说:“一天,刘白羽约我谈话。见面后,他说:‘跟你谈一件重要的事情,《人民文学》这两年办得没有生气,你是不是也有这样的感觉?不能再这样下去了,必须改进。因此想把你调到《人民文学》去当副主编,你考虑考虑。我要说的就是这件事。’我问他:‘已经决定了吗?’他说:‘是作协党组的决定。至于今后的改造,主要是加强群众性,战斗性……’我就没有再说什么。”[1]555

按照组织原则,秦兆阳不可能有选择权,只能接受任务。此外,编刊多年的秦兆阳此时也有负责大刊、一展身手的意愿。从事后角度看,“作协党组”的观察,可谓精准。秦兆阳从延安来,政治可靠,又写散文、小说,具有《人民文学》《文艺报》编刊经验,更重要的是,他行事较为大胆、泼辣,顾虑少,不怕得罪人。(3)秦兆阳说,定下工作后,他去找康濯商量,“康濯说:‘你答应了吗?’我说:‘我想答应。’他说:‘如果你真的干起来,可能会犯错误的。’我心里一动,没有说话,彼此都沉默了一会儿,就走了。”见《秦兆阳文集·我的回忆》第4册,武汉出版社,2016年版,第555页。他自我评价自己说:“由于世代书香,家境穷困,又自恃聪明,所以养成了清高自傲,不修边幅,自由散漫,不问世事,脱离生活实践等个人主义的特点。”[2]685

在当时形势下,由秦兆阳负责《人民文学》,发出“鸣放”的声音,显然经过精心安排。类似的调动,还有郭小川。郭小川在揭批胡风运动中,表现出很强的“战斗性”,被陆定一等看中,1955年底从中宣部到作协党组工作。(4)“陆定一看中郭小川,并非因为1955年初郭对胡风集团以数篇文章进行了排炮般的批判,而是同年9月6日,他在作家协会反丁玲、陈企霞斗争会上对丁、陈具有杀伤力的发言。陆定一在看了郭小川的发言记录后认为,郭是有战斗力的,于是决定派郭到作协任秘书长,‘争夺无产阶级的文艺阵地’。”郭晓惠等编:《检讨书:诗人郭小川在政治运动中的另类文字》,中国工人出版社,2001年版,第2页。

秦兆阳第二次来到《人民文学》时,39岁,正赶上“双百方针”。他雄心勃勃,准备大干一场。此前在《人民文学》,秦兆阳曾发表多篇论文,针砭写作现状,观点鲜明,对很多问题已有较为成熟的看法。(5)如《论一般化公式化》(《人民文学》1951年第4卷第5期)、《必须全面深入地认识生活》(《人民文学》1951年第5卷第2期)等。这次肩负使命,重回故地,更为自信。上任伊始,秦兆阳就出台了多项计划,其中包括《〈人民文学〉改进计划要点》《〈人民文学〉1956全年计划概要(草案)》《〈人民文学〉改进方案(草案)》,以强烈的“革命性”,对以往《人民文学》办刊经验进行了刷新,展现出明显的“革新”色彩。不只《人民文学》,《文艺报》《人民日报》《文艺学习》等,都有类似“计划”。在“双百”语境中,大刀阔斧地对此前办刊方向调整或否定,是“趁势而为”之举,不可忽略。从上述几个文本出发,可以发现秦兆阳在相对“宽松”的氛围中,借《人民文学》调整,发出真实声音。整体而言,在“题材”和“现实主义”方面,秦兆阳的举动具有“颠覆”意义。

关于“题材”问题,一直存在争论:“多样化”与“工农兵”之间,存在一定空间。1956年秋,由秦兆阳起草,推出了《〈人民文学〉改进计划要点》,共18条,为《人民文学》发展提出了计划。该“改进计划”未公开发表。从前面6条来说(一般重要的放在前面),秦兆阳提出了完整的办刊方针,现照录如下:

1.在文艺思想上,以现实主义为宗旨;但在发表作品上,应注意兼收其他流派有现实性和积极意义的好的作品。

2.以提高质量、树立刊物的独特风格,为今后改进的中心问题。

3.艺术性与思想性并重,不因政治标准而忽略或降低艺术标准,但在具有特殊性的作品面前,可根据具体情形灵活掌握。

4.提倡严正地正视现实,勇敢地干预生活,以及对艺术的创造性的追求。

5.提倡题材、风格、形式的多样性,举凡散文、散文诗、游记、速写、杂记、故事新编、古诗文今译、爱情诗、赠别诗、风景诗、新内容的古诗、词、曲,等等,皆在注意之列。题材不分新旧、风格不分朴素华丽,均应重视。

6.决不一般地配合当前的政治任务;对全国性或世界性的重大政治事件和社会变动,要表示热情的关切,但也不做勉强的、一般化的、枯燥无味的反映。[3]

能够看出,秦兆阳主要在题材的“干预生活”方面,作了不同以往的处理。他的这些主张,在1955年12月初调任《人民文学》副主编时就已提出,同样体现于“改进方案”。关于“题材”,秦兆阳说:“凡是尖锐地、深刻地、具体生动地反映了现实斗争(尤其是当前的现实斗争)中的矛盾冲突的作品,大胆揭示问题的作品;凡是表现了先进人物的鲜明形象,或尖锐地、集中地批判了落后事物的作品,都是应该受到重视和表扬的。不提倡那种不痛不痒的、缺乏政治敏感性和政治热情的创作。”[4]412秦兆阳此说,与“干预生活”提倡紧密相连。当时,以苏联小说家爱伦堡《解冻》(1954)为先声,对“官僚主义”及斯大林时代反思的作品大量涌现,影响波及国内。对苏联亦步亦趋的文艺界,从中看到“增长点”,也开始大量倡导。(6)1956年初,出现了诸多介绍爱伦堡及奥维奇金的文章,如《娜斯佳——难忘的形象》(李国涛,《文艺月报》1956年第1期)、《向娜斯佳学习》(王楚江,《文艺月报》1956年第1期)、《和腐朽的保守主义作斗争——介绍〈奥维奇金特写集〉》(穆欣,《解放军文艺》1956年第2期)。从秦兆阳的计划看,颇有大刀阔斧、欲使《人民文学》焕然一新的愿望。《人民文学》具有风向标作用,类似“计划”和想法,相当具有冲击力。

另外就是对“现实主义”之重新界定。秦兆阳对“现实主义”的看法,主要体现于1956年第9期《人民文学》发表的长篇论文《现实主义——广阔的道路》。关于“现实主义”的认识,直接涉及对于文艺基本问题的理解,因此,是非常重要的理论“试金石”。相对于周扬的“定论”,秦兆阳提出了“抗辩性”看法(7)关于“现实主义”,周扬有“总结性”论文《社会主义现实主义——中国文学前进的道路》(《人民日报》1953年1月11日),但秦兆阳并未提及,而是另起炉灶。。1952年以前,他在担任小说组组长时,“《人民文学》曾经一再地为了发表所谓有问题的作品而检讨”(8)秦兆阳:《秦兆阳文集·我的回忆》第4册,第558页。《人民文学》1952年第2期发表《文艺整风学习和我们的编辑工作》,对此前工作作出检讨。。这说明,秦兆阳对作品的把握,与“要求”经常发生龃龉。在此特殊时代背景下,秦兆阳对“现实主义”作了个性化解读,也为自己此后被批判埋下了“炸弹”。《现实主义——广阔的道路》对“现实主义”作出辨析,认为此前谈“现实主义”时,“对于一些正确的原则作了不恰当的引申和片面性的解释”,“离开了现实主义的大前提,因而反倒形成了对于现实主义的束缚和误解,给文学事业造成了许多教条主义的清规戒律,因而妨害了文学的现实主义原则的发挥,妨害了作家创造性的发挥”。[5]“现实主义”是理论界的老问题,争论点存在于两个层面:一是是否坚持;二是在坚持现实主义时,会遇到怎样的问题。论战双方的分歧实际在第二层面,但为了获胜,通常指责对方违背了第一层面原则(9)胡风写了《现实主义的路》(1948),提倡坚持“现实主义”。论战中,何其芳在《现实主义的路,还是反现实主义的路?》(《文艺报》1953年第3期)中,指责胡风违反“现实主义”。。秦兆阳在1950年以后,对理论“束缚”有切身感受,一直注意对教条主义的警惕和批判。因此,秦兆阳对现实主义的重新界定,等于废弃了以“现实主义”为名,对现实加以剪裁的做法[6]。秦兆阳关于“现实主义”及其“危害”的看法,延续了胡风的思路[7]。秦兆阳此论发表于《人民文学》,代表了该刊看法,自然也引发了关注。(10)周勃:《论社会主义时代的现实主义》,《人民文学》1957年第12期。该文支持秦兆阳的观点。

当时,对于“双百”要求的鸣放,大多数人心存顾虑,充满了“乍暖还寒”的“早春”之感[8]。对此,秦兆阳也有“惶惑”。他后来回忆说:“当时我的思想是颇为惶惑的。文艺问题从延安以来,一直掌握得很紧很‘左’,解放以后的几年,在文艺领域里大大小小的批判运动没有间断过,现在能放吗?能放得好吗?对社会有益吗?那些争鸣错了的文章,那些齐放错了的作品,能够比较平静地过去吗?可是另一方面又想,党的政策的变化,我怎能估量?也许在三大改造完成以后,真的要放松一些?民主一些?”[1]560当时有这样想法的,不在少数。但是,对工作和职业的负责,使他遵从了内心的声音。1956年底,秦兆阳在全国文学期刊编辑工作会议上,大谈“放宽”:“《人民文学》是作家协会领导下的一个刊物,无论你承认它是机关刊物也好,不承认它是机关刊物也好,它总是作家协会直接掌握下的一本比较厚的刊物。而作家协会是全国作家的团体,它有责任团结一切作家。这样就可以了,照这样的逻辑发展下来,对于《人民文学》,就好像一切作家都有权利要求它和指责它,不管哪一方面的稿子送来,如果不登,他们就要生气。面对这样的情况,或者是你气你的,我管我的,这是一个办法;或者是适当地放宽(当然,还有一个更好的办法,就是根本改变《人民文学》的地位)。根据‘百花齐放’的方针来考虑,我们觉得放宽的办法是比较适当的。”[9]面对当时的状况,不同的人作出不同的选择,秦兆阳选择了一条自己的路,此后给他带来多年艰辛,但也成就了“百花时代”的一段传奇。

可以说,秦兆阳的“放宽”态度,为刊物拓展了空间,直接导致《人民文学》刊登了具有“时代特色”的作品。

二、《人民文学》的变化

如上所述,秦兆阳对《人民日报》进行了“干预”。一批后来被作为“毒草”批判的作品,不断推出,引人瞩目。对于秦兆阳研究来说,每期“编者的话”很值得关注。秦兆阳改版后的《人民文学》,增加了“编者的话”,由他撰写,阐释作品及编刊意图。秦兆阳在1955年12月拟就的《〈人民文学〉改进方案(草案)》中,就提出了“编者的话”设想:“为了加强刊物的主动性战斗性,表明刊物在思想上和艺术上的明确态度,要求每期刊物尽可能都有一篇‘编者的话’。在‘编者的话’中,应将每期刊物的中心意图和重点文章向读者做必要的说明和介绍,随时大胆地肯定创作和批评中新的成就和进展;编辑部每个时期为实现编辑意图所进行的工作的情况,以及对于作者、读者的呼吁和要求,也可以在这里说明和提出。”[4]415以“编者的话”,突出“编者”的评价、看法,是秦兆阳的主要设想。相对而言,这是对个人思想的“暴露”,可见秦兆阳性格“阳光”,对“阳谋”无丝毫防范。从1955年第1期开始,至1957年7月,秦兆阳共写了9篇(两篇未发)“编者的话”和1篇“编后记”,按照他的理念,阐释当期作品。此前,很多研究者对相关作品作了细致分析,但少有关注秦兆阳在“第一时间”对上述作品的评价。笔者以为,通过细读,从秦兆阳具有“质感”的论述,可以更准确领略他在“双百”期间的想法。

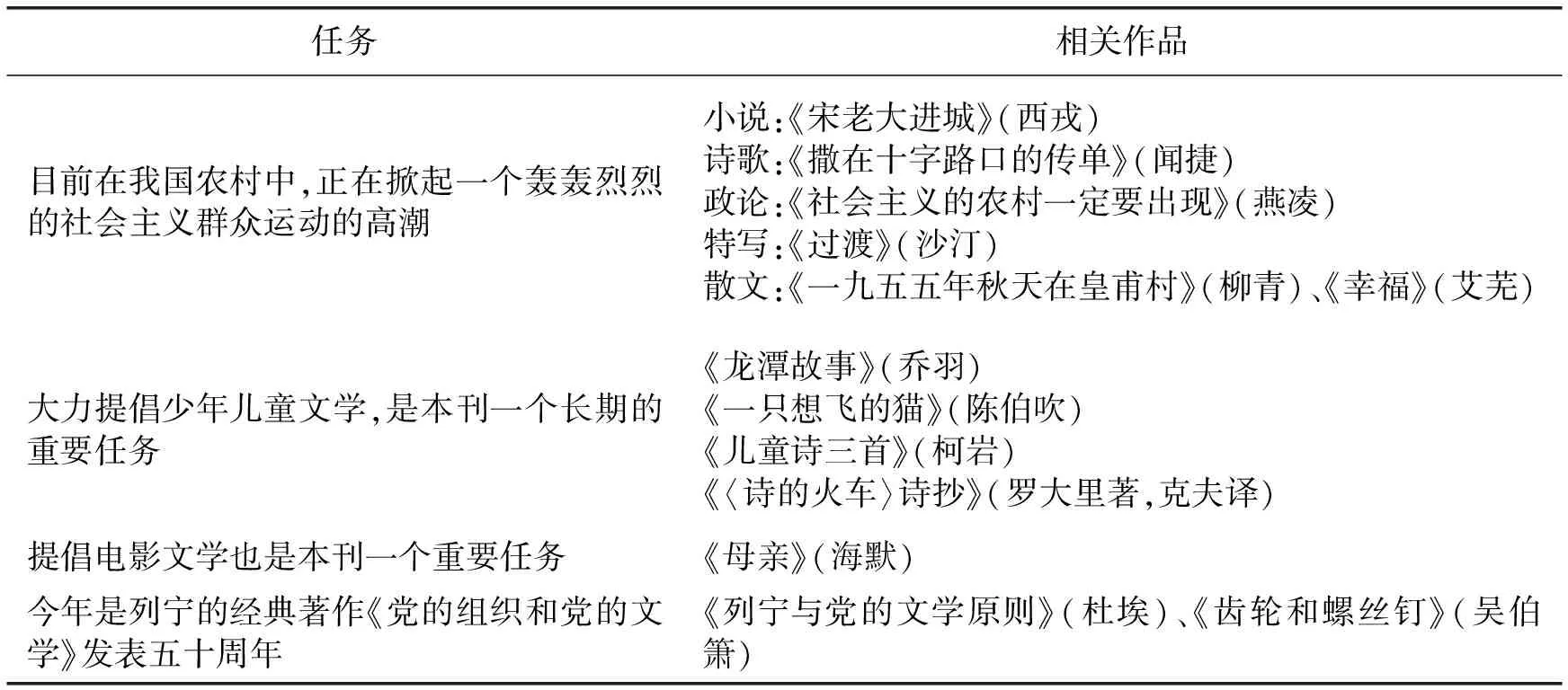

整体上,“编者的话”的安排,是对当期作品作出点评,并引导读者,因此,基本上中规中矩。易言之,秦兆阳保持了《人民文学》基本构架及指向。按照宣传口径,以版面配合,是常规思路。如1955年第12期,很清楚地说明了“宣传—配合”的规律。(见表1)

表1 “编者的话”反映出的宣传任务和相关作品

此后,《人民文学》不断突破,寻求变化。1957年第1期,对上述思路有了新提法:“我们认为:必须提倡严正地热情地正视现实、积极地影响现实和刻苦努力的艺术探求。我们不勉强地、生硬地、不顾文学特点地去配合每一个临时性的政治任务,但必须密切地注意现实和结合现实。”[10]相比而言,这段声明很惹眼,因为其中暗含突破已有框架,不再按照既定“配合”模式发稿,具有很强的颠覆意义。

从秦兆阳“编者的话”(共9期),能看出他对具体作品的鲜明态度。秦兆阳点评作品,寄寓了他对当时小说的“评价”和“引导”。1956年第1期在对《整社基点村的一天》(王安友)的点评中,秦兆阳说:

从这篇小说中,我们可以看出这位农民出身的作家在农村生活方面的丰富经验,和他的独特的文学才能。在他的笔下,农村生活的图景自然而然地展示出来,使我们如同看到了生活本身。尤其可贵的,是他能够站在较高的思想角度去观察和表现生活,绝不是不加选择地去堆砌生活现象。小说中几个主要人物的形象都是相当鲜明的,具有一定的概括性。如工作组干部陈福,年轻好胜,积极肯干,却缺乏政治头脑,缺乏对新事物的敏感性。他生活在群众中间却不知道如何从群众的要求出发,工作中的盲目性很大,经常犯主观主义的错误。这样的农村工作干部在我们的现实生活中是不少的,过去却很少在我们的文学作品中得到表现。[11]423

秦兆阳借《整社基点村的一天》,对“现实”和“现实主义”进行了批评。在“合作化”书写已经成为潮流的情况下,《整社基点村的一天》反其道而行,关注了“工作组干部”陈福的“主观主义”,有很强的现实意义,是一篇文学史忽略的作品。秦兆阳对农村中官僚主义的批评,来自亲身体验,“一九五三年一月到一九五四年五月,我在河北省某县农村里生活了将近一年半的时间”,“我深深体会到,绝大多数的农民对于走社会主义的道路是热情的,是兴奋的;而我们的某些县区干部却对农民的社会主义热情表示冷淡”[12]。他对“农村现实”中的干部问题,了解清楚,深知要害。合作化中干部的问题,1958年第9期刊登的赵树理《“锻炼锻炼”》又有涉及,但并非正面提出,而是“曲折反映”(11)赵树理《“锻炼锻炼”》原发《火花》1958年第8期,《人民文学》1958年第9期转载。。

在“编者的话”中,秦兆阳大力推荐“干预生活”的作品,固然是为了“鸣放”,但其中也寄寓其真实主张。1956年第4期“编者的话”说:“在现实生活里,先进与落后、新与旧的斗争永远是复杂而又尖锐的,因此我们就十分需要‘侦察兵’式的特写。我们应该像侦察兵一样,勇敢地去探索现实主义生活里边的问题,把他们揭示出来,给落后的事物以致命的打击,以帮助新的事物的胜利。本刊这一期所刊登的《在桥梁工地上》就是这样的特写。像罗队长这样的人,像曾工程师这样的人,像他们之间的斗争,在我们的生活里难道是很少的吗?我们怎么可以对他们视而不见呢?怎么可以看见了而不写呢?”[11]429秦兆阳大谈“勇敢”,可见,很多问题不是不存在,而是因为“现实主义”的逼迫,只能顾左右而言他,不敢触及。这与黄秋耘在《不要在人民的疾苦面前闭上眼睛》中所提,如出一辙[13]。

亦需提及,秦兆阳虽然大刀阔斧,但内心并非毫无疑惧,唯其如此,更显时代中个人选择之差异。从“编者的话”可知,他主要想营造宽松氛围,舒缓心情,以个性化语言表现出对未来的期待,但其中之担忧,也跃然纸上。1957年第1期“编者的话”说:“每当一期新印好的刊物送到编辑室来的时候,编者们总是以一则以喜一则以惧的心情把它拿在手里,翻来覆去地摩挲着,审视着,闻着新鲜的油墨气味,因为又完成了一件工作而感到欣喜,却又担心它是否能经得住读者的评判,甚至马上就发现了它的印刷上或内容上的缺点……”[10]秦兆阳用小说笔法,写出忐忑心情,尤其是“惧”,可谓传神。

还需澄清一个文学史上常见的“错位”表述。《人民文学》1957年5、6月号合刊及7月特大号,除了发表宗璞、李国文等新人作品,还出现了沈从文等已经因身份问题而淡出的作家名字。此举显示出刊物更为包容的胸襟,一直被认为是秦兆阳的编辑“杰作”。秦兆阳当时确为《人民文学》副主编,但这些作品的发表并非经他之手(12)秦兆阳在1978年的申诉材料中说:“我只是在1956年一年里负责《人民文学》副主编的工作,57年1月我就因故辞去了这一职务。因此57年1月以后《人民文学》所发生的问题,特别是大鸣大放期间所发生的问题,不应由我负责。”见《秦兆阳文集·对58问题的申辩》第5册,武汉出版社,2016年版,第497页。。秦兆阳回忆说:“我是(1957年)5、6月间在北戴河养病的。在这期间刘白羽亲自用各种办法逼迫《人民文学》编辑部无顾忌地鸣放,以至《人民文学》5、6号合刊所发表的作品和文章后来被人们认为都是毒草。”[1]574这说明:一、《人民文学》1957年5、6号合刊并非秦兆阳策划,因此,也不能说当中的《改选》等作品是由秦兆阳编辑发表;二、“双百”期间的《人民文学》机锋锐利,展现出自由“鸣放”的一面,但有不少属于被“逼迫”。

三、修改“组织部”

作为编辑,秦兆阳经常利用修改稿件的机会介入作品,进行删削、补充。这样的做法,是《人民文学》的常态。(13)秦兆阳解释为何修改稿子时说,“解放初期,老作家的稿子比较少,较优秀的新作家也出现得不多,所以来稿很多,可用的很少,刊物经常有出不来的危险”,“因此只好主要依靠来稿来解决问题”。《关于修改王蒙小说问题的发言》,《人民日报》1957年5月8日。经过修改的作品,带有编辑意图,并不奇怪。秦兆阳在《人民文学》期间,编发了王蒙的《组织部来了个年轻人》,引发一桩公案。这段公案早已尘埃落定:高层指责“损阴功”,王蒙抗议,秦兆阳道歉[14]。由于原委复杂,大多数论者来不及详细考察王蒙原作和秦兆阳修改后两个版本的区别。在论述秦兆阳修改《组织部新来的青年人》时,有论者作了详细比对,认为“秦兆阳的修改弱化了林震的战斗性,同时秦兆阳删去了原稿中展现林震的真实心态和自我反思的段落,也使一个原本复杂的人物趋于简单化”[15]。笔者以为,情况恰恰相反:从秦兆阳修改,可以看出他对小说寄寓了更为开阔、复杂的理解。

此番重审,笔者打算从秦兆阳修改角度,发现、解读他对小说主题的独特看法。秦兆阳修改之处不少,有两个非常明显,可以说,完全寄寓了他的观点。秦兆阳说,他的“不妥当”修改主要集中在“结尾”:“第一是原作结尾时林震多少有些觉悟,想到在这样充满了矛盾斗争的环境里凭个人的力量是不行的,这段文字被删去了;第二是原作并未明确区委书记是好是坏,结尾处曾点出他派通讯员找过林震三次(在前面赵慧文曾说过区委书记是个‘可尊敬的同志’),由于把这几句话删去了,区委书记就可能给人以官僚主义者的印象了。这显然是对林震和区委书记的形象,以及对作者的原意有所损害,因而加重了作品的缺点。另外,当时由于考虑到林震对赵慧文表现了朦胧的感情而被拒绝以后,作者和林震对此都无表示,林震心里竟是无所波动,未免显得不合理(甚至会显得他有些轻佻),所以就给加了一小段。不管当时这样的想法对不对,代替作者来作这样的修改总是不妥当的。而且,由于删去了前面那两条较为重要的内容,就使得结尾处的精神情调起了变化,对原作有了损害。”[16]从中可以看出,秦兆阳意图很明显:一是不愿小说有一个正确的“区委书记”,这表明他对官僚主义深恶痛绝,也很了解“现实”;二是使林震形象“发散”,更难以定位,易言之,他不愿固定一个概念化的林震。只不过,在当时语境中,秦兆阳不可能说出内心隐秘的声音,或者,他本身未必完全意识到,修改正符合了文学本身的要求。

除了秦兆阳本人论及,关于修改,笔者以为,还有可补充之处。首先是题目。王蒙投稿时,题目为《组织部来了个年轻人》(简称“王题”),而秦兆阳发表时,改为《组织部新来的青年人》(简称“秦题”)。(14)后来王蒙把篇名又改回《组织部来了个年轻人》。本章讨论文本发生,故按照发表题目。看似改动不大,但很关键。其一,所讨论对象发生了变化。“王题”是“主谓补”,更突出“组织部”;“秦题”是偏正,更突出“青年人”。其二,时间由“开放”变为“封闭”。“王题”描述中,事件已经结束;“秦题”中,具有“开放性”。其三,对矛盾、斗争的强调不同。“秦题”加上“新”,意味着林震是勇于作战的“新青年”,而“新青年”又有向五四致敬之意,由此可以看出二人的区别。秦兆阳修改时,正值“双百”如火如荼,为的是展现林震“干涉现实”的勇气和对官僚主义的批判。秦兆阳修改是为了强化他的意识:林震是一个“新人”,充满了对“旧”事物的“斗争”意识。而王蒙更强调一种“情况”,淡化林震。关于写作缘起,王蒙说:“最初写《组织部新来的青年人》时,想到了两个目的:一是写个有缺点的人物,揭露我们工作、生活中的一些消极现象。一是提出一个问题,像林震这样的积极反对官僚主义却又常在‘斗争’中碰得焦头烂额的青年向何处去。”[17]总体来说,王蒙笔下的林震具有模糊性:一方面对“官僚主义”敏感,展现出斗争精神;另一方面他又有软弱成分,对眼前状况不能明确把握。其实,秦兆阳改来改去,只不过稍作突出,难逃窠臼。引申而言,人生与写作互文,林震表现出的“坚强与软弱”的二重性,何尝不是当时语境下秦兆阳与王蒙的镜子?对于“双百”,他们一直处于矛盾中,直到1957年夏天,盖子揭开,一切才明朗。毫无疑问,林震反对“官僚主义”的行为就成为“向党进攻”,而与赵慧文朦胧的情感又跌入“小资产阶级”情感泥淖。时移世易,目前看来,作品得到肯定之处,恰是秦兆阳强调的“新青年”与“旧制度”的冲突。毫无疑问,秦兆阳的题目更具表现力,契合“新旧”冲突的主题。

其次是结尾。小说发表时,秦兆阳未经王蒙同意,按照自己意思,在文末增加了一大段。

原文结尾:

隔着窗子,他看见绿色的台灯和夜间办公室的区委书记的高大侧影,他坚决地,迫不及待地敲响领导同志办公室的门。

秦兆阳修改后的结尾:

一阵莫名其妙的情绪涌上了他的心头,仿佛是失掉了什么宝贵的东西,仿佛是由于想起了自己几个月来工作得太少而进步也太慢……不,他仿佛是第一次尝到了爱情的痛苦的滋味。

在这以前,他并没有想到自己会对赵慧文发生什么特别的感情,他不过是把她当作一位朋友,一位大姐;不过是,偶尔想起她对他的友谊时,心里有一股温暖的、而又有些难过的和惭愧的味儿。他一直没有好好地去想一想为什么会有这样的心情,再加上刘世吾的点破,他才更加不安,好像是担心会有什么不幸的事情要发生,因此他才有了刚才那样一段坦率的表白。却没有想到,当赵慧文也作了同样坦率的表白以后,当她仍然把他当作亲密的朋友,当她说出人与人之间需要热情,当她宣布了自己今后力求进步的计划以后,她的一举一动,她的心灵,反而显得更加可爱了,一股真正的爱情的滋味反而从他的内心深处涌出来了!……不,她是有丈夫的人,不会爱他,他也不应该爱她。……人,是多么复杂啊!一切一切的事情,决不会像刘世吾所说的:“就那么回事儿”,不,决不是就那么回事。正因为不是就那么回事,所以人应该用正直的感情严肃地对待一切。正因为这样,所以看见了不合理的事情,不能容忍的事情,就不要容忍,就要一次两次三次地斗争到底,一直到事情改变了为止。所以决不要灰心丧气……至于爱情呢,即是……,那就咬咬牙,把这热情悄悄地压在自己心里吧!

“我要更积极,更热情,但是一定要更坚强……”最后林震低声地对自己说了这么两句,挺起胸脯来深深地吸了一口夜的凉气。[18]

秦兆阳修改版增加了许多心理描写,无疑丰富了林震的形象。笔者以为,可以从如下方面解释。第一,林震陷入爱情,触摸到人性深处无解的问题,认为爱情“合理”。《组织部新来的青年人》发表之际,“人性”问题受诟病很多,多数作品采取回避做法。秦兆阳修改时,反而“偏向虎山行”,增加了林震爱情心理的刻画。面对赵慧文,林震情感复杂,但他又能从中走出,符合青年心理,更契合初入职场的情感“懵懂”。当时的文学作品中,几乎没有这方面的情感描写。第二,表现出与“不合理的事情”作斗争的勇气。修改后,作品点明“不合理”,直接指向刘世吾代表的官僚制度(15)1957年春,毛泽东关注到这部小说,并在中南海颐年堂座谈会提及,认为“王蒙是片面性,只有反官僚主义的一面。我看他的文章写得相当好,不是很好”。就是看中了王蒙作品反对“官僚主义”的一面。洪子诚:《材料与注释:毛泽东在颐年堂的讲话》,《现代中文学刊》2014年第2期。。易言之,王蒙已经认识到“组织部”存在的问题,但他还没有决心和能力表达(16)通过王蒙在《组织部新来的青年人》发表前后的其他作品,可以印证这一点。《青春万岁》写于1955年,以几位大学生情感经历为线索,王蒙均作了明朗、直接的处理,并未像林震、赵慧文一样充满暧昧。而秦兆阳《在田野上,前进!》中的爱情,则丰富复杂。。而这,通过秦兆阳的增加,在文本中得到了一定呈现。

综上所述,对比两个版本,可以发现,秦兆阳使小说更为“小说化”。秦兆阳加上的段落,可谓“点睛”,使小说跃升了一个层面,增加了阐释向度。从当时讨论看,《组织部新来的青年人》被批评时,秦修改过的段落经常充当靶子[19]。秦版本的“不合时宜”,恰好是作品具有“反时代”美学的例证。

对秦兆阳的修改,王蒙刚开始并无异议(17)秦兆阳说,小说刚发表时,王蒙并未表示很大异议,“小说发表以后,编辑部曾收到王蒙同志的来信,对其中个别字句的修改和误排提出了技术性的意见”。可见,发表时,王蒙意见并不大,直到酿成事件,遭到批判,他开始说修改违背自己原意。秦兆阳:《关于修改王蒙小说问题的发言》,《人民日报》1957年5月8日。。酿成批判风潮后,王蒙出于自保,表示反对。这并非完全来自文学观的不同,因其涉及作品定性,属生死攸关的大事。作品发表后,引发争议,更多来自对“官僚主义”的关注。马寒冰的说法很有代表性:“也许这种官僚主义者满天飞的、干部的衰退现象到处都是的党的区委会,在离开中央较远的地区,或是离开其直接上级领导机关较远的地区,还有若干可能性,但在中共中央所在地的北京市果然有这样的区委会,中央和北京市委居然不闻不问,听其存在,这是不能相信的……”[20]以“官僚主义”影射北京市委的罪名,王蒙承担不起。1957年2月,毛泽东在颐年堂接见文艺界人士,数次谈到《组织部新来的青年人》,认为“王蒙不是不会写。他会写反面人物,可是正面人物写不好。写不好,有生活的原因,也有观点的原因”[21]。显然,秦兆阳对林震的修改部分,有损“正面”,引发王蒙反弹,实属正常。王蒙还给周扬写信,积极申诉。(18)王蒙在《周扬的目光》一文中回忆:“我是1957年春第一次见到周扬同志的,地点就在我后来在文化部工作时用来会见外宾时常用的孑民堂。我由于对《组织部新来的青年人》受到某些评论家的严厉批评,想不通,给周扬同志写了一封信。后来受到他的接见。”王蒙、袁鹰主编:《忆周扬》,内蒙古出版社,1998年版,第411页。在各方压力下,秦兆阳1957年4月致信王蒙,为自己的修改行为道歉,“我的修改有些不妥之处;特别是结尾处删掉了的一些句子,有较重要的内容也被删去了,以至于对你的小说的缺点有所加重”,“为什么会发生这样的事情呢?有主观上的原因。主观上,我对你的小说领会和理解不够,一直到讨论了很久我还没有较深的认识,这可见我的思想修养是如何差。”[22]446当然,秦兆阳的道歉是出于情势,不得不为。此外,《人民文学》发表了修改版及王蒙版对比。[23]

值得思考的是,修改事件中,秦兆阳与王蒙产生了“错位”。原稿中的林震,本来可以很复杂,但王蒙却无力挖掘。秦兆阳修改中,力图让林震复杂,但他的意图却很简单。作为“老人”的秦兆阳,却毫无刘世吾之经验,面对“陷阱”而不知。(19)1958年,秦兆阳在检讨自己错误时说:“‘人民文学’右的偏向从一九五六年六月就已开始,到九月形成了明确的方向。中间有些摇摆,但不是站在正确的正视错误和改进错误的立场上,也不是站在正确的放的立场上,只是为了怕犯错误,影响不好,所以在摇摆与左的形式之中,虽然也有左的成分,但思想实质仍是右的,是丧失立场和违背方针的。”见《秦兆阳文集·中国作家协会党组扩大会议记录(第一、二次)》第5册,武汉出版社,2016年版,第716页。

四、批评与抗辩

秦兆阳的《人民文学》生涯,伴随着“百花”时代的戛然而止而结束。实际上,秦兆阳的做法一直饱受中宣部质疑。黎之回忆称,“在九月号出版不久,即当月21日讨论了《现实主义——广阔的道路》一文。林默涵主持会议,苏一平、朱寨、钟惦斐等人和我们这些一般工作人员都参加了会议。那次会上各抒己见。林默涵作了系统的发言,他当时的观点是很明确的,基本不同意秦文的观点”,“当年十二月号《文艺报》发表了张光年的《社会主义现实主义存在着、发展着》同秦文商榷”[24]。只不过,由于高层并未表态,反对效用不强,因此,秦兆阳仍然得以坚持自己的做法。

阻力日益变大,秦兆阳勉力坚持,直至无能为力。1957年3月,他在致友人信中,流露出消极情绪:“我不免有所感慨:初到人民文学之时,确曾想尽自己的力量对文学事业有所贡献,去年一年也曾全副精力投入工作中,然而,现在是知道自己能力有限了!至于环境,我不想多说,我只自愧没有改变环境的能力,而且,自己也不能改变自己。”[25]1957年4月以后,秦兆阳不再负责《人民文学》编务,赴秦皇岛养病。夏天,情况突变。事件“导火索”,无疑是他致邵荃麟的信件。当时正值丁玲、陈企霞案重新作结论,邵荃麟写信催促秦兆阳回北京参加运动。秦兆阳回复了信件,并坦承对丁、陈案的想法,其中某些言论,颇为个性,可称“犯上”。在5月21日信中,他痛陈“几年来作协工作中存在的主要矛盾”:“1.文学运动的实际与作法和领导方法的矛盾。2.领导与被领导的矛盾。3.党内矛盾。4.党内外关系上的矛盾。”“造成这些矛盾的总的原因,是教条主义、宗派主义、主观主义、行政方式。这些矛盾又总起来形成了对于‘百花齐放、百家争鸣’的方针一定程度上的抵触,形成了对于文学运动的某些损害”[26]。1957年夏季,形势急转直下。秦兆阳在《人民文学》所做的工作,因为1957反右而被否定。郭小川1957年11月27日日记:“下午,讨论批判秦兆阳会议的准备工作,大家提了很多意见。会议结束后,又谈了一下是否划黄秋耘、李清泉、秦兆阳的右派分子的问题。”[27]作协试图保住秦兆阳,但未果。秦兆阳被“补划”为右派。从后设视角看,秦兆阳的“罪名”反而成为他“抗辩”时代争取空间的证据。

1958年1月23日、24日,中国作协党组召开扩大会议,批判了秦兆阳,秦在会上做了检讨。在邵荃麟的发言中,秦兆阳在《人民文学》的工作,以另一种形式呈现出来:

秦兆阳的错误,主要表现在他的文艺思想和对党的关系两个方面。这两个方面又是互相关系的,秦兆阳是人民文学的负责人(这里附带说一下,《人民文学》在去年12号以前,刊物上虽然一直写着是严文井同志主编,但是事实上严文井同志从56年起就担任了书记处其他工作,刊物的实际负责人是秦兆阳,在1957年春,党组织批准了秦离开《人民文学》工作),他的文艺思想,实际上一度成为这个刊物的指导思想,《人民文学》是党所领导的一个全国主要的创作刊物,这个刊物上所表现的严重的修正主义思想,影响了全国各地的文艺刊物,影响了一个时期的文艺思想。因此他的错误思想对于党所造成的政治上的损害也就比较广泛和严重。[2]682

在时代特有的压力下,秦兆阳对上述指控只能接受,但从他的检讨中,分明可以看到他的另外一面。秦兆阳说:“我很早就想写这类揭露阴暗面的作品,却不敢写,也写不出来。”[2]691在自我批判中,秦兆阳无意流露出对现实的赤诚关注。

秦兆阳的整体“设想”受到质疑与批判,当时的批判角度,正好就是他的“革新”。张光年如此描述:“这个《改进计划要点》18条写于1956年秋天,正是他决心要以他所主张的‘现实主义’为宗旨,要把《人民文学》办成一个‘独特风格’的‘流派’的时候。秦兆阳本来要把他这18条在《人民文学》上公开出来,以表示他锐意‘革新’的雄图;由于作家协会领导同志的制止而没有实现。但是从后来一个时期的刊物的面貌看来,他还是一心要按照自己的主张做下去。只是碍于‘环境’(照他说来,是‘自愧没有改变环境的能力’),《人民文学》编辑部有些同志又不赞成,这个计划才没有全部实现。”[28]从事实看,秦兆阳雄心很大,确有把《人民文学》打造为“流派”的想法,而且付诸行动,尽管收效甚微。其他人的批判,则是无限上纲。李希凡在批评文章中,认为《现实主义——广阔的道路》“集中地尖锐地表现了近两年来修正主义思潮的最完整的纲领和路线”[29]。林默涵在《现实主义,还是修正主义?》中,认为秦兆阳的问题在于,“在反对教条主义的幌子下,攻击文学上的马克思主义的根本原则”,是“系统的修正主义文艺纲领”,“不仅是为了反对社会主义文学,而且是为了反对社会主义制度”[30]。而刘白羽发表的《秦兆阳的破产》[31],算是结论。

面对汹涌而来的批评,秦兆阳没有屈服,而是进行了“抗辩”。秦兆阳的“抗辩”,表现出一定的勇气,与其倡导的“干预生活”形成互文。

秦兆阳坚持自己理论,也体现在对王蒙小说的态度上。1957年2月8日,秦兆阳得知王蒙小说在《文艺学习》等刊物遭到批判,写信宽慰王蒙,告诉他“《人民文学》不准备发表批评文章”,并特意在“不准备”下加着重号,表明了态度。此外,还鼓励王蒙,“在目前的情况下,只有沉着地冷静地对待问题,从中吸取教训和积累经验。我过去有一篇作品也受过严重的批评,我懂得那种滋味,但我也从中得到益处,对我以后的创作有很大影响。我希望你,无论遇到什么样的情况,千万不要丧气,要振作起来从事新的创作”[22]445-446。

秦兆阳受到批评后,一直抗辩,不断申诉。主要有两点:一是《现实主义——广阔的道路》并非个人成果,而是经由周扬、刘白羽等同意,因此,责任不能由自己承担。二是对“双百”期间的“做法”表达了不满。秦兆阳1958年在谈到《现实主义——广阔的道路》的写作时,颇为愤慨:“关于这篇文章的经过情形大致如此。我搞不通的是,领导上一再说可以讨论,这当然是有道理的。本来么,什么不可以讨论呢?问题在于我是一再作为一个问题提出来征求领导意见,而且我是个刊物的负责人,就不光是个可不可以讨论的问题,而是‘作协’领导应如何对待这一问题。在这点上,我认为领导是有缺点的。”[32]可能自己感到态度激烈,这个说明秦兆阳当时并未发表。事后再看,能够体会到秦兆阳的不满。

1978年9月,秦兆阳致信胡耀邦,继续申诉个人问题。通过回顾《现实主义——广阔的道路》生产过程及主要内容,认为自己写的是“学术论文”,“一些批判者完全不顾这篇文章本身的事实,无中生有,无限上纲,甚至不惜把胡风集团的反动文艺思想加以歪曲,以便跟我的论文联系起来,说它是胡风的翻版,是反对马克思主义的世界观,是提倡暴露新社会的黑暗,是反社会主义性质的。从58年到66年‘文化大革命’开始以前的数年中,只要文艺界有什么思想斗争的风浪,只要这少数三两个同志认为需要,就从我这篇文章里任意抠出被歪曲的一些只言片语来作歪曲的解释,以配合他们的某种任务。如果把这些所谓的‘批判’文字都搜集起来,跟我的论文的原意加以对照,那实在是文艺界的一大奇观。”[33]当然,因历史语境不同,再加上书信性质,秦兆阳的“控诉”格外有力,完全颠覆了对自己的不实批判。到了环境更为宽松的时刻,他更为直接地抱怨说:“我确实是一个悲剧角色,勤勤恳恳地做编辑工作做了多少年,为了想改善文学创作的情况,为了配合双百方针,才写出那么一篇鬼文章。我要是不认真,不关心文学事业,即使关心也不那么厉害,怎么会写出那篇鬼文章呢?”[1]597秦兆阳内心很清楚,自己的诚意和理论来源都没问题,故而理直气壮。最终历史还秦兆阳一个公道,蒙冤多年,终于等到“平反”。

小结

“双百”期间,秦兆阳本身有“鸣放”意愿,再加上时代感召,应和个人性情,所以他主持的《人民文学》呈现出“异常”面貌,并产生全国性影响。尽管秦兆阳属于借势(不是“双百”,他也无从发挥),且对形势亦步亦趋(所有工作均得到批准),但客观上,却使文学呈现出“锐利”“清新”的审美风格。无论是1958年及其后批判,还是“平反”后的美化,都过于简化,并没有认真区分秦兆阳主观意愿、客观影响之间的关系。对于历史事件及人物,如果不能回到原发“历史语境”,并从人性细微处出发,就会出现“贴标签”式研究,以“事后诸葛亮”思维,作出傲慢而简单的结论,失去精准和幽微之美。