从“抽象”与“移情”角度看18 世纪中国建筑对西方的影响

——以邱园为例

2022-07-27诸翰飞香港大学建筑学院

文/诸翰飞 香港大学建筑学院

冯文心 华东建筑设计研究院

1 研究背景

这里要首先提到的是李格尔(Alois Riegl)的“艺术意志”,这是一个复杂的先验概念,其内在本质是一种潜在的内心需求,在艺术作品的形成过程中,“艺术意志”被转化为形式,李格尔的这个概念为艺术心理学开启了一个新的起点。作为先验概念,艺术意志确立了其在艺术中的本体地位,而其“内在性”的特点,则构建了人的主观心理与艺术品客观存在之间复杂的联系。进一步,“艺术意志”与艺术唯物论者所提倡的三要素“功利目的、原始材料和技巧”相结合起来,则可以在一定程度上进行我们通常称之为“风格化”的变形,最终形成艺术品。“人们往往从这样一种根深蒂固的朴素原则出发,即艺术意志,一种先于艺术作品而产生的目的意识的冲动,在任何时候都是与人们称之为风格化的一定程度上的变形相一致的,而且,只要去观赏造型艺术就能看到,这种变形合目的地接近了自然原型。”[1]

西方的文艺复兴以来的艺术传统是一直坚持将自然主义视作艺术的唯一目的。而作为自然主义背后的心理基础的“移情”,是存在于当时“古典主义”美学审美中的主流。但是之后的威廉·沃林格(Wilhelm Worringer)认为,艺术活动的本质是一种直觉(即“艺术意志”)创造的活动,而艺术意志并不是只有移情(或者细分为肯定性移情与否定性移情)。简单来说,移情心理是一种对外在世界的正向情感冲动,因此,与之相反的则是对外在世界的负向情感本能,这种本能遏制了我们对自然主义的推崇。在艺术上,则表现出对自然摹仿的背离,转而研究抽象性的艺术图案。因此,可以说这种移情的对立面正是抽象冲动。威廉·沃林格说,“作为这种对应要素,我们注意到了这样一种美学,这种美学并不是从人的移情冲动,而是从人的抽象冲动出发的。”[1]这种不同于“西方古典主义”的心理过程被描述为“抽象冲动”,它并非来源于理性思考与逻辑推断,而是一种“内在”的思想倾向,从事物不断变化的现象中提取出抽象的现实。“移情冲动是以人与外在世界的那种圆满的具有泛神论色彩的密切关联为条件的,而抽象冲动则是人由外在世界引起的巨大内心不安的产物。”[1]移情冲动与抽象冲动构成了艺术意志的不同方面,二者的抗衡构成了艺术的发展史。

抽象冲动的直接来源是对外在世界的恐惧,以及对解释世界的知识观的匮乏。因此我们可以认为在伊奥尼亚哲学兴起之前,占据思想主流的东方宗教是这种抽象冲动的产物,原始民族面对世界,不可解释的恐惧大于可解释可接受的欢喜,因此转求于内在追寻心灵的安定感。这种稳定在他们的自我表达中表现出一种对永恒的稳定性的追求,以求对抗他们多变而短暂的世界认知,埃及文明对几何形式的热爱,正表现了这种抽象冲动在艺术中的精神表现。这是一种早期的“原始人文化”,同样也是艺术的起源。而以伊奥尼亚哲学为代表的希腊理性主义的兴起,从泰勒斯开始,人类第一次拥有了完整的自然世界观,拥有了“知识”这一解释世界的武器,早期的“原始人”在这里成为了新的“古典人”,对世界的进一步认识与解释使得“古典人”对世界的态度从畏惧转为接受,因此,艺术中的自然主义开始萌芽,蓬勃发展。如果说“原始人文化”代表了人类适应外部世界的前几个阶段以及抽象文化的早期阶段,那么西方希腊时代与文艺复兴时期所代表的“古典人文化”代表了一种成熟的“移情”文化,以有机与自然主义为最高的审美价值;而另一种抽象文化,它比“原始人的文化”更为复杂,这就是“东方的文化”。成熟的东方文化则代表了人类的最为成熟的“抽象文化”阶段,相比较“原始人”,“东方人”并不是缺乏知识,而是弃绝了知识中机械主义的部分,表现出比“古典人”更复杂的精神世界,抽象冲动与移情冲动彼此融合。沃林格的“东方”定义是一个模糊的概念,虽然“中国形象”与“东方”概念有一定程度的融合,但是仍然不能将远东的文化现象简单地囊括在这种西方传统的“东方”定义之中。不过,在中国传统建筑上,确实一定程度上有着这种论述的“东方人文化”特征。接下来将从“抽象”与“移情”两方面来论述中国形象中的建筑艺术部分对西方的进一步影响。

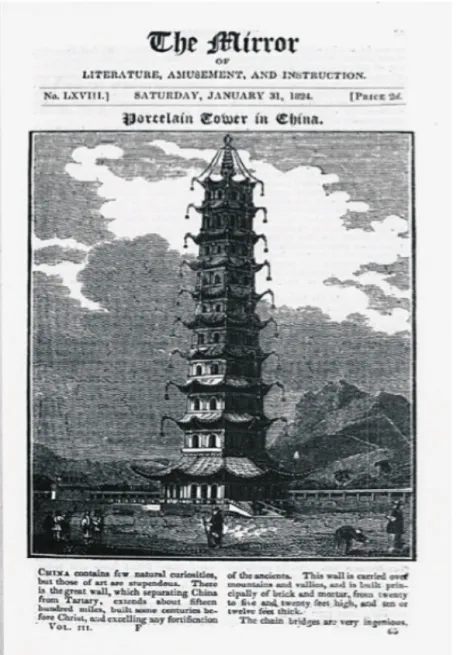

图1 基歇尔《中国图说》中的中国塔插图(图片来源:参考文献[7])

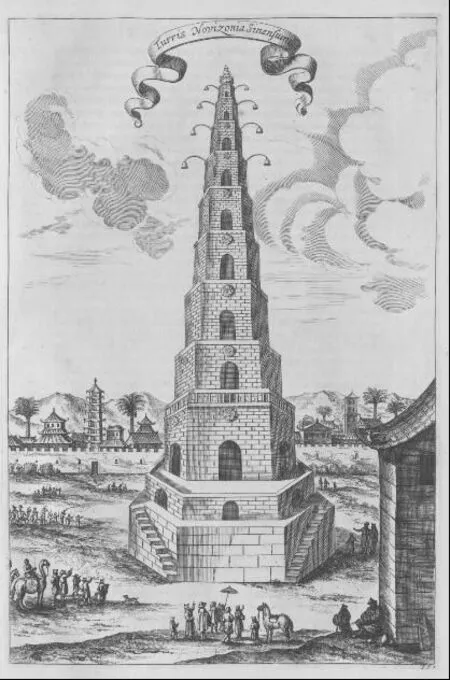

图2 英国伦敦的《文学、娱乐、教导之镜》杂志中的大报恩寺塔插图(图片来源:《文学、娱乐、教导之镜》杂志)

2 抽象

2.1 艺术思维的差异

伊塔洛·卡尔维诺(Italo Calvino)在《看不见的城市》中有这样一段话,深刻地体现了东西方艺术思维中的差别。“马可·波罗一块石头一块石头地描述一座桥。‘可是,支撑桥梁的石头是哪一块呢?’忽必烈汗问。‘整座桥梁不是由这块或者那块石头,’马可答道,‘而是由石块形成的桥拱支撑的。’忽必烈汗默默地沉思了一阵,然后又问:‘你为什么总跟我讲石头?对我来说只有桥拱最重要。’波罗回答:‘没有石头,就不会有桥拱了。’”[2]

事实上,身为东方帝国统治者的忽必烈所采用的思考是基于抽象的“艺术意志”,世界感觉的深度与理智把握的有机生成,在面对神秘性质时“存在本身”不值一提,这在艺术品的表现中就体现了对于“世界直觉”的一种无机的“桥”本身存在的追求。因为“桥”的内在本质是建立在某个纯几何的“合规律性”上的,明确了“桥”这个核心,我们就可以知道之后的所有组成部分都不会超越这种“桥”的“合规律性”所规定的范围,这种纯粹是他唯一追求的。这种强烈的直觉感带来的是抽象冲动;而西方的旅行者马可·波罗则习惯用混乱而多样的意象来描绘城市,而这个“城市”并不是真的代指“城市”,而是记忆或者想象的场所。他在“砖”的层面描述“桥”,就体现了从不同角度出发的不同于东方人崇拜的“艺术意志”,同时也是“世界直觉”的衰退,伴随着移情冲动的增强。这是一种“生成的”逻辑过程,本质是有机的,是一种将自然原型作为人类对有机物的感受所主导的形式意志的基础去使用。

2.2 塔

2.2.1 塔这一建筑类型的抽象性

17 世纪以后对西方产生过影响的建筑中最能代表这种抽象性的无疑是最具有东方特色的传统建筑形式“塔”。与基督教的教堂与伊斯兰教的清真寺一样,佛塔是佛教的一种独特建筑形式,但是与其论述它与教堂的相似性,不如讨论塔与金字塔的相似性。“古埃及人的建筑理想或许就在金字塔这个墓穴形状上得到最纯粹的实现。”[1]中国塔的起源就最好地证明了这种抽象冲动。塔起源于窣堵坡,这是一种古代佛教特有的建筑类型,主要用于供奉和安置佛祖及圣僧的遗骨。这是一种起源于宗教并与死亡相关联的建筑,从“三要素”中的“功利目的”来看塔的功能性与金字塔颇为相似。值得一提的是在中文中对金字塔的翻译也使用了“塔”这个词,或许就在暗示两者之间的相似性。这两种建筑中潜在的“抽象”相似性,当时一些敏感的西方人也有所认识,阿塔纳修斯·基歇尔(Athanasius Kircher)就认为中国的宝塔来源于埃及金字塔。我们通过比较他在《中国图说》的插图中的“塔”与埃及古代昭赛尔金字塔可以直观地看出两者的相似性。

与金字塔一样,宗教意义上的“塔”这一建筑物完全表现为一个指向抽象的艺术意志的产物。在心理起源上,它来自于人内心深处的宗教恐惧心理,这一种建筑的艺术本能是与仿造自然毫不相关的,在这个世界中选择了抽象性冲动作为唯一值得追求的。同时,这种艺术本能根据一种原始的神圣性选择这种几何作为表达。“用直觉的必然性从自身出发创造出了那种几何抽象,这种几何抽象是人类唯一可及的对从世界万物的偶然性和时间性中获得解放的完满表达。”[1]这一点从中国所有塔的形制都选择了规则严谨的几何平面之中得到体现。一般来说,塔的平面都是圆形、方形、六边形、八边形与十二边形。不仅如此,在塔的层数安排上也选择奇数来表达古代中国人的世界观。

表1 大报恩寺琉璃塔和邱园宝塔主要尺寸比较(表格来源:作者自绘)

图3 邱园平面图(图片来源:作者根据参考文献[8]改绘)

而从建筑的立体角度来看,塔这一种拉长体量利用宽度与高度的悬殊比例在三维空间中弱化了建筑本身的立体感,而将立体建筑转化成为立面建筑。对于观赏者来说,“塔”的特性在于任何角度都具有相似性,从而将建筑的立体特性压缩。这种艺术处理的原则是一种抽象性的表达。雕塑的基本原则,“只要雕塑造型首先是作为一个立体性的东西而产生作用,那么,它还处于造型的低级阶段,而当它作为一个平面产生作用时,即便它是立体的,它也获得了一种艺术形式。正是由于对我们立体印象的这种彻底的浮雕方式的实现,雕塑艺术的表现才真正地开始,而且,我们从雕塑作品中所获得的那种神秘的享受,唯一来自于这种对立体印象的浮雕方式的实现。”[3]这一段论述同样适用于塔这种建筑,我们通过消除建筑的某种立体特性,将“塔”的立体特性改造成了平面印象,即无论从哪个角度观察塔,得到的都是近乎于一致的平面印象。通过这种操作,人们将建筑的立体特性转化成为抽象的东西从而表达了艺术意志。

在这种抽象表现中的第三个特点则是对于原先功利目的的弱化。我们知道“塔”是作为一种存放佛祖与高僧的遗骨舍利的建筑,本质上依然是陵墓。但是在中国的许多“塔”建筑中,往往只将“塔”的基础几层修成存放舍利的空间,而将上面的多层建为实心建筑。这里的建筑已经将其本身的功利目的缩小了。而这种对空间上功利目的的弱化正反映了建筑中强烈的“世界直觉”,回应了艺术意志中的抽象冲动。

2.2.2 东西方塔比较研究——大报恩寺塔与邱园塔

金陵大报恩寺琉璃塔为南京明清时期的大内式、楼阁式塔。塔身为八角柱形,层数九层,高79.83 米,在古典时期一直是中国最高的建筑。得益于约翰·尼霍夫(Johan Nieuhof,1618—1672)其图文并茂的报告,西方人的由传教士引发的对中国建筑的模糊想象逐渐清晰起来,尼霍夫使团报告的荷文及拉丁文版于1665 年在欧洲广泛传播。南京报恩寺塔图像又被诸如《中国图志》(Arnoldus Montanus,Atlas Chinensis,1671)、《最近旅行记全集》(John Green,A New General Collection of Voyages and Travels,1745—1747)、《最近地理大系》(George Henry Millar,A New and Universal System of Geography,1782)诸多文集收录,英国报纸也对其作了专题报道,瓷塔从此声名远扬,成为欧洲人心目中当之无愧的中国建筑奇迹和都市象征。

对西方来说,这种建筑不仅满足了他们心目中对于“中国形象”的想象,更是满足了自从“多立克神庙”就已经消失的一种艺术的“抽象冲动”,而这种抽象冲动又与以“金字塔”为代表的“异域文化”相重合(这种异域文化相同的本质还是其内部的艺术意志),所以不可避免地对当时的西方产生了巨大的吸引力。最负盛名的模仿作品莫过于钱伯斯爵士的邱园宝塔。邱园宝塔位于邱园中的西南处,也为八角柱形塔身,层数为偶数十层,高49.68 米。钱伯斯爵士曾经在中国广州停留考察过两年,在他出版的《中国建筑、家具、服饰、器械及日用品的设计》中有他对中国塔的研究图纸。但是这座塔的比例偏于纤细,不同于邱园塔,可以看出邱园塔更加类似于大报恩寺塔。英国学者孔佩特也强调:“比起钱伯斯在广东看到并记录于其《中国建筑的设计》一书中的宝塔,或者其他英国文献中所描绘的任何一座宝塔,丘园大塔与南京瓷塔更为近似。”[4]

但是需要理解的是,此时所涉及的“宝塔”并不是如同东方那样纯粹的“抽象冲动”的产物,此时的钱伯斯只能模模糊糊地感觉出这种东方建筑形式的内部含义,但是在当时那种“古典主义”的“移情审美”的主流影响之下,这座东方宝塔的“抽象冲动”的特质被“移情”所影响。首先是大报恩寺塔完全表现为一个抽象艺术意志的产物,它的建筑内在构造是建立在宗教的精神内核上的,所以建筑形式无法超越这种“合规律性”所规定的范围,使这个建筑保有着雄伟壮丽的外观与敦实的形体,同时严格遵守着层数与平面的限定,例如层数九这一奇数,是对中国古人“阴阳”世界观的反映。而钱伯斯的宝塔则很明显受到当时的西方审美影响,旨在营造一种“画境”氛围,这种建筑形式所内含的“抽象”色彩已经被削弱了,取而代之的是更倾向自然主义的“移情”心理特征。这一点表现在对宝塔层数的选择上,邱园塔是十层,因此已经失去了其本身的象征意义。在建筑的比例上也与大报恩寺塔有所不同,表现得更为纤细精致。琉璃塔其他每层的高度与外直径之比的平均数0.519 大于邱园宝塔每层的高度与外直径之比的平均数0.410(前七层)。同样的证据还有钱伯斯之后所作的插画,不同于大报恩寺四周的方形配殿、回廊所表现出的宗教神圣感,邱园宝塔所在的园林是一种纯粹的诗意“移情”体验。

3 移情

3.1 概述

虽然邱园宝塔是一座非常精美的建筑,但是这种来源于“抽象冲动”的艺术意志毕竟本质与当时西方的“移情”的艺术意志相互冲突。所以西方人对待邱园宝塔的态度更加像是一种对待精致的异域文化的展览品,而很难将它作为自己的实际生活所需要的建筑类型。这时,我们前文所论述的,构成了“中国形象”一个重要因素:“住宅与花园”展现了它深刻契合西方古典时期流行的自然主义“移情”的艺术意志,并且发挥了巨大的影响。“移情”则具有与“抽象”相反倾向,即人的意志从外部投射到自然之中,并且我们天生具有一种认识和理解它的能力。这种态度导致了一种“自然主义”的艺术——一种自然诸形式的隐喻性的表象。

3.2 中国传统“自然”园林艺术理论与移情

威廉·坦普尔(William Temple)毫无疑问是引进中国“园林艺术”的第一人,他指出中国园林中有一种令人震惊、引人注目的美,这种美来自没有规则、比例与秩序,并且使用了一个影响深远的词语“Sharawadgi”,含义为“不规则之美”,代表着一种以东方非对称性园林布置的美学观点。

钱伯斯提出了园林艺术应源于自然、高于自然的思想,并在自然与艺术的融合方面进行了大胆的尝试,促进了自然式园林运动的发展。钱伯斯《中国式建筑设计》(Designs of Chinese Buildings)的最后一章中,他赞赏在“Sharawadgi”传统下的中国园林的“美丽的不规则性”和“景观的多样性”,并将“令人愉悦、恐惧和疑感”作为美学类别加以介绍。这种美学观念随后进入园林领域,认为园林应当按自然风格予以设计,反对过重的人工痕迹,并以“如画性”(Picturesque)作为概括。钱伯斯认为,一个景观园艺师实际上应该是一位诗人,“花园中的景色应该同一般的自然景色有所区别,就像英雄史诗之于叙述性的散文之间的区别一样。”[5]

汉诺-沃尔特·克鲁夫特(Hanno-Walter Kruft)评价钱伯斯,“通过提到他曾与中国人所进行的交谈,并且使用他那个年代的美学标准,他发展出了一套中国园林的理论,他归纳为对于‘自然界中不规则美’的模仿,这一点恰恰支持了与他同时代的一些人所坚持的‘疏落有致’的概念。通过总结出中国园林建筑中‘步移景异’的基本原理,并且,通过鼓励激发人们的‘喜悦’‘恐惧’和‘兴奋’以及通过对于如画一般废墟景观的探究,他显示出与政治家兼作家埃德蒙·博克(Edmund Burke)在思想上有共同之处。”[6]这是一段很有价值的讨论,这里面的将“喜悦”“恐惧”与“兴奋”三种心理情绪进行讨论,就暗示了其中存在着的两种艺术意志的心理——“移情”与“抽象”,之前我们已经讨论过这两者的区别,在这里需要注意的是西方“古典式造园”背后的“古典主义式的移情”与中国“如画式造园”所代表的“自然主义式移情”的区别。这两者之间的区别并不在于古典主义是反自然主义的,古典主义的艺术意志本质上也是移情的。其区别在于,西方“古典式造园”本质上是“古典人”的造园活动,而“古典人”的突出特质是其对知识的崇拜,“古典人”拥有一种知识可以完全解释世界的自信,因此表现在造园中就是其机械主义的特点,遵循秩序,以达到某种超自然的,类似柏拉图哲学的“型”为至高标准;而“东方人”对待知识的态度是部分弃绝的,表现在造园中则不是对景观秩序性的安排,而是力求达到彻底与外部世界合而为一的精神需求,在这一造园过程中,支撑其精神特质的正是对人类机械主义知识的舍弃,以求完全贴合自然。因此,我们可以说,“古典人”和“东方人”对待知识的态度决定了其在“移情”式造园上的本质差异。

因此,在造园的态度上,中国人是远比西方人要接近“有机”的自然状态的。沃林格对古典主义的代表希腊古典装饰艺术背后的“移情”艺术意志作了相当详细的说明。“希腊古典装饰艺术较之于埃及装饰艺术,在几何的合规律性这一点上,展现出了一种有机的合规律性,它的最典型的美就是动中之静,就是生命的韵律或有韵律的生命,我们所有欢快的活力感都来自这种美。……可见,希腊的波纹线或许就是合规则和合规律的,而且在这一点上,它始终源于抽象的需要。然而,只要这种合规律性在与埃及几何的合规律性的对立中,是一种有机的合规律性(立普斯称之为一种机械的合规律性),那么,这种合规律性按照它的整个本质首先所唤起的,就是我们的移情本能。”[1]可以看出的是无论是作为“古典主义”最高水平代表的希腊艺术,还是文艺复兴以后兴起的规则造园艺术,本质上都是从“几何的合规律性”向“有机的合规律性”靠拢,所以才可以解释,为什么装饰艺术从热衷几何与平面的“埃及风格”进入到了偏爱植物与曲线装饰的“希腊风格”,而东方园林的引入则从本质上顺应了这一种艺术思维的进步,而这也是东方园林风格能够流行开来的根本原因。在这里,建筑艺术的“内在构造”,已经不再如同古典时期一样建立在几何或者平面的合规律性上,也就是说这种抽象冲动代表的艺术意志在进一步的“移情”审美中已经失去了其原本的位置,此时的艺术心理是一种“使其自身法则隶属于某个充满对有机特性感受的艺术意志”。原本规则式造园中的“材料法则”与“几何法则”,在新兴的“自然主义”中渐渐失去了地位,我们可以说,中国式造园艺术的内在价值最重要的就是其“有机的合规律性”,它所致力于的是人与自然的有机和谐,从而,原始的“抽象”的世界直觉衰退,我们满足于对世界外表——自然的认识与再创造,面对世界的恐惧消退、信赖感增强之时,园林艺术也被赋予了更多的生气与活力,移情冲动明显地加强。

“中国园林”所代表的“自然主义式移情”发挥了其巨大的影响力,中国建筑从原先的作为配景装饰开始有机融合于不规则的园林布局之中。于是整个园林被视为世界的缩影,游园需要受众展开想象,受中国园林启示而提出的想象性愉悦概念成为彼时自然风格园林设计的必备要素之一。钱伯斯在邱园陆续设计了26 座风格各异的建筑物,包括土耳其清真寺、哥特式教堂、希腊神庙、罗马废墟以及岩洞等。中式建筑则有称为“孔子之家”(House of Confucius)的中式阁楼和中式宝塔(Great Pagoda),使这座占地仅3.6 公顷的小园子充满了人工景点,力图在其中达到一种和谐的“移情”审美。

这种基于“抽象”与“移情”的进一步影响在于西方对“中国文化”的兴趣的兴起,这种兴趣补足了“西方”对“中国形象”乌托邦式的想象。这种思想在18 世纪中叶伏尔泰的书中就有所叙述,他所秉持的依然是莱布尼兹的思想,并且将历史主义与异国情调相结合分析。但同时,异国情调的兴起也成为了西方建筑中浪漫主义的一个渊源;航海技术的领先,钱伯斯的东方园林,以及中世纪传奇小说的再度流行,使得18 世纪末19 世纪初的英国东方园林与哥特式郊区别墅成为主流,成为浪漫主义的发源之地。

结语

钱伯斯是西方18 世纪重要的建筑师,在他身上体现了中国建筑对西方的巨大影响,这种影响表现出一种矛盾与统一共存的特点。经过分析,我们认识到其中矛盾的部分在于“塔”这种类型的中国式建筑,其背后“抽象”的“艺术意志”与当时主流的“移情”的艺术心理的不同,而统一的部分则在于西方“古典式移情”与东方“自然式移情”的内在联系。“塔”这种建筑类型是一种带着“原始恐惧”的具体艺术形式,注定会成为西方人眼中的奇观。中国园林艺术背后的艺术心理是“移情”,与当时西方盛行的古典艺术心理相对应。因此,这种符合当时美学的建筑原则具有推动作用。我们不能仅仅因为中国园林和西方古典园林的形式不同,就简单地将中国园林对西方的影响归因于完全不同的“异国文化”影响。不同于精神核心的艺术形式注定只能成为转瞬即逝的精美展品,而它们内在属性的结合才是这种影响的真正原因。同样,中国建筑基于“移情”的各种特征,如自由平面和流动空间,除了“虚实交互”“空间序列”“变换场景”和“动静态对比”等空间处理技术外,它们都与后现代主义建筑有着各种隐藏的联系,甚至在今天仍然可以使用。这正是由于它背后的艺术心理冲动与西方艺术中的“移情”冲动是一致的。