经常旅游的人更有创造力吗?

——旅游频率、旅游目标定向与工作创造力

2022-07-27唐彬礼粟路军

唐彬礼,粟路军

(中南大学商学院,湖南长沙 410083)

引言

新冠疫情暴发给人们外出旅游带来了巨大阻碍,但旅游活动对人们依然具有很强的吸引力。据文化和旅游部披露,在2021 年“五一”小长假,全国国内出游人次达2.3亿,同比增长119.7%,按可比口径恢复至疫情前同期的103.2%。随着旅游业向新格局、高质量不断发展,旅游已经成为一种普遍生活方式,旅游活动对旅游者的影响引起了学术界的关注。总体来看,当前研究主要聚焦旅游过程中旅游体验对旅游者认知、情感和行为的即时影响,其所关注的现象尚局限于旅游世界之中,忽视了旅游活动对旅游者日常生活世界的远端影响,这就客观上造成了该研究领域对旅游世界和生活世界之间的联系缺乏深入探讨。忽视旅游世界与生活世界之间的关联,只关注旅游活动对旅游者在旅游世界的即时影响无疑是片面的,因为从生命旅程的时间轴来看,旅游活动只是人们生命历程中的短暂片段,旅游世界和生活世界是密不可分、紧密联系在一起的。因此,旅游世界必然会影响生活世界,将旅游世界和生活世界联系起来,探索旅游活动对旅游者日常生活的远端影响,将有利于深化认识旅游的积极现实功能以及旅游对社会发展的意义。

工作是人们日常生活世界的重要内容,因而探讨旅游对工作的影响可能是将旅游世界与日常生活世界联系起来的有效途径。旅游是一种休闲活动,从探讨休闲活动与日常工作关系的文献来看,旅游对工作可能具有消极的影响。这是因为休闲活动和日常工作均需要花费人们的时间和精力,而时间和精力又是有限的,因而休闲活动会与日常工作产生冲突,而这种冲突会进一步对日常工作产生负面作用。因此,从休闲-工作冲突的视角来看,旅游活动可能也会与日常工作产生冲突,进而对旅游者的日常工作产生负面作用。但是,也有研究者认为,旅游活动能够开阔眼界、缓解工作压力,有助于工作创造力的提升,因而提出旅游对工作可能具有积极影响。然而此类研究不仅数量较少,且对旅游活动作用于日常工作的理论逻辑、作用路径、影响边界等基础问题还没有清晰的认识。因此,旅游活动对日常工作的影响究竟如何?是消极的,还是积极,抑或兼而有之?有待开展相应的理论建构和实证检验。

从建构-发展理论来看,旅游过程能够开阔视野、增长见闻,也有机会学习新的知识、增进生活技能,甚至结交各类的朋友,丰富日常生活的人际关系网络。因而随着旅游频率的增加,人的认知、情感能力及自我意识能够得到提升,旅游给人们带来的好处也会越多,从而旅游过程也是一个自我发展过程。有研究指出,旅游带来的自我发展可以提升个体的工作绩效,这说明旅游者自我发展的后效可以溢出到工作领域,但旅游频率的提升能否引起旅游者自我发展水平显著提升并进一步对工作创造力产生积极作用,尚待进一步厘清。同时,从目标定向理论来看,人们外出旅游可能具有不同的目标定向,如有的人可能把旅游当作一种学习的机会和对象(学习定向),希望通过旅游提升自己的技能和能力,有的人则把旅游当作一种绩效目标(绩效定向),希望通过旅游来展示自己的能力。已有研究表明,目标定向的差异会导致人们对目标任务的关注点不同,进而对人们的认知、行为及创造力产生不同的影响。但是,在旅游情境中,旅游者目标定向的差异会不会进一步影响旅游者的自我发展水平及其工作创造力,还是一个尚未深入探讨的命题。

为弥补上述研究不足,本研究以孵化效应、构建-发展理论、目标定向理论等作为理论基础,提出旅游-工作共融的理论观点,即从生命旅程时间轴视角将旅游世界与生活世界联系起来,探讨旅游世界对工作世界的溢出效应。考虑到旅游频率是旅游活动中最简单、最直观的旅游属性特征,本研究将聚焦旅游频率对工作创造力的积极影响,厘清旅游者自我发展在旅游频率和工作创造力之间的中介作用,并探析不同旅游目标定向对旅游频率后效的调节过程。

1 文献回顾与研究假设

1.1 孵化效应与无意识思维理论

在日常生活中,人们常常会遇到一些花费很多精力却依旧找不到解决办法的难题,于是干脆把这些难题搁置一边,不再去想它。当把这些难题搁置一段时间后,问题的答案往往就会自动出现在人们的脑海里。在学术研究中,这种现象被称为孵化效应,它被定义为,将问题搁置一段时间后再解决比持续关注问题能够产生更好的解决方案。

为了给这种有趣的现象提供一种有力的理论解释,Dijksterhuis 和Nordgren 将人的思维模式区分为:有意识思维和无意识思维,并由此开创了无意识思维理论。在该理论框架中,有意识思维被定义为当有意识注意力聚焦在物体或任务时,与物体或任务相关的认知或情感思维过程,而无意识思维指的是在有意识注意力被引导到其他地方时发生的与物体或任务相关的认知或情感思维过程。当人们面临难题时,“有意识的思维牢牢地待在探照灯下,而无意识的思维则冒险到思维黑暗和布满灰尘的角落和缝隙中去”,因而无意识思维更可能创造性地解决问题。当个体不再有意识地从事任务,但仍在无意识地处理可能导致新想法组合的信息时,孵化过程便发生了,这一过程有可能产生真正具有创造性和独特的思想。

当人们外出旅游时,工作中需要解决的问题和遇到的难题都可以暂时放到一边,聚焦工作的有意识注意力会随着旅游活动的开展而逐渐转移到旅游相关事物上去,从无意识思维理论的视角来看,这可能成为一种产生创造力的孵化过程。由此,将无意识思维理论视角下的孵化效应引入旅游情境中,构建旅游频率作用于工作创造力的底层理论逻辑应当是一种有益的尝试。

1.2 工作创造力

工作创造力是指有利于解决工作问题的新颖而有用的想法、见解或解决方案。创造力是工作绩效的一个关键指标,企业的成功在很大程度上取决于员工的工作创造力,因为工作创造力能够帮助员工应对和适应环境变化、解决非常规问题,并提出创新理念来开发新产品,因此探索工作创造力的影响因素及形成机制是非常重要的学术话题。从现有研究来看,工作创造力的影响因素主要可以从个体相关因素及其所处环境两个视角来甄别,个体相关因素包括人格特质及人的认知和情感,如主动型人格、道德所有权和积极情感等,环境因素则与组织属性及组织行为相关,如组织文化、奖励类型和管理导向等。

现有研究对工作创造力影响因素的探讨大都集中在与工作直接相关的因素上,而忽视了那些看起来和工作不相关的因素。但也有少数学者指出,那些看起来与工作不相干的因素也可能有助于工作创造力,如Kühnel等观察到在工作中使用社交媒体沟通一些与工作无关的事情是一种非常常见的现象,因而他们探索了非工作社交媒体使用与工作创造力之间的关系。De Bloom 等则将工作创造力和旅游活动联系起来,探索了旅游对工作创造力的积极影响,尽管该研究没有能够很好地阐明旅游与工作创造力之间的理论逻辑,但无疑为工作创造力形成机制的研究开拓了面向旅游情境的研究空间。

1.3 旅游频率与工作创造力

旅游频率一般被定义为某一时间段内出游的次数,以往研究认为旅游频率是个体参与旅游活动的核心属性,是预测旅游需求的重要指标,研究者一般通过个体一年之中的旅游次数来衡量旅游频率。由于人们在某一时间段内参与旅游的次数不尽相同,旅游频率因此存在高水平和低水平的差异,不少研究者认为每年外出3 次以上可以看作较高的旅游频率,Littrell 等则认为对老年旅游者来说,每年外出旅游4.8 次以上才具有较高的旅游频率。由于本文关注的是在职工作的人群,因而将每年外出旅游小于或等于3 次定义为较低的旅游频率,大于3次则定义为较高的旅游频率。

对旅游者来说,每一次外出旅游都是一个把手头工作暂时搁置的过程。从无意识思维理论的视角来看,当人们搁置手头工作外出旅游的时候,他们聚焦工作问题的有意识注意力也会随着旅游活动的开展而逐步转移到旅游事务中去,对工作问题的思考则由有意识思维模式切换到无意识思维模式,这种无意识的思维模式相对于有意识思维模式更具发散性,而旅游中不断变化的时空条件,多元的环境、文化和不同背景的人群发散性思维提供了更多发散元素,因而更有益于孵化出创造性思路、洞见和解决方案,从而创造性地解决工作问题。因此,每一次外出旅游对旅游者来说可能都是一个培育工作创造力的孵化过程,随着旅游频率的提升,工作创造力被孵化的程度相应加深,因而可能促成更高水平的工作创造力。由此,提出假设如下:

H1:旅游频率较高(vs.较低)的旅游者其工作创造力水平较高

1.4 旅游频率与旅游者自我发展

社会学、心理学的研究者对自我发展进行了深入的探讨,两种学科取向对自我发展内涵和外延的理解存在较大差异,本文采用Kegan社会学取向的自我发展观点。Kegan 的建构-发展理论有机融合了建构主义和发展主义,该理论提出,在人的成长过程中,随着时间的推移,环境文化的介入和个体认知水平的提升不仅会导致人们所掌握的信息、知识和技能增加,也会导致人们掌握信息、知识和技能的方式发生改变,从而实现个体意义建构系统的迭代和发展。该理论指出,自我发展是指个体认知情感水平、自身能力及重要技能逐步提升,不断告别旧意义,寻找新意义,进而生活得更好的一种自我改变。自我发展的概念与旅游情境中旅游者所感受到的各种改变是十分契合的,鉴于此,本文以Chen等的一系列研究为基础,将旅游者自我发展定义为旅游者在旅游期间和之后所感知到的一系列认知、情感及行为能力的变化。

旅游者在旅游过程中需要不断与非惯常环境进行交互,体验不同的文化,与各种不同背景的人打交道,同时也需要处理一系列耗费时间、精力和体力的相关事物。面临这些情境可能会导致旅游者的知识、技能和能力不断增长,因而不少研究者认为,旅游是一种自我探索和自我发展的手段,参加旅游活动能够促进旅游者自我发展。同时,每一次外出旅游,个体的自身状态及旅游相关的时空条件都可能发生变化,旅游者面临的出游相关事物也会有所不同,这就可能导致旅游者需要学习不同的知识、进行不同的决策、发展不同的社会关系,因而随着出游次数的增加,旅游者掌握的知识、技能的方法也可能发生系统性改变,有利于旅游者自我发展。Scarinci 和Pearce 的研究也表明,随着旅游频率的提升,个体学习一般技能的能力显著提高,因此,本文推断,旅游者的自身的能力和技能可能随着旅游频率的增加而得到不断的强化和发展,其假设如下:

H2:旅游频率较高(vs.较低)的旅游者其自我发展水平较高

1.5 旅游者自我发展的中介作用

从建构-发展理论的视角来看,旅游者通过旅游提升自我发展水平后,不但信息、知识、技能和能力得到累积和提升,其思维能力及建构生活意义的方式也会得到进化和发展,因而旅游者自我发展可能促使旅游者产生持续的积极变化。不少研究证实了旅游者自我发展的积极后效,如Chen等通过对背包旅游者的长期深入研究发现,旅游者自我发展能够激发一般自我效能感,并进一步提升旅游者自尊;Coghlan 和Weiler 指出,在公益旅游过程中旅游者不断吸收新的知识并将其内化,进而导致自我反思,并可能重新定义自己的人生,实现自我身份转化,Magrizos等的研究也论证了类似的观点,即公益旅游能够促进自我发展,并进一步影响自我转化。

除了上述从认知情感层面来甄别旅游者自我发展积极后效的研究外,也有研究者探讨了旅游者自我发展对个体行为的影响,如Minnaert认为,旅游是非计划学习的重要组成部分,是一种重要的教育手段,人们的知识、技能都有可能在旅游活动中得到发展,随着旅游次数的增加,通过旅游获得的自我发展将逐渐改变人们的行为方式,Miyakawa等则进一步验证了旅游频率可以通过提升一般技能进而改进人们的工作方法和工作绩效。鉴于此,本文认为,随着旅游频率的提升,旅游者通过旅游掌握的信息、知识、技能会得到累积和强化,其思维方式及建构意义的系统也会得到进化和发展,即个体发展水平得到提升。这种个人发展水平的提升可能为旅游者返回工作后创造性地解决工作问题准备了条件,因为从创造力要素理论来看,知识、技能和不一样的思维方式对创造力的形成至关重要。由此,本文提出如下假设:

H3:旅游者自我发展在旅游频率和工作创造力之间起中介作用

1.6 旅游目标定向的调节作用

目标定向是一种自我调节的动机取向,它可以被定义为个体在接近、解释和回应成就情境时对其注意力和努力的调节。个体在成就情境中倾向追求两种不同的目标,即学习目标定向(学习定向)或者绩效目标定向(绩效定向)。目标定向理论指出,具有学习定向的人相信个体能力是可塑、可增长和可控制的,他们把能力提升作为成就追求,因而他们在目标任务中将自己的注意力和努力聚焦于巩固和发展自身能力上。对于个体来说,学习定向意味着用一种渐进式的方法实现目标,即使用深度处理策略来增加信息、知识、技能的深度和广度,以不断提升自身能力。具有绩效定向的个体则认为,能力是一种稳定且不可控的固定实体,他们把能力展示作为成就追求,绩效导向的人倾向以绩效的形式展示自己的能力,在绩效上超越其他人。已有研究表明,具有不同目标定向的个体会将自己的注意力和努力投入不同的成就追求之中,因而目标定向能够系统性地改变个体的认知、情感及行为模式。

在旅游情境中,具有学习定向的旅游者可能会把旅游当作一种增进自身能力的学习机会(学习定向),因而在旅游过程中会把自己的时间和注意力都集中到对旅游相关事务的把握和理解上,把旅游目的地的人文风物、旅游途中的新鲜事物及遭遇到的各种问题都当成增进自身能力的来源,具有学习定向的人也更有可能参与那些具有挑战性的旅游活动;而具有绩效定向的旅游者会把旅游当作一种展示自身能力的机会,他们可能会把时间和注意力放到那些便于向他人展示的旅游活动上以体现自身的能力,且由于他们认为自身能力是相对稳定的,一般会回避那些具有挑战性的旅游活动。由此可以推断,随着旅游次数的增加,具有学习定向的旅游者所掌握的信息、知识、技能必然会不断地积累,自我发展水平稳步提升;但对于具有绩效定向的旅游者,由于他们没有把时间和精力投入可以提升自身能力的旅游事务上,因而即便经常外出旅游,其个人发展水平也可能不会有显著的变化。提出相关假设如下:

H4:旅游目标定向在旅游频率和旅游者自我发展之间起调节作用

H4a:对具有学习定向的旅游者而言,较高(vs.较低)旅游频率产生的自我发展水平显著较高

H4b:对具有绩效定向的旅游者而言,不同旅游频率不能引起自我发展水平的显著差异

已有研究指出,非工作期间将注意力从工作任务上强烈转移能够促进孵化效应,但一般转移对孵化效应的影响则很小。对于旅游者来说,外出旅游也是一种将时间和精力从惯常环境转移到旅游世界的过程,其聚焦工作问题上的注意力也将会随着旅游活动的开展而转移到旅游事务上去。但从目标定向理论来看,具有不同目标定向的旅游者其注意力转移的程度可能不同,因而可能导致不同的孵化效果,即在不同的目标定向下,旅游频率对工作创造力的影响不同。

具体来看,具有学习定向的旅游者在旅游前、中、后各个阶段都会投入更多的精力,使用一种深度处理策略来对待旅游活动,因而对于学习定向的旅游者来说,其聚焦工作的注意力在旅游期间可能以更加强烈彻底的方式转移到了旅游中;而绩效定向旅游者的注意力则相对来说没有转移得那么强烈,因为他们更加关注向惯常环境中的受众展示自己的旅游绩效。鉴于此,对于学习定向的旅游者来说,其旅游经历对工作创造力的孵化效果可能更好,因为每一次旅游他们都进行了一次工作注意力的强烈转移;而对于绩效定向旅游者来说,其工作注意力并没有完全转移到旅游中,旅游频率对其工作创造力的孵化效果可能相对较弱。由此,本文提出如下假设:

H5:旅游目标定向在旅游频率和工作创造力之间起调节作用

H5a:对学习定向的旅游者而言,较高(vs. 较低)旅游频率产生的工作创造力显著较高

H5b:对绩效定向的旅游者而言,不同旅游频率不能引起工作创造力的显著差异

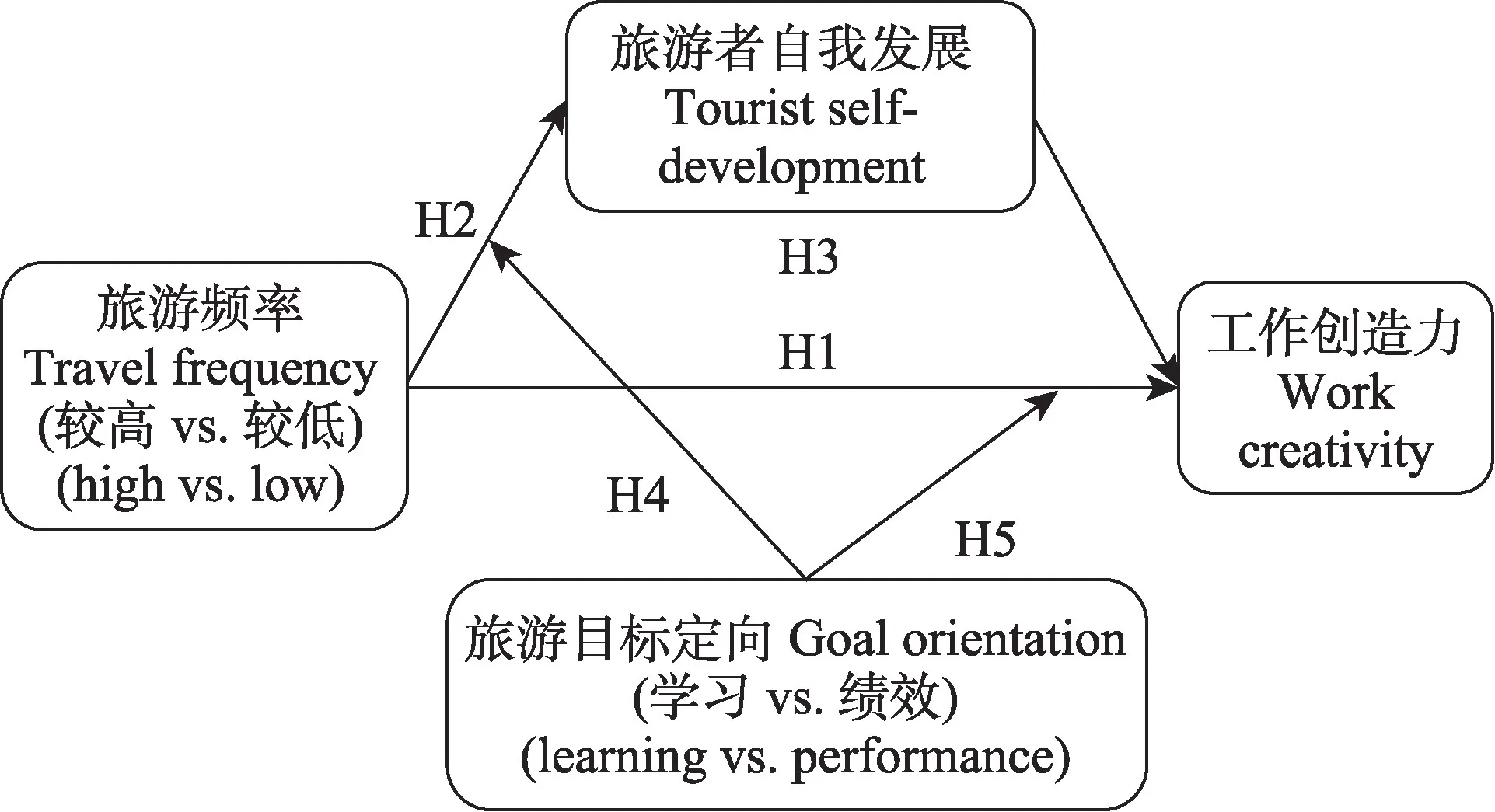

综合以上理论假设,整理本文的理论模型如图1所示。为科学验证上述假设,本文采用了包含1项问卷调查和两个情景实验的多方法研究设计。相对于采用单一方法的研究,使用多方法的研究能够提供更加科学严谨的结论。同时,相对于问卷调查,实验法可以通过更好地控制潜在干扰变量来提高内部效度,因此被认为是问卷调查法的有效补充。

图1 本研究的理论模型Fig.1 Theoretical model of this study

2 研究一

2.1 研究方法

2.1.1 变量测量

旅游频率通过询问参与者1年之内外出旅游的次数来测量。但本次研究正处于疫情防控期间,人们外出旅游的次数可能受到疫情影响,在此情况下,旅游频率对工作创造力的影响是否依然显著成为一个必须考虑的问题?为了消除这种疑虑,本文使用两个题项来测量旅游频率,一个是针对疫情防控期间,即近1年来的旅游次数,一个则要求参与者回忆工作后的年平均旅游次数。两个题项的具体表述为“近1 年来,您外出旅游了多少次?”“自参加工作以来,平均而言,您每年外出旅游了多少次?”,两个题项均要求参与者填写具体的阿拉伯数字。旅游者自我发展的量表根据以往研究及本文研究情境改编,共包括7 个题项,其具体表述为,通过外出旅游我“更加了解了自己的能力”“获得了成就感”“自信心提高了”“技能和能力提升了”“天赋得到了运用”“情绪得到了很好的调节”“对世界的看法发生了改变”。工作创造力特指工作情境中和工作问题相关的创造力,故其测量侧重于有效解决工作问题的新思路、新方法和新方案。本文采用George和Zhou开发的工作创造力量表,该量表在以往的研究中被证明具有较好的信度和效度,本文根据研究需要对该量表做了适当改良。改良后的量表共包括5个题项,其具体表述为,在工作中“我能够提出实用的新想法来提高工作效率”“我能提出创造性的问题解决方案”“我是一个充满创意的人”“我会搜索新的技术、流程和创意”“我会为实施新想法制定适当的计划和时间表”。旅游者自我发展及工作创造力的题项均使用Likert 7 点量表进行打分(1=非常不同意,7=非常同意)。

2.1.2 调查样本及流程

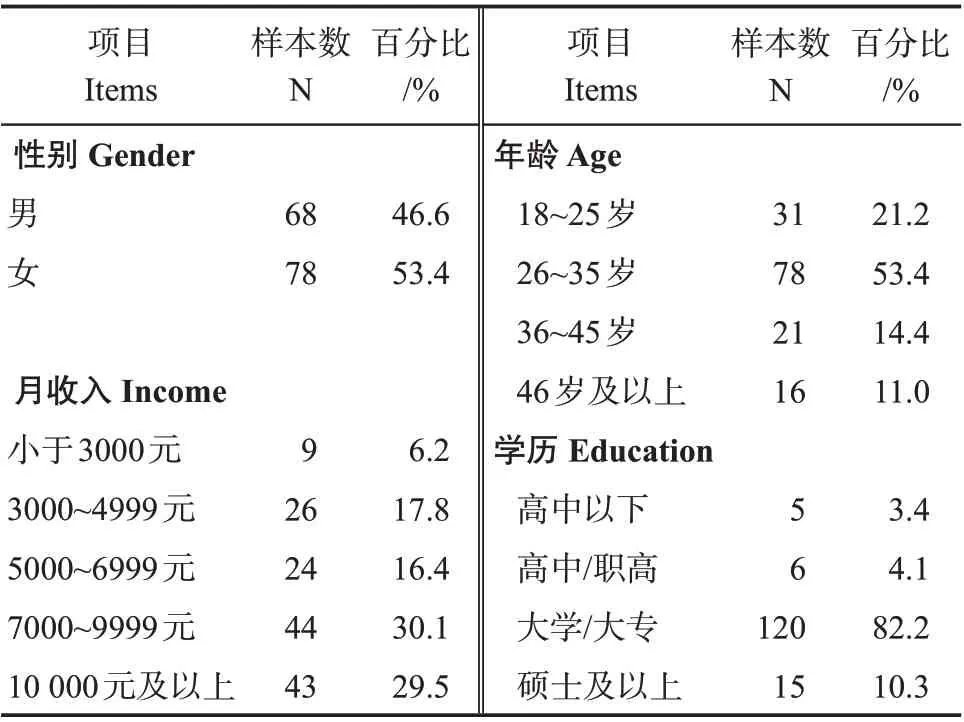

参与者是通过中国成年人在线调研平台Credamo 招募的,调查的时间为2021 年8 月。由于本文聚焦旅游频率对工作创造力的影响,研究对象为具有工作经验的在职人员,因而本文通过使用问卷的作答限定功能对参与者进行了筛选,只有在职工作人员可以填写本问卷。进入问卷后,参与者首先被要求回忆他们的旅游经历,并回答关于旅游频率的问题。然后,他们完成了旅游者自我发展量表和工作创造力量表,并提供了人口统计信息。本次调查共收集160份问卷,整理问卷数据后,未发现异常数据,故160份问卷数据全部纳入后续分析。

2.2 研究结果

2.2.1 描述性统计

在所有参与者中,男性占45%,女性占55%(详细的参与者人口学特征见表1)。从近1年外出旅游的次数来看,参与者报告的旅游频率从0 次到7 次不等(Mean=2.14;Median=2)。以中位数2 为界区分旅游频率高低水平,有111人在近1年内的旅游次数为0~2次(其中55人出游1次,该组占比最高),属于较低频率,有49人大于两次(其中20人出游3次,该组占比最高),属于较高频率;从工作后的年平均外出旅游次数来看,参与者报告的旅游频率从1次到10 次不等(Mean=3.28;Median=3)。以中位数3 次为界区分旅游频率高低水平,有63 人参加工作后的年平均旅游次数为1~3次(其中47人出游2次,该组占比最高),属于较低频率,有97 人大于3 次(其中22 人出游5 次,该组占比最高),属于较高频率。这些发现与已有研究中关于年均旅游频率一般在3 次左右的研究结论基本吻合,符合本文对较高旅游频率与较低旅游频率的定义,为研究二和研究三中旅游频率的情境设计提供了具体现实依据。

表1 参与者人口统计信息Tab.1 Profile of participants

2.2.2 信度检验

为了验证量表的内部一致性,本文对旅游者自我发展量表和工作创造力量表进行了信度分析。两个量表的Cronbach’s分别为0.784 和0.777,均大于0.7,表明量表具有较好的内部一致性。

2.2.3 假设检验

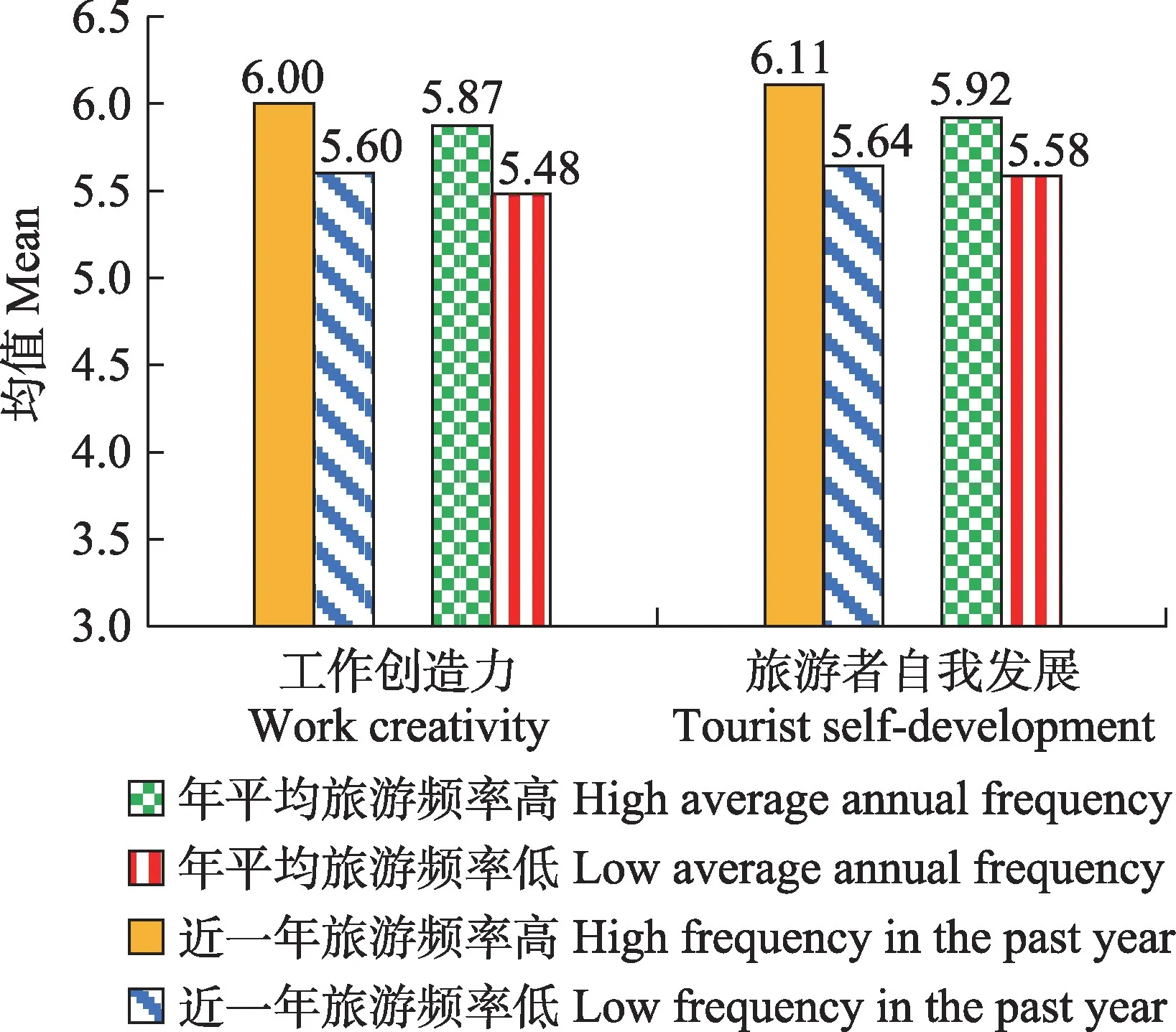

首先采用G*Power 3.1计算样本量的power值,选择单因素方差分析,当组数为2,效应量()设定为0.4,显著性水平为0.05时,样本量为160的power值大于0.99,超过基本水平0.80,表明正式实验样本量具有统计检验力。然后,使用方差分析(analysis of variance,ANOVA)来检验旅游频率对工作创造力及旅游者自我发展的影响,其中,因变量为工作创造力和旅游者自我发展,自变量为旅游频率。由于考虑到疫情影响,本文分别测量了参与者近1 年来的旅游次数和工作后的年平均旅游次数,因而将两次测量数据分别作为自变量对H1和H2进行了检验。结果表明,以近1年来的旅游次数为自变量时,具有较高旅游频率的参与者所报告的工作创造力(M=6.00,SD=0.67,vs.M=5.60,SD=0.67;F=12.13,=0.001,=0.07)和旅游者自我发展(M=6.11,SD=0.49,vs.M=5.64,SD=0.64;F=20.35,=0.000,=0.11)都显著较高(图2);以工作后的年均旅游次数为自变量时,具有较高旅游频率的参与者所报告工作创造力(M=5.87,SD=0.66,vs.M=5.48,SD=0.69;F=12.42,=0.001,=0.07)和旅游者自我发展(M=5.92,SD=0.55,vs.M=5.58,SD=0.70;F=11.73,=0.001,=0.07)也都显著较高(图2)。由此,H1和H2所主张的旅游频率和工作创造力及旅游者自我发展之间的关系得到支持,可以展开后续研究进一步探讨三者之间的关系。

图2 不同测量口径的旅游频率与工作创造力及旅游者自我发展Fig.2 Work creativity,tourist self-development and travel frequency in different measure tools

3 研究二

3.1 预实验

3.1.1 实验设计

为了确保对旅游频率的操控是有效的,本文先使用旅游频率的刺激材料进行了预实验。本次预实验采用单因素组间设计(旅游频率较高vs. 较低)。如前文所述,本文将1年之内外出旅游1~3次视为较低的旅游频率,超过3 次则视为较高的旅游频率。基于研究一的发现,本文将较低旅游频率的刺激材料设计为1 年内出游1 次,较高旅游频率的刺激材料则设计为1年内出游5次。

3.1.2 变量测量

来自Dabholkar的两个情境真实性测量题项被用来检验参与者对情境材料的真实性感知:“在现实生活中,上述情境可能发生”和“对我来说,想象上述情境没有困难”。旅游频率则通过“我的旅游频率较低”来检测,该题项改编自Hamilton 等的研究。以上3 个题项均采用Likert 7 点量表进行打分(1=非常不同意,7=非常同意)。

3.1.3 参与者及流程

本次预实验从Credamo 上招募了60 名志愿参与者,参与者中43.3%是男性,56.7%是女性,年龄在18~55 岁之间。参与者被随机分配到两个情境中(较高组vs.较低组)。阅读相应刺激材料后,参与者将完成情境真实性测量、操纵有效性检验及人口统计信息填写。

3.1.4 操控检验

分析结果表明,参与者认为刺激材料中描述的情境在现实中可能发生(M=5.62,SD=1.15),并且可以想象给定的情境(M=6.17,SD=1.21)。独立样本T 检验被用来验证操纵有效性,其中检验变量为参与者感知的频率大小,分组变量是研究人员操纵的组别。结果显示,操纵成功(M=5.70,SD=1.12,vs.M=3.07,SD=1.67;=7.33,<0.001)。

3.2 正式实验

3.2.1 设计与测量

正式实验采用单因素组间设计(旅游频率:较高vs.较低),预实验中通过操纵检验的刺激材料被使用到正式实验中。情境真实性与操纵有效性的检验与预实验相同,旅游者自我发展与工作创造力的测量则与研究一相同。

3.2.2 参与者及流程

正式实验从Credamo 上招募了86 名志愿参与者,参与者中41.9%是男性,58.1%是女性(详细人口统计信息见表2)。参与者被随机分配到两个情境中(较高组vs.较低组),阅读相应刺激材料后,参与者要完成情境真实性、操纵有效性、旅游者自我发展、工作创造力的测量,并填写人口统计信息。

表2 参与者人口统计信息Tab.2 Profile of participants

3.2.3 操控检验

分析结果表明,参与者认为刺激材料中描述的情境在现实中可能发生(M=5.66,SD=1.06),并且可以想象给定的情境(M=6.41,SD=0.89)。使用独立样本T 检验对刺激材料的操纵有效性进行检验,结果显示,操纵成功(M=6.00,SD=0.90,vs. M=2.14,SD=1.37;=15.42,<0.001)。

3.2.4 信度检验

旅游者自我发展与工作创造力两个量表的Cronbach’s均大于0.7,分别为0.935和0.862,表明量表具有较好的内部一致性。

3.2.5 假设检验

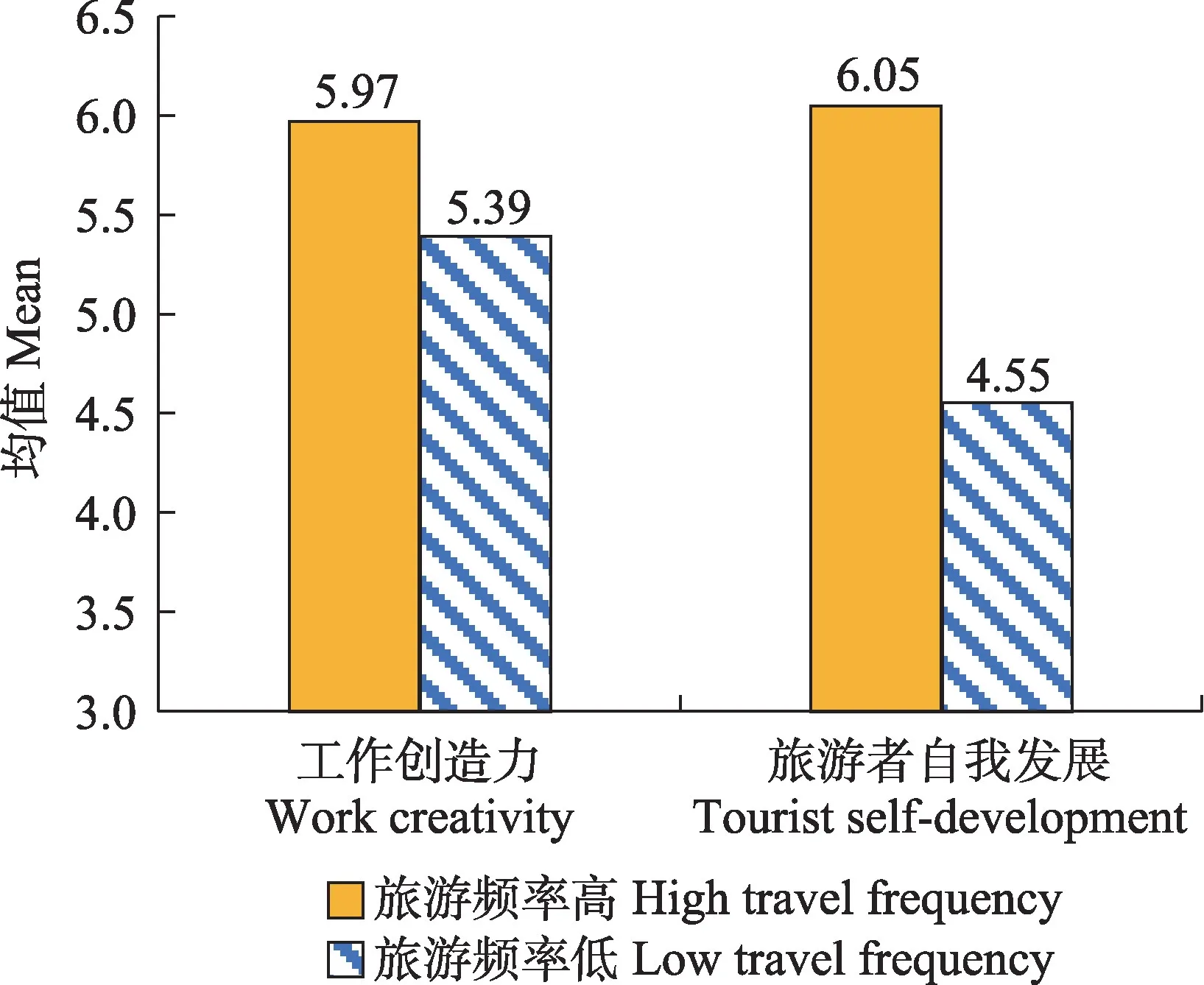

G*Power 3.1分析表明(设置值与前文相同),样本量为86的power值为0.97,超过基本水平0.80,表明正式实验样本量具有统计检验力。使用方差分析(ANOVA)检验了工作创造力和旅游者自我发展在不同旅游频率条件下的差异,其中,因变量为工作创造力和旅游者自我发展,自变量为旅游频率。分析表明,旅游频率对工作创造力和旅游者自我发展影响显著,在较高旅游频率条件下的参与者所报告的工作创造力(M=5.97,SD=0.59,vs. M=5.39,SD=0.89;F=12.67,=0.001,=0.13)和旅游者自我发展(M=6.05,SD=0.45,vs.M=4.55,SD=1.30;F=51.45,=0.000,=0.38)都显著较高(图3);由此,H1和H2所主张的旅游频率和工作创造力及旅游者自我发展之间的关系得到进一步证实。

图3 旅游频率与工作创造力及旅游者自我发展Fig.3 Travel frequency,work creativity and tourist self-development

另外,使用PROCESS 分析程序验证旅游者自我发展的中介作用。PROCESS分析程序是SPSS的一个附加包,它支持基于普通最小二乘或逻辑回归的中介、调节和条件过程分析。采用PROCESS分析程序中的Model 4,以旅游频率为自变量,旅游者自我发展为中介变量、工作创造力为因变量,置信区间设置为95%,通过自助采样(bootstrap)重复5000次。结果显示,旅游者自我发展在旅游频率和工作创造力之间的中介效应显著(b=0.25,SE=0.08,95% CI:0.060,0.712),此外,旅游频率对工作创造力的直接影响并不显著(b=0.20,SE=0.20;95%CI:-0.19,0.59)。因此,旅游者自我发展在旅游频率对工作创造力的影响中起完全中介作用,H3 得到支持。

4 研究三

4.1 预实验

4.1.1 实验设计

为了确保对旅游目标定向的操控效果,研究三对旅游目标定向的刺激材料进行了预实验。预实验采用单因素组间实验设计(学习定向vs.绩效定向)。根据现有研究中与目标定向相关的情境刺激材料,本文设计了相应的目标定向刺激材料。

4.1.2 变量测量

情境真实性检验与研究二相同,目标定向操控检验采用包含6个7点打分题项的目标定向测量量表,该量表来自Zhou 等,并根据本文的研究背景做了必要改编。该量表通过将学习定向得分减去绩效定向得分,获得目标定向检测值的方法来计算目标定向,若目标定向检测值显著大于0,则为学习定向,反之,则为绩效定向。

4.1.3 实验流程

从Credamo 上招募的60 名志愿者参与了本次预实验,参与者的年龄处于18~45 岁之间,男性占48.3%,女性占51.7%,参与者被随机分到不同的实验情境中。阅读刺激材料后,参与者将完成情境真实性测量、操纵有效性检验及人口统计信息填写。

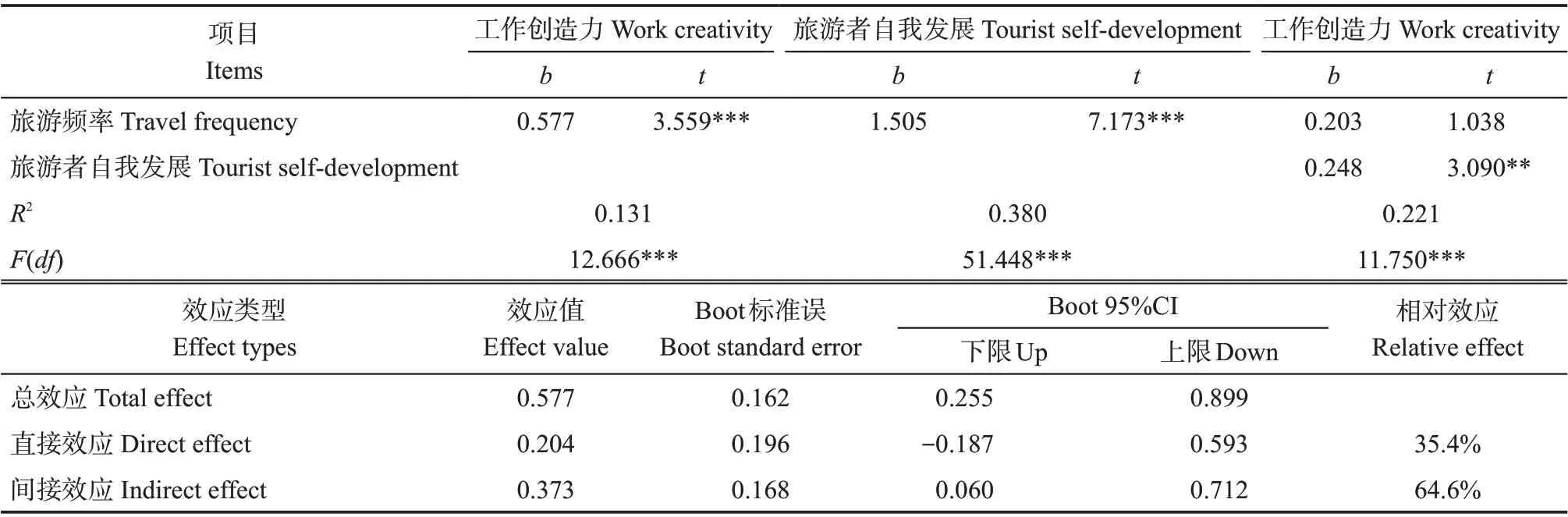

表3 旅游者自我发展的中介作用分析Tab.3 The analysis of the mediating effect of tourist self-development

4.1.4 操控检验

检验结果表明,参与者认为刺激材料中描述的情境在现实中可能发生(M=5.70,SD=1.25),并且可以想象给定的情境(M=6.03,SD=1.07)。目标定向的操纵有效性分两步进行检验,首先使用独立样本T检验来验证目标定向操纵的组间差异,其中,检验变量是学习定向得分减去绩效定向得分所得的目标定向检测值,分组变量是研究人员操纵的组别。结果显示,目标定向的组间差异操纵成功(M=1.73,SD=1.98,vs.M=-0.78,SD=1.32;=5.79,<0.001)。然后,分别对两组使用单样本T 检验来确定目标定向检测值与0的差异是否显著,结果显示,阅读学习定向刺激材料的组,其目标定向检测值显著大于0(M=1.73,SD=1.98,=4.80,<0.001),而阅读绩效定向刺激材料的组,该值显著小于0(M=-0.78,SD=1.32,=-3.23,=0.003)。因此,对于目标定向的操控成功,相关刺激材料可以用于后续研究。

4.2 正式实验

4.2.1 设计与测量

正式实验采用旅游频率(较高vs.较低)×目标定向(学习定向vs.绩效定向)的双因素组间设计,实验中使用的旅游频率刺激材料与研究二相同,目标定向刺激材料与上述预实验相同。真实性检验题项、操纵有效性检验方法、旅游者自我发展及工作创造力测量的方法均与前文相同。

4.2.2 实验流程

从Credamo 上招募了160 人参与正式实验,最终得到146 份有效数据。参与者中,46.6%是男性,53.4%是女性(详细人口统计信息见表4)。参与者被随机分配到4个情境中,阅读刺激材料后,他们被要求完成情境真实性、操纵有效性、旅游者自我发展、工作创造力的测量,并填写人口统计信息。

表4 参与者人口统计信息Tab.4 Profile of participants

4.2.3 操控检验

检验结果表明,参与者认为刺激材料中描述的情境在现实中可能发生(M=5.47,SD=1.24),并且可以想象给定的情境(M=5.86,SD=1.24)。独立样本T 检验分析表明,实验对旅游频率的操纵是成功的(M=5.56,SD=1.12,vs. M=2.70,SD=1.42;=13.47,<0.001)。对目标定向操纵有效性的检验方法与预实验相同,结果显示,目标定向的组间差异操纵成功(M=1.14,SD=1.18,vs. M=-1.47,SD=2.39;=8.35,<0.001),且阅读学习定向刺激材料的组,其目标定向检测值显著大于0(M=1.14,SD=1.18,=8.23,<0.001),而阅读绩效定向刺激材料的组,该值显著小于0(M=-1.47,SD=2.39,=-5.25,<0.001),本次实验对目标定向的操纵成功。

4.2.4 信度检验

信度分析表明,自我发展量表和工作创造力量表的Cronbach’s分别为0.889 和0.956,均大于0.7,说明量表具有较好的内部一致性。

4.2.5 假设检验

G*Power 3.1分析表明(设置值与前文相同),样本量为146 的power 值为0.99,超过基本水平0.80,表明正式实验样本量具有统计检验力。采用2×2方差分析和独立样本T 检验对H4 和H5 进行验证。首先以旅游频率和目标定向为自变量,旅游者自我发展为因变量进行方差分析,对H4a 和H4b 进行检验。结果表明,旅游频率和目标定向的交互项对旅游者自我发展存在显著影响(F=11.08,=0.001,=0.07),因此,H4得到支持。进一步通过独立样本T检验来确定目标定向的调节方向,结果表明,在学习定向的情境中,较高(vs.较低)旅游频率对旅游者自我发展具有显著积极影响(M=5.92,SD=0.53 vs. M=4.92,SD=1.29;=-4.34,<0.001);而在绩效定向情境中,不同旅游频率对旅游者自我发展的影响不具有显著差异(M=5.24,SD=0.86 vs.M=5.30,SD=1.02;=0.25,>0.05),H4a 和H4b 得到支持(图4)。

图4 旅游目标定向在旅游频率对旅游者自我发展影响过程中的调节作用Fig.4 The moderating effect of goal orientation on the effect of travel frequency on tourist self-development

对H5 的检验采用和H4 相同的程序和方法,结果表明,旅游频率和目标定向的交互项对工作创造力存在显著影响(F=4.29,<0.05,=0.03),H5得到验证。调节方向的分析表明,在学习定向的情境中,较高(vs.较低)旅游频率显著积极影响工作创造力(M=5.99,SD=0.57 vs. M=5.21,SD=1.19;=-3.59,=0.001);而在绩效定向情境中,不同旅游频率对工作创造力的影响不存在显著差异(M=4.32,SD=1.66 vs. M=4.46,SD=1.64;=0.34,>0.05),H5a和H5b得到验证(图5)。

图5 旅游目标定向在旅游频率对工作创造力影响过程中的调节作用Fig.5 The moderating effect of goal orientation on the effect of travel frequency on work creativity

5 研究结论与讨论

5.1 研究结论

利用工作之余外出旅游已经成为在职人群的重要生活方式,但旅游对工作产生影响的作用机制还不明晰。本文以经常参加旅游活动的人在工作中是否更有创造力这一现实问题为逻辑起点,提出旅游频率如何影响工作创造力的科学命题。本文以孵化效应、建构-发展理论、目标定向理论为理论基础,构建了包含以旅游者自我发展为中介机制、旅游目标定向为调节机制的旅游频率作用于工作创造力的理论模型;并通过调查问卷和情境实验相结合的方法验证了旅游频率对工作创造力的积极影响,揭示了旅游频率通过旅游者自我发展积极作用于工作创造力的理论通路;确认了旅游目标定向对旅游频率后效影响的调节作用,为更好地理解旅游频率作用于工作创造力的内在机制提供了较为清晰的理论解释。

5.2 理论贡献

基于孵化效应、构建-发展理论、目标定向理论,本文认为,旅游活动可以让旅游者接触全新事物,观赏不同景观,感受不同文化,体验不同生活,拓展人际关系网络,这些为旅游者的无意识思维创造了肥沃的土壤。因此,本研究认为,旅游对工作具有积极作用,进而提出并构建了旅游-工作共融的理论框架。实证研究结果表明,旅游频率有利于旅游者的自我发展,且有利于工作创造力的提升,为旅游-工作共融理论观点提供了实证支持,对以往研究忽视旅游世界与生活世界之间关联的研究不足进行了弥补。总体上,本研究打通了旅游活动对工作领域积极影响的理论进路,拓展了旅游对工作影响的认识,有利于深化社会各界对旅游社会功能的认知,有利于深化认识旅游活动的社会意义。

旅游具有自我发展、自我改造的功能已经成为普遍共识,正如马克·吐温所言,“旅行是固执、偏见和狭隘的最大杀手”。基于建构-发展理论,本文验证了旅游者自我发展是联通旅游活动与工作创造力的关键路径,解释了旅游者自我发展在旅游频率与工作创造力之间的中介作用。以往的研究虽然认识到旅游能够提升旅游者自我发展,但没能够进一步探讨旅游者自我发展与工作创造力之间的关系,从而没有建立旅游活动与日常工作之间的积极联系,导致旅游的社会功能和地位没有得到充分展示。本文以旅游者自我发展为中介机制,厘清了旅游频率对工作创造力的促进路径,拓展了旅游者自我发展的研究视野,建立了旅游世界与工作世界的紧密关系及其关联机制。

人们外出旅游可能具有不同的动机,而动机的细微差异往往会带来旅游结果的很大不同。本文从目标定向的理论视角验证了学习定向和绩效定向在旅游频率后效作用上的显著差异,从而探明了旅游频率对旅游者自我发展和工作创造力的作用边界。相对于以往简单探讨旅游频率与工作绩效关系的文献,旅游目标定向的引入提升了旅游频率后效作用机制的逻辑层次,更加详细地阐明了旅游频率什么时候能促进工作创造力,什么时候不能,刻画了旅游频率促进工作创造力边界条件,拓展、深化了对旅游与工作之间关系的认识。

5.3 管理启示

本研究表明,通过旅游将聚焦于工作问题的注意力转移到非工作问题中去,有利于将工作问题通过无意识思维模式得到创造性解决,旅游可以对工作起到有益促进的作用。对于旅游管理者来说,这一研究结论将为他们制定针对在职工作人群的营销策略,鼓励在职工作人群更多参与旅游活动提供理论依据。如为那些对创造力要求较高的工作人群提供全年数次的外出旅游套餐,让这类人群既可以提升旅游频率,又能够增加创造性解决问题的概率。对于组织管理者而言,这一结论为他们制定更加合理的员工休假及旅游福利制度提供了理论参考。工作创造力是组织保持活力的根本动力,组织管理不但应该给员工提供更多外出旅游的机会,也应该创造更加良好的旅游氛围,如在员工出游期间不因工作事宜打扰员工,确保其能够将注意力更加彻底地转移到旅游中去,以便更好地利用旅游过程孵化员工创造力。

同时,旅游者自我发展在旅游频率与工作创造力之间扮演着重要的连接作用,在旅游过程中有效提升旅游者自我发展水平能够更好改善工作创造力。旅游管理者可以向在职工作人群推荐一些带有挑战性的旅游活动,同时安排专业人员对这些活动进行讲解和示范,促使旅游者能够从这些活动中学到更多的知识和技能。组织管理者可以为员工提供档次较高的旅游机会,并开展旅游体验分享活动,促使员工从旅游活动中获得更多的自尊和自信,促进其自我发展。

另外,一个合适的目标定向也有助于通过旅游活动来培养工作创造力,本研究的结果表明,学习定向对培养工作创造力的效果要优于绩效定向。旅游管理者面向在职工作人群时,其在旅游项目设计、宣传策划及营销沟通中都可以标识或者暗示一定的学习定向信息,引导旅游者具有更多的学习倾向。对于旅游者个人来说,在结束旅游活动回到惯常生活后,应该对旅游经历和旅途收获进行总结和提炼,并将这些收获与工作内容有机融合,以开拓解决问题思路,进而提升创造性解决工作问题的能力。

6 研究局限与未来展望

如上所述,本研究取得了一定创新和突破,但也存在其局限性,需要在未来的研究中进一步探索。首先,本研究只关注旅游频率较高和旅游频率较低两种情况,但从问卷调研的情况来看,工作群体的旅游频率集中于一个相对较窄的取值区间,研究者有机会对这一取值区间的所有值进行观察。同时,除了旅游活动外,人们在非工作时间的其他活动,如不需要离开惯常环境的一般休闲活动,也可能会转移人们的工作注意力,对工作创造力产生孵化效应,那么参与这类休闲活动的频率对工作创造力的影响在强度、作用机制上与旅游活动频率对工作创造力的影响是否存在差异,值得未来研究开展进一步探索。其次,本研究通过旅游频率与工作创造力构建了旅游-工作共融的理论联系,现实生活中,可能还有更多在旅游-工作共融过程中发挥作用的变量值得探索。从旅游方面来看,可以探讨旅游活动类型、停留时间、旅游同伴、同伴规模等对工作创造力的影响;从工作方面看,可以探讨旅游频率对工作绩效、组织归属感、工作激情、工作嵌入等的作用机制。