基于景观基因理论的红色旅游资源三维数字化呈现

——以清水塘毛泽东杨开慧故居为例

2022-07-27刘沛林

詹 琳,黄 佳,王 春,刘沛林,

(1.长沙学院经济与管理学院,湖南长沙 410022;2.长沙学院乡村振兴研究院,湖南长沙 410022)

引言

数字技术的飞速发展,带动了各行各业的巨大变革,数字化已经广泛渗透到日常生产生活很多领域,旅游业也逐渐走向数字化转型阶段。相对于其他行业的数字化,旅游行业的数字化不危及安全问题,经济门槛也比较低,时空限制少,私人定制的程度更高,效果更好。所以,数字技术与文化旅游的融合是文化产业的发展趋势。利用数字化技术开展红色文化资源的保护,为红色旅游资源的保护与红色文化的传承开辟了新的路径。

传统的文化保护理论及方法存在一定的局限性,如档案与数据保存难以持久,对信息的记录相对零散,展示与传播的渠道也受到制约。相对而言,红色文化旅游资源的数字化呈现与保护具有比较显著的优势:第一,数字化呈现与保护的时效性强,数字化技术能够永久性保护现有的红色文化资源的原始数据;第二,数字化呈现与保护的整体性强,能够详细而全面地记录红色文化旅游资源的环境、布局和文化元素等数据信息;第三,数字化呈现与保护的功能性丰富,涵盖了数字化采集、存储、成像、传播、展示和检验等功能;第四,数字化呈现与保护的应用性多元,能够通过红色文化旅游资源景观基因的数据采集和上传,形成红色文化旅游资源的样本库,丰富文化遗产样本库的类型与内容,实现红色文化旅游资源的数字化管理,促进红色文化旅游资源数字化保护的多元利用。数字化保护是红色旅游资源保护与利用的新手段、新途径,通过数字技术能够更加有效地传承与弘扬红色精神与红色文化。

目前,在不破坏红色旅游资源的前提下,对其进行数字化测绘,完整详细地获取各项数据,进行数据的管理与储存可以降低和挽救其在战争、自然灾害、气候变化和人为疏忽等因素的影响下产生的损失。利用现代先进的数字化测绘技术,不但可以准确地记录红色旅游资源的外观数据,对其进行数字化的记录与可视化表达,而且在测绘中不需要与红色旅游资源产生直接的接触,不会造成人为的破坏。同时从三维数字化呈现的角度,数字化技术能够多方位灵活地展示红色旅游资源。(1)时间的灵活:参观者可以化整为零,利用碎片化的时间来进行游览。(2)空间的灵活:红色旅游资源数字化呈现能够让各种珍贵的红色遗址在任意空间呈现。(3)角度的灵活:数字化呈现的红色旅游资源在观赏的角度上不再有局限与束缚。(4)内容的灵活:参观者可以随意选择参观地点,同时还可以辅以视频、音乐、影像等多种表现方式,使游览内容更丰富更灵活。让公众能够与红色遗址遗迹及红色文物多接触,在普及中了解红色遗址遗迹和红色文物背后丰富的历史底蕴与教育意义。但目前红色景区以虚拟现实形式呈现并供游客体验的案例还非常少见,大多是采用视角相对固定的360 度全景照片展示,需要进一步拓展其呈现的途径与体验的方式。

本研究基于景观基因理论探索红色旅游资源三维数字化呈现的技术路径,以清水塘毛泽东杨开慧故居为例,以期对红色旅游资源的三维数字化呈现与保护提供借鉴,探索多维度红色旅游资源的保护与传承途径。

1 研究综述

1.1 关于红色旅游资源数字化的研究

通过梳理数字化与旅游的相关文献发现,国外对旅游的数字化技术的理论研究相对成熟,研究的领域从旅游数字化本体研究逐渐转向旅游者的研究,主要研究旅游者的旅游体验,研究主要侧重其对相关利益主体影响、对游客身份认同和地方感等方面。如Newell 分析了数字化项目对不同主体的影响。Dieck 和Jung 研究了虚拟旅游背景下的利益相关者对博物馆应用增强现实技术的感知价值。Laing 等提出要对非遗数字化旅游进行合理的管理,才能获得社会、经济及环境效益。Cirulis 等提出旅游数字化不仅有巨大的文化意义,还有很好的经济效益和社会影响力,数字化旅游活动的开展能够促进文化遗产保护,同时也能增强旅游者对国家的身份认同。Younan和Treadaway指出,游客通过对博物馆3D 数字模型的参观,能够更好地将个人情感、记忆与想象联系,对强化其身份认同与文化认同。国内外学者关于旅游数字化的研究主要集中在供给角度,从旅游数字化的采集、记录、保存和保护等方面展开研究,研究视角聚焦于个案研究,对数字化技术影响下的旅游者的研究不多。徐刚等通过对三峡旅游资源的数字化保护的研究,指出数字化技术对旅游资源的信息化开发具有较高的市场价值,能够挖掘旅游资源,提升旅游的吸引力。侯琳探讨信息技术与旅游的关系,认为旅游数字化能够使旅游产品的展示更新颖,同时提升文化内涵。向征等提出要“以开放的数据和共享的社交知识为旅游体验和旅游创新的基础”。周宇等通过对楚文化的数字化研究发现,数字化能够激活优秀传统文化,实现文化创新,探索了楚文化数字化传播的路径。魏翔认为数字旅游是中国旅游经济发展的新模式。

关于红色旅游资源的研究在概念、研究对象、资源开发、发展模式、具体的案例研究等方面取得了一定的成果。目前,数字化技术在文化遗产地中得到广泛的应用,强调要对文化遗产地进行数字保存、数字监测、数字传播及数字修复。通过数字化技术不断深化传播的内涵,对文化遗产地的资源进行监测从而评估风险。红色旅游资源中也蕴含丰富的物质文化遗产与非物质文化遗产,其保护与利用需要在传统的保护手段上借助数字化技术进行改良与完善。而目前关于红色旅游与数字化技术结合的理论研究还不多,有待进一步拓展,研究的方向主要集中在红色旅游的信息系统建设、借助数字技术的红色文化传播、基于数字技术的红色文化产品设计以及具体的地域红色资源的宣传与开发等方面。更多地关注红色旅游资源的数字化保护的实践方面,对其理论认知与技术范式关注还不够。

在三维数字技术应用方面,外国学者将三维技术应用到文化遗产的保护与传承领域是从20 世纪90 年代开始的。2003 年,Allen 等对圣皮埃尔大教堂进行三维激光扫描,构建形成了三维数字信息模型。2015 年,瓦萨大学利用三维激光扫描技术对巴黎圣母院进行全面扫描生成数十亿点云,创建数字档案,并以数字化的形式进行保存。在针对三维激光扫描技术的研究方面,国内相对来说较晚。以2004年故宫博物院与北京建筑大学合作开展“三维激光故宫古建筑物数字化保护与应用”项目为开端,三维激光扫描技术的应用随着科技的发展在旅游领域应用越来越广泛。目前,文化遗产的三维数据获取已经有了如手持、地基和空中等多角度,多测绘技术的融合成为了应用的热点,三维数据模型在多个方面如完整度、精度、视觉质量上都得到了巨大的提升。三维数据在历史数据的记录与保护、三维数据库的构建、虚拟现实制作、计算机辅助复原和多媒体展览和可视化等许多应用领域都在不断拓展。

从已有的研究成果及相关的应用实际来看,红色文化旅游资源数字化的研究整体水平并不高,研究的范围也有待进一步扩展,核心的理论支撑不足,与之相关的应用技术的标准和实践操作规程也有待建立,应用实践也需要进一步深化。

1.2 关于景观基因的研究

景观基因特指一个景观所特有的、区别于其他景观的内在文化因子,是景观“遗传”的基本单位,即某种代代传承的、区别于其他景观的因子。景观基因的定义源于对文化景观本质的深刻剖析,是对景观的物质载体与文化内涵的双重表达与抽象。刘沛林从人文地理的科学视角解析传统聚落的文化特征,综合文化基因与市镇形态理论,借鉴生物基因分析提出了景观基因理论。该理论以文化因子为切入点,从地学特征的视角剖析传统聚落景观,构建了景观基因地学特征的分析方法体系与理论框架。景观基因理论对文化景观基因的识别、提取、谱系构建及应用等方面进行了相关研究。在景观基因的识别与提取方面通过对景观的特征进行类别划分,建立景观基因识别指标要素,然后按照“类别相近则合并”的原则将识别结果进行合并,最后将识别结果归类为环境特征基因、建筑特征基因、文化特征基因与布局特征基因。景观基因理论的研究,始于文化地理学关于文化景观的“可印象性”和“可识别性”探索,主要强调对景观基因或文化基因的深度挖掘、准确识别和主题彰显,先是应用到传统聚落的保护、修复,其后慢慢延伸到文化旅游地的规划设计,进而推广应用到建筑、景观规划与设计领域。

景观基因理论在文化遗产的保护与传承领域应用很广泛。学者们通过建立非物质文化景观基因的识别体系来对文化遗产景观基因进行识别、提取与谱系构建。胡最等提出了观察法、资料记录法与分析比较法3种识别方式,提出表现形式、传承载体、文化信仰和意象特征4 种途径来构建文化遗产景观基因的识别体系。曹帅强等则将景观基因与符号学、GIS技术结合,对湘西地区传统聚落的景观基因进行识别、提取与编码,进行数据管理与可视化呈现。

景观基因理论对文化景观数字化的分析路径是综合运用自然科学的分析方法与GIS 技术开展文化景观基因的特征研究,提取景观基因的特征数据,结合地理信息图谱,通过3D 建模、虚拟/增强现实以及数字新媒体等技术实现文化景观的数字化呈现、存储、传播、修复与管理,探索其数字化传承。景观基因结合信息技术构建识别指标体系、提取方法和技术流程,实现文化景观的定量分析,进而建立某些特定文化因子的量化分析模型。这给红色文化旅游资源景观研究提供了独特的视角,为揭示其现代价值提供了定量方法。

本研究试图从景观基因角度出发,识别红色旅游资源的基因特征,通过对基因特征的提取与分析,构建合理的红色旅游资源的景观基因识别体系,深入了解基因特征及其内涵,构建红色旅游资源的三维数字化呈现的基因特征体系。利用数字化技术对提取的红色旅游资源景观基因进行视觉呈现,为红色旅游资源景观的三维数字化保护与修复提供科学建议。

2 研究对象与数据来源

2.1 研究对象

本研究案例地选取湖南省长沙市清水塘22 号的毛泽东杨开慧故居(中共湘区委员会旧址)。1921 年,毛泽东、何叔衡作为湖南代表赴上海参加中共一大,回到长沙后,同年10月10日创建了全国最早的省级支部之一——中共湖南支部。支部租下了清水塘的这栋普通民房,作为支部秘密活动、联络和毛泽东一家的居住地。刘少奇、李立三、李维汉等都曾来此开会、联络,开展革命斗争。1922年9 月,刘少奇从苏联回国后被安排在中共湘区委员会工作,他也是在这里第一次和毛泽东见面。中共湘区党委的许多重要会议在此召开。毛泽东当时经常在这里听取汇报,研究工作,决策部署工人运动。该革命遗址2001 年被确定为全国爱国主义教育基地,2006年被国务院确定为全国文物保护单位,2016 年被列入“全国红色旅游经典景区名录”。

1951年,清水塘毛泽东杨开慧故居于原址上进行修复,故居内的陈设是根据当时亲历者的回忆复原陈列,还原了当时革命与生活的原貌,完成复原后对公众开放。1969 年,湖南省政府又对故居周边的环境进行了复原,修建了中共湘区委员会旧址陈列馆。多年来,持续的物理修复虽然较好地保留了旧址的原貌,但却没有借助科技的力量突破故居的语义空间,这也成为故居管理方目前未解的难题。

作为以故居类型存在的红色旅游资源,清水塘毛泽东杨开慧故居的建筑形态融合了时空与地域的因素,景观基因的提取更具有价值与可行性。本研究通过分析故居的景观基因及三维数字化测绘的特点和需求,选择合适的测量技术,研究合理的故居类红色旅游资源的测绘方法,制定详细的测量方案和操作流程,能够对其他红色旅游资源起到借鉴作用。同时,清水塘毛泽东杨开慧故居作为长沙市唯一一处在1938 年的“文夕大火”中幸存下来的革命历史建筑物,其历史价值十分珍贵。它的三维数字化呈现能够更好地保存原迹,同时能够将三维数据进行更广泛地应用,对于三维数字化再现“文夕大火”前的老长沙也具有一定的意义。利用三维重建技术创建数字孪生模型,能够在虚拟空间中完成对故居实景的映射,既为日后的物理修复提供依据,又使故居的红色价值借助新媒体平台得到转化。

2.2 数据来源

本文研究数据主要来源有3 个渠道:一是研究团队从湖南省档案馆及长沙市党史馆收集到的清水塘毛泽东与杨开慧故居的相关文献资料;二是研究团队利用南方测绘SF700A无人机进行全场景倾斜摄影,美国法如S350P 扫描仪进行重点构筑物三维激光扫描和摄影,“测无止境”穿戴式三维激光移动扫描设备VLX 进行游览路径的全真彩点云扫描获得的航拍、测绘、照片等图文资料;三是研究团队在故居进行实地调查获取的录音、访谈等调查资料。研究团队于2021 年4—6 月对清水塘毛泽东杨开慧故居进行了实地调研,分别对空间形态、地理环境、传统特征、红色文化、习俗活动等方面进行信息收集,收集方式主要包括阅读文本、走访谈话、三维激光扫描、全真彩点云扫描和全场景倾斜摄影等形式。调研结束之后,对获取的调研资料、长沙市党史纪念馆提供的内部资料、线上查询的资料及文献研究资料等进行整理,为本研究提供了较为全面的数据和文献支撑。

3 红色旅游资源的景观基因挖掘与提取

本研究采用了景观基因理论开展红色旅游资源的深入挖掘,首先对故居的景观基因根据指标体系进行识别,然后提取出有代表性的景观基因,再将这些景观基因借助数字技术虚拟呈现与应用。

3.1 红色旅游资源景观基因识别指标体系

本研究采取面向对象的景观基因分类模式,从布局特征、环境特征、文化特征、建筑特征4 个角度进行红色旅游资源景观基因的分类。

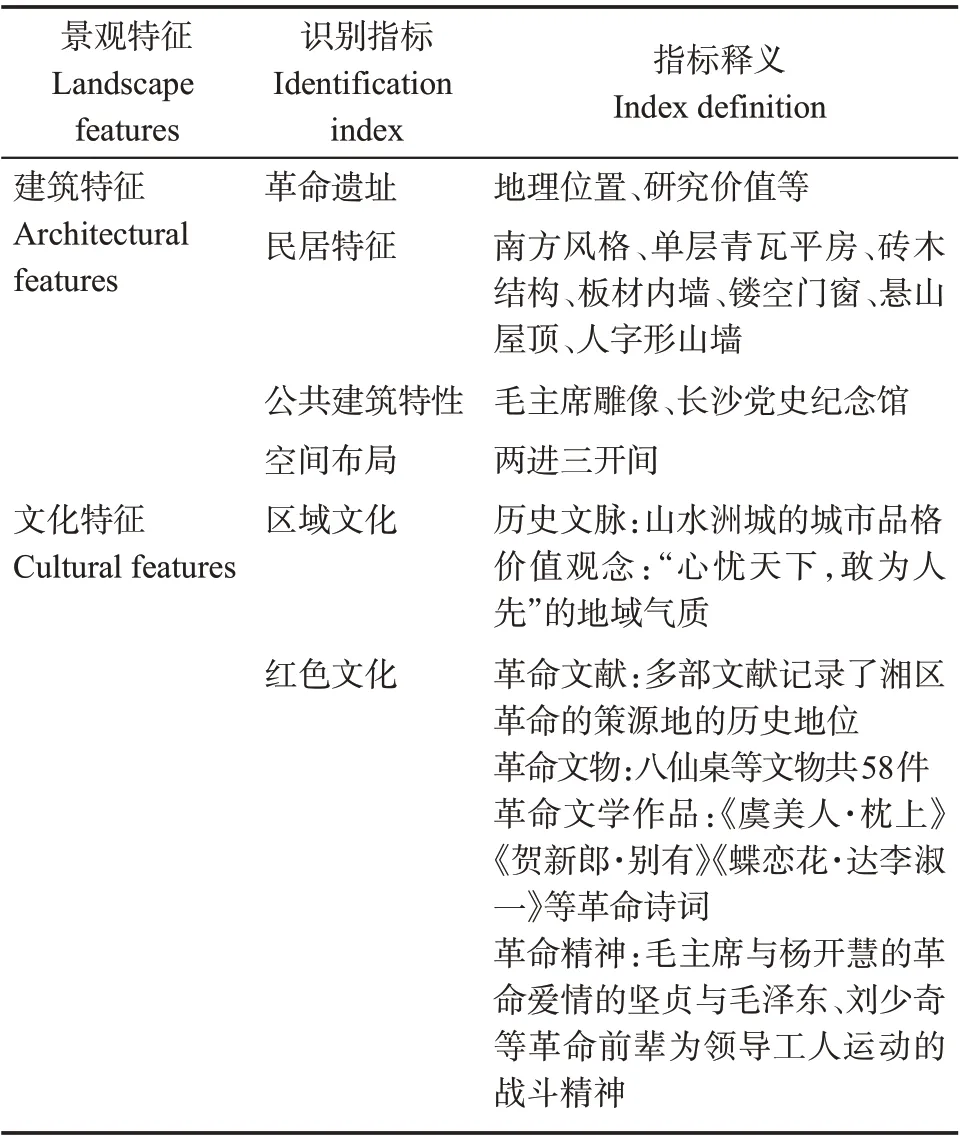

红色旅游资源的布局特征指的是地理位置和地域单元。环境特征包含地形特征以及水系特征,通过对红色旅游资源的地形与水系特征基因的采集,来了解其地域环境的相关特征。建筑特征包含红色旅游资源中的革命遗址、民居特征、主体性的公共建筑特征、整体的空间布局特征等。最重要的是文化特征,红色旅游资源的文化特征包含两大块,一是区域文化特征,一是红色文化特征。区域文化特征涵盖了图腾、信仰、历史文脉、生活传统、价值观念、风俗习惯等,红色文化则涵盖了革命故事、革命精神、革命传统、革命文献、革命文物、革命歌曲、革命文学作品、文化氛围等。本研究根据以上景观基因的识别体系,首先分析清水塘毛泽东杨开慧故居的属性特征,然后根据各属性特征的差异建立类别标准,并在此基础上细化为具体的指标体系。具体内容见图1。

图1 红色旅游资源景观基因识别指标体系Fig.1 Index system for identification of landscape genes in red tourism resources

3.2 清水塘毛泽东杨开慧故居景观基因提取

从布局特征来看,清水塘毛泽东杨开慧故居是中共湘区委员会旧址,图2为1937年版长沙市实测详图,其中,故居位于清水塘22号,当年尚处于长沙市的城郊,小吴门外,没有被“文夕大火”波及。1951 年,在原址上对其进行了修复,而今位于长沙市繁华的八一路旁,坐落在长沙市开福区八一路538号。

图2 1937年版长沙市实测详图Fig.2 Actual measurement details of Changsha city of 1937 edition

从环境特征来看,当年的故居所在地处于城郊,比较偏僻,所处多为菜田,菜畦里有两口水塘,上塘水浊,下塘水清,清水塘也因此而得名,门前有一条路直通小吴门,位置不引人注意,但交通方便。目前,修复后的清水塘毛泽东杨开慧故居位于中国共产党长沙历史馆内,走进历史馆大门,青葱树木沿路环抱。行至广场迎面耸立着身高7.1 米、总高12.26 米的毛泽东主席塑像,塑像后侧可见一大一小两湾池塘。小憩池塘石桥,对面便是清水塘毛泽东杨开慧故居。池塘小渠蜿蜒而伸,静流故居屋前。前有围墙庭院,后有杂屋竹林。如今,在原址修复的基础上,旁边还兴建了一座纪念馆和艺术碑廊。艺术碑廊沿景点入口延至纪念馆,可见毛泽东所作诗词;纪念馆主要展览了相关文物资料与主要革命事迹。

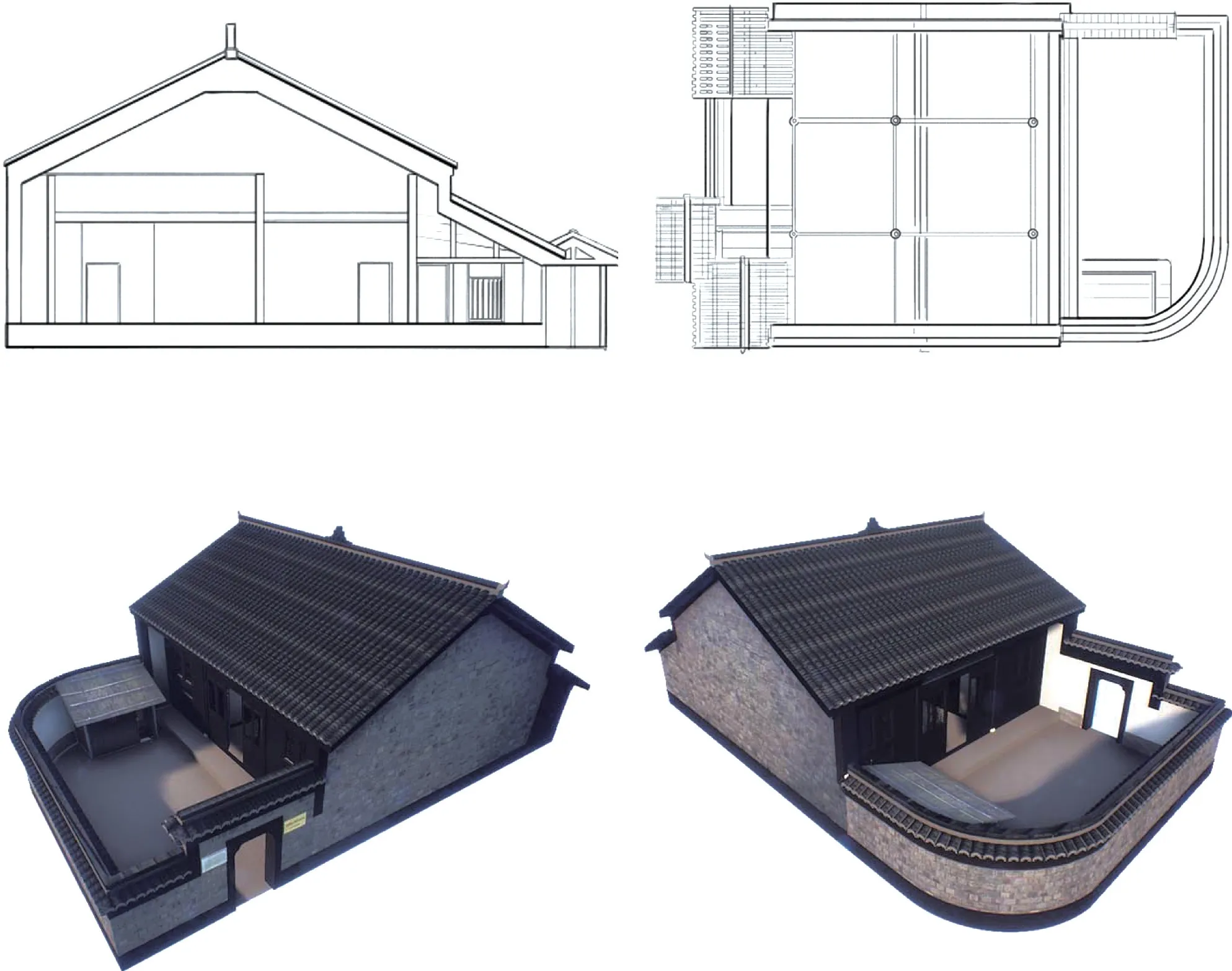

从建筑特征来看,清水塘毛泽东杨开慧故居原为私人住宅,青瓦平房,砖木结构,坐北朝南,门开东壁,中间为堂屋,两侧为住房,共6 间。如图3 故居的平面示意图、西立面透视图及三维立体图所示,这是一座具有典型南方风格的二进三开间民居建筑。屋顶为悬山顶,脊刹和鸱尾(吻)简洁、朴素。

图3 故居平面示意图、西立面透视图及三维立体图Fig.3 Plan,west elevation perspective and 3D stereogram

从文化特征来看,清水塘毛泽东杨开慧故居处于湖南省长沙市,融入了湖湘文化的地域特色,这里是毛泽东杨开慧婚后共同生活的第一个家,也是他们居住时间最长的寓所。毛泽东在这里度过了他成为职业革命家之前一段幸福的家庭时光,毛岸英、毛岸青均在此出生。同时作为最早的省级支部,它也是湖南工人运动的策源地,成为工人运动的指挥所。这里汇聚了丰富的革命文献以及革命文物,同时很多革命文学作品的创作也与该文化景观相关联,蕴含着丰富的湖湘地域文化与红色文化内涵。表1对故居的建筑及文化特征指标进行了识别与释义。

表1 建筑及文化特征识别指标释义Tab.1 Definitions of architectural and cultural features identification indexes

4 红色旅游资源数字化呈现的技术路径

以上所述,故居的各要素特征,需要在数字化过程中准确把握、客观真实呈现,必须将景观基因找准、认清、落实。红色旅游资源数字化呈现的技术路径包括:数字化采集→有效数据的筛选与基因提取→数字化建模成像→数字化传播→数据与文化的检验、矫正与反馈等过程,最终实现数字化游览,在游览过程中再不断对数据与文化进行反馈与矫正。从相应技术实现来说,依托了多项数字技术来实现其三维数字化呈现,具体技术路径如下。

4.1 数字化建模

4.1.1 数据的采集

红色旅游资源数据的采集方法正在由传统人工采集转向多类型的数字化采集,常见的包括:以激光点云为核心的三维激光扫描技术(含定点、车载、机载或手持方式),适用大尺度测量需求的多角度感应的无人机倾斜摄影技术,以光束干涉条纹为核心的全息摄影技术,适用动态测量的近景摄影测量技术,适用高效、便捷地以真实图片呈现三维虚拟的360全景摄影技术等。

本研究利用南方测绘SF700A 无人机,采用倾斜摄影的方法对故居所在的长沙市党史馆进行了全范围500m 高空的激光点云和全景影像数据收集;利用“测无止境”穿戴式三维激光移动扫描设备VLX,沿着现场游客参观游览路径进行全真彩点云扫描;最后,利用美国法如S350P扫描仪对故居建筑内外景观和毛主席雕像进行定点地高精度的三维激光扫描和摄影。实现故居空间、影像、纹理数据的采集,建立故居建筑的GIS数据库,根据其民居建筑特征与空间布局,完成故居的平面图、立面图、透视图、三维立体图并存储至云端设备,这些数据具有非接触性、即时性、稳定性、高精度等特点,为故居的动态监测、保护与修复以及深入解读信息提供资料。同时,研究团队根据毛泽东与杨开慧的具体经历,结合历史资料与相关口述史进行全方位地搜集、整理与记录,挖掘围绕故居相关的时代背景、革命人物、革命事件,提炼其红色文化与区域文化特征,运用自动编导系统进行相关艺术创作,并上传到红色旅游的云端及数据库。同时,对围绕故居的文献、图片及相关影像资料运用全息摄影等高清的拍摄手段进行数据的采集、整理、上传,便于之后的检索使用,提高红色旅游资源的长效保存、高效检索与共享使用。

4.1.2 有效数据的筛选与提取

三维数据采集方式的不同,其数据处理方式、算法和步骤均不同。如常用于红色建筑三维信息建模的三维激光扫描技术,包括点云的预处理(剔除不稳定点和错误点)、点云配准(最近点迭代点云配准算法的控制点配准和靶标缺失的配准)、点云拼接(系统自动拼接和手动拼接)、稀疏点云重建(尺度不变特征变换算法、加速鲁棒特征算法的特征点提取)、点云漏洞修复(线性插值方法填补平面空洞数据和二次曲面插值方法填补非平面空洞数据)等。

本研究处理激光雷达时,首先清洗目标物的点云数据以获取基础的点云模型,对受到环境因素如人、树木、飞鸟等因素干扰,造成点云数据中出现少量与扫描对象无关联的噪声点,需要对应删除或是采用滤波算法除去遮挡物体点云与离散点云数据。此外,对反映建筑基因特征的点云数据则需要针对性优化处理,包含根据景观基因特征所提炼出的关于故居的地理位置、民居特征如屋顶装饰、瓦片、墙体、公共建筑特征和空间布局等因素的点云数据进一步优化,同时精细处理58件革命文物的点云数据,进而完成故居主体的三维网格模型封装。

4.1.3 数字化建模成像

数字化建模成像根据不同行业、不同需求呈现出多项技术,常用的包括以数据体为表征形式的三维可视化技术,以模拟真实物体、场景和流程的三维动画技术(如3DMAX、Unreal Engine、MAYA 等软件),地理信息系统融合三维可视化技术的3D GIS 技术(如Terra Vista、Context Capture、Terrain View、灵图的VRMap 等软件),融合数字仿真技术和三维动态演示技术的动态仿真技术,光屏障式、柱状透镜式和指向光源式的裸眼3D技术等。

本研究将激光雷达扫描系统采集的点云数据通过标准程序接口输出为Las 数据,然后利用Context Capture将点云数据与无人机倾斜摄影数据融合,进行模型重建。无人机与激光雷达的点云数据合并后大幅提升了模型精度与细节,但同时也为图形工作站的三维模型重建制造了困难,需先优化网格模型和抽稀环境点云数据减少数据量,并依据对建筑基因特征的识别、提取和重构完成模型轻量化处理。软件生成的三维模型包含故居建筑结构、建筑的细节(如瓦片、内墙、外墙的表面肌理和色彩纹理)、内部文物的细节以及建筑周边环境。后续研究中,毛泽东杨开慧清水塘故居历史情境的数字化重建是项目研究的难点。研究团队将依据景观基因理论对长沙及周边的文化遗产进行数据采集、整理归类,完成数据库建构,为历史地理空间的数字化重建构建起支撑。

4.2 数字化传播

数字化传播,即借助数字化技术与数字媒介平台,实现数字内容的传播。图4 所展示的是在数字媒介平台所呈现的毛泽东杨开慧故居三维虚拟场景截图。在故居数字化传播方面,一方面,利用红色文化网站、社交平台、线上博物馆、数字资源库等进行分享、推送,促进线上线下互动传播;另一方面,捕捉互联网用户的体验习惯与需求,从历史、文化、旅游多角度切入,创新红色经典故事的现代表述与呈现手段,融通全媒体渠道,依靠媒介矩阵推进全景式、立体式、延伸式展示宣传。应做好包含建筑特征、环境特征等物质形态,包含红色文化特征、区域文化特征等精神形态以及采集到的信息形态的红色旅游资源的数字化展示与传播。

图4 由远及近的毛泽东杨开慧故居虚拟场景截图Fig.4 Screenshots of virtual scenes of Mao Zedong and Yang Kaihui’s former residence from far to near

本研究采用虚拟现实技术构建中共湘区委员会旧址,利用数字化打破时间与空间限制,利用采集到的地域文化与红色文化景观基因上传到红色旅游资源云端及硬盘数据库的相关数据,结合影视片段、动画故事与语音导览、音乐等艺术手段还原毛泽东和杨开慧的革命生活原貌,最大程度让中共湖南支部的革命往事生动呈现,使红色文化在互联网用户沉浸体验的同时得以传播,打造清水塘毛泽东杨开慧故居的数字博物馆。利用三维数字技术对当时革命环境之下的战争历程、场景进行艺术化的呈现。还将根据景观基因区域文化中的历史文脉与价值观念、红色文化中的红色诗词等文化元素,设置湖湘红色故事体验答题、毛泽东经典诗词挑战等小游戏,增强“红色故事”的交互性,用户可以化身为故居的“建设者”、红色历史的参与者、湖湘文化及红色文化的传承者。这样的交互参与和沉浸式的体验能够让每一个“玩家”都成为红色文化传播的节点,让每一个个体都能拥有自己独特的“红色记忆”,讲述自己的“红色故事”。将自身情感更好地代入,真正让红色文化的传播入脑入心。使毛泽东杨开慧故居的展示更加生动,一步一景打造交互式、沉浸式的观赏体验,使故居更具吸引力和感染力,更好地走进大众的内心深处,彰显其新时代价值。

本研究虽对中共湘区委员会旧址的场景三维网格模型进行了优化,但所有数据整体打包以后仍然达到7GB,其下载的速度受条件限制而严重地制约了体验的效果。从反馈看来,部分真正使用5G网络的用户能够较为流畅的浏览,但大部分通过普通网络体验的用户则反映出下载缓慢与画面卡顿的问题。从实际情况看,5G技术的普及与成熟还尚需时日,另外,适应普通电脑的虚拟现实优化技术还需进一步升级。

4.3 数据与文化的检验、修正与反馈

对红色文化旅游资源的三维数字化呈现的效果需要进行数据与文化的检验、修正与反馈。这主要通过3个途径:一是专家的反馈,二是大数据挖掘各网络平台的评价信息,三是通过体验平台建立直接的信息反馈渠道。通过这3 个途径获取到信息后,再对三维数字化呈现的模型进行不断修正。同时本研究将对游客在线上体验过程进行进一步的行为特征分析,通过对其在不同景点的停留时间、活动参与时长、提出的实时旅游需求、网络平台点评内容等数据分析,建立关于数字化红色旅游的预测模型,了解旅游者的旅游偏好与情感需求,既为未来更多红色旅游资源的三维数字化呈现提供数据支撑,也可以为红色文化的传播效果与社会效益的评估提供数据支撑。

中共湘区委员会旧址虚拟旅游产品设计完成后,2021 年9—10 月在中共长沙历史馆、长沙学院、湘西土家族苗族自治州花垣县第三中学、湘西州吉首市矮寨镇矮寨社区等地进行推广展示,活动受到媒体关注,相关报道在学习强国、新湖南等媒体刊出,获得了较好的社会反响。后期将于中共长沙历史馆的公众号平台上线。

目前,该产品有中共党员、普通游客、工人、农民、学生等不同民族、不同年龄、不同职业、不同文化水平的社会各阶层参与体验。在参与群众的采访及在线评论中,体验者表示“感觉特别真实,希望有机会到实地观摩”“能够联想到毛泽东等同志早期的革命经历”,另有少部分年轻学生建议“最好能加入逼真的游戏环节或者增强游戏体验”,还有大部分体验者认为“应该有更多类似的体验活动和内容”。从活动反馈看来,产品能获得体验者的认可,也能获取体验者的个人感受与完善产品功能的具体建议。

5 结论

三维数字化技术是红色文化传承的新途径,三维数字化呈现能够很好地促进红色旅游资源的活化利用,能够更好地唤回“人”与红色的“物”之间的鲜活情感联系。首先,利用数字化技术打造数字红色资源库,保存红色文化的“活性”。用户能够观赏到红色遗址实体,看到文字信息,还可以通过影像、音乐、声音等多种信息来进行交互,甚至可以借助虚拟现实技术获得与实地参观媲美的沉浸式体验。其次,优化用户体验、扩大接触和普及面,激发红色文化的“活力”。最后,提升游客情感代入,让红色文化入脑入心,使红色文化真正地“活化”。红色资源的数字化是为了让红色文化能够走进普通大众生活,塑造民众与红色文化遗产之间的关联和情感,只有当红色文化的遗址与文物成为生活的一部分,才能真正地得到“活化”。

数字化技术能够真实地重建文化遗产本身,而景观基因理论则为革命环境的重建提供了依据,这也是红色文化基因守正传承的重要路径。景观基因理论的运用对红色文化旅游资源如何从实物形态向虚拟世界映射起到了关键指导作用。文化景观基因的布局特征、环境特征、文化特征、建筑特征的属性特征分析、要素提取及图谱构建能够为具体的红色旅游资源三维数字化呈现与保护提供依据,为建立红色文化旅游资源的数字基因库提供素材。随着红色旅游资源数字化的逐步实现和深化,可以推进红色文化数字化档案馆以及红色文化基因数据库的建设,促进红色基因的挖掘与传承,彰显新时代的红色精神。在红色文化旅游资源的景观基因提取过程中需要对属性特征进行深度挖掘,注重类别标准的确立,在三维数字化呈现过程中特别注意有效信息的筛选以及成像过程中对属性特征的三维还原,确保对红色旅游资源三维数字化呈现的准确性。

遵循景观基因理论,利用基于三维数字化技术构建的红色遗产数据库将成为重要的数字化生产要素,是红色旅游资源新的存在形态,成为其走向新一代游戏、数字文创、超高清影视等行业的重要路径;同时,基于景观基因理论的三维数字化技术的应用对其他旅游资源景观基因的提取、筛选、成像与传播也具有指导意义。此外,该研究思路也为5G 时代特定文化遗产的虚拟博物馆建构提供了解决方案,拓展了传统博物馆的时空存在形态与体验感受,是文化遗产在数字时代的有效振兴手段。但目前,虚拟现实硬件设备繁复、眩晕反应,轻量化三维模型的数据量,优化跨媒体传播仍是三维数字化技术亟待解决的问题。放眼未来,推动红色文化遗产资源的数字化呈现与应用,还须深度融合5G 通信、大数据、人工智能等前沿科技,规范红色文化遗产的数字化采集精度与呈现标准,加强优质红色文化内容生态建设。

红色旅游资源数字化产品体现出教育性、科技性、游戏性和体验性,丰富了红色教育的形式,拓展学习的时间空间。未来,面向元宇宙带来的场景变革,红色文化资源除了数字化呈现以外,还应加强与科技、教育、游戏等行业的深度融合,才能永葆活力。