2015—2019年赣州市常住居民心血管疾病死因分析

2022-07-25刘婷婷郑作兵吴杨娜杨嘉辉朱容非胡恭华

刘婷婷,杜 刚,张 伟,郑作兵,袁 琼,吴杨娜,杨嘉辉,朱容非,胡恭华,5

(1.赣南医学院2020级硕士研究生;2.赣州市疾病预防控制中心;3.赣南医学院公共卫生与健康管理学院,江西赣州 341000;4.南昌大学公共卫生学院,江西 南昌 330000;5.赣南医学院心脑血管疾病防治教育部重点实验室,江西 赣州 341000)

流行病学报告显示,在慢性非传染性疾病中,心血管疾病(Cardiovascular Disease,CVD)是世界范围内死亡率和致残率最高的疾病,且治疗费用高,给国家和社会带来巨大经济负担[1-2]。随着我国经济和社会的发展,人口老龄化进程的加快,我国居民CVD在低收入群体和青年群体中快速增长,这提示开展CVD防治工作刻不容缓[3]。基于此,本文对赣州市2015—2019年常住居民心血管死亡原因进行分析,旨在为当地合理配置卫生资源,制定行之有效的CVD干预措施提供科学依据。

1 资料与方法

1.1 资料来源赣州市2015—2019年人口资料来源于赣州市统计局统计年鉴,死亡病例资料来源于赣州市疾病预防控制中心人口死亡信息登记管理系统。本研究从死亡信息登记管理系统中选取2015年1月1日至2019年12月31日的CVD死亡病例信息。

1.2 方法以根本死亡原因纳入研究,剔除不是因CVD死亡、信息错误和重复病例后分析。死亡数据按照《疾病和有关健康问题的国际统计分类第十次修订本》(International Classification of Diseases,ICD-10)统一进行死因编码和分类(I00-I99),具体包括:风湿性心脏病(I00-I09)、高血压及其合并症(I10-I15)、缺血性心脏病(I20-I25)、肺心病及肺循环疾病(I26-I28)、脑血管疾病(I60-I69)及其他心血管疾病[4]。主要分析2015—2019年赣州市不同年龄段、不同性别CVD死亡率及其变化趋势、死因构成和导致CVD死亡的主要疾病等。

1.3 统计学分析利用Excel 2016对资料进行整理,计算出CVD死亡率。采用SPSS 23.0软件进行分析,通过χ2检验分析不同性别CVD死亡率之间的差异,死亡率变化趋势采用趋势χ2检验,检验水准α=0.05。在考虑死亡数的基础上,以2019年我国人均预期寿命77.3岁为居民预期寿命来估计死亡造成的寿命损失[5]。计算减寿指标,包括潜在减寿年数(Potential Years of Life Lost,PYLL)、潜在减寿率(Potential Years of Life Lost Rate,PYLLR)[6]。

2 结 果

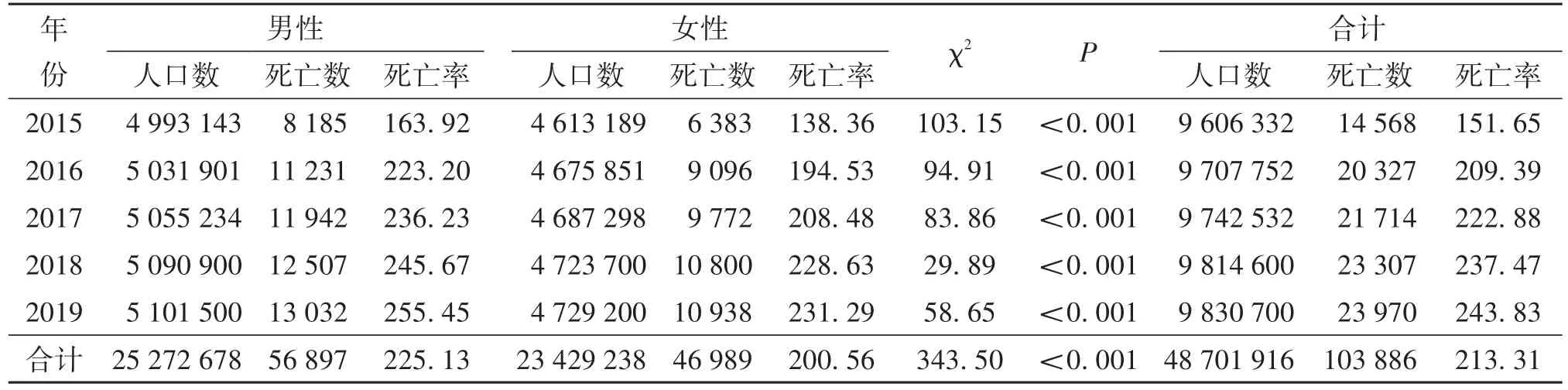

2.1 死亡概况2015—2019年赣州市CVD累计报告死亡103 886例,年平均报告死亡率为213.31/10万,经卡方趋势检验,表明死亡率呈逐年上升趋势(χ2=2 041.00,P<0.001)。男性CVD死亡率高于女性,其中男性死亡率为225.13/10万,女性死亡率为200.56/10万,且2015—2019年间不同性别死亡率差异有统计学意义(χ2=343.50,P<0.001),见表1。

表1 2015—2019年赣州市居民心血管疾病死亡数及死亡率(1/10万)

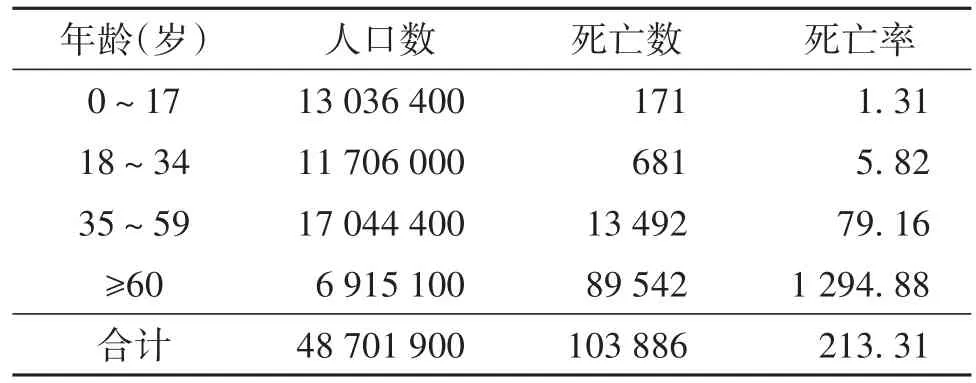

限于赣州市统计年鉴的赣州市人口年龄统计资料,将年龄段划分为青少年(0~17岁)、中青年(18~34岁)、中老年(35~59岁)、老年(≥60岁)[7]。本研究显示,2015—2019年赣州市CVD死亡率随年龄上升而上升(χ2=217 082.76,P<0.001),60岁及以上老年人CVD死亡率最高,为1 294.88/10万(见表2)。

表2 2015—2019年赣州市不同年龄组居民心血管死亡数及死亡率(1/10万)

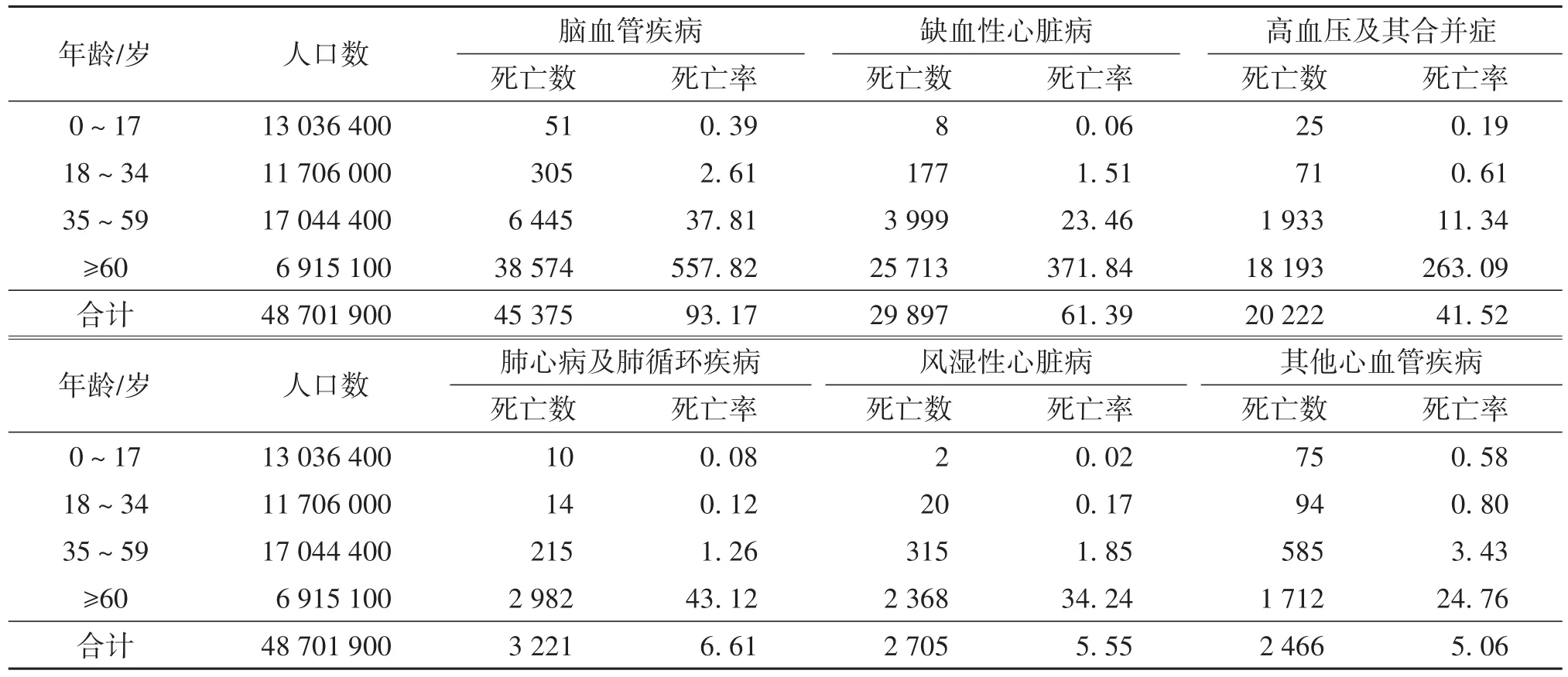

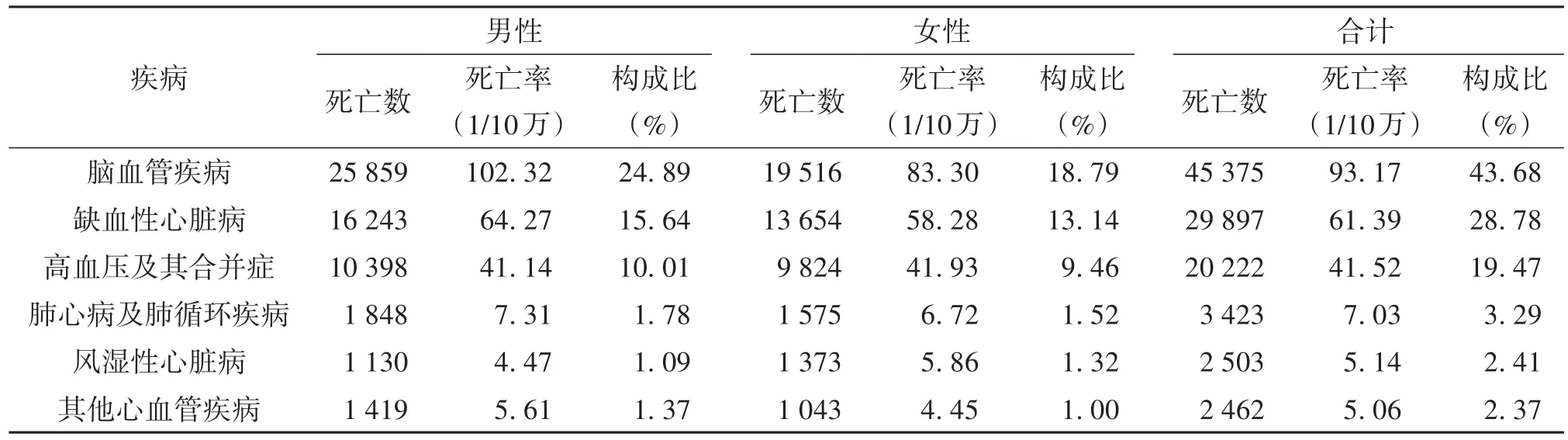

2.2 不同类型心血管疾病死亡情况2015—2019年赣州市CVD死亡病例中,根据死因编码(ICD-10)将心血管疾病分为6大类,分别计算出脑血管疾病死亡率(93.17/10万)、缺血性心脏病死亡率(61.39/10万)、高血压及其合并症死亡率(41.52/10万)、肺心病及肺循环疾病死亡率(6.61/10万)、风湿性心脏病死亡率(5.55/10万)、其他心血管疾病死亡率(5.06/10万)。且不同年龄组死因顺序略有不同,除0~17岁年龄组外,其他年龄组CVD死亡的主要原因为脑血管疾病、缺血性心脏病、高血压及其合并症(见表3)。除了高血压及其合并症、风湿性心脏病死亡率女性高于男性外,其他类型心血管疾病死亡率均男性高于女性(见表4)。

表3 2015—2019年赣州市不同年龄组居民分类型心血管死亡数及死亡率(1/10万)

表4 2015—2019年赣州市不同性别居民分类型心血管死亡情况

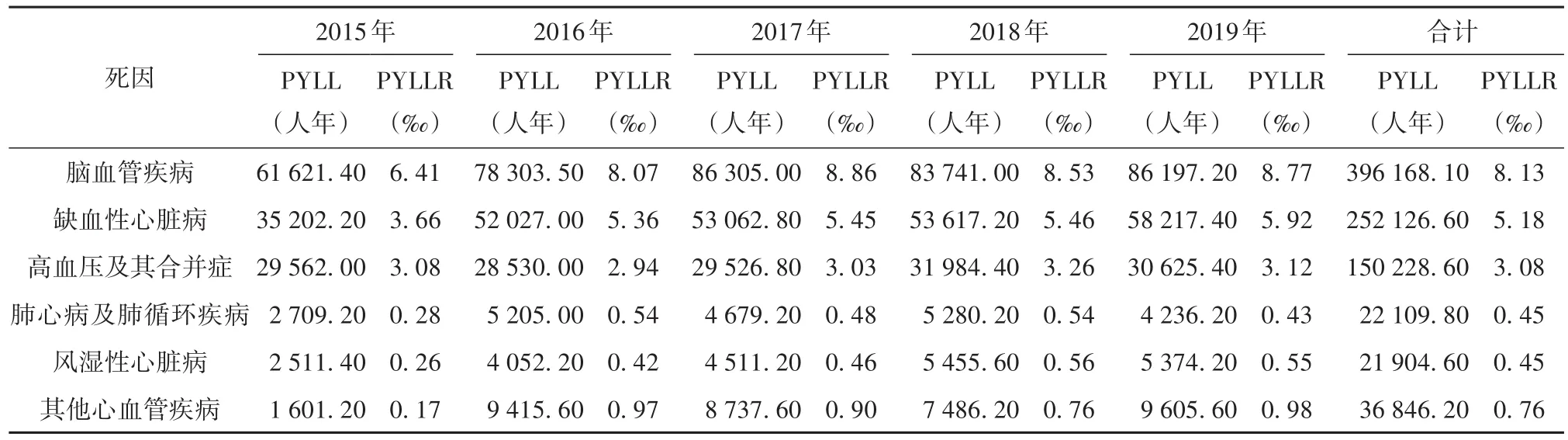

2.3 潜在减寿年数分析当预期寿命定于77.3岁时,2015—2016年赣州市常住居民CVD主要死因造成的PYLL均较大,其中脑血管疾病寿命损失最大,为396 168.10人年,且PYLLR由2015年的6.41‰升至2019年的8.77‰(见表5)。

表5 2015—2019年赣州市居民分类型心血管造成的PYLL和PYLLR

3 讨论

通过对赣州市2015—2019年常住居民的死因分析,发现其CVD死亡率为211.45/10万,高于山东省2011—2013年死亡率监测结果(123.81/10万)与2010—2016年浦东新区王港社区居民CVD粗死亡率(103.46/10万),但低于2016年浙江省CVD死亡率(216.10/10万)、2013—2015年常德市鼎城区CVD死亡率(257.54/10万)与2014年北京市CVD粗死亡率(292.84/10万)[8-12]。在我国,无论男性还是女性,CVD均是首位死因,且男性死亡率高于女性[13]。这与赣州市不同性别的死因监测结果一致。男性CVD死亡率高于女性,可能是由于男女性基因表达与生理机制存在差异,造成对不同疾病的反应不同,更容易受到危险因素的影响,也可能是男性吸烟、酗酒体力活动不足、高盐饮食暴露率更高[14-16]。

人口老龄化是指60岁以上人口占总人口超过10%或者65岁以上人口占总人口超过7%[17]。据《赣州统计年鉴2020》显示,赣州市60岁以上人口占比为14.76%,这表明赣州已迈入老龄化社会,这将给公共卫生和医疗保健带来挑战[7]。本研究结果显示,2015—2019年以来,赣州市CVD死亡率随年龄增长而上升,60岁以上老年人死亡率为1 294.88/10万,这提示,CVD是导致老年人死亡的主要疾病。因此,需要我们更加关注老年人,了解老年人CVD分布特征,同时加强60岁以前人群心血管疾病各类危险因素的预防控制工作,以减少心血管疾病发病率、死亡率,并逐步完善我国慢性病防治体系。

我们在死亡率的基础上,计算PYLL,估计寿命损失与早亡对健康造成的损害,结果显示,脑血管疾病的寿命损失更多,是CVD导致寿命损失的主要类型。且2016年赣州市缺血性心脏病与风湿性心脏病PYLL为52 027人年、4 052.2人年,高于江西省同期水平(33 495人年、1 800人年)[18],此后虽无江西省相关数据报道,但赣州市这两类心脏病以及其他主要类型CVD的PYLL和PYLLR均呈上升趋势,提示赣州市CVD导致的死亡情况不容忽视。因此,我们更应该重视CVD对健康和寿命的影响。

综上,赣州市CVD死亡率和导致的人群寿命损失上升,在老龄化加剧的情况下,CVD的防控成为我市当前乃至今后一段时期内的重要公共卫生问题,这提示我们需要进一步加强慢性非传染性疾病的防治,尤其加强居民CVD的健康教育,倡导健康的生活方式,并且针对不同人群的特点及其主要危险因素,采取相应的防治措施,从而降低CVD的发生率与死亡率,提高居民预期寿命和生活质量。但本研究由于当地分性别、年龄人口资料的局限性,难以对死亡数据进行性别和年龄标准化,尚未探讨当地CVD标化死亡率。建议当地人口统计相关部门向公众提供更为具体详细的资料,以便开展深入分析研究。