铬污染场地修复淋洗工艺应用

2022-07-25邓江兰叶明强朱泽民李志南

邓江兰 叶明强 朱泽民 李志南

(航天凯天环保科技股份有限公司, 湖南 长沙 410100)

0 前言

铬是重要的化工原料,广泛应用于电镀、医药、印染、皮革、催化剂、氧化剂、金属缓蚀剂、合成橡胶等行业,但铬是一种有毒物质,在生产过程中若处置不当会产生污染。因此,随着我国产业结构的升级和环境保护要求的提高,许多规模小、工艺技术落后的电镀、化工和制革企业先后关闭停产,甚至破产。这些关停的涉铬企业的含铬废渣堆便成为我国主要的铬污染场地,其中的六价铬严重威胁着周边的生态环境,因此,亟需对铬污染场地进行修复。

铬污染场地修复技术较多,包括固定化/稳定化、化学还原、淋洗、电动修复、生物修复等[1-2]。其中,固定化/稳定化修复技术不适合重度污染治理,且无法彻底消除污染;化学还原修复技术会使土地失去生态功能,且修复效果受地质化学环境影响;电动修复技术影响因素较多,操作复杂,在工程实践中没有得到广泛应用;生物修复技术只适用于浅层的、受污染程度较轻的土壤,且修复周期长、效率低;淋洗修复技术修复周期短、效果好,可用于治理重度污染场地。本文以长沙市某铬污染场地为研究对象,在实验室小试的基础上,选择了淋洗技术进行修复,探讨了淋洗剂种类、浓度、淋洗时间等对修复效果的影响,为今后类似污染场地修复工程提供依据。

1 铬污染特征分析

1.1 污染场地概况

某污染场地原为一家生产铬盐的化工企业,主要生产重铬酸钠、铬酸酐、氧化铬绿及碱式硫酸铬等铬系列产品,其铬盐生产工艺为传统的有钙焙烧工艺,目前该厂已经完成搬迁。场地四周是城市道路,除南边有几户本地居民外,其他相邻区域不存在居住区。

1.2 铬渣的成分分析

铬渣是在铬盐生产过程中产生的一种有毒固体废弃物,其化学成分为铬、铁、铝、钙、硅的氧化物或相互组成的碱性复合盐,以及少量铬酸盐化合物。铬渣的毒性由铬渣内六价铬化合物不断扩散和流失所造成,而六价铬化合物主要以四水铬酸钠、铬酸钙、铬铝酸钙和碱式铬酸铁等化合物形式存在,此外还有一部分六价铬包藏在铁铝酸四钙、β-硅酸二钙及其他物料熔体中,因其在铬盐生产浸取过程中未全部扩散到溶体表面和溶解而残留在铬渣内。

1.3 铬污染场地中铬的形态及迁移转化特性

1.3.1 土壤中铬的存在形态

刘云惠等[3]将土壤中的重金属铬分成5种形态:交换态铬、碳酸盐结合态铬、铁锰结合态铬、有机结合态铬和残渣态铬。赵少婷等[4]研究表明,土壤污染程度不同,铬的存在形态不同。在未受污染或受轻度污染的土壤中,铬主要以残渣态存在;在污染严重的土壤中,铬主要以铁锰结合态存在;在不同污染程度的土壤中,交换态铬、碳酸盐结合态铬和有机结合态铬的含量都很低。

1.3.2 铬在土壤中的迁移

铬在土壤中的迁移主要由土壤运移以及重金属与土粒间的各种物理、化学吸附作用引起,因此土壤的类型、孔隙率、含水率、氧化还原电位等对铬的迁移转化有很大的影响[5]。由于土壤吸附六价铬和三价铬的特性不同,它们的迁移速度也不同。王鑫[6]研究表明土壤黏土矿物吸附三价铬的能力比吸附六价铬能力强数倍甚至数十倍,因此三价铬易被土壤截留,游离态的三价铬较少,其对植物的毒性相对较小。六价铬在土壤中易于迁移,当含铬浓度较高的淋滤液排放时,铬会在土壤上层迅速达到饱和,随后渗入地下水,造成地下水污染。

1.3.3 铬在土壤中的转化

容群等[7]将土壤中铬的转化分为两个方面,一是形态的转化,二是价态的转化。土壤中铬的形态和价态往往随着土壤条件的变化而转化。六价铬和三价铬的性质不相同,前者活性低而毒性高,在热力学上较稳定;后者活性高而毒性低,在动力学上较稳定。它们在天然条件下可以相互转化,其转化主要受土壤的pH值、氧化还原电位、土壤孔隙率和质地、有机物含量等因素[8]影响。

1.4 铬污染分布特征分析

铬盐场地内下伏基岩为新元古代冷家溪群黄浒洞组(Pt3h)浅变质板岩,地表为第四系全新统桔子洲组(Qhj)二元结构土体覆盖。前期工程地质钻探岩芯揭露,场地内地层完整岩性自上往下依次为杂填土、粉质黏土、黏质中粗砾砂、圆砾、强风化板岩、中风化板岩。

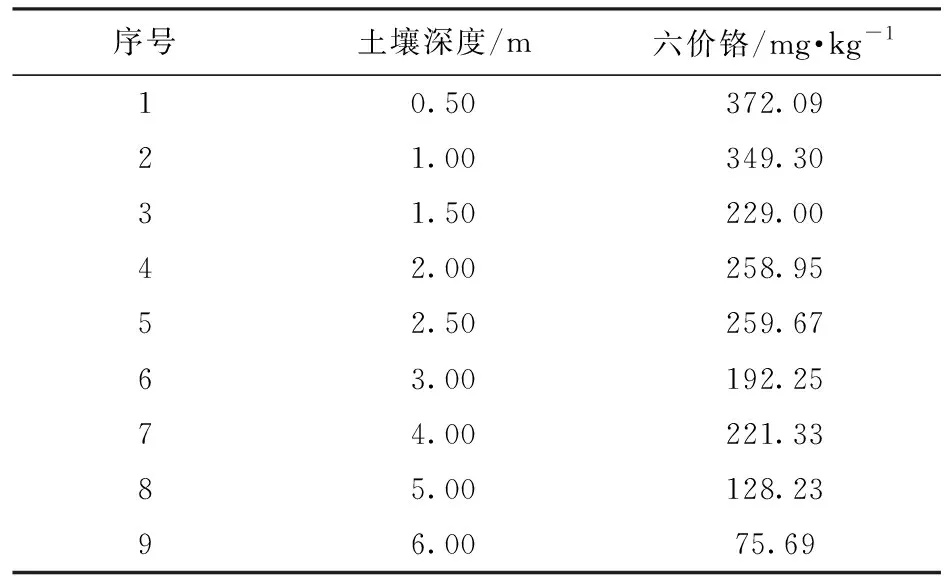

六价铬浓度高的样品多取自杂填土层及存在渣土混合物的位置。目前已探明厂区污水处理站西侧地下4 m存在渣土混合物,故土壤污染最大深度可达地下4 m以下。为更加清晰地反映不同深度铬的污染情况,按深度统计土壤铬分布特征,结果见表1。

表1 不同深度铬污染分布特征分析

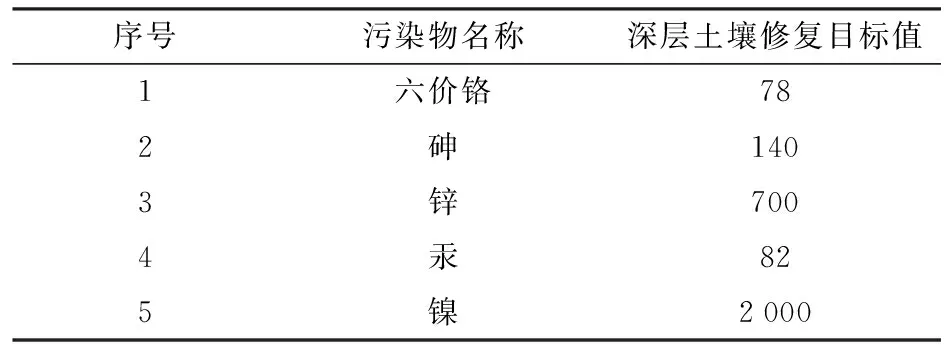

1.5 土壤修复目标

本场地修复后规划为公园绿化用地,为第二类用地,周边无敏感水源。综合比较该场地风险评价报告,结合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600—2018)风险筛选值和管制值,得出不同污染物类型的修复目标值,见表2。

表2 土壤修复目标值 mg/kg

2 修复应用研究

2.1 修复内容

本污染场地面积5.3万m2,平均清挖深度2 m,共计10.5万m3污染土壤,采用异位堆浸淋洗技术将铬淋洗出来。异位堆浸淋洗修复技术原理是在做好防渗的堆浸淋洗场上,通过向污染土壤堆体喷淋水或能使土壤中污染物溶解并迁移的溶剂,使土壤中的污染物转移到液相中,并通过堆体底部设置的收集导排系统实现固液分离处理,达到快速消减土壤中污染物总量的目的[9]。

2.2 实验室淋洗条件确定

2.2.1 土壤性质分析

决定淋洗技术是否可行、费用是否低廉的关键因素在于土壤性质,包括团粒大小分布、孔隙度、饱和度等[10]。土壤团粒大小分布在很大程度上影响着土壤的渗透性。随着土壤团粒体积的降低,土壤渗透性也逐渐降低[11]。本项目的土壤经过破碎筛分后,具有较好的渗透性,适合采用淋洗技术。

2.2.2 淋洗药剂的选择

在破碎筛分的基础上,选择了水和三种淋洗剂进行淋洗实验,比较淋洗效果。三种淋洗剂分别为硫酸亚铁、柠檬酸、淋洗剂A(复合淋洗剂)。实验条件为:取0.5~2 mm粒径的土壤5 g,分别放入250 mL锥形瓶中,并加入淋洗剂,调整液土比为20∶1。在室温条件下,控制搅拌器转速150 r/min,淋洗60 min后取样进行检测,试验结果见表3。

表3 不同淋洗剂对铬污染土壤的淋洗结果 mg/kg

从表3检测结果可知,单纯的自来水淋洗达不到修复目标值,而三种淋洗剂对该铬污染土壤均有效果,淋洗效果排序为淋洗剂A>柠檬酸>硫酸亚铁。因此,本项目淋洗剂选择淋洗剂A,该淋洗剂具有见效快、无二次污染、不会破坏土壤结构等优点。

2.2.3 淋洗剂A参数确定

2.2.3.1 淋洗浓度

在破碎筛分的基础上,选择淋洗剂A对本项目的土壤进行试验。取0.5~2 mm粒径的土壤5 g,分别置入250 mL锥形瓶,调整液土比为20∶1,搅拌器转速为150 r/min。在室温条件下,分别加入不同浓度的淋洗剂A进行试验,淋洗60 min后取样进行检测。试验结果如图1所示。

图1 淋洗浓度对铬污染土壤淋洗结果的影响

从图1可知,随着淋洗剂A浓度的增加,淋洗效果增强。以浓度0.25 mol/L的淋洗剂A进行淋洗,结果高于修复目标值;以浓度0.5 mol/L的淋洗剂A进行淋洗,结果低于修复目标值;之后再提高淋洗剂浓度,虽然可以提高淋洗效果,但提高的效果不明显。因此,选择淋洗剂A浓度为0.5 mol/L。

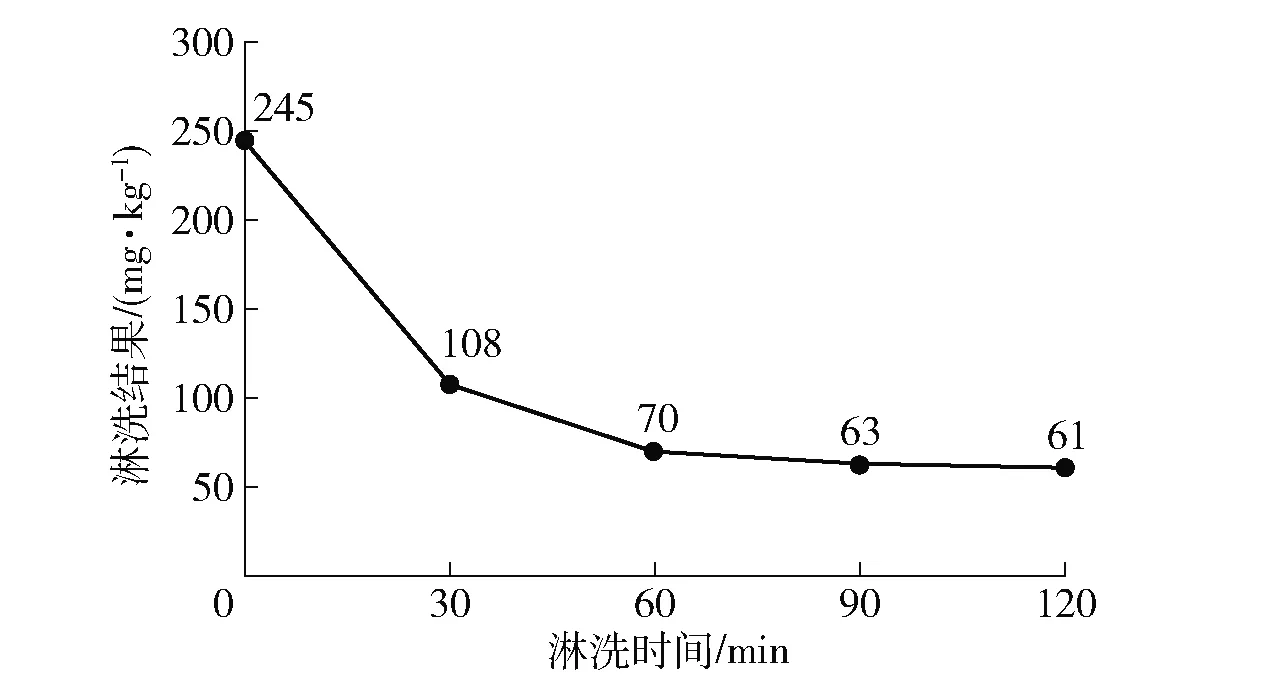

2.2.3.2 淋洗时间

在上述确定的淋洗浓度的基础上,进行淋洗时间分析试验。取0.5~2 mm粒径的土壤5 g,分别置入250 mL锥形瓶,调整液土比为20∶1,搅拌器转速为150 r/min,初始淋洗浓度为0.5 mol/L。在室温条件下,分别淋洗不同时间后取样进行检测。试验结果如图2所示。

图2 淋洗时间对淋洗结果的影响

从图2可知,随着淋洗剂时间的增加,淋洗效果增强。淋洗60 min后,土壤中的铬浓度达到修复目标值;再延长淋洗时间,虽然能提高淋洗效果,但提高的淋洗效果不明显,故选择淋洗时间为60 min。

3 修复过程

3.1 工艺流程

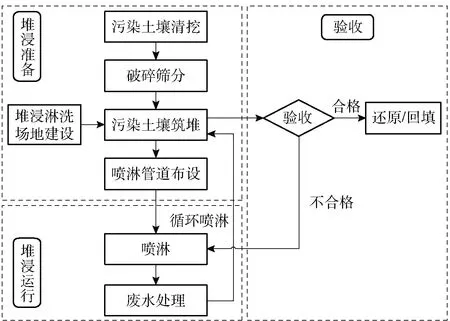

淋洗工艺流程如图3所示。

图3 堆浸淋洗中试工艺流程图

3.2 实施过程

淋洗准备过程主要有污染土壤开挖、ALLU斗破碎筛分土壤、污染土壤筑堆、喷淋管道布设等;在喷淋过程中,主要涉及药剂的添加、加药池的循环运行、样品的采集、实验室自检和第三方检测公司外检等;通过实验室自检和第三方公司检测,评价淋洗效果,及时调整工艺参数,如淋洗时间和药剂浓度等;在检测到土壤中六价铬去除率超过60%时,停止喷淋,待土壤中蓄存的淋出液流干后,进行自然风干,然后将土壤转运至暂存区域。根据上述实验室小试结果,具体工艺参数如下:

1)淋洗剂A初始浓度为0.5 mol/L,实时监测淋出液浓度,在淋洗后期,适当降低淋洗剂浓度。

2)针对个别点位铬浓度较高的情况,淋洗后添加2%的草酸,然后再添加5%的硫酸亚铁处理,可使污染土壤处理达标。

4 修复效果

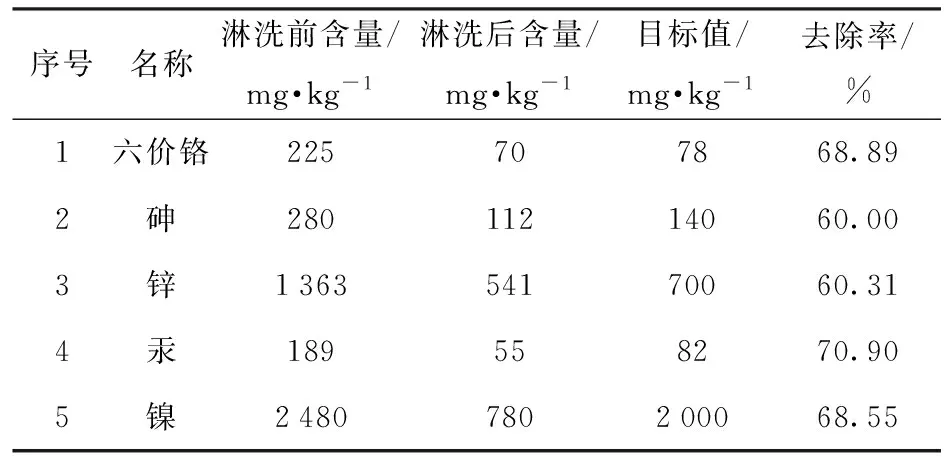

铬污染土壤经过清挖- 转运- 筑堆- 喷淋的工艺处理后,污染物含量与修复前对比见表4。

表4 淋洗工艺修复前后污染物含量对比

从表4可知,该污染土壤经过淋洗工艺修复后,各项污染因子含量均低于修复目标值,各项污染因子去除率均在60%以上,表明修复效果较好,说明淋洗技术是铬污染场地修复的一项重要技术。

5 结束语

经过淋洗工艺修复后,铬污染场地土壤的各项污染因子均达到GB 36600—2018管制值要求,各项污染因子去除率均在60%以上,表明修复效果较好。

目前,铬渣污染场地修复技术日渐成熟,淋洗技术是一项重要的土壤修复技术,具有污染物去除率高、修复周期短,无二次污染等特点。本项目的应用,可为今后的铬污染场地修复工程提供参考。