设计思维教学法的理念框架与支撑技术

2022-07-23林琳董玉琦沈书生

林琳 董玉琦 沈书生

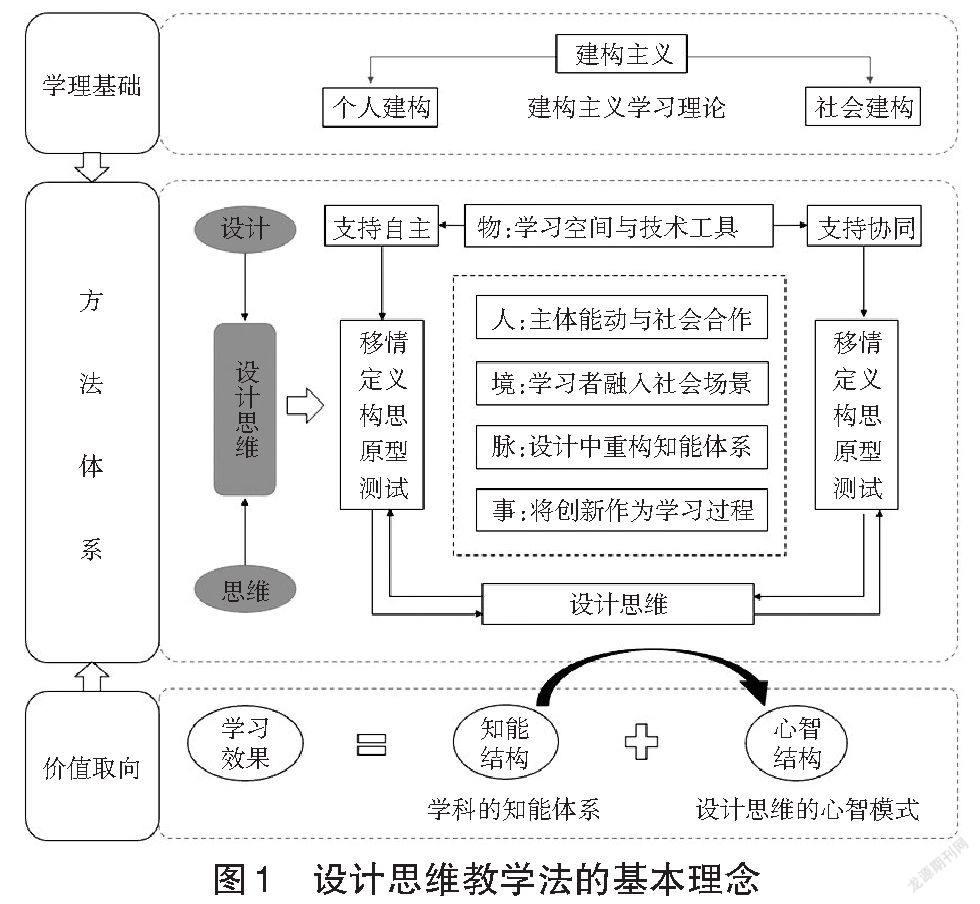

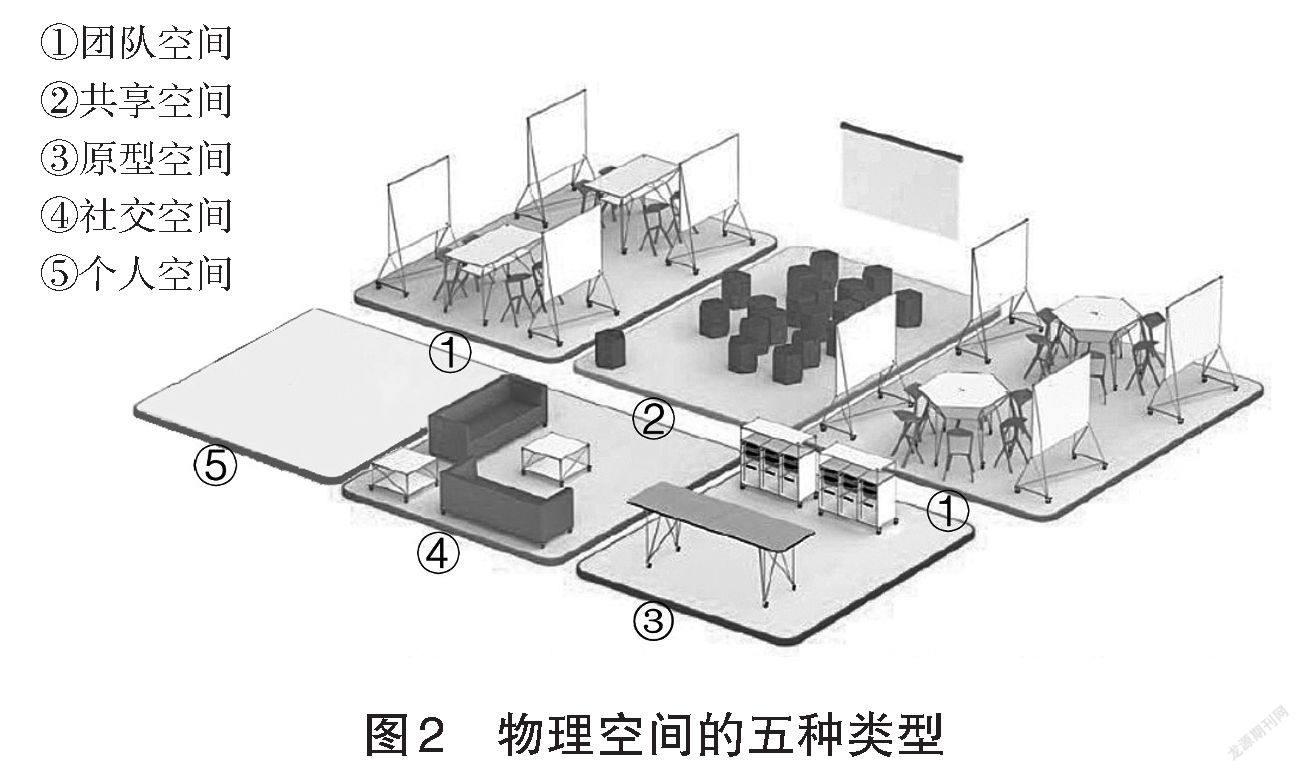

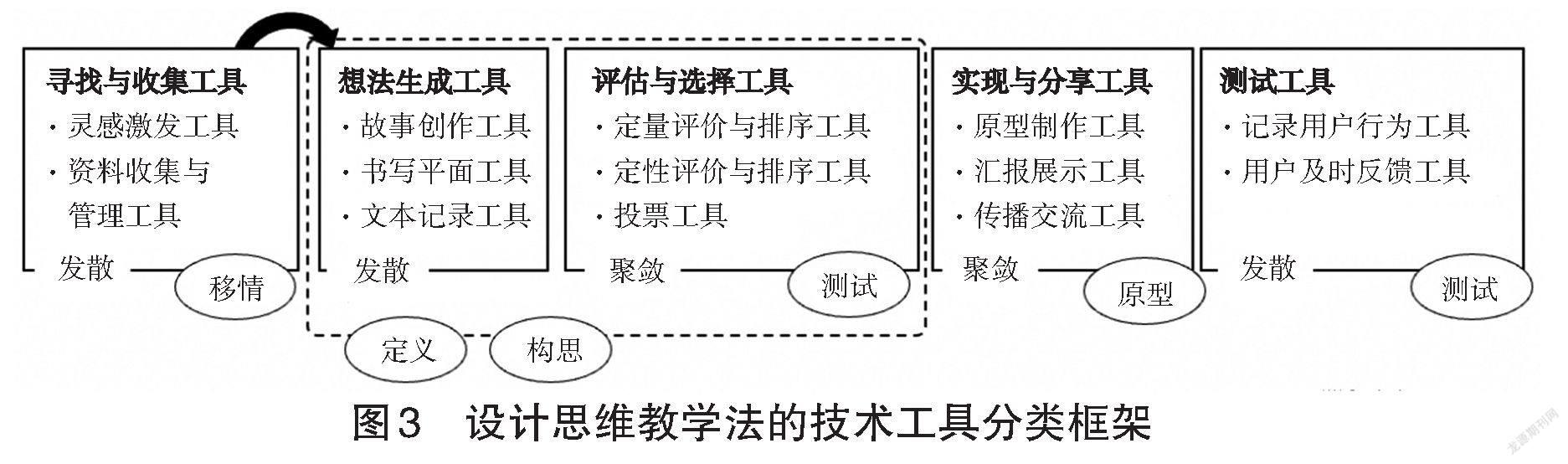

摘要:关注创新人才培养的设计思维教学法正风靡全球,它以建构主义作为学理基础,以“知能—心智”双结构的建立为教学目标,并在“人—境—脉—事—物”每个维度上都具有其独特的内涵。教学法关涉学习空间与技术,因此对设计思维教学法的研究离不开对与之相匹配的学习空间和技术工具的探讨。支持设计思维教学法的学习空间应具有合作性、可视化、实验性、灵活性、舒适性、结构化和自动化等特征,其中物理空间包括团队空间、共享空间、原型空间、社交空间和个人空间五种类型,网络空间则提供了完整的设计思维过程框架、协作工作区、工具库和设计轨迹记录的功能。为了更好地实现对学生创新自信力与创新能力的培养,学习空间还需嵌入寻找与收集工具、想法生成工具、评估与选择工具、实现与分享工具和测试工具等设计思维教学支撑工具。在未来的设计思维教学法研究与实践中,要充分发挥物理空间和网络空间的优势,开展融合型学习;在用好常态化技术工具的同时,探索新兴技术对设计思维活动的支持;可基于实践证据进一步探索设计思维教学法的有效性。

关键词:设计思维;设计思维教学法;学习空间;技术工具

中图分类号:G434 文献标识码:A 文章编号:1009-5195(2022)04-0073-10 doi10.3969/j.issn.1009-5195.2022.04.009

一、引言

我国工业设计之父柳冠中教授认为“设计”是人类的第三种智慧(第一是科学,第二是艺术),甚至可以说是第一智慧,因为设计是为人类社会而生的创造行为,主要是研究实事求是地、适应性地解决问题(柳冠中,2017)。在美国兴起的“设计思维教学法”(Design Thinking Pedagogy)是一种风靡全球的创新能力培养方法(约翰·斯宾塞等,2018)。它承载着一种新型教学理念,在高等院校面向未来工程师、教师、设计师、创业者等专业人才的培养中,以及中小学的STEM教育、创客教育等领域受到广泛关注。其发展经历了“设计思维—设计思维教育—设计思维教学法”三个阶段。

对于首次接触设计思维的人,往往会将其看作一种思维方式。事实上,设计思维更倾向于被理解为对思维的行动,即一套创新方法论。设计思维是设计师在设计实践中所做的无形工作和所使用的有价值的策略(Kimbell,2011),它能够为没有设计背景的人提供支持创新过程各环节的方法指引,以帮助其创新性地解决复杂问题。

美国斯坦福大学在2005年建立了哈索·普拉特纳设计研究院(Hasso Plattner Institute of Design,简称d.school)并开展设计思维教育,旨在培养不同专业的大学生和研究生创新性解决问题的能力。2007年,德国波茨坦大学建立了哈索·普拉特纳研究院(Hasso Plattner Institute,HPI),它與d.school被称为设计思维教育的姊妹学校。随后越来越多的高校开展了设计思维教育,并有大量相关慕课涌现,例如斯坦福大学的“设计思维行动实验室”(Design Thinking Action Lab)和麻省理工学院的“领导与学习的设计思维”(Design Thinking for Leading and Learning)。

在高等教育领域,研究者将设计思维教育中使用的教学法称为“设计思维教学法”,它是指有关设计思维的教与学的理论与实践,其能够为课程设计与实施提供策略、行动和判断(Beligatamulla,2021)。卢卡(Luka,2014)提出设计思维可以作为一种教学法,在教学过程中发展学习者的21世纪技能,提高其创造力和创新能力;瑞格利等(Wrigley et al.,2017)对设计思维教学法中涉及的教学内容和教学方式展开了研究。在基础教育领域,有大量的教育工作者将设计思维运用于课堂教学,例如,斯坦福大学的卡罗尔等人(Carroll et al.,2010)较早将设计思维教学法运用在中学地理课堂中。但是,教育工作者们并未专门针对设计思维教学法展开深入探索,而仅是将设计思维过程作为一种教学过程。对设计思维教学法的研究有利于指导实践者更好地将设计思维运用于课堂教学实践,这首先需要明确其基本内涵与独特之处。教学法是在特定教学思想指导下,师生为达到教学目的而开展的一系列教学活动的方法体系(刘舒生等,1990)。设计思维教学法是从现实问题出发为学生创设学习项目情境,引导学生团队通过移情、定义、构思、原型和测试等设计活动,在使用知能来定义问题和提出问题解决方案的过程中,发展学生的设计思维心智模式,并最终提升其创新自信力和创新能力的新型教学方法。它的独特之处体现在两个方面:一是通过移情允许学生自己构建问题,而非仅仅是处理预先确定好的问题,学生可以在移情中通过自身的洞察力来发现问题解决的焦点(Goldman et al.,2022);二是在教学的各个环节都提供了明确的设计思维策略与工具以支持活动的开展。设计思维是一套方法论,设计思维教学法是在这套方法论的指导下开展教与学的活动。设计思维教学法并不是设计思维过程在教学中的简单运用,它关注对“教什么”“如何教”等问题的回答,其核心在于促进设计思维与学科内容的有效融合。

传统的教室会限制教师教学风格的多样性、阻碍教学的创造力,设计思维教学法的实施离不开对传统学习空间的重新设计。“教学法—空间—技术”(Pedagogy-Space-Technology, PST)是目前国际上较具影响力的学习空间设计框架。PST框架中涉及教学法、空间和技术,三个部分之间相互关联、相互影响。教学法引导了空间与技术的结合,空间推动了教学法的落地并承载了技术,技术增强了教学法的效果并拓展了空间的范围。基于PST框架的思路,下文聚焦对设计思维教学法的基本理念是什么,如何设计面向设计思维的学习空间,哪些技术工具可以促进设计思维教学法的实施等问题的探讨,以期为推动我国教学创新变革及其基础设施建设提供借鉴。

二、设计思维教学法的基本理念

设计思维教学法的基本理念包括学理基础、价值取向和方法体系三个部分,如图1所示。其强调以建构主义学习理论为指导,在培养学生学科知能体系的同时,发展学生面向设计思维的心智模式。学理基础与价值取向对于方法体系具有引导性,在二者共同牵引下的设计思维教学法可以从人、境、脉、事、物五维要素展开教学设计,具有丰富的内涵。

1.学理基础

建构主义学习理论对设计思维教学法的实施具有指导作用(Pande et al.,2020)。建构主义关注思维在个人和社会层面的相互联系。个人建构主义的代表人物皮亚杰用结构主义研究儿童的认知发展,并强调知识与思维具有内在一致性。社会建构主义的代表人物维果斯基将思维与社会层面的关联提到了新的高度,强调社会环境在思维发展中的地位。设计思维教学法以团队为基础开展学习活动,它看似以社会建构的视角看待问题,实际上建构是先出现在社会层面,而后内化到个人层面。个人建构是建构得以发生的生物学基础,而社会建构则是建构的生态学基础。前者保证了个体自我成长的可能性,后者则保证了个体自我成长的价值性(即个体对群体、对社会的价值)。设计思维教学法凸显了个人建构和社会建构二者的联系。此外,从建构主义的视角看,设计思维有利于促进高阶思维的“发生”。哲学上认为高阶思维主要包括逻辑推理和批判性思维,心理学上认为它指向复杂问题的解决,更普遍的观点认为它需将独立的经验联系到一起去解决问题(Lewis et al.,1993)。与创新紧密关联的高阶思维体现在思维内容的相关性、结构的复杂性和内涵的丰富性,而设计思维具有情境性、结构性和人文性三方面特征,因此,设计思维可以促进高阶思维的“发生”(林琳等,2019a)。

2.价值取向

人类的学习机制并不是通过记住事实来建构自己的知能结构,而是以解决复杂问题的思维方式作为一种学习手段,在做中学的同时发展心智模式。知能结构源自学习的输入过程,是基本知识与基本技能的统一体;心智结构源自于学习的输出过程,是理性(高阶思维、高阶技能等,反映了一个人的胜任力)与非理性(毅力、感觉等心理特质,决定了一个人的价值取向)的统一体。知能结构与心智结构共同构成了认识主体所具有的完备的内部结构,即“知能—心智”双结构。设计思维教学法关注建立知识与设计的关联,尤其关注培养学习者的设计思维心智模式。设计思维心智模式有利于个体心智结构的完善,表现为个体的移情能力、问题解决能力等的提升。有关设计思维的精神、原则、特点的研究,实则都在描述设计思维心智模式,包括以人为本的、合作化的、可视化的、元认知的和迭代化的心智模式(林琳等,2019b)。它们是指导设计师工作的行为方式,设计师并非独有一种心智模式,设计思维的独特之处在于这些心智模式共同构成了其本身。这些心智模式的培养有利于促进学习者接受真实问题的不确定性与开放性,以积极的态度面对挑战与失败,并从失败中学习以促进问题解决方案的迭代优化,最终指向了创新自信力和创新能力的提升。设计思维心智模式的形成表现为学习者对解决问题的世界观与方法论的重新定位(Goldman et al.,2012)。

3.方法体系

教育范式正在经历从教学范式向学习范式转变的过程。前者采用面向“以教為主”的教学方法,关注教学效果的评价;后者从“学”的立场出发,需要建立体现学的共同要素。在信息化背景下产生的五维学习设计,提出了从“人—境—脉—事—物”五个维度出发,设计关注“学”的活动(沈书生,2020),是一种“以学为主”的教学设计理论。本研究以五维学习设计为框架,构建设计思维教学法的方法体系:(1)在“人”的维度,设计思维教学法将学习者作为活动的承担者与发动者,从而实现主体人的角色;学习者将创意协作和有效合作结合来促进深度学习的发生,以及更多创意和更高质量制品的产生,实现社会人的角色。其中,创意协作关注思维的发散,有效合作关注思维的收敛(Leifer et al.,2018)。(2)在“境”的维度,该教学法以项目为载体,项目主题源自真实世界的“刁钻问题”(Buchanan,1992)。学习者需要在大问题下定义更具体的问题,并解决若干个相关的设计挑战。它将与该主题对应的社会环境作为学习环境,将学习者作为学习环境的一部分。(3)在“脉”的维度,“设计本质上是一个知识流动、集成、竞争和进化的过程”(谢友柏,2018),设计的过程就是发展知能的过程。在设计思维教学法中,学科知能的学习是明线,设计思维心智模式的培养是暗线。前者需要在设计挑战中嵌入重构后的学科单元知能,让学生经历知能理解、应用与创新的过程;后者已经自然地融入设计思维过程之中。(4)在“事”的维度,个体能否创造性地行动取决于他所遵循的过程(Von Thienen et al.,2018)。设计思维教学法的学习过程是以设计思维过程引导学生开展学习活动。经典的设计思维过程包括移情、定义、构思、原型和测试五个元素,每个元素对应着一系列方法。设计思维过程并不是这些元素的线性序列,而是在实践中动态生成的过程,不同团队所经历的设计思维过程可能是不同的(Lin et al.,2020)。(5)在“物”的维度,设计思维教学法的学习空间与技术工具既支持自主学习活动的开展,又支持协作学习活动的开展,并为“人、境、脉和事”的设计与“事”的实施提供了必要支持,下文将对此展开更加详细的描述。

三、支持设计思维教学法的学习空间

学习空间是指用于学习的场所,包括物理空间和网络空间,它以建构主义等学习理论为依据,最终目的是促进学习者的学习(许亚锋等,2015)。支持设计思维教学法的学习空间汇聚了各种设计思维元素所对应的学习情境,这与设计思维心智模式的培养紧密关联,可以支持开展多样化的设计活动。

1.支持设计思维教学法的学习空间特征

新的学习空间需要秉承以人为本的原则,从信息共享向学习共享转变,既支持信息的寻找,又支持以共创方式应用信息来建构知识以促进学习的深度发生(Brown et al.,2006)。支持设计思维教学法的学习空间设计秉承以上理念,并以更好地辅助与支持设计思维教学法实施为建设指引,具有以下特征:

第一,合作性。合作可以分为两类:一是创意协作,它关注思维的发散,有利于获得更多的资源、认知和回报;二是有效合作,它关注思维的收敛,在学校教育中更傾向于通过促进学生之间的有效合作,让他们认同一个“正确”的定义(Leifer et al.,2018)。设计思维教学法下的学习根据情境需求切换不同的合作方式,多样化的学习空间为不同的合作方式提供支持:首先,一个迭代的创意协作循环,从同意到不同意,直到形成确实值得进一步关注的概念,这需要空间为团队成员提供发散思维的载体与工具,以及能够促进思维发散的舒适环境。其次,空间为团队成员制作原型提供多样化的工具,使学习者能够基于原型设计经验采取明智的决策。最后,团队借助空间提供的评估工具,收集用户反馈意见,助力原型的迭代,继续开展有效合作使其成为现实。此外,“对远程合作的支持”是学习空间的进阶特征。一方面,在疫情防控等要求学生社交隔离的背景下,该空间可以支持本校的设计思维项目通过远程协作的方式照常开展;另一方面,创新源自不同背景的团队成员的思想碰撞,该空间可以实现跨校、跨省,甚至是跨国学习项目的开展。

第二,可视化。想法的可视化可以促进多方合作以产生创新,在该学习空间中应当实现:一是布置充足的白板。借助于白板,可以将收集到的信息以照片、文字、音视频等形式展现,从而尽可能地还原信息的真实性等。二是为学生提供快速制作原型的工具,帮助他们把构想的解决方案通过故事板、广告示例、体验示例等形式呈现出来。三是为学生提供情境表演等展示原型的场所,这有利于促进用户反馈的深度。

第三,实验性。设计思维强调快速原型制作、实验主义、不断试错、从失败中学习、重新设计等理念。学习空间为原型的制作、迭代与展示提供了工具支持。这些工具既可以帮助团队快速发现解决方案雏形的不足之处,进而改进原型,又可以通过邀请用户参与原型展示活动,获得真实的反馈,促进原型的完善。“可视化”和“实验性”二者紧密关联,也存在细微不同,前者强调对可视化呈现的支持,后者强调促进迭代的发生。

第四,灵活性。更多的互动环节、多种角色扮演、社会参与等多样化的活动设计可以提升学生的学习投入度(Brown et al.,2006)。因此,新的学习空间应支持多样化的学习活动类型,包括设计思维教学法涉及的独立学习、中小型团队合作学习、演讲、学生展示或表演等活动类型(Nair et al.,2009)。灵活的空间便于根据活动需求改变教室布局、桌椅高度来设置一个或多个活动中心,以实现不同学习活动之间的随意切换。例如,白板可以作为团队之间的隔离物,防止互相干扰;还可以在不需要时撤离,让两个独立的空间合并成一个更大的空间,促进团队之间的交流反馈。不同功能类型的学习空间不一定是独立的、专门的空间,可以通过灵活变动布局以转变空间功能。

第五,舒适性。设计与艺术相关,设计思维常被用于促进STEM教育和艺术教育的融合(Henriksen,2017)。艺术创造离不开一个舒适的学习空间。而空间的舒适度离不开对每位学习者个性化需求的关注,例如,不同学习者喜欢不同的学习媒介,有人喜欢阅读电子书、有人喜欢纸质书,那么空间则需要具有多样性的功能来满足这些不同的需求。

第六,结构化。对创新的心理过程与结构的干预被证实有利于促进创新能力的提升(Oman et al.,2013)。该学习空间的“结构化”表现在两个方面:一是过程的结构化,即学习空间以设计思维过程为结构,为学生提供完成学习项目的创新过程指引;二是工具的结构化,即在项目过程中,为学生提供系列的、可互动的设计思维工具,启发学生的思维,帮助其完成项目。这些结构化的过程与工具既可以是教师提供,也可以内嵌于学习空间之中。

第七,自动化。理想的学习空间应具有自动化的特征,包括过程推进的自动化和过程记录的自动化。一方面,学习过程从一个环节自动进入另一个环节,每个环节都会为团队成员自动推送需要的工具与指南。这种循序渐进提供创新工具和指南的方式,可以让团队朝着正确的方向前进。另一方面,学生在学习过程中发生的所有行为都可以被记录,以此捕获学生创造性的工作、记录体现其设计思维的行为,并据此评价学生的贡献、评估设计思维心智模式的转变以及为学生推送设计策略。例如,高曼等(Goldman et al.,2016)设计的“设计思维心智模式转变仪表盘”便秉承了该理念。

2.支持设计思维教学法的学习空间样态

在实践中存在两种支持设计思维教学法的学习空间样态,一是承载着鲜明的设计思维文化特色、已经在常态化使用的物理空间,二是还处于发展阶段、具有进阶特征(即远程协作、结构化和自动化)的网络空间。

(1)基于不同情境的物理空间

HPI的施韦姆勒等人(Schwemmle et al.,2021)提出了支持设计思维教学法的学习空间包含团队空间、共享空间、原型空间和社交空间四个部分。此外,托林等人(Thoring et al.,2018)还提出了第五种空间,即个人空间。创新源自动力因素、个体认知因素(信息加工过程)、情感因素的相互作用,以及与环境的动态交互(Barbot et al.,2011)。这五类空间(如图2所示)为创新的产生提供了支持,其具体功能和配备如下:

第一,团队空间。学生大部分时间都会在该空间中开展活动,因此它是学生参与项目的核心空间。该空间配备如下:可移动的白板,为团队内部的知识分享、知识可视化提供物理支持,促进以共享为引领的紧密合作;站立式办公桌和高脚凳,有利于在站着与坐着之间灵活切换,防止全员坐式办公阻碍团队成员的贡献(全员围坐在一起不便于个体的移动,会造成面对面坐着的成员只能看到对面组员分享内容的颠倒版)。

第二,共享空间。该空间提供了一个核心舞台,并为所有学生提供座位。创新源自多元思维碰撞出的火花,除了团队内部的交流外,整个班集体的分享与互动也非常重要。在该空间中开展的集体活动包括项目前期的背景介绍和后期的制品展示。

第三,原型空间。设计思维提倡让学生从思考走向行动,并通过迭代促进最佳方案的产生。该空间提供了一张足够大的空桌子和一些工具来支持原型的快速创建,进而修改与完善想法。原型有多种类型,例如,用草图描绘的解决方案、快速传递想法的概念原型、能够探索预想使用场景的体验式原型等(Lande et al.,2009)。因此,該空间中提供了纸张、剪刀、角色扮演道具等多样化的材料来辅助学生的行动。

第四,社交空间。创新依赖人与人之间的社会联系,也依赖非正式的、轻松的环境。长时间全身心投入学习与合作中的激烈讨论等会给学生带来一定的疲惫感,因此需要为学生提供一个轻松的、非正式的社交空间,用于热身运动、社交、休息等等。它是参与设计思维项目的学生遇到的第一个空间,该空间为参与者营造了积极的氛围,让学生感受到自己被欢迎,并激发其学习动力和好奇心。社交空间与其他空间物理分离,它可以是一个特定的物理空间,也可以是大堂的休息室、建筑外的露台等。

第五,个人空间。它旨在为每个成员提供思考、反思、冥想的安静且无干扰的环境,为个体开展阅读、写作、个人创意等独立的工作与学习提供场地支持。尽管设计思维教学法下的学习依赖于团队合作,但是合作学习是从个体建构走向社会建构的过程,且最终落脚点是个体,因此需要提供个体空间。图2中并未给出个人空间的配备示例,它可以是任何适合个人工作的配备。

需要注意的是,不同功能的空间同处于一个大空间之中,并不需要区分设计,可以通过调整空间布局来改变空间的功能。例如,由于学生更多的时间是在团队空间中工作,需要共享空间的时间较少,因此,该空间可以由团队空间通过移动桌椅和白板重新布局,从而转化为临时空间。

(2)集成多种功能的网络空间

博斯曼等(Bosman et al.,2020)的研究表明,网络空间通过为每个学生分配角色、提供一个有效的方法、允许学生按照各自的节奏参与项目,来添加跨学科项目的包容性和可获得性,让复杂的设计挑战简单化。支持设计思维教学法的网络空间一般具有如下多种功能:

第一,该空间提供了完整的设计思维过程框架,并将其作为整个学习过程的支架,帮助学生思考如何解决问题与设计制品。例如,Sprintbase是由专业的设计思维从业者开发的支持设计思维活动开展的创新平台,该平台的指导选项卡区域可以引导学生团队完成设计思维的每一个环节;平台还提供过程性管理,设置每项任务的截止日期,推送通知、提示和操作方法以确保每位学生在项目进程中都知道该做什么、何时做什么,保证项目向前推进。

第二,作为网络协作空间,提供一个直观的协作工作区,用于捕获、共享和整理团队成员的研究、见解、想法和原型等。相对于物理空间,网络空间打破了时空的阻碍,学生可在不同时空参与协作活动,有利于增加内向者(或者需要更多时间思考的人)的贡献量,并且移动设备的支持能促使学生可以更便捷地远程加入团队活动。

第三,内嵌一个工具库以支持完整的创新过程。该工具库具有以下特征:一是互动性。提供数字化的设计思维工具与指南,这类似于斯坦福大学开发的《Design Thinking Bootleg》中为不同设计思维阶段提供可选用的工具与工具使用指南(Doorley et al.,2018)。对比工具书,网络平台的优点在于它将静态的支架工具转化为具有互动性的多媒体工具,并且让学生知道何时及如何使用该工具。二是生成性。网络空间支持参与者自己制作工具并上传,在学习过程中不断充实与完善工具库。三是引导性。指导选项卡中,解释了每一个设计思维环节的目的,同时学习者也可以自行添加工具、提示和相关文档。网络空间将在正确的时间为学生团队推送正确的工具,并在需要采取行动时为学生及时推送通知。

第四,可以记录每个学生参与项目的设计轨迹,并通过绩效分析查看每个学生在项目中的贡献、参与度等信息,教师可以根据此信息发现需要格外帮助的学生。在项目结束后,平台还可生成项目的总结日志,以便将其分享给对项目感兴趣的人。例如,Sprintbase平台以PDF的形式提供一份项目故事总结,它包括与设计过程的所有步骤相关的文档。

四、支撑设计思维教学法的技术工具

支撑设计思维教学法的技术工具内嵌于学习空间之中,为认知的发生提供了中介。传统的工具与数字化工具共同支持设计思维教学法:前者有利于行动的发生,将学习者的行动导向更具新颖性与趣味性的结果,以此提升学习者的能动性;后者对前者具有替代、增强、修改和重塑等不同层次的影响,如扩展数据来源渠道、便利数据的收集与管理。本文提出了支持设计思维教学法的技术工具分类框架,以期在设计思维教学法的实践中,为充分利用各种技术工具来支持学生学习提供指导。

1.设计思维教学法的技术工具分类框架

大多数对设计思维技术工具的分类以设计思维过程的不同环节为依据(胡小勇等,2018;Ratcliffe,2014;Cserti,2019),这在操作层面具有较好的指导性。但是在实践中同一个技术可能同时适用于设计思维的不同环节,因此,德威特等人(Dewit et al.,2012)从功能上对技术进行了分类。综合以上两种情况,本文将支撑设计思维教学法的技术工具分为寻找与收集工具、想法生成工具、评估与选择工具、实现与分享工具和测试工具五种类型,并指出其适用的设计思维环节,如图3所示。

2.分类框架下技术工具的两种样态

(1)传统的技术工具

斯坦福大学总结了其在实践中使用的支持设计思维的工具类型,包括闭包类(魔术贴、磁铁、胶带、回形针等)、工具类(打孔器、剪刀、订书机等)、基材类(塑料、卡片纸、便利贴等)、规模化体验类(片材、大卷的厚纸等)、配件类(丝带、贴纸、人偶、橡皮筋等)和书写类(记号笔等)(Royalty,2011)。这些工具以“想法生成工具”和“实现与分享工具”为主,主要可用于想法的可视化呈现,并以此促进团队之间面对面的合作交流,以及用户反馈的收集。其使用存在以下两种常见情况:第一,便利贴等文本记录工具常被用于定义和构思环节。在定义环节,学生会把移情中洞察到的信息写在便利贴上,并贴在白板上供团队定义问题;在构思环节,学生会使用便利贴分享想法,便利贴的灵活性可以方便管理不同的想法,如对想法进行分类、筛选。第二,使用不同材料制作原型促进解决方案的可视化交流。在原型和测试环节,学生使用简单的材料制作原型不仅能促进想法的表达,而且能促进反馈的收集,有利于不断优化解决方案。

(2)数字化技术工具

数字化技术工具扩大了设计思维教学法的教育理念落地的范围,提升了其落地的便捷性。国外的研究者探索了大量支持设计思维活动开展的数字化技术工具(Ratcliffe,2014;Cserti,2019)。盡管它们都面向英文语种国家的用户,但了解这些工具的基本功能与应用场景,有利于启发我们寻找类似工具。基于以上分类框架,数字化技术工具分类如下:

第一类,寻找与收集工具,多被用于支持移情环节。具体包括两种:一种是灵感激发工具,例如承载着各类数据的社交媒体(微博、博客、朋友圈等)、各大论坛等。它为问题的定义提供了可供分析的资料。另一种是资料收集与管理工具。一是支持远程移情活动的工具,包括利用问卷调查平台、视频会议平台等工具进行在线调研与访谈,有利于资料的收集。二是提供思维脚手架支持移情活动的工具,例如提供移情地图、客户旅程图、利益相关者分析等思维模版的可视化思维平台工具,它们在提供收集功能的同时,也为数据分析提供了脚手架。三是支持文本、语音、视频等资料的记录与编辑的工具,包括录音机、录像机、相机、视音频剪辑软件等。四是支持在记录的同时管理资源的软件,可以便捷地制作主题文章、为照片之间添加联系、形成研究日记,包括视频日记本、手写笔记等应用程序。五是单纯的资源管理工具,包括思维导图、在线协作文档等工具,能够将收集到的信息便捷地整理为故事板、思维导图、流程图等形式进行分享以促进团队定义问题。

第二类,想法生成工具,用于支持基于收集到的资源(论据)提出论点的定义环节,也被用于基于定义的问题提出方案的构思环节。想法生成工具有利于促进头脑风暴活动的开展,支持团队思维发散,以促进想法数量的增加,并能够有组织地展示每个人的想法。例如,创建用户角色并为不同角色添加信息以支持讲述用户故事的工具、协作白板工具和协作思维导图工具。

第三类,评估与选择工具,它与想法生成工具是配套使用的,适用于定义与构思环节,能够促进想法从发散走向聚敛。在若干想法生成之后,需要对这些想法进行评估,并选择其中最佳的想法。包括对定量或定性数据进行评价与排序的工具,如SWOT分析工具、在线投票系统、重要性排序工具等。评估工具还可用于测试环节中对收集的反馈进行筛选。

第四类,实现与分享工具,它提供了丰富的资源库,可以开展协作设计并导出为多种格式以便在特定用户群体中分享。具体包括:一是数字化原型制作工具,包括用户界面设计工具与用户体验设计工具,用于设计网页、移动应用程序、游戏等原型;二是汇报展示工具,例如以Prezi为代表的故事讲述工具、视音频制作工具,以及以PowerPoint为代表的演示文稿工具;三是传播交流工具,数字化原型的一个突出优点在于方便在网络空间中分享给目标用户并收集用户反馈,微博等社交媒体中的群组有利于为原型寻找适合的用户。

第五类,测试工具。其应用涉及两种类型的测试活动:一是制作好的网页或移动应用要进行用户测试,这时候需要一种测试工具,可以记录测试员的每一个动作;二是向用户介绍概念原型,需要收集用户的反馈意见。对于后者,需要为测试环节寻找合适的用户群体,还需要能够提供访谈、记录与分析等功能的工具来收集用户反馈。

五、设计思维教学法研究展望

设计思维教学法作为一种新型教学理念,还需要经过大量的实践来检验与完善,未来研究应关注以下方面:

一是将融合型学习与设计思维教学法相结合。在已有的教育实践中,支持开展设计思维教学法的学习空间以物理空间为主,但已有研究者开始关注网络空间的构建。物理空间有利于设计文化的表达,强化学习者对设计思维的信念与价值观,促进人与人之间情感的交流。网络空间则拓展了物理空间的功能,可以支持远程合作,为跨领域的创新提供了更多机会,而且可以对学习过程进行记录,为评价学生发展提供数据。随着云计算、人工智能等技术的应用,网络空间能在自动化地记录学生学习轨迹的同时,为学生团队提供适应性学习服务,为学生个体提供个性化学习支持服务。结合物理空间和网络空间的优势,在未来的研究中可以进一步探索将融合型学习方式(祝智庭等,2021)和设计思维教学法相结合,让线上、线下教学在时间维度上“并行”,更好地培养学生的设计思维心智模式。

二是在使用好常态化技术的同时,加强对新兴技术的探索。新兴技术有望被应用于设计思维教学各个环节。例如,AR、VR、XR等技术可以帮助学生提升沉浸式体验;人工智能技术可以优化对数据的分析;高级算法与大数据等技术可以为客观呈现事实提供支持;3D打印、XR技术等有助于更精确且低成本的原型制作(Hannon,2018)。机器学习、数据分析等智能技术与数字平台相结合所建构的学习空间,能够促进设计思维发挥更大的创新作用。然而,新兴技术在设计思维教育教学中的应用仍需不断探索,现阶段提倡为学生提供的数字化技术工具应尽可能的简单,并且是已经被常态化使用的工具。这样学生不用过于关注技术工具的使用方法,而可以将更多的时间用于开展创新性的活动(Bekker et al.,2015)。

三是从“实施与运营”视角探索设计思维教学法的有效性问题。PST框架从“理念与设计”和“实施与运营”两个关注点出发,提出了指导教学法、空间和技术设计的思路。已有对支持设计思维教学法的学习空间和技术工具的研究,更多从“理念与设计”角度展开,而从“实施与运营”角度开展的探索还非常有限。未来的研究要基于实践证据来进一步探索技术支持设计思维教学法下的学习有效性问题,例如,这种教学法能够产生多大的效能?它适用于哪些学科内容的教学?空间的布置发挥了什么作用?技术促进教学的有效策略是什么?

参考文献:

[1][美]约翰·斯宾塞,A. J. 朱利安尼(2018).如何用设计思维创意教学:风靡全球的创造力培养方法[M].王頔,董洪远.北京:中国青年出版社:34.

[2]胡小勇,朱龍(2018).面向创造力培养的设计思维模型与案例[J].现代远程教育研究,(3):75-82.

[3]林琳,沈书生(2019a).美国“设计思维融入课堂教学项目”研究[J].比较教育研究,41(7):67-74.

[4]林琳,沈书生,李艺(2019b)谈设计思维发展高阶思维何以可能——基于皮亚杰发生认识论的视角[J].电化教育研究,40(8):22-29.

[5]刘舒生,董燕桥(1990).教学法大全[M].北京:经济日报出版社:1.

[6]柳冠中(2017).设计是第三种智慧[EB/OL].[2021-07-06].https://www.mbachina.com/html/tsinghua_pbcsf/201804/147811.html.

[7]沈书生(2020).信息化教学设计:聚焦五大维度[M].北京:科学出版社:74-98.

[8]谢友柏(2018).设计科学与设计竞争力[M].北京:科学出版社:xii.

[9]许亚锋,尹晗,张际平(2015).学习空间:概念内涵、研究现状与实践进展[J].现代远程教育研究,(3):82-94,112.

[10]祝智庭,胡姣(2021).技术赋能后疫情教育创变:线上线下融合教学新样态[J].开放教育研究,27(1):13-23.

[11]Barbot, B., Besançon, M., & Lubart, T. (2011). Assessing Creativity in the Classroom[J]. Open Education Journal, 4:58-66.

[12]Bekker, T., Bakker, S., & Douma, I. et al. (2015). Teaching Children Digital Literacy Through Design-Based Learning with Digital Toolkits in Schools[J]. International Journal of Child-Computer Interaction, 5:29-38.

[13]Beligatamulla, G. (2021). Design Thinking Pedagogy: A Phenomenographic Study of Design Thinking Teaching in the Higher Education Context[D]. Brisbane: Queensland University of Technology:24.

[14]Bosman, L., Daut, E., & Van Winkle, R. et al. (2020). Integrating Digital Civics into the Engineering Technology Classroom[J]. Journal of Engineering Technology, 37(2):20-32.

[15]Brown, M., & Long, P. (2006). Trends in Learning Space Design[M]// Oblinger, D. G. (Ed.). Learning Spaces. Boulder: Educause:9.1-9.11.

[16]Buchanan, R. (1992). Wicked Problems in Design Thinking[J]. Design Issues, 8(2):5-21.

[17]Carroll, M., Goldman, S., & Britos, L. et al. (2010). Destination, Imagination and the Fires Within: Design Thinking in a Middle School Classroom[J]. International Journal of Art & Design Education, 29(1):37-53.

[18]Cserti, R. (2019). 20 Best Online Tools for Design Thinking[EB/OL]. [2021-03-01]. https://www.sessionlab.com/blog/design-thinking-online-tools/.

[19]Dewit, I., Bois, E. D., & Moons, I. et al. (2012). Idea Market: Implementing an Ideation Guide for Product Design Education and Innovation[C]// Buck, L., Frateur, G., & Ion, W. (Eds.). Proceedings of the 14th International Conference on Engineering & Product Design Education (E&PDE12). Antwerp:763-768.

[20]Doorley, S., Holcomb, S., & Klebahn, P. et al. (2018). Design Thinking Bootleg[EB/OL]. [2021-02-25]. https://static1.squarespace.com/static/57c6b79629687fde090a0fdd/t/5b19b2f2aa4a99e99b26b6bb/1528410876119/dschool_bootleg_deck_2018_final_sm+%282%29.pdf.

[21]Goldman, S., Carroll, M. P., & Kabayadondo, Z. et al. (2012). Assessing d.learning: Capturing the Journey of Becoming a Design Thinker[M]// Plattner, H., Meinel, C., & Leifer, L. (Eds.). Design Thinking Research. Berlin, Germany: Springer:13-33.

[22]Goldman, S., & Zielezinski, M. B. (2016). Teaching with Design Thinking: Developing New Vision and Approaches to Twenty-First Century Learning[M]// Annetta, L. A., & Minogue, J. (Eds.). Connecting Science and Engineering Education Practices in Meaningful Ways. Springer International Publishing:237-262.

[23]Goldman, S., & Zielezinski, M. B. (2022). Design Thinking for Every Classroom: A Practical Guide for Educators[M]. New York: Routledge:15.

[24]Hannon, C. (2018). The Impact of Technology on Design Thinking[EB/OL]. [2021-03-02]. https://www.chrishannoncreative.com/blog/2018/9/10/the-impact-of-technology-on-design-thinking.

[25]Henriksen, D. (2017). Creating STEAM with Design Thinking: Beyond STEM and Arts Integration[J]. The STEAM Journal, 3(1):11.

[26]Kimbell, L. (2011). Rethinking Design Thinking: Part I[J]. Design and Culture, 3(3):285-306.

[27]Lande, M., & Leifer, L. (2009). Prototyping to Learn: Characterizing Engineering Student’s Prototyping Activities and Prototypes[C]// Bergendahl, M. N., Grimheden, M., & Leifer, L. et al. (Eds.). Proceedings of ICED 09, the 17th International Conference on Engineering Design. California: The Design Society:507-516.

[28]Leifer, L., & Meinel, C. (2018). Introduction: Reflections on Working Together-Through and Beyond Design Thinking[M]// Plattner, H., Meinel, C., & Leifer, L. (Eds.). Design Thinking Research. Cham, Switzerland: Springer:1-12.

[29]Lewis, A., & Smith, D. (1993). Defining Higher Order Thinking[J]. Theory into Practice, 32(3):131-137.

[30]Lin, L., Shadiev, R., & Hwang, W. Y. et al. (2020). From Knowledge and Skills to Digital Works: An Application of Design Thinking in the Information Technology Course[J]. Thinking Skills and Creativity, 36:100646.

[31]Luka, I. (2014). Design Thinking in Pedagogy[J]. The Journal of Education, Culture, and Society, 5(2):63-74.

[32]Nair, P., Fielding, R., & Lackney, J. A. (2009). The Language of School Design: Design Patterns for 21st Century Schools[M]. Minneapolis: DesignShare:19.

[33]Oman, S. K., Tumer, I. Y., & Wood, K. et al. (2013). A Comparison of Creativity and Innovation Metrics and Sample Validation Through In-Class Design Projects[J]. Research in Engineering Design, 24(1):65-92.

[34]Pande, M., & Bharathi, S. V. (2020). Theoretical Foundations of Design Thinking – A Constructivism Learning Approach to Design Thinking[J]. Thinking Skills and Creativity, 36:100637.

[35]Ratcliffe, J. (2014). Technology and Design Thinking [EB/OL]. [2021-01-26]. https://dschool-old.stanford.edu/groups/k12/wiki/a5f91/Technology_and_Design_Thinking.html.

[36]Royalty, A. (2011). Materials List[EB/OL]. [2021-02-27]. https://dschool-old.stanford.edu/groups/k12/wiki/56b69/Materials_List.html.

[37]Schwemmle, M., Nicolai, C., & Weinberg, U. (2021). Using ‘Space’ in Design Thinking: Concepts, Tools and Insights for Design Thinking Practitioners from Research[M]// Plattner, H., Meinel, C., & Leifer, L. (Eds.). Design Thinking Research. Cham: Springer:123-145.

[38]Thoring, K., Desmet, P., & Badke-Schaub, P. (2018). Creative Environments for Design Education and Practice: A Typology of Creative Spaces[J]. Design Studies:56:54-83.

[39]Von Thienen, J. P. A., Clancey, W. J., & Corazza, G. E. et al. (2018). Theoretical Foundations of Design Thinking[M]// Plattner, H., Meinel, C., & Leifer, L. (Eds.). Design Thinking Research. Cham: Springer:13-40.

[40]Wrigley, C., & Straker, K. (2017). Design Thinking Pedagogy: The Educational Design Ladder[J]. Innovations in Education and Teaching International, 54(4):374-385.

Theoretical Framework and Supporting Technologies of Design Thinking Pedagogy

LIN Lin, DONG Yuqi, SHEN Shusheng

Abstract: Design Thinking Pedagogy (DTP), which concerns the cultivation of creative talents, is becoming increasingly popular worldwide. The DTP takes constructivism as the theoretical basis and the improvement of the learner’s binary architecture of “knowledge-mind” as the teaching goal. Methodologically, it has its unique connotation in each dimension of the people, the scenes, the threads, the events and the objects. Since the pedagogy relates to learning space and technology, the study of DTP is inseparable from the study of learning space and the corresponding technique tools. The characteristics of the learning space of DTP include cooperation, visualization, experimentation, flexibility, comfort, structurization and automation. Within the learning space, the physical space requires different zones that refer to as team space, sharing space, prototyping space, social space, and personal space. The e-learning space provides a complete framework of the design thinking process, collaborative workspace, tool library, and the function of design process tracing. Only by embedding the design thinking tools (i.e., searching and collection tools, idea generation tools, evaluation and selection tools, realization and sharing tools, and testing tools) in the learning space could we better cultivate the students with innovation confidence and innovation capability. During the future research and practice of DTP, the following three aspects should be concerned. First, the advantages of physical and e-learning spaces should be maximized to carry out online-merge-offline Learning. Second, in addition to the common tools, the support of emerging digital technologies for design thinking activities should be explored. Third, the effectiveness of DTP based on practical evidence should be further studied.

Keywords: Design Thinking; Design Thinking Pedagogy; Learning Space; Technique Tools