南非种族困境的记录者

2022-07-23邓小玮

邓小玮

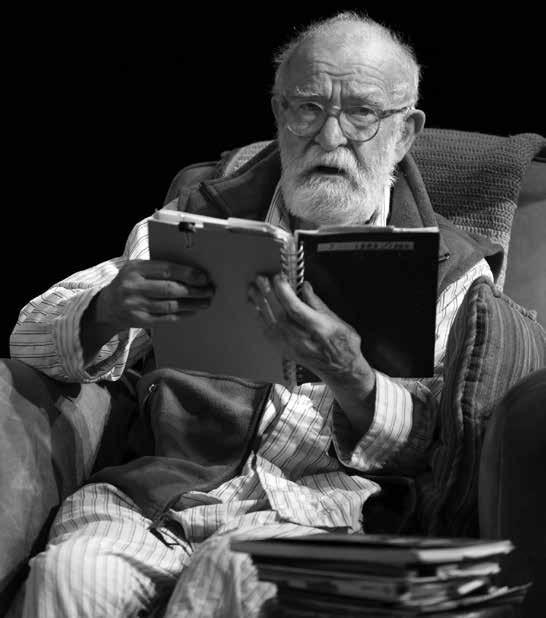

阿索尔·富加德(Athol Fugard,1932— )是南非国宝级戏剧家、小说家和导演,他的作品以其对当代政治和社会问题的高度关注而广获赞誉,包揽了东西方国家各大戏剧奖项,并在2011年被授予托尼奖终身戏剧成就奖。2015 年,富加德的戏剧在中国舞台上映。富加德一生致力于反对种族主义,在很长的一段时间内被认为是南非的灵魂人物。

并非科班出身的他走上戏剧道路之前的人生充满波澜,一系列经历深刻影响着富加德的创作观念。富加德是一个南非白人“混血儿”,父亲哈罗德是曼彻斯特移民的后裔,讲英语,是胡格诺派教徒;母亲伊丽莎白·玛格达莱娜是阿非利卡人(或称荷兰裔)。富加德3岁那年,全家搬迁至伊丽莎白港——这个曾经的英国殖民地、多种族居住区也成为富加德日后戏剧创作的主要背景。居住地的多种族特性让他可以接触不同种族的人群,多元的家族血统与宗教背景使他本能地对不同的种族与文化秉持尊重包容的态度,这种平等的意识使富加德在创作初期就将视角聚焦到黑人的生活,并在之后几十年的创作生涯中一直保持着对种族主义这一题材的关注。富加德的父母来自不同的世界,这在一定程度上可以解释为什么他在戏剧中处理种族问题时经常表现出痛苦与纠结,因为他找不到一个可以既不“背叛”父亲也不“背叛”母亲的完美立场。

如果说家庭经济条件的困顿和母亲勤劳坚强的品质是促使富加德走上文学道路的外部动力之一,那么他辍学环游非洲期间在约翰内斯堡的“土著专员法庭”的书记员工作经历则成为其创作的内在动力——他要通过描绘底层和边缘人物的生存境况,发现人类内心的无意识,探讨公民被剥夺的权利。

富加德的创作与现实生活密切相关,因此其创作也具有明显的阶段性。1950年代是富加德的创作初期,这一时期以对戏剧的探索为主。到了20世纪六七十年代,经过在国家剧院、英国剧院和新非洲剧团的历练,富加德掌握了基本的舞台技术,也迎来了自己的创作成熟期。在美国乡土作家威廉·福克纳的指点下,他确定了自己的戏剧主题,并且不断尝试新的戏剧形式,形成了自己的戏剧风格,其人其剧也开始产生国际影响力。这一时期的重要作品《血结》《哈啰和再见!》《鲍斯曼和列娜》并称为“家庭关系三部曲”,《希兹尉?班西死了》《孤岛》《根据不道德法案逮捕后的供述》则被称为“政治三部曲”。富加德在戏剧中控诉南非非人道的种族隔离制度,充满了对广大被压迫的贫苦人民的同情。比如,在 《鲍斯曼和列娜》中,无家可归的“霍特诺特”(南非对霍屯督人的蔑称)鲍斯曼和列娜“像蜗牛一样辗转在大路上,就是找不到一块能直起身来像人一样自由生活的地方”;黑人罗伯特?兹威林西玛为了能找个工作养家糊口,只好接过刚刚从被流氓捅死的黑人弟兄身上掏出来的、还带有体温的身份证去冒名顶替。《希兹尉·班西死了》是富加德與两位黑人演员合作的即兴戏剧。他们受到波兰实验戏剧导演杰齐·格罗托斯基的影响,以南非实行“通行证法”为背景,在剧中对这一不合理的法律规定进行了强烈谴责,指出南非种族主义政权对黑人的残酷迫害将最终导致自身的灭亡。

1980年代是富加德创作的过渡时期,无论主题还是戏剧形式都发生了变化。随着世界各国舆论的谴责和国内反抗运动的日益加剧,南非的种族隔离政策慢慢陷入进退维谷的境地。在社会趋势即将发生大转变之际,富加德通过作品替黑人同胞们发出了准备好翻身做主人的呐喊。

1990年代初至今是富加德的创作转型时期。1994年南非正式废除种族隔离制度,进入后种族隔离时代。种族隔离制度虽然在法律上得以废除,但人们内心的隔阂却无法消除,人们并没有获得想象中的美好、公平的生活。这一时期富加德的创作主题发生了明显变化,开始关注南非出现的新的社会问题。在后种族隔离时期,种族间的隔膜与不信任,以及贫困、失业、高犯罪率等严峻的社会问题并没有消失,南非距离真正结束种族隔离还有一段非常曲折的道路,富加德由此开始思考新南非的未来之路。

生活中发生的种种事件直接影响了富加德的戏剧创作和表演,他的作品基于真实事件,戏剧中各种独具特色的人物也能在生活中找到原型。富加德强烈的责任感让他时刻心系南非的普通人,想要记录下他们为生存而奋斗的时刻,他的戏剧也因此具备了纪实性,从生存、矛盾、发展三方面的困境出发,展现其对于种族问题的深切关怀与忧思。

黑人种族内部的生存困境

《血结》作为富加德前期的代表作品之一,其核心在于对种族、伦理问题的深入探讨及其潜藏的象征意蕴,展现了黑人在种族内部的生存困境。

这种生存困境首先体现在种族身份的伪装上。剧中的兄弟二人虽然是一个母亲所生,但肤色迥然不同,哥哥莫里斯身为黑白混血,皮肤较白,稍加打扮就可以伪装成白人;弟弟扎卡里亚赫却皮肤黝黑,每日靠着为白人打工度日。“白人”哥哥不仅在幼时选择离开家乡,在地缘上切断与黑人身份的联系,长大后靠着假身份还接受了教育,在游历社会的过程中渐渐养成了不同于黑人的社会价值观念。为表现身份伪装下人对自身的迷失,富加德在剧中设计了莫里斯“扮演”白人的桥段,而长期的身份伪装使得莫里斯逐渐对自己虚假的种族身份产生了认同,开始以白人自居。尽管后来莫里斯选择重新拾回黑人的身份,试图与弟弟重建真诚的友情和亲情,但他始终游离于白人群体与黑人群体之间,找不到自己真正的身份与位置。

其次,在家庭伦理身份上,《血结》体现了一种颠覆性。家庭关系“起初是唯一的社会关系”,本应是兄友弟恭、母慈子孝,却因为现实社会的非人制度而扭曲。同为孩子,莫里斯因其较浅的肤色而获得了母亲更多的爱意,从小便得到了比黑人弟弟更精美的玩具,而这份区别对待的母爱也潜移默化地将种族观念植入扎卡里亚赫的头脑中,使他开始对黑人身份产生厌弃,对白种人心生向往,并且无意识地显露出由种族主义思想荼毒导致的对家庭伦理关系的反叛。在种族隔离制度的影响下,黑人种族内部呈现出明显的迷失状态。一方面,部分黑人无论从行为还是认知都试图向白人靠拢,与自身所在种族群体分割;另一方面,极力摆脱“低贱”种族身份的黑人既无法彻底成为白人,又丢失了黑人的自我认同感。

受加缪的影响,《血结》的结尾带有明显的存在主义风格:兄弟俩的生活看似回归正轨,实际却貌合神离,他们幻想着不可能发生的事情,陷入一种没有希望的生活中。这正是对种族隔离制度下整个南非黑人群体困境的隐喻:在身份的迷失中该如何生存。

黑白种族之间的矛盾困境

1980—1990年代初是南非风云动荡的10年,此时反殖民、反种族压迫运动进入高潮,黑白种族之间的矛盾冲突也愈演愈烈。在《哈罗德少爷和男仆》中,富加德批判了种族隔离制度给人们造成的心灵苦痛,鼓舞黑人们大胆发出反抗的呼声。哈利虽然是个白人少爷,但他年少时曾与两个黑人男仆萨姆和威利一起放过风筝,享受过亲密无间的时光。然而种族主义思想自哈利的父辈潜移默化地影响着他对黑人的态度与言行,使他屈服于父母的威压并为一种白人优越感所裹挟,以暴躁的态度对待黑人男仆们——大吼大叫甚至用尺子恶狠狠地抽打来发泄情绪,而发泄过后他又会感到羞愧而僵硬……从这个意义上说,饱受种族隔离制度摧残的不仅仅是黑人,当白人试图跨越种族与等级的藩篱而拉近与黑人的距离时,早已扎根于每个人意识里的种族观念总会粗暴地撕碎友好情感,白人少爷也会时刻受到来自社会规则的命令与警戒。与之相对应,身居低位的黑人仆从们勇于反抗,直面自己遭受的种种不公待遇,不再将这种人为的不公当作与生俱来的宿命,而是大胆地对白人权威进行质疑与抗争。哈利唾弃的对象本该是他的父亲,但懦弱的他只敢转嫁于萨姆身上,而萨姆不再忍气吞声,他试图说服哈利挣脱种族桎梏、重新面对自我本性,通过与黑人的交流共同探索转化种族矛盾的可能性。

在相同主题的作品 《我的孩子们!我的非洲!》中,富加德一改温和的态度,与当时轰轰烈烈的反种族运动遥相呼应。剧中的黑人教师M先生希望他最喜欢的学生泰米能够考大学,在种族隔离即将结束之际立高远志向,改变南非现状,但是泰米却与老师发生了分歧。M先生相信教育的力量,相信拯救人民精神能够拯救国家,反对不分青红皂白的“抵制”“纵火”和“暴力”,而泰米早已坚定地站在革命的立场上。最终,M先生被他的学生和民众杀害,泰米被流放。与泰米形成对照的是白人学生伊莎贝尔,M先生曾带领她深入黑人群体,与黑人进行接触与交流,伊莎贝尔被M先生友善的态度所感染,表露出想要与黑人群体建立友情的愿望;在与泰米合作准备英语文学比赛的交流探讨过程中,两人逐渐挣脱了肤色桎梏,达成了心灵上的平等与契合。然而,短暂的友情还是被现实的斗争所击垮。在1980年代的黑人觉醒运动中,教育的不公、上升渠道的缩小使得学生组织成为这一轮解放运动的主要力量,并且采取了更为极端的反抗态度。社会情势的急剧变化将黑、白群体之间的尖锐矛盾摆到了台面上,黑人如何赢得民族斗争的胜利,白人在新形势下又该如何与黑人共处,这一切都是在国家新命运到来前亟需解决的问题。

后种族隔离时代的发展困境

1990年代,南非废除种族隔离制度,非国大提出“一个民族,多种文化”的“彩虹国度”口号。富加德的注意力也更多地转向对新南非未来的忧虑。制度已成过往,种族主义思想及其造成的社会冲突却难以在短期内消除,这成为南非社会发展的严重阻碍。这一问题在作品《火车司机》中得到了充分展现。火车司机鲁尔夫意外撞死了一名卧轨自杀的黑人妇女和她的孩子,为此他陷入焦虑与不安中,他满腔怨念,怪罪那对黑人母子毁了自己的生活。为寻找到他们的坟墓并咒骂他们,鲁尔夫不得不进入黑人居住区。他在这里度过了三天,看到了黑人们极端恶劣的生存环境,于是思想观念开始发生变化,他逐渐从创伤之中走了出来,也为自杀的黑人母子感到惋惜。剧情发展到这里,鲁尔夫彻底宽恕了黑人母子,同时也完成了自我的救赎,人性中善良柔软的部分被唤醒。然而,就在鲁尔夫醒悟之际,却被游荡在墓地附近的黑人团伙杀死。他们像一群惊弓之鸟,无法信任白人,潜意识中认为任何突然闯入的白人都会对黑人社区造成威胁,这正是当时南非社会的真实写照。富加德对南非后种族隔离时代的社会真相以及未完成的和解工作给予了深切关注,并坚持着他一贯的创作信念:“我一生的工作大概就是尽可能真实地呈现这个世界上无名而贫穷的小角落。”

富加德的创作极具现实主义风格。他的许多创作素材或来源于亲身经历的事件,或来源于风起云涌的社会变革。早期代表作 《侬果果》的素材来源于富加德在黑人法院打杂时期的生活,他将现实发生的事件搬到舞台上。《火车司机》同样是基于真实事件改编的——2000年的圣诞节前夕,一名普通的南非妇女普姆拉·罗瓦娜和她三个年幼的孩子葬身于开往开普敦的火车车轮之下。当年的这则新闻报道一直萦绕在作家心头,10年后,富加德以这个真实的生活惨剧为蓝本创作了单幕六场剧。

富加德的每部作品中几乎都有着独特的孤立空间,汇聚起种族间的交流碰撞,比如《通往麦加之路》中海伦小姐在卡鲁地区中部的雕塑花园、《孤岛》中的罗本岛监狱、《哈罗德少爷和男仆》中的空椅子和交际舞、《我的孩子们!我的非洲!》中M先生的“头号教室”等等。在剧院本身的舞台空间架构上,这些剧中的“第三空间”设定把剧本的蕴意挖掘得更为深刻,人物随着空间的转换,其身份也相应转变,从而使种族矛盾的冲突通过身份和空间的转变而更为具象化地表现出来。同时,这种独特的孤立空间恰恰摆脱了某一具体地域的局限而指向超越国界、超越种族意义的人性层面,让每一个真实的“人”能够实现精神世界的探索与解放。

除此之外,富加德接受的是英语教育,又因为母亲的缘故而受到阿非利卡文化的影响,因此其戏剧中经常出现一种混合了南非英语、南非荷兰语和非洲语的本土习语,最大程度上保存了南非特色。

富加德曾形容自己是“无能的白人自由主义者的典型代表”,然而正是这种感觉为他的戏剧提供了动力。在南非种族隔离时期,富加德打破所谓的肤色禁忌,与黑人演员同台演出,不仅将黑人的文化表达合理化,而且使这种“黑人与白人合作”的表演形式成为一种独特的戏剧亚流派,对新颖、独特的南非先锋戏剧产生了持久影响。南非政府极力试图削弱黑人和其他种族隔离者的力量,白人政权禁止所有的批评和反对之声,这些社会的阻力使当时的许多作家和政治人物离开南非,还有一些艺术家则被投入监狱。由于富加德在戏剧中揭露南非种族隔离的痼疾,表达与政府相左的政治观念,因此也时常遭到官方的打压与报复。在这样的高压环境下,富加德却依然选择留下来继续创作,以作品控诉种族隔离制度对人性的戕害,描述他梦想中的新生活、新社会图景。故此《纽约客》赞誉他为“诺贝尔文学奖或是诺贝尔和平奖的最佳候选人”。