在“算法”控制的社会,我们如何生存?

2022-07-23宗祁

宗祁

在日本动画作品《心理测量者》中,当时的社会可以分析出每个人未来能从事何种职业,从而对他们“因材施教”,同时也可以分析出哪些人会成为罪犯,然后未雨绸缪,对其进行铲除。这样的社会“愿景”,也许在我们的未来也能通过“算法”实现。如今,我们的搜索历史、购物历史甚至运动和健康数据,全都被各大平台收集、分析。针对每个人不同喜好的信息被推送到我们面前。在算法面前,我们没有秘密,也许网络和机器比我们的伴侣还要了解我们。

这也意味着,科技公司和技术精英所拥有的权力空前巨大。如果网络账号被封禁,我们现实中的生活也会受到很大影响;我们购买的网络服务可能被随意更改,比如增加广告、额外付费、数据被贩卖,等等。《算法的力量:人类如何共同生存》的作者杰米·萨斯坎德(英国学者、作家和执业大律师)指出,过去百年,技术在爆炸式增长,但政治却依旧“古典”,面向未来社会的规范、法律、哲学思考都显得十分稀缺,科幻小说都要比现有的政治学、政治哲学对思考未来有用得多。杰米同时着眼于人文和科学,为现在和未来的人类提出并尝试回答这样的问题:在越来越被人工智能和算法“控制”的社会中,我们如何保证实践自由、公正的社会理念?我们要防范什么?未来的政治有哪些更多的可能性?

谷歌最新开发的AI绘图软件Disco Diffusion的智能和精美引起了许多人的关注,有些人在畅想,也许未来简单的商业设计、插图需求可以直接交由AI来完成。此前,最受关注的人工智能技术可能是自动驾驶,它已经在较大范围内被使用,虽然一度引发过很多争议,但越来越多的人已经渐渐习惯了在某些时刻“解放双手”,将驾驶交给汽车本身。

人工智能(AI)兴起于1943年,如今它是最炙手可热也最重要的研究领域之一。它在语言识别、翻译、撰写新闻或收益报告等方面的技术已经逐步被应用于日常,渗透到医疗、法律、体育、金融等各个领域。在很多方面,AI甚至超过了人类专业人员,比如在各种棋类比赛中,人工智能已经击败了最杰出的人类;牛津大学的研究者们发明了一种准确率高达93%的人工智能 “读唇语”系统,相比之下,专业唇语翻译人员的正确率只有60%。虽然很多技术现在看起来还只是人们的畅想,如机器人替代医生给我们做外科手术,但人工智能确实正在飞快地融入或刷新着我们的生活。

当前人工智能最重要的子领域是机器学习。如果AI已经可以超越人类,那么把“创造新的AI”这件事交给AI自身来做,似乎也没什么不合理。杰米·萨斯坎德写道:“在某个特定的时刻后,‘我们不再需要为计算机编程’,而是靠‘它们自己给自己编程’。”另一个很容易被人们忽视的技术是“算力”——计算机芯片处理数据的能力。“如今,普通智能手机都比当年送阿姆斯特朗上月球的阿波罗导航计算机的算力更强。”

捕捉、记录和储存数据的技术也在增强。“如果把谷歌一天中处理的数据印成书,其高度要大于地球与月球间距离的一半。”《算法的力量》中记录道,奥地利隐私维权人士Max Schrems要求查看Facebook存储的有关他个人的数据,结果得到了一份有1222页的文件,其中包括他早已在该平台删除的信息。

网站和设备每天都在取得和存储着海量的信息,不仅如此,真实存在的物品也在记录和存储着你的信息,比如汽车传感器,它上传汽车的性能数据给制造商;GPS时刻追踪记录着我们的行踪。人类的动作、话语、行为、关系、情感和信念将越来越多地留下永久或半永久的数字标记。

今天,大多数人已经接受自己的网络足迹被各大购物、音乐、个性化推荐网站所监控这个无法抵抗的事实,但在未来,当我们的生活越来越与人工智能、算法结合,很可能我们会受到全方位的“监控”。想象我们的“智能冰箱”在我们深夜开门拿蛋糕时自动上锁,或者对我们大喊“别吃了”;“智能窗帘”自动调节室内的光线;甚至,机器可以监测到我们的情绪,哪种眼神蕴含着感情,通过分析动作、音调,可以确定两个人之间是什么关系,等等。

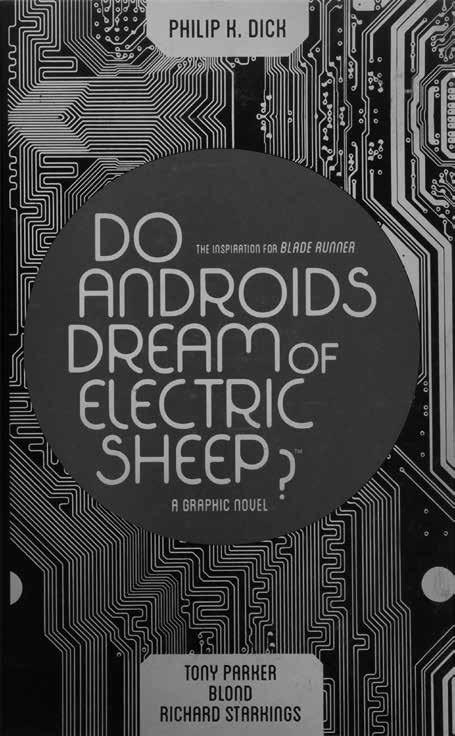

在电影《银翼杀手》的小说原型《仿生人会梦见电子羊吗》中,人们通过服用药物来控制或达到不同的情绪,拒绝服药而选择自己调节情绪的人反倒会被看作异类。如果技术可以为我们选择最适合我们自己的光线、食物、运动甚至交往对象,那我们是否还需要对“自我”进行反思和把控?我们是否还能产生机器分配给我们之外的需求?

算法和技术正在飞快地融入和改变我们的生活,但却极少有对它们的限制和管控,这是十分危险的。

首先,技术本身并不具有道德,它忠实地呈现社会上最大多数与其互动过的人的面貌,比如,在谷歌的搜索框輸入“同性恋”,后面会自动接上“为什么声音总是很奇怪”。这并非因为谷歌搜索是歧视同性恋的,而是因为很多对同性恋有偏见的人搜索了这个问题,谷歌的算法自动把高频搜索问题呈现给所有用户。

技术不会考虑道德或教化的需要,同时,它也不会对信息进行筛选。以往,权威的媒体和“专业从事过滤工作”的记者、作家、编辑几乎决定着大众会收到何种信息,越是知名、权威的平台,其内容往往越是优质、专业、保证准确的。但如今,根据算法推荐呈现给人们的信息往往只遵循“流量”的规律:点赞最多的消息、评论最多的消息往往被更多人看到。我们已经很熟悉通过“引战”吸引流量这种方式,而这已经影响了政治,在政治宣传中,政客们通常不在意一些言论是否反智、是否錯误,只要它们足够有煽动力,就会被传播开来。

在一些重大的自然或人为灾害事件中,虽然网络允许我们接收一手信息,但我们也真切地体会到专业调查记者的筛选和可信的一手报道的重要性。

此外,算法根据我们的“喜好”进行推送的特质让人们愈加封闭在相同观点的小圈子里,用网络用语来说,就是“圈地自萌”,这也导致与主流观点相悖的言论越来越难以被发出。“如果你知道批评某位政客会让你泡着的酒吧陷入可怕的沉默,或者在社交媒体上引发一场‘推特风暴’,对你进行人身攻击,那么你在发表批评意见时恐怕就会三思而后行了。”最后,如果利用算法对某些信息和关键字进行屏蔽和封禁,其影响也将是巨大的。

算法正在用筛选信息的方式影响着我们(或下一代)认识世界的方法,但这可能只是它初步的影响。在未来,我们可能像编程好的NPC(游戏中行动和话语都被设定好的角色)一样,只能在一定范围内做出行动选择。

如果想向朋友分享一首歌或一个电视剧,但朋友不是网站会员,就无法播放它;汽车在自动驾驶模式下可能被设定为无法加速行驶。美国前总统奥巴马曾将25部美国经典电影送给英国前首相戈登·布朗,但布朗回到伦敦后却发现这些电影无法在英国DVD机上播放:“禁止播放的命令已由其制造商和发行商编成代码写到DVD中,以保护其商业利益,并实施版权法赋予的权力,这被称为数字权限管理(DRM)”——世界上最有“权势”的两个人也无法突破算法设定的规则。

算法的“强制性”已经初步显现出来:我们无法做出在规定范围之外的选择。数字技术的关键是,它只能根据编写它的代码操作。它与法律不同,人们可以打破法律(虽然要承担被惩罚的风险),但大多数人无法打破代码。

古代社会用重刑威慑人们,而进入现代,“惩罚的‘必然性’已经取代了惩罚的强度”,随着国家执法机关的控制力的增强,人们知道犯法大概率会被抓,因此都避免违法;而在未来,由代码参与的法律“将迫使人类无法违反法律,而非简单地事后惩罚”。

以往只有部分官方机构才能要求我们做事,而现在,各种网络平台都在“强迫”我们:如果我们不点击“同意服务条款”,就无法使用它;平台可以贩卖搜集到的所有个人数据;可以更改它的服务(如加入广告或要求额外付费,甚至封禁某些账号)。人们对此无法抗议,只能选择被动接受或不再使用该软件。

如今,政府可以要求一些公司提供某些用户的资料。谷歌曾收到1万多份政府索取资料的请求,并履行了其中的93%。在未来,当算法更进一步融入我们的生活,网站是否可以协助监管恐怖分子、恋童癖者的活动,并主动报告?警察是否能直接取得犯罪分子的智能门锁密码?如果我们的朋友犯了重罪,我们是否会因为与他的聊天记录而被“盯上”?

杰米·萨斯坎德认为,虽然我们的社会中技术呈爆炸式增长,但人文学科尤其是政治理论的进步却滞后得多。那些掌握技术的精英和资本,正在掌握着前所未有的巨大权力。我们的政治组织架构应该如何更好地适应技术的发展?

更切实也更紧要的是,反对大型科技公司的垄断,保证人们对使用哪个平台有多种选择。“维护自由的最佳方式是确保人们可以根据自己喜好的代码在不同的系统之间移动。”但如今的网络平台极其依靠用户数量的支撑:如果只有少量用户使用谷歌,那这个平台一文不值。平台建立初期的用户积累非常重要和艰难,同时也不可避免地助长了垄断的滋生。在过去20年,近四分之三的行业集中度上升……近80%的手机社交媒体流量都是在曾经的Facebook旗下的平台运行,谷歌的移动软件Android占据了智能手机逾四分之三的市场份额,Alphabet(谷歌母公司)、亚马逊和Facebook三家公司的总价值竟与加拿大的国民生产总值大体相当。

资本会不断创造新的资本,积累自身,行业巨头手中的资源让他们有多种手段去巩固自己的地位。因此,相关反垄断法亟待面向科技公司进行完善。

在我国,微信平台集聊天、视频、付款、阅读文章、购物、订票等各种功能于一身,而且微信可以直接作为账号登录许多其他网站,这固然方便,但如果微信账号被封禁,也将会给生活带来极大的不便。

算法不应由科技公司单方面控制,应允许更多的“个性化定制”,未来能写代码的人会越来越多,一些软件应允许任何人按照他或她认为合适的方式修改代码。

此外,科技公司数据交易对个人的补偿远远低于其数据的价值,这就好像工厂主在剥削工人的劳动力——科技公司在剥削我们个人信息的价值。“Facebook用户已然成为历史上最大的无薪劳动者群体。”

与此同时,科技将逐渐取代人工来从事脑力或体力活动,更多的人选择智能语音转写而不再雇佣速记员,选择翻译软件而不是专业翻译;未来,人工智能可能逐渐取代记者、出租车司机、财务人员等。到那时将会有很多人面临失业。基于此种忧虑,“全民基本收入”(Universal Basic Income)的提议一度引起很多人的关注。在这种理念下,收入和工作两件事并不需要联系在一起,人类社会充满了人们共同创造的东西,尤其是在算法的时代,人们贡献着数据而没有报酬。人们应有权去享受现代科技带来的繁荣,而不必低价贩卖自己的劳动力,何况没人愿意購买?也许,是时候从为了工作而劳动,到为了发挥创造力而劳动了。人们为了兴趣、社区或同辈认同而做的事和所能迸发的创造力,往往要超出靠金钱购买时所提供的。然而,在操作层面,“全民基本收入”的可行性仍需论证与完善,目前也只是一种理想的生活愿景罢了。

一些人提议要增强国家权力对资本的监督,比如,要有专门人员对科技公司的算法运行机制进行审核;监管算法推送中的种族主义、恐同等不公正因素,人工予以矫正。有人提议应采用“用益权”的形式来管理科技公司,这种权力体系一般用在土地的使用上,国家拥有土地,但使用权可以卖给个人;比起完全国有化,它可以让公司保留大部分利润,而减少垄断,让小公司在创业初始也可以使用大公司拥有的技术。但要警惕此举会造成国家权力的扩张。

科技进步带给人类社会许多考验,也给予了更多的可能性,能否去应对、怎样去应对,这份政治答卷可能成为未来人类生存的关键。