“只有感官才能解救灵魂,正如只有灵魂才能解救感官”

2022-07-23吴艳

吴艳

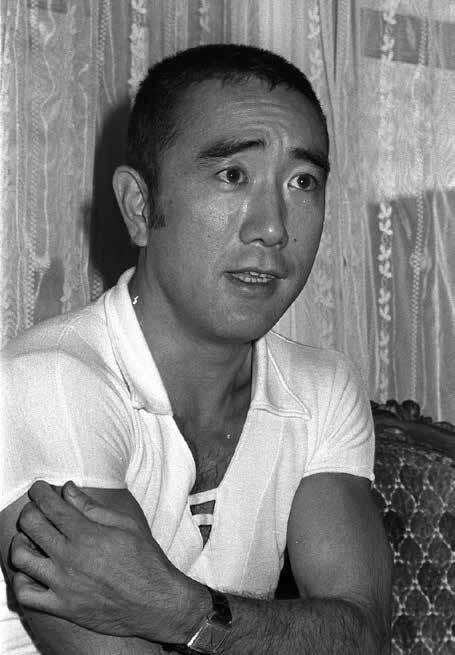

在日本作家中,三岛由纪夫(1925—1970)当属在世界范围内卓有影响的作家之一,曾多次被提名为诺贝尔文学奖候选人,甚至被称为“日本的海明威”。他横亘古今的文学修养和独具一格的文学表现手法为三岛文学的世界性传播奠定了坚实的基础。

他的文学是典雅、热烈、晦涩的,他的文字是华丽、执着、难解的,他的人生是众口纷纭、莫衷一是的。要理解这样的文学、这样的文字以及这样的文学文字背后的人生,首先要了解 “三岛由纪夫”,了解“平冈公威”。

三岛由纪夫原名平冈公威,出生于东京的一个高级官吏家庭,父亲是农林部官员。三岛6岁进入贵族子弟学校——学习院初级班(小学)学习,当年便在校刊《小小樱花》上发表了短歌、俳句,此后一直到升入中级班(初中),校刊的每一期都会有三岛的作品。升入初中后,三岛遇上了他终生的恩师——讲授文法和作文课的老师清水文雄。19岁那年他便开始撰写《平冈公威自传》,后以第一名的优异成绩高中毕业并被推荐进入东京帝国大学(东京大学)法学系。作为当年毕业生的代表,在毕业典礼上获赠天皇亲自颁发的由宫内厅奖励的银制手表,并接受德国大使赠送的数册德语小说(德语是三岛的第二外语)。日本战败前夕他收到入伍通知,用毛笔写下遗书,并剪下头发和指甲作为遗物;却因体检不合格,当天即被遣返回家。大学毕业后,在财政部任职不到一年即递交辞呈,开始了作为一个职业作家的文学创作生涯。读大学法学系,三岛是听从了父亲的安排,为的是日后走上为官之路。而辞职能够获得父亲的首肯,也是因为之前发生的一个插曲:在一次上班途中,由于工作紧张疲劳加之写作通宵达旦,三岛在东京的涩谷车站不小心从站台上跌下了铁轨。这次事故之后,三岛父亲才不得已放弃了对三岛的仕途人生规划。

在日本现代文学史上,三岛由纪夫被归类为战后派作家,对此,作家本人颇有微词,因为他毕生追求的是从灵魂的自由到肉体的放飞,这就注定了这个作家不愿与任何他人“为伍”。战争时期全体国民被强行捆绑在侵略者战车上的那段记忆,让三岛拒绝任何群体中的“我们”,正如他在《从“我们”中逃脱》中回顾的那样:

“我们”一词曾经是那般的灿烂。那个时代是罕见的。而且,我也曾经是“我们”的一员,这种资格是被强行赋予的,而且是被理所当然地强行赋予的。我想这样的时代不会再来了。如果我在1945年以前就已经死去的话,无论是病死也好,或其他原因致死也罢,那么不管我是否愿意,我都会彻底地成为 “我们”的一员。

从三岛文学不同时期的创作主题和行文风格来看,与战后派的其他作家相比,的确显得格格不入,可以看出明显的个性分化。从文学精神到创作内容,若将三岛置于其中似乎都有些牵强。虽然他的作品不似其他战后派作家直接聚焦战争,但是在其美学理念以及生死觀的形成上,都可以看出“战争”以及“战后”的浓重投影,因此其作品中体现出的内涵同其他战后派作家笔下的“战争与战后”是息息相关的。

纵观三岛的文学生涯,可以把他的创作大致划分为三个时期:创作初期——从杂志 《文艺文化》出发,初入文坛时期(16—24岁);创作中期——轰轰烈烈的叱咤文坛时期(24—40岁);创作后期——向死亡倾斜的时期(40—45岁)。

早在学习院学习期间,年仅16岁的平冈公威就创作了《鲜花盛开的森林》(1941),以“三岛由纪夫”的笔名发表在杂志《文艺文化》上,显示了其早熟而过人的文才。在这一时期,他耽读于法国作家雷蒙·拉迪盖和爱尔兰出生的英国作家奥斯卡·王尔德的作品,也痴迷于唯美主义作家谷崎润一郎。对拉迪盖和王尔德的崇拜不知是否因为这一时期的少年三岛从他们两人身上依稀看到了自己的影子,因为拉迪盖被誉为“20世纪的天才少年”,王尔德在19世纪末的维多利亚女王时代被斥责为一个道德败坏者(当时尚未诞生“同性恋”这个名词)而陷入牢狱之灾直至最终走向毁灭。也是在这一时期,三岛开始接触校外的文学圈子,第一次步入文学的“社会”。《文艺文化》这本杂志是由日本浪漫派作家和学者主办的,三岛也由此开始接受了浪漫派(唯美的、回归古典的)的熏陶,但同时也受到民族主义和国家主义思想的浸染;前者表现在其早期作品对美辞丽句和文体装饰的追求上,而后者则最终让三岛走上了不归路。

战后初期,三岛在川端康成的力荐下登上文坛,以短篇小说《烟草》(1946)崭露头脚,《海角的故事》(1946)等一系列短篇小说都发表在这一时期。这些作品充满着唯美的浪漫主义气息,辞藻华丽,文体铺张,执着于对美学的追求。然而,20岁上迎来的日本战败,使三岛一直期待的源自其美学理念中的“美丽夭折”从此化为沤浮泡影,对他来说“战后”进入了一个“不吉利的时代”。

长篇小说《假面的告白》(1949)既是确立三岛在文坛地位的代表作,也是其竭尽心力剖析自己内心世界、披露个人性取向的一部自传性作品。小说从同性恋这个主题出发,描写了一个青年忧郁而又率真的青春时光。出身于上流社会的主人公对自己这种不同寻常的性取向感到疑惑和自卑,他已习惯在日常中扮演着另外一个“正常”的自己,宛如戴着一副假面具。战争时期虽然一度应征,但不待入伍即被遣返还乡,心底暗藏的对死亡的期待与绝望交织在一起。与朋友的妹妹园子的相识使他第一次感受到女性之美,但在园子的爱面前,他止步不前。战争结束后,园子另嫁他人。与园子再次相遇时,他深知自己对园子的爱不过只是罩在假面之下的演技。夏日的某一天,与园子来到舞厅,当他看到一个青年男性半裸的、野性魁伟的身体而陶醉在幻想之中时,完全忘记了身边园子的存在……故事就在这里结束。

男主人公身上很大程度重叠着三岛的影子。三岛自幼便随祖母生活,因担心瘦弱的三岛被淘气的男孩儿伤及,他的玩伴被限定在女孩儿以及女佣的范围,被保护在厚厚的毫无同性色彩的院墙之内的三岛,形成了敏感而压抑的性格。这段成长经历是否导致青春期后的三岛在性别认知上走向个性化不得而知,但的确让他缺失了男孩子本应享有的鸠车竹马、弄鬼掉猴的童年,这种缺失毋庸置疑改变了成年后三岛的人生走向,导致他半生都在厌恶自己与生俱来的“个性”“感性”和“特殊性”,在痛苦中不遗余力地去寻求与他人的“共性”“理性”和“普遍性”。因此,三岛曾这样诠释这部半自传性质的作品:

这本书是一份遗书。我想把它留在我以前住过的那片死的领地里。对我来说,写这本书是一种倒过来的自杀。“跳崖自杀”这个镜头在电影胶带上如果倒转的话,就是自杀者以飞快的速度从谷底跳回悬崖上重新复活再生。通过写这本书,我想尝试的就是那种回生之术。

想寻求“死而复生”是作者创作这部作品的初衷。“性”,作为人性的一部分,是日本战后倍受关注的、从多种视角加以呈现的重要课题之一,三岛则是第一个大胆触及同性恋之性与情的日本作家。不容忽视的是,虽然《假面的告白》问世的20世纪中叶已远非距当时半个世纪之前的王尔德时代,但同性恋在普罗大众的一般认知里仍旧被视为“异端”,而在这暴露异端的背后,是作家的勇气。其后三岛又陆续发表了同类题材的作品《爱的饥渴》(1950)、“两部曲”——《禁欲》(1951)和《秘乐》(1952)等。

1951年,三岛做了环球旅行,这次游历使他在心中充满了对古希腊世界的憧憬和幻想,回国后创作了健康明快的恋爱故事《涛声》(1954)。这一时期也是三岛的丰产时期,除小说创作之外,他还广泛涉猎戏剧、评论等领域,显示了多样的才华。个人生活方面,三岛也回归世人眼中的“正轨”,经过相亲成功结婚。生活中的三岛酷爱剑道、拳击、骑马与健美等运动,还主演过电影和话剧,喜欢穿花衬衫,格外注重个人形象,离世前曾被美国杂志《时尚先生》的“全世界最重要百人榜”栏目介绍。这一切与世间以往对普通文人蜗居书房、不修边幅的刻板印象大相径庭,三岛因而时常成为媒体追逐、议论的对象。这令人联想起19世纪在伦敦社交界已经小有名气的王尔德——服装惹眼、谈吐机智、特立獨行,时常被一些记者簇拥着,宛如众星捧月。

凸显三岛自身美学思想的代表作《 金阁寺》(1956),是以发生在1950年7月的寺僧放火焚烧金阁寺的真实事件为题材创作的。出生在寺院的主人公自幼听父亲讲述金阁寺,在幼小的心底里就描绘着金阁的美丽画卷,并将个人幻梦寄托其上。口吃的缺陷将他与他内心以外的世界隔离开来。父亲死后,他入住金阁寺为僧。战争后期他曾盼望金阁在轰炸中被烧掉,因为他相信美的金阁与丑的自己这一形成鲜明对照的二者只有在战火的毁灭中才会得到共生,金阁的毁灭对他来说将是一种解脱。但随着战败,这一幻想化为泡影。身份的卑微、自身的缺陷带给了主人公与生俱来的自卑感,金阁的美令主人公每每自惭形秽,金阁成为他心中挥之不去的巨大障碍。对佛规的触犯使他被驱逐出金阁寺,金阁让他对一切产生了幻灭感,于是他决意纵火焚烧,对金阁这一心中“美的象征”进行报复。美到极致即是幻灭——这部作品也表达了三岛在多部作品中对美和人生抱有的虚无主义观念。作品不仅贯穿了作家本人的美学理念,也借主人公的“缺陷”影射了由自身的性取向带来的自卑感。《金阁寺》被称为战后文学中纪念碑式的作品,1957年获得了读卖文学奖。以这部作品为开端,三岛的创作逐渐偏离了古典主义倾向。

自短篇小说《忧国》(1961)之后,三岛的作品开始向国家主义、民族主义的倾向发展,《忧国》和《英灵之声》(1966)都表现出了极端的民族主义观念。在《忧国》中,作者把参加1936年二·二六事件(日本近代史上最大的一次叛乱行动,日本帝国陆军“皇道派”对“统制派”进行刺杀,政变以失败告终)的法西斯分子美化成英雄。1968年,他发表了主张天皇专制、期望“天皇制”复活的评论《文化防卫论》。其时,世界“革命”在各国风起云涌,这一年他与怀有相同志向的大学生一起结成了民间防卫团体“盾之会”——该组织主张振兴军队、强化国家防卫,他还让会员们身着他亲自仿照军装设计的制服面对媒体。此时的三岛已经开始沿着极端的国家主义道路一路狂奔,他期待为了日本的“民族之魂”,自己有朝一日能在伟大的战斗中壮烈牺牲。然而当他明白这场战斗终究不会到来之时,便决定以自我牺牲达到“美的最高境界”。

1970年11月25日,在完成了由“四部曲”——《春之雪》《奔马》《拂晓的寺院》《天人五衰》——组成的长篇巨著《丰饶之海》后,三岛与“盾之会”成员一起闯入自卫队驻地,在呼吁日本自卫队崛起、修改宪法却没有得到响应的情形下,最终剖腹自杀。《丰饶之海》充满着生命救赎和转生转世的思想,三岛把这部书稿的最后一卷在自杀当天交给了出版社,可见他早已为死亡做好了准备。

在三岛文学的前期创作中始终贯穿着两大主题,即唯美的浪漫主义与古典的虚无主义。对官能主义的追求和传统意义上的审美情趣令人联想到谷崎润一郎和川端康成的创作思想。性、肉体、美、青春、血、死亡等内容不断重复在这些作品之中,但逐渐被后期创作中的国家主义、民族主义所代替。而一以贯之的依旧是他的美学思想。作为战后派作家中的一个特例,三岛没有战场的体验,但因为在战争时期度过了青少年时代,在他的心中,对于“死亡”这个与战争紧密相连的生命的最终归宿,始终怀有独特而执拗的意念,即死亡是一种美丽的、必然的终点。

在20岁时没有经历“壮烈的死”就迎来了战败的三岛难以摆脱一种“挫折感”,这种挫折感伴随了三岛短暂的一生。即便战后自由民主时代的到来也丝毫没能转变他对现实社会的扭曲认知,没能动摇他对旧有的日本精神风土的眷恋和追求,反而加重了战败带来的失落感。对于在战争环境中长大的三岛来说,“战争”已经变成了成长的烙印深深刻在了生命里,“和平”反而成为他最不能够忍受的,“和平”在他那依然充斥着“战争”的感官世界里是脆弱、不确定继而转瞬即逝的。

三岛没有把这种战争的“烙印”直接写进作品,却将这种情结寄托于“天皇制”,认为天皇是日本历史、日本文化共同体以及大和民族自我认同的唯一标志,因此他为战后天皇的“神性”丢失而扼腕叹息。他也没有把战时当局蛊惑的所谓“壮烈而美丽地去死”视作蚀骨之痛,而是当成了 “美的极致”。“鲜血”“死亡”“倒错”“矛盾”等要素构成了三岛的美学世界,而这种美学世界是颓废的、具有破坏性的,在他的美学理念里,“美”只有在被破坏的瞬间才是“最美”。

这种另类的表现也与他自幼的家庭环境和成长经历不无关系。武家风格的教育在他的性格中形成了武士般唯我独尊的一面,同时,在贵族子弟的聚集地——学习院学习的初、高中时代培养起来的贵族趣味和天皇制观念,日后都推动了他的思想朝着极端化的方向发展。1966年,他亲自将自己的作品《忧国》改编成同名电影,实为罕见地集原作、改编、导演、主演于一身,在片中他扮演的就是一个如若违背天皇旨意毋宁去死的将校。这部作品一直被认为是三岛为数年后煽动兵谏所做的计划书。

虽然三岛一方面把天皇制的重要性提升到象征日本传统文化能否存续这一极致的高度,但另一方面对裕仁天皇又进行了大胆的批判,认为是裕仁天皇战时默许了军部在纳粹的影响下带领日本走上了极端的法西斯主义战争之路。为此,他的此类言行被视作对天皇的亵渎,多次遭到极右翼团体的警告,险些引来杀身之祸。一边批判法西斯军国主义,一边又诟病战后的和平宪法;一边是对战时群体性朝拜的排斥、对战时谎言与虚伪的讥讽,一边又是对战后民主的抵触。如此看来,三岛自身就是一个复杂的多面体。

复杂莫过于三岛!从他的精神追求到他的生活形态,以及最终向这个世界决绝的告别方式,凡此种种都使这个作家始终伴随着毁誉参半的诸多争议。

散文集《太阳与铁》(1968)是三岛自我剖白、思想内省的集大成之作,从中我们或许可以找到三岛最终走上不归路的答案——

说到底,在那样一个没有所谓明天、完全以悲剧告终、热牛奶的奶皮覆盖在装满奶的茶碗边上的那个时代,我并没有被赋予喝完那碗牛奶的资格,经过此后漫长的磨练,当我取得足够的资格归来时,牛奶早已不知被谁喝光了,冰凉的茶碗早就见了底,而此时我已年逾四十了。并且,令我苦恼的是,能够治愈我干渴的,只有那早已被某人喝光了的热牛奶。

并不是一切都像我所梦想的那样,是可以回收的。时间到底还是无法回收的,但是想想看,我的生活方式就是企图反抗作为时间本质的不可逆性,这样的生活方式,难道不是我在战后开始试图违背一切逻辑而活下去的最典型的态度吗?如果,正如人们所相信的那样,时间真的不可逆的話,那么此时此地,我还可能这样活着吗?我内心拥有足够的理由这样去反问。

有人称三岛为“日本文化的殉教者”,三岛最终确实践行了他一直崇尚的日本传统文化中“英雄要自我牺牲”的“武士道精神”,用16世纪的日本刀,以极具大和民族特色的剖腹形式“大义赴死”。在自决之前,三岛面对被集合起来的自卫队队员慷慨陈词,他对着乌压压喧嚣的人群大声质问:“你们也算武士吗?”然而回应他的除了怒吼声就是喝倒彩声。直到临终三岛或许也不明白这是为什么,因为他始终活在自己的世界里,活在了早已结束的时代里。

三岛少年时期崇拜王尔德,三岛文学中呈现的生死、美丑、善恶、明暗、真伪,以及振奋与颓废、年轻与衰老等观念性命题之间形成的强烈反差,恰似王尔德式二律背反的矛盾冲突。而王尔德曾经这样说过:“生活里有两个悲剧:一个是没有得到我们想要的,另外一个是得到了。”这个典型的王尔德式悖论验证了三岛短暂生涯的悲剧性所在。三岛的悲剧在于终归没有得到他想要的——狭隘的民族主义的传统复归;三岛的悲剧也在于终于得到了他想要的——倾其一生追求的“美之极致”——死亡。

在日本开始实现经济高速增长、物质文明日渐发达的20世纪六七十年代,在战后日本传统文化日渐风化、政治生态趋向民主的背景之下,三岛作为一个逆世界潮流而上、与时代发展相悖的极端的“精神主义者”,最终选择以死来终了一生、完成他的美学理念也是不足为奇的。