从新旧唐志春秋类著录看春秋学发展

2022-07-22张明宇

张明宇

(兰州大学历史文化学院,甘肃 兰州 730000)

先秦之际,孔子作六艺,删诗书,定礼乐,赞周易,修春秋。其中“春秋以断事,信之符也。五者,盖五常之道,相须而备,而易为之原”。六艺各有对应的社会规范,而《春秋》作为“断事”之道,也是古代学术极为重视的方面。

《春秋》在汉代经学的结构下,相对其余五经本就比较特殊。“左史记言,右史记事;事为《春秋》,言为《尚书》。”《春秋》仅有一万余字,一方面因其而得的“微言大义”有了义理方面的解释含义,同时其关于鲁史的相关记载,也使其在现实的具象生活中有了相关意义。汉代之后逐渐出现经传的地位之分,进而出现三传为主的春秋学经传与众多注解的相关春秋类书,这些书目共同构成了“春秋学”的主体,与各时代的学术文化背景不谋而合。

1 《旧唐志》春秋类著录

《旧唐志》以《古今书录》为蓝本删节而成,而《古今书录》的编撰大部分抄自于《群书四部录》,所以也因此收录开元以前的书目。《群书四部录》编撰于开元,编修方式以及行为逻辑实为当朝之事,因此《旧唐志》虽成书于五代,但其内涵实际为唐人对于先前学术源流的探讨与总结。同时《旧唐志》中对于各类书目的编排与整理,也蕴含唐人对其的理解与地位的评定。

《旧唐志》续用《隋志》的四部分类法,分甲、乙、丙、丁四部,其中甲部续汉志《六艺略》,从而收纳经典儒家文献,以六经为首,兼统《孝经》《论语》《图纬经解》以及“训诂”与“小学”。而各类中,不仅包含核心的经,同时传与疏、注等同样成为重要部分。在收录中,《旧唐志》记录六经版本中,仅剩《易经》兼《归藏》;《书》传《古文尚书》;《诗》存《韩诗》与《毛诗》;《礼》分三礼皆存;《乐》无经;《春秋》作《春秋经》,并分三家。这些基本的经传自先秦传至汉形成规模,进一步成为整个甲部文献之间的核心。

自汉形成的经传背景,导致整个《旧唐志》的文献分类也以此而成。回归《旧唐志》春秋类著录,其中的关系更为显著。《旧唐志》甲部分十二家,春秋类著录为第六家,大序解释其为:“六曰《春秋》,以纪行事褒贬。”其中共收录“右《春秋》一百二部,一千一百八十四卷”。自贾逵撰《春秋三家经诂训》为排头书,至唐固注《春秋外传国语》,其中收录文献可以根据类型进行再分类。

《旧唐志》中收录的经、传作为甲部的核心框架,一切书目排序在此基础上进行。《春秋》发展中共三家流派,经笔者观察春秋类著录也以此为基础进行书目编排分类。①从排头书《春秋三家经诂训》至王朗注《春秋传》为第一小类共3家,主要记载《春秋经》相关内容,同为《春秋经》的原始文本与对其的注释。②自贾逵撰《春秋左氏长经章句》至孔颖达等著《春秋正义》(又作《春秋左传正义》)共54家,其中2家存在同名书,共有49种关于《春秋左传》的注疏类书。③自《春秋公羊传》至《春秋公羊论》共13家,为春秋公羊学相关注疏类书,同时《春秋公羊传》作为传,也位于排头位置。④自段氏注《春秋榖梁传》至潘叔度注《春秋成集》共27家注疏,为榖梁学的相关文献。⑤《国语》与相关章句注疏共6家,为关于《国语》的相关注疏。

综上而言,《旧唐志》中春秋类书目排序方式以《春秋经》《左传》、公羊学、榖梁学与《国语》为五大分类标准,将文献分类归于五类之中,同时各小类则以其中核心传、注作为排头书,剩余书目按编撰时间进行顺次排序,一类书目单独排序完成后另排下一类,重新按照时间顺序排序。其中基本框架如图1。

图1 《旧唐志》春秋类书目分类框架

2 《新唐志》春秋类著录

《新唐志》在《旧唐志》基础上增删订正,除增添开元书目之外,兼并《崇文总目》中书籍,文献材料更为丰富。同时《新唐志》的编撰原因之一也是《旧唐志》疏漏较多,需要重新编撰正式的唐代官修史志,所以对于《旧唐志》的弊病或者缺陷也有了较多新的改善与修正。最为显著的在于新增“著录”与“不著录”的分类,用“不著录”区别《新唐志》新增之书。有些为开元后收录的书籍,如“易类”增僧一行著《周易论》《大衍玄图》等开元时期著作,有些则为先前收录或相关古籍,如“易类”新增《连山易》。

《新唐志》与《旧唐志》整体的著录形式也有区别。《旧唐志》统一格式为以书名为首,后加著者,如遇同名著作,则作“又”,仅列出著,《旧唐志》不作注,因此其收录信息今人难以了解全面。而《新唐志》则按“撰者+书名+卷数”的顺序记载,如果一人多作,则并列其作品于下,作“又”列其著书。当作品为经典文献或相关早期著作难以得知其撰者时,不列其撰者,而在其书延伸的相关注释中则列于后。如《易类》中不单对《易经》列出,作“《周易卜商传》二卷、《孟喜章句》十卷、《京房章句》十卷”等对原经的传或注疏再做补足。

另一方面,《新唐志》相较于《旧唐志》,于卷数后多了对于书目文献的加注。注起源于隋志中部分条目,多表明书的是否存佚等。在《新唐志》中,注所表内容更为多元,介绍撰者或注明著书背景以及书籍编撰原因等内容,进一步对文献做出更为详细的说明。《新唐志》的注难有体例之分,但总体都是为了书目的记载所做出的释疑。以经为首出现的众多对经的传或注疏,另一方面也可以理解为对于经的注,其不仅与《新唐志》原有的著录格式不相符,同时列于经之后且书名被缩减,更类似于对于原经的注而非另起的文献的著录。

整个《新唐志》的分类沿袭四部分类法,分以甲、乙、丙、丁,与《旧唐志》相似。而在甲部之中,《新唐志》分十一类:“一曰易类,二曰书类,三曰诗类,四曰礼类,五曰乐类,六曰春秋类,七曰孝经类,八曰论语类,九曰谶纬类,十曰经解类,十一曰小学类。”并诂训入小学,改图纬为谶纬。在《新唐志》的小序中也少了关于各类书目的说明,更大的差异在于整体的分类框架格局的重构。

以春秋类书录为例,《新唐志》春秋类书录排头书为左丘明《春秋外传国语》二十卷、董仲舒《春秋繁露》十七卷、《春秋榖梁传》十五卷(尹更始注),看似对应《旧唐志》的“国语类”“公羊学”“榖梁学”三门学说,而之后所列贾逵《春秋左氏长经章句》二十卷(又解诂三十卷)、《春秋三家训诂》十二卷、董遇《左氏经传章句》三十卷、王肃《注》三十卷(又《国语章句》二十二卷)等,这里分别出现了关于《左传》《春秋经》与《国语》的相关注疏,《新唐志》的分类已并不类似于《旧唐志》中以学术门类作为分类方法的逻辑。同时再论关于各书的经传注疏的地位层次时,可以看见前期汉时公羊学经典何休作《左氏膏肓》十卷(郑玄箴)与《公羊解诂》十三卷,并未单独列出且与左传相关注疏并列,同时囊括郑玄作《左氏箴膏肓》等相斥公羊学的著作。以及唐代啖助学派的经典著作陆质撰《集注春秋》二十卷,又《集传春秋纂例》十卷列于“不着录”之中,位书目尾部,并无特殊地位显现。即《新唐志》春秋类著录并没有再对书目按照学术门类进行分类,同时也摒弃了对于经高于传、传高于注、注高于疏的地位排序,进一步而言,《新唐志》甲部类书目无地位差别,均为并列记入史志目录之中。

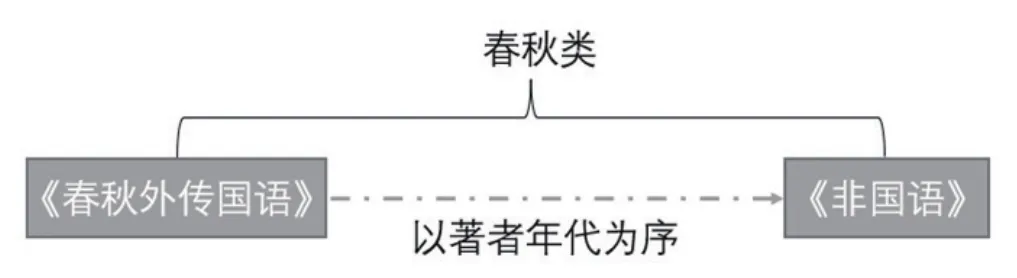

因此在整体的分类下,《新唐志》甲部书目的排序实际均以著者或书目年代为序。“易类”以“三易”作为排头书,“书类”以《古文春秋》为排头,春秋类同样先以左丘明作《春秋外传国语》为排头,并不是《国语》的地位原因,而只因其成书早于汉,成于东周之时。而之后董仲舒同样早于宣帝时期兴盛的榖梁学以及为其作注的尹更始。后序所列大多都以撰者时间顺序作以排序,虽少有部分混乱排序,然相差较小,并没有大幅度相差。由此可以得出,实际《新唐志》甲部文献的排序按照撰者年代排序,没有其他分类依据,框架如图2。

图2 《新唐志》春秋类书目分类框架

3 著录演变与背景

新旧唐志在春秋类著录以及整个甲部之中分类方法的改变并非仅仅因为编撰习惯的差异,其中更有来自整个唐宋之变之间经学上的发展或是社会学术风气等多方面的共同影响,这种改变与唐宋间经学发展的思潮相关。

《新唐书》修于嘉祐五年,欧阳修主持纪、志、表。欧阳修在作为史学家的同时,也有着独特而又显著的经学思想,这些思想也与其史学思想相互融合。欧阳修本人本就极其推崇《春秋》,在其相关著述中,《春秋论上》《春秋论中》《春秋或问》以及《石鹢论》《辨左氏》等为专门议论《春秋》的,同时其所撰的《新唐书》《新五代史》以及诗文书信中亦有相关论述。在评价孙复的《春秋》学时说:“先生治《春秋》,不惑传注,不为曲说以乱经……推见王道之治乱,得于经之本义为多。”认为《春秋》中所蕴涵着圣人之王道大法。

《春秋》具有双重性质:一方面,其作为经学著作,其中对于伦理相关有着义理讨论;另一方面,其作为编年体史书,同作史学典范。宋初的民族政权对峙、儒释道三教相争的复杂政治、学术思想局面,进一步使春秋学与史学的关系更为密切。史学更为重要的作用在于如何为今作以殷鉴,尤其于宋初已定的“祖宗之法”的实质更加重视史学的作用。也因此欧阳修在这一背景之下,坚持经世致用的思想,反对泥古,言:“泥古之士,学者之患也。”呼吁治学能续道统,切合政治,施于教化,即“君子之于学也,务为道;为道必求知古。知古明道而后履之以身,施之于事,而又见于文章而发之,以信后世。”正因如此,欧阳修重视《春秋》于宋之时的发展,然而春秋学乃至经学在汉唐之际的发展并不与宋的实际相吻合。

自汉至唐前期,整个经学流派在今古文之争后执着于章句之学,自孟喜京房之后,以象数易学作为主要易学的核心,而何休郑玄后,易学归于义理之学,而至整个经学的方向成为深究原经的义理。而究义理也就导致对于经传的不断再解读,谶纬的发展以及经解之书的增加,于《旧唐志》中可见大量经解类书籍,其甲部序言“九曰图纬,以纪六经谶候。十曰经解,以纪六经谶候。十一曰诂训,以纪六经谶候”,虽有人认为其为抄《古今书录》时的讹误,但这证明汉后仍有大量关于经传的注疏之书。

而唐前期《五经正义》的整理出现,代表着章句之学逐渐走向衰落,中唐时期韩愈等所进行的古文运动提倡“文以载道”,从而进一步延伸义理之学的发展,也使经学逐渐从笺注之学中走了出来。尤其在唐时“疏不破注”的原则之下,这些仅作经学在于其研究方向与内涵上的转变,治学方法却少有变化。全祖望言:“至《正义》之书,依违旧注,不能有所发明,汉晋经师异同之说,芟弃十九,令后世无所参考。愚尝谓《正义》出而经学之坠自此始。”

而唐后期啖助、赵匡、陆淳等啖助学派创新春秋经学,兼采三传,独抒己意,作《春秋集传纂例》从而作为春秋学的变化节点,也进一步开宋学之风气。啖助曾言:“惜乎微言久绝,通儒不作,遗文所存,三传而已。传已互失经指,注又不尽传意。《春秋》之义,几乎泯灭。”对于注疏地位的质疑从此开始,而到宋时则具有一定规模。

欧阳修学《春秋》于胡瑗、孙复,尊孙氏《春秋尊王发微》,作为宋代春秋学变革中的关键人物,对于传、注充满怀疑。庆历年间开始着手修纂《新唐书》,而当时学术风气也已有了对于经、传、注、疏的不同态度。五代分裂之后,《春秋》中的伦理观能够重整纲常,认识到“《春秋》经旨在于奖王室尊君道”,同时又因“三传异同,考之亦各有得失也”,春秋学在宋时有了自发的改革与发展。以孙复、石介与欧阳修为首,宋儒对于经学经典“不惑传注”,对于传注的诬妄产生怀疑,当经、传抵牾之时,主张信经不信传。这种惑古的风气并非意味对于社会要进行剧烈的变革,而是在庆历所面临的困难混乱环境中回归稳定。

宋儒既以尊经求开新,统一于对新经义的探寻。贾昌朝与仁宗对话言:“《左氏》多记事,《公羊》《榖梁》专解经旨,大抵皆以尊王室、正赏罚为意。”如此,在宋代春秋学中,“春秋三传”的差异仅限于体裁,被看重的却是其共通的“尊王室”之义。换言之,“春秋三传”以及众多注、疏在宋儒看来,仅仅是个人见解的抒发,并不再存有经、传、注、疏之间的地位差距,“注可破疏”,经学的发展拥有了全新的空间。

也正因如此,回顾《新唐志》中春秋类书目的排序,也可以理解区别于《旧唐志》的原因。《新唐志》相较于《旧唐志》,将书目按年代排序,并不再以学术门类作为大的结构框架所分,实际在这一过程并非不承认传的存在,而是认同传与注疏等为统一地位,并没有高下之分。同时,将整体书目均以撰者年代作以排序,也是进一步弱化文本在学术发展中的地位,更加关注前代学人的地位,注重撰者本身的思想发展,而非受限于经传规范后写作的文本。以“易类”为例,将各家传及章句之学作注放在经之后,不仅没有否定原先传注,保留其原有信息,而且将经的位置更为提升,以达到尊经的目的。《新唐志》实际首先从官修目录上进一步深化了尊经而传注同等的思想,从而进一步推动着之后宋学的不断发展。

4 结语

虽官修目录以记录前代存书为目的,但更多包含着当代人对于前代学术源流的理解与表述。《新唐志》在此不仅是宋人对汉唐学术的考辨,同时也包含着如何进一步在接下来发展学术的方向与愿景。宋儒在时局的变换、政治的需要以及文化的发展中,更为顽强地去找到变革的方法,从而为学术注入了新的思想与新的风气。

虽然正如清人批判宋儒所认为的这种直抒胸臆的解经会产生更多的穿凿附会之弊,但是宋学的主流仍在于反对因循守旧,更多地反映了批判、理性与自立基础上的超越意识,而只有这种力量才能够推动经学的变古与儒学的革新。经学与甲部的目录,从这些一点点微弱的变化之间,更能看出思想的转变。

①班固.汉书:卷30:艺文志[M].北京:中华书局,1962:1724.

②刘昫,等.旧唐书:卷四六:经籍志上[M].北京:中华书局,1975:1981.

③宋祁,欧阳修,范镇,等.新唐书:卷57:艺文志一[M].北京:中华书局,1975:1419.

④欧阳修.欧阳修全集[M].北京:中国书店出版社,1986:194.

⑤张宏锋.《旧唐书·经籍志序》续考[M].牡丹江师范学院学报,2016(4):77-80.

⑥孙旭红.居今与志古:宋代《春秋》学研究[D].上海:华东师范大学,2011.

⑦全祖望.全祖望集汇校集注:鳍琦亭集外编:卷三十八[M].上海:上海古籍出版社,2000:1532.

⑧康占杰,陈风华.唐代儒学对宋学系统的开启作用[J].宁夏大学学报,1996(2):28-34.

⑨葛焕礼:汉宋《春秋》学的异同——基于朱彝尊《经义考》所载条目及相关典籍文本的研究[J].人文杂志,2011(2):118-129.

⑩李焘.续资治通鉴长编:卷147[M].北京:中华书局,2004:3566.