浅析如何在初中历史课堂教学中减负增效

2022-07-22林桂花

摘要:在双减政策的背景下,如何在初中历史课堂教学中减负增效成为初中历史教育工作的重要课题,这也给初中历史老师的课堂教学工作带来了一定的挑战,初中历史教师应转变传统的教学观念,积极创新教学方式,在提升教学质量与效率的同时,为同学们营造一个轻松愉悦的课堂学习氛围。文章首先陈述了初中历史课堂教学减负增效的意义,然后分析了初中历史课堂教学的现状以及存在的问题,最后提出了初中历史课堂教学中减负增效的四项实施措施。希望能为初中历史老师的课堂教学工作提供一定的帮助。

关键词:初中历史;课堂教学;减负增效

中图分类号:G633.51文献标识码:A文章编号:1673-8918(2022)24-0139-04

一、 引言

自从新课改启动以来,初中历史课堂较之前“一言堂”“满堂灌”的教学方式做出了很大的改善,但还是没有改变学生被动思考、被动学习的实质。历史老师开展的许多教学活动经常流于表面,不但没有提升学生的学习效果,反而为师生徒增了很多不必要的压力。另外,初中历史老师没有抓住课堂教学的根本矛盾,教学中价值理性的缺失,无法帮助学生建构历史科目与现实生活的联结,不解决这个问题,学生的学习将一直会是一种负重前行。

二、 初中历史课堂教学减负增效的意义

“减负增效”是中国现代化教育改革中长期提倡的理念,自从1999年6月13日《中共中央、国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》颁布后,全党以及社会各界都本着为青少年、为国家未来发展高度负责的态度,将减负增效作为深化教育改革的切入点。2021年9月1日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》即“双减政策”开始正式实施,减负增效进入了全面化的实操阶段。“减负”代表着减去超出学生认知范围与发展规律的知识内容,减去机械的、重复的、对培养学生学习能力无益的家庭作业,减去过时的、烦琐的、与生活实际无关的教学内容,同时要求老师转变思想观念,创新教学方式,调整评价体系,来激发学生学习的积极性,提升课堂教学效率与教学质量。

“减负增效”中的“减负”是手段,“增效”才是目的。在初中历史课堂教学中实行“减负增效”,符合教育改革的要求,也是初中历史老师与学生双方改变初中历史课堂现状的迫切需求。历史老师可以通过实施多样的教学方式与开展丰富的历史教学活动,真正将课堂的主体地位交还给学生,来激发学生学习历史的兴趣,引导学生自主思考、独立探索,培养学生的历史思维与历史素养。并且在这一过程中,历史老师也可以增进与学生的交流与沟通,不断提升自己的知识水平与教学能力。

三、 初中历史课堂教学的现状

在很长的一段时间里,我国都认为学生的学习任务就是接受现存的、系统的知识,并不需要具备创造文化的能力,老师采取的教学方式也都是灌输式的教学模式,只让学生掌握结论,而不去探究结论形成的过程。而这就导致了我国教育“重结论、轻过程”的传统教学观。初中历史的教学也深受此观念的影响,在如今的初中历史课堂上,依然可以看到这样的场景,学生在死记硬背商鞅变法的时间,变法的内容其一、其二、其三,变法对当时社会的影响与后人对变法的评价等。但如果你和同学们进行交流,问他们“当时而立法,因事而制礼”体现了商鞅什么主张,他们可能都说不清楚,就更别说和他们讨论商鞅是怎样一个人了。从客观的角度来说,这种“涂鸦式”的课堂教学模式确实是会让学生获得一个清晰的课程框架,让学生在考试时拿到高分,这对学生的成长有什么帮助呢?学生就可以正确、客观地看待历史了吗?就能够在理解历史的基础上理解现实生活了吗?就可以从历史中汲取生活的力量了吗?显然是没有做到。

自新課改与《历史课程标准》等政策推出以来,初中历史教师逐渐认识到了“涂鸦式”“满堂灌”教学的弊端,历史课堂的教学形式也慢慢趋于多样化。但就目前的实践结果来看,教学形式大都流于了表面,历史剧表演、辩论、讨论等教学模式的设计缺乏科学方法论的支撑,实际效果没有发挥出来。课堂看似热闹了不少,但是揭开这些形式的面纱,学生依然处于一个被动学习与思考的位置,学生的课堂学习效率不但没有提上去,甚至知识储备、学习能力与历史求真的态度都呈现出了下降的趋势。就像李惠军老师在《我思,我行,故我在》一文中说的那样,“我们当前的历史课堂教学正在形成一种全新的语境与课堂教学场景,不知所云的互动、游离散乱的辩论、华丽炫目的包装、令人眼花缭乱的活动等”。

四、 初中历史课堂教学中减负增效的实施措施

(一)解放头脑,减轻学生的记忆负担

大脑是意识产生的生理基础和活动的物质器官,《教育中的建构主义》一书中说“教育是学生对知识的主动探索、主动发现与对所学知识意义的主动建构”。这种教学理念是对老师将知识机械地传输给学生的教学方式的驳斥,它表明了学生只有在大脑中完成对知识意义的建构,才能获得对知识深层次的记忆,才能够将知识内化,并运用到实际生活中去。从另一方面来说,到了初中阶段,学生的逻辑思维能力与批判性思维都有了一定的发展,在被动地获取知识与经验的同时,也有了自己独特的看法和思考过程,老师“涂鸦式”的教学就会受到他们天然的排斥。

而历史又是一门需要大量记忆的学科,所以历史老师要掌握一定的教学技巧,来帮助学生解放头脑,建构所学知识的意义,减轻学生的记忆负担。老师可以改进知识的呈现方式,本着“线索清晰、化难为易、化繁为简”的原则,采取纲要标题式、逻辑框架式、表格式、图示法、提问式等呈现方式,将知识点清晰直观地呈现出来,帮助学生理解与记忆。

就以提问式举例,老师可以在掌握教材内容的基础上,结合教学目标提出好的问题,来充分调动学生学习的积极性,让学生的注意力集中到“问题情境”中,引导学生进行独立思考,促进学生对知识的深入理解,培养他们的历史思维。而且这样一来,学生就可以在思考的过程中理解着记忆,而不是花费很多的精力循环往复地背诵知识点了。

还要注重知识点纵向与横向的整合,老师可以将分布在不同册、不同单元的历史知识按照同一时期不同国家的历史进行横向的整合,来发现它们的内在联系,或按照不同时期同一国家的历史进行纵向整合,来揭示其发展规律。这样学生就可以在大脑中建立一个完整的知识体系,记忆时就会变得更加的灵活。

(二)解放双手,减轻学生的作业负担

解放双手,减轻学生的写字负担要求老师在设计课堂作业的时候要具有针对性;凸显趣味性、实践性、协作性,尤其是在“双减政策”颁布后,减轻学生的作业负担已经是大家的共识的背景下,能在课堂上完成的作业就不要留到课下。

每个班级里的学生都会有学习能力、思维方式、个性特点上的差异,所以老师在布置课堂作业的时候可以选择分层布置的形式,设计不同层次、不同难度、不同考察角度的作业,让每个学生在掌握基础知识的同时,还能从作业中获得成就感。

另外,老师还可以突破传统的设置课堂作业的形式,完全解放学生双手,让学生在动手操作中感受学习的乐趣。许多理论与研究都认为动手能力的培养能让大脑的机能得到全面的锻炼,如皮亚杰的建构主义就认为“认知的发展可以通过身体动作的内化来建构”,霍华德·加德纳的“多元智力理论”也表示,“人可以通过身体对物体的操纵,来表达思想情感与解决问题”。这些理论就可以给初中历史老师的课堂教学以启发,老师可以通过解放学生的双手,让学生在实操中内化知识。学生的双手不应只拿来做笔记与做题,而是要手脑结合,激发创造性思维。另外,在动手操作的过程中,学生也可以暂时从繁忙的学习任务中解脱出来,以及从自己创作的作品中获得学习的成就感与自信心。除此之外,动手能力也可以纳入学生综合能力的评价体系中,给予学生更多的评价标准。

如在学习七年级上册《甲骨文与青铜器》一课时,老师就可以让学生准备橡皮刻章,让学生模仿古人在龟甲与兽骨上刻字的行为。首先在描图纸上描出自己喜欢的甲骨卜辞的形状,再把文字拓在橡皮砖上,然后用专用刻刀刻出文字的轮廓,雕刻完成后再配上印台就是一个自制的甲骨文文创了。而在这一过程中,通过对甲骨文的辨认,可以让学生更好地了解商朝人们的生活情形,透过契刻这一行为,让学生真切地感受甲骨文所承载的古人对美好生活的期盼。橡皮刻章的方式虽然与真正的甲骨文的契刻方式有所出入,但学生却可以将之作为文创设计品长久保留。另外,老师还可以让学生用橡皮泥模仿自己喜欢的青铜做一件器物,学生可以先在家里完成作品的大部分,然后再带到课堂上来完成剩下的部分。待学生做完后,就可以将教室作为一个小型泥制青铜器小展馆,来展示同学们的作品,以此增进学生对青铜器的了解,学生也会油然而生出对古人智慧与创造力的敬佩。而当学生有机会去博物馆参观的时候,见到自己“赝品”的真品,这一刻历史课本就与学生的实际生活产生了真实的联结,这样历史就不再是学生阶段性的学习过程,而是实实在在地为学生创造着美好的记忆,而这些记忆很有可能就会成为学生今后从事历史工作的火花。

(三)解放眼睛,释放学生的学习天性

《历史课程标准》界定历史是一门培养学生人文素养的学科,这需要老师能够引导学生正确地认识历史、感知历史,并通过对历史的学习树立正确的生活态度与价值观,以及借助历史通向现实、通向未来。但现实的情况却是,教科书把宏大的历史变成了戏剧,同学们自然也像是看待异时空里发生的故事那样学习历史,有意思的故事就表现出极大的兴趣,面对枯燥的知识点又觉得历史索然无味,历史被彻底局限在了一门为升学服务的学科里。

学生亟须在现实生活里找回历史中存在的有关个体生活的细节来抵制可能出现的历史虚无主义与西西弗斯式的困境。但由于互联网对现实生活的沖击,让很多学生都失去了生活里的“附近”的概念,他们不关心自己生活的社区,不知道自己社区里有没有退役老兵,不了解自己家族的历史,不明白家附近公园里的雕塑是一种什么样的形象,它又意味着什么,不关心公园里的老人们听的是什么戏曲,以及他们为什么会有下象棋、喝茶这样的娱乐爱好,不明白路边为什么会有荒掉的戏台、井、亭子等,以及它们之前又是做什么用的,这些可以从当下窥探历史的机会就被白白地浪费掉了。师生可能都要反思一下现在的历史教学是不是被工具化了,只保留了它工具理性的一面,而价值理性的一面却被完全抹杀了。另一方面,学生并不会天然地去发现生活中这种具有历史语境的细节,这就需要老师在课堂教学中引导学生去观察。

如在学习七年级上册《让我们共同来感受历史》一课时,老师就可以让学生自由选取学校当地的具有一定历史的一处事物来进行观察与调研,如水坝、有关传统工业的工厂、防护林、戏台等。在课前让家长协助学生去实地调研,可以带着手机或相机去拍照,去询问管理人员,走访附近居民,向有关部门寻求地方志或去图书馆查找地方文献。在上课的时候老师可以指导学生将自己所收集到的资料整理成报告,然后让愿意分享的同学上讲台展示自己的调研成果。这样学生不但完成了学习目标,而且还通过自己的身体力行掌握到了朴素的历史研究方法。

(四)解放嘴巴,释放学生的表达天性

纵观如今的历史教育,学生对历史教材中是考点的内容对答如流,对重大历史事件发生的时间甚至可以精确到时辰,但令人唏嘘的是,学生的历史涵养往往也就止步于此了,没办法再进行更深入的讨论。所以初中历史课堂教学要解放学生的嘴巴,让学生在交流中去更多地了解历史,让历史教学的课堂氛围变得轻松有趣起来。

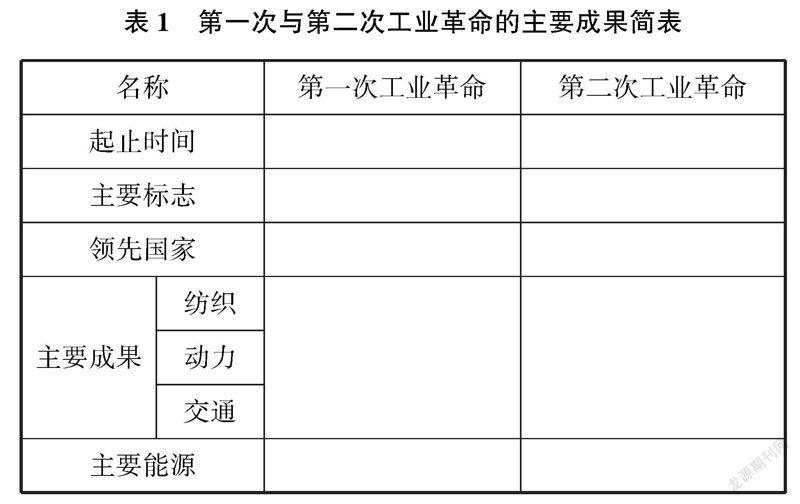

师生可能创造不出话剧那样舞台、灯光、妆造样样齐全的表演条件,但却可以像民间说书人那样以一个小板凳、一台小桌子为演说舞台,摆脱历史课本中的“正史”说教成分的影响,在演说与相互交流中大胆发表自己的观点,同时也可以在聆听中吸取其他同学的见解来补充自己的观点,完善自己讲故事的素材。如学习九年级下册《第二次工业革命》一课时,老师就可以先让同学们在课下合作制作一张第一次与第二次工业革命的主要成果简表(表1)。

再让他们从中挑选一个成果,结合课本内容与自己所收集的有关资料,去构想一个故事来讲述它被发明、应用、普及的过程,然后再在课堂上把它讲述出来。在上课时老师可以发动学生稍微挪动桌椅的位置来营造一个说书的空间,来让同学们轮流讲故事,评判标准就以谁能将故事讲得充满现实感,以至于让同学都身临其境为胜。这样的授课方式不但符合学生的认知水平,还可以提升他们材料整合转化的能力、语言组织能力和文化创造力。为了进一步提升学生的思辨能力,将思维转化为语言的能力,老师还可以设计几个开放性的问题供同学们讨论,如:你认为第二次工业革命为什么会发生?对比第一次工业革命它有什么特点?你怎样看待科技的进步?让同学们自由交流讨论,这样学生就可以辩证地看待科技在人类社会发展中的作用。

五、 结语

从目前的实践结果来看,初中历史课堂教学的减负增效并不是一蹴而就的事情,但只要改革一直在路上,相信随着历史教学理论的不断完善,以及教学实践的不断深入,初中历史的课堂教学工作就一定会突破困境,让学生从历史的学习中收获快乐,收获意义。

參考文献:

[1]徐滋洁.论新课改背景下初中历史教学方法的创新[J].中学政史地(教学指导),2021(11):22-24.

[2]李惠军.我思,我行,故我在[J].中学历史教学参考,2006(4):4-8.

[3]辛昕.浅析在初中教学中构建互动性历史课堂的策略[J].天天爱科学(教学研究),2021(11):85-86.

[4]胡玉忠.提高初中历史课堂教学有效性的实践探索[J].中国教师,2021(S1):163.

[5]熊敬元.初中历史课堂教学中学生自主学习能力的培养策略[J].天津教育,2021(31):156-157.

[6]武婧.初中历史教学课堂效率的提升策略初探[J].考试周刊,2021(85):163-165.

[7]时凯.基于陶行知生活教育理念的初中历史教学探究[J].中学政史地(教学指导),2021(10):26-27.

[8]何迎春.浅谈初中历史教学高效课堂的有效构建策略[J].考试周刊,2021(84):142-144.

作者简介:林桂花(1982~),女,汉族,福建莆田人,莆田市城厢区南门学校,研究方向:初中历史。