《孟子》英译本海外评论与接受研究

2022-07-21李耀

李 耀

(南京航空航天大学外国语学院 江苏·南京 211106)

《孟子》一书作为儒家经典,其所蕴含的“仁爱”“民贵君轻”“性善”等思想深深镌刻在当今中国社会的方方面面,在民族价值观念塑造、国民性格形成过程中起到关键作用。自18世纪至今,《孟子》英译本已达七十余种,然而多数译本传播效果有限。在中国文化“走出去”的新时代背景下,优秀的传统文化只有在“走出去”的过程中逐渐“走入人心”,才能最大限度地起到传播中国文化的作用。

以“《孟子》英译”为主题的研究论文自1997年至今共有108篇(通过知网查询),主要可以分为内部和外部研究两大类。内部研究中,以文本内涵传递、译本比较和翻译策略研究为主,而外部研究中,则注重译本传播与接受的研究。虽有学者从读者的角度展开研究,但是针对《孟子》海外读者评论的检索分类及动因探究尚不完善。基于此,本文首先对各译本的海外传播情况进行考察,从中选取海外传播较广、评分较高的《孟子》英译本,通过对读者评论文本的细读分析、语料检索,旨在完成以下两个目的:一是探究《孟子》代表性译本的读者论评焦点;二是对《孟子》评论焦点进行分类总结,建构评论研究的三维路径,以期为《孟子》外译工作提供一些借鉴。

一、《孟子》英译本海外传播现状

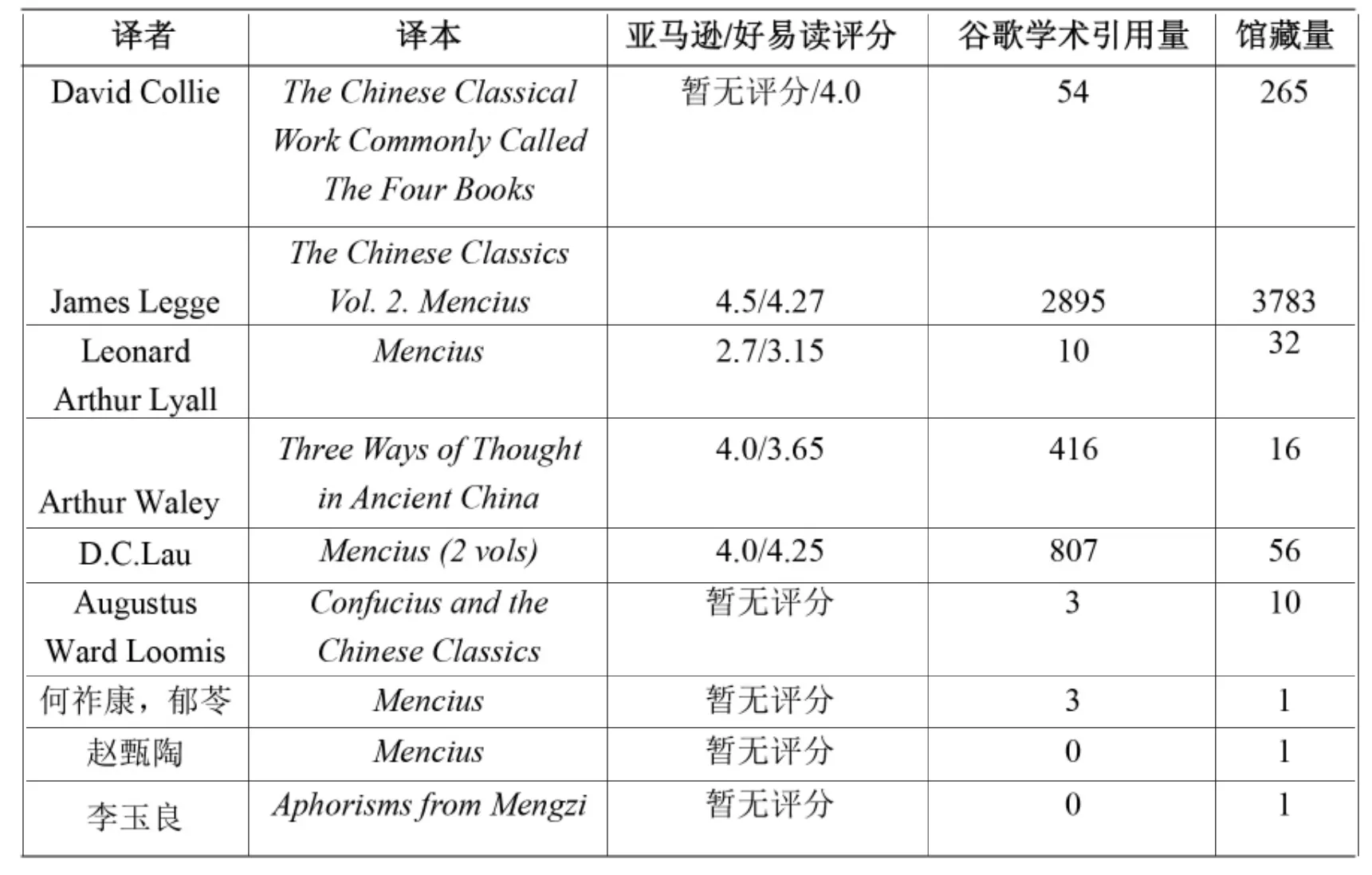

《孟子》的外译已逾百年,其现存译本达七十余种,而其在英语国家的传播效果究竟如何值得探究。本部分从世界图书馆藏、读者评分以及谷歌学术应用三个部分对《孟子》各个译本展开研究。在传播数量和范围方面,使用世界图书馆联机查询展开研究。世界图书馆(OCLC)是世界上最大的图书馆联机查询平台,有超过两万家图书馆可供检索,因此其检索结果具有一定的客观性。在传播效果方面,首先通过对美国最大的两个在线图书售卖与评论网站亚马逊 (www.amazon.com)和好易读(www.goodreads.com)上的读者评分进行统计,分析不同译本在普通读者中的影响力;其次,通过谷歌学术检索,探究其在学术界的影响范围。经检索,得到表1,限于篇幅仅展示一些较有代表性的译本。

由表1所选取的代表性译本可以得出以下结论:(1)从传播数量来看,《孟子》英译本在海外具有一定的传播和发行量,但仅限于部分译本,总体而言传播有限;海外译者中,西方汉学家理雅各的译本馆藏数量和影响力最多;中国学者的译本中,刘殿爵(D.C.Lau)的影响力较大;(2)从读者接受的角度来看,刘殿爵和理雅各的译本读者评分较高;(3)中国学者的译本影响力总体上不如西方汉学家和传教士版本,传播和接受程度有限;(4)从学术影响力的角度来看,理雅各和刘殿爵的译本在学界广为研究。

表1 传播效果

从以上的分析可以看出,以理雅各为代表的西方汉学家和传教士群体以及中国学者刘殿爵的译本无论在传播数量还是接受效果方面均遥遥领先于其他译本。

二、《孟子》代表性译本论评焦点研究

基于以上关于《孟子》不同译本传播效果的研究,选取其中传播效果较好、影响力大的,以理雅各为代表的西方汉学家和传教士群体以及中国学者刘殿爵的译本,从读者评论的角度展开探究,分析归纳读者论评焦点。

(一)刘殿爵译本

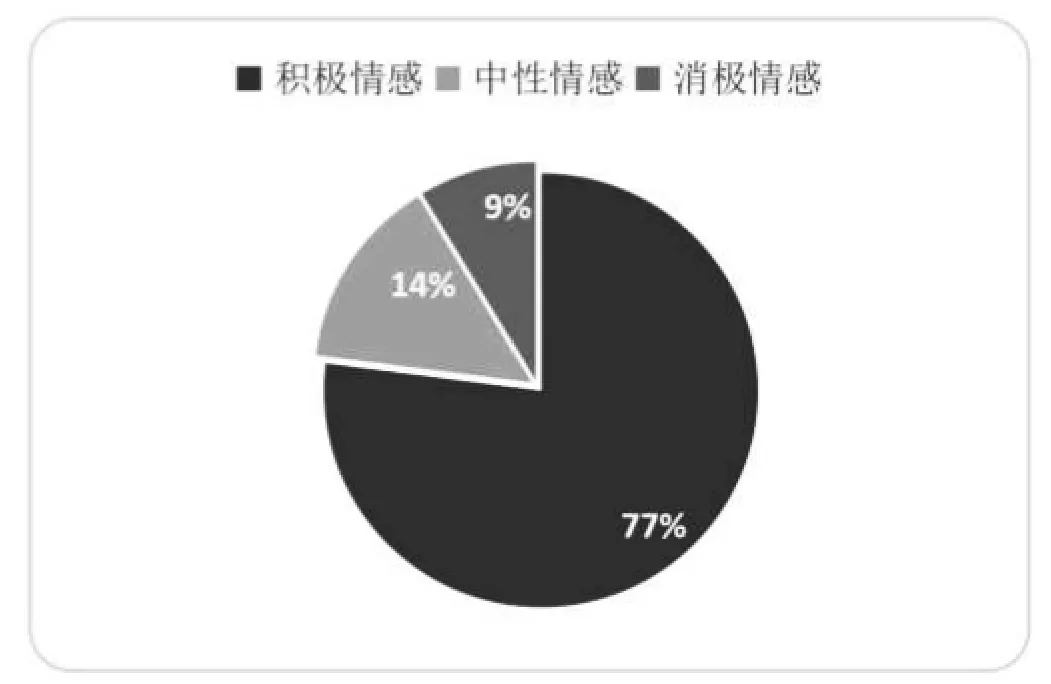

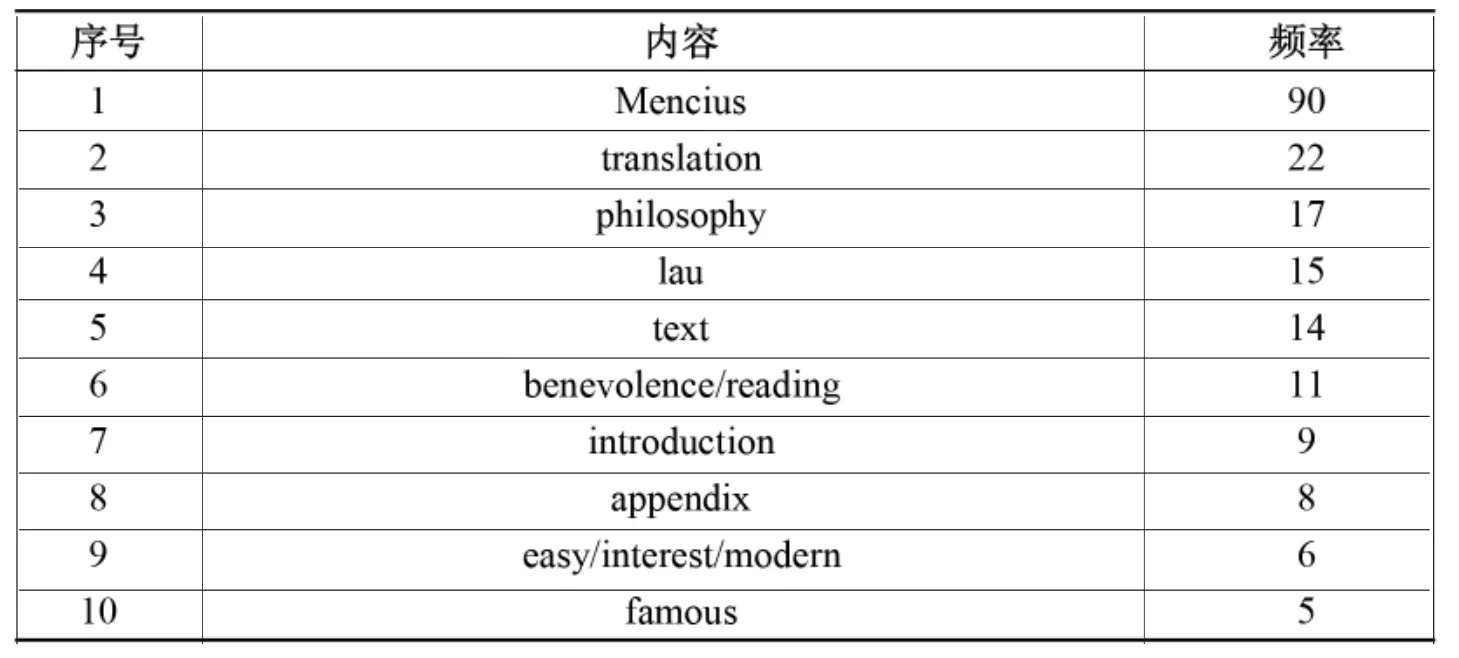

翻译家和哲学家刘殿爵的译本Mencius在世界图书馆中馆藏量较高,广受学者和普通读者赞誉,为中国典籍英译的经典之作,是了解和研究中国哲学的必读书目。亚马逊和好易读网站上的读者对其有着较高的评价,在两个网站上的评分分别4.0分和4.25分,共有161人发表评论,其影响力较大,受众较广,接受程度较高。通过对亚马逊和好易读网站上的读者评论进行语料分析和情感分析后,得到刘殿爵译本中的高频词表2和读者评论情感分布图1。

图1 读者评论情感分析(刘殿爵译本)

分析表2可以发现,读者评论主要集中在以下三个方面:(1)读者较为关注译本本身的内容,例如对孟子和其“仁”的思想等;(2)关注译本中的前言和附录;(3)聚焦于对译本和刘殿爵本人进行评论。结合图1可以发现,多数读者对刘殿爵译本持肯定态度,对译本中的中国哲学思想和价值观有极大的兴趣,进一步细分读者评论,发现读者评论可以分为如下三个方面:

表2 高频词表(刘殿爵译本)

1.译文简明可读

对于刘殿爵译本的评论主要集中在“excellent”(3 次)、“classical”(2 次)、“good”(23 次)、“best”(5次)等词上,例如:

(1)This book is well translated.It is clear and easy to read.

(2)The translation is great and makes the reading easier.

(3)It is an enjoyable read and gives much pause for thought.And it is a good translation.

从以上读者评论中可以看出,大多数读者对于刘殿爵译本持有相当肯定的态度,认为该译本翻译质量上乘,是研究中国传统文化的经典书籍,同时也有相当数量的读者认为其语言清晰明了,对于没有相关文化背景的读者来说阅读起来几乎没有什么难度,比如有读者认为:“D.C.Lau's translation is immediately accessible to the modern readereven those whom,like this reviewer,are without a grounding in Chinese philosophy or history.”由此可见其译本的高度可读性。

译文的清晰流畅、简单易懂由多种方面所共同决定,就译本本身特点而言,读者评论主要涵盖了以下方面:

(1)D.C.Lau's dissembling of Mencius'almost Socratic argument about the meaning of'natural'in the context of'white'was clearly explained and it is refreshing to see a modern counter of philosophy where the logic of semantics has resulted in the given conclusion.

(2)The structure and commentary of D.C.Lau's translation is very well put together,and provides necessary illumination on Mencius's texts.

读者认为,刘殿爵版本之所以如此易懂,是因为他在翻译时以目标语读者为导向,将对于外国读者而言感到陌生、难以理解的中国传统哲学观念和术语用现代的话语体系加以描述,同时辅之以译者自己的评论,这样翻译的译本比较符合现代西方读者的阅读习惯。

2.文本理解精确

刘殿爵是著名翻译家,亦是中国哲学专家,之所以其译本传播接受程度如此之广,主要得益于其对儒家文化深刻的理解。英语国家读者在阅读这一类经典时,对其中有富含东方智慧的哲学思想充满好奇,读者普遍认为,刘殿爵的译本文化内涵传递准确,易于接受,译本在扩展关于中国文化和社会知识方面起到了桥梁作用。译本中相关译文也被读者广为接受,在评论中多次引用,例如:

(1)Benevolence in a ruler is to be commended.Nevertheless,it is not enough.

(2)This is the book that contains the famous argument that human nature is fundamentally good because a person seeing a child on the edge of a well about to fall in will initially be compelled to run and save the child.

由上述评论可以看出,读者多次引用译本中的核心术语,西方读者不仅清晰准确地理解了这些术语,也让读者在阅读中产生了一定的思考,甚至对其行为有一定的影响作用。由此可见,刘殿爵对于中国文化的准确理解是其译本流行畅销的重要原因,其译本构成了中外文化交流的重要桥梁。

3.文化背景详实

通过阅读读者评论可以发现,信息充足的前言和附录是刘殿爵译本的一大特色,读者对此反馈较多。在向外译介的过程中,在翻译文本之外,刘殿爵利用详实的前言和附录向读者介绍有关孟子的相关信息,附录中包括孟子生平、孟子时代社会背景、《孟子》文本构成过程、孟子之前社会背景以及类比手法的运用五个部分。读者认为:

(1)The introduction is great,the translation is seamless,and the appendices are insightful as well.It might even be a good idea to read Appendix Four before reading the body of the work,as familiarity with the historical context is key for following the analogies in the book.

(2)A helpful introduction by scholar D.C.Lau of the Chinese University of Hong Kong situates The Mencius in its social and historical context.

通过对读者评论的分析可以看出,多数读者认为前言和附录是极有帮助的,通过阅读这些前言和附录,可以让西方读者熟悉《孟子》相关的历史文化背景,从而更好地理解原文。有读者认为,阅读这些信息就像“参加了一场有关中国文化的研讨会”,甚至有读者认为 “Lau’s introduction is more helpful than the texts itself”,虽有夸张之嫌,但是仍然不难看出读者对于刘殿爵前言附录的极高赞誉。

通过以上对于刘殿爵译本读者评论的分析可以看出,其译本译文准确易懂,对于中国文化负载词翻译准确,同时相较于其他译本有着较为丰富的前言和附录,这些因素共同决定了其译本在海外的流传度、好评率。其译本受到西方汉学界的广泛好评,多数研究中国文化的西方学者和主修中国文化的学生都以其译本为研究的入门书籍。

(二)来华传教士和西方汉学家译本

明清以后中国逐步实行闭关锁国的政策,文化交流传播一度陷入停滞。西方国家民众对于中国社会了解甚少,对于中国传统文化和哲学背景几乎更是一无所知。来华传教士和西方汉学家对于中华文化的外译起到了重要的作用,其中较有代表性的是理雅各(James Legge)、柯大卫(Collie David)和赖发洛(Leonard Arthur Lyall)。这三位译者的译本在亚马逊和好易读上的评分均较高,是早期《孟子》英译本的经典之作。他们的译本在读者视野中存在一定的共性,这些共性和当时社会的历史文化背景紧密相关,读者对于他们的译本评论主要集中在以下三个方面:

1.考证丰富详实

由于早期西方国家民众对于中国社会了解不多,在翻译《孟子》这类传统文化经典作品时,如何对待其中大量出现的人名和地名直接影响了读者的阅读体验。三位译者在翻译人名和地名时均进行了大量丰富详细的考证,读者对此评价较高:

(1)In Legge’s translation,the translator introduces and annotates the place names in detail,which gives us a deeper understanding of Chinese society.

(2)The Chinese names are a real headache for me to read.The translation(by Leonard Arthur Lyall)provided a detailed introduction to the characters.To be honest,it is still not enough for me to fully understand the meaning,but at least I am able to be more clear.

在读者看来,对于《孟子》中大量出现的人名地名的准确翻译是理解原文的基础,读者对于三位译者有关人名地名的准确翻译、详细考证多给予了较为正面积极的评价。人名地名的准确翻译不仅仅促进了读者对于译本的阅读和理解,还在一定程度上传达了中国社会的风土人情。读者认为透过这些信息可以加深对于中国社会的理解。通过读者的反应不难看出,译本之所以能够成为较为经典的传世译作,其重要原因之一就是他们对于《孟子》中人名和地名的考证和注释足够严谨。

2.语言风格受限

受制于一定的时代局限性,早期传教士和西方汉学家在翻译时虽基本能够做到忠实于原文,但是其语言风格往往不再为当今读者所接受。一方面,他们的译本所使用的语言与现代英语存在着一定的差异;另一方面,由于他们对于中国文化理解的有限性,在翻译时常常具有基督教色彩,很多译本是结合自己解读的“编译”,读者往往在阅读他们的译本时存在一定困难:

(1)Legge’s translation of Mengzi is obviously dated and quaint now to 21st century readers.His translation and introduction is so very Victorian sounding.

(2)The Legge translation is a decidedly Christian perspective,with all the benefits and perils that that implies.

(3)Difficult to follow sometimes but the sayings on education is more about personality types.(Lyall’s edition)

在现代读者看来,虽然此三位译者在翻译时忠实于原文,但是却不能够摆脱原文的束缚;考证丰富,具有一定的学术价值,但过于学术化的译作很可能让读者们丧失阅读《孟子》的兴趣。有读者一针见血地指出,他们的翻译从基督教的视角解读儒家经典,具有浓厚的西方哲学色彩,不利于读者了解原汁原味的中国文化。虽然这三位译者的译本在西方汉学界有一定的影响力,并且馆藏量巨大,但其在普通读者群体中的传播和阅读量有限。

三、《孟子》译本评论研究路径建构

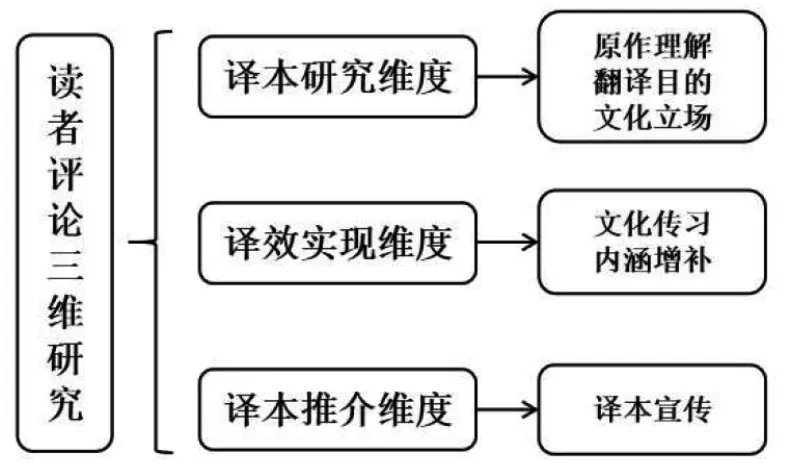

评论是评价翻译传播效果的重要维度之一,是译本受众的直接反馈,对评估译本翻译质量、调整翻译策略方面有着重要作用。从以上针对《孟子》不同译本的读者评论的分析可以看出,译本各有特色,读者评论不一。评论是读者阅读译本时的主观感受和直观反应,结合译本进一步探究可以发现,这些具有高传播度、高接受度译本的读者评论背后有着深刻的原因。这些原因是译本成功译介的重要因素,不仅对于《孟子》的外译有着重要意义,也对于其他中国典籍的对外传播有一定的借鉴意义。本文尝试将其归纳概括为三大维度、六个层面,如图2所示。

图2 《孟子》读者评论的三维研究

(一)译本研究维度

译本研究行为主要发生在翻译前,通过对于《孟子》代表性译本的读者评论分析总结,可以将译本研究维度进一步细分为三个层面。首先,译者在进行翻译内容选择时,往往会受到翻译目的的影响;其次,译者翻译策略的选择直接影响着译本的质量和传播效果;最后,译者本人的文化立场决定着原作内涵能否有效传达。

1.翻译目的层面

翻译是一个复杂的过程,它常常涉及多种选择,翻译的目的决定了译者的翻译行为,影响译者的翻译内容[1]。百年前,当传教士和汉学家对于《孟子》等典籍展开翻译时,其目的是向当时西方社会介绍中国,在当时有关中国信息极度匮乏的年代,给西方社会和学界打开了一扇了解中国文化的窗口,在此目的指引下,以理雅各、柯大卫为代表的西方学者和传教士对于《孟子》仔细考证,按照原文字对字展开直译,想要最大限度地保留中国文化的特色。随着中国对外活动不断增多,当今针对典籍的翻译往往更加注重于传播中国文化、塑造中国海外形象,在“人类命运共同体”的号召下,促进文化的碰撞、交流和互鉴,实现全球不同民族文化的沟通。在这一翻译目的指导下,当今学者在翻译《孟子》时特别注重文化内涵的传递。从读者的反应来看,当代西方读者对于中华文化有着强烈的兴趣,因此新时代的典籍翻译应注重深入挖掘典籍文化内涵,传播中国优秀的传统文化。

2.翻译策略层面

翻译策略的选择直接影响着译本的翻译质量及可接受度。在进行翻译策略的选择过程中,首先应当忠实于原文,准确传达原作文化内涵;其次,在意义对等的基础上尽量做到形式对等。辜鸿铭[2]认为,“汉语是一种心灵的语言,一种诗的语言,它具有诗意和韵味。”究其原因,中文中存在“象形性”“单音节性”“孤立性”等特征,而这些特征使得汉语和诗具有高度的相似性,诗性是汉语的固有特征[3]。《孟子》同样体现出汉语“诗性”的特征,在翻译时注重形式对等能够最大限度地保留汉语语言的特色,读者在接受译本时可以体会到汉字本身的魅力。同时,典籍在外译时应尽可能保持自身特色,文学的差异性本身就是对世界文学的贡献[4]。

3.文化立场层面

译者应当“隐身”,这种“隐身”指的是译文看不出翻译痕迹,符合目的语国家规范[5],因此在翻译的过程中,应完整客观地进行翻译,避免基于个人选择和理解的“编译”和“选译”。译者可以为了读者的理解之便,在译文后辅之以自己或者其他学者的见解,但是切不能喧宾夺主,影响乃至引导读者的判断,而应该在客观准确翻译后,让读者基于自己的阅读对原著加以理解。在理雅各的译本中,充斥着大量有着基督教色彩的表达方式以及西式价值观,这种翻译策略不仅使得原著原意受到曲解,达不到有效传播中国文化的作用,还有可能影响中国形象的海外建构。读者的阅读兴趣不仅仅取决于文本内容,还和政治态度、价值观等因素息息相关。因此,译者在翻译之初就必须明确文化立场,树立高度的文化自觉和文化自信,积极建构国家形象,客观准确地基于中国传统文化和价值观念对原作加以翻译。

(二)译效实现维度

译效实现行为主要发生在翻译中,涉及文化传习和内涵增补两个层面。读者缺乏对于中国社会文化的背景知识,因此译者在翻译时有必要加以增补以更好地实现传播效果,对于译本中的文化负载词,应准确翻译。同时,若结合中国传统文化中其他学派的学说进行比较,则更有利于中国文化的整体传播。

1.文化传习层面

无论从读者评论的数量或是内容都不难看出,海外读者对于孟子其人知之甚少。因此,在翻译其著作的过程中,不仅仅需要准确清晰地对文本进行翻译,还需要在翻译中增补大量有关于孟子的历史和社会背景信息。在评判一部作品的优劣时,不能够简单地站在现代的立场上去评判过去的作品,而应该回到当时的历史伦理背景下解读历史作品[6]。同样,孟子的相关思想受制于一定的社会伦理环境,在翻译时,读者如果丧失了对于孟子其人、经历、所在社会历史等背景信息的了解,就不能够准确地理解《孟子》真正想要传达的信息,以一定的历史背景为前提对原文进行准确理解,以原文为基础加深对历史背景的了解,二者相辅相成,不可分割。对于文本中存在的大量中华文化负载词,例如“仁爱”“性本善”等,在处理时应小心谨慎,务必准确翻译,同时应解释性地加以翻译,力求准确清晰,避免较为艰深晦涩的语言,避免翻译失当,从而更好地达到传播效果。对于文本中所涉及的中国人名、地名、官职名等,应仔细加以考证,详细注释,以降低读者的阅读难度。

2.内涵增补层面

分析读者评论可以看出,在有关文本内容的评论中,以针对儒家文化本身以及儒家文化和其他中国传统学派内容的理解和比较为主。可以看出,读者群体不仅仅对于以孟子为代表的儒家文化有所涉猎,同时还对其他学派学说充满好奇。因此,译者在介绍儒家文化的同时,可以辅之以其他学派相关信息的介绍。例如,孟子主张“性善论”,而荀子主张“性恶论”,若将此两种学说加以对比,则会引发读者强烈的好奇心和探究意识。译者的翻译行为受到译者世界观的影响,《孟子》一书是中国哲学的重要组成部分,传统哲学中“阴阳”“五行”“八卦”等因素,无不体现出中华哲学的整体性特征[7]。因此,在《孟子》向外译介的过程中,新时代中国译者应从整体观角度着手,深入挖掘《孟子》和其他学说的内在联系,比较其异同点,引发读者的思考,同时以一带多,激发读者阅读其他典籍的欲望和热情,形成一种连锁反应,从而最大程度地实现中华文化的海外传播。

(三)译本推介层面

译本推介行为主要发生在翻译后。对于翻译本质的思考,学界说法不一,其中有众多学者将翻译视为传播。例如:吕俊[8]认为翻译的本质就是传播,翻译只是传播的一个特殊领域;张生祥[9]认为“翻译与传播互为一体”,由此可见“译”固然重要,但“介”的过程才最能体现出翻译的本质,即文化传播。如上文所述,通过对《孟子》七十余种译本传播与接受情况的考察不难发现,仅仅有少数译本真正进入了西方读者的视野,而这些读者又大多以专修中国文化的学生和汉学研究者为主,普通读者的数量较少。谢天振[10]指出,文学、文化的跨语言、跨国界传播是一项牵涉面广、制约因素复杂的活动,决定文学译介效果的原因是多方面的,在翻译之后,为使译本真正发挥出传递文化、搭建中西文化交流桥梁的作用,就必须综合考虑翻译之外的其他因素。正如一位读者在评论时对于如此优秀的文化未能广泛传播表达了遗憾之情。翻译不是目的,传播文化,消弭分歧,构建人类命运共同体才是当今时代翻译的目的和价值。为此,应联合多方面力量,如作者、译者、编辑、评论家、出版方、媒体等,各方通力合作,让中国文化走得更远、更好[11]。

结 语

本研究首先从传播和接受两个方面考察了百年来《孟子》的各个译本,并选取了传播程度广、接受程度高的以理雅各为代表的西方汉学家和传教士群体以及中国学者刘殿爵的译本,分析探究其译本在亚马逊和好易读上的读者评论,总结这些译本读者评论的注意焦点,随后探究其背后的深层次原因。研究发现,《孟子》译介应当注重三个维度:译本研究维度,应明确翻译目的,选择合适的翻译策略,以正确的文化立场加以翻译;译效实现维度,应注重译本的文化传习,增补文化背景信息,准确翻译文化负载词,同时应拓展文本内涵,注重联系其他学说;译本推介层面,应注重联合多方面力量,提高译本知名度,从而真正实现译本传播文化的作用。由于空间和时间因素,本研究仅针对所有网络读者评论展开研究,缺乏对于海外读者群体的问卷调查,同时有关《孟子》成功译介经验的研究不够全面,有待后续进一步挖掘、拓展和深化。