大尺度大脑模型:相关理论,建模策略与典型模型

2022-07-21张军鹏施玉杰

张军鹏,蒋 睿,施玉杰

四川大学 电气工程学院,成都 610065

大尺度大脑模型试图通过计算机来模拟大脑由于内部或外部刺激产生的复杂响应行为[1],其模拟的大脑行为横跨了多个大脑解剖尺度与时空尺度。需要指出的是,基于不同的研究目标,研究人员对于大尺度大脑模型本身有着不同的需求。根据不同的“大尺度大脑模型”对大脑模拟的程度,可将其分为如表1所示的四个等级。由于等级4主要为已得到广泛应用和研究的人工神经网络(artificial neural networks),因此本文将不再对相关内容进行赘述。

人类的大脑皮层大约包含140~160亿神经元[2],而小脑皮层几乎达到了80%的大脑皮层表面积[3]。由于这一数量级过于庞大,再加上过去计算机内存和处理速率等条件的制约,因此很难用计算机模拟得到一个合适的大尺度大脑模型。但是近年来随着计算机硬件技术的高速发展,特别是2021年Knight等人[4]所提出的利用GPU加速大脑模拟的“程序连接性”方法,使得采用计算机来模拟数十亿甚至数百亿个神经元以及它们之间复杂的相互作用关系已经成为可能。在理论研究上,自从美国神经生物学家Freeman建立了神经动力学[5]以及2018年Kriegeskorte等人归纳并提出了认知神经计算科学[6]以来,二者的快速发展为大尺度大脑模型相关研究奠定了坚实的理论基础。

表1 不同范畴的大尺度大脑模型Table 1 Large-scale brain models in different categories

本文从大尺度大脑模型的基本概念出发,对近年来具有代表性的大尺度大脑模型进行了回顾,介绍了大尺度大脑模型相关理论以及构建大尺度大脑模型的主要策略和研究进展,最后对目前存在的问题以及未来可能发展的方向和应用场景进行了总结和展望。

1 大尺度大脑模型相关理论

1.1 大脑分区与功能

如表1所示,无论属于哪一范畴的大尺度大脑模型,均需模拟出大脑的行为和功能,因此,在介绍具体的大尺度大脑模型之前,必须对大脑的结构和功能加以明确。

大脑在结构上可划分为大脑皮层、大脑髓质和基底核三大部分[7]。由于大脑皮层主要负责认知以及情感等高级功能[8],且位于大脑结构的最外层,在信号采集方面较其他深层区域更便捷,因此,已有的大尺度大脑模型基本上都将其作为重点模拟的对象。

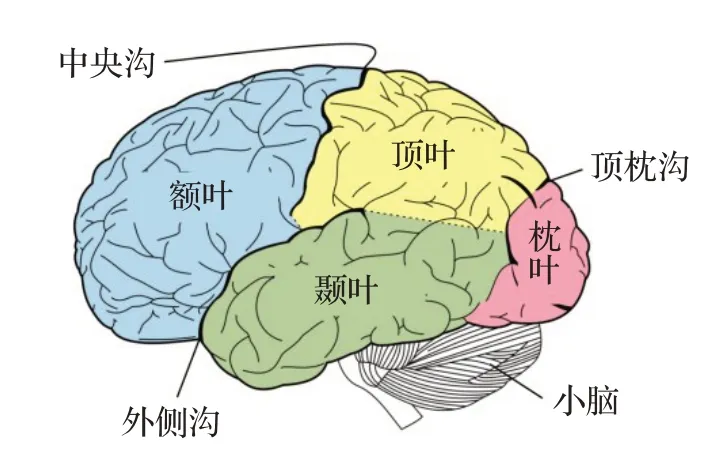

如图1所示,以三条沟壑为界限,大脑皮层可视为由额叶、顶叶、枕叶、颞叶以及岛叶[9]五个部分所组成。其中,额叶位于大脑的前部,与之相关的是注意力与短时记忆任务[10];顶叶在额叶与枕叶之间,位于大脑的中部,人类的感觉(如视觉、听觉)任务与之相关[11];枕叶位于大脑的后部,其负责处理与人类视觉有关的任务[12];颞叶位于双大脑半球外侧裂的下部,外界输入的信息将在此处得到处理,同时长期记忆任务也与之相关[13];岛叶位于大脑皮层外侧沟内部,无法直接从外部观察到,其参与了情感与意识的产生[14]。

图1 大脑皮层结构Fig.1 Cerebral cortex structure

1.2 获取大脑功能连接信息

大脑功能连接反映的是依据不同的功能划分出不同的大脑区域之间的关联信息。这些关联信息可以为模型构建提供功能性指导规则。可通过脑电、脑磁或功能性磁共振成像获取大脑功能连接信息。由于脑磁与脑电都反映大脑神经元细胞电活动,但脑磁采集、分析较脑电信号来说更加困难且耗时,因此下文只介绍脑电。

1.2.1 脑电信号

脑电信号,又称脑电图(electroencephalogram,EEG),是大脑皮层上神经集群活动时产生的电信号的总和[15]。因其采集所需设备简单方便,且能有效反映大脑皮层状态,所以部分大尺度大脑模型或通过脑电信号对模型行为施加功能性约束,或通过研究模型中特定成分的模拟脑电信号产生的内在机制来探索大脑内部工作机制。

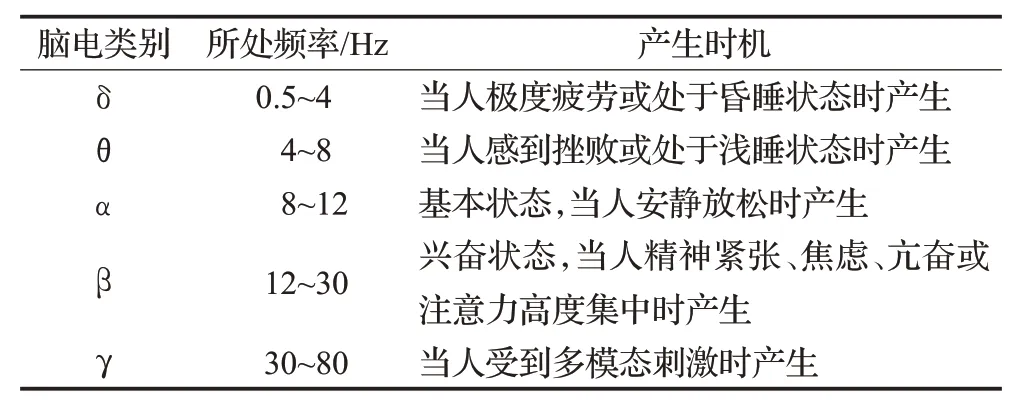

单个神经元放电产生的电信号十分微弱,且处于不同状态时振幅不一[16],由此将导致两种现象:第一,在大脑皮层上,当内部状态不同时,自发脑电信号将具有多个不同的频率;第二,脑电信号在时域上波形不规则,时域波形规律难以总结;但从频域上看,脑电信号具有节律性。因此,当大脑处于不同的状态时,脑电信号将具有不同的频率。脑电信号频率波段与对应的产生时机如表2所示[17]。

表2 脑电信号频率波段与对应的大脑状态Table 2 EEG signal frequency band and corresponding brain state

根据是否由特定的外界刺激诱发产生这一标准,大致上可将脑电信号分为两类[18]:自发脑电信号以及诱发脑电信号。自发脑电信号是由大脑内部状态变化而产生的脑电信号,其无需特定的外部刺激参与;诱发脑电信号需要由特定的外部刺激参与:在施加特定的外部刺激后,大脑状态将发生改变,由此产生诱发脑电信号。比如大脑会被恒定频率的外界视觉刺激诱发出一种典型的诱发脑电信号——稳态视觉诱发电位(steady statevisual evoked potential,SSVEP)。

值得注意的是,脑电与功能性磁共振成像都有丰富的公开数据集可用,最大程度消除了由于实验设施匮乏或不一而造成的瓶颈。部分常用的公开数据集如表3所示。

1.2.2 功能性磁共振成像

功能性磁共振成像(functional magnetic resonance imaging,fMRI)是一种利用神经影像学对大脑进行成像的技术。fMRI具有非侵入、高空间分辨率(可达到毫米级)的特点[19],但由于血流动力学反应存在长潜伏期,其时间分辨率差于EEG[20]。

在20世纪90年代,Ogawa等人在传统磁共振成像的基础上,结合位于脑功能活动区的氧合血红蛋白增加将导致磁共振信号增强这一客观事实[21],发展出了血氧水平依赖的脑功能性磁共振成像(blood oxygen level dependent fMRI,BOLD fMRI)。当大脑受到外部刺激时,脑活动区域局部血液中氧合血红蛋白与脱氧血红蛋白比例的变化会引起局部组织T2的改变,从而在T2加权像上可以反映出脑组织局部活动功能[22]。BOLD fMRI正是利用该原理对大脑进行成像,使其成为了研究大脑皮层强有力的非侵入式成像技术。

在大尺度大脑模型研究中,BOLD fMRI主要作为构建模型过程中以及模型运行中的功能性约束的一部分。大尺度大脑模型可以从BOLD fMRI影像中获取功能连接信息,再结合其他信息(如大脑结构信息),最后将上述信息进行整合,以此作为功能性规则来约束大尺度大脑模型对内部或外部刺激的响应行为。

1.3 获取大脑结构连接信息

大脑结构连接是指神经元、神经集群以及脑区之间解剖学意义上的关联信息。与大脑功能连接信息类似,大脑结构连接为模型构建提供结构性指导规则,约束模型的结构表现。

目前来说,对于获取人类大脑的结构连接信息主要通过非侵入式的技术:磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)与弥散张量成像(diffusion tensor imaging,DTI)。由于二者准确度较高,成像效果较好,并且易于分析处理,因此使用频率最高。由于DTI本质上是MRI的特殊形式,因此此处将二者合并介绍。与EEG和fMRI一样,MRI与DTI也拥有种类繁多的公开数据集(见表3)。

表3 部分常用的EEG、fMRI、MRI与DTI公开数据集Table 3 Some commonly used EEG,fMRI,MRI and DTI public datasets

MRI以核磁共振(nuclear magnetic resonance,NMR)原理为理论基础,通过外加快速变化的梯度磁场,来构建精确的物体内部影像[23]。

MRI是断层成像的一种方式,其主要作用于人体所含水中的氢原子[24]:氢原子在外部磁场照射下将产生磁共振现象,而磁共振现象一旦发生,氢原子就会向外发射电磁信号;之后,对不同组织发射出的不同电磁信号进行处理,即可重建人体内部的结构图像,获得结构连接信息。

DTI是传统磁共振成像的发展变种,其能有效观察和追踪大脑白质纤维束[25]。其依据大脑中不同组织中水分子不同的扩散速率和不同的方向,得到各向异性的信息[26],以此来描述大脑内部的结构连接。

由于MRI技术可以较为准确地呈现出人体内部结构图像,而DTI可以对大脑白质纤维束进行观察和追踪,因此上述两种技术成为了获得大脑结构连接信息的利器。在大尺度大脑模型的构建过程中,MRI与DTI成像数据通常应用于建立模型的结构性约束条件。

1.4 计算神经科学

计算神经科学是一门通过计算机程序模拟的方式来构建神经元与神经系统的数学模型的学科,该数学模型在生理学与动力学上符合生物学基本理论,并且能够精确描述神经元与神经系统[27-29]。

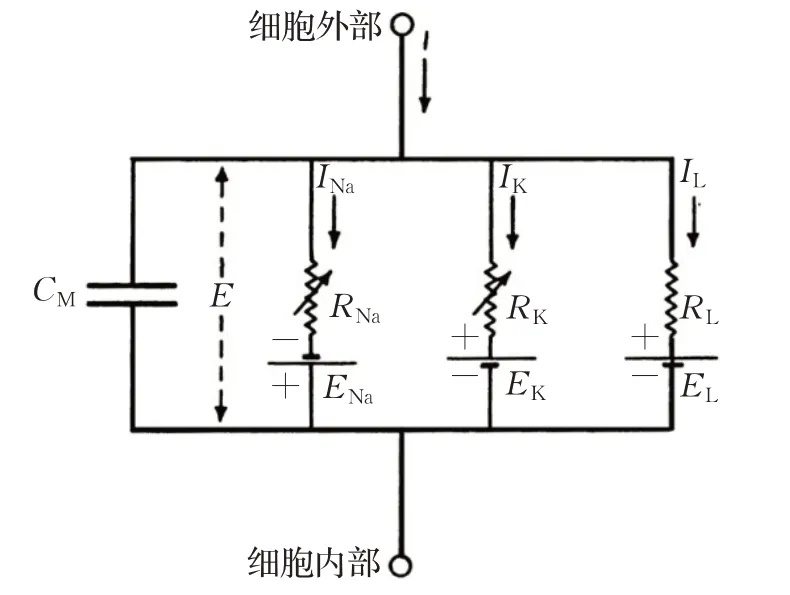

计算神经科学中最早也是最经典的神经元模型是霍克金-赫胥黎模型(Hodgkin-Huxley model),该模型开创了用数学方法建立神经系统理论模型的先河,是计算神经科学的雏形,其创始人因该项工作获得了1963年诺贝尔生理学或医学奖。霍克金-赫胥黎模型是在对枪乌贼巨型轴突的神经刺激电位数据总结的基础上得出的[30],在之后的数十年间其成为许多神经细胞或神经系统建模相关研究的基石(如神经网络能量编码模型[31],结合了传统人工神经网络的新型深度神经网络模型[32]等)。该模型描述了输入级神经元膜电流与输出级膜电压之间的关系。如图2所示,该模型将神经细胞的每个组成部分视为一个电路元件[33-34];其中E为膜电位,电容CM表示脂质双分子层,RNa和RK是随时间和膜电位变化的钠离子与钾离子流过时经过的阻抗,RL是其他离子流过时经过的常值阻抗;INa为钠离子电流,IK为钾离子电流,IL为由氯离子和其他离子产生的漏电流。

图2 霍克金-赫胥黎模型Fig.2 Hodgkin-Huxley model

在大尺度大脑模型研究中,自底向上建模策略是一种从对神经元建模出发,逐步构建出完整的大尺度大脑模型的建模方法;而计算神经科学是自底向上建模策略的重要基石和主要指导理论。

1.5 大脑动力学

神经动力学将动力学与生物神经系统结合起来,其利用动力学的理论和方法来分析生物神经系统[35],试图从动力学的角度来解释生物神经系统工作与活动的内在机制。而大脑动力学以神经动力学相关理论为基础,将大脑视为对外界信息产生响应的复杂动力学系统[36],对大脑进行定量分析研究。大脑动力学认为,大脑之所以具有收集、加工和处理信息的能力,是因为大脑内部的神经元集群在动力学水平上集中作用的结果[37]。

大脑动力学在大尺度大脑模型研究中扮演着相当重要的角色。大脑动力学中的神经集群模型可以模拟大量神经元与突触之间的复杂相互作用,这些神经集群模型可以与之前介绍的反应大脑功能连接和结构连接的信号结合使用,以模拟更精确的大脑神经集群。

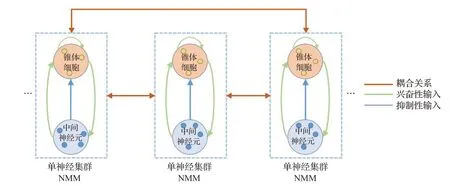

神经群模型(neural mass model,NMM)用于模拟大量神经元和突触的粗粒度动态活动[38],其通过多个方程组来模拟多个互相作用的局部神经集群。神经群模型有两种主要类型[39]:

(1)假设神经元之间动作的连贯性很强,从而导致整个神经集群的动态活动表现得与单个神经元一致。

(2)认为神经集群是一个复杂系统,其各个部分有着不同的动态活动表现,整体动力学也可能并不等于各部分动力学的简单相加。

图3展示了一个具有多耦合性质的多神经集群NMM结构,其由多个单神经集群NMM构成。其中,单神经集群NMM基于上述类别(1),其由锥体细胞组模型与局部中间神经元组模型构成:锥体细胞组模型不仅接收中间神经元组的兴奋性与抑制性反馈,还接收其他神经集群的兴奋性输入;而局部中间神经元组模型只接收与其邻近的锥体细胞组模型兴奋性输入。由此,在单神经集群NMM中,其锥体细胞组模型与局部中间神经元组模型互相作用,产生的振荡构成单神经集群NMM的输出;单神经集群NMM间相互作用又构成了多神经集群NMM的输出。

图3多神经集群NMM结构Fig.3 Neural cluster NMM structure

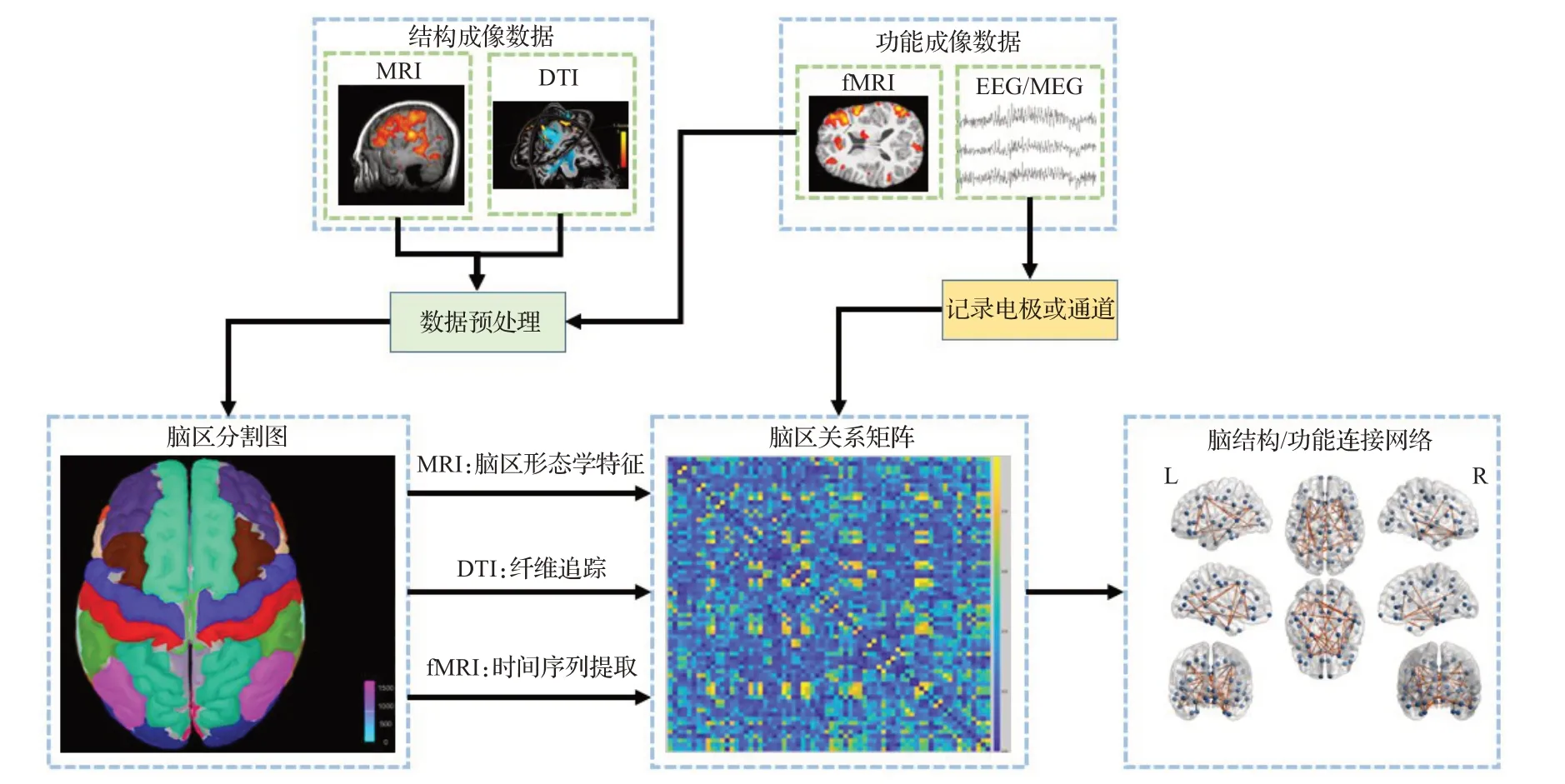

图4 脑网络典型构造流程Fig.4 Typical construction flowchart of BNM

在大尺度大脑模型的构建过程中,通常将DTI与NMM相结合:由DTI获得大尺度的大脑结构连接数据,这些数据将被用于选择局部NMM、处理节点之间的传导延迟。

脑网络模型(brain network model,BNM)以图论为基础理论,对大脑功能连接或结构连接[40]进行建模,是一种探索人类大脑静态与动态活动的有力工具。BNM本质上是将一组网络模型通过连接体耦合到一个大尺度神经系统上[41],得到不同脑区之间的耦合关系,辅助大尺度大脑模型的建模过程。BNM的典型构造流程如图4所示。

需要指出的是,BNM不等于大尺度大脑模型。BNM可描述跨越多个尺度的脑功能连接或结构连接信息,其用于分析大脑活动,而非模拟大脑活动。

2 大尺度大脑模型的建模策略

不言而喻,构建大尺度大脑模型是一件困难的事情。虽然多年以来大尺度大脑模型有着不同的构建方法,但是根据是从微观层面还是从介观层面来构建大尺度大脑模型,可将建模策略抽象出来,分为“自底向上”建模策略和“自顶向下”建模策略。

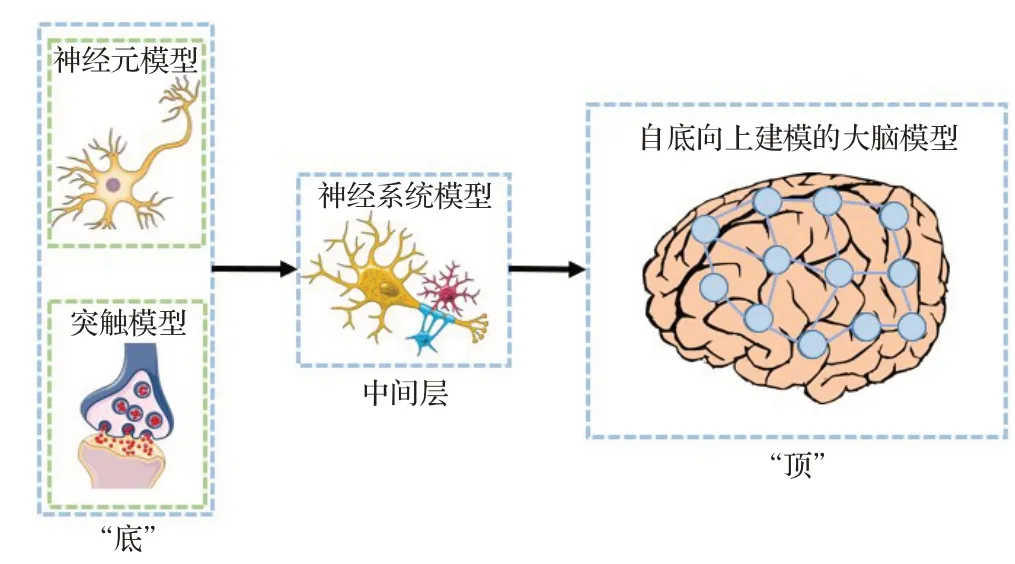

2.1 自底向上建模策略

最自然的构建策略就是自底向上的构建大尺度大脑模型,因为其符合生物演化的一般规律——从简单到复杂,由低级至高级。在自底向上建模理论中,如图5所示,“底”指的是神经元模型和突触模型,“顶”指的是待建模的大脑子系统——即从模拟单个神经元出发,通过单个神经元模型构建出神经系统模型,最终通过构建与大脑子系统规模相当的多个神经系统模型,模拟出大脑子系统的功能,从而构建出大尺度大脑模型。

图5 自底向上的建模策略Fig.5 Bottom-up modeling strategy

由上述建模过程可见,在基于该策略建立模型的过程中,存在三个问题。首先,收集可表征神经元之间、神经集群之间相互作用关系的数据并非易事。其次,模型的成功与否,很大程度上取决于一开始所选取的神经元模型是否合适。最后,采用该方法所建立的模型,是由大量神经元模型相互作用组成的,其活动呈现非线性动力学特征,同时也是具备大量层级的复杂系统。根据控制科学中的复杂系统理论[42],该模型的正确运行十分依赖于复杂系统的“涌现”现象[43]——即系统的特征和行为并非是来自组成该系统的各个成分的特征和行为之和,而是由各个成分在系统中放置的位置、相互作用关系、依赖性等共同作用而产生的。

虽然自底向上建模策略存在上述棘手的问题,但其也拥有不少优势。第一,从细节出发的好处是模型清晰,可以明确模型中每个层次、每个区域间的相互关系,对探索大脑内在机制十分有帮助。第二,由于该方法从单个神经元出发,因此若想对模型中某个特定层次的区域施加约束条件将变得很容易——这或许将有助于该模型产生正确的“涌现”现象。第三,测量该方法所建立的模型中的某个特定层次的区域细节信息(比如受到外界刺激后所产生的电位大小)同样并非难事。

2.2 自顶向下建模策略

自顶向下策略的建模路径刚好与自底向上方法的建模路径相反。如图6所示,自顶向下方法是从宏观层面考虑模型构建问题——其以所需模拟的某个大脑子系统的功能为指导,在建模过程中不追求对单个神经元的行为特征、大脑组织的生物细节等内容进行精确模拟,而重点关注大脑中不同层次的结构的输入输出关系,并对该关系进行抽象和提取。

鉴于此,其建模过程显然更加符合人类的思考方式——先对事物产生感性的认识,通过对事物的深入理解,再构建理性的认识。自顶向下建模策略从全局宏观层面出发,独立于生物学中的细节知识,避免了建模过程深陷于细节而不能自拔的情况;同时其也可以在建模过程中使用行为学相关数据和先验专家知识对其所构建的模型的行为特征进行约束,在行为水平上与其所表征的真实大脑子系统之间建立起明确联系。

当然,自顶向下的建模策略也存在一些先天缺陷。在建模过程中,由于数据采集等方面的困难,大脑中某些区域的输入输出关系不够清晰,这时就需要对其输入输出关系作出假设并进行验证。而一旦做出了过多的假设,最终得到的模型就可能与真实大脑子系统所表现出来的特征和行为产生一定程度的偏差。同时,自顶向下方法最大的优势,即站在宏观层面进行建模,也是其一大劣势:模型中的细节信息不够明确,因此采用该方法所建立的模型对大脑进行生物细节层面的研究时将不太容易。

2.3 小结

采用上述两种建模策略构建大尺度大脑模型的具体过程,可以类比在抽象层次上与其类似的建模任务——构建一只猫的模型。当采用自底向上建模策略时,首先考虑猫的结构组成——五官、毛发、皮肤、尾巴、四肢、内脏等;其次考虑上述元素的组织方式与相互作用——毛发附着在皮肤之上,内脏位于皮肤之内等;最后将上述各层次组装在一起完成对猫的建模。当采用自顶向下建模策略时,首先考虑猫表现出来的外部特征——猫会进食,会排泄,会行走,会捕猎老鼠等;其次考虑表现出上述外部特征的子结构的输入输出关系——视觉信息输入进猫眼,再由猫脑对信息进行加工处理产生行动决策信息,继而输出至四肢,完成行走这一过程;最后将上述各个子结构的输入输出关系进行建模,从而得到表征猫的外部行为特征的模型。

由此可见,通过自底向上建模策略或自顶向下建模策略对复杂系统进行建模,并不存在孰优孰劣的说法,二者均可以在一定程度上很好地完成任务。在构建大尺度大脑模型之前,应该根据构建该模型的主要目的来选择建模方法。若需要从细胞层面分析大脑某种机制的工作原理或某种疾病的成因,那就必须采用自底向上的建模策略;若侧重于重现大脑某个子系统的功能,探索其内部行为产生的机制,那么就可以采用自顶向下的建模策略。

3 近年来典型的大尺度大脑模型与应用

近年以来,伴随着计算机硬件与大尺度大脑模型相关理论研究的发展,大尺度大脑模型研究成果也层出不穷。接下来回顾了五个具有代表意义的大尺度大脑模型,并归纳总结它们对大脑的模拟程度,相应的建模策略,模型的应用方向以及已取得的成果(见表4)。

3.1 哺乳动物丘脑皮层模型

Izhikevich等人研发的哺乳动物丘脑皮层模型[44]是最早的大尺度大脑模型之一。研发该模型的主要目的是研究正常大脑的活动机制。Izhikevich模型在功能上模拟了脑干神经调节系统,包括多巴胺能奖励系统和胆碱能激活系统。

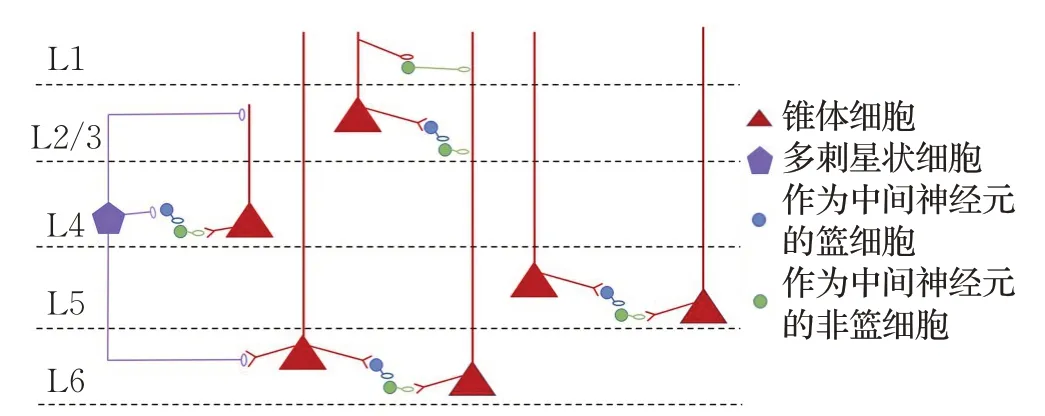

Izhikevich模型从神经元细胞建模出发,采用了自底向上的建模策略。具体来说,第一,该模型利用DTI数据识别皮层表面的坐标,从而将模型神经元的胞体分配到适当的位置;第二,其使用TensorLine算法[45-46]分析DTI数据,形成模型的白质束,模拟丘脑皮层的解剖结构;第三,根据细胞形态(锥体、星状、篮状和非篮状等),该模型区分了多种兴奋性神经元与抑制性神经元,归纳总结了皮质间连接矩阵和层流轴突扩散程度,并以此构建了大脑皮质微电路和丘脑核微电路。该模型中大脑皮质微电路的简化结构如图7所示。

图6 自顶向下的建模策略Fig.6 Top-down modeling strategy

表4 具有代表性的大尺度大脑模型情况概览Table 4 Overview of representative large-scale brain models

图7 Izhikevich模型大脑皮质微电路简化结构Fig.7 Simplified structure of cerebral cortex microcircuits of Izhikevich model

在结构上,Izhikevich模型模拟了:

(1)22种基本类型的神经元,以及具有适当结构分布的分支树突树;

(2)经过校准的一百多万个多室尖峰神经元;

(3)多个丘脑核功能和六层大脑皮质微电路结构;

(4)近5亿个具有适当的受体动力学、短期可塑性和长期树突棘时间依赖性的突触可塑性突触。

在测试中,该模型可以输出模拟EEG和模拟fMRI数据。模拟EEG和模拟fMRI均表现出了与相应的人脑真实信号一致的现象:模拟EEG可以产生δ、α和β等波段的节律;模拟fMRI则表现出了缓慢的额顶叶反相位振荡。

3.2 人类大脑计划

人类大脑计划(human brain project,HBP)是欧盟于2013年启动的一项为期十年的大型科学研究计划[47];其旨在建立从神经细胞层面完全模拟人类大脑结构与功能的大尺度大脑模型,开发通用工具链来解码人类大脑[48]。由此可见,在该计划中,大尺度大脑模型采用自底向上的建模策略。简化的模型构建方式如图8所示[49]。

目前为止,HBP提供了对人类神经元非常详细且丰富的模拟:HBP所模拟的人类神经元具有独特的膜特性、非常强的突触电导以及支持许多非线性树突亚单位的能力;HBP大尺度大脑模型拥有大量的兴奋性突触与细胞(约30 000个),锥体细胞模型拥有很强的计算能力。此外,HBP已成功开发了可实时控制机器人运动且具有大量生物细节的人类小脑模型[50]、研发了小脑网络支架模型[51]、建立了在细胞水平上模拟大脑子系统的名为EBRAINS的在线数字研究基础设施[52]。

3.3 虚拟大脑

虚拟大脑(the virtual brain,TVB)是由Leon等人[53]完成的一个基于图论的大尺度大脑模型,结合了神经场模型的多模态神经成像集成方法,是全脑水平的计算神经模型。其目标是在大脑组织的介观层面上开发一个高效、灵活的神经信息学平台,再现和探索大脑动力学的广泛功能,实现快速的数据分析和结果可视化。

图8 HBP计划中的模型构建方式Fig.8 Model construction method in HBP plan

该模型的构建不同于前述的两种模型,它采用的是自顶向下的建模策略。该模型使用公开的皮层连接信息(例如CoCoMac数据库),或纤维束成像数据,或两者的融合(具有来自CoCoMac的通用方向性的个体纤维束成像)来生成连接矩阵并构建皮层和皮层下大脑网络。模型的底层网络由基于动力学的介观模型来定义,将基于神经动力学的介观模型与大脑结构数据结合在一起,建立了能模拟再现大脑动力学的耦合微分方程组。

如式(1)所示的随机微分方程[54]是虚拟大脑中时空网络动态特性产生的基础,其描述了该模型中神经集群的连接性。其中,Ψ(x,t)是当时间点位于t时,3D物理空间中位置x处的神经集群的活动向量,其状态变量个数与由N(Ψ(x,t))定义的神经集群模型的一样多。连接性分为局部连接(距离为厘米级)和全局连接(距离为分米级),局部连接glocal(x,x′)由x和t之间的连接权重描述,而gglobal(x,x′)定义为全局连接。ν为信号传播速度,|x-x′|为两位置间距离,其比值作为全局连接中两点之间信号传输的时间延迟。任意形式的刺激定义为I(x,t),例如感知、认知或行为扰动。ξ(x,t)为可指定类型及时空特性的噪声。

该模型拥有两点优势:第一,其能够基于模型推断不同尺度的大脑神经生理学机制,从而产生介观大脑神经成像信号,包括脑电图、局部场电位(LFP)和放电率、功能磁共振成像和脑磁图(MEG);第二,该模型建立在明确的解剖结构上,允许输入个体化的被试大脑数据,重现被试的大脑内部状态,探索病理现象的成因和可能的治疗方法。

3.4 贝叶斯虚拟癫痫患者

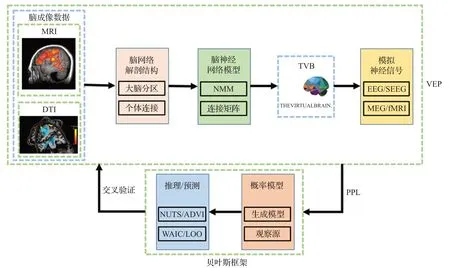

贝叶斯虚拟癫痫患者(the Bayesian virtual epileptic patient,BVEP)是Hashemi等人[55]于2020年提出的一个用于推断癫痫传播的个性化大规模脑模型中的致癫痫性空间图的基于概率学的框架;其依赖于个体结构数据的融合,在癫痫扩散的个性化大尺度大脑模型中推断致痫性的空间图。

BVEP基于TVB,使用了当前流行的概率编程工具[56(]probabilistic programming languages,PPLs),在二者间建立了信息关联。BVEP的构建可分为两步:第一,构建基于TVB的虚拟癫痫患者(virtual epileptic patient,VEP)大尺度大脑模型;第二,将VEP嵌入使用概率编程工具的贝叶斯框架,推断与验证模型参数。整体构建流程如图9所示。

在BVEP中,VEP大尺度大脑模型的构建采用的是自顶向下的建模策略。首先,对每一位参与该工作的癫痫患者都采集了MRI与DTI非侵入脑成像数据,这些脑成像数据用于对癫痫患者脑网络解剖结构进行重建;其次,将大脑动力学中的NMM应用于每一个重建出来的脑网络分区,并且使用扩散束成像技术生成结构连接性信息;最后输入进TVB生成VEP大尺度大脑模型,并导出模拟的神经成像信号。

图9 BVEP的模型与框架构建流程Fig.9 Model and framework construction flowchart of BVEP

在构建出了VEP大尺度大脑模型后,使用PPL工具与无U形转弯采样器(no-U-turn sampler,NUTS)算法[57]与自动微分变分推理(automatic differentiation variational inference,ADVI)算法[58-59]进行对模型进行拟合——脑源活动作为观察,VEP大尺度大脑模型作为生成模型,构建出最终的BVEP;最后借助Watanabe-Alkaike信息准则[60]和留一法(WAIC/LOO)对BVEP进行交叉验证,评估BVEP对新数据的预测能力与泛化能力,以改进网络病理学。

总的来说,BVEP正是大尺度大脑模型应用于模拟精神疾病对大脑神经系统产生的影响方面的代表性工作。BVEP估计了大脑区域的致痫性程度,而基于PPL工具的后验行为分析验证了BVEP估计的准确性与可靠性。利用BVEP准确估计得到的大脑区域致痫性,可以用于改善癫痫手术的效果。

3.5 数字孪生大脑

数字孪生大脑(digital twin brain,DTB)是由Zhang等人[61]于2021年提出并实现的基于TVB的大尺度大脑模型。构建该模型的目的是在全脑水平上探索SSVEP的内在机制,包括SSVEP的频率敏感性和大脑对其进行调控的机制。

该模型的构建采用自顶向下的建模策略,利用外部测量得到的大脑信号作为模型的约束条件,并且在静息态下使用迭代拟合策略[62]对模型进行优化。其使用MRI技术,结合了功能连接性(FC)和结构连接性(SC)来构建大尺度大脑模型。具体来说,建模过程中对每个被试进行扩散光谱成像(DSI),跟踪白质束,然后使用66个灰质皮层区域的解剖标志构建出经验SC矩阵;同时,在静息状态下使用相同的66个皮层区域获得血液氧合水平依赖信号(BOLD信号),再从上述皮层区域BOLD信号中得到全局平均信号,由不同脑区BOLD信号的Pearson相关性,构建出每个被试的静息状态FC矩阵,所有受试者的平均FC矩阵即为经验FC矩阵;最后,再根据经验SC矩阵与经验FC矩阵构成的耦合矩阵,建立表征该大尺度大脑模型的微分方程组[61]。

该微分方程组如式(2)所示:

其中,j是指脑区的索引编号;代表第j个脑区兴奋性(E)或抑制性(I)神经群的平均放电率;代表相应的时间常数;ξj(t)代表均值为零的高斯白噪声;代表第j个脑区兴奋性和抑制性神经群的标准差;传递函数φ(x)=x/(1-e-x)用于利用电流x计算放电率;,表征突触输入,由四个突触耦合变量控制(JEE,JEI,JIE,JII);为背景输入,用于表征每个兴奋性群体维持自发的大脑活动;为来自除j以外的其他脑区的整体突触输入;为对第j个脑区的外部刺激。

该模型在一定程度上解释了SSVEP的内在机制,主要结论为:

(1)α波段的刺激会引发强烈的SSVEP反应。

(2)非线性诱导与共振造成SSVEP的频率敏感性,这种敏感性可以由大脑内源性因素进行调节。

该模型将大脑的功能和结构特征结合在了一起,能够再现大脑动力学的重要特征,提供了相较于TVB来说更加丰富的大脑动力学模拟。

4 总结与展望

在前文对当前大尺度大脑模型研究的综述和回顾的基础上,下面对研究现状进行总结,并根据大尺度大脑模型的特点归纳其目前存在的问题及可能的解决方案,展望了未来可能的发展趋势与应用前景。

4.1 研究现状总结

近年以来,大尺度大脑模型研究取得了很大的进展。以自底向上或自顶向下为建模策略的各种模型层出不穷,大脑建模方法也在不断的发展之中。

哺乳动物丘脑皮层模型的建立开创了成功构建大尺度大脑模型的先河;欧盟开展的“人类大脑计划”以及虚拟大脑的上线运行极大地推动了大尺度大脑模型研究;而贝叶斯虚拟癫痫患者与数字孪生大脑探索SSVEP机制则展现了大尺度大脑模型在研究大脑内在工作机制方面的良好前景。

4.2 目前存在的问题及可能的解决方案

(1)大尺度大脑模型目前仍缺乏统一的综合性模型构建理论

由于不同的研究人员对大尺度大脑模型有着不同的理解,不同的研究任务也有着不同的研究目标,因此导致大尺度大脑模型的具体构建方法十分多样。将来有必要建立统一的综合性模型构建理论,满足不同研究目标,解决不同建模方法带来的模型测试困难、衡量指标不一的问题,统一指导大尺度大脑模型构建工作,简化其复杂的研究方法,加快整体研究进展。

(2)现有的大尺度大脑模型并未全面考虑大脑脑区内部分层结构

有研究表明,专门的神经元亚型层分层组织构成大脑皮层[63-66],且这种分层结构有可能在脑区之间的信号传播和调制中发挥重要作用[67]。因此,将来有必要构建一个具有详细生物细节的脑区内部分层结构的大尺度大脑模型,从而更好地从结构和功能上模拟大脑。

4.3 发展趋势与应用前景

考虑到大脑是人类乃至哺乳动物产生意识和智慧的器官,因此,尽管当前存在上述问题,但大尺度大脑模型研究仍然具有巨大的发展潜力和宽广的应用前景。

第一,一旦研发出更加详细、更加完整的大尺度大脑模型,其可作为新一代人工智能核心,实现类脑智能,解决当前主流人工智能模型在某些任务上表现远不如人脑的问题(比如视觉任务),推动强人工智能时代的到来;第二,大尺度大脑模型可深度探索大脑工作机制与功能,临床上可将其应用于模拟神经系统疾病对大脑产生的影响或研究其成因,设计出对抗神经系统疾病的新治疗策略;第三,长远来看,大尺度大脑模型还可以用于探索人类智慧、意识等高级活动的起源和作用机制。

综上所述,在可预见的未来,基于一系列现实目的,大尺度大脑模型的相关研究必将迎来蓬勃发展时期。