醒脾养儿颗粒联合头孢克肟颗粒治疗小儿肠系膜淋巴结炎的效果观察

2022-07-21吴高根江西省上栗县人民医院江西萍乡337009

吴高根(江西省上栗县人民医院,江西 萍乡 337009)

肠系膜淋巴结炎是临床常见、高发的儿科疾病类型,好发于年龄3-14岁的儿童,其中5-8岁为发病高峰期[1]。由于肠系膜淋巴结在人体分布十分广泛,尤其是在回盲部分和回肠末端最为密集,加上小肠内容物常常会在盲瓣作用下而在回肠末端大量停留,因此此时回盲部淋巴结更容易遭受各种细菌、病毒的感染,进而引发肠系膜淋巴结炎[2]。病毒感染是肠系膜淋巴结炎的主要发病因素,有部分学者认为肠系膜淋巴结炎的发病通常与呼吸道感染有关,也有可能与寄生虫病、肠道炎症有一定关联[3]。肠系膜淋巴结炎发病后可能会出现不同程度的发热、恶心呕吐、腹痛腹泻或者便秘症状,由于病变位置主要为回肠末端淋巴结,因此右下部腹痛和腹腔淋巴结肿大最为常见,临床诊断应当注意与急性阑尾炎做好区分[4]。目前针对该病,临床西医首选广谱抗生素进行对症治疗,能够在短期内缓解患者的相关症状,取得不错的疗效,但不易根治且副作用较大,可能会导致患者的机体抵抗力下降,出现再发性腹痛,增加再次感染的几率。中医文化是我国传统文化重要组成部分之一,近年来在医学界也发挥了重要作用,被广泛应用于应对各种疾病的治疗中,逐渐受到广大患者及其家属的肯定和欢迎,本文对此进行分析,内容报道如下。

1 资料与方法

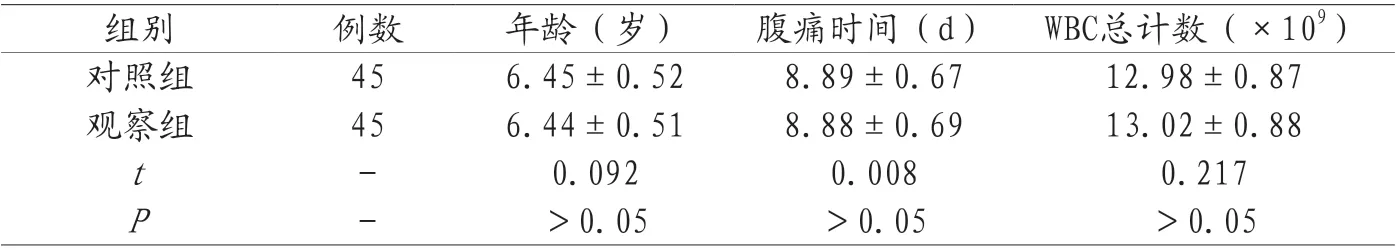

1.1 一般资料 在2019年1月-2021年1月期间本院儿科收治的小儿肠系膜淋巴结炎患者中抽取共计90例作为研究观察对象,根据治疗方案的不同,结合随机数字表法将所有的患儿分为对照组和观察组,各45例,对照组中男性23例、女性22例,年龄3-12岁,平均(6.45±0.52)岁;观察组中男性24例、女性21例,年龄3-11岁,平均(6.44±0.51)岁。两组肠系膜淋巴结炎患儿的一般性资料对比无显著性差异,可以开展进一步的对比研究(P>0.05)。具体一般资料可见表1。

表1 两组肠系膜淋巴结炎患儿的一般性资料对比

纳入标准:所有患儿接受临床检查后均符合《儿科学》中对于肠系膜淋巴结炎的诊断标准;临床表现为腹痛腹泻、恶心呕吐、发热等症状;B超结果显示肠系膜淋巴结出现弥漫性改变、肿大、改变相对均匀;患儿家属均知晓本次研究的相关内容并自愿选择治疗方案;研究经过了院内领导批准与院委会的审核监督。排除标准:合并肝肾功能障碍患儿;合并恶性肿瘤患儿;合并其他类型严重感染的患儿;对研究药物过敏患儿;过敏性紫癜患儿;严重抗拒治疗的患儿;随访信息丢失的患儿。

1.2 治疗方法 在常规对症处理的基础上,对照组肠系膜淋巴结炎患儿口服头孢克肟颗粒治疗,一次1.5-3.0mg/kg,每日两次;重症患儿可增加至6mg/kg,连续用药治疗7天。观察组肠系膜淋巴结炎患儿口服醒脾养儿颗粒联合头孢克肟颗粒治疗,在对照组患儿的用药基础上加用醒脾养儿颗粒治疗,2-7岁的患儿,每次两袋,每日两次,7-12岁的患儿,每次三袋,每日两次,治疗时间同对照组。

1.3 观察指标 本次研究通过对比两组肠系膜淋巴结炎患儿的治疗有效率、复发率、相关症状缓解时间、血常规检验结果和预后生活质量得出最终结果[5]。

治疗有效率:根据所有肠系膜淋巴结炎患儿的疾病具体恢复情况、症状改善和精神状况等进行判断,结合《中医病症诊断疗效标准》进行评价,分为显效、有效、无效三个具体的指标,显效:患儿的腹痛症状消失,体温恢复正常,没有恶心呕吐或腹泻便秘症状,腹部B超结果显示肠系膜淋巴结恢复正常。有效:患儿的腹痛症状有所减轻,热退,无反复发生症状,腹部B超结果显示肠系膜淋巴结有所恢复。无效:患儿的症状无显著缓解或者改善,发热未退或者退而复升,腹部B超检查结果显示淋巴结改善不明显或者甚至有恶化趋势。治疗有效率=(显效例数+有效例数)/总例数×100%。

复发率:所有肠系膜淋巴结炎患儿出院后进行为期半年的随访,半年内再次发病则为复发,以百分比表示。

相关症状缓解时间:所有肠系膜淋巴结炎患儿腹腔淋巴结肿大、腹痛、呕吐、腹痛、腹泻等症状的缓解时间,由医护人员做好详细的统计记录。

血常规:所有肠系膜淋巴结炎患儿治疗后均接受血常规检验,具体指标包含了红细胞RBC、血红蛋白HB、白细胞计数WBC、中性粒细胞百分比NEU%、淋巴细胞百分比LYM%。

1.4 统计学方法 本次研究所涉及肠系膜淋巴结炎患儿相关统计学数据资料使用SPSS21.00软件进行处理计算,P<0.05则表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患儿的治疗有效率对比 由表2可见,观察组患者接受联合用药治疗后,治疗有效率显著高于对照组患者,数据对比,差异具有统计学意义(P<0.05)。

表2 两组患儿的治疗有效率对比

2.2 两组患儿的复发率对比 随访半年后的结果显示,对照组患儿复发9例、复发率为20%,观察组患儿复发1例,复发率为2.22%,观察组患者接受联合用药治疗后,复发率显著低于对照组患儿,数据对比,差异具有统计学意义(P<0.05)。

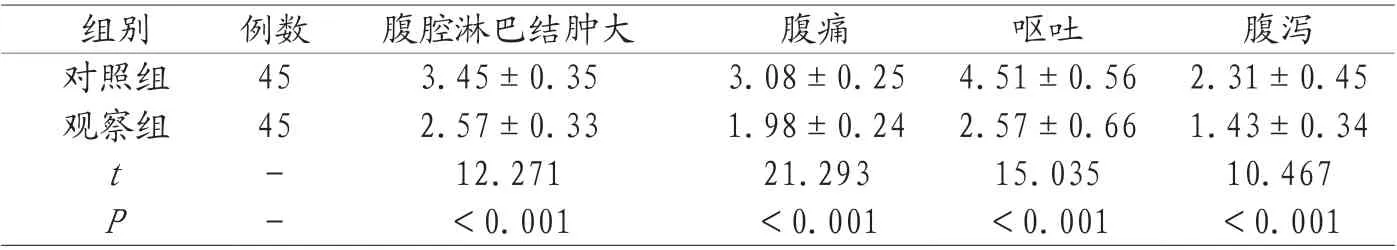

2.3 两组患儿的相关症状缓解时间对比 由表3可见,观察组患儿腹腔淋巴结肿大、腹痛、呕吐、腹泻等相关症状缓解时间显著短于对照组,数据对比,差异具有统计学意义(P<0.05)。

表3 两组患儿的相关症状缓解时间对比(±s,d)

表3 两组患儿的相关症状缓解时间对比(±s,d)

组别 例数 腹腔淋巴结肿大 腹痛 呕吐 腹泻对照组 45 3.45±0.35 3.08±0.25 4.51±0.56 2.31±0.45观察组 45 2.57±0.33 1.98±0.24 2.57±0.66 1.43±0.34 t - 12.271 21.293 15.035 10.467 P - <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

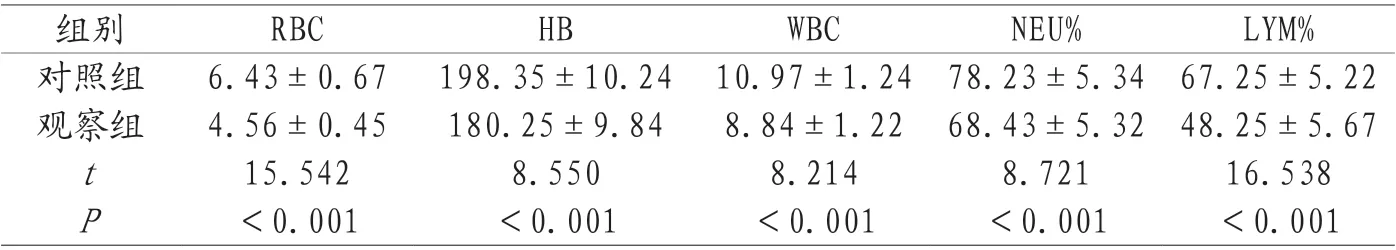

2.4 两组肠系膜淋巴结炎患儿的血常规相关指标对比 由表4可见,观察组接受联合用药治疗后,血常规检验结果各项指标明显优于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。

表4 两组肠系膜淋巴结炎患儿的血常规相关指标对比

3 讨论

肠系膜淋巴结炎的发病机制,主要由回肠末端的淋巴结引流丰富造成淋巴结数量过多,结合上呼吸道发生感染,就容易对淋巴结造成侵袭,导致该部位吸收大量的肠道内毒素和细菌分解产物,进而发病[6]。随着人们生活习惯的改变和人口政策的变化,肠系膜淋巴结炎发病率近年来呈现上升趋势[7],由于该病好发于儿童群体,因此,如果不接受及时的诊断治疗,极易引发生命危险,临床多给予头孢类药物进行针对性治疗,但是用药安全性不稳定且治疗周期长,药物不适合长期用药方案,可能会对患儿的正常生长发育造成不良影响。因此临床适用受到一定的限制[8]。中医认为肠系膜淋巴结炎属于“腹痛”的范畴,主要由于患儿胃气虚证、脾运失健导致发病,情绪因素、饮食因素、气候因素、疾病感染等因素都是该病的发病高危因素[9],这些风邪外袭易引发患儿气滞血瘀、胃阴不足、痰热互结、气血亏虚、食滞积热,因而易患本病。中医认为腹痛而有形者,多为食积、瘀血痛、虫积等导致;痛而无形者,常为寒、虚、热痛[10]。因腹痛涉及六腑居多,而“六腑以通为用”,故肠系膜淋巴结炎的治疗以通腑泄热、行气止痛、调理气机、清热解毒、温中理脾、活血化瘀为治疗原则,疏通经脉,消食导滞,即以通法为主[11]。在常规西药治疗方案的基础上加用醒脾养儿颗粒进行治疗,疗效突出。该药的主要成分包含了一点红、毛大丁草、蜘蛛香、山栀茶等[11],辅料为蔗糖。方剂中的一点红属菊科植物一点红,干燥后保留全草入药,具有凉血解毒、清热利尿、散瘀消肿的功效。毛大丁草同为菊科植物,具有宣肺止咳、利水发汗、行气活血的功效;蜘蛛香为败酱科植物,具有消食止泻、祛风除湿、理气止痛的功效;山栀茶为常绿灌木,具有止痛消肿、活血通络的功效。以蔗糖辅助,可提高患儿的服用依从性[12],该药整体具有醒脾开胃、养血安神、抗炎止痛、固肠止泻的作用。西医认为醒脾养儿颗粒的药理为进入人体后能够有效清除氧自由基、优化胃肠黏膜及肠系膜血液循环,发挥增强免疫、抗氧化、组织修复的作用[13],能够显著减轻局部炎症、降低损害,进一步缓解呕吐、腹泻、腹痛等症状,进而促进患者恢复,提高机体免疫力,减少本病复发[14-15]。本次研究最终结果显示:接受联合用药方案治疗的观察组患儿的整体有效率显著高于对照组患儿,复发率更低,腹腔淋巴结肿大、腹痛、呕吐、腹泻等症状的缓解时间均更短,血常规检验结果显著优于对照组,数据对比,差异具有统计学意义(P<0.05)。这与王成[16]等人的研究结果相似。

综上所述,小儿肠系膜淋巴结炎是临床高发儿科疾病,通过醒脾养儿颗粒联合头孢克肟颗粒用药方案治疗该病的效果十分确切,能够显著改善疾病的相关症状、优化临床指标、降低复发率,具有较高的临床价值,值得作为小儿肠系膜淋巴结炎的首选治疗方案。