当代法国理论关于先锋派艺术的潜在对话

2022-07-21吴娱玉

吴娱玉

19世纪末20世纪初,相机使绘画展现真实的功能严重贬值。于是,绘画试图脱离客观再现的束缚,在内容与形式上展开一场前所未有的革新:不以再现可见世界为目的,而是致力于呈现不可见的世界。“先锋派”(Avant-garde)艺术应运而生,包括抽象主义、表现主义、意大利未来主义、达达主义、抽象表现主义、波普艺术等具有实验精神的诸多流派,其特征为反对传统思维模式,打破约定俗成的创作原则,坚持艺术超乎一切且不必承担任何义务,使艺术成为它自身。先锋派在形式和风格上追求标新立异,擅长描绘变形的梦境和神秘的瞬间,挖掘人物内心的奥秘和意识的流动,让各种毫无关系的事件齐头并进,从而组成多层次、多元化的结构。

先锋派理论庞杂而多样,本文依据的是利奥塔在《崇高与先锋派》中对先锋派的划定。利奥塔的先锋派理论不是对艺术事件或艺术史的评述,也不是比格尔那种对先锋派系统的内部分析,其甄别标准取决于美学特质——对“崇高”(The Sublime)的呈现,即对“不可呈现物”的呈现,以摹仿、再现、叙事、抒情为原则的艺术流派被排除在外。利奥塔所说的“先锋派”与艺术史中的先锋派的交点是以纽曼为代表的抽象表现主义。抽象表现主义出现在20世纪40年代的纽约,它结合抽象形式和非写实性的风格,画风大胆粗犷,内容尖锐,色彩强烈,尺幅巨大,强调作品中的偶然因素,制造令人惊异的效果。面对这些风格迥异的作品,理论界遭遇前所未有的难题。艺术以何种思维模式反叛传统?反叛的边界在哪里?绘画是否离真实世界越远就越先锋?这些疑问构成了当代法国理论共同的问题域,福柯、德勒兹、德里达、利奥塔都批判表象世界,试图通过艺术找到一种新的可能性。他们不约而同地交汇在这一问题域中:利奥塔用“抽象”取代“表象”;德勒兹对此有赞同也有异议,并用“形象”和“拟像”改进“抽象”;福柯与德勒兹异曲同工,以“拟像”批判“表象”。

本文聚焦“表象”“抽象”“形象”“拟像”概念,探索各个理论家如何通过论述先锋派完成对表象世界的批判和对自我理论的建构,进而发掘当代法国理论关于先锋派艺术的潜在对话与思想碰撞,探讨其背后不同的认知模式和哲学思想。鉴于这些理论家之间没有直接影响,更偏向就同一问题发表不同的观点,本文并非按观点的发表顺序做出整理,而是按问题的内在逻辑进行组织。

一、从“表象”到“抽象”:德里达与利奥塔

对表象的批判是一个逐渐拆解的过程,各个理论家的批判程度也呈现出渐变的趋势。德里达《恢复绘画中的真实》对表象世界的批判起到承前启后的作用,他接续了解构先驱海德格尔的思路,同时批判了海德格尔思想中残留的主体思维,进一步拆解了绘画与表象的关系。利奥塔以纽曼代表的抽象表现主义为切口,更加彻底地批判表象世界,试图震碎传统思想中的“知性”“范畴”“认知”“概念”等一切“前理解”,在震惊中获得一种全新、陌异的体验。

自文艺复兴时期透视法被广泛使用以来,“西方绘画有这样一个传统,就是试图让人遗忘、掩饰和回避‘画是被放置或标志在某个空间部分中’的事实”。精准地模仿自然、客观地再现世界一直是绘画的使命。到了19世纪末20世纪初,从马奈、塞尚到高更、梵高,真实再现不再是绘画的金科玉律,批评家也开始重新思考真理的意义和价值。其中最著名的是海德格尔在《艺术作品的本源》中对真理的反思,他认为:“自笛卡尔以降,真理的批判性概念都是以作为确定性(Gewißheit)的真理为出发点的,但这也只不过是那种把真理规定为正确性的真理概念的变形。我们对这种真理的本质十分熟悉,它亦即表象(Vorstellen)的正确性,完全与作为存在者之无蔽状态的真理一起沉浮。”海德格尔从梵高的画作展开论述,他认为,如果只在绘画中观照那双无人使用的鞋,就不能了解真正的器具之为器具的因素。这是一双农妇的鞋,“这器具属于大地(Erde),它在农妇的世界里得到保存(Welt)。正是由于这种保存的归属关系,器具本身才得以出现而自持”。由此,海德格尔开启了关于艺术的讨论:“作品在自身中突现着,开启出一个世界,并且在运作中永远守持这个世界。”海德格尔认为,世界建基于大地,而大地通过世界显现,始终在涌现着、庇护着,向我们呈现的同时拒绝被穿透,即拒绝纯粹计算式的把握,拒绝量化和绝对的数字化。世界赋予大地一种可见性,世界和大地的这种争执在艺术作品中得到最好的呈现。海德格尔批判了笛卡尔以来建构在真实性、准确性基础上的“艺术再现事物”这一传统观点,认为将真理与准确性捆绑恰恰是对真理的遗失,我们看到的真实只是表象世界(monde de la représentation)的一种伪装,事物的本真状态却处于遮蔽之中。海德格尔开启了后现代理论对真理的反思和探索之路,但他的逻辑起点受到艺术史家夏皮罗的质疑:这不是农妇的鞋,而是梵高的鞋。“他的靴子——与他的身体不可分割的事物……他将它们转化为自画像的一部分,他自己服饰的一部分……作为‘自我的一部分’的靴子(用哈姆生的话来说),乃是凡·高(梵高)透露真情的主题。”鞋是艺术家自我表达的一种手段,是对社会存在的折射,而鞋的主人是谁,决定了应该如何解读这幅画。

德里达对海德格尔、夏皮罗的批判是解构表象的第一步,他认为,夏皮罗对海德格尔的全部批驳都依赖于真实的鞋子,“他们急于和主体联系起来”。绘画被当作对真实的模仿和再现,解读绘画时首先要确定的是它归属于哪个实在的主体。海德格尔和夏皮罗都把画中的鞋带紧紧系在真实的一双脚上,系动词“是”就如同鞋带,把画中的鞋子和画家的鞋子系在一起,这意味着画中的鞋可以被归属于一个实在、可确认、叫得出姓名的主体。在某种意义上,“穿鞋者、鞋的持有者或鞋的主人,亦即画的作者-画的签作者”。德里达话中有两层深意。其一,问题的出发点是“谁的鞋”,并且提问方法有很多,比如,关于鞋的什么?是鞋吗?谁的鞋?是什么鞋?鞋是什么?但人们解读绘画的首要思路是找到鞋的主人,确定其归属,并恢复其真实面目。其二,为什么是“一双”鞋?为什么不可以假设两只鞋都是左脚或右脚的?夏皮罗和海德格尔把它们确定为“一双”才可以放心。马格利特《红色模特》是一双靴子和一双脚的混合物,他截取人类双脚的外形,将其与鞋子的形状进行置换;作品左下角有几枚硬币,右下角是一份印有泰坦尼克号事件的破报纸,他借助这一互不关联的离奇事物的组合来说明图画与现实之间的断裂关系:画只是一个符号、一个没有所指的漂浮的能指。海德格尔和夏皮罗都将画中的鞋看作对真实的鞋的再现,他们对绘画的解读基于这双鞋的实在主体——农妇或画家。在德里达看来,夏皮罗和海德格尔的阐释都是在场的形而上学或逻各斯中心主义的表征,只不过海德格尔更加隐蔽。夏皮罗的思路是“物”如何“实在”,海德格尔的焦点则是“物”如何“存在”。

尽管海德格尔发现梵高的绘画试图通过扭曲、变形和革新拒绝再现,也尝试用一种新的方式去解读,但依然落入了梵高的圈套。德里达认为,画中的鞋带呈现出陷阱的形状,鞋带一端是敞开的环形,且“鞋带”(la cet)也有“陷阱”的意思,任何想把自己的脚放进梵高的鞋里的人都落入了预先布置好的圈套。这双鞋看起来是无人过问、不透明的东西,却属于一个不在场的主体,主体的存在总是影响着鞋的自由呈现。德里达认为,要想突破艺术再现世界的圈套,就要将鞋与支撑鞋的主体割裂,使鞋成为一个空的、匿名、卸去负担的状态,由此绘画才能摆脱工具的地位而成为其自身,新的解释才能浮出水面。于是,德里达用“打孔的真理”取代了“绘画的真理”。“打孔的真理”是德里达制造的文字游戏:在法语中,“绘画”(peinture)与“打孔”(pointure)是谐音词。pointure指印刷中尖尖的打孔器,也指用它打的孔,还有鞋眼的意思。在梵高的画中,鞋带穿过鞋眼,到达皮革或画布不可见的另一面,然后返回。鞋带的铁尖进入金属边的鞋眼,穿透皮革和画布,仿佛把皮革缝在画布上。皮革和画布有各自的厚度,是不同的组织,但被鞋带穿透以后,两者就无法区分了。这意味着鞋带沟通了自身和他者,消除了内外之间的对立。在德里达看来,绘画的真理在打孔的动作中穿破一切“框”的限定,打通内外、消解二元对立、击碎预设的真理和秩序的牢笼。

由此看来,海德格尔试图通过农夫的鞋探寻艺术的真理或本源,真理却如幽灵一般从笃定的解释中逃走了。这种试图在作品中破译存在之真理的思路实际上还是一种前理解,只不过在结构上发生了微妙的替换,背后隐藏的依然是主体思维。德里达的解构更加彻底,他质疑任何既定的前结构,不再追逐真理的本源,而是打碎表象世界,肯定偶然与游戏。

利奥塔也认为摹仿或再现意味着绘画是现实的工具,尤其在机械复制时代,艺术作品更容易被批量复制。绘画真实再现世界的障碍被移除,又面临技术时代的标准化生产,此时的艺术应该何去何从?利奥塔开出的药方是艺术应该走向先锋主义与崇高美学,这里的“崇高美学”源自抽象表现主义画家纽曼。从1948年开始,纽曼创作了一系列以“崇高”为主题的绘画,发表了文章《崇高即现在》,标志着一种新的艺术形式的出现:艺术与“优美”无关,“崇高”才是最重要的标准。利奥塔认为,“现代艺术(包括文学)正是从崇高的美学那里找到了动力,而先锋派的逻辑也正是从那里找到了它的原则”。因此,利奥塔推崇先锋,改造崇高,用“抽象”击碎“表象”。

利奥塔认为,崇高即“现在”(maintenant)。纽曼认为,时间就是画作本身,这里的“时间”并非解读的时间,而是消耗的时间。具体来看,杜尚的《既成事物》虽然挑战人们的认识框架,但他的《被单身汉们脱光衣服的新娘》总被各种叙事覆盖,评论家从题目、指示、名字中寻找蛛丝马迹,这意味着叙事没有停止,而是在等待时机。只要叙事存在,绘画就无法脱离再现的使命,而纽曼的画与叙事全然对立,让人的认知力瞬间失效。如果说面对杜尚的画作,评论者会追问:“说的是什么?”“意味着什么?”那么,面对纽曼的作品,他们只会感叹“啊”“居然这样”,“这种‘就是这样’(voilà)的感觉被纽曼称为‘崇高’,这一刹那,人们对它一无所知,无从追问,‘能消耗的唯有感觉,感觉的瞬间就是瞬间’”。在这个意义上,“纽曼绘画的目的并不在于展示时间的延续超越意识,他想要达到的目标是画作本身就是意外事件,是正在发生的时间”。现在是时间性的一个“绽出”(extase),而纽曼的现在是纯粹的现在,使人惊慌失措、暂停工作、撤销意识。它不被意识建构,甚至是意识为了构建自身而忽略的那部分,即“发生”(qu’il arrive),这是一种偶然和“意外事件”(occurrence)。它指的不是所发生之事的存在或意义,而是“发生”先于所发生之事。只有真正意义上的“事件”(quid/event)才能“发生”,“事件”不可预测、不可调控,是脱离意识掌控、知性范畴、概念框架、日常体验的一种异质元素。唯有唤醒主体之外的他者,发生全然陌异的“事件”,才能抵抗主体哲学。

巴尼特·纽曼 人,英勇,崇高 1950—1951 布面油画 242.2×541.7cm 纽 约当代艺术博物馆藏

马塞尔·杜尚 被单身汉们脱光衣服的新娘(大玻璃) 1915—1923 277.5×177.8×8.6cm 费城艺术博物馆藏

利奥塔受纽曼启发,改造了康德的“崇高”概念。康德认为,美“直接带有一种促进生命的情感,因而可以与魅力和一种游戏着的想象力相结合”。崇高意味着当人们面对无法预料或把握的对象时,往往感到惊异、恐惧、震撼,这是因为知性和想象力在绝对物面前失调,从而产生一种无力感和痛苦感。此时,理性开始发挥作用,将人们引向崇高的境界,这意味着崇高是“仅仅间接地产生的愉快,也就是说,这使得它乃是通过一种对生命力的瞬间阻碍,以及接踵而至的生命力更为强烈的涌流的情感而产生的”。康德将崇高引向道德,并未赋予美学真正独立的地位。利奥塔提出,“崇高不是提升(élévation)(提升是亚里士多德用以区分悲剧的范畴),而是激化(intensification)”。崇高不依附于知性与想象力,而是对表象(presentation)活动的超越,是对感性材料彻底的无中介直观,是对不可呈现物的呈现。先锋派对未定型与不确定的狂热是崇高对不可表现物的“否定性表现”(présentation négative)的外化。受阿多诺影响,利奥塔批判康德的共通感,认为艺术与认识不同,前者不可交流、不可复制。交流意味着被同化、被整合,复制意味着被化约、被替换。如阿多诺所说:“艺术与外界的交流方式也是缺乏交流的表现,因为艺术无论情愿与否,总是设法与世隔绝开来。这种非交流现象,涉及破碎的艺术本性。”利奥塔认为,在现代主义中,崇高伴随的痛苦源于主体对在场求而不得的无力,现代艺术趋向于回到过去的美好,是一种“怀旧”(nostalgia);而先锋派艺术的崇高是一种僭越式“狂喜”(delight),它造成观感上的震惊和断裂,开启不断探寻“异识”的革新之路。

然而,先锋派艺术很快就暴露出局限。先锋派没有具体内容和核心观点,其建构依据是反叛传统的相对性。大多数批评家将先锋派与某些特定团体、圈子、风格等同,使先锋派不得不一次次挑战传统以确立自身,而无数次的反叛意味着先锋派的边界在无限扩大,其批判锋芒也在不断被虚化。利奥塔谈到“伯尼托·奥利瓦的‘超前卫主义’(trans-avant-gardisme)与我们在美国和德国观察到的流派类型(包括建筑上的詹克斯‘后现代主义’,读者会友善地不把我所称的‘后现代状况’与之混淆),显然,以继承先锋派者的遗产为借口,却是侵吞这份遗产的手段之一”。不少流派在先锋派的旗帜下鱼目混珠,它们的内核是商品经济和消费主义,暗含着对再现和摹仿的复兴。先锋派遭遇前所未有的挑战,其根源在于利奥塔看重抽象表现主义产生的极端震惊的革命性,在形式和内容上排除所有相似、叙事和通感,这意味着他取消了康德美学中形式的积极力量。康德认为,审美是对形式的鉴赏,美感来自形式愉悦;利奥塔以“物质”概念取代形式,用“无形式”的纯物质解释感性接受。然而,观者在震惊之余,其感觉变得模棱两可,任何感觉都可以混入其中,导致感性陷入无政府的混杂状态。但“裸露的物质”能直接连通我们的美学经验吗?朗西埃批评了这种极端的抽象:“完全没有美学。有的仅是知识在思想上的自律性或道德在思想上的他律性。”

二、从“抽象”到“形象”“拟像”:德勒兹与培根

关于绘画与真实、后现代的崇高话题,德勒兹在《感觉的逻辑》中也有相关论述:一方面,德勒兹和利奥塔在对崇高的利用和改写上形成互文;另一方面,德勒兹批评利奥塔关于抽象表现主义的认识误区。

德勒兹对崇高的改造与利奥塔异曲同工。具体而言,德勒兹的改造可分为三个阶段。首先,在《差异和重复》中,德勒兹区分了“感性存在”(être sensible)和“感性之存在”(être du sensible),他认为,认知和共通感构成官能的经验运用,在这种经验运用中,认知对象实际上只是一个被质量和广延等定义的感性存在。认知中的感性物不是只能被感觉的东西,而是与被记起、被想象、被构想的对象中的诸感官(sens)直接发生关系。人们预设了共通感的综合运用,但感性物并没有真正被感觉到,只是被当作认知对象。然而,感性之存在不是已知、既定、被给予的事物,而是不可感的东西(insensible)。在这里,感觉的所有能力挣脱通感的铰链,为了达到自身的N次方、达到超越性运用,每一种能力都在自身秩序中打破经验元素、通感形式和固有常识,汇聚所有能力以认识对象的共同努力已不复存在。所有能力都参与到一种发散的努力中,每一种能力都彻底地直面自己的特性。在诸能力的不协调中,每一种能力都试探着自身的极限,并从其他能力那里获得或传递一种暴力,这种暴力使自身裸露、形成差异。这一过程不是认知,而是遭遇,遭遇对象是排除所有官能认知之后的只能被感觉的东西(sentiendum),即“感觉之可感性”(la sensibilité du sens),这种感性之存在就是强度。在官能的经验运用中,遭遇对象无法被感知;只有进入超验运用,遭遇对象才能被感觉到。

然后,德勒兹定义了“官能的超验运用”。他认为,对崇高的分析是康德仅有的一次使官能进入超验运用,即想象力面对其自身界限。康德谈到,面对自然界中绝对大、绝对强的对象时,想象力试图在直观中对其进行感知统摄,却只能到达自身能力的边界。这种无能为力在主体之中造成想象力(能被想象的)与理性(能被思考的)的断裂,从而产生一种痛苦,只能通过理性对其进行协调;当我们重新达到官能之间的和谐状态时,痛苦转化为一种愉悦,即崇高。崇高展现了理性的要求与想象的能力之间的冲突,一种官能失调的状态。想象力的“受难”(passion)和极限证明了理念的不可接近性,这意味着在感性自然中存在着不可表象的东西。在德勒兹看来,官能的超验运用是源生性的,构成官能的超验的经验主义。迫使我们思考的是遭遇,遭遇作为一种暴力、一种强制力,从一个官能传递到其他官能,并使其他官能也进入相应的超验运用。每个官能都从其他官能那里收获一种暴力,使每个官能都能面对自己的界限与特性,诸感官由此得到一种自由、游牧、非组织化的状态。这意味着官能的超验的经验主义破除了先验思想的幻觉,解开了思想起始之谜,揭穿了预设通感的谬误。

最后,德勒兹批判了康德的共通感。在康德那里,共通感意味着官能之间特定的和谐状态,作为一种先验预设而存在,而官能的超验运用属于一种更高意义上的和谐。德勒兹正是在康德止步之处开始思考,他认为这种和谐只是假象,是对诸官能进行组织化、中心化的束缚,而真正的思想始于差异,只能来自遭遇、失调和悖识。在这样的断裂中,事件便凸显出来,这是一种突然降临且不合时宜的瞬间,即“奇点”(point singulière)。德勒兹在《意义的逻辑》中提出“艾甬时间”(Aiôn):在历时时间中,“现在”标定了过去的已逝和将来的未至;在艾甬时间中,“每一个瞬间都分裂为同时存在的过去和未来”,事件打破前后继起的时间顺序,发生在历时时间之外。瞬间突破作为事实状态的现在,是对时间顺序中的现在的迫出和逃逸,使事实性状态中的潜在力量绽放出来。事件不是一个实体,它永远处于一种临界状态。德里达也谈到“事件首先是我不理解的东西……这一不确定的和悖谬的未来——该‘未来’是事件存在的条件——确保了任何事件都具有一种阐释崇高的要素”。德勒兹和利奥塔将崇高和事件相联系,二者都有“不合时宜”(intempestif)和“当前”(actuel)的意思,但其最大的区别在于,德勒兹的“事件”总是由身体产生,他不仅强调事件的偶然性、非预测性、不可控性,更强调感觉、肉身在这个过程中的重要作用。可以看出,德勒兹和利奥塔都从崇高产生的断裂中找到契机,批判通感的综合能力,击碎传统的认知体系和理性范式,提出时间断裂后事件的涌现。利奥塔选择以纽曼为代表的抽象表现主义,这是一种彻底拒绝再现客观真实的不折中主义;德勒兹则与抽象分道扬镳,他受梅洛-庞蒂的影响,更强调感觉和“肉”,因而选择以培根为代表的另一种路径。

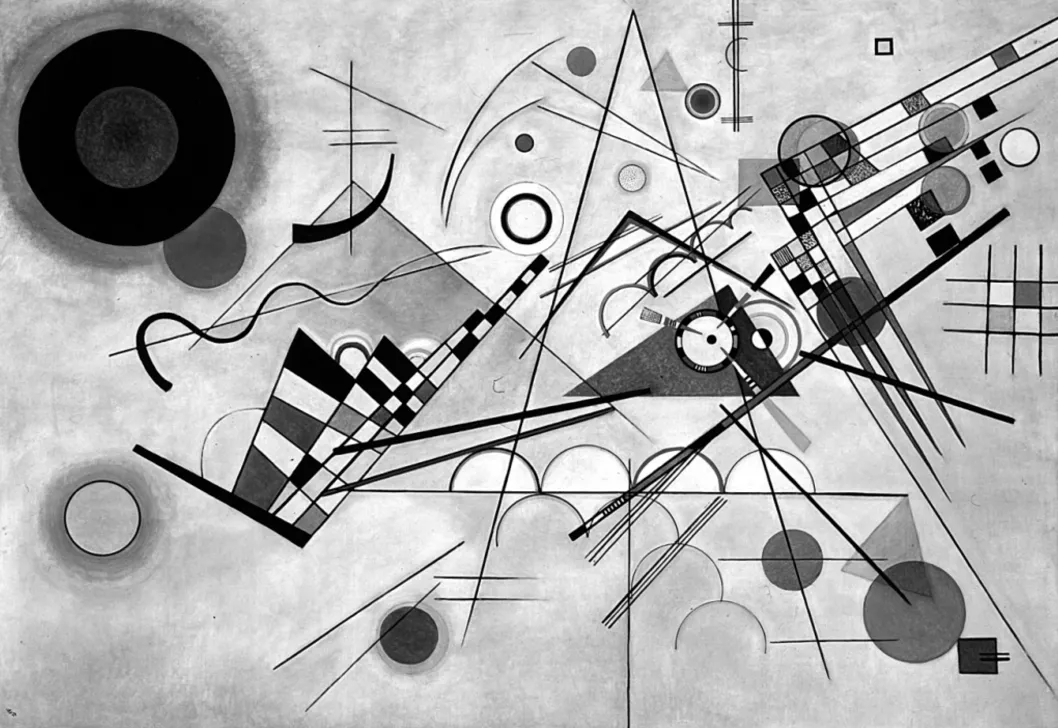

德勒兹不赞同抽象表现主义将“无形式”推向极致,因为这会让画面变得极其混乱。德勒兹在《感觉的逻辑》中谈到现代绘画秩序有三种不同道路。一是抽象主义,它属于一个纯粹视觉性的全新空间。抽象画并没有建立一种图表(le diagramme),而是遵从形式上的对立,建立一种象征编码,用编码取代图表,将形式上对立的元素统一起来,比如康定斯基的垂直线-白色-运动、水平线-黑色-惰性。二是抽象表现主义,它将混沌与深渊扩展到极致,使视觉层面的几何构型完全让位于零散的色点、混乱的线条和叠加的色块。它不限定任何东西,是一种不具形艺术,如波洛克的线、莫斯利·路易斯的色点、纽曼的色块。尽管抽象表现主义绘画中的线条不是从一个点到另一个点,而是在各个点之间穿梭,不断改变方向,达到一种超越整体的强度,但德勒兹认为,这种线依然设定了轮廓,还是一种观念化、形式化的表象。具体来看,康定斯基的图像没有轮廓,是游牧的线条;蒙特里安的方框两边不相等的厚度开出一条没有轮廓的潜在的对角线;到了波洛克那里,线条、色点的功能被发挥到极致,其不再是对形式的转化,而是一种物质的结构,向我们呈现构成物质的材料与颗粒。在这种情况下,没有内在的视觉给人以无穷感觉,只有一种形式上的全然混乱。对于波洛克强调的行动绘画,德勒兹认为“行动绘画所有的暴力工具,木棍、刷子、扫帚、抹布甚至挤奶油的喷枪,都在一种绘画-灾变中肆意妄为,感觉是达到了,但处于一种不可救药、混淆杂乱的状态之中”,“我厌恶中欧绘画的这类浪费,这也是我真的不喜欢抽象表现主义的原因之一”。尽管抽象表现主义颠覆了传统的真理体系和认知范畴,但完全离开事实、放弃形式和感觉并非艺术的最佳选择。三是培根的感觉逻辑,他没有以一种精神的视觉编码取代无意识图表的绘画,既然编码是智性的,那它就有成为表象、隐喻和象征的危险,这会缺乏感觉以及神经系统的直接作用。他也没有受到抽象表现主义的影响,没有被呈现物质线条的神秘所吸引。图表被限定在画作的某些区域或可操作的时空之中的时候才有价值,如果图表无限增殖,毫无节制地吞噬整个画面,就是一种真正的浪费。

与利奥塔不同,德勒兹选择了“抽象”与“具象”之外的“形象”与“拟像”。他以培根为例,认为其画作既不像抽象画那样纯靠视觉,也不像行动画那样只运用手。德勒兹对培根绘画的论述具体表现在三个方面。

瓦西里·康定斯基 构图八号 1923 布面油画 140×201cm 纽约古根海姆博物馆藏

首先,培根没有像抽象表现主义画家那样完全放弃架上画,而是选择三联画。传统架上画是表象世界的再现,强调画家与自然的关系,其框架和边界起到限定作用,通过深度、透视等对画作内部进行组织;现代画家则放弃架上画,比如蒙特里安的抽象画不再是一种有机体或组织,而是由无数区块组成,这些区块与画作所处房间或展厅的其他区块产生关系、形成对照。在这个意义上,蒙特里安的画作不是装饰性的,而是建筑性的。波洛克也拒绝画架,转而创作“全面覆盖”的绘画,线条从画作的一边直达另一边,并延续到画框之外。其画作汲取了哥特线条那种机械、力量、无机的形式,以杂乱、无序、随意,对抗有机、对称、中心。培根的三联画也是放弃架上画的选择,但他的三联画的每个单幅既是独立的,又始终处于一种组合状态,起到汇集-分开的作用。德勒兹谈到三联画有三个法则:“一、区分三种节奏或三个节奏形象;二、存在一个见证节奏,可以在画中流通;三、确定积极节奏和被动节奏,根据不同标准确定积极节奏的特点,从而使节奏变化无穷。”三联画的法则是一种复杂的运动之运动的力量状态,通过运动,三联画被延伸到画框之外,突破画框组织画面、制造秩序的作用,达到光线与色彩的最大统一,实现形象的最大分离。画中不再是叙事,而是感觉的节奏。

然后,培根不再描绘“具象”,而是试图展现“形象”。培根依据角度的变化,以不同速度喷颜料,并画出随机的划痕,清理或抹擦一些区域,这些划痕、线条是非理性、非图解性、非叙述性的无意义的线条,从中能看到的是混沌,而不是视觉组织。德勒兹认为,图表就是线条、区域,是无意义的非再现性线条和色点的可操作整体。线条、色点与形象化决裂,从而产生形象。“形象”(figure)不同于“具象”(figuration)或“形象化”(figuratif),所谓“形象”是感觉层面的可感觉的形状,直接对神经系统起作用;而形象化意味着依然再现了某个对象,或参照了表现对象的某些常规模式。形象化通过形象与外在对象之间的理性关系,建立和解释形象之间的关联,从而将过去模糊的形象“形象化”地再现出来;而形象不具有具象性、图解性、叙述性,不表现原型,不讲述故事,从而彻底解放形象。形象不是再现,而是生成。培根认为,杜尚的画也是一种象征、一种“形象化的速记”,而他从形象化的形状出发,以图表进行介入和干扰,呈现出一个完全相异的形状,进而成为形象。培根的美学规划是用非相似性的手段来制造相似。他通过距离法和色彩法拉长、切断、涂刮,描绘具象的线条,制造差异,形成干扰,在线条之间引入新的距离和关系,产生非形象化的相似性,而不成比例的混合色调保持了色彩在感觉上的异质性或张力。原本的绘画将一种非常特殊的事实变得可见,使形状被形象化,但这种叙述关系让位于一种纯粹性的连接方法,它不讲故事,只表现运动,呈现出一股连续不断的力,“使得有机体与构成自身的元素断裂或膨胀,让有机体被迫接受一种抽搐,让每个部分与各种力量产生关系,或形成一种将它们提升的内在力量,或呈现一种穿越它们的外在力量,或是一种不变的时间的永恒力量,或是一种流动的时间的可变力量”。可以说,绘画呈现了力量的不同形态以及不同力量的组合效果。

最后,培根建构了一个拟像世界。培根不像抽象主义或抽象表现主义那样彻底告别相似性,而是通过类比(analogie)的语言延续塞尚的感觉。制造类比的不是编码,而是感觉的相似性。类比是非编码、非形象化的,构成一个拟像世界。塞尚用透视法的圆柱体、球体、锥体等处理自然,他并非像抽象画家那样强调绘画的编码模式,而是以一种类比的方式完成对几何的运用。当一件事物的元素关系直接从另一件事物的元素之间穿过时,第二件事物就成了第一件事物的图像,相似性便有了制造能力,感觉的相似性被制造出来。类比的美学不是相似性的模仿,而是非形象化、非编码的。这里存在两种编码模式。一种模式是数码通过一个固定的体系,将数据同质化并进行二进制编码,“数码过滤器是对构成事物的基础元素进行相加、综合和编码,而类比过滤器是通过频率操作,即从一个过滤器到另一个过滤器,形成一种密集地减频或增频的操作,构成了音调的转调和灵敏的感觉运动”。也就是说,类比并非通过频率的变化和调制实现差异共存。在另一种模式中,抽象表现主义不是让类比通过图表展现出来,而是将图表扩展到整个画面以形成类比。被处理的图表无法超越自身并获得一种全新的感觉,反而陷入极度的无序与混乱。

培根代表的绘画的第三条道路则通过类比语言的三个范畴完成,即“平面相交取代了透视;色彩微妙的变化倾向取代了色值关系、明暗关系、阴影高光的反差;身体的体积和变化溢出有机组织,打破形式-内容的关系”。在这条道路上,身体、色彩都被解放:身体处于不平衡状态,随时有坠落的危险;色彩也不限定于某个物体,而表现为驳杂交错的状态。为了既驱逐相似性又防止灾变的无限扩展,需要一种更独特的类比语言。身体通过变形呈现运动,色彩在变化中呈现新的立体感。塞尚正是通过对相近色调的并置和转调(modulation)制造微妙的变化,形成一种舒展和收缩的双重感觉。德勒兹认为,培根将塞尚的类比语言发展到极致,培根绘画中的身体所处的不是形状和背景,而是色彩变化的共存关系。身体穿过画面设定好的轮廓,看似静止的身体变得扭曲、痉挛、抽搐、收缩,似乎既要挣扎着进入画的中心,又要逃逸到画的外部,展现出一种双向运动。培根绘画的三大元素,即骨架、形象、轮廓,最终在色彩中达到真正的聚合。可以看出,图表不是编码,而是作为类比语言、拟像世界、变化调节器,它打破一切表象的坐标,“为骨架释放了线条,为调节释放了颜色,于是线条和颜色又能构成形象或事实,能够在一个图表必然会起作用并实现的视觉整体中,制造出新的相似性”。形象和拟像都是对表象的瓦解、对具象的反叛、对抽象的疏离,而形象是拟像的具体形式,现代艺术就是要建造一个拟像世界。

三、从“表象”到“拟像”:福柯与马格利特

对于先锋派的选择,福柯与利奥塔保持距离,同时与德勒兹殊途同归。福柯没有彻底隔断相似性,而是进行内部改写和置换。他在表象与抽象之间选择了一条中间道路——“拟像”(simulacre/similitude),这具体表现为两个方面。

一方面是“像”与“不像”。福柯在《这不是一只烟斗》中谈到:“长期统治绘画的原则假定了相似的事实与对某种再现/表征的结合的确定之间的等价。”只要图形与某个事物相似,人们就说“你看到的是这个”,而无法把“相似”(resemblance)与“确认”(affirmation)分开。福柯认为,委拉斯凯兹《宫娥》中映射在镜子里面的国王夫妇是不可见之物,他们被模糊地呈现在画面深处,成为文艺复兴时期相似性的剩余物,表象借助镜子得到实现;而马奈《弗里-贝尔杰酒吧》展现了不可见之物,这意味着表象功能开始衰退,“马奈不一定发明了非表象性绘画……他正在发明一种,如果愿意的话,物-画,实物-绘画,而这正是人们最终可以摆脱表象本身,用油画纯粹的特性以及本身的物质特性发挥空间作用的基本条件”。绘画表象功能的彻底终止归功于康定斯基,他坚决地肯定线条和色彩,将相似性和再现性的关系予以消除,“不以任何相似性为依托的纯粹确认,当被问及‘这是什么’时,只能参照形成它的动作——‘即兴’‘构思’,参照它的外观——‘外表红色’‘三角形’‘橙紫色’,参照倾向或内部关系——‘以玫瑰红为主’‘朝上面’‘中心黄色’‘以玫瑰红为补充’”。康定斯基打破相似与确认之间古老的等值关系,背离前见和经验,摧毁认知能力,人们只能从点、线、面、色彩和外观来判断其内容。这在某种程度上也击碎了感觉功能,绘画变成艺术理念的色块表达,经过变形的包装,实际上构成一种新的编码和秩序。从表面上看,马格利特与康定斯基背道而驰,前者的画专注于相似性和准确性,让再现占据统治地位。然而,马格利特采取从内部倒戈的方式,使他的画比其他人的作品更专注于割裂书写成分和赋形成分,他以直接、明确的方式打破二者的联系,让一个于另一个不在场的情况下进行表演。他保持了属于绘画的感觉,却扰乱了其中各种词与物的彼此确认。在他的画作中,文字明晰,图像逼真,却制造出风马牛不相及的配比,构成对立又互补的并置关系,让文字和图像质疑彼此的真实性,例如他将蛋叫“刺槐”、鞋叫“月亮”、圆礼帽叫“雪”、蜡烛叫“天花板”。在这个意义上,马格利特的绘画以更加简单明了的方式达到康定斯基作品的效果,却没有造成认知力的无序和感受力的失效,既避免了编码,又拒绝了乱码。

另一方面是关于烟斗的画作中的“拟像”。福柯讨论了马格利特两幅描绘烟斗的画作,第一幅《这不是一只烟斗》中的烟斗与画中手写文字“这不是一只烟斗”是两个完全对立的成分,它们消除自身携带的相似性,一个开放的拟像网络的轮廓逐渐显现出来。所谓“开放”不是指这些图画和文字中不存在“真正”的烟斗,而是朝着其他所有拟像成分打开,包括陶制、石制、木制等真实的烟斗,它们一旦进入这一拟像网络,就会遵循拟象世界的逻辑,获得拟象的增殖功能。基于此,福柯认为,“拟像/类似”与“相似”的区别在于,相似有“模板”(patron),即本原的要素,它从自身出发,整理并按等级排列那些越来越远离理念的复制品。相似的前提是起规定和分类作用的第一参照,相似为再现服务,受制于再现。思想的惯性使人们受同一性这一最高原则支配,相似只允许唯一;而“拟像拓展成为一个个既没有开始也没有结束、人们可以从这个方向或那个方向浏览的系列,它们不遵从任何等级,但是以微小的差异一点点繁衍。拟像为重复服务,被重复所贯穿。拟像把模拟作为不确定的、可逆转的从一个拟像到另一个拟像的传递”。拟像是成分的移动和交换,而非相似性的复制。相似仅仅可以使人们识别可见物,而拟像使人们看到被可识别物及熟悉的形状所掩盖和妨碍而变得不可见的东西。拟像增加新的意义,不同的意义互相支撑和印证,正如在马格利特的《移印画》中,身体等于帷幔,静止的身体如帷幔一样遮蔽,在身体被移置的地方,景物呈现了出来,身体和帷幔都差异地存在着,它们彼此交流,实现意义的增殖,形成拟像世界。

福柯与德勒兹都试图通过“拟像”摧毁“表象”,他们的论述可以分为两个层次。一个层次是表象世界构成的相似性原则。福柯在《词与物》中考察了从文艺复兴时代到古典时代的认识型的转变,他认为,“直到16世纪末,相似性(la resemblance)在西方文化知识中一直起着创建者的作用”。17世纪以来,以培根和笛卡尔的批判为发端,相似性从古典思想中被排除出去,新的知识型热衷于在同一与差异的识别中重建秩序的大厦。“符号不再承担使世界接近世界自身并内在于它自己的形式这一任务,而是相反,它的任务是,把世界揭露出来,把世界并置在一个无限开放的表面上,并从这个表面出发,继续进行无穷的替换,而我们是在这些替换中思考符号的。”符号在发挥表象功能时并不需要相似性来支撑,它只有在表象被表象物时才表象其自身。语言符号最终变为表象的工具,变成透明、连续的网络,符号最初的厚度和秘密消散在表象的秩序之网中。在差异和同一的指引下,活生生的世界被秩序井然的符号网络即表象世界替代。德勒兹在《差异与重复》中做了同样的工作,他从哲学史的角度入手,以亚里士多德《形而上学》为切口,提出在古希腊哲学的模式中,先确定一个合适的差异“种”,再通过差异传输进行差异的生产,但这种差异运输是一种指向同一的外在的过程。差异使邻近的相似的“种”过渡到将其归于“属”的同一性,差异允许在一个感觉的连续系列之流中提取出各种“属”的同一性,并通过各自同一的“属”过渡到类比关系,这些类比关系在理智物之中互相维持。需要指明的是,“制造差异”只是作为一个中介的反思性概念而出现,这意味着差异要服从表象世界的所有要求,即服从概念之同一性、谓词之对立、判断之类比、知觉之类似性表象这四重特征,表象通过整合差异成为有机的表象。

另一个层次是拟像世界生成的差异性原则。在传统哲学中,拟像是对真实的否定,它可以追溯到柏拉图“洞穴隐喻”中真实与幻象的对立。福柯在《这不是一只烟斗》和《声名狼藉者的生活》中都提到了拟像:“所有这些拟像之形象(figures-simulacres)都就地旋转:浪荡子变成了检察官,神学院学生变成了纳粹军官……这些突如其来的扭曲是由经验的‘交替装置’(alternateur)的游戏所产生的。”在福柯看来,“拟像没有规定任何的意义:它属于时间碎裂当中的表象秩序”,拟像可以颠倒、旋转、让固有的秩序翻转,是一个扭曲的交替装置。鲍德里亚也探讨了拟像世界,“世界进入了后现代的超文本状态,指称对象已然消失,我们仅仅无意义地围绕着空洞的中心转动,各种各样的图像在我们的身边漂浮,它们并不指向任何的现实之物,鲍德里亚将此称为拟真(Simulation):对现实的符号替代物。在超真实(Hyper-reality)中,符号不再表现现实,或不参照外部现实,它们仅仅代表自己,仅仅参照其他符号”。鲍德里亚借用麦克卢汉的“内爆”(implosion)概念,“内爆”是一种社会力趋疲的过程,后现代社会的媒介造成各种界限的崩溃,拟像与真实的界限已经内爆。拟像不再是对某个领域、某种指涉对象或某种实体的模拟,它不需要原物或实体,只通过模型生产真实,当代社会就是由大众媒介营造的一个仿真社会。利奥塔也认为:“作品不服从模特,它尝试呈现不可呈现的东西;它不模仿自然,它是假象(artéfact),是拟像。”同样的,德勒兹也提出拟像世界,他认为,同一性界定了表象世界,传统哲学在机械、刻板的重复中不断提取出微小的差异、变易与变状(modification),我们试图离开那个将不同之物重新引向相同的表象世界,进而独立地把握自在的差异。现代思想诞生于同一性的破灭、表象力(forces)的消亡,现代世界应是拟像的世界,现代哲学的任务是颠倒柏拉图主义:柏拉图的神学以理念/神即存在者的超越因为研究对象;亚里士多德的存在论以存在即存在者的普遍属性为研究对象,存在即同一。颠倒柏拉图主义意味着否认原初物之于复制品的优先地位,否定“分有”所产生的纵向、系列性的辩证法,这意味着一种绝妙的混沌存在取代表象的保守秩序,实现原型相对于影像的优先地位,开辟一个拟像(外在类似性)与影像(内在类似性)的世界。可以说,拟像世界是对表象世界的瓦解,这具体表现为三点。

第一,拟像的游牧分配取代了表象的定居分配。德勒兹颠倒了柏拉图从理念到原本(l’orginal)、复本(la copie)、模本(le module)再到拟像的金字塔模式,现在居于上方的是多样、差异的拟像世界。柏拉图区分好的表象和坏的表象:最接近理念的是好的表象,离理念远的就是坏的表象。复本是第二位的拥有者,是良好奠基的述谓者,它们通过相似性得到保证;而拟像是假的述谓者,其建构基于非相似性,实则是一种堕落。它们一个是“复本-肖像”(copie-icône),另一个是“拟像-幻象”(simulacrephantasme)。拟像是复本的复本,一种无限后退的肖像,一种无限减弱的相似性,柏拉图为了保证复本之于拟像的优先性,必须抑制拟像,阻止其上升,使其无所作为。柏拉图眼中糟糕的东西在德勒兹这里变得极为重要,因为它们不再同原型有模仿和相似上的关联,而是否定本原与拷贝、模型与复制品的关系。这些自生自灭、四处流浪的拟像才是事物的真实存在,那些具有表征作用的差异是被人为制造出来的,这种被表征的差异影像与真正的差异之间存在着断裂。如德勒兹所说:“拟像系统肯定了发散和偏移,对所有这些系列来说,唯一的统一、唯一的聚合就是将它们全部包含起来的无定形的混沌(chaos informel)。没有哪个系列优先于另一个系列,没有哪个系列拥有范型的同一性,也没有哪个系列拥有复制品的类似性;没有哪个系列与另一个系列对立,也没有哪个系列类似于另一个系列。戴皇冠的无政府状态取代了表象之等级,游牧分配取代了表象的定居分配。”

第二,拟像世界的存在是“成问题的”(problématiques)存在。德勒兹认为,存在即差异,存在亦是非存在,但非存在并非否定之物的存在,而是成问题的存在,即问题与发问的存在。差异并非是否定之物,非存在反倒是差异,所以拟像世界不是相反,而是相异。所以,非存在应当被写成“(非)-存在”([non]-être),甚至是“?-存在”(?-être),这意味着它不是命题本身,而是命题被认定要去回应的那个疑问。这个“(非)-存在”即差异元素,与“否定”不同。“否定”是肯定的对立面,依然遵循同一性的逻辑,正如错误只是更好地印证了正确性;而疯狂、疯癫、愚蠢、恶毒不同于错误,它们使思想偏离同一性的逻辑,转而获得新的可能性。德勒兹认为,发问的方式挑战了同一性的表象世界,“(非)-存在”或“?-存在”是对表象世界的询问和质疑,正是这种发问使思想出现异识和悖论。在这个意义上说,拟像世界是一个成问题、不稳定、游牧、差异的状态。

第三,拟像世界是一个“异托邦”(les hétérotopies)。福柯谈到,如果乌托邦(les utopies)代表了“以一个完美的形式呈现社会本身,或将社会倒转”的“非真实空间”,那么,异托邦则是以“真实空间”的形式发挥作用,“它们确实存在,并且形成社会的真正基础”。但异托邦是虚拟、不连续的,它最重要的特征即异质性和关系性。对一种文化来说,“异”既是内在又是外来的,它通过禁闭被排斥;而物之序是“同”之历史,“同”既是分散又是相关的,它被分门别类地收集在诸同一性之中。马格利特的《移印画》、博尔赫斯的“中国百科全书”、萨德的“西林城堡”等异质文化都构成一种“惊奇经验”的“真实空间”,这是一个蕴含差异的镜像空间。“在此镜面中,我看到了不存在于其中的自我,处在那打开表层的、不真实的虚像空间中;我就在那儿,那儿却又非我之所在,是一种让我看见自己的能力,使我能在自己缺席之处,看见自身。”借助绘画、语言而创造的镜像空间是虚拟的异在,构成一个绝对的别处,即镜像空间;但是对于观者,在光线汇集到一起的镜像空间中,我们的视线也聚焦其中,最终在一个全新的别处发现无限可能。从这个角度看,镜像中的异托邦经验又是绝对真实的,这是一种脱离经验、背离常识的陌异空间。因此,拟像世界的价值在于拉大与同一性的间距,不断让差异增生繁殖,实现对表象世界的解构。

表象世界是由同一主导的不断复制的网状世界,是对世界的压缩和折叠;拟像世界是由差异主导的不断解构的游牧状态,是对世界的增殖和铺展。事实上,打破同一性暴力,让边缘、多元的事物得以呈现,这是当代法国理论的基本立场和思考框架,但是如何打破、怎么呈现?利奥塔采用的方式是彻底与认知断裂,强调艺术的不可交流、不可归类,试图让人们在无序之中获得新的可能性。但这一釜底抽薪的做法容易使感觉陷入无政府主义状态,甚至在某种程度上建构出一种新的编码模式和艺术权威。德勒兹和福柯采用从内部爆破的方法,在已有的认知模式内部插入一条楔子,使其生根发芽、自行涨裂。这种方式保留艺术的交流性和可感性,同时使感觉脱离原来的秩序而走向解放,让艺术成为呈现不可见之物的异托邦,这是一种多维的拓扑空间,其中没有绝对空间或连续时间。世界不再由先验的理念整合而成,而是由异质的多元文化构成的异托邦的联合与并置,每个部分都具有新的意义和生长点。

① 比格尔在《先锋派理论》中对先锋派的讨论是从艺术与社会的角度切入的,他认为:“在资产阶级艺术体制中起作用的艺术作品的自律地位及其概念即已暗示着一种与社会生活的分离……然而,先锋派的审美实践却以干预社会现实为目的。先锋派看到了资产阶级艺术体制的有机整体概念使艺术处于无力干预社会生活的状态……它向挑战者挑战,使它成为接受者自身现实的一个组成部分,与感性的-物质的经验相关联。”(彼得·比格尔:《先锋派理论》,高建平译,商务印书馆2002年版,第43页)本文对先锋派的讨论则聚焦于“表象”与“拟像”的维度。

②㊲ 米歇尔·福柯:《马奈的绘画:米歇尔·福柯,一种目光》,谢强、马月译,河南大学出版社2017年版,第19页,第62页。

③④⑤ 马丁·海德格尔:《林中路》,孙周兴译,上海译文出版社2004年版,第38页,第19页,第30页。

⑥ 迈耶·夏皮罗:《艺术的理论与哲学:风格、艺术家和社会》,沈语冰、王玉冬译,江苏凤凰美术出版社2016年版,第141页。

⑦⑧⑩ J.德里达:《恢复绘画中的真实》,何秋实译,《外国美学》第11辑,商务印书馆1995年版。

⑨ 詹明信也讨论过梵高之鞋的艺术史之争。他将梵高的鞋和沃霍尔《钻石灰尘鞋》进行了对比,如果说海德格尔和夏皮罗还在争论是“谁”的鞋,那么这个问题对《钻石灰尘鞋》而言已经无效了(詹明信:《晚期资本主义的文化逻辑:詹明信批评理论文选》,张旭东编,陈清侨等译,生活·读书·新知三联书店1997年版,第355—361页)。

⑪ 德里达认为阿尔托“在坚定向前、绝不回头的单向性的时间流失中,非重复性、消费性必须结束使人恐惧的推理性,结束无法回避的本体论,结束辩证法”(转引自《先锋派理论》,第21页)。相关内容可参见德里达《书写与差异》:“阿尔托想要摆脱艺术的模仿概念,摆脱亚里士多德式的美学艺术的西方形而上学正是从那里辨认自身的……艺术不是生命的模仿,但生命却是对某种超越原则的模仿,而这种超越原则通过艺术使我们彼此相通。”(雅克·德里达:《书写与差异》,张宁译,生活·读书·新知三联书店2001年版,第442—443页)。

⑫ 让-弗朗索瓦·利奥塔:《后现代与公正游戏——利奥塔德访谈、书信录》,谈瀛洲译,上海人民出版社1997年版,第114页。

⑬⑭⑰⑱⑳㊺ Jean-François Lyotard,’, Paris: Galilée, 1988, p. 91, p. 90, p. 111, p.110,p.139,p.112.

⑮⑯ 康德:《判断力批判》(注释本),李秋零译注,中国人民大学出版社2011年版,第73页,第73页。

⑲ 阿多诺:《美学理论》(修订译本),王柯平译,上海人民出版社2020年版,第7页。

㉑ Jacques Rancière,“The Sublime from Lyotard to Schiller: Two Readings of Kant and Their Political Significance”,,Vol.126(2004):8-15.

㉒㊼ Gilles Deleuze,,Paris:Presses universitaires de France,1968,p.182,p.356.

㉓ Aiôn在希腊语中有“生命”“存在”“年代”的意义,指存在于时间之外的神性力量。Aiôn跟时间密切相关,它是包围宇宙的回环,意味着无限时间。与其对应的则是另一种时间Chronos,即切分成过去、现在与未来的线性经验时间(杨凯麟:《分裂分析德勒兹:先验经验论与建构主义》,河南大学出版社2017年版,第26—27页)。

㉔㊻ Gilles Deleuze,,Paris:Les Éditions de Minuit,2013,p.401,p.614.

㉕ 保罗·帕顿:《德勒兹概念:哲学、殖民与政治》,尹晶译,河南大学出版社2018年版,第160页。

㉖ “图表是线条、色点、曲线和区域的可操作性整体”(Gilles Deleuze,,Pairs:Seuil,2002,p.95)。

㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉟ Gilles Deleuze,, p. 103, p. 103, pp. 109-110, p. 102, p. 150,pp.109-110,p.110,p.113.

㉞ 德勒兹借用的modulation一词来自音乐学,指音乐中的转调。在塞尚这里,这个词指的是他笔下的色调表面上看变化不大,却能产生微妙的效果。

㊱㊳㊴ Michel Foucault,, trans. James Harkness, Berkeley and London: University of California Press,1983,p.34,pp.34-35,p.44.

㊵㊶ 米歇尔·福柯:《词与物:人文科学的考古学》,莫伟民译,上海三联书店2016年版,第18页,第64页。

㊷㊸ 米歇尔·福柯:《阿克特翁的散文》,尉光吉译,汪民安编:《声名狼藉者的生活:福柯文选I》,北京大学出版社2016年版,第121页,第118页。

㊹ Brian Massumi,“Realer Than Real: The Simulacrum According to Deleuze and Guattari”,,New York:Duke University Press,2021,p.15.

㊽㊾ 米歇尔·福柯:《不同空间的正文与上下文》,陈志梧译,包亚明主编:《后现代性与地理学的政治》,上海教育出版社2001年版,第21页,第22页。