20世纪欧美“汉风诗”兴起之因

2022-07-20何嵩昱

何嵩昱

(贵州师范大学,贵州 贵阳 550001)

“汉风诗”(Chinoseries)又称“仿中国诗”。最早源于闻一多对美国诗人艾米·洛威尔创作风格的评价[1],后被用以指称欧美诗人借中国元素,尤其中国古典诗歌的元素,突破自身文学的固有藩篱,将中国风格与欧美传统相融合而开创的独具特色的诗歌表现形式。

一

19世纪中叶至20世纪初,随着鸦片战争、中法战争、八国联军侵华等战争的爆发,以及洋务运动、戊戌变法运动的展开,中国与西方各国在激烈碰撞之后逐渐打破隔离的坚冰,进入了急剧交融的时代。伴随着“西学东渐”的滚滚大潮,一度沉寂的古老东方文化亦再漾涟漪而掀起西进的热潮。中国文学,尤其中国古典诗歌,作为中国文化的重要组成部分和具象表现以空前规模进入西方世界,汇聚成“中学西传”的另一向道,在西方的文学土壤中滋长,对一众欧美诗人产生了影响。时任美国著名杂志《诗刊》(Poetry:AMagazineofVerse)主编的哈丽特·门罗(Harriet Monroe)直言20世纪初欧美新诗受中国诗影响很大,并认为那可能是“追寻中国魔术的开始,而这种追寻会继续下去,我们将会越来越深地挖掘这个长期隐藏的遥远的宝石矿……”[2]而20世纪的欧美诗坛也实实在在地印证了门罗的预言:埃兹拉·庞德、艾米·洛威尔、威廉·燕卜荪、威斯坦·休·奥登、理查德·奥尔丁顿、斯特芳·马拉美、朱迪特·戈蒂耶、贝尔托·布莱希特、理查德·德默尔、赫尔曼·黑塞、雷蒙·格诺等等,英、美、法、德诗人纷纷将中国元素融入他们的创作之中,在欧美文坛掀起了一股“汉风诗”热潮。

第一,部分诗人直接取材中国,以中国式物象或意象入诗,在西方诗歌范式的外壳下展现中国化题材。

英国诗人威廉·燕卜荪以中国抗日战争时期长沙临时大学生活为题材写成《南岳之秋》(AutumnInNanyue)。全诗结合他“同北平来的流亡大学在一起”三个多月的生活经历,具体地描绘了师生所处的困境,展示了他们坚卓刚毅、勤奋向学的精神风貌。英国诗人威斯坦·休·奥登依据自己作为战地记者深入中国抗日战争前线的经历写了一组题名《战争时期》(InTimeofWar)的十四行诗(共27首),详细描绘了中国战争前线的惨况。曾在中国旅居七年的法国诗人维克多·谢阁兰(Victor Segalen)以中国京都、陵园、寺院、名川、乡野的千万方石碑为题材,写就诗作《碑》(Steles)。痴迷中国文化、自诩为“中国老人”的德国诗人克拉邦德引《道德经》入诗,于1919年发表《听着,德国人!》(Hor's,Deutsc-her!),召同胞“按照神圣的道家精神”去生活,“争做欧洲的中国人”[3]。美国诗人华莱士·斯蒂文斯则把画在中国艺术品上的中国哲人作为他诗歌观照的对象。他对中国瓷器上的“一位中国老人在北京静观日出”这一景象印象深刻,便反复将其写进诗中。在《六幅意义深远的风景画》(Six Significant Landscapes)中写道:“An old man sits in the shadow of a pine tree/In China./He sees larkspur,/Blue and white/At the edge of the shadow, / Move in the wind.”。又在《我叔叔的单片眼镜》(Le Monocle de Mon Oncle)中写道:“isitfornothingthen,thatoldChinese/Sattitivating by the mountains spools or in the Yangtze studied out their beards”。

此外,美国诗人威特·宾纳的《中国牧童》《致李白》《花影》、詹姆斯·赖特的《冬末在水洼旁,我想起中国古代的一位刺史》,法国诗人弗朗西斯·雅姆的《孔子》、雅克·普雷韦尔的《蚕丝》,德国诗人理查德·德默尔的《中国饮酒歌》、赫尔曼·黑塞的《中国诗》、阿尔诺·霍尔茨的《幻想者》、比尔鲍姆的《屋中月亮》、勒尔克的《无形的负担——在伟大的中国大师白居易的阴影下》、贝尔托·布莱希特的《青岛士兵》,奥地利诗人胡戈·冯·霍夫曼斯塔尔的《中国皇帝说》,以及英国诗人威廉·燕卜荪的《中国》等等,皆直接以中国人、物、事为题进行创作,或是在诗作中密集地书写中国古诗意象,呈现出十分鲜明的“汉风”特色。

第二,部分诗人借鉴中国古典诗歌中的诗句和场景,或创造性地化用中国家喻户晓的名言警句,将其巧妙移植到自己的诗歌中,创作出既与中国古典诗词内容相契合,又不失个人风格的汉风诗篇。

威特·宾纳在其《中国牧童》一诗中化用了唐朝诗人杜牧脍炙人口的名篇《清明》:

The Chinese Horseman(节选)

And the scholar who may question him Will hear only the sound

Of wind-curled waves at the river- brim And of willows trailing the ground,

And will see the quiet of five bays Pointing like a hand

Toward the five valleys that divide The long mount a in-land[4]

在这里宾纳化用了杜牧诗的最后两句“借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。”首先,宾纳将诗中人物进行了替换,把“借问酒家何处有”的远行人换成了“学者”(scholar)。其次,宾纳将“牧童遥指杏花村”改为“Will hear only the sound/Of wind-curled waves at the river- brim/And of willows trailing the ground”,以此来回答“scholar”的问题。此外,宾纳还更换了“牧童遥指杏花村”句的宾语,将杜牧笔下令人遐想的“杏花村”更换成“分割远处山川的五个山谷”(the five valleys that divide/ The long mountain-land)。细读全诗,尽管远行人摇身为学者,尽管宾纳把杜牧未进行具体描写的杏花村描绘成了一个满地月长石、杜鹃花绽放,没有迷失、没有悲痛的世外桃源。但《中国牧童》对《清明》的化用却是不言而喻的。

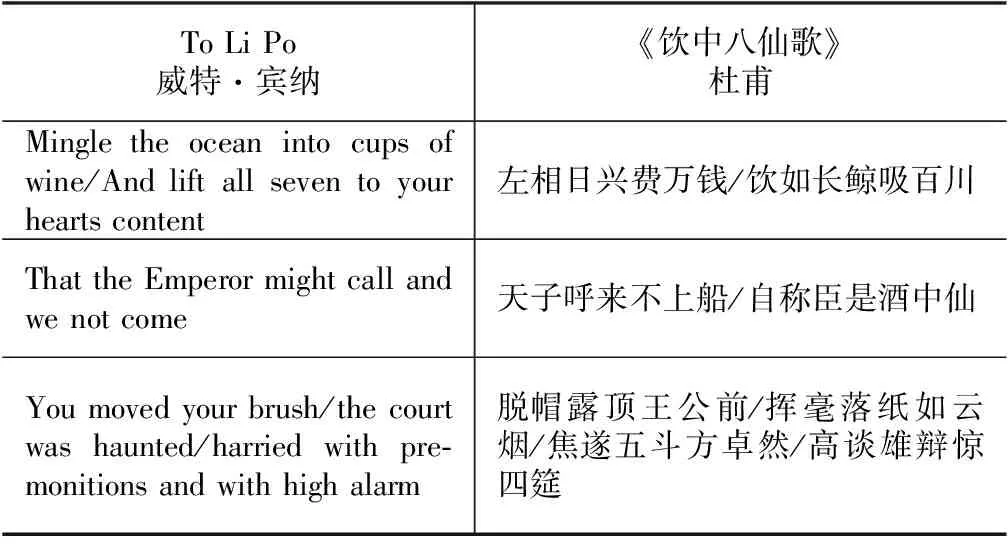

宾纳的其他不少诗作也都化用了中国诗歌。《致李白》中的部分诗句对杜甫《饮中八仙歌》诗句的化用十分明显:

表1

还有《两扇窗》(The Two Windows)中的诗句“With twilight shadows in my heart So beautiful/I have driven up among the Lo-yu Tombs/Although the day go by/To see the sun for all his glory/And the night come on forever/Buried by the coming night/Is this momentary world”对李商隐《登乐游原》诗句“向晚意不适/驱车登古原/夕阳无限好/只是近黄昏”的化用;《花影》(Shadows)一诗中“When the moonlight brings to my bed/A fragrance of cherry blossoms”对李白《静夜思》“床前明月光/疑是地上霜”的化用皆一目了然。

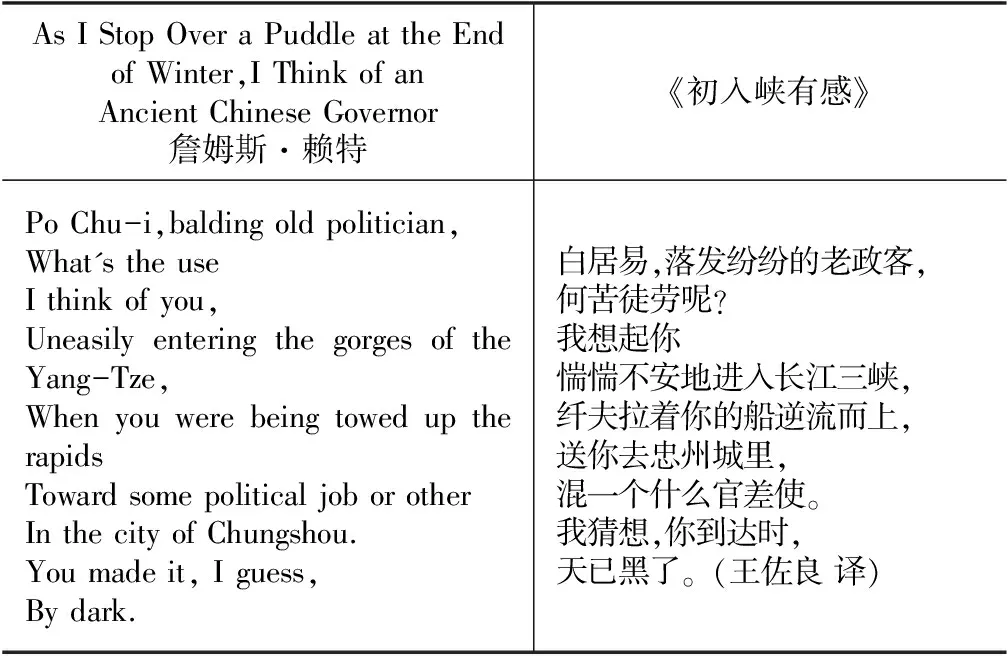

除宾纳外,还有不少其他欧美诗人也纷纷化用中国诗作。詹姆斯·赖特在《冬末在水洼旁,我想起中国古代的一位刺史》一诗的开头化用白居易《初入峡有感》中的诗句,表达了他对白居易的崇尚与怀念。

表2

此外,美国诗人卡洛琳·凯瑟的诗集《扣寂寞》(KnockUponSilence)诗名化用西晋陆机《文赋》中“课虚无以贵有,扣寂寞而求音”句,而诗集中的一组“仿中国诗”则是在韦利的中国古诗译文基础上改写而成的。德国诗人贝尔托·布莱希特创作的《大被子》(DieDecke)、《花市》(DerBlumenmarkt)、《黑潭龙》(DerDrachedesschwarzenPfuhls)等诗作,皆是以白居易的诗歌《新制绫袄成感而有咏》《买花》《黑龙潭》为蓝本的化用之作。美国诗人肯尼斯·雷克斯洛斯《短诗集》(CollectedShorterPoems)中的部分诗作直接借用杜甫、王维的译诗。美国诗人阿瑟·戴维森·费克的《老人的故事》(TheOldMen'sTale)即据罗贯中著《三国演义》的“引诗”写成。

第三,部分诗人效仿中国古典诗歌的形式和创作技巧,以本国语言写就近似中国古诗绝句和律诗的作品。

宾纳将中国古诗的形式运用到自己的创作中,仿写了八行体的英语七律诗《莫干山雨霁》:

绿竹又移近了一步,

刚才还蒙着雨水,

江山又露出青翠,

江水又流着银白。

阖上眼只见到你,

雨霁,在西湖边——

你的羞怯雾一般飘走

从绿色的竹叶梢头。

——赵毅衡 译[5]

这首诗歌描述的是雨后青山茂林、清流激白,如画美景让诗人联想到雨后西湖的宁静、美好,颇有“杨柳青青江水平,闻郎江上踏歌声”(刘禹锡《竹枝词二首·其一》)的韵味在其间。全诗共八行,篇幅整体上偏短小,形式相对工整,“江山又露出青翠”与“江水又流着银白”对仗,“你的羞怯雾一般飘走”与“从绿色的竹叶梢头”押韵,颇具中国七言律诗的韵味。

中西方语言各具特点,语法规则各不相同,故其创作传统也大相径庭。中国古人历来讲求炼字琢句,作诗时特别注重对诗句篇幅和字数的控制,在诗歌中常以简洁的字词表达深刻的内容,以押韵之词增补诗歌的音乐节奏。且中国古诗拒绝语法分析和逻辑思维,常省略句子成分,克制长篇叙述,讲求简约含蓄之美。故中国古典诗歌以句式短小、结构严整而著称。而西方诗歌则多求句法、语法上合乎规范,注重字词句之间的衔接和暗示,不刻意限制字数、行数,宁可琐碎冗长也不能失之规范,所以西方诗歌多为长诗式结构。碍于中西语言和诗歌风格之异,受制于词法、语法规则之限,欧美诗人难以用中国古典诗歌那种以音节押韵、句子对仗的方式来增强诗歌的韵律美,故能像宾纳那样创作出中国式“豆腐干体”结构的汉风诗的欧美诗人是极少的。大部分欧美诗人只能极尽所能地取法中国古典诗歌的形式,一定程度打破西方语言的语法规则,通过简化词汇、拆句跨行、名词铺排、文本互涉等方式展现汉风诗独特的形式美。抑或另寻他径,通过重复字词、省略主语等方式,来缩短诗句,增强诗歌的节奏感。甚或在排版布局上取法中国古诗的结构形式,简单地求得一种视觉上的工整对称之感。

美国诗人埃兹拉·庞德、艾米·洛威尔、亨利·梭罗、华莱士·斯蒂文斯、欧文·艾伦·金斯伯格、加里·斯奈德、理查德·奥尔丁顿,以及法国诗人维克多·谢阁兰均善于采用语言结构上“消形”和“化简”的方式进行汉风诗创作。抛弃长而复杂的英语词汇,尽可能选用短而精炼的单词,以此赋予诗歌简洁质朴之美。如斯奈德的《松树冠》 (The Pine Top):

“In the blue night frost haze,the sky glows with the moon,

pine tree tops bend snow blue, fade into sky, frost, starlight

the creak of boots, rabbit tracks, deer tracks, what do we know.”[6]

纵观全诗,35个精简的词汇映入眼帘,其中只有“into”“starlight”“rabbit”3个词是双音节,其他都是单音节词,整体给人一种简洁明快的视觉之美。同时,这首诗因有众多烘托气氛的单词映衬,因此具有隐喻性意义的“蓝夜”“薄霜”“微光”等景物也随之跃然纸上,让读者在精简的字词中逐渐感受诗歌的深邃意境。

维切尔·林赛、亨利·米修、赫尔曼·黑塞等诗人则青睐于中国古典诗歌低回婉转、一唱三叹的审美效果,但他们因本国语言韵词数量有限,无法完全效仿中国古人以韵词来赋予诗歌音乐性,于是便换用词句反复出现的方式来增补诗歌的节奏感,达成诗歌爽朗回环的音乐美。维切尔·林赛的得意之作《中国夜莺》(The Chinese Nightingale)便是此类“汉风热”的代表。林赛在该诗中加入了大量的中国元素,描绘出古老中国的雄伟与传奇。阅览整首诗,不难发现诗中有些词句一直在重复出现,如:

“I remember,I remember

That Spring came on forever,

That Spring came on forever,

Said the Chinese nightingale.”

“They spoke, I think, of perils past.

They spoke, I think, of peace at last.

One thing I remember:

Spring came on forever,

Spring came on forever,

Said the Chinese nightingale.”[7]

整首长诗表面上给人啰嗦繁复之感,但实则是诗人受中国古典诗歌形式影响后的有意为之。林赛通过重复写某些词句,使长近百行的诗歌瞬间充满了节奏感,读起来就像是在吟诵一首通俗的中国民谣,极富爽朗明快的美感。

第四,部分诗人深谙中国古典诗歌的内在实质,将中国诗歌中蕴含的哲学思想和东方精神消化在了自己的诗行字句之间。

英国象征主义诗人威廉·巴特勒·叶芝的诗歌创作体现了对于中国道家、儒家、特别是佛学思想的全面贴近。其诗集《责任》(Responsibility)开篇引用孔子的话“甚矣吾衰也! 久矣吾不复梦见周公。”(见《论语·述而》第五章)作题记:

“How can I fallen from myself,for a long time now I have not seen the Prince of Change in my dreams”[8]

该诗创作于1914年,当时叶芝作为爱尔兰文艺复兴运动的中流砥柱,正为爱尔兰脱离英国的统治,实现民族独立四处奔走。但是斗争形式严峻,民族独立起义遭到英国的镇压。叶芝以此为题记正是以孔子自比,表现出肩负着民族独立的重担,却难以实现爱尔兰民族独立的苦闷。此外,叶芝的诗歌还表现出对于道家“反者道之动”思想的贴近,如他的《踌躇》(Vacillation)组诗打破主观与客观、太阳与月亮、毁灭与重生的传统逻各斯中心主义的二元对立状态,将分离的二元互相转化,相生相成。而《旋锥体》(TheGyres)一诗则体现了叶芝对以佛教为代表的东方神秘主义观点的吸收,诗中传达了佛教历史循环论的观点。叶芝认为在恩皮多克勒斯、赫克托尔死后的几千年后,西方文明已经走到了一个死胡同,而因为历史将不断循环往复,全新的贵族文明将取代粗暴的现代野蛮文明:

“又怎样?麻木的梦魇在头上横行,血和泥弄脏了敏感的身躯;

又怎样?不要掉泪,不要叹气,

一个更伟大、更优雅的时代已成过去;我曾为墓中的画和成箱的化妆品而叹息,现在不再这样干了;

……

一切又将在那过时的旋锥体上运行。”

——《旋锥体》(袁可嘉 译)[9]

德国诗人克拉邦德对于中国文化的精神尤其是道家思想也极为推崇。他创作了以老子思想为核心的诗集《三声》(DreiKlinge),下为节选:

“我诅咒行动,

它毁灭了这个世界,

我要有为。善成了恶。

我想有为。正确成了错误,

诅咒善行者,

他们成了恶行者,

因为行动本身有害无益。”[10]

诗集名称蕴含了克拉邦德对于道家文化的思考。《老子》一书传入欧洲后,人们对《十四》章中的“视之不见,名曰夷,听之不闻,名曰希,搏之不得,名曰微。此三者,不可致沾,故混而为一。”这段话产生了极大兴趣。法国传教士马若瑟认为“Yihiwei(夷希微)”就是上帝耶和华的名字。德国学者温迪施曼说“夷、希、微,它组成了神圣的名称IHW的内容”,夷、希、微指道之感官不能把握的特性。温迪施曼还认为,声(即音乐)对中国古代社会作用非常,是音乐把天地和人的社会、即帝国统一了起来,而“三”又是一个神圣的数字,囊括天、地、人,我、你、他,这些观点影响了克拉邦德。他将这些观点称为“神圣”的三声理论,这也正是他诗集《三声》书名的来源。诗中克拉邦德将老子摆在比耶稣更高的位置上,大肆赞扬“道”以“玄牧之门”育化万物,而不进行人工干预的理想状态。

《三声》蕴含了道家辩证的哲学观。老子主张“反者,道之动”“道法自然”“道是无,有生于无”。诗中“我诅咒行动,它毁灭了这个世界”,寓指人类行动造成了世界灾难,两次世界大战皆是由于人类盲目行动造成,战争是对世界的毁灭,想要保留世界文明,就得遵循“无为”“道法自然”的理念,“有为”的行动使得“善变成了恶”“正确成了错误”。那么,怎样才能逃离这恶性的轮回?诗人将对救世良方的寻求移到中国文化,准确地讲是中国的道家文化之中。两次世界大战标志着西方理性文化的终结和机器文明的崩溃。西方人对其工业文明感到绝望,而中国道教所倡导的植根于自然,追求和谐的普世价值,成为了他们医治欧洲信仰危机的良药。老子哲学中反对战争、主张和谐的观点,引起了一些西方文化学者的共鸣。在他们看来,中国道教思想对于消弭人类占有的冲动、缓和人类社会冲突具有时代性意义,可成为拯救西方危机的良药。战争带给人类的是无尽的创伤,工具理性主导的西方社会价值取向带来的是人文关怀的缺失、精神理念的崩塌。欧美诗人寄希望于中国道家精神能在道德、精神等方面对西方社会生发潜在的疗治作用。

除道家思想外,禅宗思想也深受欧美诗人喜爱。禅宗思想是融中国儒、释、道和印度佛教为一体的中国式思想,是中国传统文化的重要组成部分,几千年来一直影响着众多文人墨客。中国古典诗歌中常可以领悟到禅宗思想中的“人生虚无”“超然物外”“天人合一”等哲理。20世纪也有不少欧美诗人受其影响,将中国诗歌中蕴含的禅宗思想化用在自己的诗行之间。如美国垮掉派领袖诗人欧文·艾伦·金斯伯格对中国禅宗文化情有独钟。他在给美国诗人尼尔·卡萨迪的信中说“他在读佛禅书籍,发现黄种人的深度、广度及其智慧。”[11]并经常在他的诗作中运用佛禅用语,体现人文关怀、生死观念等禅宗哲思。如他的《释迦牟尼从山上下来》(SakyamuniComingOutfromtheMountain)一诗就淋漓尽致地体现了中国禅宗的思想。

《释迦牟尼从山上下来》(节选)

阿罗汉

……

坐在那儿冥想

终于悟出

极乐之地并非虚空

只存在于幻念——

倏然一闪念:

空洞之境——

……

他万念皆无

如同一个神灵:

颤颤巍巍,

胆怯恭顺不幸的人——

谦卑是超越

在这个实实在在的人世。[12]

从节选部分来看,金斯伯格通过阿罗汉的冥想和感悟,表明了人最终的状态是回归自然,走向虚无。这一主题思想与中国古典诗歌中“人生虚无”“人与自然归一”的哲思是相通的。而诗歌结尾部分所倡导的“在人世间要恭顺和保持谦卑”的精神,体现出了慈悲为怀、关怀苍生的佛禅理念。

综上所述,无论是对题材的运用,还是对诗歌创作方法的借鉴,或是对诗学精神的化用,20世纪欧美诗歌中的“中国元素”都是显见的,呈现出浓郁的“汉风”特色。

二

英国历史学家艾瑞克·霍布斯鲍姆在其著作《革命的年代》中指出:“也许没有什么能比19世纪70年代到1914年之间的文艺史,更足以阐明资本主义社会在这个时期中所度过的身份危机。”[13]欧美诗人的创作是欧美文艺史的重要组成部分,“汉风诗”的出现见证了此时期欧美诗人对资本主义社会的深刻反思以及对自身的精神世界深入观察后迫切寻找精神救赎道路的探索。

第一,革命、战争冲击下的精神救赎之路探索,是汉风诗兴起的时代社会背景。

历史地看,两次工业革命,尤其第二次工业革命,是欧洲资本主义社会发展的一个关键节点。正如英国作家狄更斯在《双城记》中所说:“工业革命是一把双刃剑”。强大的蒸汽机带来了空前的生产力,提高了人们的物质生活水平,促进了社会经济的发展,推动了人类社会的极大进步。但同时也带来诸多社会问题:劳动异化、劳动力压榨、环境污染、传染病流行等……当冷酷的富有与绝望的穷困之间的两极分化日益突出时,人们的精神世界开始堕落,人性逐渐退化,人与人、人与社会,以及人与自然的关系越来越“异化”。美国诗人加里·斯奈德悲叹生态的恶化:“现代西方文明已经濒临崩溃的边缘,它面临的不是核毁灭,更是由于无限制地为利润而生产导致的生态毁灭。”[14]奥地利作家弗兰兹·卡夫卡哀叹人的异化:“不断运动的生活纽带把我们拖向某个地方,至于拖向何处,我们自己则不得而知。我们就像物品、物件,而不像活人。”[15]

两次工业革命使人类生产和技术力量发生极大改变的同时,国际政治经济格局也随之发生了巨大变化。资本主义的扩张本质和垄断的产生,以及资本主义政治经济发展的不平衡规律,导致各帝国主义国家的经济实力对比发生明显变化,各国间的矛盾日益尖锐,最终导致重新瓜分世界市场和领土的争斗,由此引发了世界大战。两次世界大战的惨烈以及随之而来的欧洲的衰落、美苏的崛起极大地震撼了欧洲知识分子的精神世界和价值观念。诺贝尔文学奖得主威廉·戈尔丁说:“我只是止不住地想,这(20世纪)真是人类史上最血腥动荡的一个世纪。”[16]一战结束后,欧洲的衰落还只是停留在知识分子心中的假设和预期,而在二战结束后这一切不仅成为了现实,且几乎无法逆转。巨大的虚无感和失落感笼罩在欧洲上空。不止于此,战争中诸如大屠杀之类的法西斯暴行更促使人们开始质疑欧洲近代工业文明所标榜的“理性”“启蒙”等价值观念。美国结构主义批评学者希利斯·米勒在其著作《共同体的焚毁》中质问:“而这个地区(欧洲的德语区)原本孕育了西方文化的最高成就,贡献了贝多芬、康德、黑格尔、耶拿学派,更不用提马克思、里尔克、托马斯·曼、维特根斯坦、海德格尔和卡夫卡这些伟人。”[17]这种文明两端的极端反差导致战后不少人陷入悲观绝望之中。

“19世纪原本是一个‘希望的世纪’,从19世纪到20世纪,种种问题越来越复杂,原先充满希望的世界,渐渐走向处处是‘困局(predicament)的世界。”[18]尼采所呼喊的“上帝已死”是信仰坍塌的绝望之声;“最高价值自我贬低,目标缺失,要问‘为什么’,却没有答案”[19]是理性跌落的虚空之影。当信仰缺失、希望不再后,整个西方社会陷入理性枯死的沼泽地。基督教和犹太教信仰不再具有吸引力,虚无主义充斥着各个角落,整个社会陷入了信仰真空的精神危机。而战争、工业、科学等社会问题则更加剧了这种精神危机体验感——无家可归,每个人都成了精神上的“流浪者”。正如法国社会学家埃米尔·涂尔干所言:“在新的经济体中,人的自由度反而降低,异化程度加深,西方人在精神上的惶恐不安加剧……社会的现实矛盾使得现代西方人动摇了传统的真、善、美的理念,动摇了宗教信仰,他们对人类的本性产生了怀疑,对未来的命运与前途深感悲观和焦虑。”[20]

面对内心世界的虚空与外部世界的荒芜,为了寻找解救自身和社会的良方,欧美诗人试图求新声于异邦,他们将眼光转向了他们眼中未完全开化的远东,期望在沉静的东方精神中寻求一条救赎之路,于是古老而神秘的中国文化便成了他们询医问道的方向。

第二,中西哲学转向下的思想同归,是汉风诗兴起的哲学动因。

如前所述,西方的工业革命和资本主义的飞速发展造成了人们思想上的真空。现代西方科学技术的迅猛发展和生产力水平的飞速提高并没有给人们带来太多幸福感,反而引起了各种尖锐的社会矛盾,精神生活和价值诉求得不到满足,用理性方法难以解决认识中的诸多问题,人们对理性的独断和专制越来越不满。

一方面,19 世纪上半叶,以叔本华和克尔凯郭尔等人为代表的哲学家们向传统的理性主义提出了挑战,开启了西方反对理性传统、批判理性主义的哲学转向。他们把非理性作为认识事物的主导因素,主张用直觉、本能、意志等非理性因素去把握事物的普遍必然的内在联系。非理性主义哲学思潮的出现,既是对资本主义现实的回应和反思,也是对传统理性主义自身缺陷的反叛。它改变了西方传统哲学以理性为中心的单一发展模式,开创了一种崭新的哲学思维方式。进入20世纪后,随着柏格森的直觉主义、“生命冲动”论、绵延论,弗洛伊德的心理分析学说等非理性的哲学观念的涌现,人们更加注重精神上的真实,强调直觉和主观感受,认为在人类认识世界的实践过程中,情绪、欲望、直觉、潜意识、本能等非理性因素发挥着决定性作用。这一哲学转向标志着20世纪的西方进入了内在的情感探索,即以主观内心世界为基础勾勒异化的外部世界。

另一方面,20世纪欧美盛行的实用主义哲学思潮打破了“西方中心论”的桎梏,多元论思想的出现为中国哲学“西用”创造了条件。19世纪后期,科学技术的大发展与各个领域的新发现打破了人们过去坚定的宗教信仰,达尔文的《物种起源》与《人类的进化》动摇了西方传统信仰的理论基础。英国诗人阿尔弗雷德·丁尼生在长诗《悼念》中明确表述了自己对宗教与上帝的怀疑。在这样的时代社会背景之下,以查尔斯·桑德斯·皮尔士为代表的实用主义适时兴起。皮尔士注重自然科学成果,在哲学上强调效果、实用。他的实用主义反映了当时美国资产阶级发展资本主义经济的要求。“科学的研究始终贯穿着‘人’的因素,这是自康德以来达成的共识。人们曾一度要求把‘人’的认识完全科学化、逻辑化,以排除科学中的主观性,特别是分析哲学和逻辑经验主义,其宗旨是为了统一科学认识。”[21]但最终历史主义科学哲学用科学史事实驳倒了它们,让实用主义进入到了科学研究。科学哲学中的实用主义世界观坚持宽容一切理论的原则,最终必然会导致多元论,无论从库恩的“范式”理论、费耶阿本德的“怎么都行”来看,抑或从劳丹的“解决问题”、范·弗拉森的“经验的适当性”而论,其结果都是多元论的。欧美一直以来在文化上坚持“西方中心论”,而多元论所坚持的原则是对一切文化和理论的包容,这就使得20世纪西方与中国文化的交流与沟通成为可能,为汉风诗的兴起创造了条件。

总之,19世纪末20世纪初,西方非理性主义、实用主义哲学思潮如鸟之两翼,加剧了欧美人对于内在情感、多元思想的需求。在这一哲学背景及转向下,远东之音——注重“主体性”和“内在道德性”的中国哲学[22]6,如儒家的“仁、义、诚、礼”,道家的“自然无为、反对战争、物极必反”等思想,引起了西方知识分子的共鸣。“在他们看来,中国的哲学思想对于消弭人类占有的冲动、缓和人类社会冲突具有时代性意义,是拯救西方危机的良药。”[22]6西方古典哲学在其现代转向过程与中国古典哲学的感性思想发生了碰撞,在同质交流中迸发出了中诗西用的火花。无论是儒家、道家还是禅宗,都为欧美诗人的诗歌创作注入了新的活力。埃兹拉·庞德希望通过儒家思想重建欧洲社会,在《诗章》中表现出对儒家秩序感社会的向往。意象派吸取道家和禅宗“天人合一”哲学传统对于诗歌意境、留白的注重,在创作中大量运用意象并置、主体虚位等手法。还有众多诗人在道家和禅宗非人类中心主义、非二元论思想的影响下,积极探寻重回本真生命的道路:加里·斯奈德以寒山为引领的返归自然,亨利·米肖不断做减法“为道日损”重拾生命的本真状态,赫尔曼·黑塞诗歌追求物我互化、世界与我同一的理想状态,威廉·巴特勒·叶芝对六道轮回的历史循环论的思考……在众多欧美诗人的诗行字句间,都呈现出与西方逻各斯中心主义迥然相异的东方色彩。

第三,中西文学嬗变下的方向性耦合,是汉风诗兴起的文学语境。

在东西方千百年来的交流过程中,中国文学与西方文学一直不断竞合,各自从对方汲取适合本土文学发展的营养。在20世纪急剧动荡的社会背景下,一方面,世界大战的摧毁和物质文明的崩溃造成了西方逻各斯中心主义的倒塌,人与人、人与社会的疏离使人们受到了精神痛苦的折磨,迫使他们逃避现实,遁入心灵的梦幻与迷狂。另一方面,叔本华的唯意志哲学、尼采的权利意志哲学、柏格森的生命哲学等西方现代非理性哲学和以弗洛伊德为代表的现代心理学也在改变着人们的思想观念和思维方式。感受敏锐的作家们很快对此做出了反应。英国作家弗吉尼亚·伍尔夫呼喊道:“向内心看吧,生活远非‘如此’。考察一下一个普通的日子里一个普通人的生活吧。头脑接纳了成千上万个映象:琐碎的、奇异的、转瞬即逝的,就像用利刀镂刻在心头的映象。它们象无数的原子,从四面八方纷至沓来。当原子坠落时,当它们构成星期一或星期二的生活时,其侧重点和以往有所不同;重要的时刻不在此而在于彼。”[23]爱尔兰作家詹姆斯·乔伊斯、美国的威廉·福克纳等人也纷纷指出,传统的专注于描绘物质世界的现实主义写作已不能满足社会发展的需要,作家应转而关注人的内部现实,并强调只有感性生活和内部现实才是真实、可靠的。原有的文学形式已不适应现时的社会状况,对旧有文学传统的革新势在必行,西方各国相继掀起革新浪潮,现代主义应运而生。作家们纷纷同把外部世界作为表现对象的传统手法决裂,从描述客观现实世界转向刻画主观内心世界,西方文学整体呈现出“向内转”的趋势。英籍美裔作家亨利·詹姆斯率先将笔力集中于描绘人物的心理活动和精神感受,并强调人物的意识是小说的主题,作家应不遗余力地去展示这面反映现实生活的镜子。美国文艺学家里恩·艾德尔在《文学与心理学》中明确提出“向内转”概念,并认为它是一种致力于对内在主观世界进行探索的文学趋势。而中国“内在超越性”的哲思与文学的“内倾性”“异质性”恰好契合了20世纪西方文学“向内转”趋势与文学多样性的需求。

首先,中国古典哲学是以“内在超越性”为特征的。胡伟希在《中国哲学概论》中说:“道在中国哲学中包含着两种涵义:天道与人道。道既表示天道的无限性,同时又代表着人道的有限性。而它的整体意义就是如何在人的有限性中实现无限性,以达到天道与人道的合一。从这种意义上说,中国哲学不是别的,其实就是追求人的自我实现与自我超越的学问。”[24]西方学者也持同样观点,德国汉学家卫礼贤就用“内倾-主体探索”和“外倾-客体研究”来概括中西思想的差异。就儒家哲学来说,其追求道德上的理想人格,且提倡通过道德修养以达到圣人的理想境界。道家哲学追求精神的逍遥,通过自然无为以达到精神自由的超越境界。禅宗哲学则以清净、涅槃为核心,致力于通过自心顿悟而达到瞬息永恒的超越境界。在20世纪西方社会人与自然、社会、自身全面疏离的异化现实下,具有“内在超越性”的中国哲思受了西方诗人的青睐。如荣格所说:“东方的精神的确拍打着我们的大门。我觉得,在我们这里,实现这种思想、寻求天道,已成为一种集体现象。”[25]一众欧美诗人受到中国哲思的感召,将目光转向中国,希望从中国的“内倾-主体探索”中寻找“新希腊”。他们将中国哲学吸纳到自己的诗歌创作中,以之为武器和盔甲,一方面将利刃朝向“外倾-客体研究”导向的逻各斯中心传统,反对二元论与人类中心主义,要求回到自然与人融合的和谐状态、反对僵化的诗艺,寻求新的灵感;另一方面将汉风诗作为心灵的寄居所,用东方智慧疗救疲惫的身心。

其次,中国文学有着含蓄抒情的内向型传统。与中国人的内敛型性格相关,中国文学历来重视真实表达内心情志的“物感说”。“物感”主要指“自然与社会现象对作者所产生的感染,所激起的情感。”[26]“物感说”主张“表现”,倡导抒情言志、借物抒情、融情于景(物)等。中国文学还强调内向型心态,即语言上简约含蓄,要求以简单内敛的语言入诗,不推崇夸饰、华丽之词;内容上轻描淡写,强调表现日常事物,不刻意着墨构建无用之物;文艺上注重神韵,讲究美是内在神气而非外在形体,即“略形貌而取神骨”“外枯而中膏”等;情感上讲究“中和”,提倡情感的节制,勿过勿滥,主张在克制中达到情感中和,重视“发乎情,止乎礼义”之说。中国文学的这种“内向”特质与20世纪欧美文学的“向内转”趋势恰好相投合。于是欧美诗人开始关注东方文学重“表现”的传统,并开始在“异质”的中国文学中寻找诗歌创作的“活水”。19世纪末20世纪初,欧美浪漫主义文学后期弊端日益凸显,内容上无病呻吟、陈腐说教,艺术上追求词藻华丽、意象模糊、情感奢侈的维多利亚诗风,使得诗歌这一广受喜爱的文学形式受到诟病。欧美诗人们深感不满却又无能为力。因此,他们转向外域,试图寻求一种全新的诗歌形式来改变欧美诗歌发展停滞不前的状况,希望能直观地表达心中所想却又不失诗歌的独特魅力。而中国文学的“内向型”传统正好吻合他们的期望,中国古典诗歌那种“在平淡素朴中蕴涵着超凡脱俗的美,在淡泊无味中包蕴着无穷无尽的遗味”[27]的质朴淡然和自然纯真正好应和了欧美诗风转变的需求。

概而言之,在19世纪末20世纪初西方文学整体“向内转”的发展形势下,中国古典文化中的诸多因子恰好契合了欧美社会的彼时之需,中国的文学传统与欧美的文化自觉之间产生了耦合,汉风诗便在这种“需”和“求”的一拍即合之下应运而生、耦合发展、顺势而兴了。

三、结语

一种文学风格的形成绝非偶然,一种新的创作形式不会横空出世。汉风诗兴起于20世纪欧美文坛,是政治、经济、文化、文学、哲学等多种因素合力的结果。也可以说,汉风诗是20世纪欧美社会精神之需的诉求与远东中国文化内蕴的一拍即合之作。在20世纪的时代背景下,欧美诗人认为对中国古典诗歌中优秀传统文化的挖掘和借鉴,有助于疗治欧洲工业革命、垄断资本主义以及世界大战所带来的生态危机、人文危机、道德危机、精神危机等“社会病”。对中国古典文学与哲学的体悟有助于西人抵御文明世界的崩塌之灾。中国诗歌中的生态意识、宁静意境有益于弥补欧洲工业革命、垄断资本主义发展以及世界大战所带来的社会“异化”。中国的儒释道文化对于填补“上帝已死”后西人信仰的真空,疗治精神危机所带来的心灵创伤具有积极意义。

汉风诗是欧美诗人独创的诗歌表现形式,汉风诗更是人类文明的共同财富。当欧美诗人突破自身文学的固有藩篱,跨越语言与文化的屏障,将中国风格与欧美传统相融合,用独具特色的诗歌形式来叙写“天人合一”“仁爱和谐”等生态观念,表达儒家“积极入世”“仁爱”、道家“无为而治”“道法自然”、禅宗“不立文字,直指人心”等哲学思想时,他们所传达出来的是跨越时空、超越国度的人类精神的共同追求和人类所共同遵循的普遍生存智慧。