拼车出行下地铁站点间接吸引范围确定方法

2022-07-19姚万馨

姚万馨

(南京交通职业技术学院,江苏 南京 211188)

随着城市轨道交通的发展,大城市居民的出行结构发生了较大变化,轨道交通成为了重要的出行方式。但是由于高昂的建设成本,轨道交通无法大规模建设,不能为乘客提供门到门的出行服务,必须借助其他交通方式提供接驳服务,而常规公交是重要的接驳方式。

轨道交通的站点吸引范围一般分为直接吸引范围和间接吸引范围[1],直接吸引范围指的是步行直达地铁站点的范围,一般在600~1 200 m[1-3],而间接吸引范围指的则是非步行方式接驳地铁站的范围,目前的研究主要针对的是常规公交[3-5],一般将常规公交能够提供的最大服务范围确定为地铁站点的间接吸引范围。

受益于优先发展公共交通的大背景,常规公交换乘轨道交通的方式被大力推行,但是近年来随着以滴滴为代表的互联网出行的发展,出行方式呈现出多样化的特征,拼车出行就是一种新型的出行方式。因此,简单地以常规公交能够提供的最大服务范围作为地铁站点的间接吸引范围变得不再合理,需要将拼车这种新型出行方式纳入考量。因此,分析拼车出行对地铁站点间接吸引范围的影响并建立相应的吸引范围模型,能够便于地铁公司精准确定潜在服务对象,进而提出针对性策略。

1 城市轨道交通站点间接吸引范围分析

城市轨道交通站点间接吸引范围的确定主要依靠的是可达性理论,对比对象为基于轨道交通为主体的出行和常规公交,即在间接吸引范围边界上两者的可达性相同。在间接吸引范围以内,轨道交通的出行方式更具有竞争力;在间接吸引范围以外,常规公交更具有竞争力。

如图1 所示,轨道交通无法提供门到门服务,它无法实现从出发点O 直接到达目的地D。因此,基于轨道交通为主体的出行主要分为“接驳+等待+城市轨道交通+接驳”这4 个过程。

图1 城市轨道交通站点间接吸引范围

首先,出行者从出发地O 通过接驳方式到达最近的轨道站点C1,在传统的间接吸引范围分析方法中,将常规公交作为接驳方式,而在本文中将考虑拼车作为主要接驳方式对间接吸引范围带来的影响。其次,出行者前往轨道站点C1 的站台,等待地铁车辆的到来。然后,出行者就乘坐地铁从轨道站点C1 出发,到达距离目的地D 最近的轨道站点C4。最后,出行者从站点C4 出来后就通过接驳的方式到达目的地D,目的地D距离站点C4 距离的不同也会对间接吸引范围产生较大影响。当前,主要将目的地D 近似地等效为市中心地铁站点,忽略末端额外的时间消耗。

与基于轨道交通为主体的出行作为对比对象确定间接吸引范围的是和直接从出发点O 直接到达目的地D 的常规公交出行,对于空间距离过长的起讫点,需要考虑常规公交会出现换乘现象。

2 城市轨道交通站点间接吸引范围模型

可达性理论通常将出行效用、出行时间或者出行时间成本等变量作为衡量标准,由于出行不仅在出行时间上差异较大,在出行费用方面也会有较大差异,所以采用出行效用作为衡量城市轨道交通站点间接吸引范围的标准。

基于轨道交通为主体的出行分为“接驳+等待+城市轨道交通+接驳”这4 个过程。因此,它的出行时间成本可按下式计算:

其中,UP为基于轨道交通为主体的出行成本;VOT 为出行者的时间价值;TO为出行者从出发地到达最近的轨道站点的时间;TW为出行者在站台等待轨道交通的时间;TOD为出行者乘坐轨道交通的时间;TD为出行者从轨道站到达目的地的时间;Fp为基于轨道交通为主体的出行费用。

采用常规公交接驳时,出行包含“步行至公交站+等车+行驶+步行至轨道站点”这4 个过程,故有:

其中,SO,SD分别为初始端和末端的步行距离;νb为步行速度;tw为等待常规公交的时间;LOC为出发点距离轨道站点的直线距离;VB为常规公交的出行速度;β1为常规公交的非直线系数。

出行者在站台等待轨道交通的时间是一个随机变量,可以认为等于地铁发车间隔的一半:

其中,H 为地铁的发车间隔。

出行者从站点到目的地也存在多种接驳方式,间接吸引范围模型为了方便求解,一般假设出行目的地选择在中心城区轨道交通车站附近,目的端可以依靠步行来接驳,接驳距离为定值[3]。

采用拼车出行时,由于是门到门服务,它的出行者从出发地到达最近的轨道站点的时间:

作为比较对象,常规公交直达下的出行时间成本可按下式计算:

那么轨道站点的间接吸引范围就是基于轨道交通为主体出行占优势的范围,即:

3 案例分析

南京地铁1 号线是南京地铁第一条开通的地铁线路,设置27 座车站,其中地下站16 座、高架站11 座。南京交院站位于南京地铁1 号线倒数第二站,以南京交院站为例,对南京交院站到1 号线主要吸引站点的间接吸引范围变化进行分析。

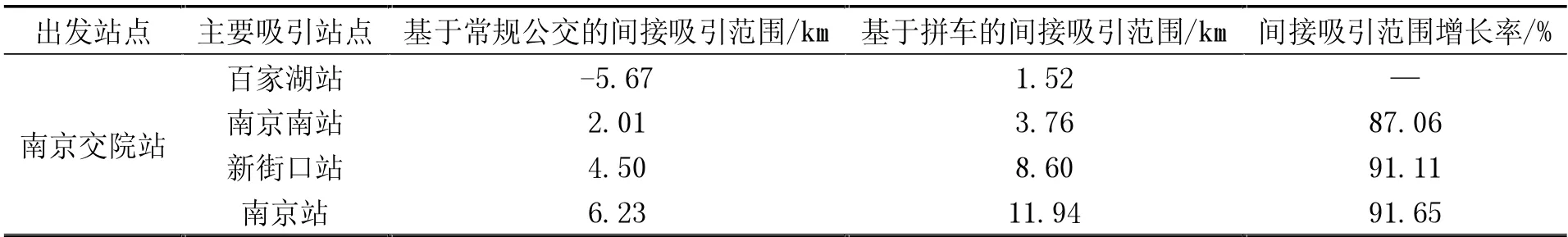

对南京交院站而言,1 号线的主要吸引点有4 个,3 种类型:南京站和南京南站是换乘中心站,以这2 个站点为目的地的出行者主要是换乘其他地铁线路或者换乘城际交通,出行者不会离开站内,因此末端等效距离近似认为是0;百家湖站位于江宁区的商业核心,将最远规模商业体作为等效距离约400 m;新街口站属于南京市中心商圈,将最远规模商业体作为等效距离约650 m,见表1。

表1 南京1 号线对南京交院站主要吸引点

南京公交站点覆盖率较高,因此假设出行点和目的地离最近的公交站点均为100 m,步行、常规公交和拼车的正常速度为4.5 km/h、18 km/h 和35 km/h。拼车正常拼车人数为3~4 人,费用为10 元,由拼车出行者各自分担。对于出行距离超过15 km 的出行,认为常规公交直达方式需要进行一次换乘,小于15 km 的出行认为常规公交可以直达。出行者的时间价值采用南京市非全日制用工小时最低工资标准22元/小时。

根据表2 和表3,对以百家湖附近为目的地的出行者而言,当以常规公交接驳地铁为出行方式时,间接吸引范围为负值,这意味着在距离南京交院站相对较近的区域内,如果有常规公交直达的出行方式,常规公交直达比常规公交换乘地铁更具有吸引力。但是随着出行中心变得越来越远,依次变成南京南站、新街口站和南京站,间接吸引范围为正值,且越来越大,说明随着出行者出行距离的变大,以常规公交接驳地铁的出行方式比公交直达的出行方式更具有竞争力。这个结果符合地铁能更好服务长距离出行,常规公交能更好服务短距离出行的预期。

表2 三人合乘时间接吸引范围变化情况

表3 四人合乘时间接吸引范围变化情况

当3 人合乘拼车出行时,到百家湖站的出行从地铁出行不占优势变为间接吸引范围达到1.52 km;到南京南站时的间接吸引范围从2.01 km 增长到3.76 km,涨幅87.06%;到新街口站时的间接吸引范围从4.50 km增长到8.60 km,涨幅91.11%;到南京站时的间接吸引范围从6.23 km 增长到11.94 km,涨幅91.65%。当4人合乘拼车出行时,到百家湖站的出行从地铁出行不占优势变为间接吸引范围达到2.73 km;到南京南站时的间接吸引范围从2.01 km 增长到4.96 km,涨幅146.77%;到新街口站时的间接吸引范围从4.50 km 增长到9.80 km,涨幅117.78%;到南京站时的间接吸引范围从6.23 km 增长到13.14 km,涨幅110.91%。因此,当出行方式从常规公交接驳地铁变为拼车接驳地铁时,南京交院站的间接吸引范围显著变大,而且,合乘人数越多,间接吸引范围增长就越大。这说明对于地铁站点最后一公里出行,拼车合乘具有一定的优势。

4 结束语

随着各大城市轨道交通规模的迅速发展以及出行方式的多样化,应该积极地将两者结合起来,积极探索“轨道+”出行新方式。拼车是随着滴滴为代表的互联网出行发展起来的,通过分析“轨道+拼车”对南京交院站间接吸引范围变化情况的分析,“轨道+拼车”的出行对现状最后一公里的出行能够有很大的改善,能更好地提高地铁站点周边较远出行者的可达性。