泾州古城佛教遗址出土瓦当研究

2022-07-18马洪连

马洪连 吴 荭

(甘肃省文物考古研究所,甘肃 兰州 730020)

泾州古城佛教遗址位于甘肃省泾川县。2013~2018年,甘肃省文物考古研究所对其进行了考古发掘,出土遗迹和遗物丰富①甘肃省文物考古研究所、甘肃省泾川县博物馆《甘肃泾川佛教遗址2013年发掘简报》,《文物》2016年第4期,第54-78页;吴荭《新发现泾川窖藏佛教造像的初步认识》,《文物》2016年第4期,第79-85页。,其中包括各类瓦当190余件,从主体纹饰上看,主要为莲花纹和兽面纹;从形状上看,绝大多数为圆形;从材质上看,以泥质灰陶为主,个别为“青掍瓦”,当面呈黑色并略带光泽。以下仅对2014~2018年出土的可辨别形制的瓦当进行类型划分和分期研究。

一、类型划分

泾州古城佛教遗址出土瓦当按照主体纹饰不同可分为莲花纹瓦当、兽面纹瓦当、兽面莲花纹瓦当和云纹瓦当四类。其中莲花纹瓦当和兽面纹瓦当根据具体纹饰和当面布局差异又进行了型和式的划分。

(一)莲花纹瓦当

遗址出土的莲花纹瓦当大部分为泥质灰陶,少量为灰黑陶,表面磨光,略带光泽,即“青掍瓦”。均圆形。当面构图由内到外分为三部分,即当心纹饰、主体莲瓣、外围装饰。根据当面莲花纹饰不同分为普通莲花纹、莲花化生、异形莲花纹三种类型。

1.普通莲花纹瓦当

按照当心纹饰不同可分为四型。

A型 当心为莲蓬状。均泥质灰陶,当心饰莲籽,中间一颗稍大,外饰一周凸棱。主体纹饰均为复瓣带廓莲花纹,莲瓣间饰以三角形或“T”形间隔符号。边轮与主体莲瓣之间饰凸弦纹和联珠纹各一周。依据莲瓣形状及当面布局不同可分为两亚型。

Aa型 莲瓣呈椭圆形,较饱满。当面主体纹饰部分较突出。制作精细。标本2015JCG Ⅱ T0204③:21,当心饰七颗莲籽,莲瓣间饰以三角形间隔符号。边廓由内向外逐渐变薄。直径14、边廓宽2~2.4、边廓厚1.2、当心厚2.7厘米 (图1,1)。标本2015JCG Ⅱ T0201③:6,当心饰七颗莲籽,莲瓣间饰以“T”形间隔符号。边廓由内向外逐渐变薄。直径11.5、边廓宽1.7~2、边廓厚1.1、莲瓣突出部分厚2厘米 (图1,2)。

图1 莲花纹瓦当

Ab型 莲瓣圆鼓、宽肥。当面下凹,边轮较高,莲瓣与边廓齐平。标本2014JCGT22扰:6,直径13、边廓宽1.4、边廓厚1.3、莲瓣突出部分厚1.9厘米 (图1,3)。

B型 当心为宝珠和花瓣组合。均泥质灰陶。当心高凸,以花瓣围绕宝珠,其外再饰一周联珠纹。按照当心花瓣形状及当面布局不同分为三亚型。

Ba型 当面下凹,边轮较高,较窄。莲瓣圆润饱满,当心花瓣宽扁。有单瓣有复瓣,均带廓。莲瓣间饰以三角形或“T”形间隔符号。标本2014JCGT6 H36①:2, 主体纹饰为复瓣带廓莲花纹,莲瓣间饰以三角形纹饰。边轮与主体纹饰之间饰一周凸弦纹和两周联珠纹。残径10.5、边廓宽1.2~1.7、边廓厚1.5、当心厚1.9厘米 (图1,5)。标本2014JCG Ⅱ T0104 H42:2,主体纹饰为单瓣带廓莲花纹,莲瓣扁宽,莲瓣间饰“T”形纹饰并两两相连。边轮与主体纹饰之间饰联珠纹一周。残径7.2、边廓宽1.5~2、边廓厚1.2、莲瓣突出部分厚1.9厘米 (图1,6)。

Bb型 当面略下凹,边轮较高,较窄。当心花瓣前端上翘,写实性强。主体纹饰均为八瓣带廓复瓣莲花纹,莲瓣较瘦长,外廓前端尖而上翘且两两相连。莲瓣间饰以“个”字形纹饰。边轮与主体纹饰之间饰三周凸弦纹和一周联珠纹,联珠细小。标本2018JCG Ⅰ T7:39,直径13.4、边廓宽1、边廓厚1、当心厚1.8厘米 (图1,7)。

Bc型 当面隆起,边轮较宽。当心花瓣细长,似菊花瓣。标本2014JCG Ⅱ T0102 H38:1,主体纹饰为单瓣莲花纹,莲瓣高凸、瘦长,呈椭圆形。莲瓣间饰“Y”形纹饰。边轮与主体纹饰间饰联珠纹一周。纹饰较集中,边廓由内向外逐渐变薄。直径11.4、边廓宽1.5~2、边廓厚0.8、当心厚3厘米 (图1,4)。

C型 当心饰宝珠和联珠纹组合,即宝珠外为两周凸棱纹夹饰一周联珠纹。泥质灰陶或加沙灰陶,除一件为复瓣外,其余均为单瓣,莲瓣间多饰间隔符号。依据当面布局及莲瓣形状不同可分为三亚型。

Ca型 当面下凹,边轮较高。当心宝珠较大。均单瓣,莲瓣圆鼓,呈椭圆形,无廓。标本2014JCGT6⑤:1,宝珠浑圆硕大,莲瓣间饰以“Y”字形间隔符号。边轮与主体纹饰之间为两周凸棱纹夹饰一周联珠纹,联珠颗粒细小。直径14、边廓宽1.2、边廓厚1.7、当心厚1.9厘米 (图1,9)。

Cb型 当面较平。当心宝珠较小。莲瓣呈水滴状。标本2014JCGT21③:1,边轮与主体纹饰之间为两周凸棱纹夹饰的一周联珠纹。直径12.3、边廓宽1.2、边廓厚1、当心厚1.6厘米 (图1,8)。

Cc型 当面略隆起。当心宝珠较小。莲瓣纤细修长,外带廓。标本2015JCG Ⅲ T0101 H44:9,存瓦筒一截。主体纹饰为复瓣带廓莲花纹,莲瓣间饰以三角形间隔符号。边轮与主体纹饰之间饰一周联珠纹,联珠颗粒较大。边廓由内向外逐渐变薄。直径12.4、边廓宽1.8~2.1、莲瓣部分厚1.9厘米 (图1,10)。标本2015JCG Ⅱ T0201③:13,主体纹饰为带廓单瓣莲花纹。边轮与主体纹饰间饰凸棱纹和联珠纹各一周,联珠颗粒较大。复原直径13.2、边廓宽1.6、边廓厚1.6、当心厚2.1厘米 (图1,11)。

D型 当心为宝珠状。当心饰一宝珠,外饰一周凸棱纹。大部分为泥质灰陶,少量当面呈黑色,并略带光泽。根据莲瓣形状不同划分为四亚型。

Da型 主体纹饰为单瓣或复瓣莲花纹,莲瓣呈水滴状,较小,排列舒朗。复瓣莲花纹一般不带廓,莲瓣间多饰间隔符号。边廓与莲瓣间饰联珠纹和凸棱纹组合。标本2016JCG Ⅲ T0304④:2,主体纹饰为单瓣带廓莲花纹,莲瓣间饰以小乳钉。当面隆起,边廓较宽,由内向外逐渐变薄。边轮与主体纹饰之间饰两周凸棱纹和一周联珠纹。直径13.1、边廓宽1.5~2.5、边廓厚1.2、当心厚2.2厘米 (图2,1)。标本2015JCG Ⅲ T0302 H43:7,主体纹饰为单瓣莲花纹,莲瓣间以短凸棱间隔。当面隆起,边廓较宽,由内向外逐渐变薄。边轮与主体纹饰之间饰凸棱纹和联珠纹各一周。直径12.2、边廓宽2~2.7、边廓厚0.7、当心厚2.6厘米 (图2,2)。标本2017JCG Ⅲ T0106 H47:2,主体纹饰为复瓣莲花纹,莲瓣间饰以“八”字形间隔符号。当面较平,边轮与主体纹饰之间饰一周联珠纹和两周凸棱纹。直径12.4、边廓宽1.5、边廓厚1.6、莲瓣部分厚2.2厘米 (图2,3)。标本2018JCG Ⅱ T0203④:13,主体纹饰为复瓣莲花纹,莲瓣间无间隔符号。当面较平,边轮与主体纹饰之间饰联珠纹和凸棱纹各两周。直径12.4、边廓宽2、边廓厚1.3、莲瓣部分厚1.8厘米 (图2,4)。

图2 莲花纹瓦当

Db型 主体纹饰为单瓣或复瓣莲花纹,莲瓣瘦长,排列较紧密。均带廓,有的为双廓。复瓣莲花纹莲瓣间一般饰以“T”形间隔符号。边轮与主体纹饰之间饰凸棱纹和联珠纹组合。标本2015JCG Ⅱ T0204③:3,主体纹饰为带廓莲花纹,当面隆起,边廓由内向外逐渐变薄。边轮与主体纹饰之间为两周凸棱纹夹饰一周联珠纹。直径11.3、边廓宽1.9、边廓厚1、当心厚2.1厘米 (图2,5)。标本2014JCG Ⅱ T0102 H40:3,主体纹饰为单瓣莲花纹,莲瓣外绕饰凸棱纹一周。当面隆起,边廓由内向外逐渐变薄。边轮与主体纹饰之间饰联珠纹一周。直径11.4、边廓宽1.5~2、边廓厚1、莲瓣部分厚2厘米 (图2,6)。标本2015JCG Ⅲ T0101 H44:7,主体纹饰为复瓣带廓莲花纹,莲瓣间饰以“T”形间隔符号。边轮与主体纹饰之间为两周凸棱纹夹饰一周联珠纹。直径12.6、边廓宽1.5、边廓厚1.2、当心厚2厘米 (图2,7)。

Dc型 莲瓣呈椭圆形,高凸饱满。可分三式。

Ⅰ式 主体纹饰为复瓣莲花纹。或六瓣或七瓣,莲瓣肥大,饱满圆润。莲瓣间饰三角形间隔符号。主体纹饰与边轮之间饰凸棱纹和联珠纹各一周。大部分为“青掍瓦”,当面呈黑灰色并略有光泽。瓦当尺寸较大,制作精细。标本2014JCG Ⅱ T0201②:3,主体纹饰为复瓣莲花纹,直径14.2、边廓宽1.5、边廓厚1.5、莲瓣部分厚2.5厘米 (图3,1)。标本2015JCG Ⅱ T0302③:10,主体纹饰为复瓣莲花纹,青掍瓦,直径14.7、边廓宽1.4、边廓厚1.5、莲瓣部分厚2.5厘米 (图3,2)。

图3 莲花纹瓦当

Ⅱ式 主体纹饰为复瓣莲花纹,莲瓣呈椭圆形,较小,饱满圆润,排列紧密。莲瓣间饰三角形间隔符号。当面隆起,莲瓣和当心高凸。边轮与主体纹饰之间饰凸棱纹和联珠纹各一周。标本2015JCG Ⅲ T0302 H43:12,主体纹饰为复瓣带廓莲花纹,边廓宽平,直缘。直径13.2、边廓宽1.7~2、边廓厚1.3、当心厚2.5厘米 (图3,3)。标本2015JCG Ⅲ T0301③:12,主体纹饰为复瓣莲花纹,边廓由内向外逐渐变薄。直径12、边廓宽1.7、边廓厚1、当心厚2.3厘米 (图3,4)。

Ⅲ式 主体纹饰为单瓣莲花纹,莲瓣呈椭圆形,较大,饱满圆润。莲瓣间无间隔符号。当面较平,莲瓣高凸。标本2015JCG Ⅲ T0301③:17,主体纹饰为单瓣带廓莲花纹,边轮与主体纹饰之间饰联珠纹一周。边廓较窄。直径12、边廓宽1.3、边廓厚1.5、莲瓣部分厚3厘米 (图3,5)。标本2017JCG Ⅲ T0101 H44:18,主体纹饰为单瓣莲花纹。边轮与主体纹饰之间为两周联珠纹夹饰一周凸棱纹。边廓较宽,由内向外逐渐变薄。直径12、边廓宽1.2~2、边廓厚1.2、莲瓣部分厚2厘米 (图3,6)。

Dd型 莲瓣呈菱形。

标本2014JCGT23扰乱层:3,主体纹饰为单瓣莲花纹,莲瓣高凸饱满,呈菱形。莲瓣间饰以“Y”形间隔符号。残径7.4、当心厚2.9厘米 (图2,8)。

2.莲花化生瓦当

造型基本相同,均为加沙灰陶。当心模印一化生像,双手合十,造型简练,轮廓清晰。其外为两周凸棱纹夹饰的一周联珠纹,八瓣复瓣带廓莲花纹,莲瓣宽厚肥大,外廓前端尖而上翘且两两相连。莲瓣间饰以三角形纹饰并彼此相连。主体纹饰与边廓之间饰联珠纹一周。当面下凹,当心化生像高于边廓,边廓较窄。标本2017JCG遗址北现代坑:6,直径13.2、边廓宽1.3、边廓厚0.8、当心厚1.7厘米 (图3,7)。

3.异形莲花纹瓦当

标本2015JCG Ⅱ T0204③:15,泥质灰陶,当心饰一宝珠,其外饰正、反三角形纹饰各一周,其与边轮之间为两周凸棱纹夹饰一周联珠纹。当面隆起,边廓较宽,边廓由内向外逐渐变薄。残径12.8、边廓宽2~2.4、边廓厚1.6、当心厚2.8厘米 (图3,8)。

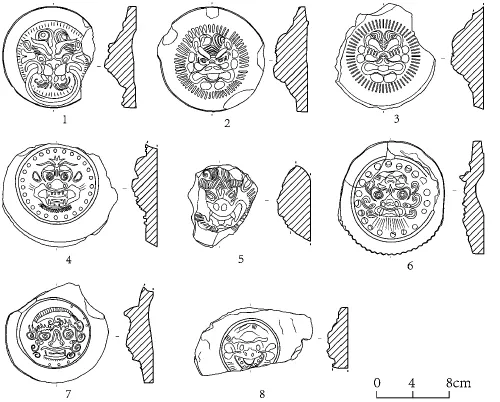

(二)兽面纹瓦当

遗址出土的兽面纹瓦当除一件为琉璃质地外,其余均为陶质。均圆形,当面由两部分组成,即主体兽面图案和外围装饰图案。外围装饰图案一般为凸棱纹和联珠纹组合,少量以短线纹带饰之,个别无装饰。兽面造型变化丰富,依据兽面形态不同,可分为四型。

A型 瓦当中心堆塑兽面造型,兽面口衔环。标本2015JCG Ⅲ T0105③:1。额际鬃毛卷曲,犄角高凸,呈倒“八”字形,皱眉耸鼻,鼻孔显露,眉毛两侧有叶状耳。双目圆睁,呲牙裂嘴,露出一排牙齿,口内衔一环。须分成两绺并分别向两侧卷曲,鬓毛亦呈绺状。边廓与兽面之间饰一周短线纹带。直径11.8、边廓宽1.5、边廓厚0.8~1.2、兽面最大厚度3.2厘米 (图4,1)。

图4 兽面纹瓦当

B型 瓦当中心堆塑兽面造型,兽面口含珠。额际高凸,鬃毛向两侧卷曲,两侧贴饰两叶形耳。双眉短粗、上竖并以凸棱饰之,三角鼻,鼻孔大张。咧嘴,嘴角下垂,口含珠。鬃、须相连均团作圆球状。除一件兽面造型和边廓之间无装饰外,其余均饰短线纹带一周。有的边廓平直,有的则由内向外逐渐变薄。分两亚型。

Ba型 兽面双目被短线状绒毛覆盖。标本2015JCG Ⅱ T0204③:16,边廓平直,斜缘。直径11.4、边廓宽1.5、边廓厚1.1、兽面最大厚度3.6厘米 (图4,3)。

Bb型 双目圆睁。标本2015JCG Ⅱ T0201③:7,边廓平直,直缘。直径11.8、边廓宽1.5、边廓厚0.8~1.1、兽面最大厚度3.2厘米 (图4,2)。

C型 瓦当中心堆塑兽面造型,兽面呲牙咧嘴,露出双排牙齿。根据兽面特征及当面布局差异分两亚型。

Ca型 造型基本相同,额际犄角弯曲,两犄之间高凸饰一绺鬃毛。双眉短粗,双目圆睁,叶形双耳,蒜头鼻较大,鼻孔显露。咧嘴,双排牙齿及舌头尽露。须呈网格状,鬓毛作短斜线状。边廓与兽面之间饰凸棱纹和联珠纹各一周。标本2015JCG Ⅲ T0302 H43:17,直径12.5、边廓宽1~2.2、边廓厚1.3、兽面最大厚度2.8厘米 (图4,4)。

Cb型 无犄,眉、眼上竖。标本2014CG Ⅱ T0104 H42:1,兽面高凸,额际鬃毛卷曲,两侧有叶形耳。鼻孔大张。嘴大咧,露出两排牙齿和舌头,下排牙齿仅现两颗獠牙。须和鬓毛相连作短线状。残径9.3、兽面最大厚度3.6厘米 (图4,5)。

D型 瓦当中心堆塑兽面造型,兽面呲牙咧嘴,露出单排牙齿。根据当面布局不同分为四亚型。

Da型 主体兽面造型与边轮之间饰联珠纹和凸棱纹组合。标本2015JCG Ⅱ T0204③:2,额际高凸,鬃毛作短线状,扇形双耳,绒毛明显。双眉短粗、紧皱,眉际饰一椭圆形凸起。双目圆突。兽鼻高凸,鼻孔大张。咧嘴,吐舌,嘴角边饰两颗獠牙。须作短线状,鬃毛卷曲。边廓和兽面之间饰凸棱纹和联珠纹各一周,联珠颗粒较大,排列稀疏。边轮下缘呈锯齿状。直径12.7、边廓宽1~1.5、边廓厚1.2、兽面最大厚度2.5厘米 (图4,6)。标本2015JCG Ⅲ T0301③:9,额际高凸饰蜷曲状和细线状鬃毛。双眉平直,双目圆睁,两侧有叶形小耳。三角形鼻,较大。咧嘴吐舌,嘴角边多饰两颗獠牙。须作短斜线状,排列细密,鬓毛卷曲,两颊各有一椭圆形凸起。近似人面。边廓与兽面之间饰凸棱纹和联珠纹各一周,联珠细小稀疏。直径11.4、边廓宽1.7~2、边廓厚1、兽面最大厚度2.9厘米 (图4,7)。

Db型 主体兽面造型与边轮之间仅饰弦纹。标本2015JCG Ⅱ T0202③:11,兽面额际有一“王”字,眉脊高凸弯曲,眉毛两侧有叶状小耳,双目圆睁,鼻孔明显,阔口大张,露出舌头和联珠纹一排以代牙齿。须作短斜线状,鬓毛呈团状。兽面与边廓之间饰凸棱纹一周,边廓较宽。直径13.3、边廓宽2.7~4、边廓厚1、兽面最大厚度2.3厘米 (图4,8)。

Dc型 主体兽面造型与边轮之间饰一周短线纹带。标本2018JCG Ⅳ F19:5,额际鬃毛卷曲,犄角高凸,呈倒“八”字形,皱眉耸鼻,眉毛刻画细致,眉毛两侧有叶状耳。双目圆睁,呲牙咧嘴,露出一排牙齿,嘴部布满圆点状凸起,须与鬓毛相连作短粗状凸起。边廓与兽面纹之间饰一周粗密的短线纹带。边轮下缘作锯齿状。直径12、边廓宽1~1.5、边廓厚1、兽面最大厚度1.8厘米 (图5,1)。标本2018JCG Ⅳ T0205⑤:7,皱眉、瞪眼,眼球外凸,三角形鼻,呲牙咧嘴。须、鬃均成团作圆球状。边廓与兽面之间饰一周短线纹带。复原直径14.8、边廓宽1.5~2、边廓厚1.8、兽面最大厚度2厘米 (图5,4)。

图5 兽面纹瓦当

Dd型 主体兽面造型与边轮之间无装饰。标本2016CG Ⅱ T0103④:2,额际犄角高凸上扬,鬃毛卷曲。双目圆睁,耳较长位于双目两侧。皱眉耸鼻,鼻孔大张。阔口大张,露出一排牙齿。须分成两绺并向两侧卷曲,鬓毛卷曲与须相连。边廓较宽,由内向外逐渐变薄。直径13.4、边廓宽1.5~2、边廓厚0.7、兽面最大厚度2.5厘米 (图5,2)。标本2015JCG Ⅱ T0104③:7,额际鬃毛卷曲,犄角高凸,呈倒“八”字形,皱眉耸鼻,眉毛刻画细致,眉毛两侧有叶状耳。双目圆睁,呲牙咧嘴,露出一排牙齿,须作短斜线状并向两侧卷曲。嘴和脸颊处布满圆点状凸起。直径11.4~11.7、边廓宽1.5、边廓厚1.1、兽面最大厚度2.9厘米 (图5,3)。标本2015JCG Ⅱ T0302③:13,额际饰一“王”字,犄角高凸上挑,鬃毛卷曲。双眉高凸粗壮,眉梢上扬且内侧各有一凸起圆点。双目圆睁,叶形双耳位于双目两侧。兽鼻高挺,鼻孔大张。阔口大张,露出舌头和一排牙齿。须作短线状,鬃毛卷曲。边廓与兽面之间饰联珠纹一周。边廓较宽,由内向外逐渐变薄。直径13.9~14.3、边廓宽1.9~2.5、边廓厚1、兽面最大厚度4厘米(图5,5)。标本2015JCG Ⅲ T0301③:8,额际犄角高凸呈椭圆形。双眉紧皱,双目圆睁。三角形鼻与吻部相连。口微张露出牙齿5颗。须细长飘于胸前,胸前坠一铃铛。两前肢呈蹲踞状。头部外饰短线纹带两周。边廓宽平。直径12~12.7、边廓宽1~3、边廓厚1.4、兽面最大厚度3.2厘米 (图5,6)。

(三)兽面莲花纹瓦当

标本2014JCGT23扰土层:4,泥质灰陶。当心残缺较甚,从残存部分看为一兽面形象,外饰一周联珠纹,其外为带廓复瓣莲花纹,莲瓣较小,饱满,呈椭圆形。每组莲瓣间饰三角形纹饰。边轮与主体纹饰间饰短斜条凸棱一周。当心下凹,莲瓣高凸部分与边廓基本在同一直线上。直径16、边廓宽1.2、边廓厚2、当心厚2.2厘米 (图6)。

图6 兽面莲花纹瓦当 (2014JCGT23扰土层:4)

(四)云纹瓦当

标本2018JCG Ⅴ T0203⑥:1,泥质灰陶。当心残,无法辨识。从残存部分看,当面主体纹饰为云纹,界格线为三条凸棱,当面饰卷云纹,界格线与卷云纹之间饰一乳钉。边轮饰短粗凸棱纹带一周。残径7、当面最大厚度2厘米 (图7)。

图7 云纹瓦当(2018JCG Ⅴ T0203⑥:1)

二、相关问题讨论

(一)特征

1.瓦当题材丰富,造型多样。有莲花纹、兽面纹、兽面莲花纹、云纹等题材。

莲花纹瓦当纹饰又分为普通莲花纹、莲花化生和变形莲花纹。普通莲花纹瓦当当心样式丰富,有莲蓬、宝珠、花瓣、宝珠和联珠组合等诸多样式。莲瓣形状有椭圆形、水滴形、细长形等不同形状,莲瓣外多绕以凸棱状外廓,部分为双廓,莲瓣间多饰以间隔符号,占比75%,间隔符号有“T”形、“Y”形、“八”形、三角形、乳钉、短凸棱等。外围纹饰多为联珠纹和凸棱纹组合。

兽面纹瓦当兽面造型丰富多样,同一类型瓦当又有细微差别。绝大多数呲牙裂嘴,怒目圆睁,而口衔珠兽面瓦当为其他地区少见,丰富了瓦当类型。边轮和兽面之间装饰联珠纹和弦纹组合、无装饰、短线纹带装饰等多种样式。

2.瓦当质地以泥质灰陶为主,绝大部分质地细密坚硬。有少量为“青掍瓦”,表面磨光,略带光泽,体现了极高的制作工艺。

3.瓦当规格及形制多样。当面直径在10.6~16厘米之间。主体纹饰多隆起,高于边轮;另外有一定数量的瓦当当面下凹,边轮较高。当背多粗糙不平。

(二)年代

该遗址遭水患及后世人为破坏严重,出土遗物位移及地层倒置现象严重,为分期断代带来一定困难。本文通过与其他地区出土瓦当进行对比分析,对该遗址出土量较大的莲花纹瓦当和兽面纹瓦当试作年代划分。

1.莲花纹瓦当年代

莲花纹是我国古代传统装饰图案之一,以莲花纹作为瓦当装饰最早出现于秦代,北魏以来,随着日益兴盛的佛教的影响,莲花纹不仅起到装饰瓦当当面的作用,更被赋予特定的宗教内涵。泾州古城佛教遗址出土如此大量的莲花纹瓦当正与其特殊的建筑性质相符。

与普通莲花纹Aa型瓦当相近者在陕西诸多遗址中均有出土,如铜川唐玉华宫遗址①卢建国《陕西铜川唐玉华宫遗址调查》,《考古》1978年第6期,第383页。、隋仁寿宫唐九成宫遗址Ⅳ式②中国社会科学院考古研究所西安唐城工作队《隋仁寿宫唐九成宫37号殿址的发掘》,《考古》1995年第12期,第1095页。、西明寺遗址AⅠ式③中国社会科学院考古研究所《青龙寺与西明寺》,北京:文物出版社,2015年,第159页。、华清宫宜春汤遗址④陕西省文物事业管理局《唐华清宫》,北京:文物出版社,1998年,第306页。。其时代上限大致为隋至唐初,下限为唐代中晚期。与Bb型瓦当当心莲瓣相近者甚少,但其莲瓣外廓装饰作卷叶状,与隋唐东都一期莲花纹瓦当⑤陈良伟《洛阳出土隋唐至北宋瓦当的类型学研究》,《考古学报》2003年第3期,第366页。相似,且其与Ba型瓦当同为当面下凹,边轮高于当面,这一特征与北朝至唐初瓦当当面布局相似,结合该遗址的年代及历史沿革,普通莲花纹Ba、Bb型瓦当年代可能为隋至唐初。普通莲花纹Cc型瓦当与隋仁寿宫唐九成宫遗址Ⅱ式瓦当⑥中国社会科学院考古研究所西安唐城工作队《隋仁寿宫唐九成宫37号殿址的发掘》,第1095页。、西明寺FⅡ式瓦当⑦中国社会科学院考古研究所《青龙寺与西明寺》,第166页。近似,其时代上限有可能为隋至唐初,下限为唐代中晚期 (图8,1~6)。

图8 其他遗址出土莲花纹瓦当

与普通莲花纹Bc型瓦当当心莲瓣形状相近者在唐大明宫含元殿遗址⑧中国社会科学院考古研究所西安唐城工作队《唐大明宫含元殿遗址1995~1996年发掘报告》,《考古学报》1997年第3期,第380页。、青龙寺及西明寺遗址⑨中国社会科学院考古研究所《青龙寺与西明寺》,第82、167页。均有出土,其时代应大致相近,为唐代中晚期。普通莲花纹D型瓦当,宝珠式当心瓦当所见较多,Da型瓦当与西明寺遗址G型[10]中国社会科学院考古研究所《青龙寺与西明寺》,第167页。、华清宫梨园遗址[11]陕西省文物事业管理局《唐华清宫》,第394页。出土瓦当近似;Db型瓦当与洛阳皇城东区遗址出土瓦当[12]中国社会科学院考古研究所《隋唐洛阳城—1959~2001年考古发掘报告》,北京:文物出版社,2014年,第178页。相似;Dc型莲花纹瓦当莲瓣高凸饱满,多为“青掍瓦”,制作工艺精细。此类型瓦当时代大致为唐代中晚期 (图8,7~12)。

普通莲花纹Dd型瓦当、异形莲花纹瓦当,当面布局及莲瓣形状向简单化方向发展,其时代可能为晚唐到北宋时期。E型莲花纹瓦当边轮与主体纹饰之间饰短线纹带,这与宋金时期出现的兽面纹瓦当边轮装饰类似,其时代有可能相近,故可能为晚唐到北宋时期。

通过对比分析,可将该遗址出土普通莲花纹瓦当分为三期:一期为隋到初唐,二期为唐中晚期,三期为晚唐到北宋。

莲花化生瓦当是具有特殊意义的瓦当类型,是与佛教密切相关的建筑材料之一,主要流行于北魏时期,少见于其后时代的考古资料中。但莲花化生纹样一直为后世沿用。该遗址出土的莲花化生瓦当莲瓣形状与山西操场城遗址①山西省考古研究所、大同市考古研究所、大同市博物馆、山西大学考古系《大同操场城建筑遗址发掘报告》,《考古学报》2005年第4期,第198页,图版十七。出土瓦当、云冈石窟第五窟莲花化生纹样近似 (图9),王飞峰先生通过对比操场城遗址、云冈石窟第五窟的年代,认为山西操场城遗址出土瓦当“年代可能在孝文帝定都平城的太和时期 (477~494年),不排除下限稍晚于494年的可能性”②王飞峰《北魏莲花化生瓦当探析》,《四川文物》2019年第3期,第70-71页。。该遗址出土的两件莲花化生瓦当虽为扰乱堆积中采集所获,地层信息缺失,但不排除该遗址存在早期佛教遗迹的可能性,这也与泾川地区的佛教历史背景相吻合。

图9 莲花化生瓦当及纹样

2.兽面纹瓦当年代

兽面纹瓦当见于汉魏洛阳城、北魏永宁寺等,经过隋唐时期的发展,兽面纹瓦当类型趋于丰富。兽面纹瓦当亦与莲花纹瓦当一样,深受佛教影响,成为佛教建筑中不可缺少的建筑材料。唐代陕西地区出土大量兽面纹瓦当,如华清宫遗址、青龙寺、西明寺遗址等。宋代是兽面纹瓦当的大流行时期,洛阳地区作为当时的政治中心,许多遗址均有出土,不少学者做过相关研究③韩建华《洛阳地区兽面纹瓦当的初步研究》,《考古学集刊》,第19集,第300-315页;钱国祥《汉魏洛阳城出土瓦当的分期与研究》,《考古》1996年第10期,第66-76页。。但此时陕西地区兽面纹瓦当出土量却较少。

出土的诸多兽面纹瓦当中,兽面造型多口大张,呲牙裂嘴,口中多不含物。A型兽面衔环瓦当在河南、北京、内蒙古、黑龙江等地区宋金时代遗址①中国社会科学院考古研究所《隋唐洛阳城—1959~2001年考古发掘报告》,第326页;肇东县博物馆《黑龙江肇东县八里城清理简报》,《考古》1960年第2期,第37页;北京市文物工作队《大葆台金代遗址发掘简报》,《考古》1980年第5期,第431页;陈永志《内蒙古出土瓦当》,北京:文物出版社,2003年,第23页。中有零星出土 (图10)。其年代应该与之相近。B型兽面含珠瓦当少见于现有发掘资料,但口中含物这一特征应与A型瓦当时代相去不远。除此之外其他类型兽面纹瓦当时代应与陕西、河南地区出土兽面纹瓦当时代相近,应为唐代中晚期到北宋时期。

图10 其他遗址出土兽面衔环瓦当

故该遗址出土兽面纹瓦当可大致分为两期:第一期为唐代中晚期到北宋时期;第二期为宋金时期。

作为重要的建筑构件,瓦当兼具实用性和装饰性,是考古研究重要的断代物,也是了解古代手工业、建筑、雕塑、书法及文化交流的重要材料。泾州古城佛教遗址出土瓦当数量大,类型丰富,具有浓厚的佛教色彩和地方特色,这与其所附属的建筑性质一致。这批瓦当时代跨度大,在一定程度上体现了遗址时代的延续性。瓦当纹饰尤其是莲花纹瓦当,与陕西和中原地区出土瓦当有诸多相近之处,体现了佛教文化及建筑艺术的传播和影响,这与泾川所处的重要地理位置有关。