以技术迭代更新为导向的产学合作实践探索

2022-07-18王赞社顾兆林南晓红

王赞社,顾兆林,南晓红,胡 歆

(1.西安交通大学 人居环境与建筑工程学院,陕西 西安 710049;2.西安建筑科技大学 建筑设备科学与工程学院,陕西 西安 710055;3.咸阳泾渭茯茶有限公司,陕西 咸阳 712046)

一、专业学位研究生与产学合作协同育人教育

自1990年以来,我国建立了具有中国特色的专业学位研究生教育制度,以培养高层次应用型专门人才为目标。30年来,专业学位研究生教育经历了探索、发展和完善,构建了类型丰富的专业学位研究生培养体系,为经济社会发展培养了大批高层次应用型人才。专业学位研究生教育的发展取得了显著成就,基本覆盖了我国的主要行业产业,部分专业学位类别实现了与职业资格的紧密衔接。在国家政策层面,党的十九大和十九届二中、三中、四中全会,全国教育大会和全国研究生教育会议,《中国教育现代化2035》《加快推进教育现代化实施方案(2018—2022年)》,以及教育部《专业学位研究生教育发展方案(2020—2025)》都对加快推进新时代专业学位研究生教育高质量发展提出了规划和要求。然而做好专业学位研究生的产学合作协同育人,仍然是未来需要加强和细分的重要工作。

张洪田在培养高层次应用型工程技术人才方面,提出了更新人才培养理念、构建产学合作培养的内容体系、加强校企合作平台建设、创新多种合作教育方式。郭文莉等介绍了校企之间不断强化“共建共享、权责对等”的一体化工程教育环境建设,深入实施校企协同育人,构建了“共赢共生、融通自为”的产学合作育人机制。李红梅等提出了在社会主义市场经济环境下,产学合作以校企双赢为目标,以人才培养质量提升为核心,校企协同深度合作,让企业全程参与人才培养过程。谢冬和方晓波从企业动态能力及产业集群的角度提出了提高产学合作绩效与产业结构升级、调整、转型的思路。

产学合作协同育人是一项系统工程,涉及的企业主体繁杂,学科门类众多,如何做好多赢,涉及多层次、多环节的细节问题,需要从实际出发,通过积累和建立不同类型的素材,才能在多种案例中提取共性解决方案。

二、产学合作协同育人实践探索

针对企业与高校之间的产学合作普遍存在的问题:重顶层设计轻基层实践、合作不深入不持续、形式大于内涵等,需要高校与企业对各自优势和合作点进行精确交流,确立合作的切入点,形成长期合作机制,确定逐步展开的合作方向。

为了探索实践高校与企业之间的产学合作路径和专业学位研究生协同培养模式,自2016年起,西安交通大学、西安建筑科技大学与咸阳泾渭茯茶有限公司(以下简称茯茶公司)开展了以技术迭代更新为驱动的产学合作协同培养模式。

(一)企业与高校产学合作的基本情况

咸阳泾渭茯茶有限公司是一家以茯砖茶生产加工为主的现代化企业,在茯砖茶的生产过程中,包含了茶叶堆放空间布置、能源利用、温度湿度调节、房间气流组织系统流程优化等环节,这些生产中的部件性能、系统流程、控制模式等基本涵盖了西安交通大学和西安建筑科技大学的建筑能源学科所涉及的全部专业内容,为研究生的专业学习和实践提供了现场学习研究的条件。同时,茯茶公司完备的中试车间、能源供给及设备、测试仪器仪表,以及可调控参数的系统都为研究生提供了全面的学习和实践平台。高校建筑能源学科的师生与企业形成了明显的优势互补和需求互补。

(二)基于技术迭代更新的产学合作协同培养模式

专业技术的学习、掌握、实践、创新和解决实际问题的能力是专业学位研究生培养的核心目标之一。在面对生产过程中的各种技术难题时,双方并不是采用传统设置项目课题的模式集中攻关,而是分为两个层面,一是由企业对生产过程中的现状、系统方案、设备仪器、操作流程等做全面的介绍和培训,增强学生在校理论学习过程中的感性认识,并安排学生集中实践,与企业技术人员共同办公,共同走现场,熟悉整个生产流程;二是高校师生将生产过程中涉及的专业学科知识进行技术分级和学科模块分类,基本涵盖理论学习中的知识点,同时对现有的学科课程教学内容进行整理,对学生和企业技术人员进行技术分级内容的讲授和研讨,分级分类对接具体的技术细节问题。通过逐步推进、联合攻关、效果检验和反馈等环节,形成阶段性成果,这些阶段性成果既包含了企业的技术难点,也包含了对企业生产过程中的合理化建议,还包括企业对学生的专业技术要求。基于前期技术方案的完成情况和完整训练的积累,进入下一阶段,对更高一级的技术分级和技术难点开展集中技术攻关,形成企业技术的迭代更新和升级,同时打通了专业学位研究生培养过程中理论与实践的壁垒,具备了比较完善的解决实际问题的思维模式和能力。基于技术迭代更新的产学合作协同培养模式见图1。

图1 基于技术迭代更新的产学合作协同培养模式

(三)产学合作协同育人实践案例

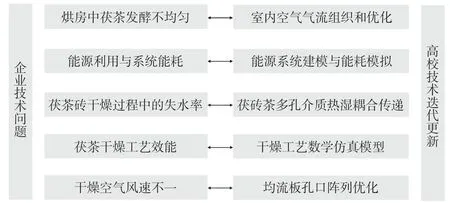

高校与企业针对茯砖茶生产过程中存在的技术问题进行产学合作培养的案例见图2。在实际的培养和研究过程中,不断地发现新问题,发掘和改进新的技术手段,实现技术的迭代更新与升级。

图2 产学合作协同培养实例

1.针对茯茶发酵车间的热环境不均匀带来的有益金花菌繁殖生长不均匀和良品率不高的问题,对茯茶发酵车间的围护结构、茶砖摆放位置、送风口参数、回风口参数等进行了详细测量,建立了发酵环境的热湿交换数学模型、空气流动与传热的三维数学模型,提出了向上竖壁贴附通风的新型送风模式,有效地改善了发酵间空气分布的均匀性。同时,根据空调系统空气处理过程和系统运行能耗,提出了空调系统运行的节能运行策略。研究结果用于企业通风模式的改善,同时,1名研究生以《茶砖发酵间空调系统能耗对比及室内气流组织优化》为题完成了硕士论文。

2.对茯茶生产过程中的能耗进行了全年全运行周期的分析,分别以现有锅炉和空气源热泵为热源,建立了全运行过程的TRNSYS模型,对传统和节能型空气处理方式与两种热源的五种组合方案进行了对比研究,并通过能源利用、运行经济性、维持烘房全年温湿度波动稳定性、污染物排放量等进行系统的整体评价,提出了通过改进空气处理方式进行显热回收一次混风模式来降低设备能耗的建议。研究结果指导企业进行烘房能源流程的节能改造,取得了较好的经济和能源效率,1名研究生以《茯砖茶发酵工艺全周期能耗分析与节能特性研究》为题完成了硕士论文。

3.为厘清茯砖茶在发酵过程中的失水情况和均匀度,针对单块茶砖的发酵过程进行了详细实验,建立了基于多孔结构的热湿传递性能数学模型,获得了茯砖茶发酵过程中与环境之间的热湿交换量;针对现有烘房货架和均流板布局的不一致性,以及送风管道存在的端部效应,改变了均流板的布局,并对均流板孔口阵列提出了三种优化方案,根据送风模式进行的送风口的实际改造表明:烘房的温湿度的均匀性得到了很大改善,1名研究生以《茯砖茶发酵过程中的热湿传递特性研究与气流组织优化》为题完成了硕士论文。

截至目前,已毕业专业硕士研究生3名,在读研究生2名。研究成果发表在国际著名期刊(2020,198:235-247)和(2020,53)上,并 申请了发明专利《一种干燥空间的气流组织装置》(202010306437.3)和实用新型专利《干燥空间的气流组织装置》(202020579501.0)。基于高校和企业良好的合作进展与合作成果,双方在2018年联合申请成功陕西省重点产业链项目“茯茶加工关键技术与装备配套创新团队”(2018TD-019)。

在五年来的产学合作联合培养过程中,双方以协同育人和以解决企业实际技术问题为目标,进行反向教学科研的重点培养,充分发挥高校和企业各自的优势,很好地完成了专业型研究生的培养和企业技术升级换代。实践表明,在持续技术迭代更新中解决企业难题,培养学生的科研能力和综合素质,会形成产学双向深度对接的正反馈效应。

结语

本文以校企双方五年来持续深度合作协同育人的探索实践为例,从专业型研究生协同培养和解决企业实际问题的科研过程出发,从企业生产过程的具体技术问题入手,进行了以技术迭代更新升级为导向的产学合作协同育人模式案例实践,希望能为产学合作协同育人提供方法和支撑。产学合作协同育人是一项系统工程,在实际实施过程中既要做好顶层设计,又要防止“虚”“浮”“急”和“形式化”问题,需要厘清产学合作协同育人的目标和意义,不敷衍,不急功近利,深入对接,以学生培养和企业技术问题解决为抓手,从而实现产学双向深度融合的正反馈效应。