以客家话阅读马来文:词书编繤与民谣互译探讨

2022-07-15新加坡关瑞发

[新加坡]关瑞发

(英国欧亚高等研究院,伦敦,E16 1AH)

一、前言

中华民族自历朝帆船航海南下到达马来亚东岸的土地,商旅在登陆以后,不论要在当地停留,还是想沿着河道和山路走向半岛的西岸,他们也都得停留接近半年,方能等到可以吹送帆船回航的季候风。(1)王琛发:《英殖以前彭亨华人历史纪事》,槟城:韩江传媒大学,2022年,第2-3页。这样一来,中华帆船停泊在当地港口,舟子商旅需上岸居留,或做买卖,或谋取其他生计,生活上总要和当地民众沟通,学习当地的语言成为最大理由。所以在中华历朝,都可能曾经有人为着暂居或长留南海诸邦,要解决贸易或异地生活的人际沟通,编写过各种学习外语用词的文本。

据宋代《诸蕃志》记载,中华民族那时积累的前人航海经验,可以书中列举的五十六个国家或地区为证;古人航行贸易的地点,分布于现在印支半岛、马来西亚、印尼、菲律宾、印度,以及远至非洲的坦桑尼亚等地。(2)[宋]赵汝适撰,杨博文校译,《诸蕃志校释》,北京:中华书局,1996年,第1-27页。因此,如果说,古人不懂南海各处古代马来语言,也没有一种教导和传承的方式,是说不过去的。更进一步说,古代的航海事业,船上往往乘坐着由中国到南海诸邦求法的僧侣,或者从南海远赴中国传法的僧人,他们随船往来,一路上从事注释佛经,其中也包括把南海盛行的梵文词汇翻译汇整。这些贡献,当然和现代的词典编整,有类似的功用。现在重新阅读这些同时留存在汉传与日本《大藏经》的许多古代佛教经论,还能发现里头的音译梵文词汇,有些已经演变成为现代马来语的常用词。只是,我们现在要寻找古人公开刊行或者方便自备的各种古代“词典”类型的文献,已经是可遇而不可求了。

清朝嘉庆年间梅州人谢清高少年时随船航行,晚年居住在澳门靠翻译为生,留下其口述的《海录》一书,是一部很好的文字证据。谢清高书中提及各处地方的汉字名称,以及使用其梅州客家话口音音译一些马来文字,称呼各地的地名和人事。这说明了,不管历朝海禁,只要民间有络绎不绝的海上贸易存在,古代丝路沿线各族群互动及互通有无的生存共同体意识,也会依赖着文化和经贸交流作为载体兼推动力量,维系不绝。而语言的互相学习,学习方式的传承,也就可能继续下去。

此次撰写本文,基于从华东南到南洋各地,出现过诸多外文词典类的文献,都是以闽南、潮州、广州等地方言作为媒介语,发挥对译解义马来文字的作用。因此,本文决定将讨论的内容相对集中在至今唯一可见其清末至民初版本流传的《正客音译义木来由话》一书,并探讨其在广州发行而后又在新加坡再版供应南洋市场,流行的数十年间,马来亚客家语社群与马来文化交流的一些片段。

而讨论这本词典和“客家-马来”有过的文字互动,不能不重视其读者群体——来自各地的客语方言社群。客家群体,曾经是清末民初的马来亚许多地区的“开埠”主力,《正客音译义木来由话》正是在这些地区和社群之间流传。王琛发的《18—19 世纪南海诸邦客家人海上网络的思考》,在“摘要”部分总结说:“至迟在18 世纪,客家人沿河海交通分布南海各地,以集体组织的形式开发农矿区并开展对外贸易,各地相互形成海上网络,这是长期以来‘客家人开埠’说法流传各地的渊源。各地不同籍贯的客家社会往往不是孤立的,而是依靠本籍贯或联合其他籍贯的群体,以跨海跨境的声气相通和实力结盟相互支撑,并且体现为原来客家地区民众祭祀组织的实践,承载祖辈文化、礼俗与价值观,转化为当地民众的社会经济载体,演变出地方社会维持共同福利的公共组织,形成海洋客家的历史面貌。”(3)王琛发:《18—19 世纪南海诸邦客家人海上网络的思考》,《龙岩学报》第37卷第6期,2019年11月,第32页。

二、汉字音译马来语词典的贡献和局限

古代以汉字翻译和解说马来词汇的词典,最为人熟知的年代最久文本,应是已故许云樵曾经研究的《满剌加国译语》。正如许多南洋研究学者所熟悉的,过去明清文献常出现“满剌加”国号,在现代马来西亚学校课本是另有翻译,名称是“马六甲王国”。而就历史事实而言,自郑和下西洋,满剌加以最初的海港城邦,最后跃升为跨海大国,作为明朝设立官厂之地,也是舰队集散货物和驻留补给的所在;由此当然可以推断,明朝出现“满剌加国语译语”,符合明朝的远洋需要。许云樵译作《满剌加国译语注》(4)许云樵《满剌加国译语注》,《南洋学报》第2卷第1集。1941年3月,第63-89页。时,提及当时明王朝是为了外国交往日渐频繁,命官设立“四夷馆”,负责对外沟通翻译事宜,并且编撰《各国夷语》(Ko Kwo Yi Yu)(5)许云樵《满剌加国译语注》,《南洋学报》第2卷第1集,1941年3月,第63页。以处理语言沟通的必要。“满剌加国”的语言,就是“马六甲”的国语,就是那时当地流行的古代“马来语”。

再根据杨贵谊的研究,现在流传的《满剌加国译语》,源自明朝通事杨林嘉靖二十八年(1549)校订的版本,全部只收纳了482 个词条,但已经是采用分类词格式把词条分属17 类,可以视为汉语马来文词典最早雏形。此书特点,在于全书是马来文用词音译为发音相近的汉字,再用汉字解说;而且,这其中许多词条都牵涉宫廷用语,足以让人怀疑最早版本是由马六甲王国访华人员提供,由明朝文人官吏处理书写。此前百年,郑和随员留下多部文献,详细记录南海各处地理位置、生产类属,以及民情与风俗等。可见那时没有太多语言障碍。反而在百余年前,这些方言对照马来语词典络绎出现,可能反映华人各民系人口,自1870 年至1930 年间,来往和居住南洋者愈多,华马日常沟通愈趋频密。其中可考者包括《吗黎话》(1847 年)、《通夷新语》(1877 年)、《华夷通语》(1883 年)、《通语津梁》(1889 年)、《巫来油通话》(1926年)、《马来语粤音译义》(?)、《正客音译义木来由话》(1929 年)、《琼南音谙摩赖幼话义》等。(6)杨贵谊:《四夷馆人编的第一部马来语词典〈满剌加国译语〉》,《人文杂志》第19 期,吉隆坡:华社研究中心,2003年6月,第26-33页。

笔者于20 世纪1990 年代有幸在新加坡国立大学中文图书馆东南亚特藏部,处理馆藏旧书籍的修缮事务,因此也就有机会见识了《吗黎话》和《马来语粤音译义》这两本广东方言马来词典,以及闽南人学习马来语的《华夷通语》和《巫来油通话》,还有分别供海南方言群和客家方言群学习的《琼南音谙摩赖幼话义》与《正客音译义木来由话》。另外,笔者也接触过林开臻编纂的《福州音马来语汇编》,大约是在1930 年3-4 月间,在新加坡本土印刷出版的。

《马来语粤音译义》由广东顺德冯兆年原创,按粤语音译汉字速成马来语词条约1 300 个,分布在69页,分为货物、矿务、船中器皿、人类职事等28 类。正如上边说的,本书第一页罗维瀚书写序言,叙述冯兆年编纂此书的缘起,已经把坊间需要这类词典的原因说得很清楚:“闽广之人商贾其间,攘攘不绝,合之各岛不下数百万人焉,诚通商之广区也。其地均操土音,华人谓之马拉话,实则巫来由之本音,南洋各岛均可通用。履斯土者苟不辨厥言词,诚有扪舌面墙之虑。”(7)[清]冯兆年编纂:《马拉话粤音译义·天文》,广州:明经阁书局,1890年,页一。

如果仅根据这些词典的书名,它们无论是写成“吗黎”“巫来油”或“木来由”,都是以不同的方言发音指称马来语Melayu,也即反映着彼时中国东南各方言群面向马来族群沟通的意愿。然而,所有这些词典的马来词汇,毕竟都是依据各种汉字的方言发音,把各种汉字字体拼凑起来,以他们的发音连在一起,形成用中文字写成、念起来接近马来原文的马来词汇,也就局限了读者传播范围。

例如,《华夷通语》主要是采用福建省厦门、漳州、泉州方言,去对比马来文字用词,根据这种对照仿音,马来人原称的“下雨”以罗马字母拼音是“Hujan”,一些地区的口语快念为Ujan,到了《华夷通语》就要读成闽南语的“羽然”,(8)[清]林衡南编,李清辉校订:《华夷通语·天文类》,新加坡:古友轩,1883年,页一。以“羽”音为wu,“然”音为rian,二者合快念才能接近ujan 的发音。但是在《马拉话粤音译义》,同样处理马来语“下雨”,却是广州发音的“乌衍”。(9)[清]冯兆年编纂:《马拉话粤音译义·天文》,页十二。还有就是《正客音译义木来由话》,是念作客音“乌烟”。(10)[清]慕陶、阿末:《正客音译义木来由话·天文门》,新加坡:永成书局,1929年,页三。《福州音马来语汇编》则作“乌残”。(11)林开臻编纂:《福州音马来语汇编》,新加坡:林开臻自费印,1930年,页22。

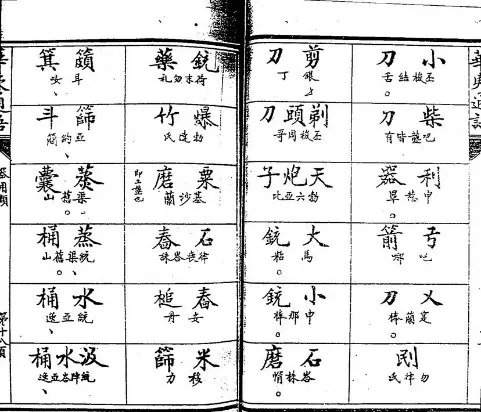

图1 《华夷通语》内页

另外,不能不说,以方言读念中文字的发音去对照马来文的发音,发音也就不一定完全准确。很多时候,用方言发音学习马来文的发音,是只能假借发音与马来原文相接近的几个汉字,互相连接念出。如笔者曾经以马来文如何形容天上的“星星”为例,讨论过现在马来语罗马字拼音作“bintang”的文字,如何可以依靠中文方言串字对比发音,一样正确地念出。但是当年的《巫来由通语》及《华夷通语》,都是以“民冬”对音,(12)[清]林衡南编,李清辉校订:《华夷通语·天文类》,新加坡:古友轩,1883年,页一。而在《正客音译义木来由话》则念成客家语“明钉”,(13)[清]慕陶、阿末:《正客音译义木来由话·天文门》,新加坡:永成书局,1929年,页三。在《马拉话粤音译义》就念作“免打”。(14)[清]冯兆年编纂:《马拉话粤音译义·天文》,页十二。而各路方言对照马来语词典的使用者,为了发音更准确,还得参照词典的“例言”或“凡例”,先行阅读其中建议如何转借方言的方法指南。

这最终的结果,造成华人真正与马来群体交谈时,是以方言汉字发音模仿的,不等于马来文原来发音。如此不一定是准确的发音,却让对方觉得获得尊重与亲切感,也的确会逐渐影响一些马来人日常说话时,会随环境模仿对方的发音方式,形成马来社会盛行有“市集用语”(Bahasa Pasar)的说法。

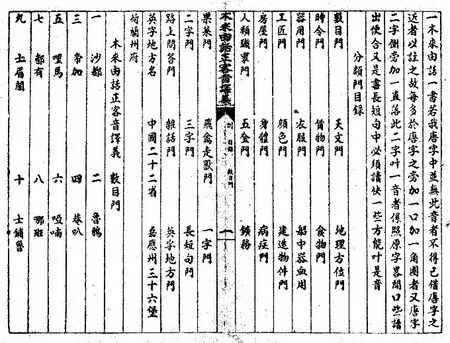

三、客家语马来词典的交流之道

《正客音译义木来由话》,现在可查原版最早是在1909 年印刷发行的,当时是由广州以文书局出版。而本书在广州出版后,应是极受南洋客家方言群欢迎,所以1916 年已由新加坡永成书庄再版;而笔者所见所藏的后期新加坡版本有二,现在新加坡国立图书馆是可以查询的。其一是志成书局1927 年的出版,另外是1929 年永成书局的出版,也是“增订”版本。《正客音译义木来由话》编者署名“游子慕陶”,而它的最大特点,是同时有一个马来合作者,名为亚末,让购买者更有学习信心。至今天为止,这是我们在坊间所见,唯一一本在清末完成的使用客家话编纂的马来语词典,当然也只用客家话的读音才能使用它来查阅和学习马来语文。

现在看《正客音译义木来由话》的编纂方式,它以汉字的客家话发音,把汉字连在一起,形成相同于某个马来文字的发音,由此教导大众学会马来文生字,这其实和当年明政府编写《满剌加国译语》的方法没两样。根据中华传统的翻译理念,不是新鲜事情。梁启超《佛典之翻译》评论中华古代翻译佛经,曾说过:“翻译之事,遣词既不易,定名尤最难。全采原音,则几同不译……”(15)梁启超:《佛学研究十八篇》。上海:上海古籍出版社,2001年,第22页。历史的佛经翻译,一些重要的梵文名词,就是按照古代人自己朝代的发音。南洋闽南人尤其熟悉,一些中文从梵文外借词汇,用他们渊源自河洛音的方言去念,如中文用的“刹”“刹那”“一刹间”,马来文Saat 现在继续专用于形容“一下子”或现代“秒”的观念。从古代翻译,到明朝四夷馆,然后是各方言群文人学着他们和四夷馆的方式采取变通,以汉族方言字体为音译马来文词汇的媒介。明朝四夷馆处理《满剌加国译语》,或者是后来以方言发音学习马来文的词典,包括《正客音译义木来由话》也是如此。

而后人又需要理解,汉语的方块字是直排的,传统写法是根据笔顺由上而下直书;马来语现在流行使用罗马字拼音,以前是采用从阿拉伯文拼音字演变的爪威(Jawi)字母是从右到左写作的。古人使用手工编辑和排列文字的技术,要兼容这两种书写形式完全不同的文字,排列成对照,汇编成一部双语词典,显得更加复杂。以汉字拼凑在一起的读音表达马来语读音,读者也不必学习外来拼音方法。那时出现闽南、广府、潮汕、客家音等方言马来词典,是大众学习马来语应付沟通的急就章方式。《正客音译义木来由话》不受形式限制,但也很难符合工作与印刷的成本要求。

以《正客音译义木来由话》(16)[清]慕陶、阿末:《正客音译义木来由话》,新加坡:永成书局,1929年。为主要讨论例证,可见华人下南洋,来往马来亚,像客家人或其他方言群,为了适应海上交通的生活及长期的陆地生活,都必须和南海上通用马来语的各种马来民系居民共同相处,长期往来。语言是不可缺乏的沟通工具。因此,客音的马来话词典便应运而生。

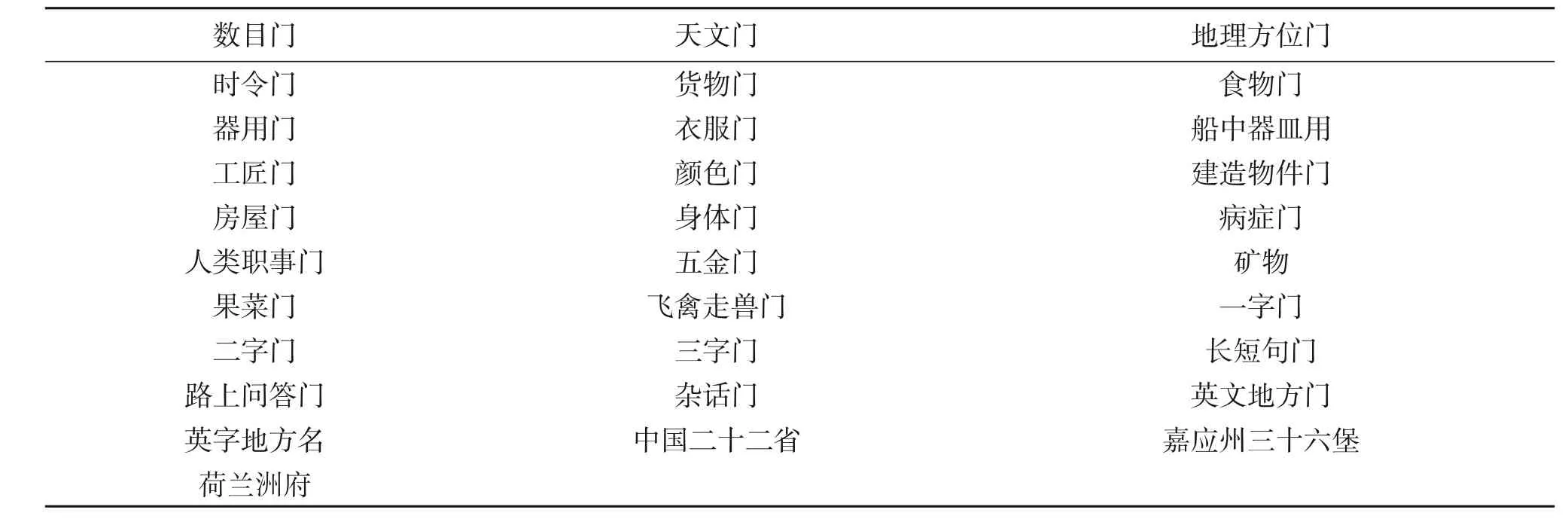

《正客音译义木来由话》先后在广州和新加坡出版,而且纵观词典里边31 项分类,词条牵涉轮船航行的器皿名称,也特别强调英文的地名,由内容可以直观地想像,这词典的出版时有相当大的市场,而且是供应客籍商务人士在海上往来,也在英殖民地本地区日常生活中使用,必须包含很多相关日常生活使用的基本词条、词汇。由此推测可知,慕陶氏到了南洋,有感于客籍人士与马来同胞沟通的迫切需要,因此“游子慕陶”在马来亚生活期间,便和马来人士亚末先生合作,编撰了这部词典。内容包罗了生活、社交活动、商业买卖,卫生等一般民生所用词汇(见后页表1)。

现在看《正客音译义木来由话》引导大众查阅马来语词汇和学习马来语的方式,主要的特点是以单字、词组引导学习马来语的入门基础。本词典采用的方式,一样是一本在表面上不需要看见马来文这种外语的词典,因为所有“马来文”都是以同音的汉字方言拼成。例如单字:有(亚挞)、无(挞挞)、多(麻逆)、少(西咭)等;词组二字:相信(勿揸也)、忘记(鲁巴)等。三字相连:保家纸(保险单据,英书练收辣)、住何处(马那顶间)等等。

而编者也是一再以有关的单字、词组相互组合,形成所谓“长短句”“路上问答”“杂话”等的日常实用句子,供读者即学即用,可以打开此书,按照客家发音,在遇上马来人时即可问答交流。如要“由何条路去某处呢?”在上边是教读者用客家话念“马那夜烂必居某某”,如果要求包装、或者将事物一分为二,词典上教导“分开两份”的马来文说法是“峇寄路亚”,等等。

表1 《正客音译义木来由话》词典分类内容

图2 《正客音译义木来由话》内页之一

客籍人士以这类词典由浅入深地学习,通过自己熟悉的方言注音学习马来语,事半功倍。各方言群由此词典,掌握沟通友族的重要工具,无疑是启开自身对友族了解的窗口,也有机会通过沟通让对方理解自己。这不只是在此生活经商的一个重要工具,同时也是奠定了华马族群和谐共处的基本要素。

另一方面,这种词典,还有能如此学习马来文,也启发马来亚华人旧文人和传统的知识界,交流马来文艺。于是便有以马来文入中文旧体诗的现象,也出现了以尝试音译对照中华旧体诗词介绍马来民谣,还有全盘以中文字体拼凑马来词句而写成的七律。

吴小保《早期华人马来语字典》(17)吴小保:《早期华人马来语字典》,《当今大马》电子报,2018年10月30日,https://www.malaysiakini.com/columns/449665.一文曾经举出新加坡文士邱菽园,在1932 年发表于《星洲日报·游艺场》的一首诗:“马干马莫聚餐豪,马里马寅任乐陶。幸勿酒狂喧马己,何妨三马吃同槽。”他指出说:“诗中混搭了汉语与闽南音译的马来语。马干是‘吃’(makan),马莫是‘醉’(mabuk),马里是‘来’(mari),马寅是‘玩’(main),马己是‘骂’(maki),三马是‘一同’(sama)。”并且慨叹:“不懂马来语的读者肯定对这首rojak 旧体诗看得一头雾水,但即便懂得马来语,也未必能够准确地猜想到对应的马来字词。一方面因为汉字并无很好的表音功能,另一方面则因为这些对注音用方音(福建、广东、海南等),如果不懂相关方言读音,就可能解错。”邱菽园是康有为的弟子,新加坡文士才子,也曾是闻商。他写出这种文字,一样讲究中国诗词押韵平仄,发表在那时陈嘉庚先生初办的报章上,可见当时很多人都看得懂。诚如吴小保所说,(18)吴小保:《早期华人马来语字典》,《当今大马》电子报,2018年10月30日,https://www.malaysiakini.com/columns/449665.这并非丘菽园独创的写法,在更早前的1920 年代,就可找到类似的作品,例如有位赖逋泓便曾经以这种混搭语言,作本土化的旧体诗词的美学尝试,写过:“一年辣咭(lekas)又重阳,粦亦(ringgit)驱人日夜忙。辜负加基(kaki)空夜烂(jalan),阮郎依旧叹歌商(kosong)。”

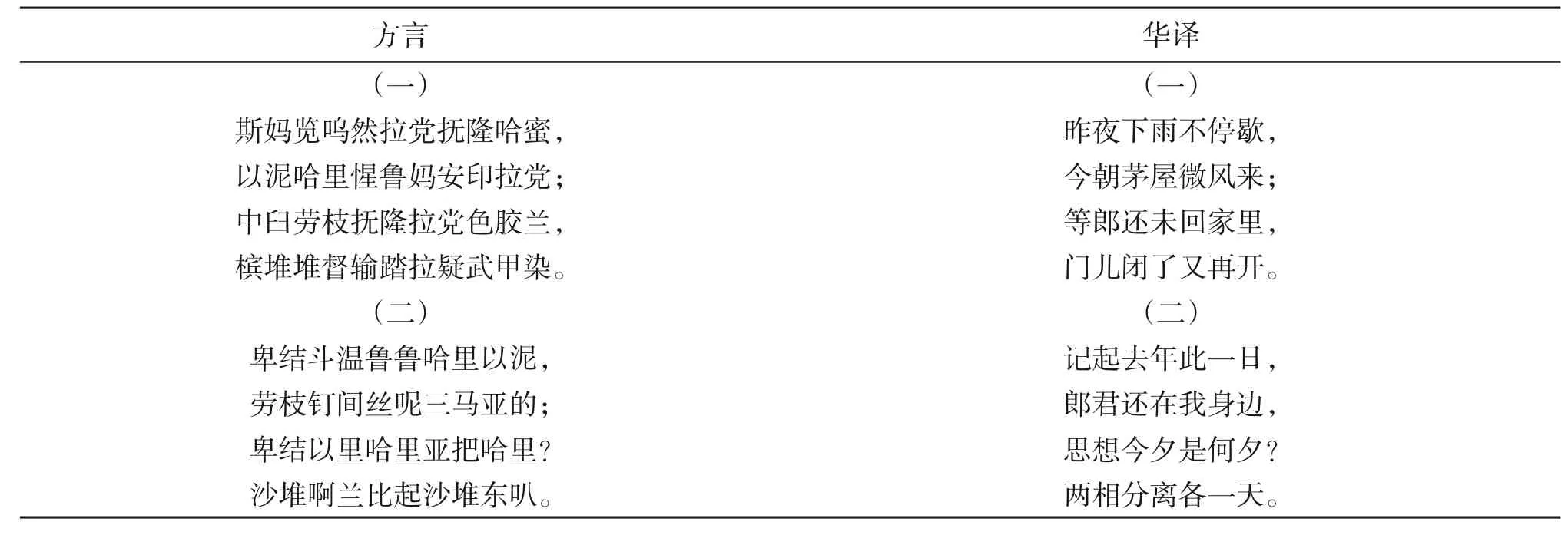

华人南来久居马来属地,通过交往与学习彼此的生活习俗、文化,潜移默化,文学创作上本土华人文学颇受马来文化感染。文坛雅士受马来诗歌影响,以方言创作诗歌饶有趣味。笔者过去发表过的《华译马来诗歌发展履程论析》,(19)关瑞发:《华译马来诗歌发展族程论析》,《华人文化研究》,2014年第二卷第二期,第127-168页。可为参考,此不赘言,在此特引陈辅仁1941 年的作品为据,这是两首以方言音译的《马来情歌》,(20)《南洋商报晚版·大众文化》,1941年8月19日。翻译者是在认识马来文后又以中文为基础再创作的(见表2)。可知如此学习马来语且主动介绍马来民谣给华人世界的现象,这样的文化交流,一直延续至二战前夕,还在盛行着。

表2 陈辅仁1941年作品《马来情歌》方言音译对比

四、向马来社群介绍客家文化

二战后,世界局势急速改变,亚洲政局更天翻地覆。新马各民族原来就是生存共同体,华人理所当然积极参与马来亚独立运动,联合马来族群等其他族群,秉承一同抗日卫马的历史经验,转入反对英国殖民统治的新阶段。20 世纪50 年代,随着马来语在新马两地规定为独立后的国家语言,当地更是掀起学习马来语热潮。这时期,新马华人也体会着马来社会处在新兴建国过程,也是有着迫切认识华人世界的需要。华人社会也有不少有识之士,是能体会南洋仅有概念化的中华文化,是由各种地域/方言文化表达着中华民族的多元一体与丰富多彩的。在1957 年马来亚独立前后,马来亚华人建国初期迫切地同各族群对话,表现在华人以马来文字书写的作品中。当初过来人的记忆,一直到1960 年初,以马来文书写中华文化的文字逐渐增多,特别重视介绍地方民众方言文化特色,能反映那时代华人的深切认知,是一再宣示本身自古以来是属于当地多民族的共同体,多种在地方言文化源于在地开拓主权,由此希冀各族促进更密切的相互认同。

根据上述历史背景,再结合着马来亚历史情况,那时的客家方言与马来语文之间的翻译,肯定不可能离开客家山歌。客家人在马来亚,曾经以拓殖矿区和种植园形成市镇的主力,其开发区聚落,又常是与马来人村落犬牙交错,星罗密布于马来亚的半岛两岸沿海。华人自明代后,在清朝雍乾嘉时代开发马来亚的半岛,正如谢清高《海录》记载,是从吉兰丹北部现属泰国境内的“太呢”(北大年)开始,一路南下数国,在各地从事采矿与买卖各种货物。(21)谢清高口述,杨炳南笔录,安京校译《海录》,北京:商务印务馆,2002年,第35页。客家山歌在当地,不仅伴随民众劳作或者休闲,作为文娱,既能宣泄情绪,又相互叙情,相互感染;那些汕头或聚落间的对唱、传歌、接续句子,更有着互相娱乐以外的对话和传播功能。那个时代,由着上述背景环境,客家山歌翻译为马来文必不可少,现在看来也具有反映时代意识的意义。

以笔者浅见,那时的许多文字后来固然难以考据,但是当年南洋大学出版的多语言刊物《南洋文学》,至今传下许多文字,足以反映上世纪华人民间大众集资支持创办的这间大学,校董师生的主流都是面向国内多元民族,而拥有着维护文化多样性的理想。这其中,便有新加坡前任华裔馆馆长吴振强博士在少壮时发表的马来文论述《客家山歌》(Sajak Orang Kek),(22)吴振强:《Sajak Orang Kek》,见《Kesusasteraan Nanyang,南洋文学》第3期,新加坡:南洋大学,1960年10月,第49-53页。并在其论文中引述亲自翻译客家山歌作为马来民间“班顿诗”(Pantun)形式,是很具有代表性的成果。吴振强是客家人,他的文字简单扼要地解释自己理解的客家民系与习俗文化,说明山歌的来龙去脉,希冀阅读《南洋文学》的马来读者及他们的社群,能初略了解“邻村”甚至“邻居”的客家文化。吴振强一共介绍十五首客家山歌,并把属于中华民族文化遗产的客家山歌,翻译成马来人民间传统盛行的“班顿诗”的格式,且遵从着“班顿诗”所要求的格律,可说是个创举。如此翻译,不仅促进了彼此的相互了解与交流,同时也证明民众的共同心声,是可以通过互相最熟悉的文化形式相互交心的。此后《马来语月刊》第13 期,作为推动华文读者学习马来语的刊物,曾经摘取了吴振强文中六首客家山歌,还原了客家语的方言版本,以华马语对译形式,让华文读者从中学习:

(一)

Sikap-mu menyejokkan hati-ku 讲起恋妹心系冷

Jauh malam ku-tunggu 夜夜等到四五更

Bunyi kerkokok dengan menyalak, 鸡又啼时狗又吠

Suka berchampor takut di-rasa-ku. 一场欢喜一场惊

(二)

Matahari keluar siang terang 日头一出天大光

Panas lepas padi menguning sakarang 大暑一过禾就黄

Amoi berumor tujoh-delapan belas 阿妹今年十七八

Menjadi itek manila dengan abang. 正好同郎结鸳鸯

(三)

Chantek sakali roman-mu 阿妹人材也系有

Ta'berani keluar perindu 唔奈阿哥唔敢求

Abang berumor tujoh-delapan belas 阿哥今年十七八

Belum berchakap manjadi malu. 唔曾开口先畏羞

(四)

Bergendang di-tengah di-hendaki 打鼓爱打鼓中心

Memukul di-tepi tidak berbunyi 打到鼓边没声音

Belum dapat,jaring di-tarek tidak 打鱼唔到不收网

Belum jaya,ta'memuaskan hati. 恋郎唔到不收心

(五)

Limau jatoh ka-dalam perigi 柑子跌落古井心

Sa-tengah timbul sa-tengah di-liputi 一半浮来一半沉

Tenggelam-lah kalau di-hendaki 若是要沉沉下去

Jangan timbul bersedeh hati. 莫来浮起痛郎心

(六)

Masa dahulu emas nampak-nya 先日见妹一团金

Hari ini lain hati-nya 今日见妹两样心

Amoi ibarat tali rebab 妹今好比三弦样

Sa-tiap kali berubah bunyi-nya 下下弹来两样音

五、余话

清朝在1904 年“癸卯改制”后,统一“官话”教学,同时在清朝时期的内陆和南洋各地推广,到20 世纪1913 年代以后的中国国民教育推动“国音”,现在所见各种方言发音的马来文词典绝大多数都是清代以前出现的,或是在20 世纪1930 年代以前的翻版,大致反映着当时的演变。大抵读者只能使用方言读音对照马来文发音,接受传统方言老式教育,不熟悉后来的演变。

1957 年马来亚独立以后,以尹景祥编撰的《马来会话及巫汉汉巫字汇》为例,就可以看到中国新式教育和马来语言开启现代拼音模式,及其相互的影响。这本《字汇》大小仅13.5cm × 9.5cm,做成袋子书方便大家携带参阅。编者在《例言》指出,《字汇》以1 200 个常用字汇编成两用小字典,可供汉巫和巫汉相互检索,并且加了中华“国音”符号注音马来字,还附有马来文发音方法及发音练习;此外,它的几百句会话课文都是以浅白文法分析的,课文内的每个巫文单字,也附有中文直译字义。(23)尹景祥:《马来会话及巫汉汉巫字汇》,新加坡:最新出版社,1958年,例言。

此后,许多当年的方言马来文词典,包括客家语对照的,可谓是随着岁月逐渐成为百年文物。但是它们作为见证当年南海族群交流的文化遗产,却可能反过来,让我们从中认识一些在现在已经式微的历史事物原来的名称,还有一些后人罕用的方言用词和概念。