现代女性的“从军”与“从军日记”

2022-07-15李笑

李 笑

(南京师范大学 文学院,江苏 南京210097)

引言

1937 年9 月26 日,胡兰畦作为妇女慰劳会上海分会代表去江苏嘉定县外岗镇慰问第十八军,在与军长罗卓英交谈的过程中,了解到目前军队面临着动员民众配合作战的棘手问题,便主动请缨组织一批青年劳动妇女随军参加民运工作,罗卓英欣然同意(1)当时属于国民党主战派的罗卓英,在服务团纪念一周年时曾作文《做大事》中写道:“九月二十六日,胡兰畦女士代表何香凝先生从上海来前线致慰问之意,谈到动员民众配合军队作战问题,她说上海有很多青年妇女劳动者愿意到战场上来服务,问我可不可以给她们一个实际参加抗战工作的机会。这一问,使我的心坎起了一个大激动,青年们不逃避战争,反而要求进入惨烈的炮火中来,这便是民族意识和国家观念的最高表现,这要求太可宝贵了,我便毫不迟疑的答应了这要求,允许他们组织成队,随着本军——第十八军——参加战场工作。”参见胡兰畦编:《战地一年》,生活书店,1939年,第1页。。回到上海后,胡兰畦很快和上海基督教女青年会接洽,从其开办的女工补习学校中挑选十人组成“上海劳动妇女战地服务团”,并于同年10 月5 日带队前往十八军军部报到;10 月下旬再次回上海召集了八名青年劳动妇女作为第二批服务团成员加入前线工作。在抗战初期,类似于这样的妇女战地服务团并不鲜见,其命名方式标举着鲜明的地方性与性别属性,如谢冰莹和郑倚虹组织的“湖南妇女战地服务团”、徐汉君组织的“云南妇女战地服务团”,以及“上海文化界妇女战地服务团”“四川省妇女抗敌后援会战地服务团”“贵州战地服务团”等等。可以说,战时中国女性以自己的方式回答了鲁迅当年“娜拉走后怎样”的提问,且在这一大时代中形成了“娜拉抗战”的奇观。更为难得的是,这些青年女性在战地服务的过程中有意识地记录自己的行军历程,如“上海劳动妇女战地服务团”在三年随军生活中,坚持将每天的工作内容写成战地报告/日记,不定期向外界发布新闻通讯,并结集出版了《战地一年》《战地二年》《战地三年》等作为周年纪念物,这既是向社会各界报告前方的民运工作及部队作战情形,也是对自我参与抗战建国事业的实录,在某种意义上可作为现代女性主动介入战争的一份“信史”。

目前对这类战地女性服务团体的学术性研究并不多见。不必讳言,与重大的历史事件相比,此话题在史学界属于不被青睐的边缘,纵有关注也是偏于对其前线活动的述论式梳理及回忆录撰写等,将其纳入“党史”的框架内彰显悲壮的英雄主义与民族精神,而近年来以此为原型的专题纪录片制作及电视剧本的编写,更是以影像所富有的视觉冲击煽动着我们这些“不在场者”的感觉世界。然而,这种隐含民族立场的“在场者”叙述却无法为“不在场”的我们提供一个可供想象的资源,因为它依然内蕴于宏大同一的“全民抗战”框架中,即抗日战争被想象为一场全民参与、理所当然的爱国救亡行动。为了凸显这一总体性命题,不同社会阶层参与方式的差别,不同性别群体介入战争的路径转换,均在暗中消抹,导致我们尚不清晰战争作为一种由男性所主导的政治实践是如何与女性发生错综复杂的关联?在20 世纪30 年代的中国,日益高涨的民族主义浪潮与尚未完成的女性解放难题是否可以在平等和相互负责的关系上对话?本文的写作正是基于以上问题的思考,试图以抗战初期具有代表性的“上海劳动妇女战地服务团”为考察样本,从她们的随军生活及一系列战地工作报告中去探究中国女性基于何种动力走上前线,在战地服务的过程中又如何介入“军民合作”这一政治任务中去?战地报告书写与女性的抗战经验表达之间又构成了何种关系,我们今天该如何阅读和重估这类被称为“大文学”(2)李怡:《〈从军日记〉与民国“大文学”写作》,《首都师范大学学报(社会科学版)》2016年第1期。式的写作?

一、“被看”:女兵在军队中的角色性征

从组织过程来看,抗战初期很多妇女救国组织及服务团体的成立,正是得益于那些从北伐走来的女兵们,特别是像胡兰畦、谢冰莹这样具有写作、演说、组织才能的知识女性,以自己真实的从军经历和革命经验感染着时代青年,更容易成为战时青年女性追随的对象。“上海劳动妇女战地服务团”招募的第一批成员,基本来源于上海基督教女青年会女工夜校,一方面她们具备最基本的读写能力和社会认识,对于前线工作有着强烈的冲动与渴望,特别是在战争爆发后上海大批工人失业的危机中,“到战地去”成为一个既能解决自身出路问题又能借此挣脱家庭的机会;另一方面大多出生于上海本地,语言互通更易与当地民众打交道。从四面八方汇集到上海的各路军队,受制于语言差异无法与沿途民众沟通,导致作战不便甚至发生军民冲突,亟须大量的政工人员从事宣传与组织民众的工作,妇女战地服务团的随军正可以作为补充力量参与到这一工作中来。

在20 世纪的中国革命历程中,“女兵”这一角色的周期性出现已经在挑战着整个社会对女性的认知,“她”试图僭越自己的领地而尝试在历史转折期树立新的身份,似乎对男性带有一种隐隐的威胁性。但从服务团女兵在军队中承担的任务来看,她们的角色依然在很大程度上反映了现代女性在民间就业市场中的职业分工状况,如后勤、护士、教师、文书、演员等,几乎没有履行过严格意义上的军事任务——筑造工事、战斗杀敌等。“上海劳动妇女战地服务团”初入十八军军部报到时,“副官给每人送来一套灰色棉布军装,一顶军帽,一副绑腿,还有一个一寸长、两寸宽,印有青天白日旗帜的符号,写着十八军军部妇女服务团团员的名字,没有官衔”(3)胡兰畦:《胡兰畦回忆录(1901—1994)》,成都:四川人民出版社,1995年,第332页。,换上军服,剪掉长发,她们的外在形象是“兵”,但因随军服务的性质,就具体的工作内容来说并没有明确的限定和划分。在服务团成员所写的战地工作报告中,军长罗卓英的要求被多次提及:(一)唤起民众(宣传、组织、鼓励、运输);(二)侦查汉奸;(三)慰勉战士,救护伤员,纠察军风纪;(四)考察地方公务人员工作实况(4)罗卓英:《做大事》,胡兰畦编:《战地一年》,生活书店,1939年,第2页。。可以说,除了不上火线战斗,人数不多的妇女服务团被要求承担起民运、侦查、慰劳、救护等原本需要多个后勤部门分力承担的工作,但实际上更多时候她们能处理的都是生活化、随机性的琐碎难题,如“军民间因语言不通而发生出来的纠纷;买卖上因手续不清而发生的纠纷;散兵问题;船的问题;民伕的问题;菜的问题;还有汉奸问题……”(5)胡兰畦:《我们服务团的过去和现在》,胡兰畦编:《战地一年》,生活书店,1939年,第15页。在我们的想象中,战争常常与炮火、行军、牺牲、杀戮紧密相连,但我们不能因此而否认了这一时期日常生活的存在,也就是战争间歇期的食宿、驻扎、买卖、娱乐等非战斗事项,恰恰相反,军队在进驻前线村庄之后,因为短期驻扎不免在买卖、租借等小事上发生“扰民”行为以致产生军民冲突,服务团常常作为“调解人”出场做大量的解释与安抚工作。

那么,我们应该如何理解军队中女性所承担的这种辅助性角色?又如何审视世界范围内军事战争中明显而“自然的”性别分工?诚然,自狩猎采集社会之初,男性被选为去“前方”战斗而女性常常处于“后方”的劳动分工首先基于二者在生理上的性别差异,这种差异使男性在长期的合作战斗中建立起他们作为猎人/战士的角色,并在长时间的历史累积过程中建构起男性气概与女性气质的差异,使得女性慢慢被战争与男性拒绝在外且被赋予靠近和平的意涵,如西方社会所塑造的斯巴达妇女、雅典妇女等女性反战形象早已通过各种艺术方式存在于公众的想象中。然而,伊瓦·戴维斯在其著作《性别与民族》(6)[美]伊瓦·戴维斯(Nira Yuval-Davis)的《性别与民族》(Gender and Nation)出版于1997年,在理论层面探讨了女性与民族的关系问题,此书的部分章节被译为中文并收入陈顺馨、戴锦华选编的《妇女、民族与女性主义》(中央编译出版社2004年版)。需要提到的是,该书在第五章“性别化的军事,性别化的战争”专门讨论了现代科技的发展与军队的高度职业化是如何影响妇女参与军事活动,以及人们是如何看待妇女参军这一现象,是在女性主义视域内少有的谈论“军队与女性”话题的专门性研究,对于本论文的核心问题探讨提供了较多启发,以下援引该书第五章的外文文献均由笔者自行翻译,不再另行标注。参见Nira Yuval-Davis,Gender and Nation,London:Sage,1997.中认为即使军队与战争具有明显的性别属性/划分,但“军事和战争从来都不只是‘男性的地带’,女性总可以完成某些至关重要的角色,但又通常不是在与男性平等、毫无差别的基础上完成的。军队内部的性别分工往往比民事部门还要僵化。”(7)Nira Yuval-Davis,Gender and Nation,p.72.这种常规化的分工往往是“女性并不总是直接参与战斗(尽管这样的例子并不少见),但她们在战斗中总是有特定的角色,要么照顾死伤者,要么成为胜利者的私有财产。”(8)Nira Yuval-Davis,Gender and Nation,p.74.伊瓦·戴维斯的判断是基于现代战争性质的变化,即作战部队的正规化与组织化所导致的各军事部门分工协作的需要,而全面抗战初期的国民政府可以说是仓促应战,从各地调集到上海的作战部队面临着各种地方化难题,女兵的随军更多处于“前线”的“后方”这一位置。

这是战争开始的时刻。被安排在辅助位置的女兵们,于战地服务行动中常常显露出一种不自觉的身份证明。在与男兵为伍的战争空间中,女兵常常成为“被看”甚至被质疑的对象。战时青年女性在参与抗战的过程中所产生的种种变化,如剪发、放足、扛枪、穿军服等都是一种“女性”特征逐渐消失的“男性化”过程,因此,无论持何种政治立场或有无政治意识,这些女兵在大众视域中都是最具吸引力的“看点”,特别是在军队这一男性领地中。所以,妇女战地服务团在完成替伤兵换药、洗衣、代写书信、演剧慰劳等工作后,常常通过更显在的体力劳动去僭越传统性别之隔,宣告自己可以与男性完成一样的社会责任。“上海劳动妇女战地服务团”的女兵们曾记录了帮助男兵修筑操场一事:当修筑操场的男兵质疑“我们”只是“小姐”时,“我们”反驳道,“小姐吗?小姐早就回到家里去了,我们这里是没有小姐的,我们都是同你们弟兄们一样,你们做什么,我们也愿做什么,吃苦耐劳也是应该的!”于是,“同志们早就把又大又厚的棉大衣脱掉,挥动手里的武器在和树根、杂草、废物开始斗争了,经过了相当的时间,弟兄们的眼光就换了另一个样,他们好像感到我们真的能吃苦帮他们工作,留连长也看着我们不说什么你们是小姐呀这类话了,看他们的表情好像是在说,这群女孩子的确是和一般小姐不同的。”(9)郑惠珍:《筑操场》,胡兰畦编:《战地一年》,生活书店,1939年,第111页。在这种“被看”的视角下,服务团女兵藉由一种显在的“吃苦”/“体力劳动”成为与男兵一样的人。

除了男兵的“看”,战地女兵在乡村妇女眼中更是一道“风景”。服务团女兵在下乡调查及访问工作中并不停留在远距离的旁观,而是主动走进“屋内”——乡村民众的日常生活空间。“我们到各村庄去调查,一般农妇看见我们到她村上去,大声的叫她们村庄上的人来看女兵,我们走进村庄,她们就叫女先生进来坐一坐,说我们辛苦,这样大的太阳还在外面跑,可是我们左脚还没有走进门口,她们就很天真的问我们有几岁?家里的姆妈在什么地方?我们很诚恳告诉她们后,就找着问她们家庭状况,所以我们的调查非常容易。同时我们的嘴巴‘妈妈,妈妈’叫得实在亲热,在半个月中间全体同志多认着了干妈妈。”(10)胡瑞英:《我们的干妈妈们》,胡兰畦编:《战地一年》,生活书店,1939年,第61页。下乡宣传演变成了“认亲”现场,隐约透露出一种新的政治伦理的生成:现代社会治理与传统地缘亲情的结合。相比于扛枪的男兵而言,女兵身份无疑为调查工作提供了极大便利,农妇与女兵基于性别特征也更容易产生情感的共契,将彼此的称呼瞬间切换后在短时间内建立起一种“在场”的信任模式,从而更有利于抗战宣传和动员工作的展开。对于经历过20 世纪初期军阀混战(11)从1916 年到1928 年,中国进入军阀混战时期,仅大规模的战争就有直皖战争(1920)、直奉大战(1922)、第二次直皖大战(1924)等。的乡村而言,连年战火使人们谈兵色变,而女兵的家庭走访式宣传,在现实层面可以最大化地消除民众的“惧兵”/“厌兵”情结。当然,在这种联络群众的形式背后,我们仍能感觉到,中国革命/抗战进入乡村依靠的依然是乡土中国“熟人社会”这一传统资源,这样看来,“兵”与“民”之间的关系建构既是政治的,也是伦理的。

二、“介入”:女兵的战地服务实践

胡兰畦在20 世纪90 年代写就的回忆录中曾不无讥讽地提到当时的知识界,“他们中间,茅盾常常穿着中国式的哔叽长袍;胡愈之一贯穿西装;梅龚彬人虽瘦,但仪表俊秀,不但西装笔挺,而且头发无论何时都梳得整齐光滑。这班人在咖啡馆中都温文尔雅,谈笑风生,谁也看不出他们是忙于抗敌救国的著名人物。其实,当时文艺、新闻界的很多抗敌救国工作,都是他们在咖啡馆中商议决定下来的”(12)胡兰畦:《胡兰畦回忆录(1901—1994)》,第316页。“八•一三”事变的爆发,使得上海外围的宝山、嘉定、月浦、杨行等地成为战火炎炎的抗战前线,来自广东、湖南、四川、云南等地的各路抗日大军一时间都汇集在这一东战场。上海各界在紧急准备物资的同时也派代表亲赴前线慰劳抗敌将士,如沈钧儒、章乃器、李公仆、郭沫若、沈起予,以及《大公报》记者范长江等,然而,这些社会名人在完成视察、访问、慰勉等“仪式”之后便匆匆返回后方,很难真正深入前线。。不难理解,对于20 世纪20 年代即从军北伐的女兵胡兰畦来说,“在咖啡馆中”抗敌救国是她所不齿的,她向往的是一种“到前线去”的冲动与行动,而且这一行动不止于个人,还包括众多渴望走出家庭、学校、工厂去参与社会事务的时代女性。

不同于社会名人通过视察、慰问等给予抗战将士精神鼓励,妇女战地服务团更多的是通过身体力行的“劳动”,如救护伤员、慰勉战士、下乡宣传、调查户口乃至侦查汉奸等参与抗战,可谓“哪里需要哪里搬”,“有时在大雨淋漓泥滑的道路上去为军队找船只。有时去做安定民心的宣传,有时在集合散兵,有时在烧饭,有时在找伕子。总之,我们的工作没有离开军队和民众的任何一面”(13)胡兰畦:《我们服务团的过去和现在》,胡兰畦编:《战地一年》,生活书店,1939年,第17页。。对于战地服务团来说,“服务”/“服从”于军队及民众,既是随军过程中的现实需要,亦是她们在具体的民运实践中形成的一种工作伦理——“总司令所训示我们的,工作者必须深入群众,和群众发生真挚的感情。我们每到一个地方,不论是部队或是乡村城市,我们都记着总司令这个训示,亲切地和群众接近,谈话,随时注意解除他们的痛苦以及困难。我们时常记住这一句合理的话:‘服务工作就是最好的宣传工作’”(14)胡兰畦:《我们的工作环境与工作方法》,胡兰畦编:《战地二年》,劳动妇女战地服务团出版,1939年,第4页。。

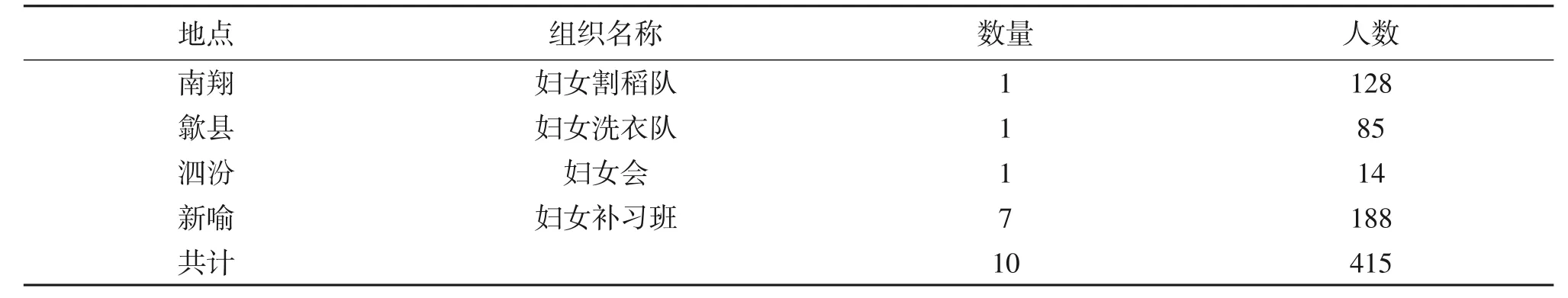

除了军队内部的劳动,服务团女兵更多的是通过组织当地妇女参加生产、劳动与学习。因为抗战动员及宣传不仅仅是寻求大量人力、物力的支持,更重要的是,如何让民众建立对抗战的认识,切实参与到“全民抗战”的实践中来。胡兰畦在纪念服务团成立两周年时曾作文《回顾二年》,将近两年的战地工作内容以表格的形式统计汇总,包括保甲长会议、妇女茶话会、妇女组织、儿童组织、群众大会、戏剧歌咏、慰问出征军人家属、慰劳品数量表、救济难民、侦查汉奸、伤兵工作、文字工作(出版图书、期刊与壁报、发出通讯)等,可谓事无巨细(见表1(15)胡兰畦:《回顾二年》,胡兰畦编:《战地二年》,劳动妇女战地服务团出版,1939年,第2页。)。

表1 妇女组织(从民国二十六年(1937)十月始至民国二十八年(1939)六月止)

胡兰畦曾在《火线上的妇女割稻队》一文中写到乡村妇女在服务团的带领下跑上火线抢收稻子的生动场景:

割稻的人都站在水中摸索着开始工作,队员们就在田边照料他们,女人们割稻子,男人们挑箩筐当运输,他们慢慢地习惯了在黑暗中做事,好像生了夜眼一样,她们自然地越割越快,我们只听见许多镰刀拉断稻子发出来,喳、喳、喳的声音,她们自己也不知道是手的功劳,或者是眼的功劳。在她们已经感到并不一定需要灯火的时候,忽然天上放出一团火光,把稻田照耀得和白日一样,我们看着一大群人都拿着镰刀,拉着稻子,站在田中做着一样的运动。(16)胡兰畦:《火线上的妇女割稻队》,胡兰畦编:《战地一年》,生活书店,1939年,第83页。

队员们照料、女人们割稻、男人们运输,火线上的收割运动可谓分工明确。这种集体劳动的形态在叙述中透露出一种朴素的乡土互助伦理,只不过劳动互助模式已经从传统社会中的“民与民”转变成“军与民”的合作,加上黑夜里敌机的照明弹,更散发出一种集体迎战的热情。事实上,以抗战动员为根本的服务团女兵在下乡过程中承担了更多的“非抗战”事务。类似于割稻运动的还有前线耕种运动,只是动员对象从农民转为士兵,士兵在前线垦殖荒地,利用战斗间隙来从事生产,前方若有紧急任务再丢下锄头扛起枪,且军民合作在分工明确的同时也兼顾乡土的德性政治,“军民之间约法三章:由民众自耕,部队供给牛和种,收成军民平分;由部队耕作,老百姓回来时,将收成三分之一给原主(即佃农,田主不在其例);无业主的田地,全部收成由部队自得,必要时分一部分给难民”(17)张荻秋:《士兵耕作在前线》,胡兰畦编:《战地三年》,劳动妇女战地服务团出版,1940年,第231页。。这种耕作方式使战场又回归为农场,士兵回归为农民,与其说是军民合作在乡村场域的现实演练,不如说是乡土中国民众在特殊的战时语境下自觉转换角色的结果——“兵”“民”身份合一。

从战区的农业生产和经营来看,军队已经在代行当地政府的权力,适时地安排和规划着地方的经济秩序与民众生活,换句话说,作为“闯入者”的军队在事实上成为了“救助者”。除了农业生产,服务团通过宣传召回民众,帮助回乡农民解决生活问题,同时便利军队的日常生活供给,如组织农村合作社来激活当地的商品市场,“全社的资本共五百元,暂由军部先行垫出,在选定社址后,即用松枝、稻草搭成草房一百五十余所,完全供远处小贩在此营业,因小贩一天多似一天,因此范围便扩大了,于是就改名为‘战地市场’”(18)周文南:《战场上的新市场》,胡兰畦编:《战地二年》,劳动妇女战地服务团出版,1939年,第96页。。这一“战地市场”成为前线民众的生存之道,妇女还可去军队洗衣赚钱作为经营资本,改善生活。除了经济生活,军队还将现代社会的卫生观念带进来,在偏僻落后的乡下展开卫生运动,发动民众清扫家院以防疾病多发。“老百姓不肯打扫,说没有扫帚,我们就买许多的扫帚送给他们,并且我们亲自去替他们扫,扫的扫,挑的挑,老百姓见到我们去和他们打扫,他们很难为情似的,老表和老表嫂们都自动的拿着粪箕和扫帚来扫,这一来,他们对于本身和家里的清洁也随时注意到,我们就每天去检查清洁,哪一家清洁,我们便在他们的门口贴张白纸条上面写着‘清洁’二字,若是家里不清洁,就在他们的门口贴上一张红纸条上面写着;‘肮脏’二字。”(19)林曼萍:《江西老表的清洁运动》,胡兰畦编:《战地二年》,劳动妇女战地服务团出版,1939年,第139页。军队对“地方”的改造,仍然延续了“五四”以来对现代社会的想象,同时加入了很多经济、医疗、卫生等元素。

服务团女兵是作为一个独立的妇女团体被组织起来,但在军队中是作为随军的政工人员介入“军民合作”中去的。当地方政府公务人员逃走或涣散的情况下,作为“闯入者”的军队主动介入地方事务中,代表“国家”对“地方”展开监督和规训,十八军军长罗卓英给战地服务团布置的任务中有一项正是“考察地方公务人员工作情况”(20)罗卓英:《做大事》,胡兰畦编:《战地一年》,生活书店,1939年,第2页。。这样一来,被编入军部政训处的战地服务团,就是以“干部”身份而非纯粹的“女兵”身份随军,在各种琐碎的事务工作之外同时被赋予管理/治理地方的权力。女兵李惠英在《捉拿保长》一文中记述了这样一件小事:嘉定县第二区第八保的保长王家章为了保住自己的四十亩田地,强行将正在修筑中的交通路线改道,乡民将此情况报告军队后,由“我”和胡瑞英化装成乡下姑娘敲门侦查,最后配合特务连同志武装缉拿保长。柳秀娟《发现了有汉奸嫌疑的理发店》、尹卜驹《钉梢》等也都是这一类女兵“化装”事件。在战时地方情境中,这种既服务又管理的双重角色远远不是现代科层制中“官员”这一概念所能解释的。

战地服务团在乡村所进行的一系列动员实践,如割稻运动、清洁运动、洗衣运动、合作耕种、军队借贷、演剧教育等等,都属于一种更为感性的并同群众日常生活息息相关的劳动形态,即重视当下的现时性效果,而非停留在理念或思想的抽象层面。也许,只有从这种切身的军民互动中,“抗战”才能从“少数人的鼓动变成多数人的信念”。从战地服务团的“下乡”实践中,也可发现战争动员其实是一种实践性极强的社会运动,其构成因素是多重的:既有经济因素(农业生产与交易),也有政治因素(抗战救国);既有伦理因素(劳动互助),也有权力因素(军与民的层级关系),甚至包括情感和心性,这些方面的原因实际上构成了战时中国军队与民众合作/不合作的关键性特征。通过生产及生活重新缔结军与民的关系,创造了一个新的政治/经济的共同体,或者说,这也是一个建立在乡土互助理念上的道德共同体。

然而,当军队围绕乡村劳动事务展开“全民动员”的政治询唤时,也有意无意地回避或者遮蔽了某些遗留问题,如妇女儿童等“弱者”的生存/解放在部队离开之后是否又会回到老路上去?(21)龚琦玮在《生活的悲剧》一文中刻画了识字班中11岁的黄毛丫头,为了家用维持而出嫁成为童养媳的悲剧。在军队常驻乡村之时,服务团通过开办妇女识字班等,俨然成为当地妇女解放的领路人,“一直做着家庭奴隶的表嫂,洗衣服烧饭抱孩子,一点事弄不好就挨打,没有人同情,也没有人帮助。妇女班成立就成了她们的乐园,她们申冤的法堂。在那里没有丈夫公婆的恶脸,只有老师温柔和蔼的体贴与教导。她们天真快活得像孩子,她们勤快苦读又像书生。在黑板上写错了字,就把舌头一伸,再把心爱的手帕从衣襟上拿下来擦掉错字再写。叫她们个别唱歌时,会唱就站起来坦然的唱完,不会唱的就像念经似的,也一口气把歌词背完;哪怕羞的站起来唱一句,蒙着脸坐下去,可是不甘心落伍,站起来再唱,唱不出又坐下,想想还要唱,再三的奋斗,终于要把一首歌吞吞吐吐的唱完才安心。在家受了气就找老师,或住在老师家不走。要等他们丈夫公婆来说好话才服气。我们离开她们后,她们出了事还写挂号信来,要我们去帮她们解决。”参见胡兰畦编:《战地三年》,劳动妇女战地服务团出版,1940年,第244页。军队在乡下所展开的卫生运动是否只是一种停留在形式层面的“表演”与“操练”?真正把现代文明社会卫生观念传播到乡村势必需要借助政治的力量。但至少说明服务团的劳动实践及动员在战时军民关系中的重要作用,而且,不止是战时,它还继续延伸到1949 年之后的社会、文化、思想等各个领域,直接形成某种隐形的政治-文化结构,只不过,在共和国初期大规模的社会主义“动员-改造”运动中,曾经支持中国革命的乡土社会开始从合作者转变为被改造的对象。

三、“我看”:工作日记与女兵的战地体验

为了纪念“上海劳动妇女战地服务团”工作一周年,胡兰畦要求每位团员写一篇文章,并按队列分配了写作任务,“第一队到战地上的同志写从上海出发至东线撤退;第二队的同志写行军生活和在皖南的工作情形;第三队写皖南前线及赣北工作情形”(22)秦秋谷:《我们怎样纪念战地一周年》,胡兰畦编:《战地二年》,劳动妇女战地服务团出版,1939年,第3页。。对于缺乏写作技能及经验的服务团成员来说,即使曾在武汉中国青年记者学会暂住时受教于范长江、陆诒、陈农菲、黄药眠等职业记者的指导(23)服务团成员将中国青年记者学会的记者们称之为“舅舅”,秦秋谷写文谈到“舅舅们对外甥女儿们的教育和期望”,“现在舅舅们常常给我们来信,鼓励我们努力写稿,尤其是黄大舅药眠,简直成了我们的函授老师,每封给我们妈的信上从没有一次不提及外甥女儿们的,他们希望我们将来都成为中国先进的女新闻记者。”参看秦秋谷:《那么多的舅舅》,胡兰畦编:《战地二年》,劳动妇女战地服务团出版,1939年12月,第52页。,但也只具备基本的新闻采访及通讯摹写的能力,所以,“写作”更多地停留在对前线工作内容的“忠实记录”。初稿上交后由胡兰畦负责修改(24)胡兰畦在回忆录中曾自述,“在编写《战地一年》时,我和团内文化程度高一点的秦秋谷、陈阑湘、周文南都忙着看稿子。秦秋谷在上海时有个常在一起搞音乐的同学朱莘薏,这时正在汉口一个学生流亡团体中,他也常来帮助我们看稿,校稿,而且都做得很好。”参见胡兰畦:《胡兰畦回忆录(1901—1994)》,成都:四川人民出版社,1995年,第419页。,书记组整理,最终在末尾附上《本团在前线工作报告》后汇成《战地一年》,由生活书店1939 年3 月初版,封面上端是总司令罗卓英的题字“战地一年”,左侧是罗卓英的签名及印章以示在第十八军军部服务,扉页上印有一张罗将军骑马的戎装照。《战地二年》将写作按时间和地点的变动安排分为五个阶段,既是时间与空间的转换,也是工作方式的演进记录。1940 年12 月初版《战地三年》则直接以服务团女兵三年间的行军地图作为封面,跨越八省的路线图(上海、江苏、安徽、浙江、江西、湖南、湖北、河南)可视为这支女兵部队的交通史,区别于前两部的是,这本战地报告按写作内容分为“战地旅程”“八百里赣北战场”“英雄们”“散开作战”“播种•收割”“秋季攻势”“老表•表嫂”等,具有较强的主题性与审美意味,最后一章“最大的不幸”即以团员周文南的去世为结尾,似乎也预示着这支女兵部队的行将解散。

从《战地一年》及后续出版的《战地二年》《战地三年》来看,这些纪念册的写作风格及语言运用并未显出过多参差,而是经过了统一的编辑与修饰,总体而言是一种集体创作,即使是《战地三年》收录的《到安福——日记一页》(霍和风)等也是以“日记体”写就的工作报告,而非以私密性的私语言说,即服务团成员所写的日记只停留在文体形式上。学者张全之曾指出中国作家热衷于宣传抗战,却很少有人上阵杀敌,“实战经验的缺乏,使他们对士兵的生活和心态缺乏了解。在苏联卫国战争期间,‘以红军指导员、政工人员、军事记者、战士、民兵、游击队员等身份走上战场的有1 000 多位作家,其中许多人立下战功(21 位获苏联英雄称号),1/3 人员(400 多位)捐躯沙场。’与此相比,在中国八年的抗战中,真正走向战场的作家是屈指可数的。这也就难怪中国一直没有出现苏联那样的‘战壕真实’派小说。”(25)张全之:《火与歌:中国现代文学、文人与战争》,北京:新星出版社,2006年,第192页。讨论二战期间中苏两国的战争文学写作差异不是本文的旨意,而是想要说明:在服务团女兵略显朴素和“自然主义”式的战地生活记录中,其实可以窥见“中国战壕”的影子。

服务团的工作区域基本上是跟着总部,离实际的火线较远。在面临去火线的机会时,队员们很是兴奋,女兵去战壕无疑是鼓舞士气的一件大事,同时还能亲眼看到火线及战壕的真实样貌。“我们”跳进了交通壕,看到“掩蔽部就是士兵休息的地方,在地窖里面;每座掩蔽部可容纳十人左右,换防下来休息的士兵在烛火旁读着战壕生活,步兵操典等……一支蜡烛点在墙上一个长方形的窟窿上,既省地位又可以使光不致漏出战壕外;虽然在不亮的灯光中可以看得到整齐的内务,军毯折得箱子一样的有棱角,枪并排在墙旁。理想中的战壕是一定乱七八糟的,可是恰恰相反,他们的内务比后方有房子住的地方还整齐,建筑得更适宜于军人简单朴素的条件”(26)秦秋谷:《去战壕》,胡兰畦编:《战地二年》,劳动妇女战地服务团出版,1939年,第107页。。这种以第一人称“我”为叙述者的讲述实质是“展示”——向那些无法接触到战壕的读者大众展示中国战壕的面影,这种“展示”是客观的、即时的、个人的,而这种第一人称的叙述具有无须他人证实的权威性,至少在阅读层面改变了读者对“战壕”这一陌生空间的想象。金敏玉在《上前线的印象》一文中,也讲述去万家埠七十九军部慰劳一事,谈及前方的情形和原先想象的完全不同,凡是有部队驻扎的村子远远望去就知道里面有队伍,“本来是破房子已成了新房子,不但已修理好,甚至把四围的墙壁都漆上能改少目标的灰颜色。小路成了大路。原来没有路的,也有了大路,还可开三辆卡车。他们的饭堂、操场、茅房、站岗的岗位、阴沟……一切都变成了新的。那种做法,并不像我们想象那样简单。他们本身是丘八,而做出来的东西,却像懂得艺术一样做的,完全利用天然物资来建筑很美丽的东西。把稻草当作瓦片,竹子当作木材;泥土、青草,堆得高高的,切得方方的,当作板凳。再放大些,就成了床铺。这些美丽而坚固的建筑物,都是他们从火线作战下来休息几天中造成的”(27)金敏玉:《上前线的印象》,胡兰畦编:《战地二年》,劳动妇女战地服务团出版,1939年,第90页。。

女兵与战壕的“相遇”背后是对战壕这一空间中“兵”的身份认同,但在认同中获得一种雄强的男子气概时,也容易陷入简单的仇敌情绪,面对战争暴力时缺乏更为理性的反省与审视。服务团成员在工作报告中写道枪毙汉奸等事,并以通信的形式将其提前发表在后方的报刊上,如秦秋谷在《枪毙汉奸——上海劳动妇女战地服务团通信之一》中写到一个18 岁中国乡村少年,被敌人利用去我方的战壕里数炮位,结果使我方损失惨重,被抓之后即将面临死亡,“他呆呆地站立在那里,一动也不动,头颈上和腰间缚了一根绳子,像羔羊一样任别人牵着,从他的呆头呆脑的态度里看得出来,愚蠢得可怜,他上身穿着一件破旧不堪的棉背心和纽扣不奇的旧老布襟里短衣,裤子也撕得不能收拾了。简直是个小叫花子”。这完全不是我们在抗战电影中所看到的狡猾谄媚的汉奸形象,而是一个愚弱、无助、胆怯的乡村少年。战争的残酷一方面激发了军队为保存自身而杀死所有敌对者的本能,另一方面却又流露出对生命的轻视,执行者要在少年完全不知道自己将被枪毙时开枪,“直到他要处刑前的一刹那,他还飞快地向回家的路跑着”。服务团女兵以细腻的笔法描摹了少年的“死后”:“一颗子弹正从他的右后脑穿进去,由前额穿了出来,把他倒栽在棉花田里。鲜红的血和脑浆汩得迸出来,溅在一朵朵的棉花上,一瓣瓣的棉花叶上,把白的花染得火红,绿的叶染成紫降。”(28)秦秋谷:《枪毙汉奸:上海劳动妇女战地服务团通信之一》,《妇女生活》1937年第5卷第4期。“白花绿叶”和“鲜红的血”并置一处,强烈的色彩对照,生与死的相隔,映照着战争的虚无与残酷,伊瓦·戴维斯提醒我们:“现代战争往往扮演两个潜在矛盾的角色。一方面,在国家危机和战争时期,他们是民族团结和爱国主义的焦点,这个联系跨越了阶级、地域、出身,以及年龄和性别的差异。另一方面,他们发展为一个现代高效的公司,其结构和目标是以最有效和创新的方式完善制造死亡和毁灭的能力。”(29)Nira Yuval-Davis,Gender and Nation,London:Sage,1997,p.97.

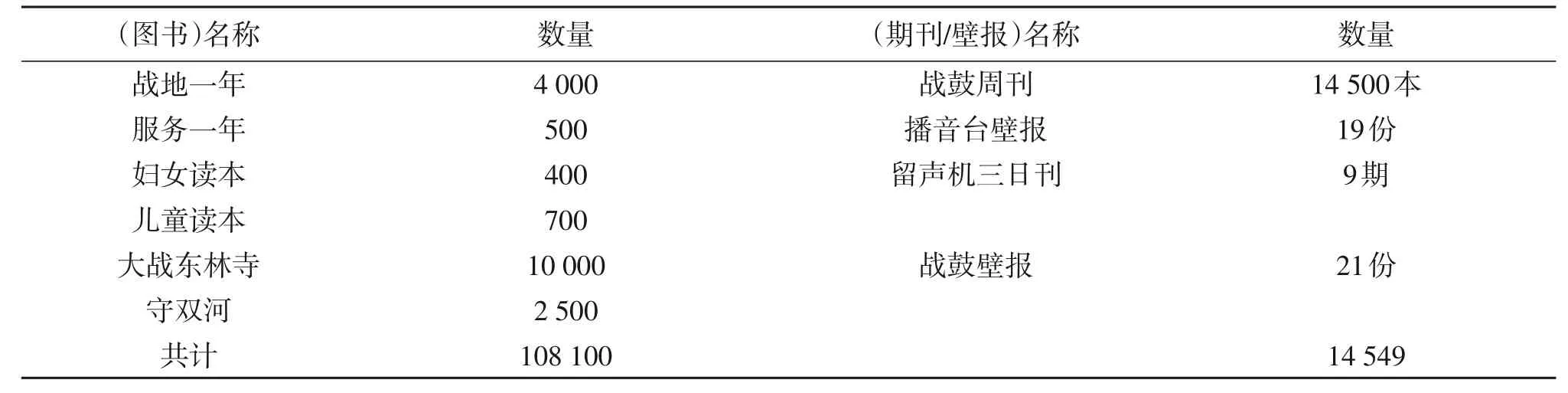

战地服务团成员除以日记的形式记录军队工作内容,也实践着“文章下乡,文章入伍”这一口号,编辑出版了一系列《妇女读本》《儿童读本》及《战鼓周刊》《战鼓壁报》等,作为教育战地民众及士兵的教材。“文章”在战地这一流动的空间中,除了图书壁报等,更多地指向战地戏剧一类的现场演出形式,这是文艺根据战争时代的需要所做出的调整。然而,由于参演人员并非职业演员,在短时间内要完成创作和演出并非易事,如根据十八军将士的真实战斗经历而改编的话剧《大战东林寺》就面临这一难题,“《大战东林寺》排演的时候,战斗场面总是不容易演得像。特务连的留连长看到这一情况,连忙选了几个士兵到服务团来表演白刃战,让服务团的团员对拼刺刀有实感体验,演起戏来就比较逼真了”(30)胡兰畦:《胡兰畦回忆录(1901—1994)》,成都:四川人民出版社,1995年,第364页。。这种边学边演边创作的形式属于一种典型的“突击运动”/“突击文化”,成为战地戏剧的主要实践形式(见表2(31)胡兰畦:《回顾二年》,胡兰畦编:《战地二年》,第8页。)。

表2 文字工作(从民国二十六(1937)年十月始至民国二十八年(1939)六月止)

是否应该将女兵的战地工作报告视为一种更接近“真实”的写作?或者说战争这一场域何以在女兵与其写作之间建立并维持着一种虚拟而又不容置疑的“真实”关系?对于“上海劳动妇女战地服务团”所出版及发表的战地工作报告/日记,从写作动因及过程来看是“写给他人看”或者说“不妨给他人看”的“假体日记”(32)赵宪章:《日记的私语言说与解构》,《文艺理论研究》2005年第3期。,这与团长胡兰畦的编辑/作家身份有直接关系,使其在领导女兵“身体入伍”的同时带着“文章入伍”的充分自觉,“战地日记”的系列出版正是为抗战初期全民动员工作造势的彰显,因为女性这一代表着柔弱、本应远离战争的群体也亲临战地,并且以笔记录这三年的从军历程,为当时抗战中的“新女性”提供了另类想象(33)“上海劳动妇女战地服务团”在当时受到社会各界特别是国共两党的认可,被树立为中国妇女挣脱封建桎梏参与抗战救国的时代典范。服务团成立后,上海各界名人如郭沫若、邹韬奋等也曾亲临战地示以慰劳;1938年在武汉青年会的大剧院里,宋美龄由罗卓英陪同接见了上海劳动妇女战地服务团的全体成员;1939年周恩来在延安女子大学的开学典礼上赞扬胡兰畦所组织的战地服务团在前线艰苦奋斗,是在抗战洪炉中锻炼出来的新女性,妇女地位的提高也是由于妇女努力参加革命而成的;1939年李济深更是代表国民党政府军事委员会嘉奖胡兰畦,授予其少将军衔,任战地党政委员会政治指导员,使得胡兰畦成为名副其实的“女将军”。。只不过,作为“非专业写作者”的女兵们身处历史的现场,她们的文字更为直露和坦率,偶尔流露出对所在部队第十九集团军长官的敬仰、对同行部队兄弟作战的肯定绝非虚伪,但历史残酷正在于,这些均成为她们在1950 年后一系列运动中的“罪证”。

余论战后:记忆的战争

1938 年,世界战争日益迫近英国之际,弗吉尼亚·伍尔夫创作了一部形式独特的政论性小说《三枚旧金币》,以女性的身份向国家说“不”——“作为女人,我没有祖国。作为女人,我不需要祖国。作为女人,我的祖国是整个世界”(34)[英]弗吉尼亚·伍尔夫:《三枚金币》,《伍尔芙随笔全集》卷III,王斌等译,北京:中国社会科学出版社,2001年,第1141页。。当然,伍尔夫做出这样明确的反战宣言,是基于其激进的女权主义立场,大半个世纪前的英国或是世界的其他地方(尤其在前殖民或半殖民国家),女性几乎被排除在所有公共事务之外,但当战事爆发,国家却以民族之名号召妇女参与支持。那么,民族国家对于女性来说,究竟意味着什么?伍尔夫对国家的清醒认知,为我们提供了重新审视或者说是反证同时期中国女性与战争关系的视角,这是我们必须承认的事实:20 世纪30 年代的中国,社会各界各地区组织起形式不同的妇女团体作为民族/国家计划的组成部分,虽然此时女性无论在私人领域或是公共空间的生存处境并不乐观,但从其实践层面来看,与其说女性从此被裹挟进由男性主导的战争暴力之中,不如说“她们”比“他们”还要更为积极自觉地迎接这场民族之战。

然而,当战争的迷雾散去,对战争的重新书写、回忆、叙述便接连浮出水面,构成了历史当事人面对过往历史、进而整合纷杂记忆以构筑身份认同的重要参照,如阿伦特所言:“除非经由记忆之路,人类将不能达到纵深。”(35)[美]汉娜·阿伦特:《过去与未来之间》,王寅丽、张立立译,南京:译文出版社,2011年,第89页。。“战地三年”后,“上海劳动妇女战地服务团”的故事并未就此结束。在新时期的后革命叙事中,无论是史学界对其前线活动的史实考察(36)参看陈群哲:《上海劳动妇女战地服务团述论》,《江西社会科学》1997年第9期;游海华《战地服务与社会动员——上海劳动妇女战地服务团考察》,《安徽史学》2018年第2期。,抑或以此为原型的专题纪录片及电视剧本的编写,都使得这一团体被重新叙述。“上海劳动妇女战地服务团”专题纪录片的开头有一段“前言”,将其定义为“由革命前辈何香凝倡导组织、著名的反法西斯战士胡兰畦为团长,中共地下党派遣了党团员参加的一支以上海青年女工为主体的妇女抗日队伍”(37)参见专题纪录片:《抗战女兵——记上海劳动妇女战地服务团》,导演袁嘉锡,上海易点影视传播有限公司拍摄制作,https://v.youku.com/v_show/id_XMjc0MTQ2OTkwNA==.,影像中大量珍贵的战地照片再次将观众拉回历史现场,但经典的革命叙事在契合官方政治意识形态下红色历史遗产构建的同时,将“活的历史”转化为具有“可读性”“可视性”的视觉符号。

更有意味的是2016 年以服务团战地经历为蓝本写就的传记《春早木兰花》的出版。1940 年初版的《战地三年》末尾“附录”中有一张《工作人员简历表》,较为详细地呈现这支女兵部队成员的姓名、性别、年龄、籍贯、毕业院校、入伍年月等信息,丝毫未提个人的政治倾向等,只是从其来源看,前期成员以上海及周边地方的女工为主,后期则以女师及女中院校毕业生为主,有明显的教育背景上的差别。但在《春早木兰花》(38)李博生、张小金:《春早木兰花》,北京:西苑出版社,2016年。中,附录中“上海劳动妇女战地服务团人员情况”则凸显其明确的政治立场,以“共产党员”“共青团员”“进步青年”等对成员进行分类,且“还原”了一个以胡兰畦为中心的中共地下党组织。此书从目录的设置上看是借用古典的章回体形式,内容上则属于后人根据史料所作的历史演绎,当年女兵们所著的《战地一年》《战地二年》《战地三年》等更为接近历史现场的抗战实录在后人“重写”的“女兵故事”中仅据次要地位。基于为这支服务于国民党军队的女性战地服务团翻案,所以行文叙述中将其塑造为一支打入敌人内部的地下中共组织,且与幸存于世的服务团女兵当前的生活现状相连接,特别是大篇幅讲述为寻找战友和为服务团“正名”的艰难过程,情节安排看似紧凑、前后呼应,不断强调当事人的回忆以展示“真相”,然而越是努力越是显得自相矛盾。

这触及的恰恰是女性与国家关系的核心问题。战时女兵的“书写”与战后的“被重写”,使得这段历史从女性主义、民族主义话语过渡到政治话语的博弈中,“女兵故事”已然从一个基于现代女性僭越传统性别区隔而具有尊严感的行动,转变为为做统战工作而打入“友军”内部的具有特殊性内涵的政治行为。女性与战争的关系似乎并没有那么简单,“为谁而战”成为一个需要“正名”的问题。那么,战争回忆与重写在人际、代际、党际之间的对话中究竟扮演何种角色?从写作效果而言,后辈对战争历史的重写更多停留在为“父辈”讨还历史公道的层面,形成的是代际之间的记忆传递和情感共契,指向一个以血缘、团体、性别、身份认同为核心而构建的心智结构。无论是女兵成员在幸存后的回忆录、女兵后人的再叙述、影像艺术的再呈现等等,在过去与现在之间滑动的同时,在刻意地抹掉一些不应该或不值得再去记忆的痕迹的同时,其实也隐含着对现实政治与社会文化的妥协式理解,将战争政治的受难者与幸存者都放置在新的框架中观看,进而营造了一个非常“安全的”诉说空间。