地方政府专项债券资金使用效益优化探究

2022-07-15杨文君

●毛 晖 杨文君

为防范化解地方政府债务风险,我国于2015 年开始实施新《预算法》,允许地方政府在限额内发行债券。 按照用途和偿还资金来源, 地方政府债券分为一般债券和专项债券。 其中,一般债券用于没有收益的公益项目,以一般公共预算收入和再融资偿还本息; 而专项债券用于有一定收益的公益性项目, 并以公益性项目对应的政府性基金、专项收入、发行专项债券偿还本金, 利息则不能通过发行专项债券支付。

2020 年新冠肺炎疫情蔓延, 加剧了我国外部经贸环境的不确定性,使我国经济下行压力加大。 2021 年底召开的中央经济工作会议明确提出,2022 年要继续实施积极的财政政策。同时,积极的财政政策要提升效能,更加注重精准、可持续。 而地方专项债券作为重大项目融资的有效工具, 在这一过程中发挥着积极的作用。

2022 年1 月国务院常务会议强调, 要发挥专项债资金带动社会资金的作用,扩大有效投资,要聚焦经济社会发展短板领域与重点方向, 支持建设经济社会效益明显、 带动效应强的重大项目。 2022 年《政府工作报告》提出,专项债券要坚持“资金、要素跟着项目走”,合理扩大使用范围,发挥重大项目牵引和政府投资撬动作用,改善民生,提高专项债券的使用效益。

一、有关地方政府专项债券使用效益的政策规定

为规范地方政府专项债券的发行,提升专项债券使用效益,中央政府出台了系列规定, 在专项债资金使用范围、 用途调整与信息公开等方面作出了相关要求。

第一,在项目选择上,专项债券应当用于有一定收益的公益性项目①。 政策规定, 专项债券资金应当投向符合国家重大战略的重点领域且具有一定收益的公益事业项目, 如交通基础设施、能源、农林水利、生态环保、民生服务、冷链物流设施、市政和产业园区基础设施等,以及中央重大决策部署、具有较大示范带动效应的重大项目②,积极支持“两新一重”③,通过优化专项债资金投向提升使用效益。

第二, 中央赋予了地方自主权对专项债券资金用途进行调整。 政策规定,适用资金用途调整的情况主要有:因准备不足短期内项目难以建设,或实施过程中项目因重大变化减少资金需求,或发生资金结余情况,或出现违规问题等。 出现上述情况时,中央允许省级政府及时按程序调整用途④,以避免资金沉淀在账户上, 最大程度发挥专项债券的作用。

第三,政策要求,不断加大专项债券信息公开力度⑤。在发行环节,政府应当公开经济社会发展指标、 地方政府性基金预算情况、专项债务情况、拟发行专项债券信息、对应项目信息、第三方评估信息等。 在专项债存续期,各地政府应当披露资金使用情况、对应项目建设进度、运营情况、项目收益及对应形成的资产情况、违法违规情形,以及发生可能影响收益与融资平衡能力的重大事项和债券资金用途调整情况。 专项债的信息公开,有利于加强社会监督,规范运作流程,提升资金使用效率。

二、我国地方政府专项债券的发行与使用效益状况

(一)发行规模

目前, 我国具备地方政府专项债券发行权的地区共37 个,包括各省、自治区、直辖市,以及单列市大连、宁波、厦门、青岛、深圳和新疆生产建设兵团。 其发行的总体规模如图1 所示,2015 年至2021 年全国地方政府专项债券发行额总体呈上升趋势, 由2015 年不足1 万亿元,到2021 年将近5 万亿元。

图1 2015—2021 年全国地方政府专项债券发行规模

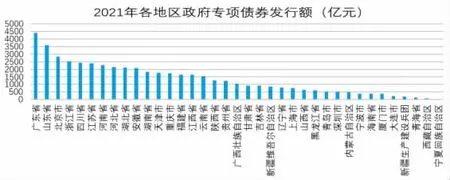

2021 年各地专项债券的发行情况如图2所示,发行规模最大的十个地区分别为:广东、山东、北京、浙江、四川、江苏、河南、河北、湖北和安徽。 其中,广东省发行额远高于其他地区,接近4500 亿元。

图2 2021 年各地区政府专项债券发行规模

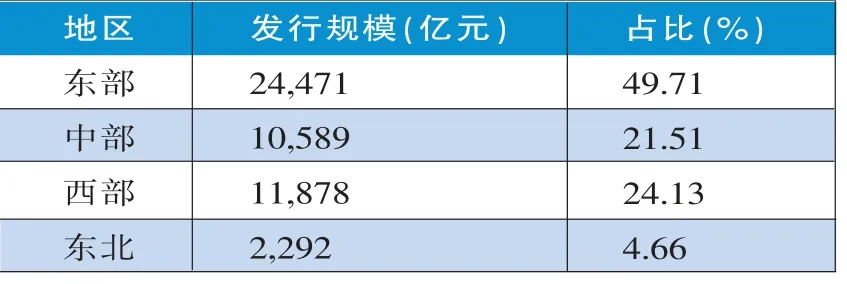

总体而言, 经济发达地区的专项债券发行规模更大。如表1 所示,我国近一半规模的专项债券由东部地区发行,占比最低的是东北地区,仅占4.66%。

表1 2021 年专项债券分地区发行规模及占比

(二)发行结构

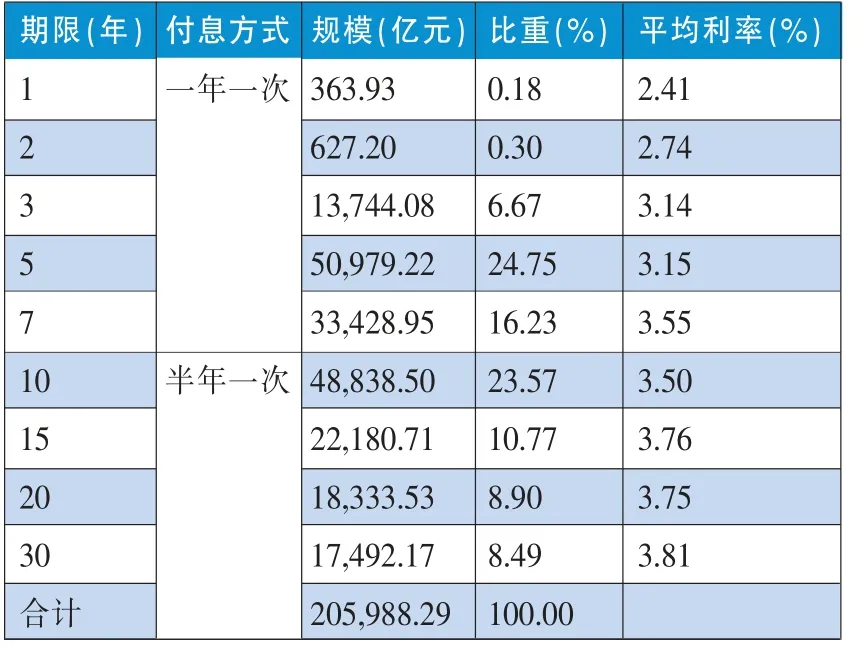

债券期限结构如表2 所示, 地方政府专项债券发行期限分为1、2、3、5、7、10、15、20 和30年共九档。其中,占比最高的是5 年和10 年,合计接近50%;其次为7 年、15 年;20—30 年的长期债券比重不高,合计不到18%;比重最低的是1—2 年的短期债券,合计不到0.5%。由此可见,地方政府专项债券发行以中短期5—10 年为主,20—30 年的长期债券占比较低。 付息方式上, 期限为10 年以下采用一年一次的方式,10年及10 年以上则采用半年一次的方式。平均利率整体上随期限增加而增加。

表2 地方政府债券各期限规模与比重

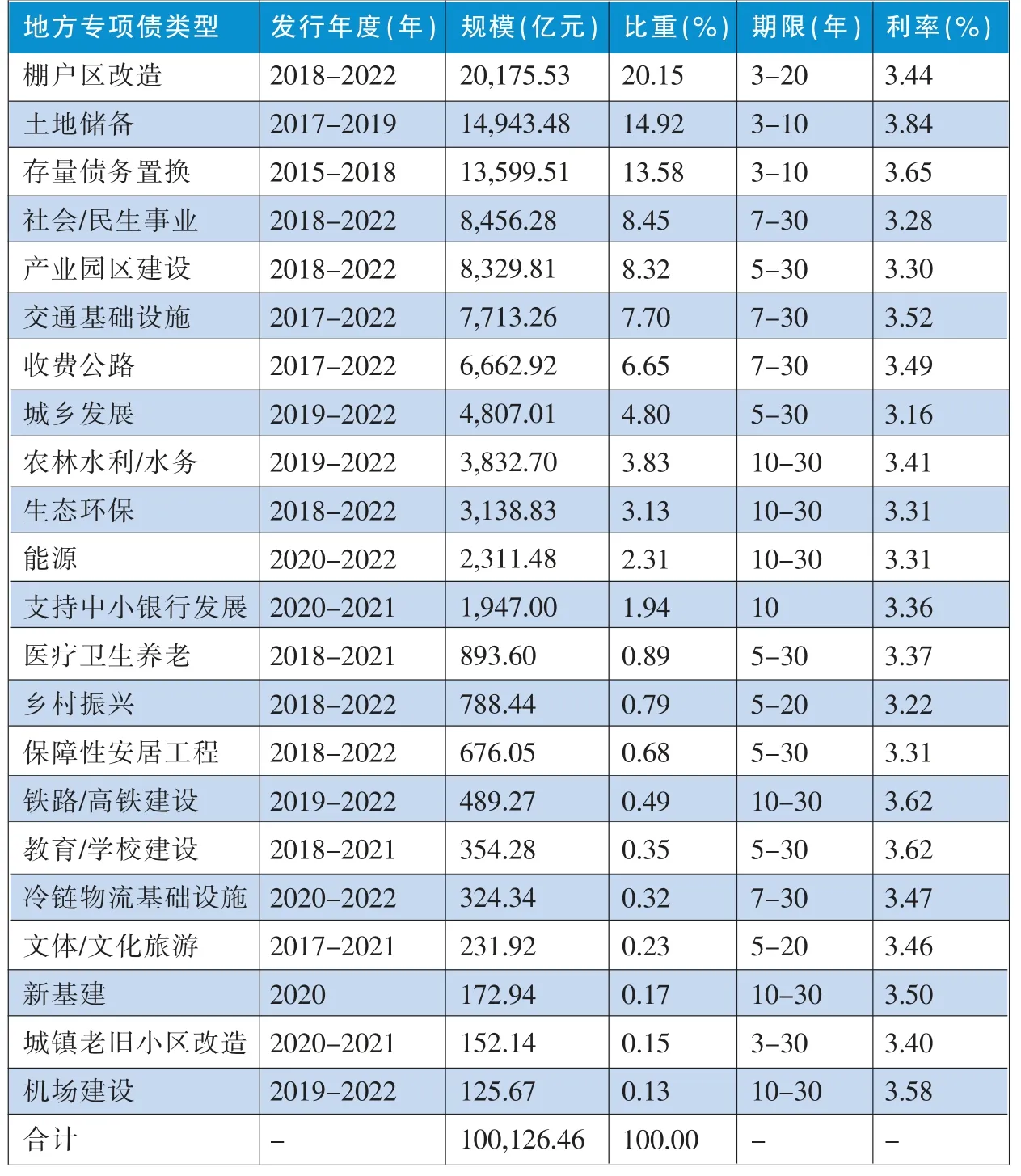

债券类型结构如图3 和表3 所示, 截至2022 年4 月30 日, 全国各地区地方政府专项债券发行规模最大的三类项目依次是: 棚户区改造、土地储备和地方政府存量债务置换。 民生领域如医疗、教育比重明显偏低,均不到1%。 近两年来, 这种局面仍未能得到改善,2020 年和2021 年医疗卫生领域分别为1.2%和0.2%,教育领域则为0.34%和0.04%,而以“科技创新”字样命名的专项债券基本没有。

图3 2015 年至2022 年4 月不同类型地方政府专项债券发行规模

表3 2015 年至2022 年4 月各类型地方政府专项债券发行情况

(三)资金使用状况

资金使用与投资进度方面,2018—2019 年、2019—2020 年发行的地方政府专项债券资金支出进度⑥,除个别地区如新疆生产建设兵团支出进度较慢 (仅为33.12%), 其他地区基本上为100%或接近100%。这表明大部分地区资金支出进度较为平稳。

项目投资进度⑦则相对较慢。 2018—2020 年数据显示, 各项目投资进度主要表现为0%至80%不等, 但有个别项目投资进度低于10%,甚至低于1%,如表4 所示,表明存在项目投资进度较慢的情况。

表4 投资进度在10%以下的部分项目

(四)资金使用效益

专项债资金使用效益包括取得项目收益、撬动社会投资和改善民生等方面。

首先,专项债券项目收益较少。 除了少数土地储备、棚户区改造、收费公路等项目在短期内有明显的收益外,其他项目目前均未有收益或收益较少,部分项目收益情况如表5 所示。 当前所建设的大部分项目未能带来显著收益,表明地方政府专项债券短期内实现项目收支自平衡难度较大。

表5 部分项目收益情况

其次,专项债券资金作为项目资本金具有撬动社会投资效应。 在专项债存续期公开专栏中,笔者选取了2018—2020 年项目总投资大于50 亿元的专项债券,分别计算出债券资金作为项目资本金的杠杆系数⑧,用以度量专项债资金的社会投资撬动效应。 数据显示,基本上各类项目杠杆系数均大于1, 个别项目杠杆系数甚至达到百倍以上,如表6 所示,其他项目则居于1 到10 倍之间。 这表明专项债资金具有一定的社会投资撬动效应,有利于带动社会投资。

表6 杠杆系数较高的部分项目情况

最后, 专项债券对于提升公共服务水平, 改善居民生活质量也发挥了一定作用。2019 年至2022 年4月, 民生社会事业发展专项债券发行规模达3561.27 亿元, 分别投向了城镇污水治理、 垃圾分类智慧化建设、 雨污排水管网整治等环境治理领域,公立医院建设、公共卫生服务等医疗卫生领域,以及学校建设、幼儿园配套设施等教育领域。 2015年至2022 年4 月用于医疗卫生、保障性安居工程、教育、文体旅游等领域的专项债规模分别是893.6 亿元、676.05 亿 元、354.28 亿 元、231.92 亿元。 这些民生领域的专项债券虽然金额不大, 但改善了公共设施,优化了居民生活环境,创造了一定的社会效益。

三、地方政府专项债券资金使用效益存在的问题

地方政府专项债资金使用效益的提升,贯穿项目储备、债券发行、资金使用与管理的各个环节。 从目前来看, 专项债券资金使用效益还存在以下几方面问题。

(一)在立项环节,专项债使用范围有待扩大,项目质量有待提升

专项债使用范围仍需扩大,医疗、养老、教育等民生领域,绿色发展、科技创新、新基建等经济领域获得债券额度不足。 其中,用于医疗、教育等民生领域的专项债比重偏低,均不到1%;而用于绿色发展的专项债也较少,尽管各地发行了一定数额的生态环保与污染治理专项债券, 但仅占约3%(如表3 所示)。 此外,大数据、物联网、智慧城市等新基建领域项目,也较难获得专项债券支持。

此外, 部分项目收益不高,项目质量有待提升。 数据显示,除了收费公路、棚户区改造和土地储备等项目在短期内有了明显的收益, 其他大部分项目收益较少。 加之2020 年中央政府多次明确规定,专项债不得再用于土地储备和房地产相关领域,这进一步加剧了项目收益不足的状况。 但地方政府每一年或半年依然需要支付债券利息, 面临着利息兑付的压力。 无论是专项债券项目收益不足,还是由于收益不显著而影响了社会投资的积极性,都不利于专项债券运行的可持续性,从而影响其资金的使用效益。

(二)在发行环节,债券期限与利率有待优化

专项债券的期限与利率有待优化。 由表2 可知, 我国20—30 年的长期专项债券占比不到18%,平均利率约为3.78%。 美国市政债券规则制定委员会网站公开数据显示,美国市政收益债主要是20—30 年的长期债券, 其平均发行利率约为3%。 相比之下,我国地方政府专项债券中,长期债券占比较低,项目与债券期限错配将影响到资金的使用效益。 利率方面,更高的平均利率与半年一付的制度,使我国的专项债比美国的市政收益债承担更高的资金成本。 在每年如此庞大的债券发行金额基数下,利息给付是一笔相当数额的支出。

(三)在使用环节,项目投资进度较慢

项目投资进度有待提升,存在专项债券资金下达慢或闲置问题。 数据显示,项目投资进度快慢不一,只有少部分项目能够在较短的时间内完成90%以上的实际投资。 大部分项目还处于投产建设的阶段,甚至有些项目距离债券发行已过去一两年了,投资进度还是低于10%,严重影响了专项债资金效益的实现。 之所以出现这一局面,很可能是因为项目前期准备不足、 项目成熟度低,导致项目迟迟无法开工,从而造成资金沉淀在账户上,降低了资金使用效率。

(四)在管理环节,专项债券信息透明度不高,监管力度有待加强

专项债信息透明度不高,将影响专项债资金使用效益的优化。 清华大学发布的《2020 年中国市级政府财政透明度研究报告》 显示,2020 年地市级政府债务公开情况得分在0—30 分之间(百分制),平均分为18.15。 其中专项债资金使用方面,除了部分城市,如烟台、杭州、广州、北京等有加以说明,大部分城市较少公布此类信息,表明专项债信息公开力度有待提升。

尽管我国地方政府债券信息公开平台已经建立,但公开财务报告制度却尚未构建。 “中国地方政府债券信息公开平台”是由我国财政部建设的全国统一地方政府债务(债券)信息公开平台,由地方政府定期公开债务限额、 余额及债券发行、存续期管理、经济财政状况等信息。 尽管这些年随着平台的不断完善,专项债信息透明度不断提高,但是专项债信息公开不完整、不及时,财务状况不清晰的问题依然存在。 例如,目前具备专项债发行权的地区,包括全国各省、自治区、直辖市和各单列市共37 个地区, 但在该平台的债券信息板块中,截至2022 年4 月,公开专项债存续期信息的地区,2021 年只有11 个,2020 年 只有17 个,仍有半数以上的地区未进行专项债存续期情况公开。

与此同时, 专项债还存在资金违规使用问题,资金使用的监管力度有待加强。 在实际工作中,部分项目投向领域不合规,未严格按用途使用。 一些地方政府部门以专项债的名义获得资金, 却未将资金专用于指定项目形成资产。 在2020 年底审计署重点调查的55 个地区中, 政府专项债余额中有413.21 亿元(占3.25%)未严格按用途使用,其中5 个地区将204.67 亿元投向无收益或负面清单项目,如景观提升工程、缴交非税收入,以及工资、通讯费、差旅费等经常性支出。 资金的违规使用不利于专项债使用效益的提升。

四、 优化地方政府专项债券资金使用效益的对策

(一)在立项环节,扩大专项债券使用范围,优化项目储备

1、各地应当继续扩大专项债资金使用范围,丰富项目库储备。 地方政府应立足于“十四五”规划和实现共同富裕的大局,将专项债更多地运用到关系国计民生、国家战略的短板领域,如教育、医疗卫生、绿色发展、新基建、科技创新等,丰富项目库储备。

2、地方政府应完善项目评选入库制度,优化项目储备,提升项目质量。 地方政府可以成立专项债项目评审委员会, 组织专家围绕国家重大战略方针政策,评价项目的合规性、必要性、公益性、收益性等指标,重点关注项目成本、回款周期和预期收益,审查项目规划的科学性与合理性,规范项目评估、遴选、审核、入库等工作流程。

3、各地应完善项目库动态管理机制。 时机成熟、具备条件的项目优先发债,落后项目予以淘汰,对项目库进行持续更新迭代,以优秀项目不断充实储备。 各地可以参考山东省2019 年出台的专项债券项目库管理办法,构建项目库信息化系统,分设“储备库、发行库、执行库”子系统,实行一体化、滚动接续、全生命周期管理,提高专项债资金使用效益。

(二)在发行环节,科学设计专项债期限利率,控制债券资金使用成本

各地应当科学设置专项债券期限与利率。 地方政府应秉承“资金跟着项目走”的原则,根据项目建设周期合理地确定债券期限。 由于许多重大项目在相对长的时期内才能体现社会经济效益,为了更好地配合这种项目的投产建设,防止因期限错配带来的债务偿还压力,中央政府可以在制度设计上, 适当扩大20—30 年期限的专项债券占比,增加额度配给,为长期重大项目提供稳定的资金来源。 同时,各地要优化利率设计,适当降低专项债利率水平,控制债券资金使用成本。

(三)在使用环节,加快项目投资进度,避免资金闲置

各地责任主体要加快项目投资进度,避免资金闲置。 财政部从2022 年1 月起开始实施专项债券支出进度通报预警制度⑨, 每月将各地专项债券的发行、拨付、支出进度通报省级财政部门,并对进度最慢的3 个省份实施预警,明确在分配以后年度专项债券限额时与各地实际支出进度挂钩。 因此,各地政府应明确项目责任主体,督促其加快项目投资进度,稳步推进项目建设。 各级政府对使用进度偏慢的项目,可约谈相关责任主体,对发生违规使用资金问题的部门进行问责。

在资金使用安排上,各地可借鉴深圳的经验做法。 在新增专项债券发行时,让手续完备、前期准备工作完善、具备施工条件的项目优先进入债券发行程序。 在专项债资金下拨或原项目资金需进行用途调整时, 优先保障在建项目资金需求。严禁将债券资金滞留国库或沉淀在部门单位,从而加快项目资金转化为实际投资的进程,早日实现经济社会效益预期目标。

(四)在管理环节,强化全过程绩效管理,提高信息透明度

1、实行“借、用、管、还”全过程监管,强化绩效管理。 地方政府应强化专项债项目“借、用、管、还”全链条绩效管理。 对专项债资金进行事前绩效评估、事中绩效运行监控、事后绩效评价管理,并将评价结果应用于未来的资金分配。 在评价时, 可将融资收益平衡与偿债风险作为重点评价标准,对项目决策、资金管理、项目产出、项目效益等内容进行复盘总结。 为提高绩效评价的独立性与客观性, 各级政府可以考虑请专业的第三方机构完成。 同时,规范项目资金用途调整,对于严重偏离绩效目标的项目暂停资金使用, 责令相关责任主体在一定期限内进行整改, 整改达标再予以恢复项目资金使用权,否则终止项目建设运营,从而避免资金浪费在没有显著效益的不良项目上,提高债务资金的使用效率。

2、实行穿透式动态监测,加强债务合规性监管。 财政部已出台相关政策要求地方政府对专项债券项目实行穿透式监测⑩。 穿透式监测是指通过信息化手段, 穿透了解项目单位建设运营进展,贯穿项目前期准备、债券发行、资金拨付、投产建设、运营管理、获取收益的各个环节,监测债券发行、资金使用、项目建设、项目收益及财务风险等情况。

多地政府部门如财政部广东监管局、财政部深圳监管局、财政部新疆监管局等,对专项债穿透式动态监测发布了相关文件。 文件指出,地方政府将建立支出使用进度通报预警机制,依托信息化系统, 逐地区逐项目跟踪资金流转全周期、全方位、全过程,实时动态掌握项目建设状况、资金实际使用进度、运营管理、专项收入缴库等情况。 监测部门重点围绕专项债券资金的使用方向、项目进度、资金支付和偿债来源等方面开展监管核查工作。 各地将常态化防范区域性、系统性风险,严禁资金违规使用,层层压实各地各部门的主体责任, 确保资金尽快形成实物资产,发挥预期效果,提升专项债资金使用效益。

3、健全信息披露制度,强化财政预算管理。各地政府应加强专项债信息披露与公开,提高资金使用透明度。 各地应完善债务信息公开制度,确保债券发行、 项目建设投产与运营全过程公开,详细披露资金去向、 投资所形成的实物资产、项目收益、地方政府财力及举债状况、债务偿还计划等内容,定期披露项目财务状况和债务风险状况。 同时,可引入第三方机构进行审计,确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。 中央对未按要求公开信息的地方政府进行问责。

政府应强化财政预算管理对专项债券的规范约束。 地方政府应当将专项债券发行、 资金使用、项目投产建设、运营管理全过程的资金活动纳入预算管理, 编制预算时科学测算本年投资建设所需资金、 本年预计实现的实际投资工作量与进度、预计本年取得的收益等。各级财政部门定期公开项目投资运营情况, 做好年度决算工作,通过强化预算约束,提升专项债资金使用效益。

注释:

①财政部关于印发《地方政府专项债务预算管理办法》的通知(财预〔2016〕155 号)。

②财政部《关于加快地方政府专项债券发行使用有关工作的通知》(财预〔2020〕94 号)。

③“两新一重”是指新型基础设施建设、新型城镇化建设,以及交通、水利等重大工程建设。

④财政部关于印发《地方政府专项债券用途调整操作指引》的通知(财预〔2021〕110 号)。

⑤财政部关于印发《地方政府债务信息公开办法(试行)》的通知(财预〔2018〕209 号)。

⑥资金支出进度=资金支出/已拨付项目资金收入×100%

⑦项目投资进度=已实现投资额/项目预计总投资额×100%

⑧杠杆系数=项目预计投资总额/作为项目资本金的债券资金

⑨审计署2021 年发布的《财政部关于地方政府专项债券重发行轻管理方面问题的整改情况》。

⑩财政部关于印发《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知(财预〔2021〕61 号)。