做经典的卫道士,还是时代的弄潮儿?

—— 论荷兰国家歌剧院2016年版《黑桃皇后》的解构思维

2022-07-15孙兆润

孙兆润

自2012年1月在俄罗斯通过《19——21世纪杰出歌唱家对柴科夫斯基〈黑桃皇后〉中角色盖尔曼的表演诠释研究》的博士论文答辩后,笔者一直没再萌生过聆赏新版《黑桃皇后》整剧的冲动,不是因为审美疲劳,而是源自“乾坤大挪移”时空倒错的锐意改编和新生代演员们在声乐与表演实力上的颓弱而衍生的审美抗拒。

但是,最近偶然间却被一版新编《黑桃皇后》的视频所吸引,竟一气呵成,将目光梭巡到演出班底列表结束。这是2016年由荷兰国家歌剧舞剧院和英国科文特花园皇家歌剧院联合制作,由斯捷番·赫尔黑姆 (Stefan Herheim)执导、马里斯·杨松斯(Mariss Ivars Georgs Jansons)指挥的版本。演员阵容:米沙·狄杜科 (Миша Дидык)饰盖尔曼;斯维塔拉娜·阿克谢诺娃(Светлана Аксёнова)饰丽萨;拉丽萨·加吉科娃(Лариса Дядькова)饰伯爵夫人;乌拉基米尔·斯托亚诺夫(Владимир Стоянов)饰叶列茨基(兼饰作曲家柴科夫斯基);阿列克赛·马尔科夫(Алексей Марков)饰托姆斯基。

虽然有悖传统,但是该版歌剧在执导思想上极富想象力,深刻揭示了戏剧内涵。作为当今国际上最有才华的歌剧导演之一,挪威人斯捷番·赫尔黑姆无疑是在深入研究并参透作曲家创作意图的原则上展开执导的,该版本是建立在史考和音乐学考据结论基础之上对原作进行的创新性解构。不得不钦佩斯捷番·赫尔黑姆深厚的音乐和戏剧学养,以及建立在丰厚修养基础上谋篇布局的宏观把控能力,精妙、细致的戏剧构思能力,关系繁复却符合逻辑的剧情钩织和人物关联能力。在经典歌剧的传承,当代歌剧艺术发展的宏大命题和与时俱进的当代审美潮流之间的碰撞中寻找突破,始终是当代歌剧编导们的重大使命。当然,笔者认为,在这个天才的戏剧解构中也不免掺杂了迎合当代观众的低品元素。

一、寓意深刻的序幕和序曲

大幕开启,舞台上是一个大厅的场景,左侧摆着一台放着烛台的钢琴,烛光摇曳。

右侧躺椅上是反枕着胳膊只穿着背心躺着的主人公盖尔曼,他打了个哈欠。趴在盖尔曼怀里的是一位西装革履的男士,他站起身来离开了盖尔曼,系上扣子。这段舞台活动采用的是哑剧式的表演方式,没有任何背景音乐衬托。

经过一番心理活动之后,西装男又回到熟睡的盖尔曼身边,单膝跪地,亲吻他的手背。盖尔曼惊醒,穿上军服,转回身,向正装男伸出手,正装男从口袋里掏出了一摞钞票递了过去。

盖尔曼俯身拧开鸟笼状八音盒(内有一只鹦鹉)的开关,在铮铮淙淙的音响中,盖尔曼得意地笑着推门而去。

窘迫的正装男赶忙跟过去,掩上房门,回身急忙关上鸣响的八音盒……

此版序幕在歌剧原作中并不存在,而是斯捷番制作团队解读作曲家柴科夫斯基私生活的写照。西装男就是曲作者柴科夫斯基。柴科夫斯基的性取向在今天已经不再是秘密,导演显然是要强化这个结论。这个看似斧凿的序幕部分是经过深思熟虑的,因为柴科夫斯基悲剧命运的终结与序幕寓意的铺陈有着直接的勾连。而序幕中的重要道具钢琴、会唱歌的鸟笼都被导演赋予了深刻的含义(下文将逐一释疑)。

序曲用电影中的蒙太奇手法对作曲家死亡情境进行了再现,既交代了现实中作曲家的悲剧命运,揭示了其死亡真相,又奠定了歌剧的悲剧基调。这种用高度浓缩富含寓意的无声表演来诠释序曲的方式在21世纪歌剧排演中非常流行。

西装男(这显然是作曲家柴科夫斯基本人)走向钢琴,拿起谱纸,序曲响起。

随着音乐主题的发展,灯光直射在高悬于舞台右侧墙面上的被称为“莫斯科的维纳斯”的伯爵夫人的巨幅画像上。作曲家惊恐地抬头凝视着她。

音乐进入快速段落,作曲家灵感乍现,迅速返回钢琴前,抚琴投入创作。

这时候,所有的门都洞开,一群与作曲家同样着装、同样发式的人闯了进来。他们每人手里拿着一杯水围住了作曲家。

作曲家夺过一杯水,仰头一饮而尽。随后捏住脖子,陷入痛苦的挣扎中。此时乐队奏响的正是盖尔曼炽热的“爱情主题”。

长着羽翼的丽萨(天使或灵魂)从黑暗处浮现,众人皆散。

作曲家和丽萨四目相对,遂在丽萨怜惜而安详的目光中倒地而亡。

丽萨遁地而去,灯光全息,仅剩一丝微光洒在柴科夫斯基的尸体和那个水杯上。

那,是杯毒水!

在原歌剧的戏剧叙事中,所有的矛盾都将在终场主人公的死亡中得到解决。盖尔曼和丽萨之间爱情的纠葛,将盖尔曼和伯爵夫人的生死捆绑在一起的神秘纽带,盖尔曼本人在爱情和金钱上的权衡,盖尔曼本人的欲望和良心的挣扎,盖尔曼涉险的生死考量,盖尔曼瞬间暴富的梦想和对神秘玄学的迷醉之间的隐秘联系等,都在男主人公呼吸停止的瞬间得以平息。但是,在斯捷番·赫尔黑姆的解构中,当为盖尔曼亡灵祈祷的众人散开,才发现横在台上的却是作曲家柴科夫斯基的尸体!这让本该在安详的乐声和观众的唏嘘声中煞尾的叙事再添冲击力,惊诧之余,让人不得不在慨叹主人公悲剧命运的同时,去探求柴科夫斯基的命运和死亡真相。

如果你是一位柴科夫斯基音乐学研究领域的关注者,就能体味导演的良苦用心——他是作曲家“服毒自杀说”的坚定支持者。剧中盖尔曼的死,就是现实中作曲家的死,他们都是在社会的威压下自杀的。作曲家现实中的所有矛盾也都在歌剧终场以本我死亡的方式得到了解决。

苏联著名音乐学家鲍里斯·阿萨费耶夫(Борис Владимирович Асафьев,1884——1949)称《黑桃皇后》在柴科夫斯基的创作中扮演了“类似于莫扎特《安魂曲》那样的角色”。柴科夫斯基在1890年1月30日给格拉祖诺夫的信中写道:“我在经历一段通往坟墓的谜一般的路径。内心究竟承受了什么,我自己都不明白。是某种对生命的厌倦,是一种悲观失望。有时极度地忧郁,但在这忧郁的深处又突然涌现出对生的留恋,突然又是绝望的、临终的那个一贯平庸的结局。我就是带着这种可怕的心绪创作的。一方面,我感到我已经好景不长了;另一方面,又难以遏制对苟延此生的渴望……”这就是柴科夫斯基凄凉的人生晚境。这种心境直接影响了他晚期两部最重要的作品《黑桃皇后》(1890)、《第六交响曲》(1893)的创作。这两部作品折射出其对死亡命题的好奇与恐惧,同时还有对宿命论的全盘接受。一直畏惧和逃避死亡话题的作曲家,不但开始正视死亡,而且还用音乐对死亡进行了令人胆寒的描述。

导演和制作团队显然在柴科夫斯基的性取向和死亡之谜的结论上达成了共识,并将作曲家同性恋和被谋杀中毒死亡的结论通过序幕和序曲中演员的无声表演进行了毫无保留的揭示。

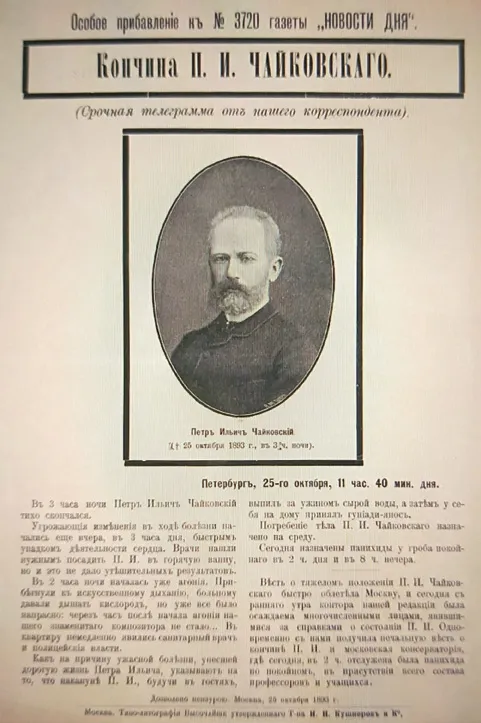

1893年《每日新闻》报第3720号刊登柴科夫斯基死亡的新闻

柴科夫斯基卒于1893年11月6日(旧俄历10月25日凌晨3点)。当年官方发布的消息称,柴科夫斯基因为在圣彼得堡的霍乱时期喝了一杯生水,导致染病不治而亡。1980年11月在美国的侨民报纸《新美国人》上,刊登了1979年移居美国的苏联音乐学家、柴科夫斯基专著作者亚历山德拉·奥尔洛娃(Alexandra Anatolyevna Orlova,1911——?)的文章,文中首次披露了柴科夫斯基死亡的历史真相。原来,作曲家死于“霍乱说”是欲盖弥彰的谎言,其实是其同性恋行为导致的被迫自杀之恶果。柴科夫斯基早年就读法律学院的同窗、时任元老院上诉庭检察长的尼古拉·鲍利索维奇·雅科比纠结其他七名同窗毕业生私设“荣誉法庭”对其同性恋“恶癖”进行“名誉审判”,以其同意自杀为条件,换取不向沙皇递交控告信的结果。柴科夫斯基被迫服毒自杀。这个新说由苏联研究柴科夫斯基的音乐学家公开发布,在西方世界立刻引起轩然大波,出现大批拥趸者。但是,因为奥尔洛娃除了耳闻的口述信息外,并未提供其他有力的实证,在俄罗斯境内,持反对意见和怀疑态度者居多。

俄罗斯著名音乐学家阿尔诺德·阿里施万科(Арнольд Александрович Альшванг,1898——1960)称盖尔曼是柴科夫斯基时代的产物,同时还认为,“作曲家为自己最喜爱的人物形象注入了许多个人的、隐秘的心灵特点:周围环境的压抑、对幸福求而不得的痛苦等”。我们是否可以把这一段话看作是一种暗示?毋庸置疑,作曲家的生活经历、情感世界对其创作会产生深刻的影响。柴科夫斯基是社会成见的牺牲品,是贵族阶层伪善、残忍、专横的牺牲品。那么,令人费解的是,序幕中用毫无掩饰的交易把两位男性媾合在一起有何深意?作曲家的性取向与剧情发展有何深度关联呢?的确,柴科夫斯基在创作过程中对主人公盖尔曼抱着深深的怜悯和同情,以至于在写完盖尔曼之死时竟然失声恸哭!难道除了掬泪一抔,他还对主人公抱有性幻想?

如果真相确如奥尔洛娃所言,那么,作曲家本人为之付出了生命的代价,这难道还不够吗?也许我们没有义务为古人披上遮羞的罩衣,但作曲家自己刻意隐藏起来的创伤,我们非要残忍地撕开,血淋淋地展现给大家看吗?我们该不该尊重作曲家的创作意图,给逝者留以足够的尊严呢?

笔者记起自己的声乐老师、俄罗斯男高音歌唱家阿列克赛·斯捷波连科列举的一个真实案例:在欧洲某歌剧院舞台上,为把怀念死去的姑娘这一桥段演绎得真实可信,男一号竟然从市场上买回新鲜的牛心脏,把它拿到舞台上欲当作逝去爱人的心脏收藏在锦匣中。结果,当这位男演员把鲜血淋漓的牛心脏端在手中呈现在观众面前的时候,观众席上一阵骚乱,遭到观众们的谴责,演出失败了。第二场演出时,这位男演员换回道具心脏,主人公的悲剧命运和真挚爱情立刻博得了观众们的同情,引来满场热烈的掌声和喝彩。斯捷波连科认为:“真实的、血淋淋的心脏扼杀了演员表演全部的浪漫、诗意和抒情性,毁坏了戏剧的气氛。这种现象同样出现在当今歌剧舞台上,那些渴望成功但品位不高的导演们,把歌剧舞台变为厨房、肉铺,把当今歌剧引向荒唐、无品的窘境。”艺术来源于生活,但高于生活,就连超现实主义歌剧都不能把真实生活原样搬上舞台。艺术的真实,永远不同于现实的真实和历史的真实。没有提炼和升华,真实主义在歌剧艺术中毫无价值可言。夏里亚宾对戏剧表演中人物诠释“是,还是不是”的命题的认知应该是:好像是,但是要合适的、合身的“是”!“好像是”,是一种高境界的欺骗。观众恰恰需要这种“欺骗”。

这个精心设计的序幕从形式感上来说,做到了首尾呼应,从作曲家和歌剧主人公命运高度融合的悲剧性上来说,也是吻合的;但是,强加在作曲家和主人公身上牵强附会的性关系,完全是一种低劣的意淫,是一种恶俗的欺骗,不仅严重违背了19世纪浪漫主义音乐艺术的美学传统,更违背了作曲家的创作意图,拉低了观众的审美品位。其与第二幕第一场剧中剧《牧羊女的坦白》作曲家被迫为“两只媾和的鹦鹉”盖上大氅的桥段一起,都属于执导上的败笔。鸟类无羞耻,何须遮羞布?美国某歌剧院对柴科夫斯基的另一部歌剧《叶甫根尼·奥涅金》做出了颠覆性的改编,他们赋予男主角奥涅金全新的性取向,他拒绝塔姬亚娜求爱的直接原因,是因为他爱上了他的朋友、诗人连斯基,而且在舞台上竟然有两人同性相亲的场面。而导演演绎的借口,正是作曲家本人的同性恋取向。这明显是博庸人眼球,讨低级趣味者欢心的噱头。在马林斯基剧院与美国大都会歌剧院共同打造的歌剧《战争与和平》的演出现场,为体现拿破仑大军入侵俄国烧杀掳掠的恶行,竟然真的用一个裸体女性在舞台上表演被强暴的情节。这与为观众们奉上血淋淋地牛心脏有何区别?歌剧场景不等同于电影镜头,可以吸取电影元素,但是不应该把暴力美学搬上歌剧舞台。

二、精妙细致的戏剧解构

在笔者看来,该版创作最大的成功之处,也是最吸引笔者的构思,就是把作曲家搬上舞台,把他创作《黑桃皇后》的心路历程巧妙地与戏剧本身的进程糅合在一起,把戏剧主人公盖尔曼的悲剧命运和作曲家柴科夫斯基的悲剧人生用戏剧手法重叠在一起,在道德层面上把柴科夫斯基和剧中人叶列茨基公爵做了合体。斯捷番·赫尔黑姆团队对柴科夫斯基的原作进行了精妙解构,将现实和戏剧有效结合,成功诠释了“人生如戏、戏如人生”的戏剧信条。

阿萨费耶夫曾指出:《黑桃皇后》创作的心理过程极具吸引力。导演团队显然是在研究了大量关于柴科夫斯基的文献的基础之上做出改编的。至少,其对作曲家创作这部歌剧的心路历程是有研究的,对包括笔者的博士论文(著作)在内的《黑桃皇后》的创作排演的新的音乐学研究成果是了解的。笔者在博士论文的第二章“柴科夫斯基,盖尔曼形象的首位诠释者”(П. И.Чайковский как интерпретатор образа германа)即对柴科夫斯基歌剧创作的心路历程,以及对盖尔曼人物的态度作了翔实的考证和论述。

从柴科夫斯基的日记中,我们可以发现《黑桃皇后》这部从1890年1月18日至3月15日共用了44天的歌剧的创作过程并不顺畅,有时甚至可以说是备受煎熬。部分摘录列表如下:

表1

续表

在歌剧的创作进程中,伴随着作曲家内心巨大的起伏、难抑的泪水、沸腾的创作热情和饱胀的自我满足感,同时还伴随着对作品完美性的模糊预感。有时创作过程显然受到作曲家心情和健康状况的影响,甚至暴露出精神世界的惶恐不安。2月16至18日,作曲家的心情甚至达到愤怒的程度。在日记中清楚地记录着歌剧煞尾前三天里作曲家的创作状态。

俄罗斯学者塔基亚娜·玛尔施科娃(Татьяна Ивановна Маршкова)认为:“柴科夫斯基以自己全部痛苦、忧郁的灵魂同情自己的主人公,那实际上就是他第二个自己。”从这个角度上,作曲家柴科夫斯基与剧中人盖尔曼已经做到了某种精神上的契合。在戏剧中,两个人物都在社会的威压下挣扎并最终走向毁灭。

在该版歌剧中,演员乌拉基米尔·斯托亚诺夫一人分饰作曲家柴科夫斯基和叶列茨基公爵两个角色。在第一幕第一场中,一直在舞台上呈现创作状态的作曲家转换角色成为剧中这位刚订婚的“幸运的”公爵,向朋友们骄傲地介绍自己的未婚妻。在即将结束本场舞台使命时,叶列茨基被妒火中烧的情敌盖尔曼强壮的胳膊奋力一拽,重新带回作曲家角色的创作现实中。在第二幕第一场,作曲家化身叶列茨基对自己的未婚妻表白:“我爱您,我如此地爱您,没有您我一天都过不下去,我胸中涌动着无穷的力量准备马上奉献给您!”在第三幕第三场,作曲家化身叶列茨基在牌桌上与情敌盖尔曼决战,以正义者的身份对盖尔曼迷失的灵魂进行宣判。如此,现实中的作曲家和剧中人叶列茨基公爵得以合体。笔者以为,叶列茨基是道德的化身,他身上没有污点,甚至在滥赌成风的年代,他从来没进过赌场(他最终进入赌场是带着终结盖尔曼迷失自我的使命)。本来,叶列茨基与丽萨是门当户对最为般配的一对,怎奈“落花有意,流水无情”,丽萨的心许给了鬼迷心窍的盖尔曼。柴科夫斯基的心灵无疑也是高洁的,这当然与性取向无关。叶列茨基充满怜惜地拥着将死的情敌盖尔曼,正传达了柴科夫斯基对待盖尔曼的态度:“盖尔曼甚至是可爱的……盖尔曼咽气的一瞬间,我哭得一塌糊涂。”

除此之外,在该版三幕七场的戏剧进程中,柴科夫斯基作为戏剧的缔造者始终在舞台上占据重要的位置,他时而奋笔疾书,时而手舞足蹈,时而慨然试奏,时而亢奋指挥,时而掩面悲泣,时而昏厥倒地……柴科夫斯基的创作过程、创作状态和创作心路历程与戏剧进程紧密糅合在一起,作曲家在舞台上既是看客,也是戏中人,是悲剧的缔造者,更是悲剧的主人公。

伯爵夫人是“黑桃皇后”的化身,“黑桃皇后”的牌语就代表着厄运和死亡。这也是普希金小说原作命名的缘由。在普希金的原作中,除了伯爵夫人之外,丽萨和盖尔曼都没有死,丽萨嫁了别人,盖尔曼进了疯人院。《黑桃皇后》的剧本作者、作曲家的弟弟莫杰斯特·柴科夫斯基曾就歌剧结局和主人公的命运问题和作曲家产生过一场争论:莫杰斯特赞同保留原作盖尔曼疯癫的下场,但是彼得·柴科夫斯基却固执地坚持让盖尔曼和丽萨必须死亡。彼得·柴科夫斯基认为,如果盖尔曼不死,他就不会意识到自己的堕落,他的灵魂就不会得到澄清,歌剧的主旨就得不到升华,要知道疯癫之人是不会有悔过之意的。而丽萨之死加深了悲剧性和强化了戏剧冲突,从道德高度升华了这位俄罗斯女性的悲剧形象。所以,这场三人(丽莎、盖尔曼、伯爵夫人)殒命的悲剧是作曲家柴科夫斯基一手缔造的,这就能够理解,作为剧中人和看客,作曲家要频频阻止事态发展。作为这场悲剧的导演,唯有他是知道结局的,作曲家眼见事态在因果中朝恶性方向发展,三个人物逐步滑向命运的深渊,虽然充满着怜悯,却无力拯救他们。而眼前人物命运的发展,也正是柴科夫斯基本人死亡预见的自我感知,作曲家几次精疲力竭的倒地,都是这种矛盾心态的反映。让盖尔曼和丽萨、盖尔曼和伯爵夫人三人交织凝结的矛盾潜藏、激化、碰撞、毁灭,恰恰印证了“将人生的有价值的东西毁灭给人看”(鲁迅语)的悲剧本质,只是作曲家自导自演的悲剧从头至尾是把有价值的东西毁灭给自己看!而该版歌剧的导演则是把作曲家导演的悲剧和他自身的人生悲剧,塑造成有价值的艺术品毁灭给别人看!

三、含义隽永的道具

斯捷番·赫尔黑姆团队将舞台道具的寓意运用到了极致,几乎每一件舞台上出现的道具都是含义隽永的。比如,八音盒鸟笼子就是一个被赋予深层使命的重要道具,它其实暗示着当时俄罗斯封建制度的禁锢,这个“会唱歌的鸟笼子”隐喻的是貌似歌舞升平的沙俄封建帝制。正是这个“鸟笼子”导致了阶级分化,造成了求而不得的痛苦,造成了个体与制度的碰撞和个体的灰飞烟灭,是造成盖尔曼和作曲家柴科夫斯基悲剧的终极原因。无论是剧中人盖尔曼,还是现实中的作曲家,他们都是笼中之鸟,他们渴望飞出鸟笼、脱离桎梏,但是获得自由的代价就是自我毁灭,是被人制成一把羽毛扇。第二幕第一场,盖尔曼伪装的“女皇”被作曲家扯下了华丽的罩衣,正是揭开统治者的伪善面具,揭露他们贪婪本质的歌剧创作主旨的体现。

作为道具,水杯在这版歌剧中处于重要的地位。水杯之水淹没了丽萨,毒死了伯爵夫人,毒死了作曲家本人,它是杀死柴科夫斯基的元凶。无论官方的“生水致病说”,还是奥尔洛娃的“服毒自杀说”,都离不开这杯水。“上善若水”,但却被赋予杀人的使命,本身就具有强烈的反讽性。仆人们手中端着的不是水,是公堂的飞沫、伪善的眼泪和唾弃的口水。第三幕第一场,三位身上插着羽毛笔鲜血淋漓的作曲家的幽灵出现,把另一个寓意深刻的道具的寓意提升起来——羽毛笔,它既是作曲家手中的创作工具,又是诛人于无形的可畏人言。而摇晃着的喷着雾的吊灯在视觉上产生的不稳定感和音乐张力所营造出的恐惧氛围,为伯爵夫人幽灵的出现堆积气氛,其形似东正教牧师手中的法器,也暗喻宗教信仰在盖尔曼精神世界中地位的动摇和坍塌。而从头至尾在舞台上摆放的钢琴,既是作曲家创作的工具,又是现世的我及其主宰的三位主人公的生命归宿——棺材。三张纸牌和作曲家的三份乐谱合体的含义,笔者忖度,意喻牌赌是盖尔曼的宿命,作曲则是作曲家的天职。

结 语

盖尔曼在弥留之际向叶列茨基公爵虔诚忏悔,化身天使的丽萨温柔地俯视着她的爱人……歌剧精神主旨最终在忏悔和宽恕的宗教氛围中得到升华,一切矛盾仿佛都和解了。但是盖尔曼在歌剧中向众人投掷出的问题,仿佛还在回荡:“Что наша жизнь?”(我们的人生是什么?)他自己的回答:“Игра!”(赌博!) 终场,叶列茨基公爵拔抢和托姆斯基公爵玩起了轮盘赌,其实人生如戏、戏如人生,正如盖尔曼的“获奖”感言:“今天是你,明天是我”!谁不是在玩一场死亡的游戏?俄语“Игра”的释义宽泛,有“赌博、游戏、表演、演奏、比赛、手段”的含义。我们不禁扪心自问:“我们的人生究竟是什么?”这是掷给全人类的永恒的哲学命题!在“Игра”的多重释义中,可以单选,可以多选,当然也可以弃选。

2003年6月23日法国报纸《行板》刊出一则消息:圣彼得堡爱乐乐团艺术总监、著名指挥家尤里·杰米尔卡诺夫因为不堪忍受法国里昂歌剧院篡改得面目全非的《黑桃皇后》而愤然弃棒离去,在访谈中他发出了“歌剧这一艺术体裁正在走向灭亡”的哀叹!“导演们摈弃他们以为公式化的演出(自以为是好事),试图以剧情讨好观众,复兴歌剧,顾盼戏剧舞台和电影艺术,却不知丢掉了感觉的标尺,给歌剧混入其他体裁的血液,最终结果混乱不堪,给歌剧质量和声乐层面的水准带来灾难性的影响……毁灭了音乐中承载的精神和思想。这种现象和力量,使得歌剧的面貌变得丑陋不堪,给歌剧艺术判了极刑。”作为在欧洲歌剧舞台上征战十余年的马林斯基剧院剧院歌剧艺术家,阿列克赛·斯捷波连科忧心忡忡,却一语中地,直指要害。

做经典歌剧的卫道士,还是做时代审美的弄潮儿?其实抉择不是非黑即白,只选一极。保持经典的本真面目,将会失去大部分新生代观众,颠覆性的解构改编则有悖传统,违背原作的创作意图,让经典不再。如果说盖尔曼掷出的是“我们的人生是什么?”的命题,那么,导演斯捷番·赫尔黑姆向我们掷出的却是“我们的歌剧艺术如何发展”的严肃命题。笔者以为,这种建立在史考和音乐学考据结论基础之上对原作进行的创新性解构,尚可行!

(作者附言:本文系2020年度黑龙江省教育科学规划重点课题本科高校项目“俄罗斯歌剧艺术的发展及对中国的影响和启示”的阶段性成果,项目编号GJB1422662。)

注 释

①(Игорь Глебов). Чайковский. Опыт характеристики. Пг.: Светозар, 1921. С. 35.

②Неизвестный Чайковский. Последние годы /Сост., комм., вст. ст. Т. И. Маршкова. М.: Эксмо, 2010. С.152-153.

③,Чайковский П. И., О музыке, о жизни, о себе,Л.1976 г. 272 с.

④Альшванг А. А. П. И.Чайковский. Изд. 3-е. М.: Музыка, 1970. С.625.

⑤〔俄〕阿列克赛·阿列克赛维奇·斯捷波连科著,孙兆润译《歌剧歌唱艺术:意大利声乐学派(三)——声音“陛下”》,《歌唱艺术》2021年第5期。

⑥Сунь Чжаожунь. Герман П. И. Чайковского в творчестве выдающихся певцов XIX-XXI веков. Монография.-СПб.:Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2013. -180 с.

⑦摘自:Чайковский. П.И. Дневники. 1873-1891. М.; Пг.: Музгиз,1923. СПб.: Эго, Северный олень, 1993. С. 251-258.

⑧Маршкова Т. И. 《Я всегда полон тоски по идеал》 //Неизвестный Чайковский. Последние годы. Указ. изд. С. 9.

⑨Чайковский М. И. Жизнь Петра Ильича Чайковского (1885-1893) Т. 3. М.: Алгоритм, 1997. С. 341.

⑩同注⑤,第58页。