颜色不一样的烟火

2023-11-24张源源

张源源

柴科夫斯基是中国听众熟知的俄国作曲家,大家亲切地称呼他为“老柴”。他的音乐总是让人联想到童话中才有的色彩和真情,无论是芭蕾舞剧《胡桃夹子》的活泼有趣,还是钢琴组曲《四季》的娓娓道来,他的音乐就像一位白发苍苍的爷爷每天睡觉前在昏暗的灯光下给你讲从前的故事。

2023年正值柴科夫斯基逝世一百三十周年,讓我们一起在老档案里感受柴科夫斯基悲喜交集的一生。

一

彼得·伊里奇·柴科夫斯基(Pyotr Ilyich Tchaikovsky)出生于1840年,在家中排行第三。他的父亲是一名矿业工程师,平日爱好演奏长笛,母亲喜欢在家演唱浪漫曲。在这样浓厚的艺术氛围影响下,柴科夫斯基从五岁开始学习钢琴,音乐成为他生活中必不可少的一部分。但是童年的两次变故让年幼的柴科夫斯基受到了不小的精神打击——八岁时,他的父亲因不断更换工作,不得不将他和哥哥送去寄宿学校;十四岁时,他的母亲突然染上霍乱与世长辞,柴科夫斯基为此伤感到无法自拔。寄宿学校的孤独生活与突如其来的家庭变故让年少的柴科夫斯基躲进音乐的世界里,先后写下了钢琴独奏《安娜斯塔西圆舞曲》(Anastasie-Valse,1854,其现存最早的钢琴作品)、独幕歌剧《伊佩尔波拉》(Hyperbola,1854年)、歌曲《我的天才,我的天使,我的朋友》(My Genius, My Angel, My Friend,1858,其现存最早的歌曲)等作品,这些稚嫩的习作成了柴科夫斯基音乐创作的起点。

1862年,二十二岁的柴科夫斯基辞去了司法部稳定的公务员工作,前往由安东·鲁宾斯坦创办的圣彼得堡音乐学院,开启了自己职业音乐的生涯。在音乐学院,柴科夫斯基师从安东·鲁宾斯坦与尼克拉·泽伦巴(Nikolay Zaremba),学习了和声、配器法、作曲、指挥等专业课程,同时还学习了长笛和管风琴。他是如此废寝忘食,竭尽全力地去学习与创作,哪怕是一个简单的习作都会一丝不苟地完成。他是如此忘我投入,几乎把自己的其他爱好都抛诸脑后,只把时间和精力留给自己所热爱的音乐。三年的学习生涯仿佛弹指一挥间,但对柴科夫斯基来说却是一种觉醒和顿悟,最终他以优异成绩毕业。

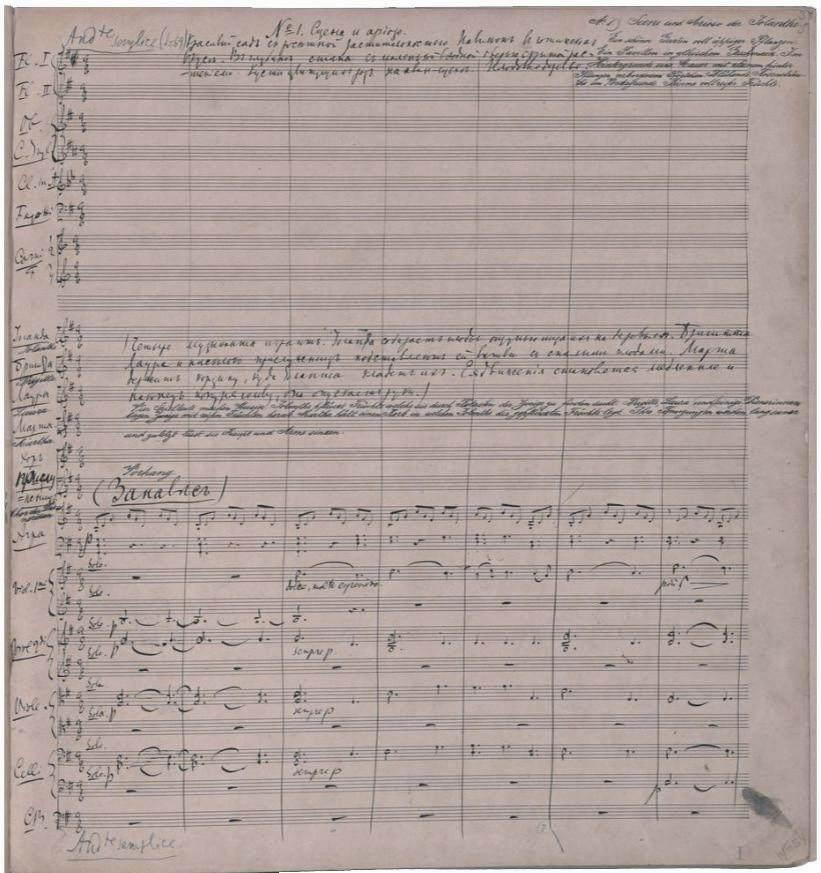

1866年初,毕业后的柴科夫斯基受安东·鲁宾斯坦的弟弟尼古拉·鲁宾斯坦邀请,到其创办的音乐学校任教(该学校1940年改名为莫斯科国立柴科夫斯基音乐学院)。在其创作的《F大调序曲》大获成功后,柴科夫斯基开始尝试创作《第一交响曲》(第一版),并于1866年11月末完成初稿。柴科夫斯基并不是那种“落笔无悔”的作曲家,他的作品往往在初稿完成后不断修改,有些改得满意的就付梓出版,有些不满意的就销毁或是留下其中一部分融入日后的其他作品。这首《第一交响曲》就属改后出版的典型,第一版完成后,其导师安东·鲁宾斯坦和尼克拉·泽伦巴对此不甚满意,作品几经修改后于1868年由尼古拉·鲁宾斯坦指挥首演,但正式付梓出版却是1875年。目前第一版手稿已遗失,现存的手稿是由抄写员誊谱、柴科夫斯基修改的乐谱。

初出茅庐的作曲家急于用实力证明自己。他先后创作了歌剧《司令官》(The Voyevoda,1868)、交响诗《命运》(Fate,1868)、歌剧《乌亭》(Undine,1869)等作品,但大多反响平平,有些甚至遭到批评。柴科夫斯基一气之下把这些作品全都付之一炬,只留下了零星的几个片段用于日后的创作。

转机出现在1869年。柴科夫斯基在“五人强力集团”成员米利·巴拉基列夫(Mily Balakirev)的建议下创作了幻想序曲《罗密欧与朱丽叶》。这首作品后来分别于1870年、1880年经过两次修改,幸运的是这次柴科夫斯基留下了第一版的手稿。随后,柴科夫斯基的作品越来越受欢迎,《第一弦乐四重奏》(1871)、《第二交响曲》(1872)、交响诗《暴风雨》(Tempest,1873)首演后都获得了音乐界的认可,柴科夫斯基信心大振。

1875年2月,柴科夫斯基的《第一钢琴协奏曲》创作完成。谁都不会料到这首最初试听时被尼古拉·鲁宾斯坦评为“差到无法修改”的作品会成为日后柴科夫斯基最知名的代表作之一。柴科夫斯基在听到鲁宾斯坦的评价后,愤愤地表示:“我将会一字不改地出版乐谱!”(注:后来出版时还是修改了一些)最终,这首作品题献给了德国钢琴家汉斯·冯·彪罗(Hans von Bülow),并由其于1875年在美国波士顿首演。此后,柴科夫斯基佳作频出,先后写下了《第三交响曲》(1875)、芭蕾舞剧“三部曲”第一部《天鹅湖》(1876)、钢琴组曲《四季》(1875-1876)。

二

1877年,柴科夫斯基结识了一位在他生命中举足轻重的人——俄国富孀娜杰日达·冯·梅克(Nadezhda von Meck)。梅克夫人有些特别,她与柴科夫斯基约定永不见面(最终两人匆匆见过两次,但没有过多交流),可以保持通信(往来信件共计一千两百余封)。在长达十四年的时间里,梅克夫人每年资助柴科夫斯基六千卢布,以便让他专心创作。柴科夫斯基也因此迎来了创作高峰期,作品在艺术上达到了新高度。后来的两年间,为了逃离自认为“不太明智”的失败婚姻,柴科夫斯基和兄弟一起前往瑞士、法国、意大利和奥地利,先后写下了第一部成熟的交响曲《第四交响曲》(1877-1878)、歌剧《叶甫根尼·奥涅金》(1877-1878)以及《D大调小提琴协奏曲》(1878)。

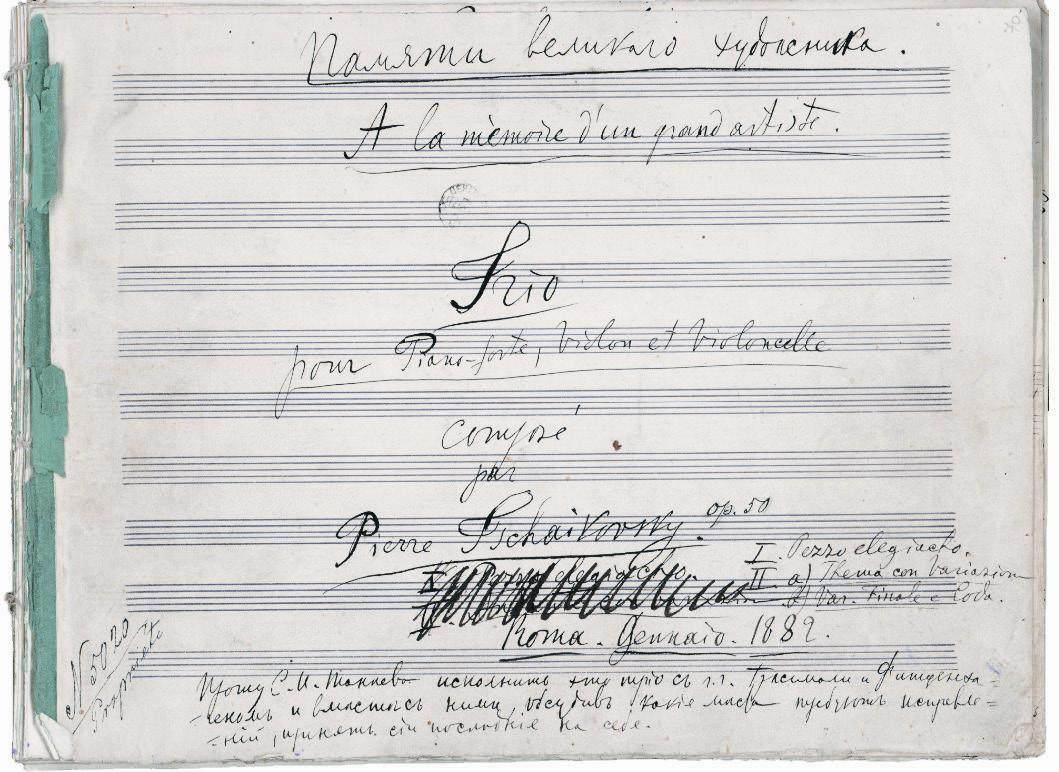

1878年,柴科夫斯基做出了一个重要决定:辞去教职,游历各国,专注创作。从1878年12月开始,他先后前往意大利佛罗伦萨,转道法国巴黎,又到瑞士克拉伦斯,最后在秋天回到祖国。1880年2月,他又一次启程,先前往意大利罗马,收集意大利民间音乐素材,创作了《意大利随想曲》(Italian Capriccio,1880),回国后写下了《1812序曲》(1880)。1881年,在前往罗马的途中,他得知尼古拉·鲁宾斯坦在巴黎病逝的消息,立刻前往吊唁。这位邀请他到音乐学院授课的老师,这位给予他作品严厉批评却屡次首演其作品(甚至是在1878年巴黎世博会上)的指挥家,这位柴科夫斯基音乐道路上的挚友突然地离开了,柴科夫斯基为他写下了《钢琴三重奏——纪念一位伟大的艺术家》(1881-1882)。随后,他基于普希金的诗歌创作了歌剧《马捷帕》(Mazeppa,1882)。

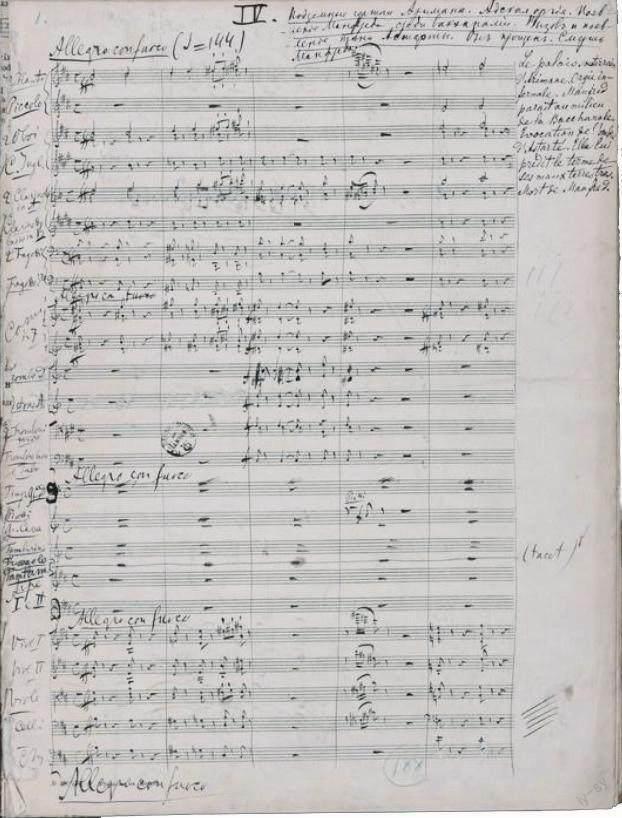

旅行岁月持续到1885年,柴科夫基斯终于决定安顿下来。他选择在莫斯科郊外的梅达诺(Maydanovo)定居,这个被他称为“像家一样”的地方安静、祥和,可直通莫斯科与圣彼得堡。柴科夫斯基每天的日程简单充实:上午和下午工作、阅读书籍、林间漫步,晚上和朋友们休闲交谈。他感到前所未有的轻松和快樂。在这里,他修改了一部歌剧《女皇的便鞋》(The Cherevichki,1885),并创作了一部新歌剧《女巫》(The Enchantress,1886)以及《曼弗雷德交响曲》(Manfred,1885)。1886年,《曼弗雷德交响曲》首演成功,大受好评。

三

1887年,因原定的指挥伊波利特·阿尔塔尼(Ippolit Altani)身体抱恙,柴科夫斯基临时担任了自己歌剧《女靴鞋》的指挥,却意外地收获好评。这对柴科夫斯基来说是一次新的尝试,也为他日后的音乐事业打开了一扇新大门。同年3月,他指挥了自己的作品音乐会,10月于马林斯基剧院指挥歌剧《女巫》演出,11月又一次指挥了自己的作品音乐会。12月末,柴科夫斯基第一次以指挥家身份前往欧洲各地演出,地点包括德国莱比锡、柏林、汉堡,捷克布拉格,法国巴黎及英国伦敦。柴科夫斯基的这次巡演无疑是成功的,他名声大噪,也因此结识了勃拉姆斯、格里格及德沃夏克等音乐家。

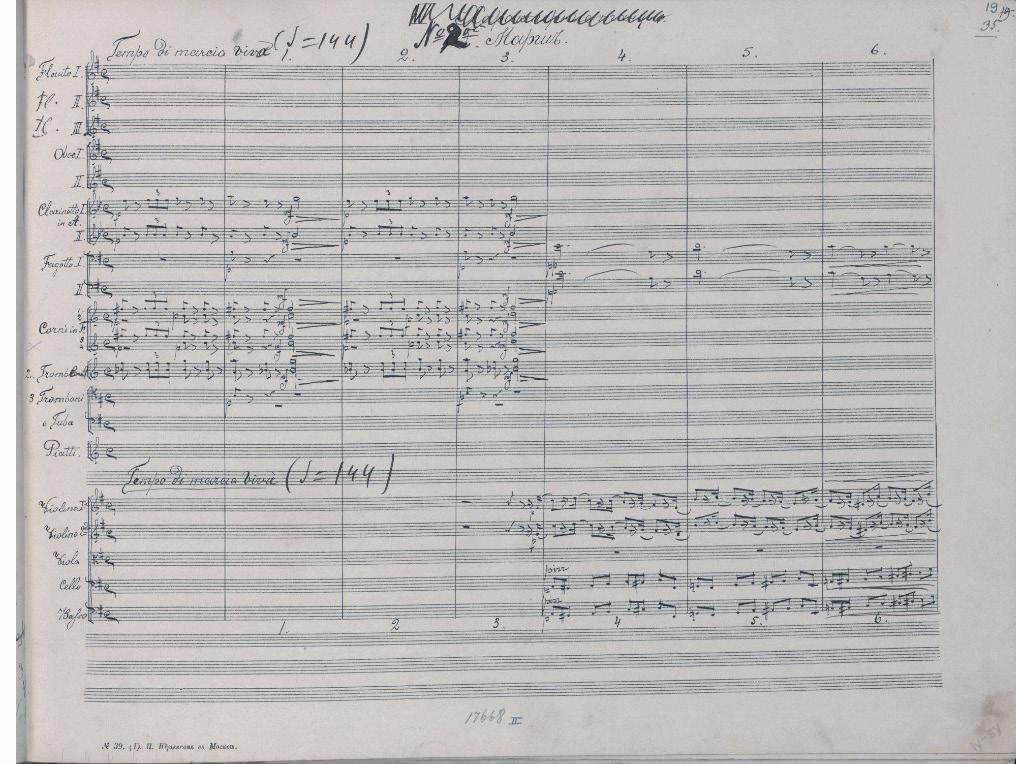

指挥之门的开启让柴科夫斯基的创作跨上新高度。1888年,在完成《第五交响曲》后,柴科夫斯基开始创作芭蕾舞剧“三部曲”第二部《睡美人》(1889),同时开启个人指挥的第二轮巡演。1890年1月,《睡美人》在柴科夫斯基的亲自指挥下首演,不同于《天鹅湖》的失败首演,柴科夫斯基在彩排时就投入了巨大心血,作品最终大获成功。紧接着,柴科夫斯基仅花了四十四天便完成了另一部歌剧杰作《黑桃皇后》(1890),这部作品虽不及《叶甫根尼·奥涅金》流传度那么高,但其艺术水准也堪称一流。

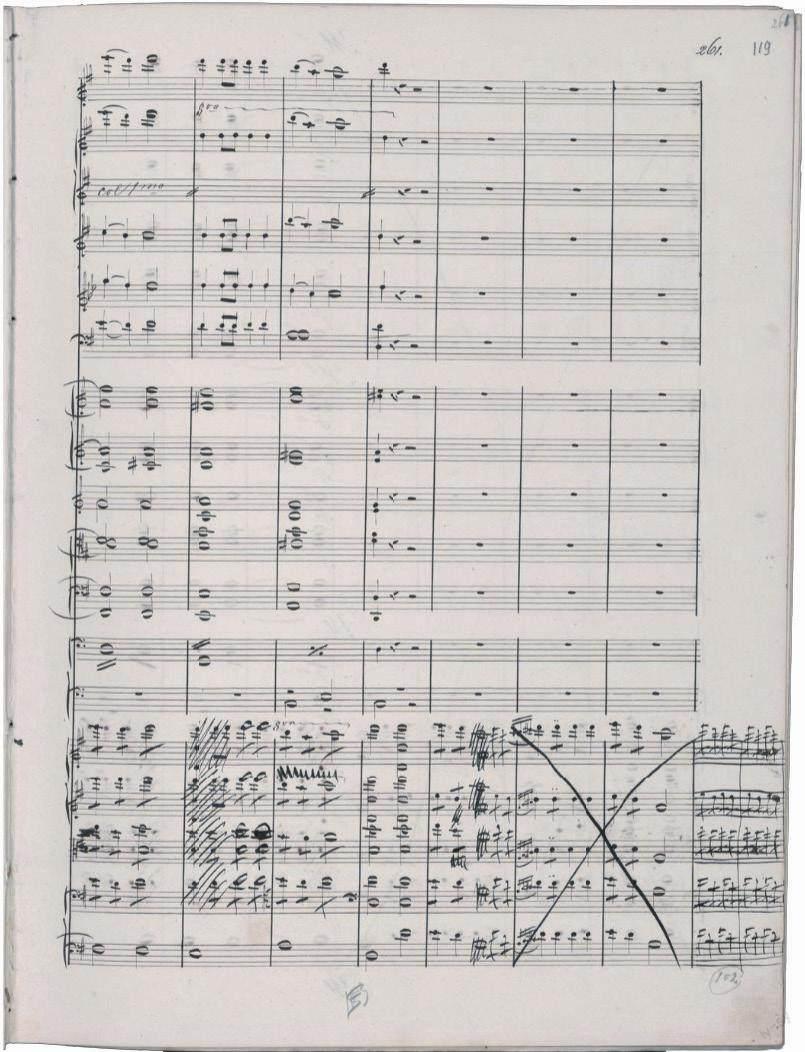

1891年初,柴科夫斯基又收到了两部作品的邀约:独幕歌剧《约兰塔》(Iolanta)和芭蕾舞剧“三部曲”第三部《胡桃夹子》(1891-1892),同时又开启了第三次巡演。不同于前两次,这一次柴科夫斯基将目的地定在了大西洋的另一端——美国,他受邀成为当时新落成的卡内基音乐厅开幕演出的作曲家。在为期五天共六场的演出中,柴科夫斯基在其中四场音乐会上都上演并指挥了自己的作品,受到美国观众的赞誉,他表示自己“从来没有受到过如此热捧”。他前往纽约、巴尔的摩和费城,甚至还游览了尼亚加拉大瀑布。柴科夫斯基的国际影响力又一次得到提升,他对这一次巡演非常满意,也因此备受鼓舞。