脉冲型长周期地震动下基础隔震结构主要失效模式研究*

2022-07-14王亚楠彭斌于娇王傅杰

王亚楠 彭斌 于娇 王傅杰

西安工业大学 710021

引言

近年来,随着隔震技术的不断成熟,在工程实践中得到了广泛的应用,隔震结构的数量也正在快速增长。但隔震结构由于设置隔震装置使得结构自振周期延长,过滤了地震动中的高频分量,而长周期地震动低频成分丰富,反而使得隔震结构更易受到破坏。因此,国内外学者针对此类问题展开大量的研究,如Mazza F[1]研究某五层基础隔震不规则框架结构建筑在脉冲型地震动下的抗震分析。Pant[2]以四层隔震结构为例,研究了基础和挡土墙在长周期地震动作用下的碰撞响应。Shekari[3]对圆柱形隔震储液灌在长周期地震动作用下的地震响应进行研究。王亚楠等[4,5]探讨了隔震结构在远场长周期地震动作用下的地震响应。赵益彬等[6]分析了长周期地震波和规范反应谱相符的地震波对高层隔震结构响应的影响。吴应雄等[7]通过振动台试验,研究近场脉冲型地震动和远场长周期地震动作用下高层隔震结构抗震性能的影响。张亚飞等[8]对长周期地震动作用下框架-剪力墙结构地震响应进行了分析。

目前,隔震结构在长周期地震动下的研究多针对结构各关键响应,而对隔震结构在长周期地震动作用下的损伤破坏模式的研究相对较少。本文基于非线性动力时程分析,研究了近断层脉冲长周期地震动作用下基础隔震结构的地震损伤和主要损伤模式。

1 输入地震记录

表1所列为从太平洋地震工程研究中心(PEER)的地震动数据库中选取的脉冲型长周期地震记录。

2 工程概况与数值计算模型

某5 层钢筋混凝土框架基础隔震结构,该结构层高为3m,柱截面尺寸为550mm ×550mm,标准层梁截面尺寸为300mm×600mm,混凝土强度等级为C30,梁、柱纵向钢筋均为HRB400;基础与上部结构之间设置隔震层,每根柱下设置隔震支座。隔震支座为LRB600 铅芯橡胶支座,设计压应力为12MPa,屈服前刚度为17120kN/m,屈服后刚度为1571kN/m,屈服力为110.9kN。图1 为基础隔震结构平面图。

图1 结构平面布置图Fig.1 Floor plan of structure

结构损伤计算繁琐,故利用SeismoStuct建立结构损伤最为严重的一榀框架的数值分析模型,梁、柱采用基于力的塑性铰单元,隔震支座采用杆系单元。图2 所示为一榀框架的数值分析模型及梁、柱构件编号。

图2 数值分析模型及构件编号Fig.2 Numerical analysis model and component number

3 主要失效模式分析

3.1 损伤模型

上部结构梁、柱构件的地震损伤采用Kunnath提出的损伤模型进行分析:

式中,θm为荷载作用下结构单元最大转角,θu为单元截面极限转角,θr为单元可恢复转角;My为屈服弯矩,Eh为结构单元积累滞回耗能;β 为组合系数,考虑结构强度退化Park 建议β 取0.1。当Dk计算值大于0.9 时,表示构件失效。

隔震支座损伤模型的数学表达式:

式中,γbmax为隔震支座的最大变形,γbd为隔震支座的极限变形。规定当Db计算值大于1 时,取值为1,表示隔震支座失效。

上部结构的楼层损伤和整体损伤根据Park-Ang提出的楼层损伤指数模型和整体损伤指数模型进行计算[9]。

在非线性动力时程分析的基础上,根据上述损伤模型对基础隔震结构的地震损伤计算。

3.2 地震损伤分析

图3所示为表1 中编号1114 地震记录作用下基础隔震结构地震损伤的计算结果。从图中可以看出,在脉冲型长周期地震记录作用下,上部结构的构件先于隔震支座失效,当隔震支座失效时,上部结构几乎所有的底部构件都失效;8 度罕遇地震下,上部结构轻微破坏,9 度罕遇地震下,上部结构的底层构件全部失效。由于篇幅有限,此处未列出所有地震记录作用下的地震损伤计算结果。

图3 基础隔震结构地震损伤Fig.3 Seismic damage of base isolated structure

3.3 主要失效模式分析

在结构损伤指数计算的基础上,利用不同地震记录增量动力时程分析作用下(隔震层到达失效前)构件的损伤指标和出现次数,搜索选择主要失效模式的构件。不选择损伤值小于0.9 和发生失效次数少于3次的部件作为主要失效模式构件。

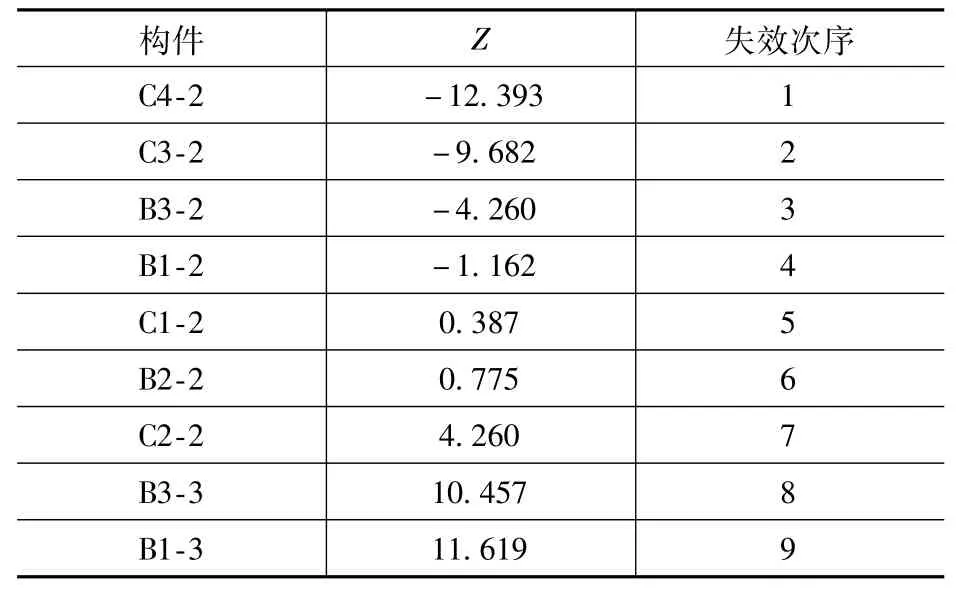

脉冲型长周期地震动作用下构件失效次序如表2 所示。从表2 可以看出,在脉冲地震动作用下,隔震结构底部的中间柱首先失效,其次是与中柱相邻的边梁,再次为边柱,二层边跨梁先于柱失效。为了便于观察,将采用多指标综合评价法(Z-Score法)对结构的主要失效模式进行定量计算[10]。

表2 构件失效次序Tab.2 Failure sequence of components

Z分数法对脉冲型地震动作用下的隔震结构最终统计结果如表3 所示。根据表3 可知,脉冲型地震动作用下的隔震结构的主要损伤失效模式为:

表3 各失效构件Z值Tab.3 Z value of each failure component

C4-2→C3-2→B3-2→B1-2→C1-2→B2-2→C2-2→B3-3→B1-3→隔震层。

4 结论

本文在非线性动力时程分析的基础上,脉冲型地震动作用下的隔震结构的地震损伤与主要失效模式进行了研究,主要得出如下结论:

1.在脉冲型长周期地震动作用下,上部结构的构件先于隔震支座失效,当隔震支座失效时,上部结构的底层构件几乎全部失效。

2.分析上部结构发现,脉冲型长周期地震动作用下上部结构底层中柱在梁之前发生损伤失效,结构损伤主要集中在一、二层。