创新复合型沙产业人才培养模式构建与实践

——以河西学院“钱学森沙产业奖学金班”为例

2022-07-13张芬琴闫盆吉

张 芬 琴 闫 盆 吉

(1.河西学院生命科学与工程学院;2.河西学院化学化工学院;3.甘肃省河西走廊特色资源利用重点实验室,甘肃 张掖 734000)

沙产业是中国西部开发、生态文明建设和脱贫致富的必然选择[1].近10年来,研究者们对沙产业理论发展[2]、不同地区沙产业效益[3]、发展风险[4]、发展条件[5]、发展新模式[6]、以及社会、经济、生态效益[7-8]进行了研究和探索,并对中国沙产业研究进行了评述[1].然而,有关日趋短缺的沙产业人才培养方面的研究尚未见有人报告.本研究以地方性本科院校河西学院“钱学森沙产业奖学金班”为例,通过专门培养方案制定和人才培养模式构建与实践,探索复合型沙产业人才培养的路径,为沙产业发展提供人才智力支撑.

1 沙产业和“钱学森沙产业奖学金班”的由来

我国杰出科学家钱学森院士因从事导弹、卫星、火箭等国防科研,其足迹遍布我国西部的甘肃河西走廊、内蒙古额济纳旗和新疆罗布泊等地,这些地区的戈壁荒漠区极端恶劣的天气和当地居民生活的艰辛让钱院士印象深刻.如何利用西部光热资源,解决水资源匮乏的问题?如何系统集成多学科的科学知识开发利用沙漠、戈壁?如何既能保护和改善生态环境,又能有效地发展农业生产?为此,钱院士1984年创造性地提出了沙产业[9].1993年2月17日钱院士明确指出,沙产业就是在不毛之地的戈壁沙漠上搞农业生产,充分利用戈壁上的日照和温差等有利条件,推广使用节水技术,搞知识密集型的现代化农业产业[10].1995年11月21日,钱院士在甘肃河西走廊“沙产业”开发工作会议上又指出:“什么是‘沙产业’?‘沙产业’就是在‘不毛之地’搞农业生产,这是一项‘尖端技术’!”.后来,樊胜岳等[10]在总结钱院士沙产业理论基础上提出沙产业是在荒漠与荒漠化地区,在可持续发展前提下的现代农业与农产品加工业.李发明等[11]将沙产业的涉及范围扩展到了与农业发展相关的工业和其他产业,如风能、光能等清洁能源产业等.在新的历史时期,沙产业的内涵没有发生根本性的改变,但其内容更为丰富.

根据沙产业理论,地处甘肃省的河西走廊是适宜发展沙产业的重点区域,其远离海洋,气候干燥,多风沙,年降雨量少,蒸发量大,光照充足,四季分明,冬季寒冷漫长,夏季炎热短暂,春季升温快,秋季降温慢,早晚温差大,荒漠戈壁盐碱地资源丰富.1994年,中国科协、林业部和甘肃省政府在位于河西走廊的张掖等地建立了沙产业试验点和示范基地,开始实践钱院士的沙产业设想.经过30多年的理论探讨和实践,沙产业在甘肃河西走廊等地得到了迅速发展.然而,随着沙产业发展,专业人才缺乏问题日益突出.为此,中国科学技术发展基金会促进沙产业发展基金、甘肃省科协于2007年11月29日在地处河西走廊中部张掖市的地方性普通本科高校河西学院设立了“钱学森沙产业奖学金班”(简称“沙产业班”),旨在资助有志于研究、治理和开发沙漠、促进沙产业发展的学生,使其能顺利完成学业,毕业后自愿到沙产业第一线工作,以弘扬钱学森科学精神,为沙产业贡献聪明才智,推动中国沙产业发展.

2 “沙产业班”的组建和运行保障

2007年11月底,河西学院制定了《“钱学森沙产业奖学金班”管理暂行办法》,明确规定了班级管理办法、班级学员数量和资格认定条例.“沙产业班”在沙产业发展基金会指导下得以良好运行,《“钱学森沙产业奖学金班”工作汇报制度》《“钱学森沙产业奖学金班”钱老诞辰纪念日系列活动规定》《“钱学森沙产业奖学金班”创新办法》《“钱学森沙产业奖学金班”励志优学实施办法》《“钱学森沙产业奖学金班”双导制管理办法》等制度的出台使“沙产业班”运行更加规范有序,“导师制”“导生制”和“学员自制”等规定为“沙产业班”良好运行提供了进一步的保障.学校钱学森纪念馆的建成为“沙产业班”学员牢固树立从事沙产业的理想信念提供了教育平台,届次化地开展对钱老的缅怀纪念活动使“沙产业班”学员心灵受到一次次的洗礼.

3 “沙产业班”培养方案和培养模式探索与实践

“沙产业班”是由二至四年级不同班级的学生组成的非普通教学行政班,在组织集中学习与活动等方面有一定难度.为提升教学质量与教育水平、夯实学员的沙产业理论基础,使其掌握服务于沙产业的技能和本领,进一步发挥“沙产业班”在育人方面的引领作用,2011年经学校立项,启动了《“发挥‘钱学森沙产业奖学金班’优势,提升农生类专业人才培养水平的研究与实践》”课题研究.在此基础上,进行了培养方案的构建、探索与实践.

3.1 “沙产业班”分类及其培养方案

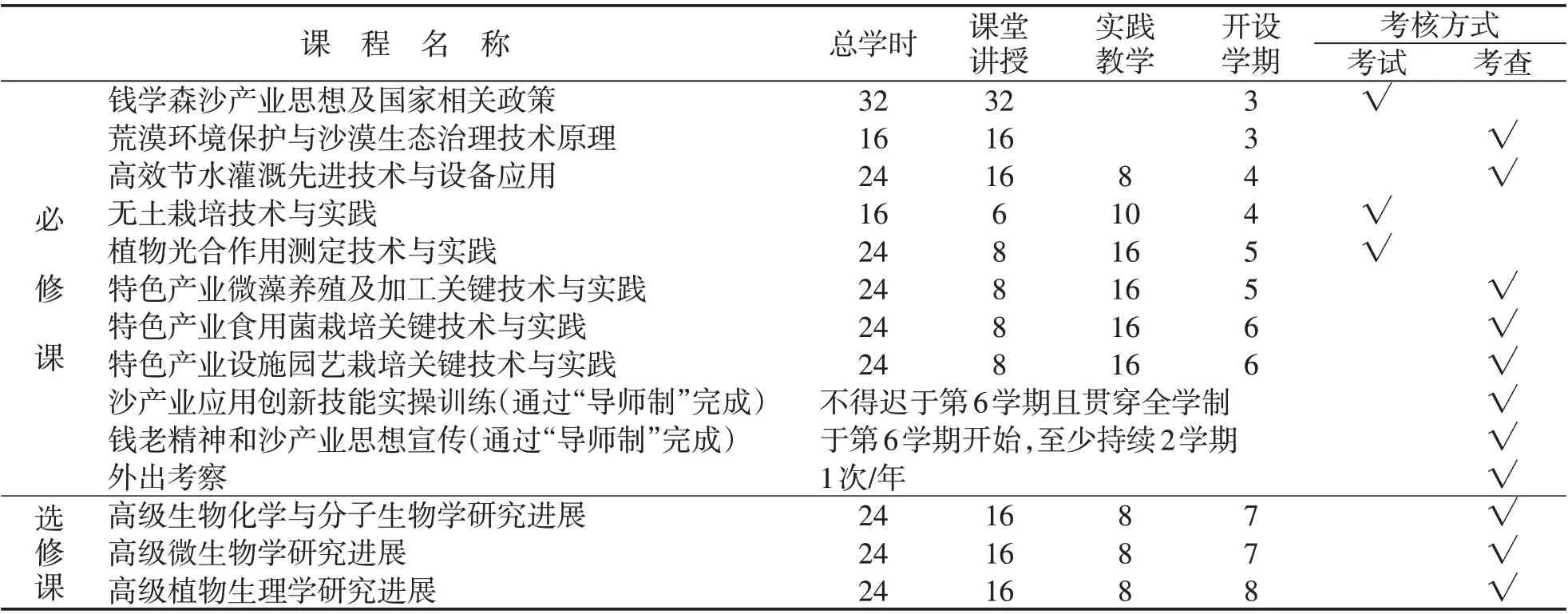

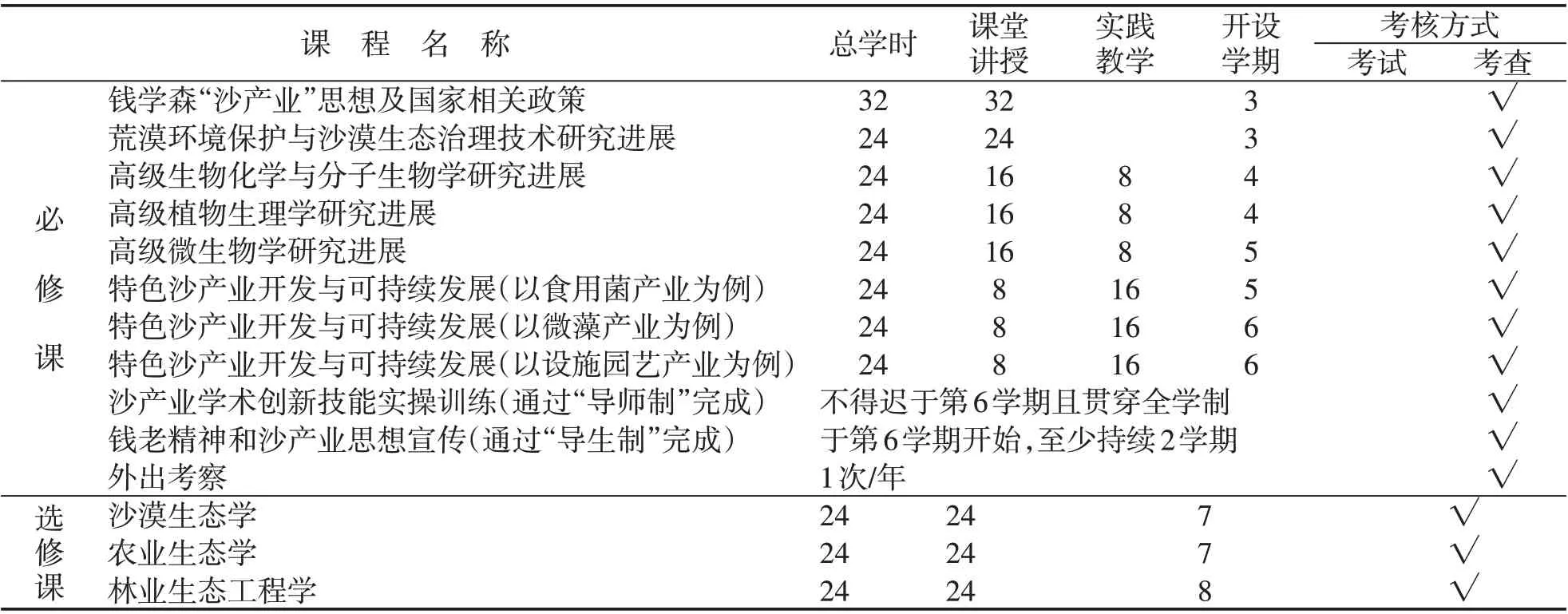

根据“沙产业班”学员的兴趣爱好和志向并将其分为“应用创新型”和“学术创新型”两类人才培养,前者本科毕业后考研深造,后者本科毕业后投身沙产业事业.无论哪种类型,其培养方案均由所学专业培养方案和“沙产业班”培养方案组成,这就赋予了学员具复合型人才的特征.在“沙产业班”培养方案中,“应用创新型”和“学术创新型”班级的课程设置有所不同,前者侧重应用创新、后者侧重学术创新(表1、表2).

表1 “钱学森沙产业奖学金班”“创新应用型”班级课程安排表

表2 “沙产业奖学金班”“学术创新型”班级课程安排

针对“应用创新型”人才培养,其课程内容侧重于与沙产业有关的技术应用讲授与实践训练,而“学术创新型”人才培养的课程内容侧重于与沙产业可持续发展有关的技术与实践训练.两种类型都注重了沙产业理论及其应用、沙产业技术及其实践的系统性知识构建,注重了学生服务于沙产业基本技能的训练.“应用创新型”更注重沙产业应用方面的创新,“学术创新型”更注重沙产业学术方面的创新.

3.2 “沙产业班”培养模式探索与实践

经过多年探索,“沙产业班”目前已形成了一种较为确定的培养模式,即:所有学习任务均不占用原专业课的上课时间,通过利用周末、节假日等业余时间来完成.纯理论课程如钱学森“沙产业”思想及国家相关政策、荒漠环境保护与沙漠生态治理技术原理和研究进展等通过专题学习、专家报告和课外读写等形式完成.技术应用与研究进展及其实践类课程,如:高效节水灌溉先进技术与设备应用、高级生物化学与分子生物学研究进展和植物光合作用测定技术与实践等通过专题讲座和实践训练相结合完成.沙产业开发与发展课程以当地特色沙产业如食用菌产业、微藻产业和设施园艺产业为依托分模块案例化实现教学目标;应用创新和学术创新类课程分别通过“导师制”的应用项目和科研项目形式完成.为提升“沙产业班”学生的沙产业信念和服务能力,设置“导生制”,由高层级学生对低层级学生进行沙产业思想的宣传,带领他们举办各种与沙产业有关的活动.总之,两班相比,有结构相似的培养模式,即:理论教学专题化、实践教学案例化、实操训练项目化,思想引领层级化.

经过十多年实践,河西学院构建了“1班、2型、2方案,1生、2案、2导制”育人模式并进行了实践.“1班”即“沙产业班”;“2型”即“应用创新型”和“学术创新型”;“2方案”即专业培养方案和沙产业人才培养方案;“1生”即沙产业班的学员;“2案”即专业培养方案和沙产业人才培养方案;“2导制”即“导师制”和“导生制”.

4 “沙产业班”人才培养效果

4.1 为当地沙产业发展提供了人才支撑

“沙产业班”自开班以来,“创新应用型”人才每年的就业率均达100%,他们在当地沙产业领域已做出了应有的贡献.“学术创新型”学员大都通过考研实现了高质量就业,成为服务沙产业的后备力量.

4.2 推动了服务当地沙产业的新专业建设

甘肃省河西走廊地区属大陆性沙漠性气候,日照长,昼夜温差大,光资源丰富,热量充足.如此优越的光热气候条件,且荒地面积广阔,有利于发展葡萄沙产业.2008年以来,甘肃省高度重视葡萄酒产业发展,制定了《甘肃省葡萄酒产业发展规划(2010-2020)》(甘政办发〔2010〕75号),河西走廊因其得天独厚的自然条件酿酒葡萄的种植面积日益扩大.以此为契机,河西学院积极申报了葡萄与葡萄酒工程专业,并于2011年招收本科生35人.至今,已成功招生10届学生,为当地葡萄种植和葡萄酒酿造企业输送了应用型人才,解决了当地酿酒葡萄在种植、加工、营销和葡萄酒文化传播方面的人才不足问题.

4.3 促进了服务当地沙产业的课程进入人才培养方案

至目前,在学校的生物科学、生物工程、农学、园艺学以及种子科学与工程等各专业人才培养方案中,均设置了微藻理论与实践、食用菌理论与技术等服务于“沙产业”的选修课并配套了相应的综合实验或技术实训,其中理论课时均为16学时,综合实验或技术实训课时均为32学时.由此,扩大了学生的就业领域和选择范围.

4.4 强化了教师科研与当地沙产业的紧密结合

教学带科研,科研促教学.在“沙产业班”教学和相关普通专业的教学中,为培养创新复合型人才,部分教师科研逐渐转向当地沙产业相关研究,以便更好地引导学生为服务沙产业进行应用创新和学术创新,如《设施彩椒增效提质技术体系研究》《甘肃省马铃薯茎基腐病菌遗传多样性研究》《环境条件和放牧干扰对肃南草地物种多样性影响机制的研究》《黑果枸杞无性成苗的生态过程及生殖选择研究》等都是国家自然科学基金委或甘肃省科技厅立项的“沙产业”应用研究.除此之外,学院教师还对当地戈壁野生植物黑果枸杞、黄参和野生沙生植物锁阳、肉苁蓉进行科学合理地开发利用研究,同时对戈壁荒漠区设施蔬菜产业发展也进行了较深入的研究.先后组建了“河西走廊特色生物资源利用与开发团队”“河西走廊设施农业增效提质新技术集成与示范团队”和“河西走廊农业有害生物综合防治科技团队”和“锁阳、肉苁蓉等沙生植物人工种植新技术开发研究团队”.

5 推广应用

“沙产业班”的成功开办以及人才培养质量的明显提升,带动了河西学院涉农和生物类专业人才培养水平的提高.借鉴“沙产业班”的育人经验和模式,目前学院已设立了“励志优学班”“卓越人才班”和“培优提高班”等.其中,“励志优学班”设立于2013年,该班学员为学院各年级获得国家励志奖学金和国家奖学金的学生,旨在通过专题讲座和学术报告扩大学生视野、激励优秀学子进一步深造提高.2014 年,设立了“卓越人才班”,学员来自国家级特色专业种子科学与工程专业.同年,该班育人模式作为项目入选教育部、农业部、国家林业局第一批卓越农林人才教育培养计划改革试点项目.借鉴“沙产业班”育人模式启发,该班育人理念为“12345”,即1个导向(以实用技能训练为导向);2 个途径(学校培养+企业培养);3 个结合(与产学研相结合、与生产基地相结合、与公司岗位相结合);4个能力(学习能力、创新能力、就业能力、创业能力);5个素质(专业素质、职业素质、创业素质、创新素质、管理素质).人才培养模式为“专业学习+顶岗实习+实习单位签约就业或升学深造”.“培优提高班”开设于2016年,以生物科学专业为载体,学员为爱好生物科学并有志于继续深造的本科生,设班始于新生入校时,有专门的培养方案.该班培养目标是入校一年后选拔一定数量的学生前往复旦大学联合培养,其余学生原班继续学习.此班育人模式在本校有一定的影响力.

沙产业是我国西部开发、生态文明建设和脱贫致富的必然选择,人才队伍建设是落实此选择的必然要求,如何培养高质量服务于沙产业、尤其是服务于沙区节水型种植业、循环用水型沙产品加工业以及环境友好型沙区服务业等发展的复合应用型人才,需要地方性高校进一步探索.